人骨遗骸上的创伤能告诉我们什么?

司博洋 牛东伟

从古至今,作为自然界一部分的人类,永远无法摆脱生老病死的命运,但人类从未停止与其命运的抗争。随着时间的推移,医疗设施的完善,人类的平均寿命也在逐渐增长。可是我们到底是何时对生死命运进行抗争,又是如何发挥主观能动性去延长寿命的呢?这便是古病理学研究的重要内容。

古病理学是研究过去人类疾病的产生、演变和发展过程的一门学科,其研究的主要对象为考古出土的人类骨骼遗骸。人体遗骸保存着巨量的病变信息,通过对病变现状的观测、描述和科学研究,能够有效判断个体生前的健康状况,而对群体疾病的研究则有利于了解其生活方式、产业发展类型、社区组织、宗教和民俗习惯等诸多方面的信息。古病理学起源于西方,病理学家奥夫德海德(Aufderheide)将其发展历程划分为四个阶段:文艺复兴至19世纪中期为萌芽期;19世纪中期至第一次世界大战为初始期;两次世界大战之间的间隙为形成期;1946年至今为成熟期。相比来讲,中国的古病理学研究起步较晚。虽然20世纪初期,一些外国学者已将体质人类学引入了中国,但直到20世纪90年代以后,随着新的研究理念的融入以及考古工作的不断开展,考古学家们才逐渐重视对人骨的收集和整理,从而为古病理学的研究奠定了材料基础。

人类的古代疾病包含的种类众多,如先天性疾病、齿科疾病、创伤、关节疾病、传染性疾病、新陈代谢和内分泌疾病,等等。其中,创伤研究是古病理学研究的重要组成部分,其不仅能提供有关古代疾病和治疗体系的相关信息,更是当时社会经济、政治、文化、生活等情况的直接载体和映射,其研究的内容与成果为骨骼考古学的发展开辟了新的研究视角。例如,人群中大量个体的骨折与骨骼伤痕代表着其群体内部或与其他群体间潜在的暴力冲突;“环钻术”等骨骼痕迹可以体现当地居民的疾病认知与治疗水平,等等。

左右楔骨头部骨性关节炎(图片来源:孙蕾.郑州汉唐宋墓葬出土人骨研究[D].吉林大学,2019.)

创伤的类型与成因

创伤是古代疾病中一种重要的病理现象,考古发掘往往获得的只是骨骼,而软组织很难保留下来,因此能观察到的仅为累及骨骼的创伤。造成创伤的原因可能是日常劳动及生活中的意外,抑或是群体内部、外部之间的暴力冲突。通过观察创口周围的骨组织,可以判断个体的创伤为生前伤还是死后伤、是否立即死亡及受伤之后的处理情况,并由此来分析和判断个体的职业、生活环境和致死原因等,也是了解社会复杂情况与人群交流的重要窗口。

创伤指身体上存在的任何损伤或伤口,主要包括三种类型:骨折、骨的位置异常或脱臼、神经或血液供应中断导致的骨骼形态改变。考古学在骨骼创伤研究中多以出土的实物资料为研究对象,骨位置异常、神经或血液供应中断导致的骨错位这两种情况在出土实物中无法体现,而骨折则是最直观的创伤证据。骨折是指任何创伤所引起的骨骼部分或完全的破碎,理论上讲有刃工具在骨骼上造成的伤口如环钻术等手术留下的痕迹都可以定义为骨折。古病理学中创伤研究的重点通常是愈合的骨折或未连接但已有愈合痕迹的骨折现象,因为考古遗址出土的大多数发生骨折的骨骼遗存也多是愈合的。

左侧股骨有骨折愈合现象,右侧是未骨折的股骨(照片来源:夏洛特·罗伯茨、基思·曼彻斯特,《疾病考古学》)

骨折现象可划分为两大类:闭合性骨折和开放性骨折。闭合性骨折是指外部皮肤表面无破损,骨折处并未与皮肤表面相接。开放性骨折是指皮肤表面破裂,将骨折部位暴露于外,这种创口很容易使细菌进入身体内部进而引发感染。在古代,由于没有抗生素,一旦被感染便极有可能丧命。但在考古文献中,也存在开放性骨折发生感染而后愈合的情况,这些个体虽然幸存,但多数会遭受慢性骨髓炎的折磨。由于骨骼遗存上大多数已不存在软组织,所以对于骨折类型的判断大多靠推测,除非有明显的证据表明发生了骨折并产生了感染。此外,根据骨骼破碎的类型可将骨折分为横断骨折与粉碎性骨折。横断骨折是骨折发生在骨的水平面上,垂直于骨的长轴,某个一定角度的力造成的骨折;粉碎性骨折会产生多于两块以上的破骨碎片,其很难愈合到恢复功能的程度。

骨折的病因主要有三种:急性创伤、其他疾病导致的病理性骨折、持续压力造成的压迫性骨折。急性创伤较容易理解,比如意外事故所造成的创伤;病理性骨折是由整体性的病症或局部的病变引起的,如骨质疏松影响了整体的骨骼结构,而与之不同的是癌症可能只侵袭某块骨骼,但它们均会导致骨组织的显微结构受损而易发生骨折;压迫性骨折的病人往往没有直接创伤,因而病理表现可能十分微弱,大多是像发丝一样纤细的线性骨折,而且一旦痊愈很难留下痕迹。

笔者认为,骨骼创伤按成因可以界定出偶然创伤与人为创伤两大类型。需注意的是,偶然创伤与人为创伤在骨骼痕迹上没有明显区分,用以区分两者的是遗址中伴随骨骼一同出土的考古学材料。对于没有明显人为因素干预的创伤,笔者把它归纳为偶然创伤。相对于偶然创伤,人为创伤可帮助我们探知个体所处社会的生活状况,因而更具有考古学研究的价值和意义。在单一的人类群体或性质简单的社会中,人与人之间存在和平相处的可能性,但在社会复杂化加深,周边区域威胁性增强的情况下,暴力事件必然发生。

人为创伤除了人与人之间的暴力冲突所导致的外伤,还包括斩首、剥头皮、杀婴、虐待儿童、尸体防腐和食人等创伤现象。斩首是一种锐器伤,通过颈椎的切割痕迹或者尸首分离来判断,一般前者对于考古学上的判断更为有力。剥头皮是一种与宗教文化有关的行为,操作时使用的锋利器具可以在人的额骨和顶骨上留下短而直的切割痕,有的伤口还残留切割工具的碎片。剥头皮多被理解为人与人之间的暴力行为,如战利品的体现或群体间的祭祀牺牲,但也可能是头部创伤治疗留下的痕迹。骨骼其他部位的切割痕迹可能代表了不同类型的文化习俗,如杀婴、尸体防腐、食人等,此时区分生前切割痕迹同死后的破损痕迹至关重要。杀婴是指杀死多余婴儿的行为,是古代生育调节的一种手段,一般多为女婴或者畸形生病的小孩。尸体防腐是从尸体上去除软组织,同时也可能会在骨骼上留下痕迹,对于大面积的分布于身体其他部位的切割痕便可能是尸体防腐的结果。食人作为一种文化现象,也要和作为二次葬的尸体防腐行为区分开来。

人类对疾病的抗争——创伤治疗

骨折的治疗是人类必须面对的问题,否则会造成许多的麻烦。关于腿部创伤或是简单的骨折仅需一些关于骨骼的复位和固定的常识便可,这在许多文献中都有案例记述,但有些骨折的愈合期较为漫长,在此期间,对伤口的保养和限制性活动对愈合来讲至关重要,而且,在以劳动为主的古代,上肢骨折相对较好保养,而对于下肢骨折者则很难保证条件。虽然历史文献中记载了大量关于治疗骨折的方法,但在人骨资料中很少发现直接的证据,不论社会地位与性别年龄差异,我们目前都很难了解他们可能接受的医学治疗方式。目前能证明存在的治疗方法主要有截肢术、骨折夹板固定术、颅骨环钻术。

截肢术在很久以前就已经开始实施,除了因战场上受伤和意外事故而截肢之外,也有有意截肢作为治疗或惩罚手段的现象存在。截肢术在考古发现中并不多见,很可能是未愈合的肢骨会被误认为是死后的创伤,而且有些情况下无论是未愈合还是死后损伤都不会显示出任何愈合痕迹。环钻术是一种很早以前就已经被记录下来的医疗实践手段,在甘肃临潭磨沟遗址便发现了此手术的证据,并且个体在术后继续存活。环钻术需要切开皮肤的软组织将头骨表面暴露出来,之后再进行环钻,但各地发现的环钻术的方法不尽相同。根据目前世界范围内发现的标本,已鉴定出五种不同的手术类型,包括刮削法、圆凿法、钻锯法、割锯法以及环钻法。

骨骼创伤背后的故事

考古学背景下的人骨遗骸是关于疾病和人类相互作用过程的主要数据来源。骨骼创伤是古病理学中最常见的疾病之一,在不同的时代和地区,人们所受的创伤都有各自的特点。通过骨骼创伤的研究,我们可以了解所属人群的社会生活状况、风俗习惯等,此外,对于古代的暴力事件、战争等状况,创伤也可能会有更为直观的反映。

左侧顶骨未愈合的环钻术伤口(图片来源:夏洛特·罗伯茨、基思·曼彻斯特,《疾病考古学》)

新石器时代的人骨遗骸样本大多表现为暴力因素所导致的骨骼损伤,致命伤多在头部,死因主要为钝器击打、锐器砍砸和尖锐物刺入,无新骨生成痕迹,推测为立刻死亡。甘肃临潭磨沟遗址发现较高比例的死前颅面创伤,并且多为男性,这种创伤有极高的致死性,暗示了群体间的暴力行为。该遗址还发现了环钻术的人骨标本,且都出现愈合现象,说明这些个体在进行环钻术后存活了一段时间。陶寺遗址灰坑中出土的头骨片边缘断面有打击形成的创缘,从形态上判断是死后造成的,结合周围环境判断与陶寺晚期大规模的人为毁坏建筑的行为有关,可能为一种政治报复行为,这也反映了陶寺遗址晚期严重的社会矛盾与动荡。相比而言,河南郑州汪沟遗址的样本个体体现出了较低的暴力冲突性,颅骨骨折率极低并且多数不致命,这也符合学术界的相关推测,即中原仰韶文化人群形成了一定规模的聚落,因为发达的农业等因素,人群社会关系稳定,发生暴力冲突的可能性低于畜牧人群。

环钻术现象(图片来源:赵永生.甘肃临潭磨沟墓地人骨研究[D].吉林大学,2013.)

夏商周时期社会复杂化程度进一步加深,阶级矛盾激化,另外北方少数民族入侵导致战乱频发,许多遗址都出现了冷兵器致死的遗骸。同时这一时期阶级分化明显,在高等级的墓葬中盛行殉葬,在骨骼创伤中发现有生殉和死殉的证据。以北京延庆军都山遗址为例,该遗址出土的人骨遗存中,男性颅骨外伤的概率远高于女性,且大部分是钝器伤,创伤发生在生前。通过对伤口种类、个体年龄和伤口情况等数据的分析,可以确定军都山遗址人骨的伤口和暴力冲突关联较为紧密,这也体现出此时军都山社会关系的不稳定性。

郑州地区唐宋时期平民墓葬中发现的骨骼创伤主要集中于肋骨和四肢骨,且出现率较其他骨骼疾病为低,可能暗示当时当地的社会环境较为安宁,较少受到战争等暴力事件的影响。金元时期出土的人骨遗存中带有创伤的个体较少,且主要是由急性创伤和持续压力所导致,有的个体存在环钻术遗留的创口,这体现出一定的医疗技术水平。骨折往往会导致骨骼的形变、坏死及其他感染,如山西榆次明清时期的高校新校区遗址出土的人骨遗骸,发现了因椎体压缩性骨折导致的驼背、异位骨化、创伤性骨化肌炎及关节脱位和创伤性关节炎等,骨折发生率较高,可能和氟骨症及较大的劳动强度有关,并与其他骨科疾病相互影响。

综上可见,在古代不同时期,人们所受到的创伤都有其时代性和地域性的特点。在战乱多发地区多见冷兵器所致的致命伤;刑罚一般表现为颈部或其它关节处的砍砸式创伤;其他部位的骨折则可能多是由打架斗殴所致,若多次骨折愈合也可能表示个体生前曾遭受虐待。

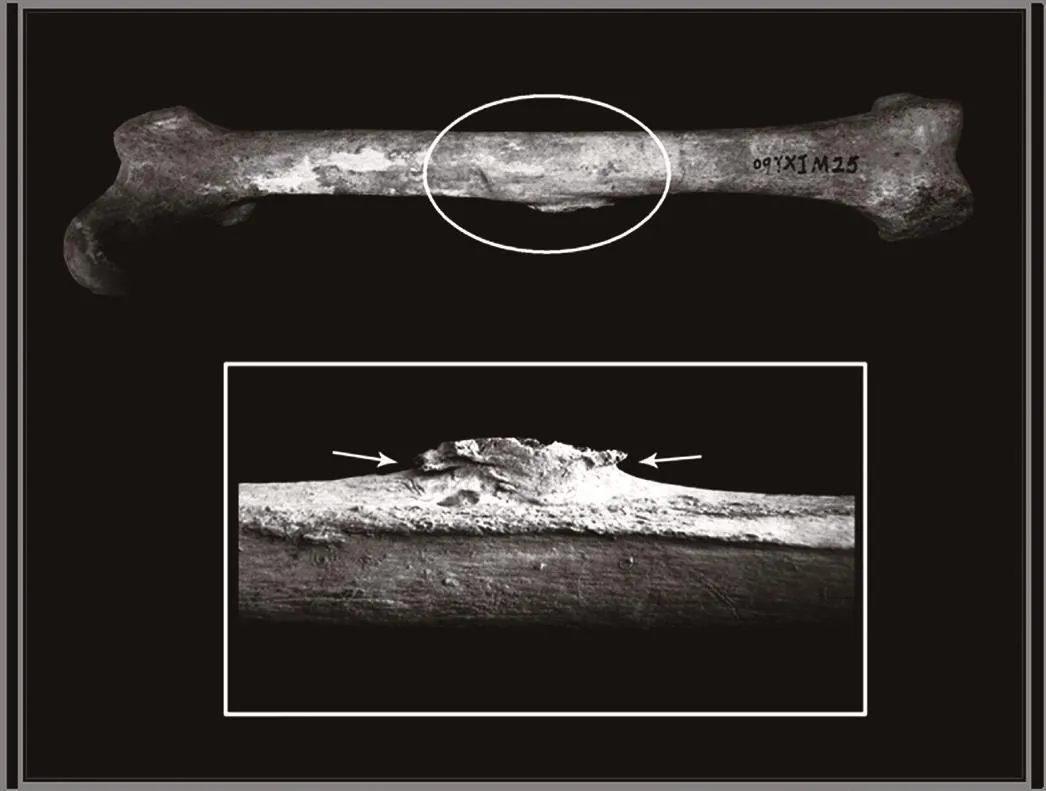

股骨骨干被砍伤(图片来源:周亚威.北京延庆西屯墓地人骨研究[D].吉林大学,2014.)

左右肋骨断后愈合(图片来源:孙蕾.郑州汉唐宋墓葬出土人骨研究[D].吉林大学,2019.)

左侧股骨从骨干中间断并交错愈合(图片来源:孙蕾.郑州汉唐宋墓葬出土人骨研究[D].吉林大学,2019.)

任重道远的创伤及古病理学研究

创伤作为古病理学研究的重要组成部分,其研究的重要性和意义不言而喻。然而,创伤研究仍存在诸多的局限性。对于现代人来说,可以判断个体创伤发生的真实年龄,但对于古代人群,很多时候无法判断骨折与个体死亡时间的关系,从而也就很难了解骨折发生的年龄和易感性;另外,骨骼创伤只是影响人类生存的全部危害中的很小一部分,我们所见的古病理学中有关创伤的证据其实都比较粗略,大部分普通的创口、擦伤和瘀伤在人骨遗存中基本不可见,古人致死的原因是骨折还是其他疾病有时很难准确判断。骨折的肋骨可能伤害到肺,脊柱骨骨折可能损害神经,盆骨骨折和颅外伤都可能相应地损伤重要脏器或脑组织,但这些往往很难判定。由上可知,对于考古遗迹中人骨遗存的古病理学研究是一项具有挑战性的工作,骨骼只能以有限的方式对疾病作出反应,而且不同的疾病可能会产生类似的结果,因此,对于不同地区、不同时期的创伤及古病理学研究均需要因时、因地制宜,并结合不同的研究资料进行综合研判。

20世纪80年代,古病理学研究曾被视为骨骼考古学研究最重要的趋势之一。中国的古病理学研究起步晚且基础薄弱,但近几年随着考古技术的不断提高与考古资料的日益丰富,也取得了显著的进展。然而,无论过去还是现在,获取古代疾病流行率和发病率的可靠数据以及对于骨骼病理的考古学阐释一直都是一项具有挑战性的工作,古病理学的研究需要进一步借助相关学科的数据和支撑。为了确保古病理学能够持续提供有关过去人类社会疾病的重要信息,从事古病理学研究的人员需要进一步加强与传统考古学、历史文献学、医学、分子生物学等相关学科从业者的合作与交流,以期更为科学准确地解释考古骨骼遗存中发现的疾病证据,推动国内的古病理学研究不断向着更高层次的台阶迈进。