从具身性再思数字工匠

周渐佳

1 数字建造与数字工匠

数字技术的发展使建筑师敢于构想一种工业现代化以来的转变,那就是曾经横亘在智性工作(Intellectural Work)和体力劳动(Manual Work)之间、设计与实现之间的差异很可能由此消失。与之形成对比的是某些已经消失的历史议题的回归。工业机器人在各种行业的应用并不鲜见,早在1990年代就已经有机器人被引入建造场景,尽管这样的尝试代价巨大,却没有获得相应成功。在十多年前,机器人又重新进入了学科与行业的视野,这也使得有志于此的建筑师们对生产范式的颠覆寄予期望,并且至今仍保持着前沿、探索的姿态。来自苏黎世联邦理工学院的教授,也是数字建造的实践者格拉玛齐奥和科勒(Gramazio &Kohler)在开展实践的同时,从未停止过将这种工作理论化的努力。他们在2008年出版的《建筑中的数字物质性》()中写道:“工业机器人之所以在自动化中成为标准,正是因为它像个人电脑一样,没有为单一任务优化,而是适用于广泛的应用。我们没有被迫在专用机器的预定参数内操作,而是能够自己设计通用机器人真正的‘手动技能’……通过定义机器人的手——也被称为‘末端执行器’——来定义它的运动,我们教机器人一个理想的建造方式,教它通过传感器对应周围环境,再通过机器人的手影响环境。因此,机器人以最直接的方式将非物质的逻辑世界与物质的建造世界联系起来。”

与其说是新技术的应用,毋宁说是技术及其代表的工作模式的转变,让建筑师们看到了一种不同于标准建筑生产方式的可能性,更确切地说,建筑师将作为个体重新介入从设计到建造的完整过程。“工业机器人这样的工具看似与建筑无关,但是在我们看来,无论是现在还是将来,建筑师能够选择他们自己的方式去创造属于个体的工具,这一点至关重要”,格拉玛齐奥和科勒继续写道,“创造出个人的设计工具,从而产生多样的表达形式,才能处于这样一个位置:以当代的手段和概念回应当代的需求……数字技术与建造传统的联系会改变建筑的文化,无论是表达还是在生产能力上都是如此。”也是在同一时期,“数字工匠”(Digital Craftsmanship)的概念逐渐出现。围绕着这一概念也出现了不同的声音,有些认为这是对前工业时代“手工艺”的挪用,有些则看重由数字技术带来的非标准化生产与多变性,有些则看到了设计与实施之间的连续性,但这些观点大多是基于一种共识——建筑师与建造对象之间一种新的亲密性(Intimacy)正在出现。

与此同时,包括格拉玛齐奥和科勒等在内的一批建筑师正在不断实践新的建造方式。作为最早提出“数字工匠”概念的建筑师之一,早在2008年二人就以“结构震荡”(Structural Oscillations)为主题完成了在第11届威尼斯国际建筑双年展意大利国家馆的作品(图1)。环绕着意大利馆的是总长100m左右的砖墙,全部由运抵威尼斯的移动建造单元R-O-B在现场完成。通过上下层砖沿着曲线排列的共同作用,在机械臂垒砌的动作中获得一种微妙、不稳定的平衡,这也是“结构震荡”这一名称的由来。有趣的是,在2008年实验中用到的材料是砖,而砖尺寸的确定与人的砌筑动作有着紧密的关系——经过了长期的变化之后,砖最终固化为适合人手抓握的尺寸,这样才能保证工匠一手握砖,一手用铲子涂抹砂浆,连续工作。格拉玛齐奥和科勒之后的实践中体现出了更多维度的变化,无论是对材料、建筑构件更多维度的探索,还是在建造方式上更激进的实验,都在延续着数字工匠的理念。2021年,他们公布了名为“黏土圆厅”(Clay Rotunda)的项目——一座以黏土为材料的音乐实验室(图2)。项目沿用了机器人建造的方法,但由于黏土作为材料的限制,材料本身的干燥收缩与黏土单元之间稳固的结合等,都带来了结构和建造方式上前所未有的挑战。在国内,已经有包括清华大学徐卫国教授团队在机器人设计与智能建造方面的尝试,在深圳宝安3D打印公园的项目中,既要考虑现场地形的复杂性,也要考虑材料的特殊性,并且精确把控人力与工期。

1 格拉玛齐奥和科勒在第11 届威尼斯国际建筑双年展意大利国家馆的作品“结构震荡”

2 格拉玛齐奥和科勒于2021 年完成的项目“黏土圆厅”

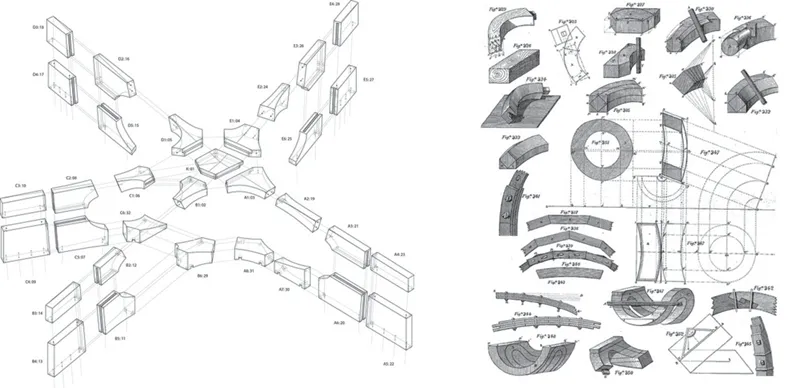

霍伊勒+尹建筑事务所(Höweler+Yoon Architecture)的实践则代表了另一种与工匠传统的趋近。在MIT校园内设计、建造的柯利尔纪念碑(Sean Collier Memorial)流露出了向中世纪切石术(Stereotomy)学习的意向。纪念碑的建筑师,也是时任MIT建筑系系主任的尹美珍说到,“我不希望纪念碑是石材覆面的混凝土,而是像一个真正的石拱那样工作,这意味着每一块石头要相互支持(图3)。”结构团队参考了石拱做法(Masonry Vaulting),这种方法在过去一百多年里几乎不再被结构设计师使用,却在数字设计与建造中重新绽放出价值。结构团队通过计算使得整体结构中力的走向变得可视化,直观地反映出开洞、布局形状的改变对纪念碑整体稳定性的影响,最终切分出受力情况最优时的砌块形状(图4,5)。在精心挑选完整的石材之后,在机械臂和手工加工下共同完成对每个砌块的处理,最终在现场安装。无论是设计的过程还是成果,都令人想到中世纪切石术——通过三维切割石材以获得特定的形状,结果因工匠而异,也因石材本身的特质而异。

3 霍伊勒+尹建筑事务所设计的柯利尔纪念碑

4 柯利尔纪念碑的砌块分解图

从上述案例中可以看到,新工具的使用如何成为身体的延续,并扩展设计与建造的可能性,也可以看到在当代语境下对工匠建造传统的寻回。而每一组有志于在数字设计、建造方向展开探索的建筑师都可以找到基于个人表达的特殊方法。这些方法也构成了漫长建造传统的一部分,或者赋予其新的文化含义。建筑理论家,也是一直致力于书写数字建筑文化的马里奥·卡波(Mario Carpo)教授在2020年的文章《机器崛起》()中得出了这样的结论:“今天的非标准化机器人——那些由建筑师和设计师重新定义、重新发明的机器人,并不会实现装配线自动化。相反,它们的出现意味着装配线的消失,它们也不会取代工业工人,反而会创造出前工业化工匠的自动化版本。”借助数字技术的使用,一些在现代建筑进程中被中断或消隐的议题重新出现,也由此有机会将前工业化的传统与当代的实践放在一起讨论,最直观的结果之一就是“身体”在当代建造中重新出现,甚至获得新的转换,这也是认知与讨论数字工匠的一个角度。除此之外,这样的追问可能更加重要:人类的身体与机器的类比从何而来?机器会成为我们当代版本的身体吗?

2 身体之辨

传统社会的知识与技艺直接存在于人体的感觉与肌肉的记忆中,存在于聪明能干的双手中。这也是作为工匠最直观的特征,是在身体中留下的印记。“工匠传统中,对一门技艺的学习从根本上讲不是建立在言传之上的,而是通过学徒的感官直觉和行为模仿,使技艺从师傅的机能系统传到学徒的身体中。哪怕是在学习技艺的过程中,一系列复杂动作以及任务执行过程中的时空关系,都被无意识地内在化和具体化了,这绝非仅仅依靠大脑的理解与记忆。”以手为例,它可以说是身体中最有代表性的部分,与之关联的触觉、灵活度及对材料的感知等成为了工匠身份的一种标志。理查德·桑内特(Richard Sennett)在《匠人》()一书中提出了两个基本观点:“观点一,所有的记忆,即便是最抽象的记忆,也都会以身体实践为出发点;观点二,对技艺的认知需要借助想象的力量而发展。观点一强调了通过双手的触摸和运动而获得知识;观点二是关于想象力的探讨,起源于对智慧、引导身体机能的语言的探索。”

在关于数字工匠的讨论语境中,大多会将建造工具视为对身体的扩展,尤其是机械臂这样的工具往往会被与人类的手进行类比。这种类比往往基于几点观察:机械臂毫不逊色于人手的灵活与灵巧;由于各个关节在不同方向上的转动,也为在空间维度上工作带来了前所未有的自由度。另一些常常被论及的相似性包括建造过程中需要做大量重复性的动作,对设计指令的执行也总令人想起在人的头脑与身体之间的完美连接。这样看来,似乎能够在身体与作为身体扩展的工具之间获得自洽的类比。然而,包括安托万·皮孔(Antoine Picon)在内的理论家对此提出了质疑:“这种新的亲密性可以被描述为赛博格设计师的出现,他的意志能够通过强大的人造手臂实现。然而这种观点带有误导性,因为看待机器人的最佳方式并非将其视为人类身心的延伸。它们不能完全取代人类的手臂和头脑;它们遵循自己的原则,往往与人类用以生产的姿势不同。再加上它们对设计师指令的服从,这些差异都加剧了机器人作为一种知识论的可能性。”

在这样的区别下,如何看待身体就成为更加深刻地讨论数字工匠的突破口。在大多数情况下,身体的意义仅仅被理解为其物理和生理的存在,但它作为体现存在和知识的基础以及对人类状况的充分理解的作用却被低估和忽视。在此前关于身体扩展论的类比中,存在着一定认识上的含糊性(Ambiguity),或者说是对其中一个环节的认知缺失造成了这种含糊性,而在数字建造的语境下,这个缺失的环节就是技术本身。除了以上列举的观点之外,同样不能忽视来自传统建筑学的另一种声音,以尤哈尼·帕拉斯马(Juhani Pallasmaa)为代表的理论家和建筑师认为数字技术所带来的并非身体的扩展,而是消失:“事实上计算机设计发生在这样一个世界里,其中的观察者仿佛丧失了皮肤、双手与身体。设计者本人对于他/她的设计以及身体而言都是局外人。计算机图像是为无身体的观察者准备的。”在两种声音里,身体经验都被视为一种可以被复制的事物,被投射到新的关系上。然而,现实是技术不可能只复制我们的直接经验或者身体经验,一旦如此技术也不再起作用,因此才更加有必要从技术本身出发重新看待作为身体的人类是如何与技术发生关系的。人类对世界的感受既可以是直接的,也可以经由技术。工匠在世界中的工作带有明显的意向性,在强调制作与创造的语境中,技术实际上处于制作者与制作对象之间的中介位置,因此经由技术的感受就更为重要。

现象学技术哲学领域的重要学者,美国州立大学石溪分校教授唐·伊德(Don Ihde)在他颇具影响力的著作《技术与生活世界:从伊甸园到尘世》()中写道:“意向决定了通过技术关系的‘我看’与不依赖技术关系的‘我看——世界’之间的差异……我称第一种与世界的生存技术关系为具身关系(Embodiment Relations),因为在这种使用情境中,我以一种特殊的方式将技术融入到我的经验中,我是借助这些技术来感知的,并且由此转化了我的知觉和身体的感觉。”

5 柯利尔纪念碑的砌块加工过程

3 具身关系

因为胡塞尔与梅洛-庞蒂的研究,身体才在哲学史上第一次作为真正的核心议题而出现,身体也成了日常经验中最容易分辨与感知的部分。具身性的过程,也就是借助技术手段让“作为身体的人”与环境相互作用,这最终是一种与世界的生存关系。也是在《技术与生活世界:从伊甸园到尘世》一书中,伊德通过光学技术的视觉具身,简洁明了地解释了具身关系。在他看来,视觉技术首先处于“看的意向性”之中,是“我看——通过视觉人工物——世界”的关系,这里的视觉人工物包括望远镜、眼镜等各种光学仪器。不管对视觉仪器的借助程度有多低,这种看不同于直接或者裸眼的看,“我看——世界”。具身关系的存在需要物质条件,也就是说这里技术的物理特征可以被设计,可以被发现。具身作为一种活动,也必须可以被建构,就像带上眼镜的时候,看到的是被修正过的世界,但是一旦适应,技术就会融入到自身的知觉-身体的经验中,技术在其中成为最大的“透明性”。视觉是我们最熟悉的感觉,类似的具身关系可以存在于任何身体意义上的知觉或者借助于各种工具所实现的知觉中,对于工匠或者建造而言亦然。

这种透明性是造成前文中由于缺少对技术的考量而形成的观点差异,或者意识到数字技术介入之后,工具与身体的含混性所在。以帕拉斯马为代表的建筑师和理论家倾向于认为数字技术的介入使建筑的设计与建造变成一种“无身体”的存在,或者更愿意笃信一种借助手工绘图(图6)、手工劳动的思考方式。这种看法没有回避工具的存在,反将其视为手的延伸。《思考之手》()中对几种代表性的观点做了总结:“工具是手的延伸,工具使手的功能更加专业化,使手得以突破其天生的力量与能力。当我们使用斧子或鞘刀时,娴熟的使用者并不会将手和工具看作不同的部分或相互分离的独立存在;工具已发展成为手的一部分,转变为人体的一种全新器官,即“工具-手”(Tool-Hand)。哲学家米歇尔·塞尔(Michel Serres)生动地描述了这种生命与无生命元素的完美结合:“当手握着锤子的时候,它就不是原来的手了,它成为锤子本身,它不再是一把锤子,它变得透明,在锤与钉之间,它消失了,消散了,而我的手在开始写作后,也早已消失不见。手和思想,就像一个人的语言,消失在确定之中……在轻微改进、使用与淘汰的过程中,工具在逐渐进化,最好的工具是长期以来无名工匠们不断改进的结果。”这样的观点并不鲜见,在很多反对技术的文献中,都有一种呼唤回到简单工具技术的乡愁。这也许部分是因为,长期发展后的工具(Long—developed Tools)是身体表达行动的完美例子。无论从行动的方面,还是从身体经验来讲,上述工具的直接性可以说是对技术强大的透明性的最好验证。

6 帕拉斯玛在《思考之手》中列举的西扎草图

在所有通过技术实现的关系中,都存在着同样的具身结构,(我-工具)-世界的汇合点通过技术来实现,并且通过技术结合成一个整体。在面对更大、更复杂的人工物时,也就需要时间更长、更复杂的过程形成身体的默会。当技术成为周围环境的日常经验方式的一部分时,它们“抽身而去”(Withdraw),很少被注意到,使用的结果是一种主动的技术具身。这种融入自身知觉-身体的经验,也是数字工匠面临的最大不确定性,或者说仍有待回答的问题。但恰恰是这种不确定性,构成了数字工匠中人-技术的张力。当我们把数字建造的工具视为扩展身体知觉的一个线索,身体的经验会因为技术中介发生怎样的变化?是扩展还是缩小?或者说,在实践数字建造的建筑师中,会因为人-工具的个人化(Individualization)产生差异化的体验,而这种基于具身关系的、对差异的敏感性是在数字工匠的概念中需要仔细体察的部分。

最后,从具身关系的经验中也产生了一种更深层次的愿望。这种愿望是双重的:一方面,希望实现完全的具身,也就是让技术真正“成为我”,如果这是可能的,那么在这种情况下就相当于没有技术,借助技术的体验随之失去意义;但是这个愿望的另一面是令个体拥有技术所带来的力量与转化。这个愿望中本身就充满了因为技术而来的张力:既期待技术所实现的转化,但同时也没有意识到技术的存在,而真正有意思的是“人-技术”之间因为密切相关而带来的转化效应。因此这个愿望的矛盾,长久地同时存在于对技术的赞美与反对中。

回到数字工匠本身,格拉玛齐奥和科勒在2014年出版的《机器人之触:机器人如何改变建筑》()一书中以专门的段落来重新讨论“数字工匠”,他们在文中写道:“在当下的后工业世界中,只有对机械‘界面’创造性的应用才有可能再次将制造中物质-建造和人类-个体的两个层面交织在一起……如是,工匠不会因为机器人的出现去而复返,反而是工匠传统中那些在当下仍然存续的文化能得到转换,并且通过数字建造的透镜被重新想象。”而当我们从具身性出发,重新思考作者性、设计-建造的关系以及所谓的透明性何时能够出现时,会打开诸多新的话题。

1 来源于文献[6]

2 来源于Archdaily

3-5 来源于霍伊勒+尹建筑事务所网站

6 来源于文献[11]