美术馆建筑与公共景观的营造

美术馆作为重要的当代城市公共空间,其外部空间的景观性、公共性与内部空间的艺术活动相互补充,为区域汇聚人气,创造空间场域,塑造文化形象。本次对谈围绕琴台美术馆以及柳亦春近年的公共建筑实践展开,在自然物与技术物、古典与现代、适应性与可供性之间,探讨美术馆建筑的多重可能性。

Art museums are important contempo—rary urban public space.Its landscape and publicness of the external space and the art activities of the internal space complement each other,which will gather popularity for the region,create a space field,and shape a cultural image.This dialogue will focus on Qintai Art Museum and Liu Yichun's public architectural practices in recent years,and explore the multiple possibilities of art mu—seum architecture between natural objects and technical objects,classical and modern,adaption and affordance.

1 “自然物”vs“技术物”

汪原:我一直关注建筑师的知识状况,这不仅体现在建筑师的设计作品上,在建筑师自己发表的文字、公开的讲座中会更直接地呈现出来,当然在建筑师参与的诸如展览、装置等其他工作中也是如此。其中,文字和讲座对于概念的运用,装置呈现的对于“物”的态度,都会非常直接地反映出建筑师思考问题时的知识状况。

建筑师对于“物”的态度和思考,在2019年坪山美术馆举办的“未知城市——中国当代建筑装置影像展”上有非常集中的呈现。相较于艺术装置(物)来说,建筑这一造物活动是一个社会化的生产过程,其中裹挟着各种政治、经济和社会文化因素,另外建筑的功用性也使得建筑物远没有装置(物)在观念层面上那么纯粹。此次展览要求以装置和影像的方式参展,而不能用建筑设计的图纸或模型来替代,所以参展的建筑师可以从各种复杂的社会和功能要素中抽离出来,更加聚焦于物本身,也更直接地展现建筑师个人对一件事物的基本认识和态度。

当时参展的建筑师有70多位,根据对待“物”的态度,大致可以分为自然物、技术物、数码物三类,也就是说建筑师将自己的装置当作这三类物体。对自然物的理解,通常是基于人的直觉经验,尤其在手工生产时代,会更多地用到实体、真实、本质等概念;对待技术物,质料对形式的优越性则被颠倒了,因为个人的技能和经验此时已经不太重要,而生产此形式的技术物系统及其表征的问题占据了主导。因此,作品创造首先考虑的不是材料的问题,而是作为生成前提条件的技术体系的问题。

柳老师的装置作品《美术馆》在一个木质的空间中置入了影像,这让我联想到您对待“物”的态度,一种处于自然物和技术物之间不确定的中间状态。带着这样一种观察再来看柳老师这些年在上海的设计,从龙美术馆、艺仓美术馆再到边园,我个人认为还有另外一条线索。虽然在您的文字和概念中,仍然运用工业遗产这个概念来表述,如龙美术馆煤料斗卸载桥、西岸艺术中心上海飞机制造厂组装车间、老白渡码头煤仓及其附属的高架运煤廊道、边园中的原煤气厂码头卸煤挡墙,但实际上这种设计思考和态度已经不是对待自然物的,反而更像是在对待一种技术物。换句话说,您会从这些技术物本身的系统所生成的形式出发,展开针对性的设计。以边园为例,它看似一处废弃的煤堆遗址,毫无功用,但实际上它是工业生产体系中的一个要素,既与黄浦江沿岸的其他工业生产系统构成了一座城市的工业生产基础系统,又与黄浦江共同构成了上海当代都市的基底。

装置作品《美术馆》 © 大舍建筑设计事务所

从人文的角度看,黄浦江是自然物。但是,若将长江看作三峡电站发电的资源,那么它就与大坝共同构成了整体的技术系统,长江也由此成为了技术物系统。如果这种观察成立的话,我觉得用所谓“人文”的那些概念,或是中国造园中“因借体宜”的概念来表述,好像很难充分反映上海城市的当代性。

柳亦春:至少从所谓的第一自然变成了第三自然。

汪原:当然,第三自然又是另外一个概念群了。在一个技术系统中,人发生了变化,建筑师也发生了变化。以往面对自然物或者以对待自然物的态度来对待事物的时候,建筑师可以凭借直觉和经验展开设计,比如对场地的把握,有的建筑师就能精准快速地解决。但是在龙美术馆,煤料斗卸载桥的空间形式并非由直觉而来,而是技术物系统生产工艺的结果,边园底部延伸至江底的长桩及其上部的桁架结构也是如此,它们主导着建筑师。此时建筑师设计介入的态度和强度会明显处于“弱势”,这种状态与建筑师面对自然物时的状态完全不一样。

柳亦春:建筑师对技术物的理解与对自然物的理解不同,不能仅凭直觉,还需要相应的知识背景,才能清晰地把握技术的衍生物。

汪原:这是一方面。另一方面,单纯从人的角度来理解,人在技术物系统中往往处于被动的角色。原以为凭借对事物的理解和掌控就能创造和改变事物的人,实际上却在不知不觉中被技术物系统所主导,甚至掌控。也就是说在面对技术物系统时,人的主体性会在某种程度上被削弱,建筑师在进行设计创作时,同样会处于这种状态。而在某种自然场地里,建筑师则可以有选择性地关照它,或者忽略它。

柳亦春:也不完全如此。自然场地里同样存在需要把握的“技术物”吧,只不过它可能深藏在事物的内部,比如边园码头桩基深度的判定、金山岭禅院所在地雨水量的判定。金山岭禅院其实是一个汇水的山谷,之前几次场地踏勘都没有遇到任何雨天,虽然当地就叫“涝洼乡”,但是近些年并没有什么水患的记录。然而今年华北大雨,连续一个月的雨水让北方似乎变成了江南,山谷里的水也渐渐汇成了一条小溪,从山上突然就冒了出来。这是我事先未能预见的事情。所以,在自然环境里建房子,若没有亲身经历当地的春夏秋冬便入手设计,其实是非常草率的一件事。我在上海生活了20年,才深切地意识到上海的雨水是怎样的,冬天有多冷,屋顶该怎样设计……这种对自然的了解,需要长时间的把握。这也许并不难知道,但是能把它放在重要的位置,并不是那么简单。

边园码头桩基深度的判定 © 大舍建筑设计事务所

技术物可能也一样。比如最初我将边园中那些为了防止煤炭滑落水中而设计的混凝土墙看作自然物,因为原来的煤炭卸载行为已经不存在了,作为一个技术物,它其实已经死掉了。后来我想让它重新成为一个技术物再“活”过来,所以我利用原有混凝土长墙的强度,又设计了一些能够附着在它上面的新结构,使之成为一个新建筑,码头也被部分磨平,成为了一个崭新的日常生活场所。这种废弃技术物的机能虽然在新的语境、新的功能中得以重生,但也不再是原来为技术生产而存在的技术物,而是都市生活里一个全新的基础设施,或者服务于设施的一种新的技术物。

改造后的边园 ©陈颢

2 人文与技术之间

汪原:从柳老师金山岭禅院的故事中,可以看到自然自有一套规则和系统,人们需要长期了解和观察才能真正将其把握。当我们面对自然或自然物的时候,中国传统文化的思想是与自然相契合,这很“人文”。这里的“人文”和西方文化的人文有所区别,这里暂且不谈。

柳亦春:对于自然,我觉得现在留下来的文字表述(人文积淀)更多呈现的是风景美学,缺少科学性的描述。可能在一些地方志中有一些事件性的描述,其中暗含了气候、水文等等,但我们很少看到技术的方式,比如以某种技术的语言应对某些自然现象的记载。这导致的结果就是感觉性的设计会更多地出现,比如对风景和诗词的感悟,虽能表现人和自然的关系,却不是客观的描述,是被人文化了的表述,然后建筑师再在这种被人文化的基础上做设计。

汪原:“人文”一词本身就隐含了人和自然的关系,即人始终是主体。这在建筑学的知识体系中体现得较为明确,尤其是现代建筑学强调设计的创造性,但是当面对技术物系统时,人的主体性又发生了变化。

柳亦春:这里可能存在了一个技术的变化。手工业时代,人通过两只手一砖一瓦地搭建房屋;机械生产时代则实现了泵送混凝土、大跨度钢结构。从人到机器,从人直接做事到通过机器做事,这是技术发展的巨大变化。在这个变化当中,由于人长期通过手工工作,这类人造物被赋予了越来越多的情感。比如当人们看到室内与人体尺度相关的一些装饰细节(多与手工艺相关)是完全由机器生产时,便会觉得它冰冷无情。我之所以谈及这个变化,是想将这个话题引回到《建筑技艺》杂志对“技艺”的解读上。目前杂志更加强调技术,展示了大规模的工程、新技术、结构建筑学等,然而我认为,“技艺”并不等于“技术”与“艺术”的简单结合,至少还要包含关于手工艺和人的,或者是带有某种情感延续性的一类工作,即“技”中的“艺”。

在坪山美术馆展览中不难发现,年长些的建筑师受传统技艺文化的影响确实更多,如张永和在同济大学还专门开设了手工艺课程;年轻设计师则更加擅长新技术,他们成长在数字时代,通过数字化手段表达身体语言和手工语言会慢慢变成很自然的事情。这是延续性和技术革新之间的矛盾和冲突。在当代语境下,当二者都存在的时候,如果需要对一件事进行评判,究竟是应该回头看还是向前看,这个价值判断一直都在。

金山岭禅院与环境的关系 © 大舍建筑设计事务所

汪原:“技艺”这个概念是个很好的切入点,英文可以翻译为“technology”或者“technique”,二者区别很大,“technology”是工业文明中的概念,“technique”则涉及工匠、工艺、材料、情感文化这些手工业概念,二者要言说的事物和运用的概念体系完全不一样。当我们面对工业技术文明的时候,人已经发生了彻底的改变,我们是否还能用手工业时代的概念系统去言说工业技术?用人文的概念系统来讨论当代的事情?这就是我所关注的建筑师的知识状况的深层问题。

柳亦春:我认为是可以讨论的,这两种立场和价值观也的确存在很大差异。比如这究竟是人的异化,还是正常的进化?也许并没有评判的标准,却都可以持批判的态度。

这个问题可能在于何时需要批判怀旧,何时又需要鼓励创新,我想这是有语境的。例如佩雷与柯布关于框架结构的斗争。柯布的框架结构是多米诺原型,墙体都是自由的,建筑可以有水平长窗、底层架空等新形式的变化,这样的形式在古典时期的砖石结构里是不可能存在的。但佩雷设计公寓时还是用了砖石结构时期的竖向长窗。柯布觉得采用了新形式,就应该设计新的窗户,水平的长窗一方面可以把室外的风景向水平方向展开,另一方面忠实表达了结构的内涵。但佩雷认为竖向长窗可以展示全部空间,最重要的是跟站立的人有一个对应的关系,是人身体的隐喻,这个并不随结构的变化而变化,结构只是为了支撑墙体。两个人就此争论了很久。但佩雷在后来的房屋设计里也采用了水平长窗,柯布就忙不迭地嘲笑他,觉得自己胜利了。

现在回顾佩雷和柯布同一时期在巴黎的建筑作品,一定能说柯布设计得就比佩雷好吗?单纯从房子的角度可能很难判断,但是从建筑历史发展的轨迹来看,柯布对现代建筑发展的推动作用要更胜一筹。这就是讨论立场的问题。

柯布西耶的多米诺体系 来源于网络

汪原:您的设计思考对建筑学的知识体系是否有所贡献?如果从要素、个体、系统三个环节来理解边园,卸煤挡墙、码头等是要素,各个要素组成了原煤气厂码头卸煤的整个个体;浦江、江中的运煤轮船、码头、挡墙以及将煤运送到浦江沿岸各个生产厂的生产线,则构成了一个更大、更完整的技术物系统,它慢慢成为了上海当代城市的基底,所以边园勾连的是一个城市的一种当代性。

对于这种小项目,建筑师凭着直觉和经验来设计就足够了,但是边园更多地依据了精准的计算,如屋面倾斜的角度、拉杆构件的粗细,这时建筑师作为主体的直觉和经验都不起作用了。从这个角度来看,尽管挡煤功能早已不在,但它作为一个技术物,被融入了技术系统里并沉积下来,变成了一个引而不显的工业基础设施和城市文化的基底。张宇星老师的《废墟的四重态——大舍新作“边园”述评》就从工业遗产的角度对边园进行了解读,然而无论是从遗产角度、文化角度,还是园林角度,即使言说和论证方式有所不同,但好像都绕不开“人文”这一概念,而且我对这个词也一直存有质疑。

佩雷设计的富兰克林路25 号公寓 来源于网络

柳亦春:现在很多人在谈论人机共生下的后人文主义技术观,然而我们讨论的并不是这个内容。我和王家浩聊过这个话题,我想至少应该先承认技术运用,再探讨人文问题,否则可能连初步的人文质疑都经不起。

汪原:在“人文”的概念下,折射出的是人们对“技术”(Technology)的态度,从目的-手段的层面来理解技术,把技术当作工具,为我所用,这其实是人文思想的基础。如果基础都没有厘清,何谈“后人文”和“后人类”。并且“后人文”讨论的是在技术系统中人如何被形塑,而不是如何掌握技术来进行创造和改造。

那么,在对待艺仓美术馆、民生码头这类“强”空间形式所形成的场域时,您的设计思考是否会被主导,将设计介入的强度不自觉地往回收?我觉得这类设计工作在潜移默化地影响着您,比如在坪山美术馆的装置作品中就体现得比较明显,您没有用砖、石等自然材料来设计装置,而是用一个影像装置,与具体的“物体”相比照,这让您对“物”的理解有着本质的不同。

边园改造前的缝隙 © 大舍建筑设计事务所

柳亦春:我的确会不自觉地控制设计介入的强度。而《美术馆》这一装置作品是通过虚影,尝试对“物”进行定义,这里的定义不是指“物”本身的物质成分(质料),而是其上投射的内容。

汪原:坪山美术馆的装置体现出您对一个“物”的思考,我认为这是建筑师工作的起点;对“technology”和“technique”的讨论涉及的是对“物”的概念的理解,当然与您提出的“即物性”也有关联。那么“即物性”中的“物”到底是什么?

改造前的艺仓美术馆 来源于网络

柳亦春:前几天冯仕达老师邀请我在哈佛大学进行讲座,题目是“在回应性与敏感性之间”,英文译为“being responsive and sensitive”。他表示英文的“sensitive”多用于描述情感,有点神经质的意思,在这里并不合适,建议使用“adaptive agency”。讲座结束后有学生提到建筑功能的对应性问题,是规定一种功能,还是对空间发生的某种事件进行设定,或者让空间的适应性更好?究竟用怎样的设计来应对这个功能?因为即使是开放性的功能也是需要设计的。

这个问题让我对“即物性”有了自己的定义,在这里可能使用“意义的悬置“这一说法比较准确。我并没有将结构作为一个单纯的力学问题来处理,而是通过功能等要素使其成为一个空间架构。这时空间意义就出现了,它既不是技术的,也不是带入性功能空间的,而是两者兼有或者都没有,在这种空间中,人的活动也可以更加自由、灵活,这是我想说的一种即物性。

龙美术馆、琴台美术馆同样如此,通过墙而非房间来组织空间,将空间的原始性展现出来。美术馆从最初的别墅,发展到现在的展厅,已经成为一个固化的模式,人们闭着眼睛都可以策展。但是在龙美术馆,我故意没有设计它们,而是将一面面展览所需的墙充斥整个空间,展品挂在墙上,人可以随意走动,将功能降维。因为有许多种可能的布展方式,所以艺术家和策展人可以尽情地发挥,让艺术品及其陈列方式与空间对话,从而到达功能与空间的对应。

结构的架构性让空间回到了某种原始的状态,这种状态是对功能性的本质思考,与结构性的本质相对,由此带来了一种自由度,让空间的功能性变得模糊,变得适应性更强,还能办展览、音乐会等等。这种观念从龙美术馆开始,慢慢变得有意识,并被应用到琴台美术馆中。为了避免有些人适应不了分散墙的布展方式,琴台美术馆首层以墙为主体,少部分为盒子空间,地下也有相当一部分盒子型的展厅空间。

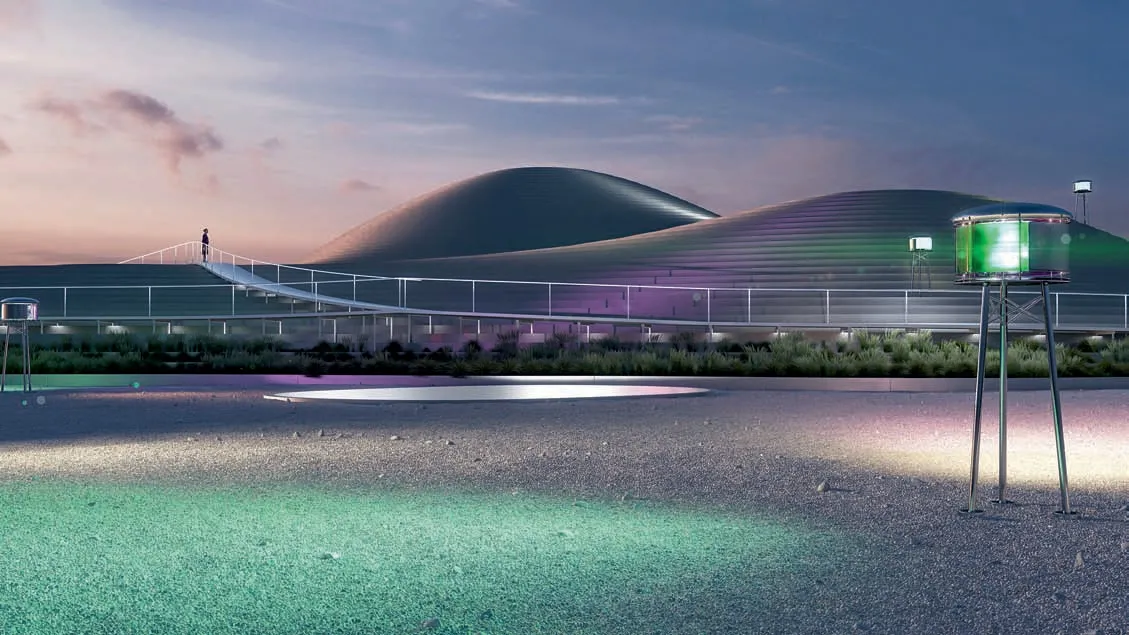

3 “轻”与“重”

汪原:看到琴台美术馆时,我脑中出现了一个形式隐喻:上帝抛下一块方巾,然后大地因此有了形,大地之母盖亚随之出现(笑)。这个神话让我联想到琴台美术馆的屋盖,它就像从天空中抛下的一块方巾,因为自然飘落,所以是很轻的一种状态,但是您用了非常厚重的混凝土,当初为什么会选用混凝土?

柳亦春:首先是设置了混凝土墙的支撑,使用混凝土屋盖能使其成为一个整体;其次考虑到屋面上人的需要,如果选用轻型钢结构会对此有局限;最后,混凝土屋盖不仅可以上人,还可以覆土。

龙美术馆展墙空间分析图 © 大舍建筑设计事务所

汪原:这涉及到“轻”与“重”的问题,二者的对比在您的许多作品中都有所展现。

柳亦春:“轻”与“重”是相对的。我不认为钢结构或者某些半透明的结构就一定是轻的,混凝土结构就一定是重的。比如在琴台美术馆中,因为屋盖的边缘并没有完全落地,所以有种“飘”在那里的感觉。

汪原:“轻”与“重”其实是人的一种感受,而不是物本身的特质。

柳亦春:台州当代美术馆也是如此,它的每个拱顶的跨度仅有1.8m,顶层是3.6m,这种小尺度带来了一种轻盈感,而且除了两侧墙之外,这些拱顶沿着拱的方向向外延伸,端头和外窗的交接处没有任何支撑,整个连续拱顶仿佛悬浮在空中。这并不是传统意义的筒形拱顶,而是混凝土梁板体系的变形,虽然它给人感觉很轻,但它本身其实挺重的。

汪原:在您近些年的实践中,无论是开工在即的海南省美术馆,还是尚在方案阶段的张家港美术馆、荆门龙美术馆,是否都是大屋盖的设计?

柳亦春:从人的身体经验上来说,我特别喜欢大房间(One Room)的格局,也就是一个屋顶下能兼顾所有的功能空间。以前的老房子就是这样,只不过原来的房子小,现在房子的尺度变大了。所以,不管是小屋顶还是大屋顶,只要站在一个屋顶下,在任何空间都能感受到屋顶的存在,就能让人身体的存在感变得特别强烈,同时给人一种安全感。

台州当代美术馆外部“悬浮”的筒拱 ©田方方

汪原:从心理意象的角度,如果是一个完整的屋顶,人对它有整体的把握,就会有种庇护感,如果是碎片化的屋面,站在其下内心会感到可能塌陷的不安。

前面提到的琴台美术馆直角正交的墙体系统形成的室内空间,实际上延续了您的展览空间的原型,对美术馆来说可以创造更多的空间自由性,而大屋盖又是一个自由曲面,两者形式的对比是有意为之?

柳亦春:是的,而且这个有意为之已经不是一两次了。我和东京工业大学的奥山信一(Okuyama Shin-ichi)教授一起讨论过,他说从龙美术馆开始,我的很多作品虽然平面是几何化的,从立面来看却是有机的,这种手法可能已经形成了明显的个人特征。比如我在溧阳“森林望楼”中的作品“云游”,平面是一个多边形的几何形体,立面则看起来有点悠悠荡荡、漂浮在空中之感。前几天看到李承宽的一篇文章里讲贺林(Hugo Haring)1950年代就有明确的“几何与有机”(Geomatrie und Organik)的说法,所以应该也不是什么独创。

对统计的所有数据均采用SPSS17.0进行统计分析。计数资料采用n表示。以(P<0.05)为差异有统计学意义。

溧阳“森林望楼”中的作品“云游” © 大舍建筑设计事务所

汪原:但这个概念如何体现因人而异?在您这里这个手法似乎很明显。如果说琴台美术馆的自由曲面代表了现代,对比之下,直角正交则显得有点古典,这里蕴含着两面性。当人从室内走出到屋顶,感受到完整、连续的自由曲面以及周边的自然山色与水景,室内直角正交的几何性就会被强化。以后是否会尝试设计非直角正交的空间?

琴台美术馆北立面图 © 大舍建筑设计事务所

琴台美术馆室内正交展墙 ©《建筑技艺》杂志(AT)

柳亦春:我觉得直角正交的做法让建筑很有力量。如果支撑的墙体系统全是曲线形式,就会让建筑完全软掉,没有力量。至于非直角正交空间,我觉得可以尝试,但斜向的直墙是必须的。一是因为曲墙的力量感比直墙弱一些,二是直墙和曲面屋盖的差异性更大,三是和功能相关。在我的内心深处,我想我还是偏爱直角正交的平面几何,这可能就是一个人的建筑观与历史观的体现,或者和他成长的年代和地理背景有关,也正如你一开始提到的坪山美术馆展览中不同年代的建筑师对于“物“的呈现的差异。

琴台美术馆平面草图 © 大舍建筑设计事务所

4 对自然与古典的理解

汪原:如果说由于对场地自然景观的直觉把握,使得您很快确定了琴台美术馆自由曲面的大屋盖形式,但一方面需要通过精确的形式算法使其落位施工;另一方面,为了与地景更紧密地结合,需要进行大面积的场地平整处理,这又涉及到技术问题。记得《建筑学报》曾邀请一批中国建筑史学者和文化研究学者研讨佛光寺,尽管佛光寺与自然环境结合紧密,但为了得到大片的台地,平整山体的动作也相当大。两者都是为某种生活活动提供舞台,同时也是对地形的重现刻画,但在技术和伦理上是否存在着差异?或者说对土地高强度的整序,是否会让您对土地有着某种伦理上的愧疚?

柳亦春:这倒没有。在这里我觉得另一个可能性是造一个占地小、楼层高的房子,这样对地面的干扰相对较小,但即便如此,也还是会因为停车的需求将地下室撑满整个基地,开挖大量土方石。那么这时候,地面设计就变成一种“救赎”:将地下开挖的土方石归还一部分到地景层,可能还会有草长出来,让这里看起来比较有自然气息。让地景层全部铺满植物并不难,但是这样的建筑真的就是对自然的尊重么?我思来想去,决定将大部分屋顶用一层层白色的石子覆盖,体现人造物对场地的干预。当然我相信天长日久一定会有杂草从石子里生长出来,形成另一种屋顶的状态,这也许是自然反过来对建筑的一种干预,也是我设想中的状态之一。然而在此之前,建筑可以以一种相对艺术化的方法来表达对此时此地的建造态度。

汪原:面对基地大面积的开挖与平整,如果站在人文主义的立场,肯定会对大地有一种歉疚感,至少是一种伦理上的不适或者不安。但是您说自由曲面的屋盖做法,实际上是对大地的自然性的一种回应,这一点非常有趣。建筑设计已然是土地介入,而且是对地形的强度刻画,但是您并不想用自然的方式把刻画的痕迹消除,反而利用金属和白石子组成的“等高线”凸显对地景的介入,但实际上自然要素也会对金属和白石子做出新的回应,随着时间流逝,地景的生成变化最终又交给了时间和历史。

柳亦春:是的,感觉心情跌宕起伏。

琴台美术馆屋面施工过程 © 田方方

汪原:这里对场地的平整,实际上是要为城市的公共生活提供一个大舞台,在这方面,我觉得琴台美术馆的空间感受非常明确。这里必然会涉及到城市性的问题,您觉得上海与武汉在城市性方面差异大吗?

柳亦春:差异还是比较大吧。首先,武汉湖泊众多,素有“千湖之城”的美称,当然现在无论是湖的面积、容量还是数量都变少了,月湖就是其中之一。所以对于湖泊的尊重,在武汉和其他城市肯定不一样,而且因为湖泊的出现,武汉的城市中会出现许多开阔的地方。即使是公园里树的密集程度和姿态延展也和上海有所不同,显得更为自然随性。因此,我在设计月湖畔的琴台美术馆时秉承的想法和态度,可能和在上海滴水湖(人工湖)旁做一个建筑的状态完全不同。其次,武汉更倾向于一种自然历史,如“天下知音第一台”的古琴台、清朝颇具园林之清雅的梅子山、龟山东麓禹工矶上的晴川阁、隔江相望的黄鹤楼等,虽为人文景观,但是自然性仍为主导,山、湖、江是这些人文建构物的应和对象,让人感觉颇为厚重。因而在琴台美术馆的设计中,我还是采用了很自然的或者说直觉的选择,面向湖的方向采用了起伏的自然地形造型,同时将部分展览空间压入地下;面对城市道路一侧则仍以垂直的建筑立面建立了建筑的城市性,通过两个方向的形态处理定义了基地内建筑与场地的关系。

琴台美术馆屋面覆盖的白色石子 ©田方方

您与坂本一成老师在谈论例园茶室的时候,提到了空间方位的重要性,当然这种方位感与身体有着密切的联系。虽然小茶室的正面性不是最主要的问题,但是对于琴台美术馆这类大体量建筑而言,建筑的正面性不可回避,这也是当代很多建筑师容易忽略的。

柳亦春:是的,比如妹岛和世设计的金泽21世纪美术馆就是一个扁圆形的空间,每个方位看着都像是主入口面。事实上,正面性是很古典的。

琴台美术馆自由曲面屋盖 ©田方方

琴台美术馆的正面性 ©田方方

汪原:您觉得琴台美术馆古典气息重一点,还是现代气息重一点?在实际设计中,是否会有意识地对这两种气质进行一定程度的把握?

柳亦春:琴台美术馆可能自然气息更多一点,台州当代美术馆和龙美术馆更古典一些。或者说琴台美术馆的外部更当代一些,而内部则更现代甚至古典一些。

台州当代美术馆中,我有意识地在建筑正对广场一侧设计了一个像教堂似的正立面,后来它果然像教堂一样,即使没有举办展览,人们也愿意进去晃一圈,十分享受在里面拍照或闲逛的乐趣,好像我们去西方旅行,进教堂看一看,也是类似的经验。

至于龙美术馆,其实最初我一心一意地希望能有个未来感的设计,它没有任何混凝土分隔缝,最好是光洁、无尺度的一个空间,但是在实际施工中,人工的痕迹却无法避免,因为模板是人搭建出来的,或多或少会留下人体尺度的映射。随后“伞拱”悬挑体系的出现,引发了我对罗马的联想,那时我又有些担忧这座美术馆是不是脱离了地域性,别被认为是在上海设计了一个罗马风的房子。之后在罗马哈德良离宫的现场考察又让我发现,这其实是种世界性的文化,早已超越了地域性,而上海本就是东西方文化交汇的地方,所以不必自我烦恼。自此,我似是找到了内心与外界的某种契合点,开始沉溺于时而复古时而当代的复杂情绪,后续的项目也的确都有些这种感觉。

在此之前,我曾认为在当代社会做古典的东西是可耻的,所以更希望作品是现代和未来的,但是在龙美术馆的设计过程中,我开始发现,与其说古典是一个时间概念,不如说它是种穿透性的概念,从古罗马一直穿透到当代。要追问的是,在设计中为何将其带入?是有意义地带入,还是建筑师主观意愿上的留恋?

龙美术馆的“伞拱”悬挑体系 © 大舍建筑设计事务所

汪原:空间问题是本源性的,它能将地域、传统或民族的东西穿透。在这个意义上,如果我们再用传统、人文的概念来讨论琴台美术馆,似乎难以触及核心问题。

柳亦春:我所说的古典是一种原始的情感,或者说是古代人在设计建筑时,从原始的建造逐渐演变而来的渗透在那些古典法则里的东西。在我们现在所做的设计工作中,很多时候还是能有所对应,但是对应哪些并不确定。

汪原:也就是说,龙美术馆的空间侵入性可能不是特定地域的文化,而是一种空间的共通性。

柳亦春:对。大致来看,原始性的建造体系可以分为两种,一是山洞、洞穴,二是支撑体系,如希腊的柱体系与罗马的墙体系,人类的建造总是在这二者之间,或左或右。我觉得有趣的是,特定的地域其实有着自己对应的建造体系,比如我国的木结构体系,由杆件组成,类似原始棚户的支撑体系,其建筑形式是从树的原型发展而来的,本身就代表了某种地方文化。

汪原:从技术哲学的角度来理解会更清晰一些,比如车轮在原理上一定是圆的,不可能是方的,这与文化和地域没有关系,而是由技术本身的逻辑决定,但是轮子选用何种材料以及如何制作,与地域文化有关,这和您所说的建造完全对应。

柳亦春:关键是要分辨发挥作用的特征究竟是轮子的形状,还是轮子的材质。同理,中国建筑的特点是庭院,但是西方建筑并不是没有庭院,二者之间的差异是关键,而这可能与气候相关,也和随之产生的生活习性有关。

5 适应性与可供性

汪原:既然如此,您觉得“因借体宜”的概念能用来讨论琴台美术馆吗?如果不合适,是否有新的概念系统来讨论?

柳亦春:我使用“因借体宜”表达了两层含义:一是对传统文化的看法,即建筑设计中,不要总是从形式上来表达传统文化,而是可以用一种策略、态度、方法上的智慧,这可能比形式和材料上的传统更为重要;二是“因借体宜”是一个通用的建造智慧,不同人由此可能得到不同的结果。这两层含义是递进的关系。对建筑学来说,“因借体宜”可能并不是一种新的理念或价值,更多是一个对待事物的基本态度和方法。由于“因借体宜“出自《园冶》,园林文化的背景多少限制了对它的理解,我想稍微拓展一下,在我看来,它至少包含了“回应性”和“巧合”(巧妙地结合)两层含义,在这个理解上,“回应性”仍可用于对琴台美术馆的讨论,“巧合”在琴台美术馆中则不像在龙美术馆、边园等项目中那么典型。

关于回应性(Responsive),我觉得或可以从“adaption”和“affordance”两个方面来理解。“adaption”就是适应性,也有直接把“因借体宜”的“因”译为“adaption”的;“affordance”可译为“可供性”,主要指功能的状态,但不仅指设计所提供的功能。比如建筑师随意在建筑前设计了一个广场,结果有人跳舞,有人打太极拳,成为了一个多功能的广场,这不是我说的“affordance”,它不是建筑师的贡献,仅仅是别人来使用而已。“可供性”还是以功能目的为主而出现的,但因为空间中存在的多义性而产生了复合性功能场所。在最近一次讲座中,我将最近的几个建筑作品放在一起来看,似乎能呈现这样一种共性:通过“adaption”形成建筑的“架构”,达到一种空间上的“affordance”,这可能是我的工作中一些潜在的内涵。

龙美术馆入口广场 ©苏圣亮

龙美术馆入口门廊 ©苏圣亮

汪原:“affordance”一词其实非常抽象,我对其如何与当代性或者技术性有直接指向或勾连存疑。以琴台美术馆为例,作为一个大型项目,工程技术要素自然占比较大,如果只谈“adaption”,似乎更多讨论的是建筑师内向的设计,难以即物,或者说面对如此复杂的工程技术,“adaption”涉及的只是其中的某一方面。此外,以一个新的概念来讨论建筑时,概念本身可能涉及或形成的概念群的广度和深度,会直接影响对建筑的讨论。

柳亦春:你说的没错,“adaption”和“affordance”这两个概念本身还有许多哲学边界需要梳理和界定。琴台美术馆因为容量巨大,导致空间的丰富度及其所呈现的一致性可能会是一对矛盾,即从丰富度和一致性两个角度出发,结果可能不同。当然,琴台美术馆现在的结果对于一座美术馆来说没有任何问题,但如果将其作为更广泛意义上的一个公共空间来看,它是用外部空间弥补了内部空间。我一直在想象当艺术家奥拉维尔·埃利亚松(Olarfur Eliasson)在屋面栈道设计的灯光艺术装置开启后,作为一个城市美术馆的夜晚的情景,可能无论是来武汉旅游的人,还是参观琴台美术馆的人,都一定会在那一刻想到屋顶上走一圈。而这样一种景观与艺术相结合的屋顶,无疑将为这座城市带来远超于现在我们看到的静止的美术馆空间所能带来的能量。

琴台美术馆屋面栈道灯光艺术装置效果图 © 大舍建筑设计事务所

汪原:一直没有为屋面灯光装置找到合适的运营商,对琴台美术馆展览空间本身,您是否觉得有些无奈?

琴台美术馆展览空间 ©《建筑技艺》杂志(AT)

柳亦春:也不是无奈,只是这件事还没有发生,但它迟早会发生。当然不同的人做可能结果很不一样。

汪原:从这个意义上来说,琴台美术馆外部城市公共空间的重要程度要大于内部展览空间。

柳亦春:对,虽然琴台美术馆的公共性和景观性都比龙美术馆强,但是就目前的状态来看,龙美术馆展现了其独特的文化魅力,除了良好的展览艺术体验,还有很高的大众人气,傍晚许多人在那里溜冰、滑板、逗留。它已经通过艺术活动,为徐汇西岸地区塑造了一个公共空间的文化形象。

汪原:龙美术馆实际上是创造了一种新的城市空间场域。比较遗憾的是,琴台美术馆的外部空间似乎不能让更多的人聚集停留,而且外部环境设计紧绕着建筑来做的方式也显得稍微有点局促,当然这一方面可能是用地本身的局限,另一方面可能是交通可达性的限制,这也是城市规划本身存在的问题。

琴台美术馆屋面的景观性 ©田方方

柳亦春:首先,整个月湖景区紧邻汉江南岸,从月湖大桥和江汉大桥两座过江通道下来之后,若要开车进入景区则需要掉头,有些别扭。其次,景区附近没有地铁,公交也不发达,所以琴台大剧院虽然经营多年,广场空间也很大,却很少人来。由此可见,这个地块在交通可达性方面有着天然的局限性。但是,如果琴台美术馆的展览内容足够好(像龙美术馆那样),再加上外部的景观艺术效果,由此产生的巨大能量将会使其成为一个备受年轻人喜爱的新目的地。如此看来,具有视觉冲击力的建筑形态也是非常必要的。在设计琴台美术馆时,我们也对地块西侧的用地一起做过规划,开始是设想建一座图书馆,后来听说是考虑做一个戏曲中心,无论如何,应该是一个新的文化建筑与其为邻,它们之间的空间已经规划好,这也是为什么美术馆的主入口是在建筑的西侧。

琴台美术馆周边环境 ©田方方

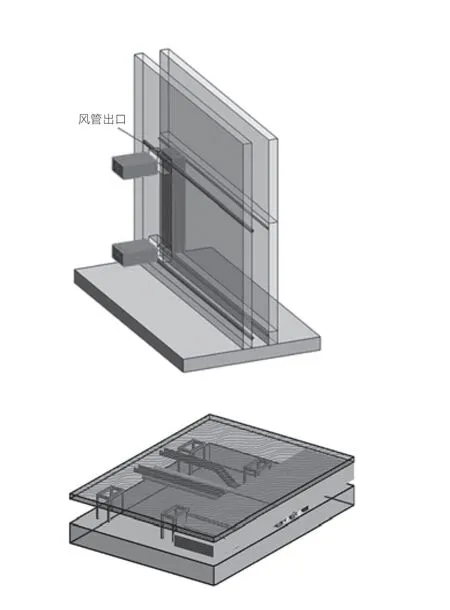

6 从结构到机电

汪原:从平面图来看,琴台美术馆有两套结构支撑体系——墙体和柱子。墙体系显然延续自龙美术馆,柱结构比例也不少,为何会使用两套结构支撑体系?

柳亦春:琴台美术馆所在的场地比较自然,它位于月湖湖畔,南面与梅子山隔湖相望,对于地景建筑也比较容易想到与周边自然环境相协调的策略。但是用何种方式呈现一个相对地景化的外形,是我比较在意的。除了当前流行的参数化设计思路,我觉得还可以回到空间构成的本质——将地景层当作屋顶,下面是支撑屋顶的墙和柱子,这就回归到了框架结构的原型。此时,墙和盒体对应展览空间,柱子对应办公、文创、商业空间,它们共同支撑了一个屋顶,此时屋顶的连续性就变得异常重要了。人们在空间中行进,可以连续地感知屋顶的存在:地下空间以单向肋梁屋面为主;展厅有的是密肋梁,有的是表面光滑的天花;文创空间则在密肋梁下悬吊了穿孔金属板,既能覆盖设备,又与密肋梁对应。虽然通过对天花微小的差异处理,相对定义了不同的功能空间,但整体还是作为连续屋盖下的多用途空间存在。

汪原:如果说,由场地自然状态引发的形式直觉形成了自由曲面的屋顶,荷载传导路径的优化将结构转化为架构,大屋盖的自由形式和正交的墙柱结构形成了强烈的对比,这是否达到了您预期的效果?

琴台美术馆内墙体和柱子 © 大舍建筑设计事务所

柳亦春:相对比较满意,但没有做到极致。因为要完成消防分区,所以空间在屋顶下还是被划分开来。我原本希望在片墙的空间内可以看到柱子的空间,在柱子的空间内可以看到片墙的空间,但这个感觉未能实现。虽然二者现在并未完全贯通,但是人们在游走一圈后,脑海里对屋顶的记忆还是连续的。

汪原:我觉得可以从两个层面来理解:一是墙体本身,二是由墙限定的展览空间。墙是本源性的空间要素,有了墙,混沌未开的原初世界才有了分隔,有了空间,才有了内部和外部,因此墙比柱更为本源。从展览空间来看,没有针对某个展品专门设计展陈空间,只有墙作为中性的展品背景,两个本源性的汇聚使得展览空间毋需过多刻意的设计。当然,这种空间状况对艺术家是个挑战,对策展人亦如此。

琴台美术馆内柱子与屋顶的衔接 © 田方方

柳亦春:策展人一般对每幅画在何处展览十分在意,他要先理解空间,再理解艺术家的作品并提出要求,比如哪些作品需要相邻,哪些作品的创作风格发生了变化,如何合理策划等。

汪原:因此同一个墙体的正反两面展陈哪些作品,对策展人来说特别重要。当人从一个空间转入另一个空间,空间状态可能会完全不一样,展陈作品让观者产生的视觉以及心理体验也会完全不同。至于大屋盖,一旦我们走到室外,通过栈道登上屋顶,就可以完整地感知和把握它,室内片段化的体验和室外整体的把握,同样会形成在空间体验上碎片与整合的强烈对比,这让我觉得很有意思。

柳亦春:设计时我设想过在屋顶添置一些艺术品或展览,让参观者在室内观展结束后走到室外,再从室外进入室内,形成一个闭合的展览回路,成为另一个布置展览的可能性。这样内外的空间也因为艺术展览而成为了一个新的整体。

汪原:在琴台美术馆的结构设计与空间形式的对应关系上,您觉得结构形式是一个积极的存在,还是会有意识地将结构形式弱化,或者说处于中间状态?很显然,龙美术馆的单元结构形式是非常积极的。

柳亦春:琴台美术馆更偏向于一种中间状态。以墙为例,龙美术馆通过“伞拱”结构将“墙”的定义延伸为“天花板”,墙非墙,顶非顶,这种模糊化的做法,反而扩大了墙的能量。与之相比,琴台美术馆中的墙更为“苦涩”一点,这里墙就是墙本身,更加无意义。

龙美术馆展览空间 ©苏圣亮

汪原:当混凝土墙和大屋盖直接承接时,您并没有将两个要素衔接或做过渡处理,对此您是如何考虑的?墙与屋盖的直接撞接是有意为之?

柳亦春:在建筑设计层面,墙与屋盖的网格一定是吻合的,最后出现了些许偏移在我意料之外,但是墙与屋盖的直接撞接则是特意设计的。我原想将墙厚与梁厚统一,那么二者衔接时自然上下一体,后来考虑到与龙美术馆类似,便将所有竖向设备管线都藏于结构内部,因此墙宽也从300mm调整为了800mm。但梁宽不能简单地照搬,我们尝试将两根梁的间距控制为800mm,这样尺度又太小,最后还是没有苛求柱与密肋梁的绝对对位,虽然没有想象中的空间纯粹,但也无伤大雅。

汪原:屋盖的结构形式为密肋梁,这是第一选择还是有不同结构形式的比选?从混凝土墙的角度来说,实心板结构似乎更中性和纯粹,而密肋梁的几何性较为明显。

柳亦春:开始并没有考虑密肋梁,假如没有设备管线的因素,肯定是平板优先。后来发现无法通过消防水炮实现所有空间的喷淋设计,天花上还是要有消防横管,所以考虑部分采用密肋梁,并在其中穿部分横管,那么管道和结构就还是可以暴露的。因此最后部分展厅是平板,部分是密肋梁。

汪原:在建筑入口空间,您又加了一层金属格网装饰以弱化密肋梁,是否因为它更接近人体尺度?

琴台美术馆屋面密肋梁 ©田方方

琴台美术馆密肋梁外金属网格吊顶 ©《建筑技艺》杂志(AT)

柳亦春:并不是,我考虑的是氛围。因为外围功能布置了文创产业,更偏商业化,所以我希望入口的空间氛围能够“软”一点,不要结构性太强,有点装修,但还是能看到原来的结构形式。有了这层金属网,天花的设备管线也可以走得相对轻松一点。此外,当增加金属格网吊顶的想法出现后,我也觉得它成为了室内清水混凝土结构与室外屋顶等高线侧面铝板之间的协调物,它令内外空间的整体感加强了。

汪原:分析完结构,接下来我们聊一聊机电设备。很显然,在空间中我们看不到机电设备,您是为了追求空间的纯净性而特意把机电设备隐藏起来的吗?此外,还有另一种可能,因为机电设备本身就是技术物,是一个系统,它与空间同样重要,可以与空间并存,共构一种空间性。历史学家班纳姆对这种技术路线思路有过针对性的研究,赖特、斯特林等一批建筑师也做过很好的尝试,您是如何看待这个问题的?

柳亦春:这个思路当然更好,只是我现在还没有找到能够默契配合建筑师设计思路的机电团队。结构设计可以做到这一点,是因为结构顾问张准就在我们楼下,可以随时密切交流,而且与机电相比,结构与建筑在设计方面的共同语言更多,但建筑师在机电设计方面很难主导或者影响他们。

龙美术馆的机电设计团队是同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,一是因为他们离工作室比较近,能够及时互通有无;二是这类大学设计院的机电团队更愿意接触新事物、接受设计创新。当时消防设计中的智能水炮在上海的应用还很少,我主动提出在项目中使用,他们在验证后就欣然同意了。不过我一直在考虑如何能在机电设备上有新的机会,特别是在目前的能源背景下,环境控制会给建筑带来新的机会。琴台美术馆的机电设计,在一开始也是有很多系统性的考虑,比如原本设计的排烟是从上部吸入、从底下抽出,将所有设备布置在下部,但是很可惜后来消防局并不支持,原本理顺的机电设想也就全部作废了。

汪原:机电集中隐藏在墙体内是否会降低设备综合效率?相对于集中的制热/冷,是否会导致大空间内温度不均,或者产生明显的噪音?

柳亦春:不会,就空调而言,馆内的温湿度控制是个相对长期的稳定状态,内部空气的流动和点位的设计足以控制大空间内温度的均匀程度,空间的密闭性会更重要一些。我觉得问题主要在结构体系中,由于墙的位置与机电系统一一对应,一旦机电系统的某个环节被“攻破”,后续将很难处理。所以未来我也会更多地考虑机电管线的弹性,特别是从建筑与自然环境的关系这个源头重新考虑机电设备的系统性。事实上,这些年国内对建筑空间质量影响最大的因素就是机电,规范经常变,也会引起一些突发的失控。比如,近几年国内防排烟规范发生了巨大的改变,以目前的建筑防排烟要求,龙美术馆的方案是无法通过的。琴台美术馆设计时,一些消防策略参考龙美术馆,导致消防疏散上也是问题重重,原本想利用出屋面的出口作为消防疏散出口,但武汉当地不认,结果地面层的疏散长度怎么也满足不了。如果早知道,地面层就不会铺那么大,现在很多构思要以设计规范为前提,有时还挺无奈的,特别是在规范并不尽合理的时候。

汪原:从平面图来看,琴台美术馆用了三条主线来组织机电、楼/电梯等服务于设备或后勤的空间。这在空间划分上很明显,但似乎在完成度上有遗憾。

琴台美术馆墙体内的机电设备管线 © 大舍建筑设计事务所

柳亦春:是的。这三条设备和疏散交通的条形空间,也是后来为应对武汉当地的一些规定和新规范而加的。在初步设计阶段,我们对“伺服空间”(Servant Space,路易斯·康的服务与被服务空间理论)进行了考虑,很多部分也与机电工程师达成了共识。但是在施工图阶段由于不是我们负责,而且项目距离很远,一旦遇到主管部门或具体设计人员对规范的理解有差异的时候,我们很难主导设计的调整方向,导致完成度上产生了些许遗憾。除了前面说的消防疏散问题,更多的是机电末端的处理问题,比如疏散指示灯的位置、应急照明设备的位置和选型等,都几乎没有沟通的余地。还有一些空调或防排烟的末端风口,尽管不断对图,还是有很多出现在了比较尴尬的位置。

龙美术馆就在上海,因为离得近,建筑师的工作状态很容易感染到结构、机电、施工设计。以施工为例,开始时他们认为我的想法有些不切实际,无法施工,后来建筑慢慢成形,他们有了成就感,就更愿意与我探讨新的可能甚至主动创新,这样的工作状态才是良性循环。那时我掌握和把控了项目设计中几乎所有的要素,可以说是天时地利人和,但即使如此,后面许多赶工的作业也仍需修补和完善。琴台美术馆离得远,又不是自己直接负责,控制得就没那么好。

汪原:这与一个城市的建造技术状态是匹配的,与上海相比,武汉的建造技术相对比较粗放。

柳亦春:大概是吧,我后来就想,应该在设计中留出余地,不那么苛刻,以一种更为适合当地建造技术的方式来实现。其实经过台州当代美术馆的建造,也算有些经验了,我想武汉肯定要好一些。参与这个项目的各方也是非常尽力且认真的,有自己控制的投入度的问题,也有设计的冗余度过小的问题。总之,建筑的设计与建造是一个社会系统中的工作,我们必须要考虑到、预见到事情的方方面面,才有可能获得整体的成功。