中国女子冰壶队得分表现特征及发展策略

林惠莎,陈 亮

(福建师范大学体育科学学院,运动与健康福建省高校重点实验室,福建 福州 350117)

中国女子冰壶队成立于2003年,此后竞技水平提高迅速,并于2009年获得世界冰壶锦标赛冠军,此后国际比赛成绩有所下滑,但技术层面在亚洲仍处于高水平[1].对于水平波动的原因,国内学者认为既有后备人才储备、社会化程度、专业场地等导致“基础实力不足”[2-4],也有运动员在比赛过程中发挥不稳定、训练安排不合理、心理素质薄弱、缺乏比赛经验等竞技性因素[1].就比赛中的技、战术使用与表现而言,呈现出后手得分战术体系不成熟[5]、高难技术的选用与使用欠缺、先手控分能力有限、后手高得分能力较弱[6]等.

冰壶被誉为冰上象棋[7],具有直接对抗性和轮换攻防性的专项特征,技术动作呈现多元变异性的结构特点.冰壶比赛的胜负不仅取决于运动员技战术能力的发挥,还与运动智能及团队的配合能力密切相关,体现为在比赛不同竞技阶段的分析、阅读和应对能力,具体受到本队特点、冰面情况、先手、后手、比赛时段和比分状态6个因素的影响[8].文献检索显示,目前国内、外有关冰壶比赛得分的研究既包括投壶命中率与比赛得分间的关系[9]、比赛战术应用效果分析[10],还包括基于以往比赛结果的策略优化研究[7,11]等.然而,已有研究主要关注先后手使用和效果的差异性,未能纳入对手竞技水平和比赛胜负关系的变量,由此弱化了策略提出的针对性.相关研究已就技战术对中国女子冰壶队的制胜因素进行分析,本研究通过马尔科夫模型计算冰壶胜负场次每局比赛的分值分布概率及先后手策略,能够客观有效的反映中国女子冰壶队在面对强队时的得分特征.面对国外冰壶强国垄断奖牌的国际竞争格局[12],为助力中国女子冰壶队在冬季项目中取得理想的比赛成绩,本研究拟对冬奥周期中中国队参赛的得分表现进行全面解析,特别是在国家队阵容做出重大调整的背景下,提出针对常规战术使用的改进性策略,可以为中国女子冰壶队的赛前备战提供参考性建议.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以中国女子冰壶队在2022年北京冬奥会周期中所参加主要国际赛事的竞赛过程为研究对象.由于冬奥会冰壶项目仅有10个参赛名额,参赛队为东道主(中国队)、世锦赛前6名以及奥运资格赛中获得参赛资格的队伍,故本研究选择的赛事为本冬奥周期中国队参加的国际赛事,对手为已获得冬奥会参赛资格或竞技实力较强的球队(女子冰壶世界排名前15名).具体赛事和场次包括:2018亚太冰壶锦标赛(3场)、2019亚太冰壶锦标赛(4场)、2019世界冰壶锦标赛(13场)、2021世界冰壶锦标赛(13场).

1.2 研究方法

1.2.1 数据资料调研

本研究所需数据资料包括比赛得分情况、投壶成功率、先手及后手分布.数据资料来源:世界冰壶联合会官网(https:∥worldcurling.org/broadcasts/)、国际奥委会官网(https:∥olympics.com/en/).

1.2.2 马尔科夫决策模型

马尔科夫决策(markov decision process,MDP)是在环境中模拟智能体的随机性策略与回报的数学模型,其过程是根据各阶段的行动,在状态转移概率不同的情况下,选择最佳行动的模型[7].已有研究证实,冰壶运动与马尔科夫“离散型”运动相似,因此,可效仿马尔科夫运动进行先手、后手最佳战略的预测[11].本研究根据冰壶比赛得分分布状态,通过MDP过程得出冰壶比赛各局次的最佳状态.具体步骤及算法如下:

(1)确定冰壶比赛的先手或后手状态St=(dt,ht).其中,t∈{1,…,10},dt∈整数,d为较之对手的比分差距;ht=1代表拥有后手权.

(2)状态转移概率

当xt>0时,球队在t局得分,t+1时对手获得后手机会;当xt=0时,t是维持原先后手状态;当xt<0时,球队在下一局拿回后手权,即ht+1=1.

(3)最优模式建构.依照参赛获胜的目标,冰壶比赛的竞技过程通过先后手变化影响比赛结果.其中,首局St=0,最优模式R(St,a)=0;St+1依据行动a决定向下一个状态转移的概率P(St+1|St,a),由此得出相应的最佳模式R(St+1,a).

2 研究结果

对冰壶比赛时间段的分类国内、外学者们提出了不同的观点,以往冰壶比赛时间段分类方法是将10局比赛分为开局(1-3局)、中局(4-9局)和末局(10局)[13];王珂等[8]通过访谈国内、外冰壶专家,将冰壶比赛时间段分为首局(第1局)、中局(第5局结束)和末局(第9局开始);但通过研究不同时间段胜率对比赛胜负的影响发现,第1局和第9局开始为重要的时间点[11],其特征对中国女子冰壶队比赛的胜负具有深远影响,因此,本研究采用李妍等[14]所使用的比赛时间段分类形式,将比赛分为4个阶段,即开局(第1局)、中局(2-8局)、晚局(第9局)和末局(第10局).

2.1 整场比赛得分概率

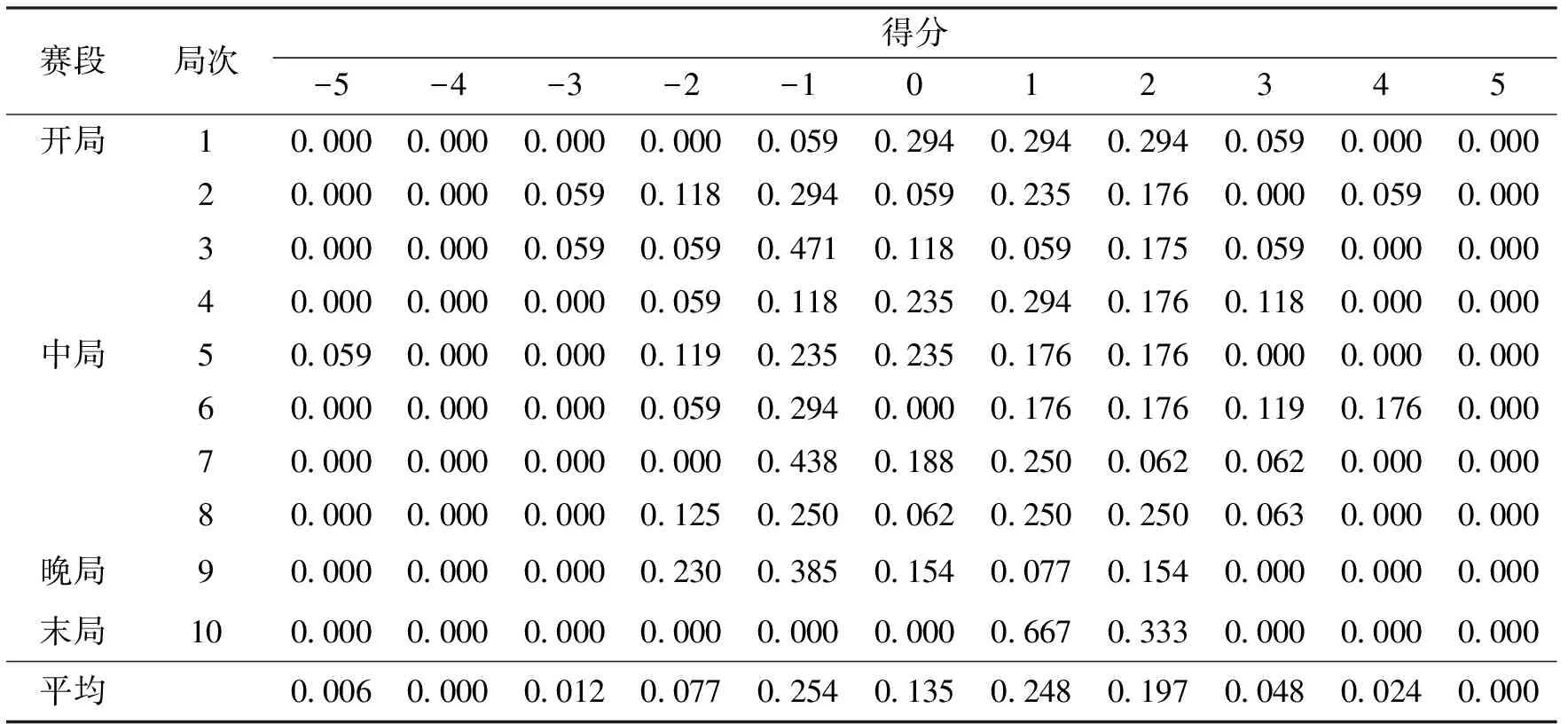

依据所调查的数据显示,中国女子冰壶队在同一赛段或同一局次下,获胜场次与失利场次的得分特征有其差异性.为此,分别对获胜场次和失利场次的得分概率情况进行分析,旨在通过不同局次、不同赛段的得分表现特征,探寻影响比赛胜负的制胜规律.本研究使用MDP得出了中国女子冰壶队在获胜和失利时每局比赛的得分概率,结果如表1和表2所示.

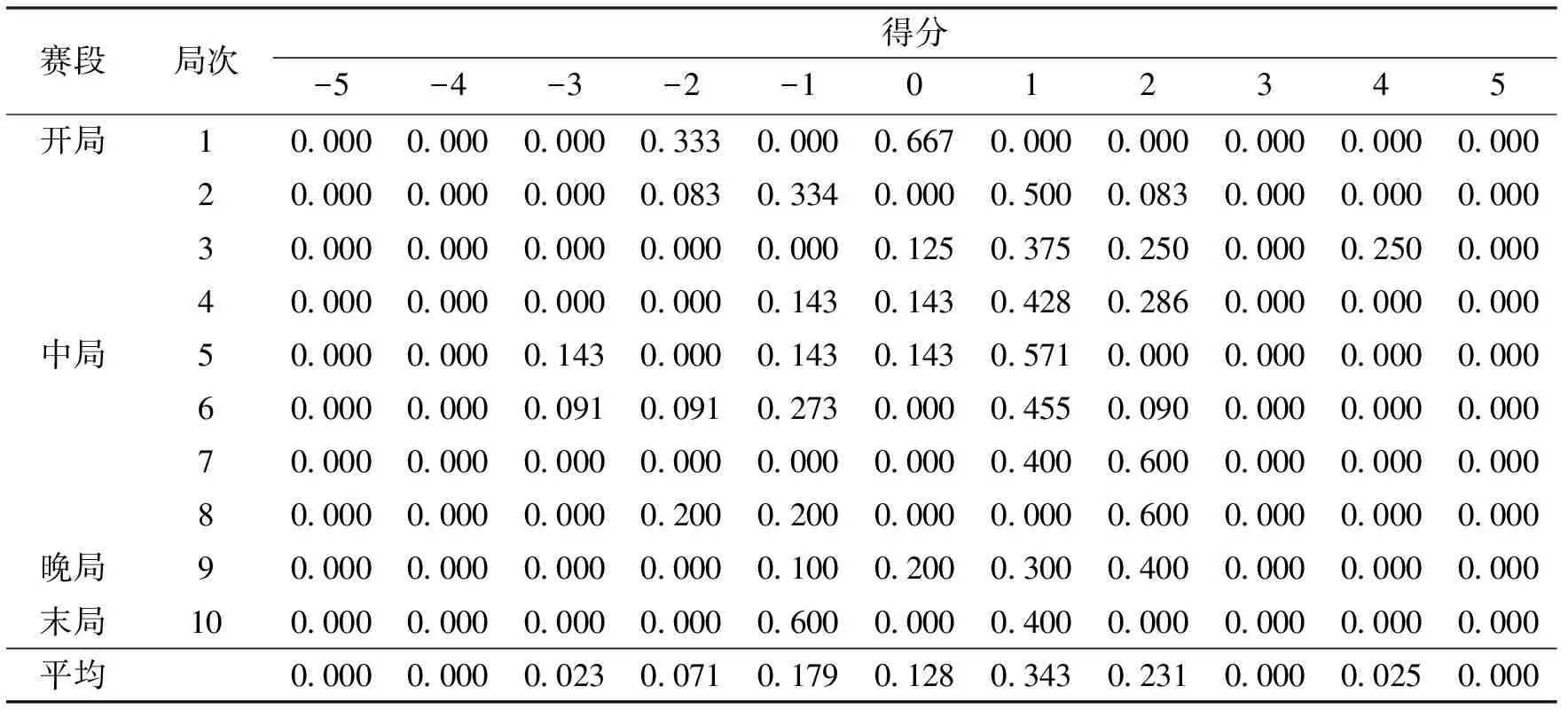

表1 中国女子冰壶队获胜场次每局比赛的得分概率表Tab.1 Scoring probability table of Chinese Women’s Curling Team in each end of the victory round

在获胜状况下(表1),从整体平均值来看,-1分至2分的概率之和高达83.4%,除此之外,仅有第9局在-2分时的概率为23.0%,且-2分以上和2分以上的概率均值仅分别为1.8%和7.2%.与之相对,概率高于30.0%的得分值数量较少,且均分布于-1分至2分之间,由此表明虽然中国队的整体高得分能力有限,但具有较强的控分能力,即整体呈现出稳定却不“出彩”的发挥.

中国女子冰壶队获胜时,不同赛段的得分表现呈现出如下特征.在比赛开局方面,得分概率多分布于0分右侧,仅有失1分的情况出现,且概率仅为5.9%,由此认为,中国队开局多能够快速进入比赛状态.在比赛中局方面,失分概率呈现出从左向中集中的态势,虽然在第3局和第7局失1分的概率分别达到47.1%和43.8%,但概率分布的分值数量明显减少,在第5局中分值仅分布在1分与2分中,概率均仅有17.6%,并且有5.9%失5分的情况,由此认为,比赛中局呈现出前段表现下降,后段逐步回升的特点,与之相比,得分概率的分值分布相对较广且概率值普遍较低,认为中国队比赛中局的稳定性不足,既可能获得4分的高分值,也难以稳定地获得1分或2分.在比赛晚局方面,分值主要分布在左侧,失1分的概率达到38.5%,而得1分的概率仅为7.7%,由此认为,中国队晚局能够在控-1分的情况下拿下第10局比赛的后手权.在比赛末局方面,本研究考察的比赛中仅出现得1分或得2分,概率值分别为66.7%和33.3%,表明中国队在获胜情况下最后一局的发挥具有稳定性.

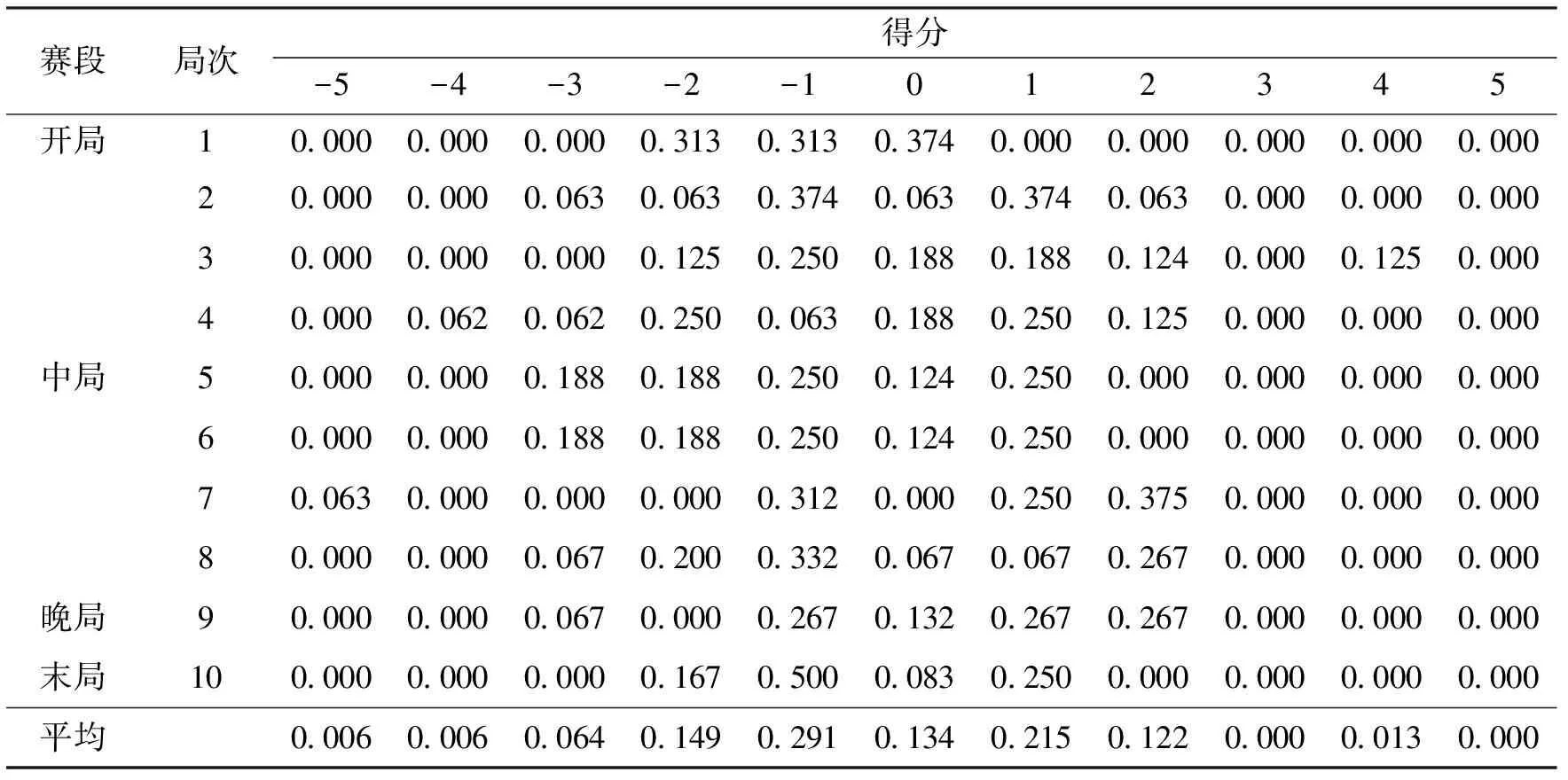

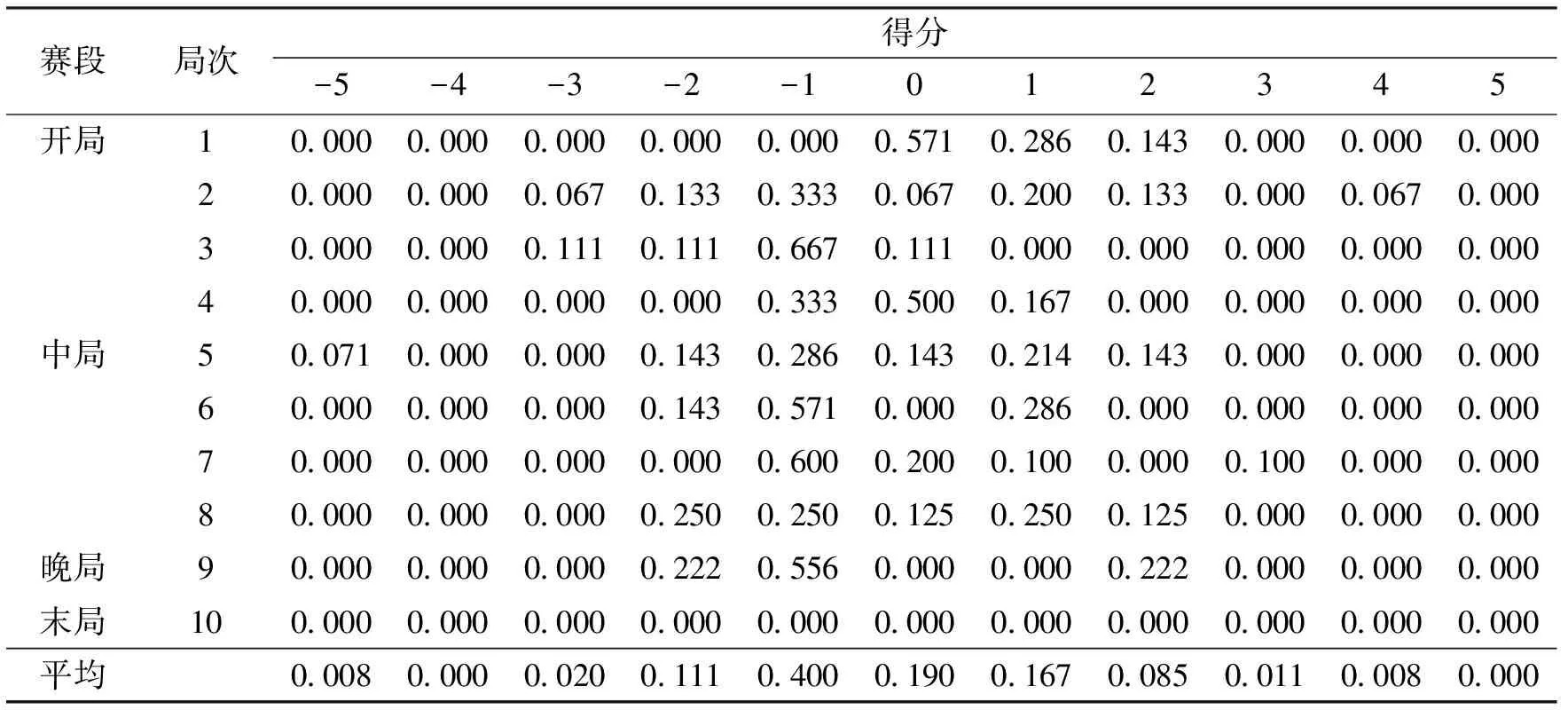

表2 中国女子冰壶队失败场次每局比赛的得分概率表Tab.2 Scoring probability table of Chinese Women’s Curling Team in each end of the failure round

在失利状况下(表2),从整体平均值来看,-2分至2分的概率基本均超过10.0%,5个分值之和高达91.1%;在9个概率超过30.0%的得分值中,负分得分值占据6个,正分得分值仅为2个,由此认为,虽然中国队在失利场次中得分与控分表现均不尽如人意,但在整体上较少呈现高失分现象.

中国女子冰壶队失利时,不同赛段的得分表现呈现出如下特征.从开局至中局前中段,即第1-6局,中国队得分表现不佳,其中,开局得分全部集中在-2分至0分,表明中国队比赛开始即处于落后状态;中局的中前段(2-6局)得1分以上的分值较少且失1分以上的分值较多,表明中国队在首局不利的情况下仍难以找到应对方案,比分劣势难以挽回甚至继续加大.中局后段和晚局(7-9局)得2分概率明显增加,但失分并未明显减少,表明落后状态下中国队试图加强进攻缩小分差,但相对“激进”的打法却也存在失分隐患.末局得分概率全部集中在-2分至1分,且失分概率达到66.7%,表明在决定性的末局比赛中,中国队在对方积极防守策略下难以逆转比赛.

2.2 先后手得分概率情况

普遍认为,在冰壶比赛某一局中,与先手球队相比,后手球队得分概率占优,所使用的战术更有利于每局比赛的最终得分[15].大多数情况下,后手方的主要任务是在不丢分的基础上多得分,而先手方的主要任务则是“偷分”或尽量少丢分[14].因此,面对比赛进程中的特定竞技阶段,当球队拥有某一局比赛先手或后手权时,所采取的比赛策略自然有所不同,由此便会产生差异化的局间得分概率.本研究分别对中国女子冰壶队在先后手情况下获胜场次和失利场次的得分表现进行分析,并探寻其影响比赛胜负的得分规律.

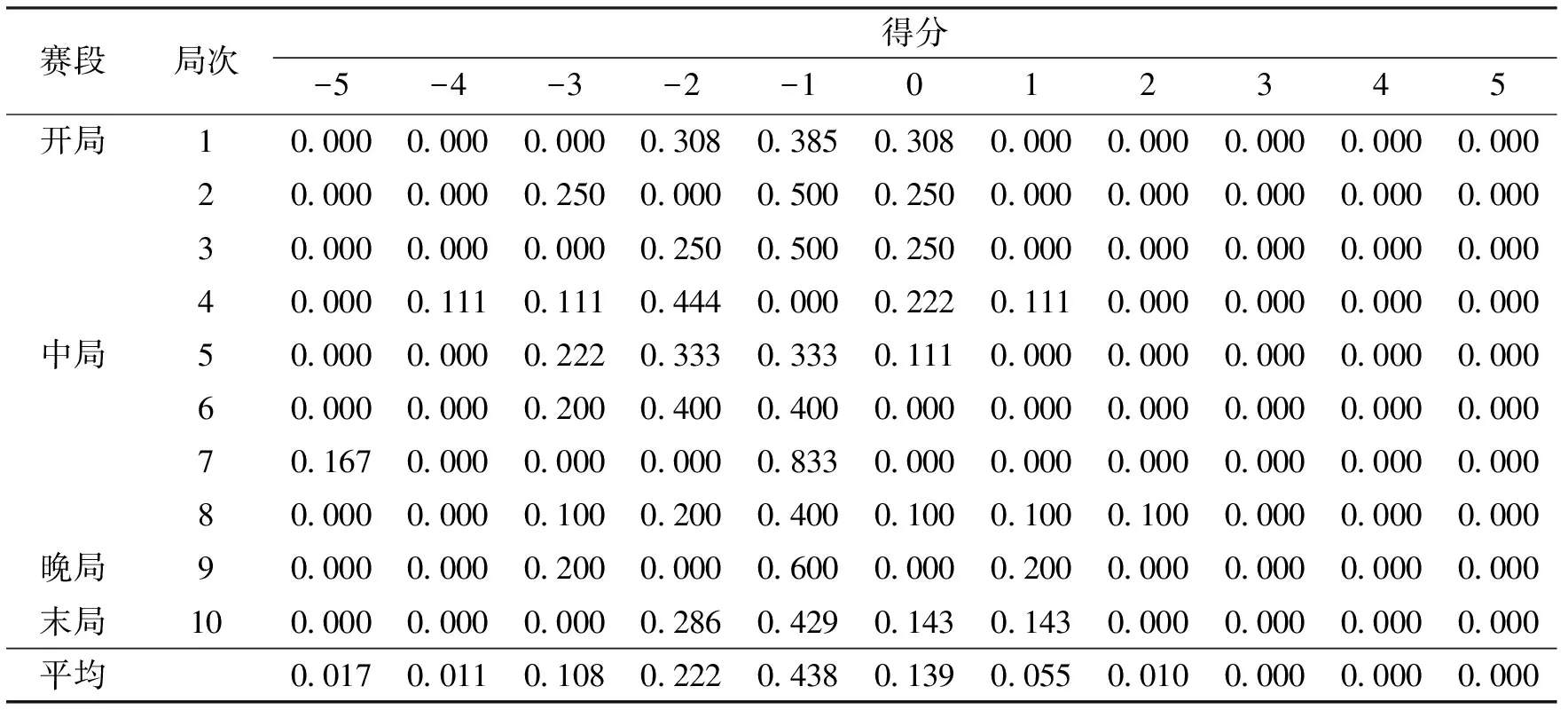

在拥有后手权并获胜状况下(表3),从整体平均值来看,失分概率之和为12.1%;每局比赛单一失分概率值均不高于25.0%,其中,仅有第4局和第9局出现失2分的现象;与之相比,得1分至3分的概率之和为68.5%,在各局得1分或2分的概率中,高于30.0%的得分值数量多达12个,不但占全部高概率分值的80.0%,而且占所有局次得1分与2分总数的60.0%;得2分以上概率值之和为10.3%,且仅有第6局得4分的概率达到30.0%.由此表明,中国队在拥有后手权的局次中,稳定性普遍较高,具体表现为失误率较低且整体进攻发挥效率有限.

表3 中国女子冰壶队后手情况下获胜场次每局比赛的得分概率表Tab.3 Scoring probability table of Chinese Women’s Curling Team in each end of the victory round with the hammer

中国女子冰壶队拥有后手权且获胜时,不同赛段的得分表现呈现出如下特征.在比赛开局方面,得分概率之和高达80.0%,仅有失1分的现象出现(10.0%),表明中国队在开局时基本可以有效利用后手优势取得开局胜利.在比赛中局方面,高概率分值集中分布在1分与2分之间,虽然3分的概率值相对较低但出现局次较多,与之相比,失分概率值均较低且大致分布在-1分中,由此认为,在中段比赛中中国队表现出较强进攻的意愿,然而由于进攻能力不足,实际高得分概率有限.在比赛晚局方面,0分的概率达到50.0%,-2分和1分的概率值均达到25.0%,表明虽然中国队多能够以空局结束该局比赛,为第10局比赛保留后手权,但战术打法仍存在隐患,易出现失误被对手控分以及失去2分.在比赛的末局方面,1分、2分的概率分别达到66.7%和33.3%,得分率为100%,认为在后手获胜的情况下,中国队能够将晚局制订的策略转化为比赛获胜.

在拥有后手权但失利状况下(表4),从整体平均值来看,失分概率之和达到27.3%,概率值分布较广,各局次失分时有3个概率值超过30.0%;平均得分概率之和为59.9%,其中得1分和2分的概率分别为34.3%和23.1%,得高分(4分)的概率仅为2.5%,且仅在第3局中出现,由此表明在失利的后手局比赛中,中国队不佳比赛表现具有进攻能力差,易被对手控分,失误频繁等特征.

中国女子冰壶队拥有后手权且失利时,不同赛段的得分表现呈现出如下特征.在比赛开局方面,得分概率为0.0%,表明中国队或多采用主动放弃的策略以便继续获得第2局比赛的后手权,或发挥失误丢失了后手权优势.在比赛的中局前中段,得分概率走向大致呈现出由右向左偏移的态势,30.0%以上的概率值集中分布在1分,而负分分值却不断增加,由此表明,在开局失利的情况下,中国队的状态仍持续下滑,难以扭转场上的局势.在比赛的中局后段,即第7-8局,2分概率值均高达60.0%,失分概率减少,其中第7局失分概率为0.0%,表明中国队直至中局比赛后段才渐入佳境.在比赛的晚局方面,中国队0分的概率仅为20.0%,1分和2分的概率分别达到30.0%和40.0%,认为由于前半段比赛的失利,中国队仍试图在晚局比赛中争取缩小比分差距,并放弃末局比赛的后手权,然而低得分并无法挽回局面.在比赛的末局方面,分值均分布于-1分和1分中,且失分概率达到60.0%,由此表明在失利的比赛中,中国队难以在决定胜负的末局比赛中以“出彩”的表现扭转局面.

表4 中国女子冰壶队后手情况下失败场次每局比赛的得分概率表Tab.4 Scoring probability table of Chinese Women’s Curling Team in each end of the failure round with the hammer

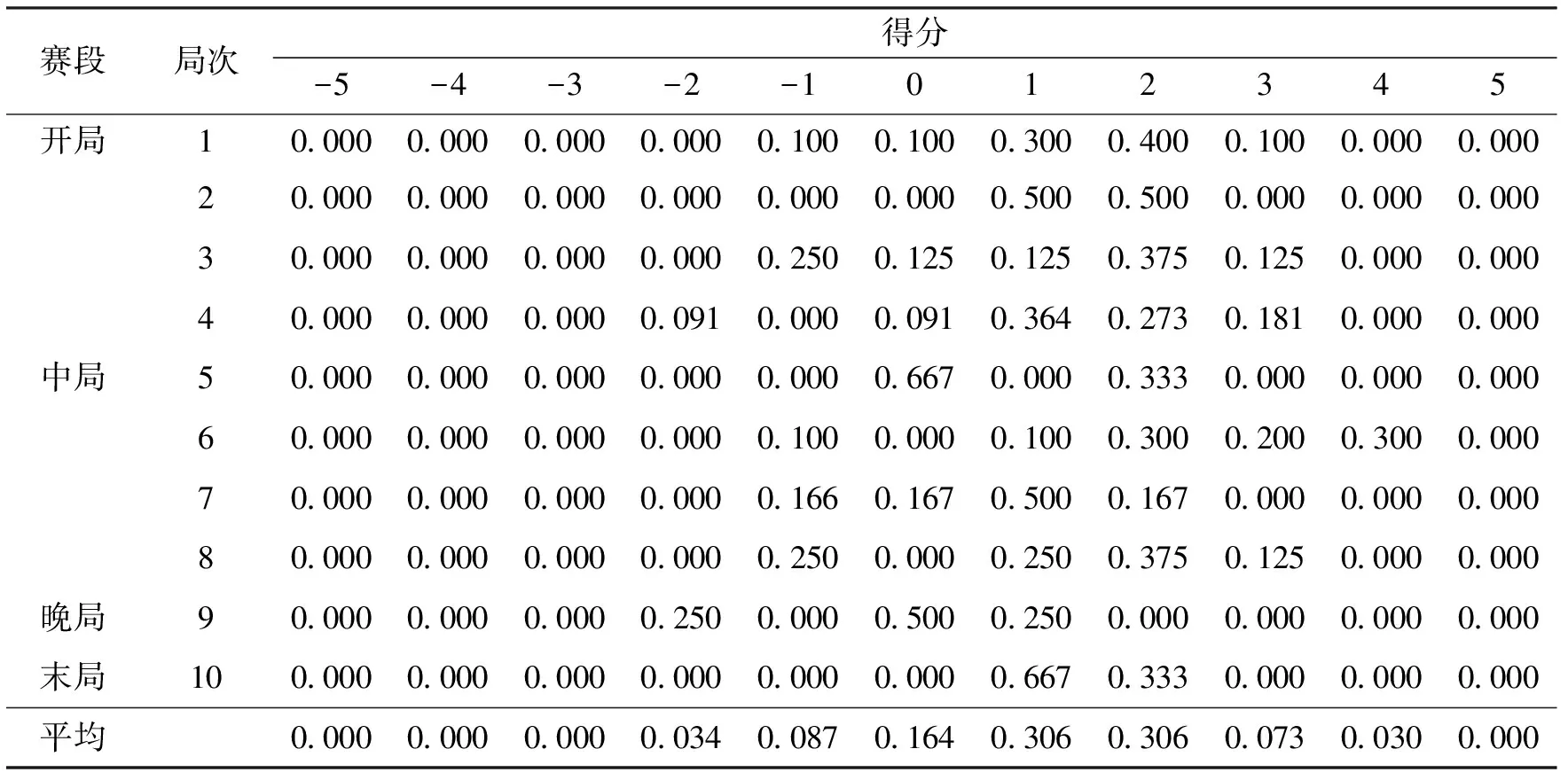

在对方拥有后手权但比赛获胜状况下(表5),从整体平均值来看,-1分至2分的概率之和高达84.2%,各局比赛的高概率值均分布于0分与-1分之中;得分率之和达到27.1%,而-1分及以下得分概率之和为13.9%,2分及以上得分概率之和为10.4%,由此表明中国队在先手局比赛中虽然高得分能力有限,但总体防守能力较强,发挥稳定性较好,呈现出优异的控分能力.

表5 中国女子冰壶队先手情况下获胜场次每局比赛的得分概率表Tab.5 Scoring probability table of Chinese Women’s Curling Team in each end of the victory round without the hammer

中国女子冰壶队在先手情况下获胜时,不同赛段的得分表现呈现出如下特征.在比赛开局方面,开局得分全部集中在0分至2分,且无失分现象发生,且得分概率之和为42.9%,0分概率为57.1%,由此表明中国队在开局时可以达成先手时普遍认为的理想得分模式,即在无法“偷分”的情况下,会选择以平局结束首局比赛.在比赛的中局方面,得分概率分布大致呈现出由左向右偏移的趋势,6个概率超过30.0%的得分值中,-1分得分值占据5个,-1分以上的概率值相对较低且数量较少,失2分以上的概率值均出现在中局前半段,其中,第5局中竟然出现了失5分的现象;在得分上,虽概率值分布较广,但普遍值较低且分布不均衡,得分概率多分布于1分与2分之中,单一概率值均未超过30.0%,仅在个别局次出现得3分或4分的现象.由此表明,其一,中国队虽在中局时表现出较强的控分能力,但在中局前半段会出现防守不到位、战术失误而被对手取得高分的现象;其二,随着比赛的进行,中国队能够在稳固防守的情况下积极进攻,但“偷分”能力稳定性不足.在比赛晚局方面,-1分的概率值达到55.6%,-2分和2分的概率值均为22.2%,由此表明,其一,中国队在晚局呈现出较强的控分能力,多能够以控-1分的情况下拿下第10局比赛的后手权,其二,中国队仍试图加强进攻,不给对手留有扭转局面的机会,然而也会出现战术失误、防守不到位而被对手取得2分的现象.在末局比赛方面,第10局比赛无比分数据,因所纳入的先手局比赛中在获胜的状况下全部出现对手提前认输现象.

在对方拥有后手权但比赛失利状况下(表6),从整体平均值来看,0分至-3分的概率之和高达90.7%,其中-3分的概率值达到10.8%,且有2.8%的概率失-3分以下;与之相对,得1分和2分概率较低,且无得2分以上的现象发生;在共计14个高概率值中,失分概率占据13个,其中-2分占据4个.由此表明,在先手局比赛中中国队几乎丧失得分能力,并呈现出防守及控分能力均较差的特点.

表6 中国女子冰壶队先手情况下失败场次每局比赛的得分概率表Tab.6 Scoring probability table of Chinese Women’s Curling Team in each end of failure round with the hammer

中国女子冰壶队在先手情况下失利时,不同赛段的得分表现呈现出如下特征.从开局至中局中前段,即第1-6局,0分以上的概率几乎为零,其中,开局得分全部集中在-2分至0分,表明中国队比赛开局即处于比分劣势的状态;中局的中前段(2-6局)仅有第4局出现得1分的现象(11.1%),与之相对,失分概率值则相对较高且分布较广,第4、5、6局比赛中失2分概率均在30.0%以上,第2、5、6局比赛失3分的概率值均在20.0%以上,第4局比赛中甚至出现失4分(11.1%)的现象,由此表明,中国队在首局失利的情况下难以调整状态并制订合理的战术方案,导致比分差距持续扩大.中局后段0分的概率较小,失高分概率值降低,得分概率值增加,且均为低概率和低分值,虽然第7局失1分的概率高达83.3%,但也有失5分(16.7%)的现象发生,由此表明,中国队试图在中局后段扭转局面,表现出较强的控分能力,然而战术策略及自身能力难以应对局势.在比赛的晚局,-1分概率达到60.0%,-3分和1分的概率均达为20.0%,表明中国队多能够在晚局比赛中控-1分争取第10局比赛的后手权,也尝试在晚局比赛中加强进攻弥补比分落后的局面.末局得分概率全部集中在-2分至1分,失分概率达到71.5%,而得分概率仅有14.3%,表明中国队面对比分落后的情况下,通常不具有在比赛末局挽回劣势的能力.

3 中国女子冰壶队参赛得分的优化策略

3.1 各局次最佳先后手权选择策略

本研究依据整体、先手、后手时获胜与失利的得分概率(表1-表6),将先手与后手定义为2种状态,通过MDP状态转移过程,得出中国女子冰壶队取得胜利时不同局次“先后手”最优模式选择(表7).

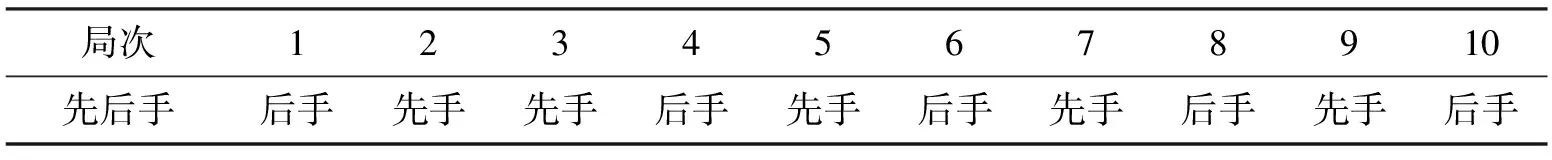

表7 中国女子冰壶队不同局次的最优模式选择Tab.7 Optimal mode selection of Chinese Women’s Curling Team in different ends

结果显示,中国女子冰壶队若赢得比赛的胜利,应形成末局后手权的局次结构,具体策略为,首先,应力求开局快速进入状态,即获得首局比赛的后手权并赢下该局比赛;其次,进入中局后应保持优异的开赛状态,在第2局“偷分”成功或迫使对方平分,以便形成第3、5、7奇数局先手,第4、6、8偶数局后手的态势;再次,在晚局比赛中应确保在先手局控分下,获得第10局的后手权,最终形成“开局后手、中局保‘偶’、晚局控分、末局后手”的比赛模式.

3.2 开局“定势”比赛策略

统计显示,2018年平昌冬奥会前4名球队(瑞典、韩国、日本、英国)比赛开局普遍表现优异,在共计32场比赛中,其中首局为后手局的比赛共计15场,拥有后手权的情况下,获胜9场,平均得分1分,取得理想战术效果的局次(得2分及以上)占比26.67%,其中3分的局次占比13.33%;与之相比,即便在对方取得后手权的18场比赛中,获胜、平分、失利的局次分别为5局、7局、5局,失利局次的平均失分仅为-1分.有研究显示,世界冰壶强队瑞典队首局胜率高达79.49%[8].与之相对,在本研究纳入的中国队比赛中,获胜情况下开局无失分,得2分的比赛占比35.29%,但无得3分及以上的现象,而在失利情况下,中国队甚至开局均无得分.卡方检验结果显示:中国队与平昌冬奥会前4名球队在拥有后手权时的得分不具有显著性差异(P>0.05),而对方拥有后手权时却呈现出显著性差异(X2=4.207,P=0.040).由此认为,中国队在北京冬奥周期的国际重大赛事面对高水平球队的比赛中,呈现出不弱于强队的开局先手得分能力,但后手高得分能力不足的特点,或许成为比赛成绩不佳的重要因素.

针对北京冬奥周期内中国女子冰壶队参赛的开局得分表现的特征,提出开局阶段的优化策略.第一,研究显示,冰面的结冰情况以及干涉程度影响运动员比赛的发挥及投壶策略的制定[16],因此在赛前应重视对比赛场地的熟悉,应加快对冰面的适应性以及制定适合开局比赛的投壶策略,以便为拿下第1局比赛的后手权奠定技术支持.第二,鉴于中国队首局比赛对比赛结果的重要作用,本研究认为不应以“试探冰面”为目标[14],开局应以稳定拿分为目的,在开局比赛中在不能够拿分的情况下,则应选择空局结束,并力争在第2局比赛中拿分并形成比分优势,以便维持表8的最优模式.第三,在有助于开局战术实施的技术使用层面,应采用失误趋向小的投壶技术,如占位、投进、击打等[6],为达成赛中技术使用目标,可在北京冬奥会备战阶段,加强传进、分进、粘贴等基本技术的练习,并尝试利用不同投壶线路与落位区全面发展投壶技术.

3.3 中局“积分”比赛策略

综合平昌冬奥会前4名球队表现,认为高水平女子冰壶队在比赛中局阶段通常发挥优异,即在中局阶段均能够拿下高分,在拥有后手权的情况下,不论最终比赛结果如何,每个局次均存在取得≥3分的现象,取得理想的得分效果的局次(得≥2分)占比7.84%;战术失利的局次(失≥3分)占比1.96%;即便在对方拥有后手权的情况下,能够取得“偷分”(3分及以上)表现占比5.04%,出现战术失利的局次(失≥3分)仅占比2.52%.国外研究显示,国际高水平冰壶队甚至有能力取得5分或6分的高分,且3分和4分的出现比例相对较多[7,11].中局阶段为高水平球队“积分”的阶段,在中局阶段,国际高水平球队会累计分值,即便在被动的先手局亦能够以高分扩大差距,在本研究纳入的中国队拥有后手权比赛中同样表现优异,≥3分的局次仅占比10.09%,而战术失利的局次(失≥3分)占比1.83%;但在对方拥有后手权的比赛中,中国队表现明显不佳,得分≥3分的局次仅占比1.67%,失分≥3分则达到9.17%,甚至有高达5分的失分现象出现.由此认为,中国队在北京冬奥周期中面对高水平球队的比赛中局时,呈现出后手得分能力较强,先手局“偷分”与控分能力不足的特点,由此成为面对强队比赛时的“软肋”.

针对北京冬奥周期内中国女子冰壶队参赛的中局得分表现特征,提出中局阶段的优化策略.第一,针对中国队普遍存在的中局阶段得分表现逐步上升的“慢热型”特征,应在赛前加强对赛程前半段的重视,以“我”为主制定好固定的应对策略,开局理想时应避免对方高得分或“偷分”发生,确保比分相对优势;当开局不利时,则不必操之过急,以免“偷分”不成反而出现高失分的现象,应渐进式地缩小比分差距直至扭转比分.第二,应多采取“积极型”进攻战术,在后手时以得2分为主要任务,在不能得2分以上时应选择空局,为下一局保留后手权,在先手时主要任务为“偷分”,有些情况应迫使对手只得1分[17].第三,针对中国队首局比赛对比赛结果作用显著的特点,应加强针对首局比赛不同赛果的中局应对策略研制.第四,应弥补应对强队时的缺点与不足,加强先手“偷分”及防守能力的训练.

3.4 晚局“争锤子”及末局“稳得分”比赛策略

有研究显示,在2014年索契冬奥会共计199场比赛的获胜场次中,第9局比赛的平均得分相较其它场次较低,其目的在于获得第10局比赛的后手权[18].中国女子冰壶队在晚局比赛中得分表现特征与上述观点相契合,即在获胜的场次中,中国队后手时多以0分、先手时多以失1分结束比赛;与之相对,在失利的场次中后手局以得1分与2分为主.相关研究认为,当分数领先2分直至落后3分的情况,选择力争第10局的后手权,比赛的获胜概率会大大增加[8].本研究发现,在中国队末局比赛中,获胜时无失分现象,而失利时无得分现象,在末局得分的比赛中,晚局多为失分及平分.数据显示,在获胜的情况下,中国队末局的发挥稳定性尚可,然而在晚局比赛中却呈现出不稳定的发挥能力,认为比赛中充斥着许多不稳定性因素,战术的发挥既受主观意志的选择,亦受对手战术的牵制.因此,晚局比赛影响着末局及最终比赛的胜利.然而,中国队虽然有在晚局比赛中控分的能力,但不稳定的发挥亦将成为制约比赛胜负的重要因素.此外,在北京冬奥周期内,中国女子冰壶队在晚局及末局比赛的表现中规中矩,即既无高失分现象,亦无高得分能力.由此认为,中国队现有的战术打法和运动员竞技实力尚不具备在晚局及末局比赛中扭转大比分落后的能力.

针对近一个奥运周期内参赛的晚局及末局得分表现特征,提出晚局和末局阶段的优化策略.第一,当比分差距在3分及以下时,晚局及末局应以“求稳”为主,其目的在于能够在晚局比赛中拿下末局比赛的后手权,具体策略为,先手局能够稳定控-1分,后手局能够稳定以0分结束该局比赛.第二,当大比分落后时,应打破常规策略,采取更加“激进”的进攻战术,为保证这一策略的实现,在备战过程中应加强高难技术使用的稳定性,如投进、轻磕、旋进等进攻型打法的使用[15].第三,擦冰是导致运动员疲劳的主要原因,而擦冰疲劳会对运动员的投壶准度产生负面影响[19],由此认为,疲劳可能是导致中国队在比赛晚局及末局比赛中难取得高分的重要因素.因此,在备战中应尝试在不稳定条件下进行抗阻训练,并把握运动员体能训练的“黄金期”,加强有氧基础训练和间歇训练,并注意二者的训练比例[20].

3.5 运动员专项能力提高策略

对本研究纳入比赛的中国女子冰壶队投壶成功率统计显示:胜场平均值为78.5%,一垒83.2%、二垒77.9%、三垒76.9%、四垒75.9%;负场平均值为76.2%,一垒82.3%,二垒76.7%,三垒73.7%,四垒72.2%.投壶成功率与2009年世锦赛中国女队[21](其中胜场平均值为83.5%,一垒86.5%,二垒83.4%,三垒82.7%,四垒82.9%;负场平均值为80.2%,一垒86.3%,二垒81.5%,三垒80.5%,四垒77.6%)和2014年索契冬奥会[18](其中胜场平均值为80.5%,一垒83.8%、二垒79.8%、三垒79.7%、四垒78.6%;负场平均值为81.0%,一垒85.0%、二垒79.8%、三垒79.4%、四垒79.6%)相比均相对较差.此前的研究认为,中国队的投壶成功率呈现逐年下降,且该趋势与近些年队伍人员调整有关[8].经调查表明2018平昌冬奥会后3名女队老将退役,而现今的中国女子冰壶队由一批年轻队员组成,且在近4年的比赛中未形成固定的比赛阵容.鉴于比赛经验对影响比赛表现的重要作用[22],由此认为,北京冬奥周期中中国队表现不佳,且多次出现失3分及以上的现象,或许运动员比赛经验不足、参赛阵容不固定,是导致技战术运用不合理与不稳定,以及投壶成功率偏低的原因之一.

中国女子冰壶队在北京冬奥会中表现呈现出心理能力不高、经验不足、场地适应性较差、团队配合不佳[23]的特点,结合本研究上述特征认为:第一,针对中国女子冰壶队一垒、二垒发挥相对稳定,而三垒、四垒尤其是四垒稳定性较差,建议加强专项身体素质训练与技术能力表现相契合,通过提高精细性基本技术稳定一垒、二垒投壶技术,以及复杂性高难技术提高三垒、四垒投壶技术,并且注重对冰面结晶情况及干涉程度的适应能力的训练.第二,提高投壶时关节协调性、平衡能力、力量素质、躯体本体感觉等[24-25],以增强上下肢的绝对力量和力量耐力,使慢肌纤维的稳定性、平衡与核心力量、柔韧素质与力量素质的均衡发展,帮助运动员提高投壶稳定性[26-28].第三,在米兰冬奥周期的长期备战中,建议固定参赛阵容,尽早确定垒次顺序及整体打法风格,提高专项技术应用能力,将风格、技术能力、团队配合度三者整体化发展,并通过实战与模拟实战训练进行演练,以增加大赛经验,提高团队配合度.

4 小结

以中国女子冰壶队北京冬奥周期与高水平球队之间的比赛为考察对象,通过马尔科夫决策模型求得其在先手与后手情况下,获胜与失利时的得分概率,认为比赛开局和晚局的得分特征,以及末局比赛的先、后手权与胜负结果关系重大,比赛中局呈现出“不稳定性”及“慢热型”的特征;在获胜的情况下,具有高得分能力有限和控分能力较强的特点,而在失利的情况下得分与控分能力均较差.与国外强队相比,中国女子冰壶队呈现出后手局得分能力不弱,先手局“偷分”及防守能力不足的特征.针对北京冬奥周期内参赛成绩不佳的现实,提出的备战策略包括:尽量遵循最优“先后手”模式;重视首局战术策略达成的技术能力培养;加强中局对前段竞技过程的控制;提高晚局控分和末局得分能力;强化专项能力提高投壶成功率,并增加高难技术的训练与实战尝试.