高校体育运动训练现状及提升策略

苟怀杰 庆阳职业技术学院

素质教育背景下,体育运动训练教育得到了更高的重视,高校普遍加强了体育运动训练力度,资源上也适度向其倾斜,但从现状来看很多高校的体育运动训练现状表现不如预期所想,导致教育工作作用难以充分发挥,不能很好地落实素质教育目标。这一现象引起了人们的关注,并对高校提出了提升体育运动训练有效性的要求,且要求具有一定的紧迫性,故如何提升体育运动训练有效性成了高校当下面对的主要问题,对此有必要展开相关研究。

一、体育运动训练的重要意义及内容范围

(一)体育运动训练的重要意义

体育运动训练的重要意义主要体现在三个方面:第一,体育运动训练的本质就是让学生不断进行各种项目的训练活动,通过不断地训练学生身体素质得以提升,如果体育运动训练能够有效展开,那么我国国民身体素质会有质的飞跃,利于国家朝体育强国方向发展,也能提升国民健康水平,一定程度上可以间接降低国家经济支出;第二,体育运动训练是一个持续性的过程,且每次训练基本都会将学生逼至极限,因此体育运动训练非常考验学生的毅力,通过不断地训练能够让学生养成坚毅的性格,这有利于学生未来个人发展,也有利于国家未来发展;第三,体育运动训练的成果可以让学生看到自己身上的变化,这种变化会让学生有成就感、感到喜悦,故通过不断地训练,学生将逐渐喜欢上体育运动,养成终生锻炼意识等。由此可见,体育运动训练意义重大,因此不可忽视,其有效性必须得到提升。

(二)体育运动训练的内容范围

目前,相关领域认为体育运动训练的内容分为可以分为三个部分:第一,训练的基础理论,即表面上来看体育运动训练只需要学生不断重复简单的训练动作来磨炼自身,但事实上这些看似简单的动作中包含了很多理论知识,诸如训练动作的正确形式、训练动作的主要作用等,掌握这些基础理论,就能知道体育运动训练的价值,因此从教学角度出发,当学生掌握了体育运动训练的基础理论,既可知道为何要开展体育运动训练,也能更好地进行自我管理、纠错,有利于提升体育运动训练质量,故基础理论是体育运动训练的重要内容之一;第二,实际训练项目,即体育运动训练需要学生付诸实践,教学过程中学生必须不断重复某个或某组训练动作,而这些动作之间有系统性关系,整体可以视为一个训练项目,该项目就是体育运动训练的核心内容,所有训练活动都是围绕该项目展开的;第三,心理教育,即体育运动训练虽然具有让学生性格变得更加坚毅的功能,但要达成这一目的必然需要经过一个过程,而过程中很多学生就会对训练产生不良心理,在心理作用下可能会选择放弃,这样就无法达成目的,因此为了尽可能避免这种现象发生,也为了更好地达成目的,体育运动训练需要对学生进行心理教育,旨在让学生保持积极向上、努力奋进的健康心理状态,以便他们坚持不懈地进行训练。

二、体育运动训练现状问题

(一)现状调查情况

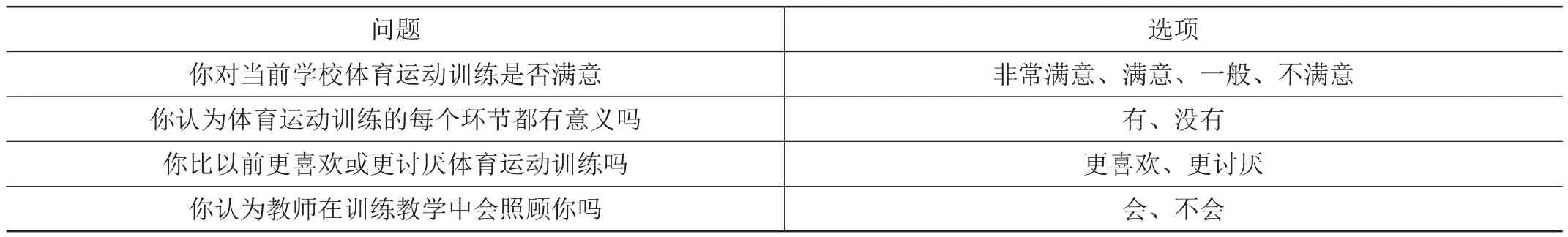

本文为了更好地了解高校体育训练现状及问题,以某高校的200余名学生(为了方便论述,下文将取值200)作为调查对象,采用问卷调查法、访谈法进行了调查,先进行问卷调查,根据调查结果设计访谈问题,再与学生进行访谈获得具体答案。表1是本文调查问卷。

表1 本文调查问卷

通过表1的调查,该校200学生的选择参差不齐,其中有97名学生的综合选择利好,对体育运动训练非常满意或满意,也认为训练每个环节都有意义,这使得他们更喜欢训练,同时在训练中感受到教师在照顾自己,而剩余的103 名学生的选择利坏,故本文从这 103 名学生中随机选择了 A 学生的调查问卷对其进行访谈,即A学生在调查问卷中的选择是一般、没有、更讨厌、不会(顺序参照表1,由上至下),访谈问题与结果如下。

访谈问题一:你为何对当前学校体育运动训练感到一般;学生答:原因有很多,一时间说不上来,但总体给我的感觉不好。

访谈问题二;你具体认为体育运动训练中哪个环节没有意义;学生答:训练前的热身环节等。

访谈问题三:你认为导致你比以前更讨厌体育运动训练的原因是什么;学生答:训练的强度一直在加大,每次都很接近我的极限,我不知道这意欲为何,感觉教师在“折磨”我。

访谈问题四:教师不照顾你的具体表现有哪些;学生答:我的身体素质在班级里很普通,但教师基本都是按照班级里身体素质好的学生来设立训练强度标准的,这对于我而言难以承受,而教师不会因此改变。

在此基础上,本文也对107名学生中的其他学生进行了访谈,得到结果与A学生访谈结果类似,因此结合以往所了解的情报可以做出总结,即该校体育运动训练现状中存在问题,其中主要的问题有训练流程不完整、学生不重视训练前的热身运动、训练标准太过统一。

(二)现状问题

针对现状中得出的三大问题,本文展开了深入研究,了解了问题的具体情况,下文将对此进行论述。

1.训练流程不完整

该校体育运动训练现状中就存在训练流程不完整的现象,即教师在训练教学中直接提出了训练项目,然后就要求学生开始训练,结合上述论述可知教师忽略了训练基础理论教学这个流程环节,因此整体流程并不完整。根据相关资料以及往日经验,训练流程不完整现象在现代非常普及,基本上大部分高校体育教师都会忽略训练基础理论教学环节。这种现象的主要原因是传统体育教育的遗留影响,即现代教师在自身受教育阶段基本都是直接开始训练,通常是一边训练,一边根据教师示范来调整动作,直到自己了解了训练动作要点,能够做出标准动作之后,教师才会停止示范,开始监督学生训练,因此现代教师受传统体育教育影响,对体育运动训练教学有先入为主的认知,会将传统流程代入当下体育运动训练教学工作。而训练流程不完整对于学生而言是有很大影响的,即学生在不了解体育运动训练基础理论的情况下,可能会不理解为何一定要进行高强度训练,学生看不到体育运动训练的价值所在,内心会比较迷茫,而迷茫的感受会放大学生身体上的痛苦,逐渐导致学生不愿意继续训练,甚至会有一定的抵触,因此体育运动训练有效性自然下降,且难以提升。

2.不重视训练前的热身运动

体育运动训练具有一定的强度,因此如果训练者在训练时的身体状态较差,就可能在训练中受伤,而每次受伤都可能给训练者带来一定的心理阴影以及疼痛折磨,十分消磨训练者的毅力,故训练中应当尽可能保持良好的身体状态,降低受伤概率,训练前的热身运动就主要起这一作用。但在高校体育运动训练教学中,很多学生并不重视热身运动,教师对这一点的强调也不够,故现状中学生训练受伤的概率是高于预期的,而学生的心理承受能力以及意志力相对薄弱,故几次受伤之后就会害怕训练,但这反而会导致学生动作不标准,加大再次受伤的概率,同时也很难达到训练效果,故体育运动训练有效性受到不利影响。

3.训练标准过于统一

体育运动训练对于每个学生而言都是一个循序渐进的过程,其强度必须慢慢增加,不能跳跃式增长,但现代高校体育教师在组织学生进行体育训练时,往往会向学生提出一个统一的训练标准(只区分男女,同性别标准统一),这种做法表面上似乎符合公平原则,但事实上却忽略了学生的个体差异,即不同学生的身体素质综合水平有高低之分,同时部分学生可能在上肢力量上更加强大,下肢力量相对薄弱,反之也有学生下肢力量强,上肢力量弱,因此当教师提出统一的训练标准之后,难免会导致部分学生不适应,出现训练负担过大、训练针对性不强的现象,这同样对体育运动训练有效性有一定影响。

三、体育运动训练有效性提升策略

(一)优化训练流程,做好理论教学

要提升体育运动训练有效性,必须对其训练流程进行优化,使流程更加完整,因此高校教师在体育运动训练教学中必须做好基础理论教学,建立完整的训练流程。从这一角度出发,为了做好基础理论教学,建议教师预先做好相关教学规划工作。

过程中,体育运动训练基础理论教学主要在训练项目提出后展开,以某校体育运动训练为例,教师准备组织学生进行深蹲训练,那么在该项目提出之后需要讲解对应理论。理论教学中,教师需要注意一些要点:第一,教师必须讲明训练项目中训练动作的作用,即深蹲训练动作能够锻炼到下肢肌肉群(股四头肌,也就是股直肌、股外侧肌、股内侧肌等)、腰部肌肉群、背部肌肉群,这样学生能知道深蹲对自己的作用,然后教师可以向外延伸,介绍深蹲训练成果对于自身生活等有哪些帮助,过程中可以融合一些学生感兴趣元素,这能提高学生眼中深蹲训练项目的价值,可充分调动学生训练积极性,如假设学生喜欢篮球运动,那么教师可以告诉学生深蹲有利于他们的弹跳、爆发力增长,能很好地提高篮球水平;第二,教师必须讲解训练动作的要点,且如果训练项目中包含多个训练动作,那么还要讲解各个动作之间的联系,以便学生对训练动作有基本的理解。同样以深蹲为例,其虽然是一个简单动作,但也有对应的动作要点,如很多人深蹲时背部与腰部核心不绷紧,这不仅无法发挥深蹲全部训练作用,还会造成肌肉劳损,故教师要告诉学生深度时必须绷紧背部与腰部核心,并且慢慢下蹲。

(二)强调训练前的热身运动

教师不能因为学生不重视热身运动就不强调这一点,所以教师应当在体育运动训练中强调训练前的热身运动,以便提高训练有效性。首先教师需要在基础理论教学阶段就强调热身运动,告诉学生热身运动的意义与作用,其次教师要关注学生的心理,即部分学生可能在指导热身运动意义与作用的情况下,盲目认为自己年轻,身体素质好而不愿意热身,这种现象代表学生存在侥幸、自大心理,教师如果发现这种现象,应当及时进行心理干预,打消学生不良心理,提高他们对热身运动的重视程度,在这一过程中教师可以分享一些自身经历让学学生改观,实现目的后体育运动训练有效性能够得到保障与提升。

教师应当意识到学生个体差异,针对不同学生要采用不同的训练标准。训练标准主要分为两个部分:第一是训练项目的强度,建议教师结合学生定期评价结果,判断学生身体素质综合水平,然后根据实际水平调整训练强度,确保每个学生训练强度合理。例如某案例中教师就是每月对学生进行一次测试,了解学生各方面身体素质情况,然后根据具体情况,每周提升训练量,让学生能够不断训练,确保训练强度标准符合学生实际情况;第二是训练项目类型,同样根据定期评价结果,教师可知学生不同身体素质指标上的强弱情况,而后针对学生强项,提出对应的训练项目,强度可以适当提高,反之针对学生弱项,也要提出对应项目,强度则需要相对放低,由此可提高体育运动训练有效性。例如某教师发现学生的上肢力量很强,但下肢力量不足,因此类似于俯卧撑等侧重于上肢力量的训练强度提升幅度较大,反之深蹲一类的下肢力量训练强度提升幅度较小。

四、结语

综上,高校体育运动训练意义重大,教师应当做好相关教学工作,因此面对当前体育运动训练有效性不足的问题,教师应当针对性地展开改革工作。改革后体育运动训练有效性提升,可以全面提高学生身体素质以及内在素养。