真实世界丹参川芎嗪注射液治疗脑血管疾病人群的临床用药特征研究

熊 双 高 阳 谢雁鸣 孙粼希 杨云云 董国菊 庄 严

(1 中国中医科学院中医临床基础医学研究所,北京,100700;2 中国中医科学院西苑医院,北京,100091;3 中国人民大学统计学院,北京,100872;4 中国人民解放军海军总医院,北京,100048)

丹参川芎嗪注射液是由丹参素和川芎嗪组配而成的复方注射剂,是临床常用的活血化瘀类中药注射剂,具有抗血小板聚集、扩张冠状动脉、降低血液黏度、加速红细胞流速、改善微循环并具有抗心肌缺血和心肌梗死的作用,适用于脑供血不足、脑血栓形成、脑栓塞等闭塞性脑血管疾病及其他缺血性心血管疾病。该药物现已被纳入《中国缺血性中风中成药合理使用指导规范》、第二版《冠心病合理用药指南》及《急性心肌梗死中西医结合诊疗专家共识》[1-3]。药理学研究表明,丹参川芎嗪注射液对脑缺血再灌注损伤具有保护作用,并且能够显著降低脑组织含水量,能够减轻脑组织水肿[4]。

脑梗死及脑血栓是临床上常见的脑血管疾病,二者均以中老年人发病为多。脑梗死以动脉粥样硬化为病理基础,患者常出现半身不遂、神志障碍、口眼歪斜、麻木等症状,具有发病急、易复发、致残率及病死率高的特点[5]。近年来,临床上初发急性脑梗死的发病率逐年上升,有研究显示,脑梗死的发病占全部脑卒中发病的80%,其中25%~75%的患者经治疗后会在未来的2至5年内复发[6]。

为了解真实世界中丹参川芎嗪注射液治疗脑血管疾病的临床用药特征,本研究对全国21家三级甲等医院信息管理系统数据仓库中使用丹参川芎嗪注射液治疗脑血管疾病的住院患者的数据信息进行分析,为药物的临床使用和前瞻性研究提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源 数据来源于中国中医科学院中医临床基础医学研究所建立的大型集成数据仓库(Hosptipal Information System,HIS),本研究共检索到全国21家三级甲等医院共4 400例使用丹参川芎嗪注射液治疗脑血管疾病的住院患者信息,对其基本信息、诊断信息以及临床药物使用情况进行分析。

1.2 数据纳入标准 住院期间使用过丹参川芎嗪注射液的脑血管疾病患者;合并用药在丹参川芎嗪注射液使用期间;全年龄阶段患者。

1.3 数据规范与标准化 参照国际疾病分类标准编码ICD-10对西医诊断名称标准化,参照新世纪第2版《中医内科学》《中医诊断学》对中医诊断信息进行规范化[7]。根据ATC药物化学分类系统对西药药品进行标准化编码,对于中成药,则根据医保目录进行编码。对合并用药的分析均基于标准化后的数据。

1.4 统计学方法 对患者临床合并用药数据,利用Apriori算法建立模型,同时使用Clementine 12.0进行关联分析;对患者一般信息、诊断信息及用药部分特征信息,应用SAS 9.3统计软件进行频数与率的描述性分析。

2 结果

2.1 临床应用特征

2.1.1 一般信息 基于中国中医科学院中医临床基础医学研究所建立的HIS大型集成数据仓库,共检索到全国21家三级甲等医院共4 400例使用丹参川芎嗪注射液并诊断为脑血管疾病的患者,除缺失性别信息的376例外,男2 533例(62.95%),女1 491例(37.05%);平均年龄为67岁;除缺失年龄信息的468例外,以年龄段75~90岁人数最多,共1 358例(34.54%),年龄45~65岁1 265例(32.17%),年龄65~75岁1 013例(25.76%),年龄18~45岁212例(5.39%),90岁以上占比1.83%,18岁以下占比0.31%;住院患者除职业信息缺失的63例外,以不便分类的其他从业人员为主(3 636例,82.64%),其次为农、林、牧、渔、水利业生产人员293例(6.66%)。患者除入院方式信息缺失382例外,门诊入院3 194例(78.94%),急诊入院821例(20.29%);入院病情信息缺失1 099例,除此之外病情一般2 900例(87.85%),病情急危401例(12.15%);除入院科室信息缺失203例外,以神经内科分布最多1 106例(26.35%)、心血管科718例(17.11%)、其他科室424例(10.10%)等;患者住院天数信息缺失17例,以住院8~14 d最为常见,共1 465例(33.42%),15~28 d 1 420例(32.40%)、大于28 d 906例(20.67%);住院费结算医保2 302例(52.32%)、自费1 451例(32.98%)、农合382例(8.68%)等;住院费用分布除信息缺失659例外,均值为25 237.80元,以10 000~20 000元为最多,共1 423例(38.04%)。治疗结局以好转和治愈为主,分别为2 810例(63.86%)、1 324例(30.08%)。

2.1.2 诊断信息 脑血管疾病西医诊断以脑梗死为主(2 501例,占比49.14%),脑梗死后遗症(276例,占比5.42%)、颈动脉硬化(257例,占比5.05%)。

2.2 用药特征

2.2.1 用药信息 丹参川芎嗪注射液的给药途径以静脉点注为主(4 365例,99.20%);药物的单次和单日使用剂量平均值分别为12.49 mL、12.53 mL,二者均以≥10 mL最为多见,分别为3 963例(90.07%)、3 781例(85.93%);用药疗程平均值为11.48 d,除信息缺失的160例外,排在前3位的时间段依次为7~14 d(1 666例,39.29%)、14~28 d(1 180例,27.83%)、3~7 d(795例,18.75%);在年龄与以上信息的相关分析中,单次剂量与单日剂量均以年龄段75~90岁人群≥10 mL最常见,分别为1 235例(28.07%)、1 183例(26.89%);在年龄分层分析中发现,年龄≥45岁患者共3 708例(84.27%),同时,在疗程分层分析中发现各年龄段患者疗程以7~14 d最为多见(1 475例,33.52%)。

2.2.2 联合用药

2.2.2.1 丹参川芎嗪注射液联合中西药名称及类别频数特征 丹参川芎嗪注射液与西药联合用药时,除其他(37 654例,47.35%)外,频数前3位的分别是乙酰水杨酸(2 479例,3.12%)、蛋白水解物(1 733例,2.18%)、阿托伐他汀(1 636例,2.06%)等;除其他(3 337例,27.79%)外,与中药联合用药时频数前3位的是银杏叶口服制剂(780例,6.50%)、化瘀通脉注射液(604例,5.03%)、醒脑静注射液(558例,4.65%)等。从药物类别看,西药前3位的有血液代用品和灌注液(3 190例,5.89%)、口腔疾病治疗药(2 827例,5.22%)、心脏病治疗药(2 726例,5.03%)等;中药前3位则分别是活血化瘀剂(2 976例,32.04%)、清热剂(851例,9.16%)、清热解毒剂(777例,8.36%)等。

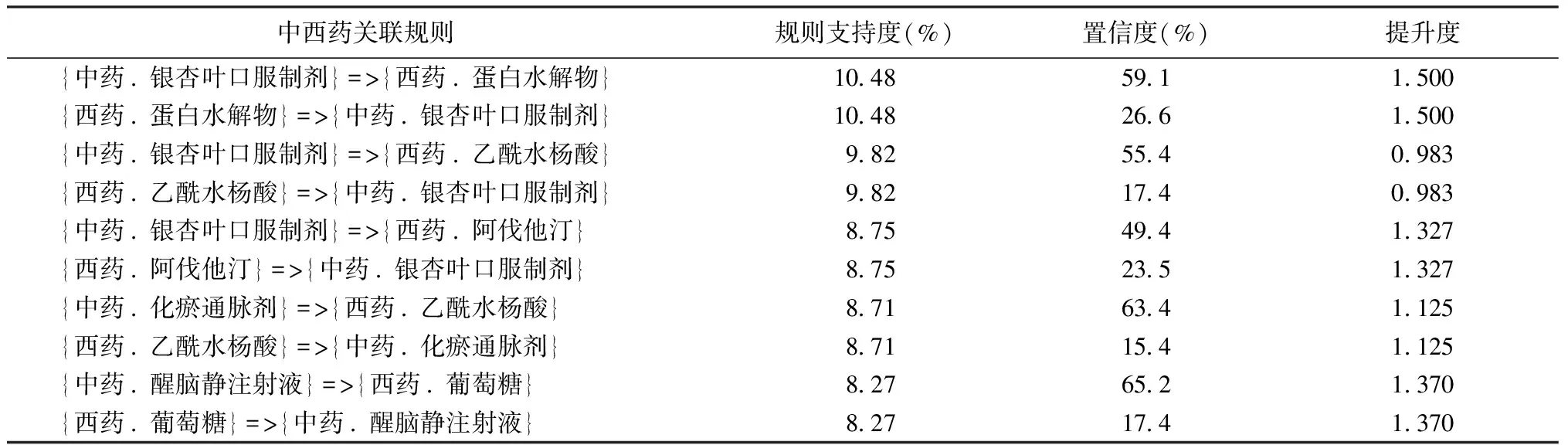

2.2.2.2 丹参川芎嗪注射液联用中西药种类关联规则分析 采用关联规则分析方法分析丹参川芎嗪注射液治疗脑血管疾病与1种中药和1种西药联合使用,最常与银杏叶口服制剂+蛋白水解物联合使用,支持度为10.48%。见表1。在联合1种中药及2种西药时,最常见的组合有左卡尼汀+银杏叶口服制剂+蛋白水解物、阿托伐他汀+银杏叶口服制剂+蛋白水解物,规则支持率分别为6.09%、6.07%。见表2。同时为直观地表现出丹参川芎嗪注射液与多种药物联合运用的情况,使用Clementine 12.0 web对数据进行关联分析,联合使用频率≥9.94%用粗线表示,联合使用频率≤3.38%用虚线表示,二者之间则用细实线表示[8]。见图1。总体而言,西药阿伐他汀、蛋白水解物、氯吡格雷、葡萄糖、乙酰水杨酸;中药银杏叶口服制剂与丹参川芎嗪注射液联合使用较为常见。

表1 1种中药合并1种西药药物种类关联规则分析

表2 1种中药合并2种西药药物种类关联规则分析

图1 合并用药药物名称关联分析

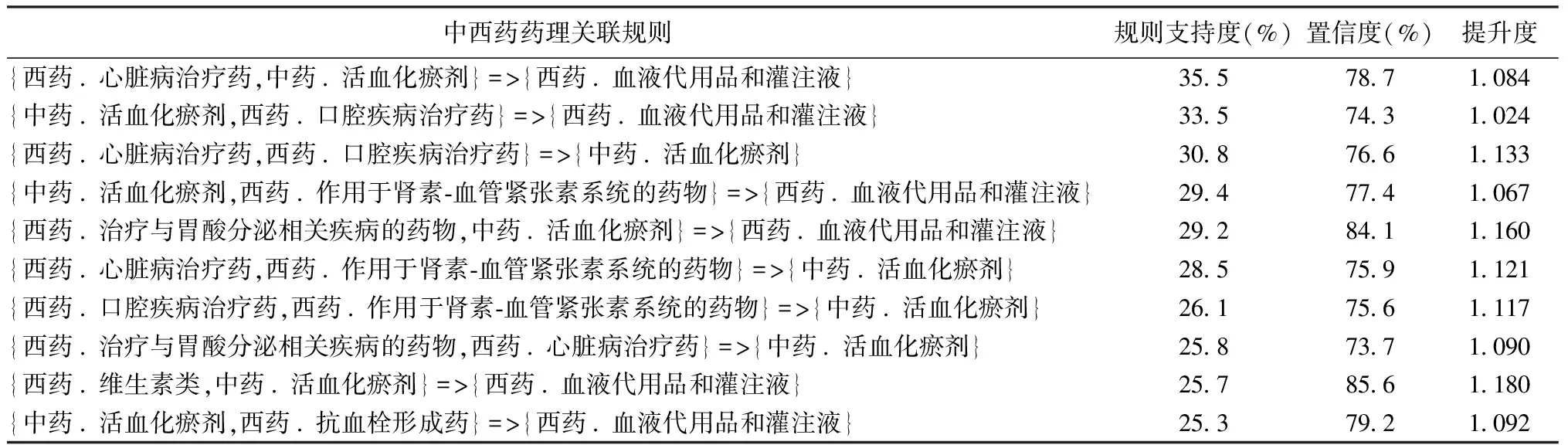

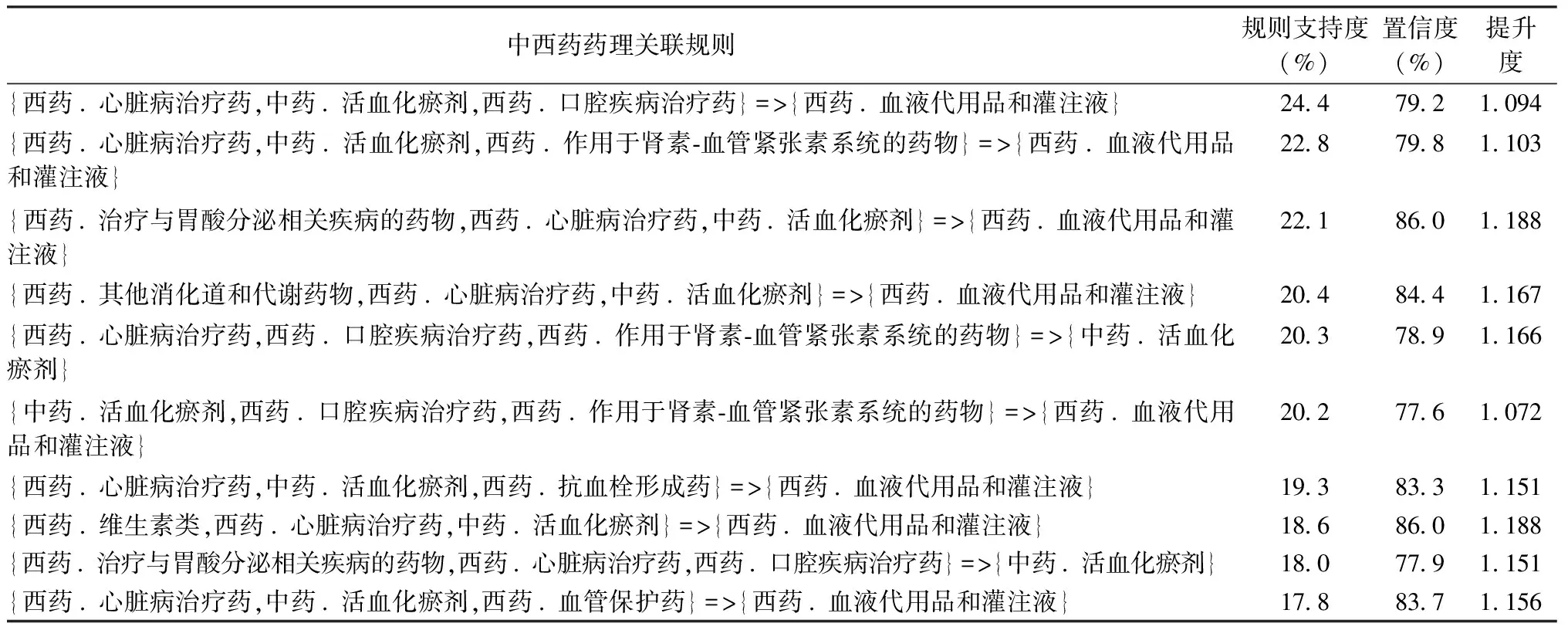

2.2.2.3 丹参川芎嗪注射液联用中西药物药理类别关联规则分析 从中西药药理作用的角度分类,丹参川芎嗪注射液联用1种中药和1种西药类别时,按规则支持度由大到小前3位的组合分别是活血化瘀剂+血液代用品和灌注液、心脏病治疗药+活血化瘀剂、口腔疾病治疗药+活血化瘀剂,规则支持率分别为50.30%、45.18%、45.04%。见表3。在联合1种中药及2种西药类别时,按规则支持度由大到小排在前3位的组合分别是心脏病治疗药+活血化瘀剂+血液代用品和灌注液、活血化瘀剂+口腔疾病治疗药+血液代用品和灌注液、心脏病治疗药+口腔疾病治疗药+活血化瘀剂,规则支持度分别为35.5%、33.5%、30.8%。见表4。在联合1种中药及3种西药类别时,最常见的组合是心脏病治疗药+活血化瘀剂+口腔疾病治疗药+血液代用品和灌注液,规则支持度为24.4%。见表5。为直观地表现出丹参川芎嗪注射液与多种药物联合运用的情况,同样采用Clementine 12.0 web对数据进行关联分析,联合使用频率≥33.1%用粗线表示,联合使用频率≤8.81%以下用虚线表示,二者之间的则用细实线表示[8]。见图2。总体而言,丹参川芎嗪注射液与口腔疾病治疗药、抗血栓形成药、血液代用品和灌注液、心脏病治疗药、作用于肾素-血管紧张素系统的药物、中药活血化瘀剂联合使用较为常见。

表3 1种中药合并1种西药药理类别关联规则分析

表4 1种中药合并2种西药药理类别关联规则分析

表5 1种中药合并3种西药的药物类别

图2 合并用药类别关联分析

3 讨论

3.1 使用丹参川芎嗪注射液的脑血管疾病人群特征 本文基于中国中医科学院中医临床基础医学研究所建立的大型集成数据仓库,对检索到的全国21家三级甲等医院诊断为脑血管疾病并使用丹参川芎嗪注射液治疗的患者4 440例进行了一般信息分析,发现丹参川芎嗪注射液在临床主要用药人群为中老年人,年龄≥45岁3 708例(94.3%);男2 533例(62.95%),女性1 491例(37.05%)。国内一些学者对脑血管疾病的流行病学进行了研究,罗峥等[9]发现脑血管疾病的死亡率与年龄相关,其趋势随年龄的增长而增加,60岁以上的年龄组明显升高,与杨俊峰和梁晓峰[10]、乔良等[11]的研究基本一致。年龄、性别均为脑血管疾病的危险因素,随着年龄的增长,脑血管疾病的发生率持续升高,本研究数据与脑血管疾病的流行病学特征相符。

3.2 丹参川芎嗪注射液临床适应证及使用剂量分析 丹参川芎嗪注射液说明书规定的用法用量为“静脉滴注,用5%~10%葡萄糖注射液或生理盐水250~500 mL稀释,5~10 mL/次”[12]。本研究发现,有3 963例患者(90.07%)在使用丹参川芎嗪注射液时单次剂量>10 mL,说明该药在临床上常超剂量使用。此种情况出现的原因可能是医师使用丹参川芎嗪注射液针对中医的“证”,而非西医的病,即“有是证用是药”,对证而不对病的治疗可能会出现超说明书用量的情况。超剂量使用的具体原因尚需进一步分析讨论,但临床医生须提高警惕,丹参川芎嗪注射液超剂量使用可能会给患者带来风险[13]。

3.3 丹参川芎嗪注射液治疗脑血管疾病常见合并疾病 黎元元等[16]研究发现脑梗死常见合并疾病以高血压、糖尿病、冠心病、高脂血症最为常见,本研究合并使用的西药类别有心脏病治疗药(2 726例,5.03%)、作用于肾素-血管紧张素系统药物(2 294例,4.24%)、钙通道阻断药(1 612例,2.98%)、糖尿病治疗用药(1 516例,2.80%)、血脂调节剂(1 126例,2.08%)等,均提示患者常见合并疾病有冠心病、高血压、糖尿病、高脂血症。除了上述疾病,口腔疾病也是常见并发症之一,本研究脑血管疾病患者以老年人居多,平均年龄67.62岁,老年人口腔黏膜萎缩,唾液中保护因子缺乏,牙龈萎缩,牙缝增大,食物残渣稽留,细菌易于停留繁殖,从而产生龋齿和牙周炎,此二者为老年人牙齿缺失的主要原因,因而,使用丹参川芎嗪注射液治疗的脑血管疾病患者多联合使用诸如灭菌药、维生素等口腔疾病治疗药物。

《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》指出约70%的缺血性脑卒中患者急性期血压升高,约40%的患者存在脑卒中后高血糖,然目前对早期是否应该立即降压、降压目标值、何时开始复用降压药以及降压药物的选择等问题尚缺乏研究证据;同样,降血糖措施以及目标血糖值仅有少数临床随机对照试验也尚无定论,指南分别给出了推荐意见,临床医师需要结合指南诊疗[17]。除血压、血糖等一般处理外,神经保护治疗对脑血管疾病同样重要,针对急性缺血或再灌注后细胞损伤的治疗药物可保护脑细胞,提高脑组织对缺血缺氧的耐受性。常见合并用药如蛋白水解物(1 733例,2.18%)。

3.4 丹参川芎嗪注射液治疗脑血管疾病常见联合用药分析 《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》指出脑血管疾病的特异性治疗即改善脑血管循环的常见措施有溶栓、抗血小板、抗凝、降纤、扩容、扩张血管等[17]。临床研究发现,丹参川芎嗪注射液可明显降低脑缺血患者的血小板聚集率[18]。本研究数据符合指南要求。通过合并用药药物种类关联规则分析发现,丹参川芎嗪注射液常与阿托伐他汀、蛋白水解物、氯吡格雷、乙酰水杨酸等联合使用。

阿托伐他汀是临床常用的一种羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂,通过调控肝细胞内胆固醇的生物合成,有效降低血脂水平;还可以改善小动脉的内皮功能,减轻梗死区的炎症和氧化应激反应,从而预防血管管腔狭窄,增加缺血区血流量;另有研究发现其还可减轻脑梗死导致的组织纤维化反应,保护缺血脑组织进一步恶化[19]。张叶飞和周黎琴[20]、叶植放和程玉珠[21]、李婷等[19]均在研究中发现丹参川芎嗪注射液联合阿托伐他汀治疗急性脑梗死较单用阿托伐他汀效果更佳,提高了调节血脂的能力,改善了脑神经功能和颈动脉硬化,预后更佳。本研究虽无与之相关的结局数据,但结合整体疾病治疗结局(好转2 810例,63.86%和治愈1 324例,30.08%),亦进一步说明丹参川芎嗪注射液与阿托伐他汀联合运用于急性脑梗死的治疗,值得大力地推广。

本研究合并用药中的蛋白水解物主要为脑蛋白水解物,如曲克芦丁脑蛋白水解物。其作用机制主要包括以下3个方面:1)减轻血管内皮细胞损伤,抑制血小板聚集,减少血栓形成;2)减轻毛细血管通透性并提高血管防御能力,降低缓激肽及5-羟色胺对血管的损伤;3)增加血糖及血氧利用率,通过降低兴奋性氨基酸的合成而保护神经功能[22]。杨正宇等[23]在以脑蛋白水解物为对照的基础上,发现丹参川芎嗪注射液联合脑蛋白水解物治疗急性脑梗死能显著改善神经功能缺损症状,促进神经功能的恢复,具有较高的临床应用价值;王德仙等[24]在以丹参川芎嗪注射液为对照的基础上,发现丹参川芎嗪注射液联合曲克芦丁脑蛋白水解物治疗椎基底动脉系统供血不足时疗效显著,明显改善椎基底动脉血流速度;陆维君和郭晨龙[22]、耿国民和任国玉[25]在以丹参注射液和胞二磷胆碱注射液为对照的基础上,发现丹参川芎嗪注射液联合曲克芦丁脑蛋白水解物可提高治疗急性脑梗死患者的临床疗效,减轻患者神经功能缺损程度,提高患者血流动力学稳定性,有利于促进患者康复及提高生命质量。综上所述,均体现了2种药物合用疗效高于单一药物使用,本研究进一步说明丹参川芎嗪注射液联合脑蛋白水解物治疗缺血性脑血管疾病具有较好疗效,值得临床推广应用。

乙酰水杨酸是阿司匹林的组成部分,阿司匹林和氯吡格雷是2种作用机制不同的抗血小板药物,均具有较强的抗血小板聚集作用,且均为脑卒中抗血小板治疗及二级预防的一线药物。2种药物单独应用于心脑血管疾病的治疗虽可取得一定的疗效,但易出现药物抵抗现象,影响治疗效果;2种药物联合应用,可产生协同作用,在相关脑血管疾病治疗(如短暂性脑缺血发作、脑梗死等)中具有重要的意义[26]。目前对于急性脑梗死2种药物联合双抗治疗仍存在争议,临床联合使用过程中要注意胃肠道出血等并发症的预防及药物作用的个体差异。

目前关于丹参川芎嗪注射液与氯吡格雷或阿司匹林联用治疗脑血管疾病的研究尚少,曹汇林[27]、邓玲和唐晓路[28]研究发现,氯吡格雷与丹参川芎嗪注射液联合亚低温治疗急性缺血性脑卒中,可有效提升患者的神经功能。何亚歌[29]、张大为[30]在对丹参川芎嗪注射液联合小剂量阿司匹林治疗急性脑梗死的预后研究中发现,2种药物能够扩张血管,降低血液黏稠度,改善脑血管血液微循环异常,可减轻神经功能缺损程度,提高临床疗效。综上所述,丹参川芎嗪注射液与氯吡格雷或阿司匹林联合运用治疗脑血管疾病,值得借鉴,尚待深入研究。

3.5 丹参川芎嗪注射液与常见脑血管疾病 本研究纳入患者中,常见使用丹参川芎嗪注射液治疗的脑血管疾病有:脑梗死(2 501例,占比49.14%)、脑梗死后遗症(276例,占比5.42%)、颈动脉硬化(257例,占比5.05%)。

李陆峰始终保持高度戒备,在四名护卫簇拥下,巡视各方。由于此地常人不能到,他始终没有看到任何疑点。那些大大小小的花车,驱车的,表演的,一个成年人都没有,全部是孩子。花车上的孩子,有扮天女散花的,有扮牛郎织女天河配的,有扮哪吒闹海的,也有扮孙悟空三调芭蕉扇的。虽说牡丹池案涉及一个孩子,李陆峰对花车上的小孩不敢放松戒备,不过平心而论,那些孩子呆在花车上哪里也去不了,纵然有哪吒、孙猴子的神通,能闹出什么动静来?

脑梗死是指因脑部血液循环障碍,缺血缺氧所致的局限性脑组织的缺血性坏死或软化而出现相应的神经功能缺损[31]。脑梗死的治疗包括维持生命体征和预防治疗并发症,药物治疗主要是溶栓、抗凝、抗血小板聚集和保护神经治疗,其中,溶栓治疗主要用于急性脑梗死。丹参川芎嗪中的丹参素具有抗血小板聚集、改善微循环,增加脑血流量;川芎嗪则可保护血管的内皮细胞,二者共奏活血化瘀之效。金虹艳[32]研究发现使用丹参川芎嗪治疗脑梗死可以同时改善患者的症状及NIHSS评分,对脑梗死的治疗具有良好疗效。王祖峰和郭永梅[33]在对丹参川芎嗪注射液联合常规疗法治疗脑梗死的临床研究发现,丹参川芎嗪注射液有助于修复神经功能,提高患者的日常生活活动能力,改善血液流变状态,疗效优于依达拉奉注射液。

脑梗死发病6个月以后称为脑梗死后遗症期,根据病灶部位的不同,遗留不同程度的认知、情感和肢体功能障碍,目前国内外对于脑梗死后遗症期缺乏标准治疗方案,该阶段的中医药治疗具有独特的优势[31]。脑梗死后遗症在中医归属于中风范畴,由于脑部供血不足,引起神经组织细胞缺血缺氧,对脑部神经功能造成严重损伤。杨雪佳和程毅彬[34]研究发现,与单独西医治疗比较,活血通络的中医治疗可以提高临床疗效,改善患者脑梗死后遗症的症状和神经功能缺损现状。丹参川芎嗪的主要成分能有效改善患者恢复期症状,如头晕头痛、神经麻木、肢体麻木等,在降低复发率的同时,促进患者康复。魏文化等[35]在对丹灯通脑胶囊治疗脑梗死后遗症的临床观察中发现,其可改善缺血病灶的微循环状态,恢复神经细胞血液供应,促进神经功能恢复,其中,丹灯通脑胶囊的主要成分为丹参酮、川芎嗪等。姚萍等[36]研究发现,丹参川芎嗪注射液能明显改善梗死后大脑中动脉的血流动力学指标以及神经功能缺损评分和日常生活能力。

颈动脉粥样硬化是动脉壁对损伤及炎症的一种修复反应,其斑块的不稳定性及硬化部位的狭窄是引起患者卒中的主要原因。研究发现,30%~35%的缺血性脑卒中由颈动脉粥样硬化引起。丹参川芎嗪中的丹参素能促进纤维蛋白溶解,改善血液流变学和脑缺血缺氧;川芎嗪能防止脂质沉积,减慢颈动脉硬化的发展,稳定斑块。孙爱华和金小英[37]研究发现,丹参川芎嗪联合阿托伐他汀有较为明显的调节血脂作用,对患者的颈动脉(Intima-Media Thickness,IMT)与斑块面积、血脂指标等治疗效果均明显优于单独使用阿托伐他汀,该结果与刘彦超[38]的研究一致。

综上所述,将脑梗死后遗症纳入脑梗死范围,则脑梗死占脑血管疾病的一半以上,结合前面疾病治疗结局,好转以上占比93.94%,说明丹参川芎嗪注射液在脑梗死患者的治疗中,临床疗效显著,值得大力地推广使用;动脉粥样硬化为脑血管疾病的危险因素,在颈动脉硬化的治疗中,丹参川芎嗪能明显增强阿托伐他汀的调节血脂作用,建议联合推广使用。

3.6 中西医结合治疗脑血管疾病成为特色 脑血管疾病按性质可分为缺血性脑血管疾病及出血性脑血管疾病两大类,前者为丹参川芎嗪注射液的适应证,后者却是其禁忌证。所谓缺血性脑血管疾病,即患者在较短的时间内脑动脉管腔产生狭窄、闭塞等血液供应障碍的症状,直接导致脑组织细胞产生缺血缺氧性变性、脑软化甚至死亡,主要表现为相应的神经功能受损,也被称为缺血性脑卒中[39]。目前临床上治疗缺血性脑血管疾病仍以西医常规治疗为主,虽能控制病情,但仍有部分患者疗效不佳。近年来,随着中医学在不同领域的普及,使得中西医结合治疗缺血性脑血管疾病逐渐成为新的治疗方向。瞿国英和钱慧[39]、乔可明[40]、胡会平[41]均在探索中西医结合治疗缺血性脑血管疾病的研究中发现,中西医结合治疗能获得比常规西医治疗更理想的效果,提高了患者的康复质量,减少了不良反应的发生。

脑梗死及脑梗死后遗症归属中医学“中风”范畴,其病位为脑髓血脉,总结归纳病机为虚、火、风、痰、气、血六端,其中血瘀证贯穿于中风病的始终,其在缺血性中风病治疗中尤为重要[4]。动脉粥样硬化是脂质沉积于动脉壁形成局部斑块的过程,颈动脉粥样硬化是动脉硬化的常见病变之一,是动脉粥样硬化斑块最多累及的部位,颈动脉粥样硬化斑块破裂是引发缺血性脑血管病的重要因素之一[42]。中医学没有颈动脉硬化的相关病名记载,临床根据其出现的头晕、头痛、失眠健忘、思维迟钝、肢体麻木等症状,常属于“眩晕”“头痛”“痴呆”“中风”等范畴,另有学者认为属“脉痹”。其病机有本虚标实之分,本虚多为气虚、阴虚,标实则以血瘀、痰浊、寒凝、气滞多见,而“血瘀”之病机则贯穿于颈动脉粥样硬化发病的整个过程[43]。

综上所述,使用丹参川芎嗪注射液治疗脑血管疾病患者,活血化瘀为基本治疗原则。从丹参川芎嗪注射液组成角度来看,丹参性苦,微寒,归心、心包、肝经,其作用为活血祛瘀、调经止痛、除烦安神、凉血消痈,擅治各类瘀血阻滞证,除此之外,对疮痈肿痛、心神不宁证也有较好的治疗效果[44]。盐酸川芎嗪化学结构类似中药川芎有效成分川芎嗪,川芎性辛温,丹参性苦微寒,二者寒温并用,相辅相成,共奏活血化瘀之效[4]。

结合《中国脑梗死中西医结合诊治指南(2017)》推荐,活血通络、活血化瘀常用中药制剂有:丹参类制剂、红花类制剂、银杏叶类制剂、三七类制剂、水蛭类制剂等。其中银杏叶口服制剂有扩血管、增加血流量、降血脂等作用,国外临床上大量使用银杏叶制剂改善脑循环及周围血管循环障碍,在治疗脑动脉硬化症、高血压性脑循环不良症等方面均有显著的疗效[45]。魏广兴和梁权兴[46]将73例脑动脉硬化症患者分为观察组和对照组,单独使用银杏叶制剂21周后,观察组总有效率为92%,而对照组总有效率仅72%。本研究数据符合指南要求,因银杏叶口服制剂不良反应少,安全性较高,故合并用药最为广泛。

结合合并用药数据来看,使用丹参川芎嗪注射液的脑血管疾病患者常见的西药联合用药排在前3位的分别是乙酰水杨酸(2 479例,3.12%)、蛋白水解物(1 733例,2.18%)、阿托伐他汀(1 636例,2.06%);常见的中药联合用药排列前3位的是银杏叶口服制剂(780例,6.50%)、化瘀通脉注射液(604例,5.03%)、醒脑静注射液(558例,4.65%)。在关联分析合并用药数据中,丹参川芎嗪注射液联合1种中药、1种西药的支持度(10.48%)高于联合1种中药、2种西药组合的支持度(6.09%),而在联合药物类别分析中,丹参川芎嗪注射液合并1种中药类别、1种西药类别组合的支持度最高,达50%以上,随着联合西药类别的增加,支持度也逐渐下降,直至联合1种中药、3种西药类别组合支持度降至24.4%。说明随着脑血管疾病发病率的升高,单纯西医标准化治疗方案已不能满足临床需求[15]。相对西医,中医具有治疗起效慢,但持续效果久、不良反应少的特点,同样能够改善患者的症状达到根治的效果[47]。中西医结合治疗脑血管疾病是取二者之长,相互补充,提高临床疗效。如抗栓治疗应用阿司匹林或氯吡格雷常有药物抵抗或不能耐受的情况,中药治疗可以补充其不足;西医改善脑循环的药物有限,而中药大部分活血化瘀药物均具有改善脑循环的作用[48]。综上所述,中西医结合治疗脑血管疾病作用显著,值得临床推广应用。

4 小结与不足

综上所述,基于医院信息系统数据库中使用丹参川芎嗪注射液治疗脑血管疾病的住院患者的数据信息分析,丹参川芎嗪注射液适用人群以中老年人为主,对脑血管疾病患者疗效显著,临床上常与活血化瘀剂、血液代用品和灌注液、心脏病治疗药、口腔疾病治疗药等联合使用。丹参川芎嗪注射液在临床使用剂量及适应证方面与药品说明书有不同,本研究结果为进一步完善药品说明书提供依据,也为丹参川芎嗪注射液的临床使用提供安全性指导。本研究属于真实世界的回顾性研究,数据来源于全国21家三级甲等医院信息系统数据,分布于不同地区及不同时间,不可避免存在错误、缺失等问题,且本研究所涉及结局评价来源于临床医生对患者出院时状态的主观判断,存在一定的局限性。本研究结果仅为丹参川芎嗪注射液的临床应用提供参考,仍有待前瞻性研究进一步验证。