磁共振血管成像诊断烟雾病的应用价值分析

杨圆玲

(柳州市工人医院影像科 广西 柳州 545000)

烟雾病(moyamoya disease,MMD)属于一种慢性闭塞性脑血管病,病因尚不明确,以两侧颈内动脉末端及Willis环自发性进展性梗死为主要特征,临床表现包括脑梗死、蛛网膜下腔出血等,此外也有患者伴有短暂性脑缺血发作等症状,对患者生存及生活质量都会造成严重不良影响[1-4]。MMD属于进展性疾病,在临床中越早诊断于病情治疗及预后改善便越为有利。MMD可分为成人型与幼儿型,但由于早期无特异性症状导致易被医生忽视或未得到患者重视,从而错过最佳治疗时机。MMD高发年龄段包括10岁以下儿童及年龄介于30~40岁的成人,有研究[5]称不同年龄段在临床表现上具有一定差异性,其中10岁以下儿童发病常见临床表现以脑缺血较为多见,而成人患者则以颅内出血较为多见,但关于这一说法尚未有明确定论。由此以临床表现诊断烟雾病可靠性不高,需加强对该病医学诊断研究。针对关于MMD诊断,目前,以DSA诊断为金标准,但由于其具有创伤性且存在禁忌证,因此在临床中受到诸多限制。随着医学科技发展,MAR在临床应用中具有无辐射、无创伤、且无对比剂反应等优势[6-7]。由此,本研究选取柳州市工人医院2018年8月—2021年8月收治的MMD患者60例参与对比研究,对MRA与TCD诊断在MMD诊断中的应用效果进行对比,资料及情况报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取柳州市工人医院2018年8月—2021年8月收治的MMD患者60例,其中男性患者31例,女性患者29例,年龄在23~65岁之间,平均年龄(45.38±5.71) 岁。临床表现:急性脑卒中:原发性脑室出血:脑梗死:脑出血:短暂性脑出血=12:11:11:14:12。

纳入标准:临床资料完整者;患者对本次研究完全知情。排除标准:MRA、TDC及DSA检查禁忌证。

1.2 诊断标准

MMD诊断标准:参考法国烟雾血管病临床实践指南[8]对MMD进行诊断:患者伴有脑缺血、脑出血主要临床症状,或伴有活动障碍、语言障碍、头晕头痛等症状;DSA诊断双侧颈内动脉终末端(internal carotid artery,ICA)、大脑前动脉(anterior cerebral artery,ACA)起始段、大脑中动脉(middle cerebral artery,MCA)起始段狭窄或闭塞;DSA确诊闭塞动脉周围可见烟雾血管、侧支血管。

1.3 方法

MRA诊断:仪器型号:德国Siemens Magnetom Skyra 3.0T超导MRI;对患者进行水平及斜位扫描,分别行常规横断扫描、矢状扫描,层厚×层距:6.5 mm×1.5 mm,血管成像采取三维时间飞跃法磁共振血管成像(3D-time of flight magnetic resonance angiography,3D-TOF MRA),相关参数设置:扫描时间为5.44~9.58 min,扫描矩阵512×256,翻转角度为25°。

结合临床需求引入预饱和技术,MRA图像重建通过最大强度投影法获取。

TCD检查:仪器型号:德国EME公司3D-TCD诊断仪,参数设置:探头频率为2 MHz,探查患者颅内外动脉,并记录相关参数包括动脉血流速度、血流频谱形态及血管杂音等。

DSA检查:仪器采用美国GE公司Advan-tax LCV Plus血管造影系统,参数:摄影速度:3帧/s,总时间11 s,以Seldinger法经股动脉穿刺插管,以5~7 mL/s的速率注射非离子造影剂性双侧颈内动脉及一侧椎动脉造影,造影剂总量10 mL/次,摄片包含:①静脉期;②实质期;③动脉期。

1.4 图像质量控制

图像处理由科室具有5年经验主治医生采用盲法读片,对患者MRA成像质量采取4级评分法,图像质量根据有无运动及金属伪影由低到高为0~4分,0分表示受较严重伪影阴性导致血管影像无法评价,4分则表示无伪影,≥2分则视为满足评估要求。

1.5 观察指标

①MRA与TCD诊断血管狭窄检查情况对比:以DSA诊断结果为金标准,血管狭窄程度分为正常、轻度狭窄(管腔狭窄<50%)、中度狭窄(管腔狭窄50%~<75%)、重度狭窄(管腔狭窄≥75%),闭塞(管腔狭窄度为100%),狭窄度=(1-Dx/D),D为管腔内径,Dx为最狭窄处内径,表格统计将轻度狭窄与重度狭窄归为狭窄;②MRA检查表现;③DSA检查表现;④TCD检查表现;⑤MRA图像质量评分。

1.6 统计学方法

使用SPSS 20.0统计软件对数据进行分析,计量资料以()表示,行t检验;计数资料以频数(n)、百分比(%)表示,行χ2检验,P<0.05则差异有统计学意义。

2 结果

2.1 MRA与TCD诊断血管狭窄符合率

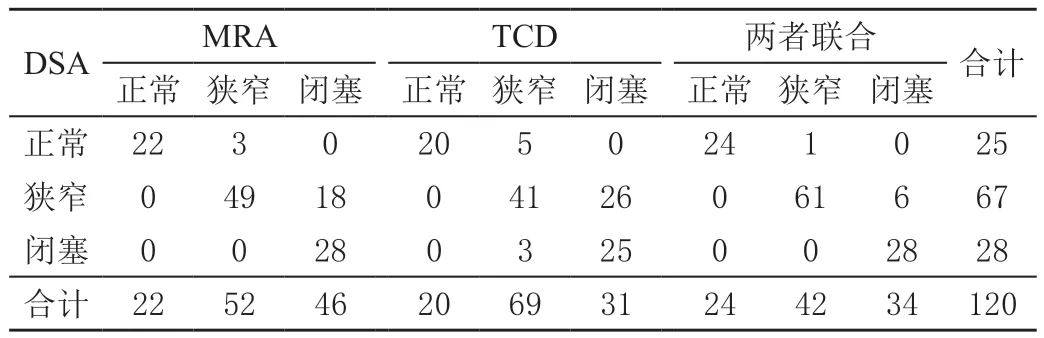

如表1所示,60例患者120侧血管中,DSA诊断显示正常25侧,狭窄67侧,闭塞28侧,应用MRA检出正常22侧(88.00%),狭窄49侧(73.13%)、闭塞28侧(100.00%),狭窄检出率为TCD检出正常20侧(80.00%)、狭窄41侧(61.19%)、闭塞25侧(89.29%),两者联合诊断检出正常24侧(96.00%)、狭窄61侧(91.04%)、闭塞28侧(100.00%)。

表1 MRA、TCD及两者联合诊断血管狭窄结果

2.2 MRA检查表现

60例患者经MRA检查表现为:MRI上T1长T2的异常信号,均在脑底动脉环周围可见不规则烟雾血管影,烟雾血管影特征为纤细、团块、迂曲显影,60例患者中均存在不同程度的中动脉、大脑前动脉主干狭窄闭塞,3 例患者烟雾血管影较少,且含有12例患者可见受累脑动脉节段性血流信号处发生缺失的血管跳跃征。5例患者可见基底动脉狭窄且枕区内可见紊乱增粗血管进入,2 例患者动脉期呈现出颅底异常血管网,MRA图像质量评分为(3.43±0.65)分。

2.3 TCD检查表现

60例患者TCD检查表现患侧大脑前、中动脉起始部血流异常升高,并伴有声谱及频谱形态改变,3例患者双侧颈内动脉颅外血流信号不连续、颈外动脉血流异常升高,5例患者狭窄侧可见大脑中动脉血流速度极度减低、血流信号减弱,2例患者频谱收缩期出现湍流频谱、6例患者收缩期出现涡流频谱。

2.4 DSA检查表现

60例患者中5例患者造影表现可见左侧颈内动脉重度狭窄,大脑前、中动脉未见显影,动脉轻度狭窄患者可脑膜中动脉轻度扩张,并有6例患者大脑前动脉可见少许密度浅淡烟雾状血管显影。

3 讨论

MMD最初由日本于1966年发现,该病特征为脑底动脉狭窄及脑底异常血管网形成,存在单侧或双侧颈内动脉狭窄或闭塞的病理改变,随病情进展导致大脑血流长期处于低灌流状态继而导致长期缺血引起脑萎缩、梗死等生理性改变[10]。其在早期被认为是先天性畸形。但随着医学进展发现后天多病因影响作用造成MMD的说法也被越来越多的学者认可,如部分患者在颅内放疗后,或受放射线损伤诱发MMD[11]。烟雾病常见诊断方法包括CT扫描、TCD、MRI及DSA诊断,CT扫描目前是颅脑疾病筛查的首选,可较好显示脑梗死或脑出血灶,而MRI相对CT及TCD,其在脑梗死及脑缺血乃至异常血管诊断上更为敏感。

MRA是建立在血管内血管流动所产生的MR信号,通过相关技术如时间飞跃法及黑白技术等获得可观察血管内径、走向及血流速度的血流图像。相对于DSA检查,其最明显的特点为无创伤性。TCD同样属于无创伤性检查,并且价格相对低廉[12]。但其在结果判读过程中受患者个体差异性及检查者经验等相关因素影响,其诊断符合率会有所降低。从本研究结果看,MRA血管闭塞诊断与DSA诊断结果符合率为100.00%,狭窄诊断符合率相对较低为73.13%,其原因或是MRA不能较好地对基底节区穿支血流进行明确显示,在小动脉方面诊断较为困难,而MMD早期颅底异常血管网较小。然而MRA诊断仍然有其不可替代之处,如其在脑梗死、脑缺血及异常血管诊断上具有较高的敏感性,并且在血管成像软件的配合下可多参数成像,从图像质量评分来看,MRA图像质量评分为(3.43±0.65)分,通过血管成像软件可实现多方位多层面成像。再者,其可在无需造影剂注射的情况下对境内外动脉等血管的狭窄及闭塞情况进行清晰显示,而TCD则是依据血管血流速度、频谱等参数对血管狭窄程度进行评估,由此当一侧血管发生轻度狭窄而与其相连或对侧血管血流速度受其影响时,误诊风险相对较高。而MRA则可较为直观地显示血管狭窄程度。同时,在临床实践中,存在部分患者对造影剂过敏或有相关禁忌患者在疾病诊断上无法应用诊断准确性较高的检查方法,MRA的应用则可较好地弥补这一点。而对比MMD、TCD结果及表现来看,TCD检中MMD患者多伴有TCD频谱形态改变,且频谱内部分布层次紊乱,部分患者伴有双侧颈内动颅外血流速度极度减低,收缩缝高尖,具有一定特异性。MRA诊断则可较为清晰地显示颅底异常血管柱等MMD血管特征,为MMD诊断提供有效依据,但由于其检查过程中存在夸大血管狭窄程度致血流信号丢失情况,对MMD早期诊断或存有不足。因此在MMD诊断中,可利用TCD联合MRA对MMD进行筛查,以DSA进行确诊。