集束化护理模式在冠心病心力衰竭护理中的应用价值分析

赖萍萍 余莉萍

(福建省第三人民医院,福建 福州 350000)

冠心病是一种由冠状动脉粥样硬化所引起的心功能疾病,该病患者在病情发展期间可出现较为明显的心悸、胸痛胸闷、呼吸困难等症状表现,若未能及时给予患者有效的病情控制干预,则易引发心力衰竭等严重并发症,由此可对患者的健康水平造成严重威胁[1]。近年来,随着现代医学的不断发展,冠心病患者在发病后多可得到较为有效的对症治疗干预,进而使该病的危险程度及致死率均显著降低,但在疾病治疗周期及病情复发情况影响下,多数患者在治疗期间的生活质量易受到较大影响,进而导致其疾病治疗依从性及护理质量亦明显下降[2-3]。针对上述情况,于冠心病患者的疾病干预基础上同步开展有效的针对性护理干预是十分必要的。本文主要分析了集束化护理模式在冠心病心力衰竭护理中的应用效果,现报道如下。

1 资料及方法

1.1 一般资料

随机抽取70例于本院接受治疗的冠心病心力衰竭患者列为研究对象,全部患者的研究纳入时间范围为2020年11月至2021年11月,然后应用随机数字表分组法为患者开展平均分组,组别包括对照组(35例)和观察组(35例)。

纳入标准:(1)病情经临床综合诊断确诊为冠心病心力衰竭;(2)均已签署研究知情同意书;(3)具有基本认知功能及完整临床资料。

排除标准:(1)合并患有精神障碍或认知功能障碍疾病;(2)合并其他重症疾病或恶性肿瘤;(3)无法主动配合开展研究内容。

1.2 方法

1.2.1 对照组 给予常规护理干预,具体护理内容包括基础健康宣教、用药指导、病情观察、环境护理等。

1.2.2 观察组 给予集束化护理干预,具体护理内容如下。

(1)成立集束化护理干预小组:选择临床护理经验丰富的护理人员加入护理小组,并由护士长担任小组组长;待确定小组成员构成后,即可于小组内开展疾病相关临床护理教学及培训,以有效提升护理人员的临床护理技能。之后,小组成员应采用组间讨论方式对患者的临床护理重点及方式进行相应探讨,并制定集束化护理干预计划,之后依据护理计划内容为患者开展临床护理干预。

(2)集束化护理内容:①体位护理:为确保患者可维持良好的呼吸状态,护理人员需于患者卧床休养期间协助其将卧床体位调整为半卧位姿势,同时适当调节床头高度,以有效提升患者卧床期间的机体舒适度。②心理护理:护理人员应依据患者的疾病认知水平及心理状态为其开展针对性心理疏导,并于干预期间告知患者不良情绪对其自身病情可能产生的负面影响,同时帮助其掌握有效的情绪宣泄方法,以此明显改善患者的不良心理状态。③饮食护理:护理人员应依据患者的病情现状及饮食习惯为其制定个性化饮食护理方案,同时鼓励患者适当增加高维生素类食物及优质蛋白摄入量,饮食内容则应以易消化类食物为主,少食多餐,以此有效改善患者的机体营养状态。④康复护理:护理人员应于患者病情趋于稳定后,依据患者的运动耐受能力指导其开展适量室内步行练习,之后依据患者的练习效果适当调整运动总量;运动开展期间若发现患者存在呼吸困难、胸痛等不良表现则应立即终止运动,并给予患者相应的对症处理。待患者的室内训练效果较为满意后,则可鼓励其开展适量室外运动,以帮助患者加快预后康复速度。

1.3 观察指标

(1)心功能对比:观察患者接受护理干预后的心功能指标改善情况。

(2)生活质量对比:应用明尼苏达心力衰竭生活质量调查表(MLWHFQ)对患者的生活质量水平展开相应评价,采用5级评分法,量表评分与生活质量水平成正比。

1.4 统计学分析

应用Epi Data 3.1软件进行数据录入,采用SPSS21.0软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差表示,比较采用t检验;计数资料以例数、百分比表示,比较采用卡方检验;P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

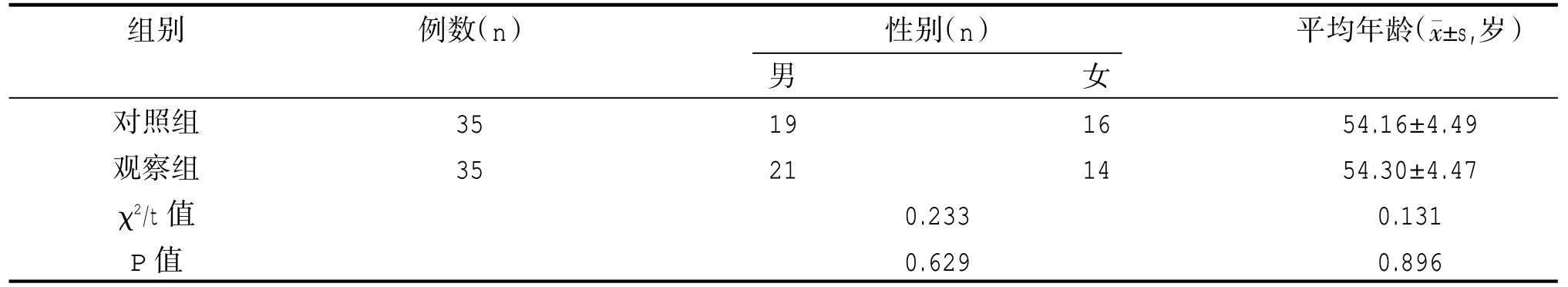

2.1 两组的一般资料对比

两组的各项一般资料结果数据组间对比结果均显示差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料对比

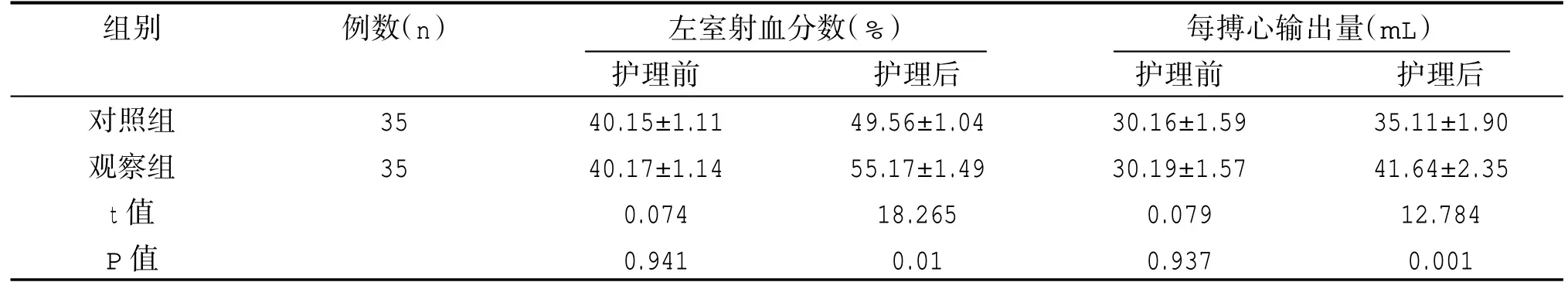

2.2 两组护理后的心功能改善情况对比

护理后,与护理前相比,两组的各项心功能指标数值均有所提升,且与对照组相比,观察组的左室射血分数及每搏心输出量指标数值均相对较高,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组护理后的心功能改善情况对比(±s)

表2 两组护理后的心功能改善情况对比(±s)

组别对照组观察组t值P值例数(n)35 35护理前40.15±1.11 40.17±1.14 0.074 0.941护理后49.56±1.04 55.17±1.49 18.265 0.01护理前30.16±1.59 30.19±1.57 0.079 0.937护理后35.11±1.90 41.64±2.35 12.784 0.001左室射血分数(%) 每搏心输出量(mL)

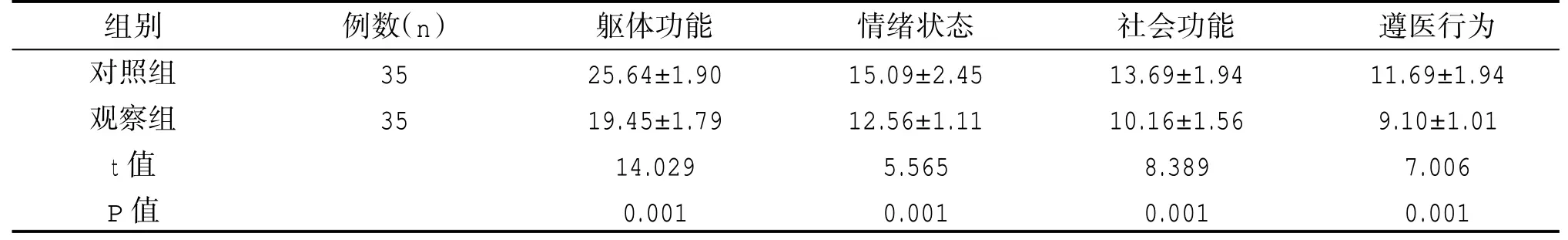

2.3 两组护理后的生活质量水平对比

护理后,与对照组相比,观察组的各项生活质量评价项目评分均相对更低,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组护理后的生活质量水平对比(±s,分)

表3 两组护理后的生活质量水平对比(±s,分)

组别对照组观察组t值P值例数(n)35 35躯体功能25.64±1.90 19.45±1.79 14.029 0.001情绪状态15.09±2.45 12.56±1.11 5.565 0.001社会功能13.69±1.94 10.16±1.56 8.389 0.001遵医行为11.69±1.94 9.10±1.01 7.006 0.001

3 讨论

近年来,随着现代社会生活节奏及生活方式的不断改变,冠心病患者的临床发病率亦呈现逐年递增趋势,该病作为一种由动脉粥样硬化所引发的心功能疾病,较易并发心力衰竭等并发症表现,进而可对机体健康水平造成严重威胁[4-5]。多数冠心病心力衰竭患者在接受临床对症治疗后虽可得到较为理想的病情控制效果,但在该病患者的疾病认知水平影响下,其在治疗干预期间较易出现不同程度的治疗依从性降低、中断治疗等情况,从而可对患者的整体疗效及预后康复质量均带来一定的不良影响;因此,于治疗基础上,为患者同步开展有效的临床护理干预是十分必要的[6-7]。集束化护理是一种以循证理论为基础的护理干预措施,该护理方法在实施过程中可有效规范各项护理流程,提升护理工作针对性及细致程度,而通过将上述护理方法应用于冠心病心力衰竭护理中,则可有效提升患者的自我护理意识,改善不良心理状态及护理干预质量,由此可明显加快患者的病情康复速度,提高生活质量水平及护理满意度[8-9]。

为进一步验证上述护理方法的临床应用价值,本文于研究开展期间为观察组患者于护理过程中开展了集束化护理干预,进而发现,护理后,观察组的各项心功能评价项目指标数值及生活质量评分均明显优于对照组;从而说明,集束化护理应用于冠心病心力衰竭护理干预之中可明显改善机体心功能,提升生活质量水平及护理干预质量。上述研究结果与刘洋[10]的相关研究中的结果数据较为相似,由此进一步证明了集束化护理模式在冠心病心力衰竭护理中的应用价值。

总而言之,为冠心病心力衰竭患者于护理期间开展集束化护理干预的效果较为理想,可有效恢复机体心功能,改善患者的生活质量水平,具有一定的临床推广价值。