二次喷油策略对汽油机细小颗粒物排放的影响

0 前言

2021年,我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,全国机动车保有量达3.95亿辆,保有量的快速增长带来了巨大的环境压力。生态环境部发布的《中国移动源环境管理年报(2021年)》数据显示

,2020年全国机动车颗粒物(PM)排放量达6.8万吨,汽车是污染物排放总量的主要贡献者,其排放的PM超过总量90%。机动车已成造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因。

经济全球化和“一带一路”战略为中国教育国际化提供了千载难逢的机遇。为了与“一带一路”国家人民的发展和人才需求相对接,近年来,很多高职院校纷纷开展了国际合作办学项目,既“走出去”,也“请进来”,为高职院校综合实力的提升和人才规格提高提供了良好的途径。但是,由于高职院校合作办学起步较晚,办学过程中面临的问题较多,影响了国际合作办学的深入开展。本文从高职院校合作办学过程中学生跨文化交际能力培养所面临的问题着手,探索提高学生跨文化交际能力的方法,以促进高职院校国际合作办学更好地向前发展。

此前研究对柴油车颗粒物数量排放的关注更多,但随着汽油机小型化增压直喷技术的使用不可避免的引起较高的碳烟排放

。目前的国六排放标准,只对23nm-2.5μm之间粒径颗粒物进行管控

,但汽油机排气中颗粒物以核态为主,粒径典型分布范围3-30nm

,23nm以下粒径颗粒物数量占总数量30%-40%

,且较小的颗粒可能比较大的颗粒对人体健康的危害更大,因为它们在呼吸系统中的沉积效率更高,可以转移到如大脑的其他区域

。因而在过去的几年里,23nm以下粒子的排放已经引起了人们的广泛关注,正在讨论将颗粒物数量测量的范围由现在的23 nm以上扩展到10nm 以上

。

喷油技术与后处理技术是目前公认影响碳烟排放水平的关键因素,其中二次喷油策略会减少直喷增压汽油机的碳烟排放

。本文在发动机台架上开展汽油机细小颗粒物数量排放的研究,使用AVL公司最新生产的XAPP颗粒计数器,该设备可同时对PN10(10 nm 以上颗粒物数量)和PN23(23 nm以上颗粒物数量)进行测量, 探究二次喷油策略对汽油机PN10和PN23影响规律。

1 试验设计

1.1 试验方法

试验选取发动机多个常用工况,通过INCA标定软件实现对发动机第一次喷油时刻(SOI)、第二次喷油结束时刻(EOI)、第二次喷油量所占比例(MFOSI)等参数进行调节,同时测量PN10和PN23排放水平,探究二次喷油策略对汽油机PN10和PN23影响规律。

采样技术。采样是进行食品微生物检测工作的前提,只有对采样阶段进行严格控制,才能保证样品符合检测标准。一般情况下,食品取样分为大中小三种类型,对于小样,是食品检测中的主要样品类型。一般情况下是先取大样,然后分成中样,最后选取小样进行测试。为了保证样品微生物检测的准确性,在取样过程中必须保证环境的无菌,同时采样的物品也需进行杀菌处理,保证样品无菌污染。另外,对于不同的食品,状态不同,在进行取样前需要针对性进行前期处理工作,然后选择最具代表的部分进行取样测试[2]。

智能楼宇平台主要实现以下功能和目标:①通过子系统之间的互联互通实现系统和设备联动;②通过数据的集中存储和管理,实现智能楼宇的数据共享;③通过大数据的分析与处理,实现各种运行场景的即时有效控制;④为楼宇第三方应用服务的接入提供平台支撑。

1.2 发动机和油品

本次试验台架主要由增压直喷汽油机、测功机、水温控制系统、颗粒物测量系统组成。本次试验采用了一套可以同时测量PN10和PN23的颗粒计数器,该设备集成了采样系统和两套凝结核粒子计数器(condensation particle counters,CPC),设备原理图见图1。

1.3 试验设备

以一台2021年生产的符合国六b阶段法规的双VVT涡轮增压直喷汽油发动机为试验对象。该发动机排量2.0L,最大功率85kW,后处理系统使用三元催化器和颗粒捕集器,试验前,以对发动机进行充分磨合和性能核对,满足颗粒物排放研究。试验用油为满足国六标准的无乙醇92汽油。

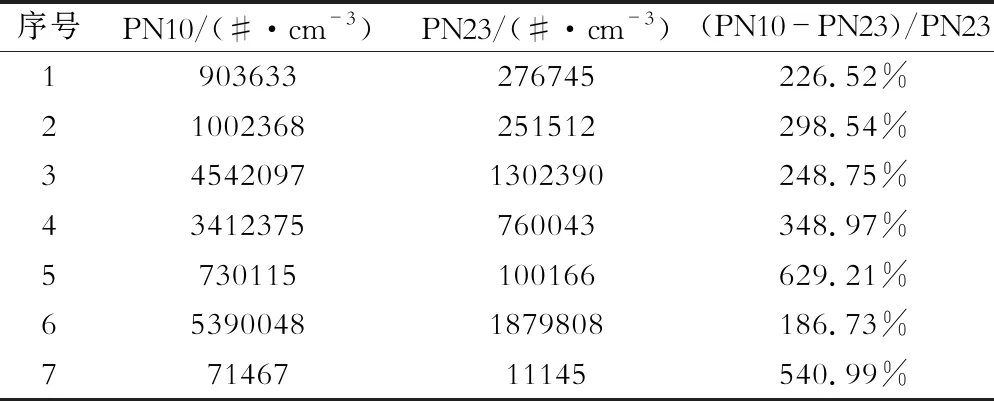

表2为常用工况下PN10和PN23以及两者间百分比差距。

2 试验结果与分析

合理选取两次喷油中各参数,改变缸内混合气的燃烧过程,可以使碳烟排放得到改善,其中两次喷油策略中较为重要的控制参数为第一次喷油开始时刻,第二次喷油结束时刻和二喷喷油比例。

与原PN23系统相比,新系统除了通过加热蒸发管(ET)去除可挥发性颗粒,还在挥发性颗粒去除器(VPR)中增加了一个催化去除器(Catalytic Stripper),用于与尾气中碳氢化合物发生氧化反应并存储硫化物,大大降低其对颗粒数量测试的影响。与此同时该套系统包含两套CPC,且针对PN10的CPC进行了升级,使其对 PN10的计数效率大于50%,该套系统既满足现行国六法规的测量PN23的颗粒物排放同时又满足未来法规开发需求。

图2为两次喷油策略中第一次喷油开始时刻对冷机运行工况PN10和PN23的影响。试验中,第一次喷油开始时刻从上止点前310°CA时刻开始,以10°CA步长推迟进行测试,并保证第一次喷油量不变。由图可知,在上止点前310°CA时刻喷油,PN10和PN23较高,这是因为喷油器一般在活塞上方缸盖上,当活塞移动到上止点附近时距离缸盖较近,此时喷油器喷出的油撞击活塞顶部,产生大量油膜,大量油膜挥发较慢,在点火前无法完全挥发,在局部形成较浓混合气,进而生成大量的碳烟,从图中可知这一现象对PN10影响较PN23更为明显。而在上止点前260°CA时刻喷油,因第一次喷油开始时刻推迟,喷油时活塞顶部距离喷油器相比之前变远,喷油器喷出的油撞击活塞顶部产生的油膜相对减少,点火前油膜大部分挥发完全,生成的PN10和PN23都明显呈下降趋势。但喷油时刻推迟并不是越靠后越好,当喷油时刻持续推迟,虽然喷油器喷出的油撞击活塞顶部产生的油膜越来越少,但会大大压缩油气混合时间,使油气混合不均匀,造成缸内局部存在部分浓区,碳烟量再次呈上升趋势,虽然此时PN23数量级很低且没有明显改变,但PN10已明显增加。

综上所述,第一次喷油开始时刻和第二次喷油结束时刻分别为上止点前260°CA和80°CA、二次喷油比例为0.7∶0.3,发动机在1500r/min,3bar,出水温度25℃冷机运行条件下,发动机的燃烧特性最佳,PN10和PN23达到一个相对较低水平。汽油机二次喷油策略相关参数的改变会使PN10和PN23增加1-3个数量级,且影响趋势相同,但油膜较多,混合气不均匀这些利于碳烟形成的条件对PN10影响更大,甚至在PN23数量级很低且没有明显改变的情况下,PN10放量已明显增长。

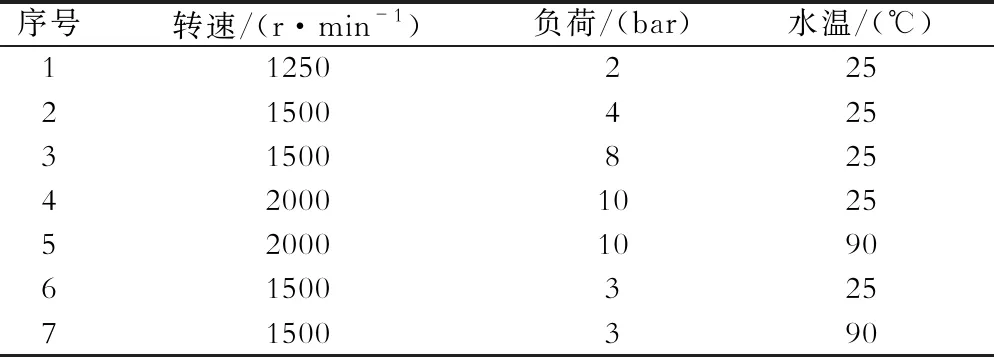

表1为本次试验选取该发动机常用工况,包含了90℃水温工况和25℃水温工况,工况以中低负荷工况为主。

由表2可知,发动机常用工况下PN10比PN23测量结果高2-6倍,从增幅上看,在90℃的发动机常用工况下颗粒物排放增加相对更为明显。但发动机运行在25℃水温颗工况时,因为发动机冷机运行时缸内和壁面温度较低,燃油不容易雾化,会造成较浓的混合气,促使大量碳烟的生成,PN10和PN23都有较高的数量级,更具代表性,本次实验后续研究选取1500r/min,3bar,出水温度25℃冷机工况为主。

图3为两次喷油策略中第二次喷油结束时刻对冷机运行工况PN10和PN23的影响。试验中,第二次喷油结束时刻从上止点前60°CA时刻开始,以10°CA步长提前进行测试,并保证第二次喷油量不变。由图可知,在上止点前60°CA时刻停止喷油,PN10和PN23较高,此时因为第二次喷油结束时刻较晚,活塞更靠近上止点,不仅产生油膜较多,油气混合时间较短,都会造成碳烟增多。随着第二次喷油结束时刻提前,产生油膜相对减少,油气混合更充分,直到第二次喷油结束时刻在上止点前80°CA时前,PN10和PN23都呈下降趋势。但随着第二次喷油结束时刻继续提前,在第一次喷油开始时刻确定下来基础上,第一二次喷油间隔减少,削弱了二次喷油的效果,不利于形成更均匀混合气,导致碳烟数量开始增加,且依然对PN10影响更为明显。

图4为两次喷油策略中第二次喷油量所占比例对冷机运行工况PN10和PN23的影响。试验中,第二次喷油量所占比例从0.2开始,以0.05步长改变进行测试,并保证两次喷油时刻不变。由图可知,第二次喷油量的增加,会使燃油汽化潜热效果更好,更有利于抑制PN10和PN23的产生,在二次喷油比例为0.7∶0.3,PN10和PN23达到最低。但是第二次喷油较晚,过多增加二次喷油量,反而使混合气混合质量变差,造成PN10和PN23排放增加。

正中神经、尺神经SCV、MCV与自主神经病变存在广泛相关性,差异有统计学意义(P<0.05)。正中神经与心脏自主神经功能关系更为密切,SCV与心脏自主神经功能关系更为密切。见表2。

这种规律在发动机出水温度90℃正常运行条件下更为明显,虽然水温升高会使缸内和壁面温度提高,油膜更易挥发,燃油雾化水平提高,相对出水温度25℃碳烟排放大量减少,但由图5第一次喷油开始时刻对正常运行工况PN10和PN23的影响可知,PN23一直维持在10的四次方数量级,且变化较为迟缓,但随着喷油时刻推迟,油气混合时间较短,缸内存在部分浓区使PN10增加了一个数量级,且变化明显。根据以上规律,当用PN10代替PN23评判排放碳烟水平时,可能会对汽油机二次喷油参数标定提出更高要求。

3 结论

1)在该增压直喷汽油机常用工况下,PN10比PN23测量结果高2-6倍,且在出水温度90℃的工况下增加相对更为明显。

为了确保作者的合法权益不受侵害,请广大读作者注意辨明真伪,谨防上当受骗。《中国矫形外科杂志》编辑部将依法追究冒充编辑部开设网站、征集稿件、乱收费的相关机构和个人。

2)该增压直喷汽油机二次喷油参数(第一次喷油开始时刻、第二次喷油结束时刻、第二次喷油量所占比例)的改变会使PN10和PN23增加1-3个数量级,且影响趋势相同,但对PN10影响更大。

3)无论是发动机出水温度25℃冷机运行工况还是出水温度90℃正常运行工况,某些二次喷油参数的改变会造成在一定范围内PN23数量级很低且没有明显改变的情况下,PN10已明显增长。因此当用PN10代替PN23评判排放碳烟水平时,会对汽油机碳烟排放标定提出更高要求。

[1]2021年中国移动源环境管理年报[J].环境保护,2021,49(Z2):82-88.

[2]凌青海,杨新桦,陈红玲,等.增压直喷汽油机燃油喷射特性对排放影响的试验研究[J].内燃机工程,2020,41(04):9-16.

[3]胡雷,全轶枫,宋博,等.满足国六排放的缸内直喷汽油车污染物排放特性试验研究[J].环境科学学报,2018,38(09):3496-3502.

[4]潘锁柱,宋崇林,裴毅强,等.缸内直喷汽油机颗粒物粒径分布特性[J].天津大学学报(自然科学与工程技术版),2013,46(07):629-634.

[5]生态环境部,重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段):GB17691—2018[S].2018.

[6]李家琛,葛蕴珊,王欣,等.缸内直喷汽油车细小颗粒物排放特性研究[J].中国环境科学.

[7]潘锁柱,裴毅强,宋崇林,等.汽油机颗粒物数量排放及粒径的分布特性[J].燃料科学与技术,2012,18(02):181-185.

[8]Alfoeldy B,Giechaskiel B,Hofmann W,et al.Size-distribution dependent lung deposition of diesel exhaust particles[J].Journal of Aerosol Science, 2009,40(8):652-663.

[9]OBERDORSTER G,SHARP Z,ATUDOREI V,et al.Translocation of inhaled ultrafine particles to the brain[J].Inhalation Toxicology,2004,16(6-7):437-445.

[10]汪晓伟,景晓军,高涛,等.基于发动机在环的重型柴油车实际道路细小颗粒物排放特性研究[J].汽车工程,2022,44(01):58-63+72.

[11]黄伟,张玉银,许敏,等.采用两次喷油策略降低直喷增压汽油机爆震和碳烟排放及改善冷起动特性的研究[J].内燃机工程,2014,35(02):48-53.

[12]侯献军,席光维,李儒龙,等.二次喷射对增压直喷汽油机颗粒物排放的影响[J].内燃机学报,2019,37(01) :17-24.