传统民俗媒介化赋能乡村文化治理路径研究

——以乐昌花鼓戏为例

◎黄咏楠 邱柔柔 黄莹莹 叶丛榕 李昕芮

(华南师范大学,广东 广州 510006)

乡村治理既是乡村振兴的重要内容,又是国家治理体系和治理能力建设的重要组成部分。文化治理作为现代化治理的关键环节,其核心在“治”,不能停留在“办”文化、“管”文化、“送”文化的老旧思路上。随着“自治”在乡村治理进程中地位逐渐提升,村民的主体性与在场感需要被进一步激发。而扎根于民间、生长于民间的民俗艺术以其在地性、接近性解决了治理主体的缺位,将“送”文化转化为“种文化”。

本文将通过乐昌花鼓戏传播案例,从媒介学视角,探讨传统民俗在乡村文化治理中的作用路径,并就其现状提出发展对策。

一、问题的提出

中国的许多乡村孕育了本土丰富的民俗文化,作为优秀中华传统文化的载体,其传承和传播至关重要。乐昌花鼓戏作为广东省级非遗,具有原始生命力和不断繁衍的文化渗透力。然而,在乡村城市化发展进程中,花鼓戏的保育工作面临人才流失、传承断层、创新乏力、传播受阻等诸多困境。

民俗上,钟敬文先生将其视为一个民族或者国家中的普通民众所创造、享有并传承下来的生活文化,国内关于民俗的研究多与此相似,主要聚焦其内涵与功能。李国江认为,民俗文化具有维持乡村生活秩序的功能。在文化治理上,王志宏认为文化治理是通过文化进行治理以实现文化自身或者经济发展、政治稳定,强调文化治理对于经济政治的作用,而叶鹏飞关注目前治理领域仍存在的问题及新时代乡村群众的文化需求问题。学界对乡村文化治理的研究多倾向于从综合性角度探讨对于社会的影响。国内沙垚(2019)提出了乡村文化治理的媒介化转向,指出该“媒介”的前端是文化和价值,后端是实践和操作,所谓媒介化治理便是将媒介前端的精神落地,成为后端的实践。

大多数以民俗文化乡村治理功能为落点的研究,更倾向于民俗意义的归纳阐释或经典理论的现实应用。本研究重在剖析传统民俗在乡村文化治理方面的作用机制,通过案例聚焦与实践调查,明晰花鼓戏发挥治理功能的具体路径,探究其与乐昌本地民风淳朴、文化繁荣、治理效能较高的联系,并就其未来发展提出建议。

二、研究设计

本研究通过实地访谈结合扎根理论的研究方法,从原始访谈材料归纳发现,花鼓戏发挥文化治理功能是基于其作为传统民俗的多方面特征被挖掘和传播,从而成为一种适地性媒介,发挥其各项特征的具体作用,从而赋能乡村文化治理。

研究对访谈资料中涉及到花鼓戏自身内容、形式、功能等特征因素进行开放式编码、主轴编码和选择性编码及饱和度检验,归纳出花鼓戏是通过发挥其何种方面的特征赋能乡村治理。

范畴编码与模型构建:

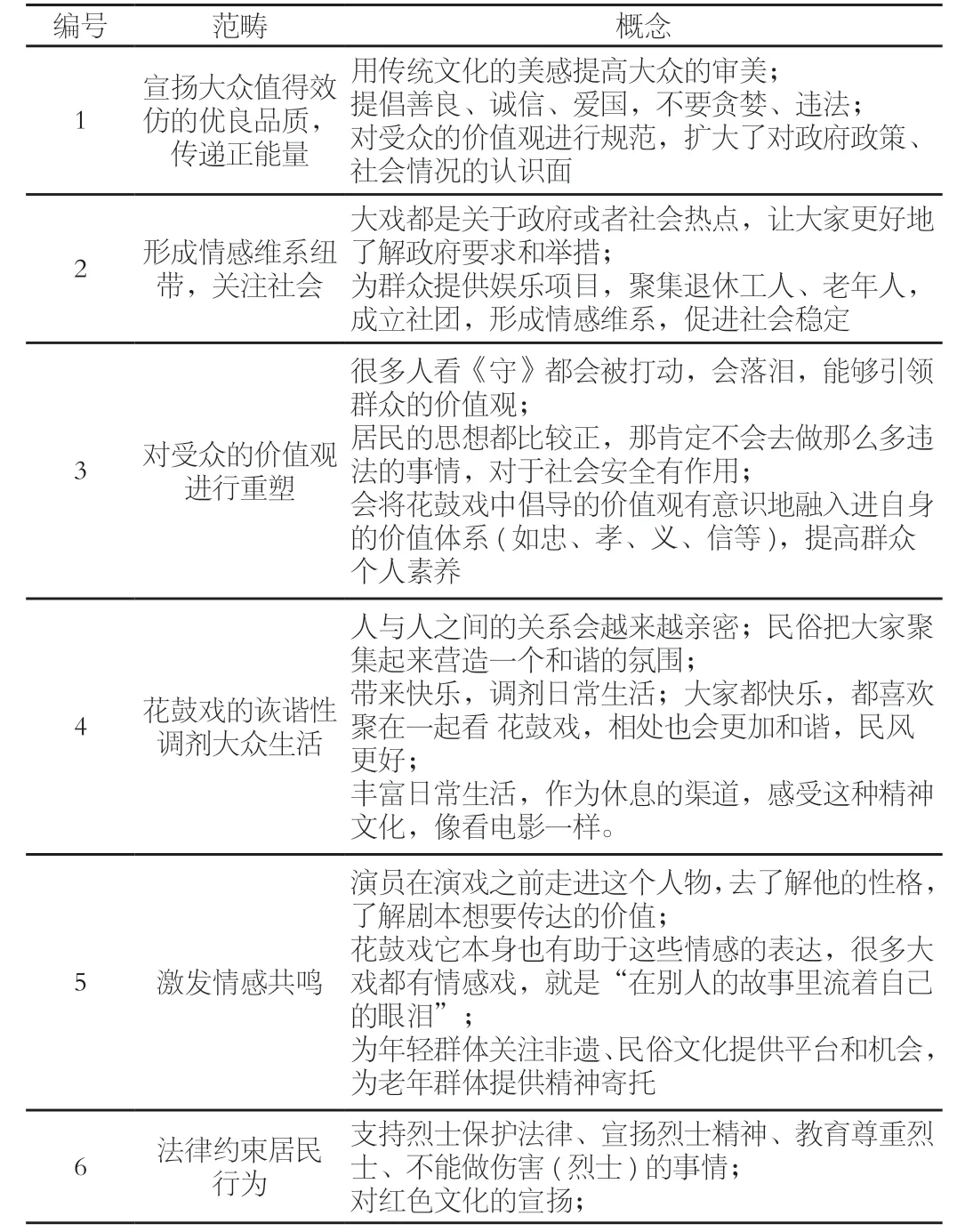

(一)开放式编码(Open Coding)

将实地非结构化访谈的35 200字访谈记录导入Nvivo11.0,基于扎根理论的“本土概念”原则,以开放的心态悬置个人“偏见”,将“关键词”或“话题”创为节点,对文献内容进行梳理和编码。通过该阶段工作,得到131个初始概念,形成对应的自由节点。对节点进行类属化,得到31个关键性影响因素(如表1所示),这是位于从属关系最底层的初级类属,需要加以提炼概括。

表1 花鼓戏特征因素开放式编码

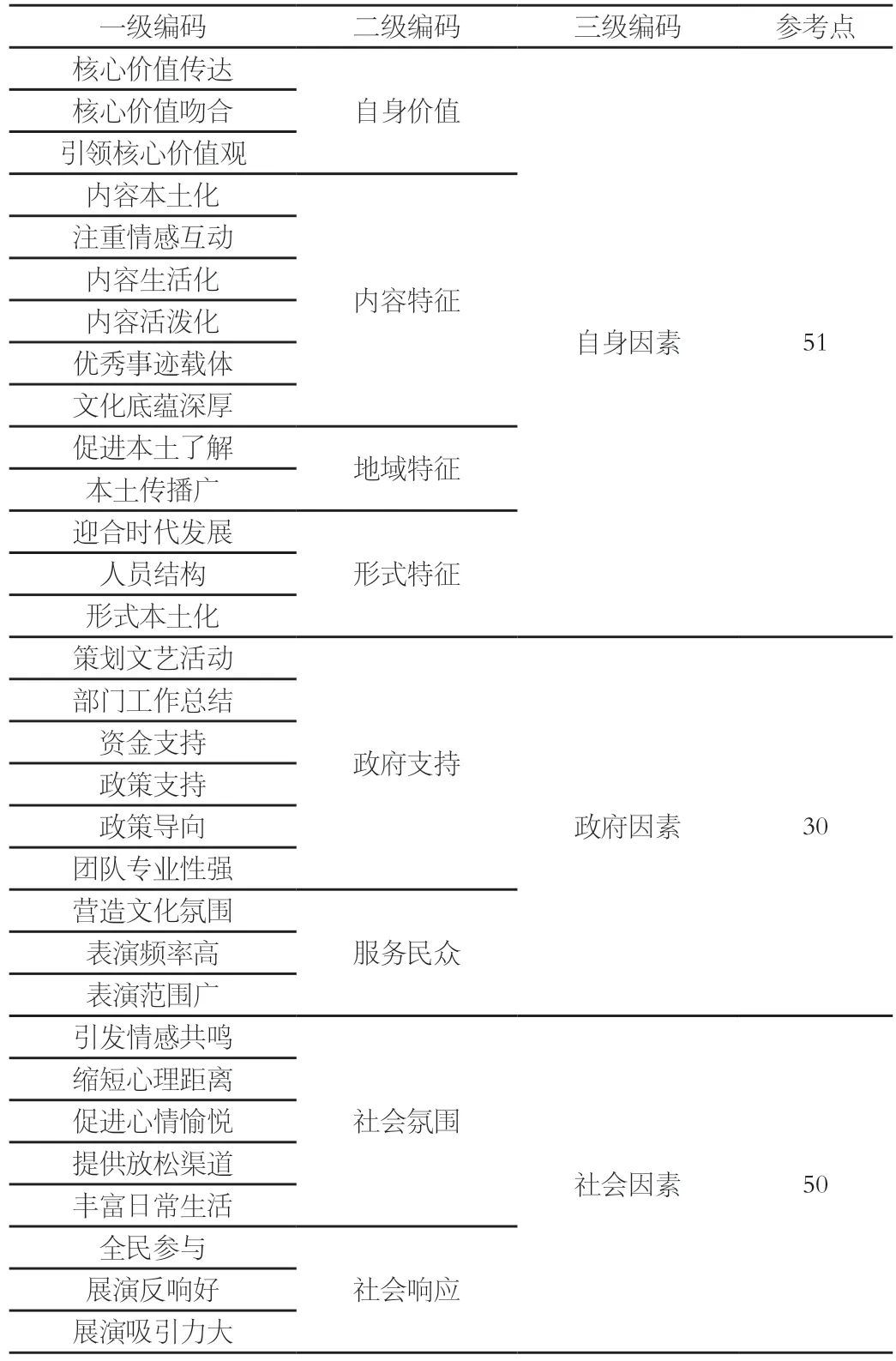

(二)主轴编码(Axle Coding)

轴心式编码又称为关联式编码,该阶段主要分析探求上述31个关键性影响因素之间的关系,本研究中,通过对开放式编码中获取的31个节点进行关联,归纳提炼出8个二级节点,位于从属关系的中间层,包括自身价值、内容特征、地域特征、形式特征、政府支持、服务民众、社会氛围、社会响应。

表2 花鼓戏特征因素主轴编码

(三)选择式编码(Selective Coding)

选择式编码是编码的最后一个环节,即三级编码,是对二级编码的进一步概括。通过深入思考和探究,将主轴编码中的8个二级节点归属为三个主范畴,即“自身因素”、“政府因素”“社会因素”。

表3 花鼓戏媒介化治理因素选择式编码

(四)理论饱和度检验

基于开放式编码中预留的初始访谈资料,随机选取原始访谈资料进行理论饱和度检验。检验结果表明:数据资料仍能反映花鼓戏特征因素分析框架中的3个主范畴,并且所选取的4条原始访谈资料不再能形成新的概念范畴与典型关系。因此,本次扎根理论编码结果显示的概念范畴已达到理论饱和。

三、研究发现

(一)自身因素:内容与形式高度契合乡村生活实践

花鼓戏作为乡村文化治理的媒介,其主体特征极大程度上促进了自身的传播,因而,发挥规范价值观念与优化民俗环境的作用,进一步赋能乡村文化治理。编码得出花鼓戏自身因素主要由自身价值、内容特征、地域特征、形式特征四个范畴构成。

内在表达上,花鼓戏融深厚的传统文化底蕴与红色文化、红色精神于一体,如以“乐昌好人榜”廖聪济三代守红军墓为题材改编的花鼓戏《守》,其自身价值在于高度吻合社会核心价值观,起到引领价值导向作用。花鼓戏剧目内容本土化程度高,或作为当地优秀事迹传播载体,或以生活化的题材和活泼化的讲述形式呈现,紧扣民众喜好和需求,注重情感互动,以受众“在场”形式实现行为整合。

外在形式上,花鼓戏扎根本土文化实践,受本土地域环境滋养,在职工文化广场等开放式的乡村舞台、专业舞台、监狱等地频繁展演,嵌合本土多类型场域,深化本土认知。此外,花鼓戏从程式化的样板戏逐渐发展为迎合民众需求与时代需求的诙谐小戏、精致舞台剧,迎合观众审美变化,多任用本土创作者,易于受众接纳。同时,花鼓戏与婚丧嫁娶等活动紧密结合,扎根本土社会文化实践。

(二)社会因素:社会氛围与社会响应的双重作用

花鼓戏发挥其乡村媒介化治理的作用,离不开民众在民俗传播中的在地性。花鼓戏本土演出内含情感表达与诙谐逗趣,与受众紧密联结,具备优化乡村社会氛围、激发社会响应的双重作用。

花鼓戏通过获得民众情感认同,强化本土受众参与。其在展演中表达出来的朴素价值观与恒久公共价值大部分立足于本土文化环境,因此,更易于激发情感共鸣,缩短受众的心理距离,从而促进受众心情愉悦,丰富民众日常生活。通过民俗表演实现主流价值观的传达,进而通过价值观约束发挥稳定社会的作用。同时民众也可通过这一媒介向政府反馈,比如,创编一些批评恶性官员的花鼓戏,实现良性的双向互动,优化社会氛围。

此外,调查中发现花鼓戏能够带来较好的社会响应,激发全民参与。花鼓戏在乡村各地展演均获得较好的反响,表明充分吸引受众,鼓舞受众充分参与价值反馈和意见表达。因此,在社会氛围和社会响应的共同作用下,乡村文化治理的效能不断提升。

(三)政府因素:为民导向的决策支持

花鼓戏以媒介形态发挥乡村治理的功能,离不开政府的参与,政府在花鼓戏的发展与传播中担任了极为重要的角色。

政府为花鼓戏的传播提供了资金支持、政策支持,为花鼓戏的发展传播奠定了物质基础。从与花鼓戏专家周丽萍的深度访谈中可知,乐昌政府在花鼓戏文艺展演的策划、宣传中同样起到了不可忽视的作用。政府可谓花鼓戏生存发展的重要支柱。

与此同时,花鼓戏本身的传播又契合了当下时代的政策导向,它通过戏剧的故事性传递政府决策导向,如将部门工作总结公开的重要内容进行合理化展现。花鼓戏与政府存在双向促进关系,花鼓戏作为政府“声音”的传播媒介,触达乡村人民,主推政策宣传、规范民众行为,而政府为花鼓戏的生存发展提供保障。

政府坚持以服务民众为最终目标,因此,乐昌花鼓戏具有鲜明时代意义以及与人民主体性性特征。通过频率高、范围广的展演,充分表征当地风土人情和时代发展机遇,营造良好社会氛围,服务群众对决策与时代发展的知情、参与等多方面需求,充分关注作为主体的民众的作用与影响。

四、结语

本研究基于扎根理论,对乐昌文化部部长、宣传部部长、当地博物馆馆长、花鼓戏专业演员、花鼓戏业余表演者团队、花鼓戏研究专家、乐昌民众、花鼓戏观众、花鼓戏创作原型等不同身份的角色进行了专门访谈,最终归纳出花鼓戏作为媒介化治理的载体和中介,主要是借助自身、政府和社会三方面的特征因素促进了本土化传播、本土化发展,从而在价值引导、民众联结、社会参与等多方面发挥作用,进而促进乐昌文化治理效能的提升。

通过传统民俗媒介化赋能乡村文化治理已成为文化振兴与社会治理新趋向,传统民俗的保育工作应得到充分重视,其传承体系的更新、传承路径的探索亟待研究与实践。只有促进其内核表达不断深化、传承形式不断创新,加强与本土人民的联结,适当融入社会主义先进文化与决策导向,铲除或转化其内部的落后文化,才能更好地使其以媒介形态融入乡村治理体系,发挥在地性、内生性等方面优势,助力乡村文化治理体系构建。