鹖冠的汉唐之变

曹超婵, 孔凡栋

(浙江理工大学 国际教育学院 ,浙江 杭州 310018)

“在身之物,莫大于冠”[1]。在中国古代礼制服饰体系中,冠是社会身份等级的重要标志,冠上的饰物尤其讲究。“上古冒皮,后代圣人易之,见鸟兽有冠冕髯胡之制,遂作冠冕缨緌以为首饰。”指冠的形态源于对鸟兽的模仿与改制,多有寓意,以明其志。鹖冠是古代武冠中极为重要的一种样式,取双鹖羽竖冠之左右,以表勇猛之意,体现了“因职因场而冠”的特征。随着汉唐之间政权军权的变革,鹖冠的形制、功能、寓意也随之改变,这种变化揭示了中国古代传统服饰文化的深层问题,耐人寻思。

1 鹖冠的渊源

现在学者论述鹖冠起源时一般会提及“《禽经》引《左传》曰:‘鹖冠,武士戴之,象其勇也。’”用于说明鹖冠的起源早至春秋。就成书年代而言,《禽经》据传是春秋时期(公元前770年—公元前476年),而《左传》的成书年代在公元前375至公元前360年之间[2],已是战国(公元前475年—公元前221年)中期。因此《禽经》成书时间要早于《左传》,不存在《禽经》引《左传》的可能。

学界更认可的说法是《禽经》乃宋人冒名之作[3],按照这种说法,《禽经》有可能引用《左传》,但这时已是约1 500年后的宋代了,更何况查遍《左传》[4]全文,并未有“鹖冠,武士戴之,象其勇也。”的记载。因此,早在春秋时代就有“鹖冠”称谓的结论仍需考证。当然,这里并非否认“鹖冠”在春秋时期可能已出现的推测,但是还缺乏直接证据。春秋末战国初的田饶曾说鸡有“五德”,文、武、勇、仁、信,西汉韩婴《韩诗外传》:“(田饶)曰:‘君独不见夫鸡乎?头戴冠者,文也;足搏距者,武也;敌在前敢斗者,勇也;见食相呼者,仁也;守夜不失时者,信也。’”[5]可见,头插鹖尾习俗可能源于战国初。

古代对随葬器物的规定和选择与当时的社会制度和风俗习惯密切相关,墓主人生前的社会地位决定了随葬器物的数量和优劣。洛阳金村墓墓主人应为东周国王及陪葬的臣属[6],墓内出土的战国错金银狩猎纹铜镜上有骑士与猛虎搏斗的纹饰(见图1),骑士戴弁,弁上插一双鹖尾,一幅战斗的场面,因此也证实了鹖冠早在战国时期就已出现。而时间略晚于洛阳金村墓的湖北云梦睡虎地秦墓[7]也出土了一面武士斗兽纹青铜镜(见图2),墓主约葬于秦始皇三十年(公元前217年),其身份是低级官吏,铜镜上有两位武士手持剑盾各自与一头金钱豹相搏的纹饰,两位勇士赤膊,赤足,下身着短袴,头上似乎仅扎有发髻,未见有鹖冠。 这两面铜镜的埋葬时间相距较近,因墓主人身份地位相差很大,导致两面铜镜存在着等级之差,这一点从两面铜镜中人物的装束也可以看出。两面铜镜虽纹饰相似,都是勇士与虎豹相搏,但狩猎纹铜镜中人与马皆穿着盔甲,而武士斗兽纹铜镜中两位武士“轻装上阵”,似乎是低级武士,甚至是奴隶,说明两面铜镜中的人物存在着明显的身份差异。由此可以推断,战国、秦代可能出现了高级武士甚至将领才有资格戴鹖冠的制度。

图1 战国错金银狩猎纹铜镜 Fig.1 Gold and silver hunting pattern bronze mirror of Warring States Period

图2 秦代武士斗兽纹青铜镜Fig.2 Warrior fighting beast pattern bronze mirror of Qin Dynasty

2 汉代鹖冠的制度化与尚武精神

《史记·礼书》:“至秦有天下,悉内六国礼仪,采择其善,虽不合圣制,其尊君抑臣,朝廷济济,依古以来。至于高祖,光有四海,叔孙通颇有所增益减损,大抵皆袭秦故。”[8]根据《史记》《后汉书》等文献记载,秦代舆服制度承夏商周3代,西汉又承秦制,服饰制度一脉相承。鹖冠之制在西汉确已存在,但“鹖冠”一词至东汉才明确出现,并被制度化,意在体现武官的尚武精神。

2.1 汉代鹖冠的形制与规范

洛阳出土西汉空心画像砖[9]中可见鹖冠的图像(见图3),画面中骑射者头戴盔,顶插两鸟羽,短衣束腰,回首射虎。西汉司马相如在《上林赋》中描写汉武帝在上林苑(今陕西)出猎的情景,“蒙鹖苏,绔白虎,被班文,跨壄马。”郭璞注引孟康曰:“鹖,鹖尾也。苏,析羽也。”[10]《汉宫仪》记有“虎贲冠(鹖冠)插两鹖尾”。从文献记载及图像中可知,鹖冠上的鹖羽多为两根,插戴在冠的中间位置。汉代将军常戴鹖冠上阵作战,因鹖鸟勇猛善斗的天性,佩戴鹖冠增加了武将威猛之气。

图3 洛阳空心画像砖Fig.3 Luoyang ancient painted brick

但也有另一种佩戴形式,即鹖羽插戴在冠的左右两侧。 东汉《后汉书·舆服志》中记载:“武冠,俗谓之大冠,环缨无蕤,以青系为绲,加双鹖尾,竖左右,为鹖冠云。五官、左右虎贲、羽林、五中郎将、羽林左右监皆鹖冠,纱縠单衣。虎贲将虎文裤,白虎文剑佩刀。虎贲武骑皆鹖冠,虎文单衣。襄邑岁献织成虎文云。鹖者,勇雉也,其斗对一死乃止,故赵武灵王以表武士,秦施之焉。”[11]东汉时期的虎贲、羽林等都是皇帝禁卫武士,其均为头戴鹖尾冠、身穿虎纹裤的形象。此描述与《上林赋》一致,可见鹖冠与虎纹裤、虎纹单衣是固定搭配,也就是说东汉时期把西汉已经存在的鹖冠及服饰搭配进一步制度化,明确了穿戴群体。

2.2 汉代鹖冠的变形及其替代物

古代的武士冠虽以鹖冠居多,但并非只有这一种冠饰,在出土文物和历史文献中,还有“鹰冠”“雄鸡冠”“雉冠”等。汉代关于武冠的文献记载中经常出现雉尾、鵕羽和鹖尾等,其实它们同属雉类,很多人对3者有所混淆。另外,有学者认为鵔鸃冠和鹖冠为同一种冠制[12],然而鵔鸃和鹖并非同一种动物,二者不仅羽毛不同、产地有异,相应冠制的佩戴者身份也有所区别。

西汉《史记》中记载有“鵔鸃冠”冠名,形制与鹖冠十分相似,东汉许慎《说文解字》中载:“鵔鸃(即鵕鸃),赤雉也。”西晋刘逵曰“今所谓山鸡者”,刘宋徐广曰:“鹖似黑雉。”[13]南北朝颜之推《颜氏家训》中载:“鹖出上党,色并黄黑。”[14]清段玉裁曰:“鹖,似雉,出上党。”[15]从以上文献资料可以看出鵔鸃与鹖鸟虽然相似,但颜色不同,且佩用的目的不同,鹖鸟重在其出处,强调鹖鸟出自上党,意在言其勇武。“(上党)其地极高,与天为党,故曰上党。”[16]上党,战国时置上党郡,地势高险,为战略要地,秦、赵曾在此展开著名的“上党之争”。 鵔鸃毛羽赤红,鲜艳夺目,强调了装饰性。佩戴鵔鸃冠的冠上插鲜艳的野鸡羽毛,可使佩戴者更加醒目。根据典籍记载,赵武灵王曾在朝会上戴这种冠,西汉前期淮南王刘安《淮南子·主术训》记载:“楚文王好服獬冠,楚国效之;赵武灵王贝带鵕翿而朝,赵国化之。使在匹夫布衣,虽冠獬冠,带贝带、鵕翿而朝,则不免为人笑也。”[17]意思是赵武灵王戴鵕羽上朝,赵国人都效仿他的装扮,从中还可以看出这种装扮并非所有人都适用,平民男子是没有资格的,如果这样装扮会被人耻笑。

皇帝的随从侍郎、侍中及门吏也佩戴过鵕翿冠。司马迁在《史记·佞幸列传》中提道:“故孝惠时郎侍中皆冠鵕翿,贝带,傅脂,化闳、籍之属也。”“孝惠”是西汉汉惠帝刘盈的谥号;侍郎并非正式官职,是从贵族子弟中挑选机敏的青少年到皇帝身边以备选用,皇帝只负责其吃住,不给俸禄;侍中是皇帝身边的小臣,负责皇帝乘车服饰乃至便溺器具等一应事务。籍孺、闳孺分别是汉高祖和汉孝惠帝的男宠,其擦涂胭脂以男色得到君主宠幸的做法,与武职相去甚远,所以说戴鵕鸃冠不是为了彰显戴冠者的勇猛,而是为了吸引他人的注意。

河南邓州市出土的东汉画像砖[18]上的人物戴有鹖冠(见图4),有学者分析认为其是执笏门吏[19],笏也叫手板,是古代臣属朝见君长时所执的狭长形板子,此画像人物佩戴在鹖冠上的羽毛更像是雉尾,插戴左右两侧,与图3中西汉空心画像砖上鹖冠的羽毛相比有所不同,鹖羽的位置从中间到两边,羽毛体量明显变少,更显文雅。邓州市画像砖墓的出土报告称该墓出土了50多个仪仗陶俑,表明墓主人生前是拥有部曲的人物,因此可以推测此时鹖冠成了仪仗的装扮。

图4 邓州市出土东汉画像砖 Fig.4 Deng county painted brick of Han Dynasty

东汉画像石还出现了一种类似鹖冠的冠饰,子路就曾有过头卧雄鸡腰挂小猪的特殊装扮(见图5),如“嘉祥武氏祠”“嘉祥五老洼祠堂”“嘉祥宋山祠堂”中子路画像都是头冠雄鸡的形象。画像作者对子路的刻画应源自《史记·仲尼弟子列传》中对子路的记载,“子路性鄙,好勇力,志伉直,冠雄鸡,佩豭豚,陵暴孔子。”子路以雄鸡为装饰,展现了人物勇猛好斗的性格。雄鸡冠和鹖冠佩用目的十分相近,也有人推测雄鸡冠是鹖冠的变形,但冠雄鸡仅子路一人,并未发现其他人依此装束。

汉代雉尾、鵕羽在武冠中经常出现,有可能是鹖冠的另一种替代形式,也可能是以鹖冠为样本的变形,并且君王、侍郎、侍中及门吏等不同等级的人物都有佩戴,在制度不明确的情况下,鹖冠体现出了灵活多样的装饰特征。

从式(2)可以看出,如果在t-tr时刻发射了电磁波,那么会在t时刻接收到反射回来的回波信号。由于vr远小于c,故延时tr可以近似如式(5)所示:

图5 东汉画像石子路像Fig.5 Eastern Han Dynasty painting stone of Zilu

3 唐代鹖冠的具象化和礼仪功能

鹖冠在魏晋南北朝时期也有佩戴,形制沿用汉代,如莫高窟257窟北魏壁画中的力士像,鹖鸟栖于冠顶,冠顶的鹖鸟形装饰十分明显。隋朝初期服制沿用汉制,但到隋炀帝大业时代就发生了变化,《隋书·礼仪志》卷十二“诸建华、鵔鸃、鹖冠、委貌、长冠、樊哙、却敌、巧士、术氏、却非等,前代所有,皆不采用。”隋王朝废除前期制度,冠服更加简化。唐代的鹖冠其实是经汉-魏晋-南北朝-隋传承而来,也是在汉式武弁(笼冠)基础上演变的,是当时武官礼冠样式中的一种。翻阅唐代中原墓葬有纪年的120个墓葬资料,从西元贞观四年(630年)的李寿墓到西元文德元年(888年)的李儇墓,鹖冠首次应用大概是在李贞墓的武官俑中,盛行于盛唐,其饰鹖雀而不插鹖羽,与前代鹖冠的寓意相同而造型不同。

3.1 唐代鹖冠的等级规范

唐柳宗元《送邠宁独孤书记赴辟命序》载:“沉断壮勇,专志武力,出麾下,取主公之节钺而代之位,鹖冠者仰而荣之。”杨朝晟原为唐代将领,因沉着、果断、英勇当上节度使,柳宗元称颂其儒将风范,区别于武夫莽将,此处的鹖是褒义,推测有治军有方的意思。集注引孙汝听曰:“鹖冠,武士之冠也。”以上资料说明鹖冠依旧保持着武士佩戴的传统,但佩戴的场合已经从战场脱离至官场。《旧唐书·张说传》载:“说因获嶲州斗羊,上表献之,以申讽喻。其表:‘臣闻勇士冠鸡,武士戴鹖。推情举类,获此斗羊。’”[20]这里意指鸡冠与鹖冠是好武者佩戴的,与子路戴雄鸡冠有一定的渊源,但此时的鹖冠并非作战时穿戴,而是作为礼仪服饰的一部分,体现尚武精神。

唐代服制等级森严,具体服饰品在使用时会根据礼仪活动的庄重程度而定。鹖冠作为高级武官的常服[21],特定场合也被仪卫佩戴。《新唐书·仪卫志》:“唐制,天子居曰‘衙’,行曰‘驾’,皆有卫有严……凡朝会之仗,三卫番上,分为五仗,号衙内五卫:一曰供奉仗,以左右卫为之;二曰亲仗,以亲卫为之;三曰勋仗,以勋卫为之;四曰翊仗,以翊卫为之;皆服鹖冠、绯衫裌;五曰撒手仗,以亲、勋、翊卫为之,服绯施裲裆,绣野马,列坐于东西廊下。”说的是唐制元日有大朝会,吉庆之时皆带刀捉仗,朝会分外庄重,会有保护皇帝的仪仗队,《新唐书》卷四十九上志载:“亲卫,正七品上;勋卫,从七品上;翊卫,正八品上。”这里的仗即仪仗,亲卫、勋卫、翊卫等仪仗都有品级,都被记载戴鹖冠,可以看出唐代佩戴鹖冠的人物是有身份品级要求的。

3.2 唐代鹖冠的礼仪功能

唐代出土的部分武官俑见表1[22-24]。从文献记载及出土实物资料看,唐代鹖冠的佩戴者主要是武官;从墓主身份来看,均是皇子皇孙或有品级将士等身份地位较高的人物,作为其随葬品的彩绘武士俑佩戴的大多为高冠样式,上面装饰鹖鸟形,彰显墓主的身份和地位,也反映了唐代武官的情况。唐代鹖冠多出现在武官俑上:①与“事死如事生”的丧葬理念有关,古人认为死亡是去另一个世界生活,要有丰富的随葬物品来供给另一个世界的自己享受。《旧唐书》舆服志载:“俑者,谓有面目机发,似于生人也”。[20]意思是俑的塑造大体是按现实生活中的人来制作,种类固定,组合规范[25],也是礼制在墓葬中的投射与延续。②与唐代祭祀制度的盛行有关,官员按照官职大小划分祭祀享用的级别。《通典》卷四十:“大唐制,凡文武官二品以上,祠四庙。三品以上须兼爵,四庙外有始封祖,通祠五庙。五品以上,祠三庙。牲皆用少牢。”这里的文武官指文官、武官两个仪仗,有镇墓的作用,与唐代墓葬出土文武俑的现象吻合。文官俑约在公元675年以后发生分化,由服饰相貌相同的一对文官俑分化成一个戴进贤冠、一个戴鹖冠,服饰、容貌相差无几的两个俑[26]。巩义芝田墓中戴鹖冠的武官俑仪仗造型风格透露出文气细腻,因其是从文官俑分离出来的。

表1 唐代出土的部分武官俑一览

3.3 唐代鹖冠的特点

从样式来看,唐墓出土武官俑所戴鹖冠有以下特点:

1)鹖冠均饰以全鸟形,形态统一,造型也相对柔和,鹖似雀形,翅膀低垂做俯冲状,趴在武官的帽子上。表1中武官俑服装的袖子为大袖,可视其为上朝等场合的常服或礼服,而非实战服,鹖冠在此更具礼仪意义。对于全鸟形的应用早在战国时期就已出现,内蒙古杭锦旗战国时期匈奴墓出土冠顶为鹰的金冠。汉代长安城遗址也曾出现整体造型的鹖鸟陶范,范的后方一面刻写隶书“鹖鸟”二字,陈直先生认为此遗址是汉代制造陶俑的作坊,这类鹖鸟陶范应是用于制作随葬品的[27]。全鸟形的鹖冠融合了英勇好斗以及护卫镇墓的意涵。

2)鹖冠的冠式高大,《新唐书·舆服志》中有关衮冕服的记载,唐代冠体尺寸改用《周礼》中的尺寸,达到了宽一尺二寸(40 cm),长二尺四寸(80 cm)的程度,并使整体冠体变得高大。孙机先生说唐代鹖冠样式的形成一方面为了和日趋高大的进贤冠协调,另一方面受唐代新创的“进德冠”式样影响[28]。可见,鹖冠冠体的变化是随着基础冠式改变的。

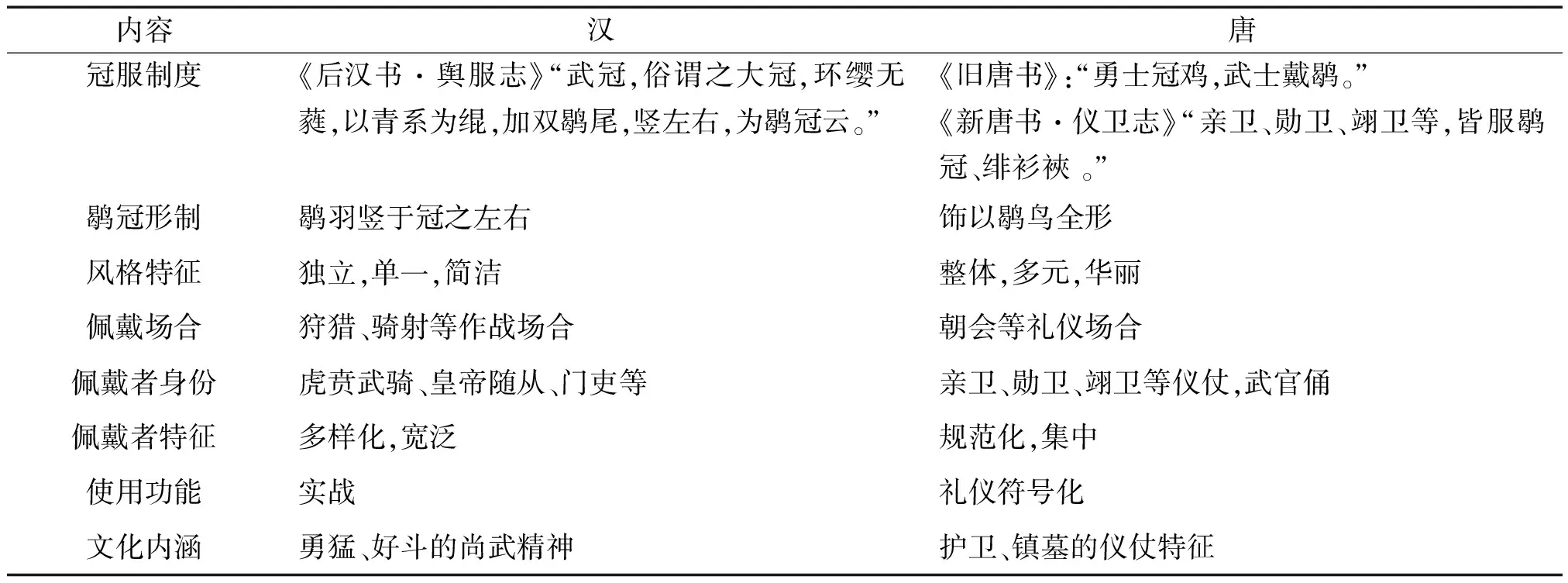

4 鹖冠在汉唐之间的变化

对比汉与唐时期的鹖冠,仍有一些相似之处:从出土地域看,鹖冠普遍出现在洛阳、西安等汉唐时期的执政地,符合地域服饰风貌特征,也与冠服等级制度相吻合;从鹖冠的艺术特征看,尽管其形制和使用制度多有变化,但仍保留其鹖鸟的基本元素。然而受冠服制度的影响,鹖冠在两个时期又有明显的差异,主要体现在形制材料、佩戴者身份、使用场合等方面,具体见表2。

表2 汉唐鹖冠的比较

4.1 差异化分析

4.1.2佩戴者身份不同 汉代鹖冠的佩戴群体以武官为主,随从为辅,有将军、虎贲武骑、侍中侍郎、门吏等,佩戴者身份由上至下均有涉及,群体尚未固定,直到西汉才出现制度化倾向;唐代的服饰规制沿袭汉制,但鹖冠的佩戴群体更为集中,被用于亲卫、勋卫、翊卫等仪仗群体中,甚至被高级墓葬中出现的武官俑佩戴,具有礼仪象征性。

4.1.3使用场合不同 鹖冠在汉代出土的铜镜、画像石、画像砖等图像及实物上可见,一般由正在狩猎、骑射等实战场合的武士佩戴,表现佩戴者英勇的气质;鹖冠在唐代文献记载中主要为礼仪场合中的仪卫所戴,使用场合可推测为各类朝会。

4.2 演变的趋势

鹖冠的演变趋势表现在社会功能、视觉审美、文化艺术3个方面。

4.2.1鹖冠功能的社会化转向 从汉至唐,社会经济日趋繁荣,政治稳定,社会生产力、生产技艺进步,国家军事实力增强,战服逐渐被甲胄所替代,鹖冠的实战炫耀意义及功能逐渐弱化,社会功能更加显著,逐步被提炼为辨识度高的鹖鸟符号,被社会所接受,鹖冠的价值也从武学价值向礼仪价值转变。

4.2.2鹖冠视觉形象的艺术化倾向 鹖冠属于武弁系统,汉代的武弁上加双鹖尾,形成固定的鹖冠形象,风格简朴,是尚武精神的直接体现,反映出汉代在战争背景下服饰艺术的发展形态。南朝开始,鹖冠被陛列和卤簿等群体使用。唐代鹖冠用于仪仗,头戴鹖冠的武官俑多在一些高级墓葬中可见,鹖鸟以浮雕的形式被装饰在冠的前中,造型夸大,显示死者的身份地位。

4.2.3鹖冠俑是墓葬文化、佛教文化的产物 汉唐时期帝王将士的葬俗经历了由倡导薄葬到崇尚厚葬的演变,前后呈现出截然不同的面貌。唐墓头戴鹖冠的武官俑出现,既是以墓主人日常生活中的武士仪仗为原型,又是镇墓官员俑镇守墓室、保卫平安新局面的形成。由于唐代佛教盛行,信仰佛教的帝王将士将仪仗俑用于镇墓,并遵循佛教的教义进行了改制,逐渐演变出本土化特征。孙机先生也曾指出“唐式鹖冠的包叶上画有鸟翼,并非我国固有作风。”[29]他认为这种风格形成是受外来文化的影响,传播是以佛教为媒介的,但对此方面的论述尚待考究。

5 结语

鹖冠自战国时期就已出现,在汉唐这一时期的发展中不断改制,两个时期的鹖冠在地域特征、服用等级、文化意蕴上相似,但在形制、佩戴群体、使用功能上存在较大差异,其变化趋势呈现出社会化、艺术化、世俗化的风格特征。这种变化源于不同阶层生活环境的需要,体现了尚武精神向礼仪功能的转变,说明了汉唐服饰文化构成的多样性。