云冈早期佛像“半右袒式”佛衣及“折带纹”的形成与影响

刘 芳

(宿州学院 美术与设计学院,安徽 宿州 234099)

北魏是佛教传入中国后佛像服饰发展的革新期,尤以云冈石窟的开凿最为关键并最具代表。早期昙曜五窟所包含的第16~20窟是昙曜于和平初年奏请文成帝为皇室所开,五窟主要造像形式为中央主尊、两侧胁侍的“三佛”组合。主尊佛像所着佛衣均为“半右袒式”,特征为半覆右肩,且在佛衣边缘装饰有类似衣褶的三角形折线纹样——“折带纹”。

学者针对云冈早期主尊佛衣进行了大量研究,尤集中于最著名的第20窟主尊,但对于其特征的分析较为笼统,尤其对“折带纹”在佛像服饰上的表现关注较少,且对“折带纹”的形成及影响缺乏相应研究。事实上,“折带纹”还大量出现在这一时期龙门、麦积山以及北魏单体佛造像服饰中,作为“半右袒式”佛衣样式的主要特征,显示出强大的生命力与影响力。因此,探明其来源及形成对研究佛像服饰在中国汉地的发展具有重要意义。文中在现有研究的基础上,通过对大量实物及图像的分析,结合文献史料,在梳理分析“半右袒式”佛衣发展脉络的同时,重点阐释“折带纹”的形成轨迹及影响,进而揭示其在北魏佛衣民族化进程中的重要地位。

1 云冈早期“半右袒式”佛衣样式及其所饰“折带纹”

1.1 “半右袒式”佛衣样式及命名

云冈早期“昙曜五窟”所包含的第16~20窟均为大像窟。在5窟中,除第17窟北壁主像未来佛弥勒菩萨着菩萨服饰,以及最后开凿的第16窟立佛像服饰属于中期流行的“褒衣博带式”外,由西向东第20,19,18窟中主尊佛像或坐或立均着具有相同特征的“半右袒式”佛衣:外层袈裟质感厚重,规整地半覆右肩后从右臂下端向上斜披后从左肩垂下,露出边缘,袈裟将整个左臂和左胸腹贴体遮盖,且边缘雕刻精美考究的类似衣褶的三角折线纹样,仿泥塑贴条的凸起棱状衣纹线清晰有力。云冈早期“半右袒式”佛衣如图1所示。

对于5世纪中期云冈出现的这种“半右袒式”佛衣样式,学者以第20窟主尊为重点,进行了大量研究,但对于佛衣特征的分析较为笼统,且未与其他主尊佛像服饰统一考察,不能概括共性、分析差异,因此无法发现其重要的学术价值。学者对该佛衣的称谓未统一:杨泓称之为“斜披式服装”[1],王恒结合僧衣特征命名为“袒右肩袈裟”[2];陈悦新运用考古类型学的方法,从外部的雕刻特征称之为“覆肩袒右佛衣”[3];费泳则根据其半披右肩的特征称之为“半披式”佛衣[4]。笔者认为,从源头及形成来看,这种佛衣样式是由印度—中亚—新疆—凉州系统佛像变化而来,为了表明其与印度早期佛像服饰中“右袒式”的继承关系,文中以“半右袒式”命名。

图1 云冈早期“半右袒式”佛衣Fig.1 "Semi-youtan style" of the buddhist clothing in early period of Yungang

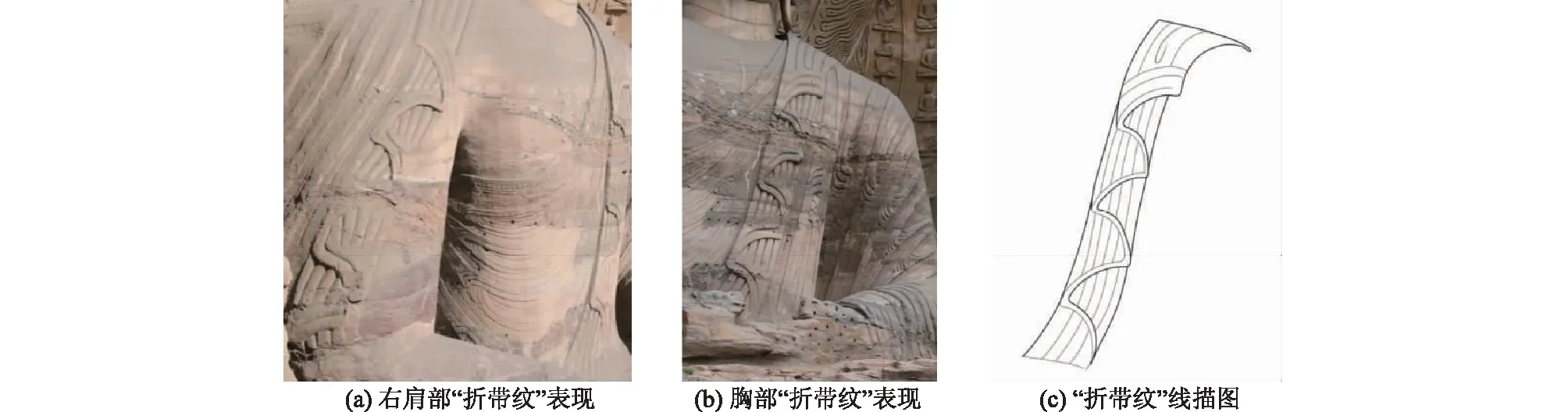

1.2 “折带纹”的形态及命名

“半右袒式”佛衣边缘五条阴刻竖线上雕刻三角折线纹。对于该折线纹,学界认识不同,杨泓[1]根据其具有衣褶的特征,称其为折褶纹;金申[5]等学者称其为“折带纹”;李玉珉[6]将其视为衣褶,并在《佛陀形影》中描述:“胸前波状起伏之衣缘,由两条细浮雕线组合而成的衣褶,亦是云冈石雕常见的手法”;黄文智[7]将其描述为“左领襟浅浮雕形式化的之字形褶皱”,该观点对三角折线纹的认识有一定启发性。综上,文中采用“折带纹”的命名,认为是衣褶演化的图案,即衣褶图案化的表现,最为直观的是第20窟主尊佛衣,其半覆盖在佛像右肩部、左胸前部以及右边背部,边缘装饰的三角折线下雕刻了韵律感极强的几条平行线,是自然下垂的衣褶所不具备的特征(见图2)。第18窟主尊立像佛衣上则雕刻了“随衣褶走势成排、成列表现,密集而不凌乱”[8]的千佛与莲花化生图像[9],使得该主尊佛衣表现出极强的装饰效果,其边缘亦有“折带纹”装饰(见图3)。从服装美学的角度来看,佛衣的装饰展示出宗教服装所具有的两种功能:①人们把做成最美的感性形式奉献给神;②神以人眼睛所最完美的形式表现自己,其目的是表现佛的威仪[10]。然而更深层的含义,则需结合北魏冠服制度对佛教造像服饰的影响进一步分析,即佛衣中世俗服饰的元素与意义,此内容在佛像服饰研究中尚需挖掘。

《中国古代雕塑图典》在对现藏于日本大阪市立美术馆北魏时期冯受受造石佛坐像研究时,对外层袈裟边缘衣领上所出现的三角折线纹样以“折带纹”命名[11]。该石佛坐像素发高髻,脸庞丰圆,眉目细长,五官轮廓分明,躯体结实壮硕,右手施无畏印,左手握衣角,台座背面铭刻“天安元年(466年)四月八日冯受受敬造供养时”,从其着衣特征来看,亦为典型的“半右袒式”,佛衣外层袈裟边缘的“折带纹”清晰可见(见图4)。

图2 云冈第20窟主尊佛衣饰“折带纹”Fig.2 "Zhedai pattern" carved for the outer garment of the main buddha in cave 20, Yungang

图3 云冈第18窟主尊立像Fig.3 Standing buddha in cave 18, Yungang

图4 北魏天安元年(466年)冯受受造石佛坐像Fig.4 Sitting stone buddha made by FENG Shoushou in the first year of Tian 'an (466) in Northern Wei Dynasty

云冈“昙曜五窟”中,3尊主尊佛像以及同时期冯受受造石佛坐像服饰中出现“折带纹”,表明该纹样是这一时期“半右袒式”佛衣中较为流行的装饰形式。通过对现有图像的分析,发现“折带纹”大量出现于北魏时期佛像服饰外层袈裟边缘,并主要装饰于“半右袒式”佛衣。因此,有必要对已有实物图像及相关文献进行梳理,进一步认识“折带纹”及其形成,探究佛像服饰在南北朝时期的发展轨迹。

2 雕饰“折带纹”的“半右袒式”佛衣探源及其在云冈的形成

2.1 “半右袒式”佛衣的形成

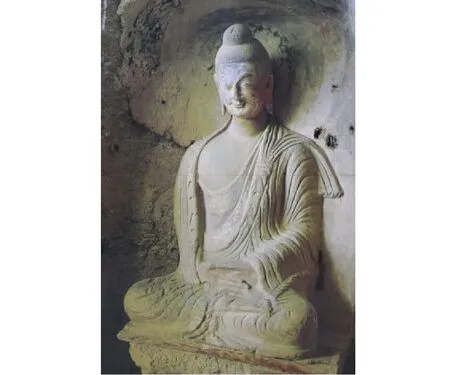

学界一致认为,5世纪末以前“半右袒式”佛衣的产生地是十六国时期的凉州地区,这也是日本学者称之为“凉州式偏袒右肩衣”[12]的主要依据。从佛教传播的西北线逆向追溯,可以发现这种着装形式大约出现于4—5世纪。新疆库木吐喇谷口区第20窟泥塑佛坐像是现知龟兹石窟中仅存的一身完整圆雕佛坐像,其雕造时间约为5世纪,佛像结跏趺坐,在佛衣领缘处有类似衣褶的三角折线装饰(见图5),但并不明晰。黄文智认为,云冈早期佛衣中的“折带纹”是对该坐像左领襟向下垂荡边缘内外翻转的写实表现转化而来[13]。现有明确纪年的着“半右袒式”佛衣的佛像中最早的是西秦建弘元年(420年)前后的炳灵寺第169窟第6龛主尊及北壁第9龛立佛像,两尊佛像外层袈裟出现了三角纹饰(见图6)。此外,还有麦积山佛像,第78窟为麦积山现存最早的洞窟之一,正壁主尊坐佛着“半右袒式”佛衣,佛衣胸部亦出现了折线衣褶装饰(见图7)。

图5 库木吐喇谷口区第20窟西壁龛坐佛(约5世纪) Fig.5 Sitting buddha on the west wall of Gukou District in cave 20,Kumutula (around the fifth century)

图6 炳灵寺169窟北壁后部立佛(西秦) Fig.6 Standing buddha on the north wall in cave 169, Bingling Temple(Western Qin Dynasty)

图7 麦积山第78窟正壁主佛(5世纪前半叶)Fig.7 Main buddha on the main wall in cave 78,Maijishan (first half of the fifth century)

探究云冈早期“半右袒式”佛衣及“折带纹”的形成,还需考察紧邻平城的河北地区造像对其影响。现藏日本藤井有邻馆的北魏太安元年(455年)张永造石佛坐像(见图8),石佛结跏趺坐于长方形台座上,双手作禅定印,有圆肉髻,螺发,脸型方中带圆,眼微启,着微覆右肩的“半右袒式”佛衣,衣纹以线刻处理,呈扁平状凸起。该佛像外层袈裟领缘处刻画了一组“折带纹”,金申将其看作是“大衣边缘表现‘折带纹’的初期萌芽形式”[14]。与此尊造像风格相似的还有日本私人收藏北魏太安三年(457年)宋德兴造石佛像(见图9),这两尊佛像雕造时间仅差两年,金申认为,两尊佛像虽被发现于大同附近,但很可能是河北地区所造[9],这亦为云冈早期主尊佛像“半右袒式”及“折带纹”的形成找到依据。

图8 北魏太安元年(455年)张永造石佛坐像 Fig.8 Sitting buddha made by ZHANG Yong in the first year of Tai 'an (455)

图9 北魏太安三年(457年)宋德兴造石佛坐像Fig.9 Sitting buddha made by SONG Dexing in the third year of Tai 'an (457)

河北自十六国以来一直是佛教发达地区,且有着深厚的汉文化根基。具体而言,河北早在后赵时期已具有相当的佛教基础,各地高僧往来频繁,如佛图澄弟子道安在中山研寻佛学,并为慧远讲般若。此外,《魏书·太宗纪》记载:“夏四月己巳,徙冀、定、幽三州徙河于京师。”又《魏书·世祖纪下》记载:“三月,……徙定州丁零三千家于京师”。北魏泰常三年(418年)与太平真君七年(446年)徙河北上千家于都城平城,这两次大规模的人口迁徙也包括了善于造像的工巧,成为云冈早期造像力量的一部分。云冈早期石窟开凿于文成帝时期,这一时期北魏主要决策人是文明太后冯氏,其本籍长乐信都,信都曾为冀州治所,属河北地区,且太后一家世代信佛。更为重要的是,云冈早期造像工程主持者昙曜虽为凉州人,但在石窟开凿前是由河北来到平城的,《魏书·释老志》:“初昙曜以复法之明年,自中山被命赴京,值帝出,见于路,御马前衔曜衣,时以马识善人。帝后奉以师礼。”[15]可以说,云冈早期造像在很大程度上受到河北影响,这自然会波及佛像服饰。佛像主尊服饰样式在经历了由西向东的传播过程及河北的影响,在云冈形成固定的佛衣样式——规整的“半右袒式”。

2.2 “折带纹”的形成

随着云冈早期“半右袒式”佛衣的形成,“折带纹”经历了由衣褶到单个纹样、再到成组图案,由不稳定到明确且规整表现的发展过程,呈现出从新疆、河西到中原较为清晰的传播路线与发展脉络。图6中炳灵寺第169窟北壁后部立佛像所着“半右袒式”佛衣对右领襟的披着处理是“折带纹”的雏形。

通过分析整理和平元年(460年)之前的佛像服饰图像,结合金申对于北魏太和年间单体佛像的列表归纳[14],可以发现,和平元年(460年)以前的北魏单体佛像佛衣均未出现规整、连续的“折带纹”,是以单个纹样的萌芽形式为主。而现存北魏太和年间的多尊佛像所着袈裟则与云冈早期主尊佛像有着相同的“折带纹”,如台湾台北故宫博物院所藏北魏太和元年(477年)释迦牟尼金铜佛坐像,佛像结跏趺坐于方形台座上,右手掌心向前施无畏印,左手执衣角,背光火焰纹内雕七尊着“通肩式”的小坐佛(见图10)。台座背面阴刻铭文“太和元年(477年)九月十日安熹县堤阳□□愿己身为□□母造释迦闻佛又为居家眷属大小现世安隐亡者生天宣语诸佛所愿如是故记之耳”,安熹即今河北定县附近。又如日本东京根津美术馆藏北魏太和十三年(489年)金铜释迦多宝二佛并坐像中着“半右袒式”佛衣的佛像,外层袈裟边缘亦雕刻有规整清晰的“折带纹”(见图11)。

此外,“折带纹”的形成或可作为云冈石窟开凿时间的一个旁证。北魏天安元年(466年)冯受受造石佛坐像“半右袒式”佛衣所现“折带纹”已相当明确规整,与云冈早期主尊服饰装饰完全相同,其年代是在云冈开凿时间之后,如金申所述的“折带纹”萌芽时期表现的几尊北魏河北佛像雕造时间均不超过460年,最晚的为宋德兴造石佛坐像,为太安三年(457年),而目前也尚未发现在和平元年(460年)前有饰规整“折带纹”的“半右袒式”佛衣出现。对于云冈最初开凿时间,目前学界观点不一,形成以阎文儒为代表的“为文成帝再兴佛法之明年——兴安二年”的“兴安二年说”(453年)与以宿白先生为代表的“和平元年说”(460年)两种观点。以佛像服饰中“折带纹”的形成可证明云冈开凿时期为“和平元年说”的合理性,佛像服饰在造像断代中的标尺作用由此可见。

图10 北魏太和元年(477年)杨氏造释迦牟尼金铜佛坐像Fig.10 Golden bronze sitting buddha of Sakyamuni made by YANG in the first year of Taihe (477)

图11 北魏太和十三年(489年)贾法生造金铜释迦多宝二佛并坐像 Fig.11 Golden bronze sitting buddha of Sakyamuni and Duobao made by JIA Fasheng in the 13th year of Taihe (489)

3 雕饰“折带纹”的“半右袒式”佛衣的影响

北魏时期云冈地理位置特殊,处于佛教由西向东、由北向南,以及同时期由南向北、由东向西两条传播线路的汇聚点。当雕饰有“折带纹”的“半右袒式”佛衣样式在云冈形成后,其以所处都城的地理优势反方向辐射影响到两条线路所经地区的佛像服饰,除了继续成为云冈中期流行的佛衣样式,还被应用于龙门、麦积山甚至敦煌等地的佛像中,河北、陕西等地单体佛造像亦受其影响,成为佛像传入中国后形成时间最早且延续时间最长的佛衣样式,时间持续半个世纪以上,一直沿用到北魏晚期造像中。

3.1 纵向影响

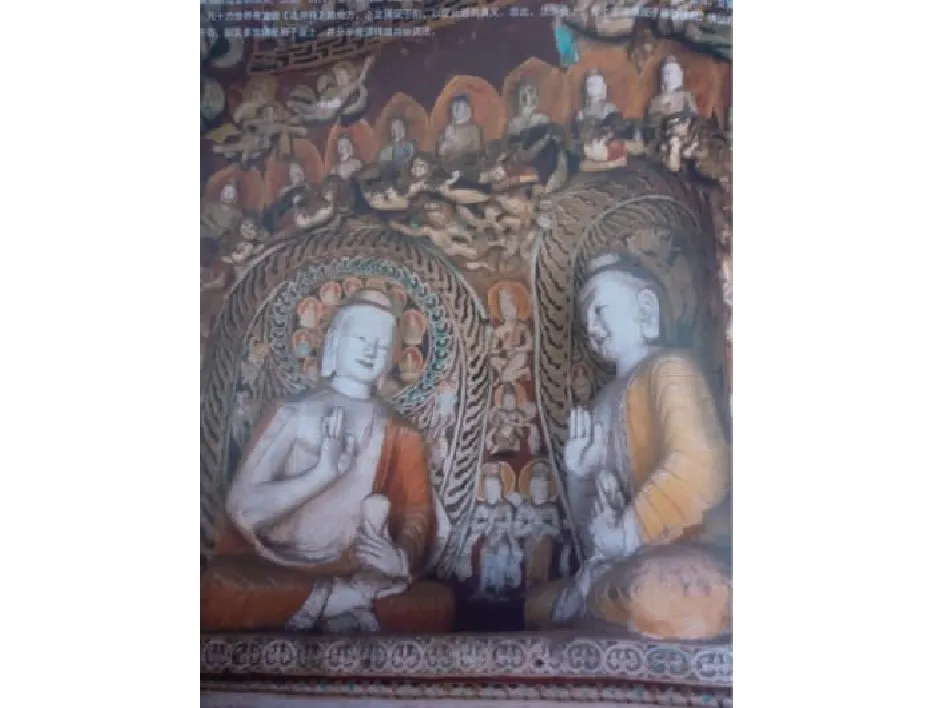

在云冈中期较早开凿的第7,8窟,第9,10窟两组双窟中,“折带纹”依然盛行于佛像所着“半右袒式”中,如第7窟主室西壁、南壁各故事龛内坐佛(见图12)和第9窟前室北壁释迦多宝二佛都着装饰“折带纹”的“半右袒式”佛衣(见图13)。该佛衣样式在被认为具有云冈中期前后段转折特色的第11,12,13窟中继续出现,如第11窟南壁盝形龛内二佛并坐像,佛像所着“半右袒式”佛衣中“折带纹”的雕刻手法更加成熟,线条更加流畅,与佛像神采奕奕的外观相得益彰(见图14)。

北魏迁都洛阳后,在宣武帝时期开凿的龙门石窟古阳洞多处佛龛中,饰有“折带纹”的“半右袒式”佛衣仍为流行的佛衣样式。如古阳洞南壁上层第3龛(比丘法生造像龛)、北壁上层第4龛(比丘慧成造像龛)内坐佛,均为结跏趺坐,双手作禅定印,外层佛衣半覆右肩,边缘饰规整的“折带纹”,与云冈第20窟主尊佛衣样式如出一辙(见图15、图16)。虽然同为“半右袒式”佛衣,但是细节之处依然表现出强烈的时代特征,同时也显示出佛像衣着的发展演变。

图12 云冈第7窟主室西壁坐佛 Fig.12 Sitting buddha on the west wall of the main room in cave 7, Yungang

图13 云冈第9窟前室北壁二佛 Fig.13 Two sitting buddhas on the north wall of the front room in cave 9, Yungang

图14 云冈第11窟南壁二佛并坐像 Fig.14 Two sitting buddhas on the south wall in cave 11, Yungang

图15 龙门古阳洞南壁上层第3龛坐佛 Fig.15 Sitting buddha in the third niche on the upper south wall in cave Guyang, Longmen

图16 龙门古阳洞北壁上层第4龛坐佛 Fig.16 Sitting buddha in the forth niche on the upper north wall in cave Guyang, Longmen

3.2 横向影响

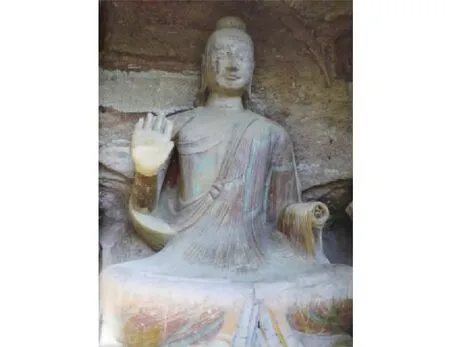

在佛教传播的西北线上,麦积山的北魏时期佛像亦较多受到云冈影响,并且麦积山开窟造像的第二个高峰就出现在北魏时期。文成帝继位后下诏复法开凿云冈“昙曜五窟”后北魏佛事迅速兴盛,并在河西地区建造佛教石窟工程。留存至今的北魏洞窟有80多个,占麦积山窟龛总数近一半。以现有实物看,第114窟右壁龛内坐佛像,磨光肉髻,结跏趺坐,双手作禅定印,着半覆右肩的“半右袒式”佛衣,其上雕刻着精美的“折带纹”(见图17)。第115窟正壁龛内被认为是阿弥陀佛的坐佛像[17],是唯一保存纪年铭文的造像,雕造时间为景明三年(502年),与龙门古阳洞开凿时间接近,佛像结跏趺坐于方形台座上,面形方圆,双眉细长,“半右袒式”的佛衣边缘“折带纹”表现明显,衣角搭于左肩(见图18)。

图17 麦积山第114窟右壁龛坐佛(北魏) Fig.17 Sitting buddha on the right wall in cave 114, Maijishan(the Northern Wei Dynasty)

图18 麦积山第115窟正壁佛像北魏景明三年(502年)Fig.18 Sitting buddha on the main wall in cave 115, Maijishan in the third year of Jingming(502)

饰“折带纹”的“半右袒式”佛衣除应用在石窟佛像与壁画佛像中,在被应用到这一时期的单体佛像上,除了第2节所述河北地区太和年间单体金铜佛像及石佛像外,身为佛教重地的陕西地区单体佛像亦受到影响,如1974年西安王家巷出土、现藏于西安碑林博物馆的北魏和平二年(461年)释迦石佛像,佛像结跏趺坐于束腰方形佛座上,双耳垂肩,双手残,似作禅定印,波状发髻,具有突出的北魏中晚期造像特点,其服饰为刻“折带纹”的“半右袒式”佛衣(见图19),但颇具地域特色,体现出雕饰“折带纹”的“半右袒式”佛衣样式的影响力。

图19 北魏和平二年(461年)石佛坐像Fig.19 Sitting stone buddha in the second year of Heping of the Northern Wei Dynasty(461)

4 结语

云冈早期主尊佛像所着“半右袒式”佛衣的主要特征为外层袈裟半覆右肩且边缘雕刻精美考究、具有装饰效果的“折带纹”,并成为南北朝时期北方佛像服饰的主要流行样式及特征。

从传播路线上,“折带纹”的形成呈现出较为清晰地从新疆、河西走廊到中原的传播路线与发展轨迹。从纹样形态来看,经历了由衣褶到单个纹样,再到成组图案,由不稳定到规整明确的发展过程,其应用伴随着“半右袒式”佛衣的形成,于北魏和平年间开凿的云冈早期“昙曜五窟”佛像服饰中正式形成。在“折带纹”的发展中,僧人的活动轨迹、造像者的技术水平以及中国传统服饰观念等均对其产生影响。

云冈早期形成的装饰“折带纹”的“半右袒式”佛衣是当时的流行样式,在云冈中期造像服饰中继续流行,进而影响北魏中晚期龙门、麦积山及其他地区单体佛造像,是中国佛像服饰民族化进程中发生时间最早且延续时间最长的佛衣样式,在中国佛像服饰发展史上具有里程碑的地位,反映出北魏造像家对印度早期佛像服饰改造的探索与实践。