潘玉良的雕塑艺术研究

秦 天(南京艺术学院 美术学院,江苏 南京 210013)

一、潘玉良雕塑学习经历与主要作品

她从《画魂》中走出,身处民国,出身寒微,却凭借自身的努力在艺术界打拼出一番成就。“中国近代第一位女画家”“第一位美专女教授”“第一位作品进入卢浮宫收藏的中国艺术家”……她的艺术魅力独树一帜。2005年,她的一幅《自画像》拍卖价格已经进入“千万级”之列。她在法国是中国艺术家们的领袖,她与刘海粟、徐悲鸿、张大千等国内美术名家过从甚密,她的形象被不断地书写成故事并被翻拍成戏剧。她是潘玉良,艺术家中的翘楚,艺术史家与学子们津津乐道的对象。潘玉良的研究者甚多,可是在众多的研究中以其绘画研究居多,对潘玉良雕塑艺术成就的研究却不甚了了。

民国时期,雕塑从业者甚少,很多画家兼做雕塑,女性更是寥寥无几,作为为数不多的女性雕塑家之一,潘玉良的雕塑与绘画同样出众,这不仅在当时,在现代也是很罕见的。雕塑作为三维的艺术形式,从观察方法、认知方式、制作技巧等都与绘画极为不同的,更为重要的是雕塑的工艺近似轻工业,制作流程繁复且需要重体力,作为女性很难长期独立从事。潘玉良在世时虽已为知名的艺术家,但性格刚毅的她不曾为金钱而委身,不轻易卖画,生活不甚拮据,却靠着不时地出售或者接一些雕塑的订单来维持正常的生计,雕塑大部分原作被售卖是疏于对其雕塑艺术研究的原因之一。

潘玉良的学习经历是对其雕塑艺术研究缺失的另一个原因,在讲求“根正苗红”专业能力的国人看来,虽然她留学多年,但是只在1926年获得意大利教育部一年的津贴金后才正经学习雕塑。据刘立彬介绍:“1925年她以第一名的毕业成绩获取‘罗马大奖’,得以到意大利深造,进入罗马国立美术学院……后雕塑系主任琼斯介绍她学习雕塑,并答应为她免费。1927年,她考入雕塑班,成为琼斯的正式学生。”虽然记录潘玉良留学经历的文字不尽相同,但可以确定的是她学习雕塑的时间在其第一次归国前两年,相较于她长期学习绘画的经历,雕塑只能算作一个“副课”。那个时期的雕塑家普遍留学以法国居多,但当时的欧洲学院体系仍然是文艺复兴以来的古典学院体系,即使艺术中心已然从罗马转向了巴黎,意大利才是古典主义的“耶路撒冷”,才会有那么多的人去朝圣。所以潘玉良虽然学习雕塑的时间不长,却受到了非常扎实的造型训练,在其留存的雕塑作品中便可以看出。

在有限的文字、图片资料中,笔者考据出16件雕塑,除了《总理遗像》《童年的回忆》、若干件浮雕未曾有明确的图片资料外,其余11件雕塑均有图片为证。潘玉良的雕塑大多以肖像为主,有《牟儿》《王济远像》《王守义像》《自塑像》《格鲁塞像》《蒙台梭利像》《汪德昭像》《张大千像》,或小件雕塑如《中国女诗人(李清照)》《张大千立像》《矿工》等。这与雕塑的繁复制作工艺有关,体量越大,制作起来越难独立完成;其二,潘玉良常为其身边亲朋挚友塑像,表现与对象之间亲密的关系或者深厚的情谊。例如曾经的老师王济远、其重要的赞助人和密友王守义、良师益友张大千等。肖像雕塑常为兴之所至,骨架一支,就可迅速开始制作,只要保存得当还可反复塑造;其三,肖像雕塑可以更加私密地传达一个人的情绪与作者的艺术观念。与其绘画语言相似,潘玉良少有关心政治及社会的主题,常作艺术风格语言的探索,她将内心的写照与艺术的语言相融合,在雕塑创作中亦是如此;其四,潘玉良的雕塑多体现纪念性,自希腊始古典主义雕塑就以宗教神、名人、政治家、贵族等为塑造的对象,雕塑采用大理石、青铜等永久性材料来承载纪念的特质,所以只有重要的人物才需要被塑像。

二、潘玉良的雕塑风格

潘玉良的雕塑作品风格形成主要源自其意大利求学经历,同时也与多年的法国生活相关。意大利与法国接壤,曾经昔日艺术中心的地位在潘玉良留学的时代不复当年,但意大利保存着古希腊罗马直至文艺复兴的传统,其深厚的文艺传统仍是整个欧洲的正宗。对于雕塑这门悠久的艺术而言,意大利有着更好的技艺传承体系,保留着传统造型法则与精神,这也是潘玉良的雕塑风格,特别是肖像雕塑不同于其他雕塑家的原因。潘玉良的雕塑在风格上大致可分别三类:(1)古典主义的肖像雕塑;(2)现代主义风格的雕塑;(3)“合中西于一冶”。

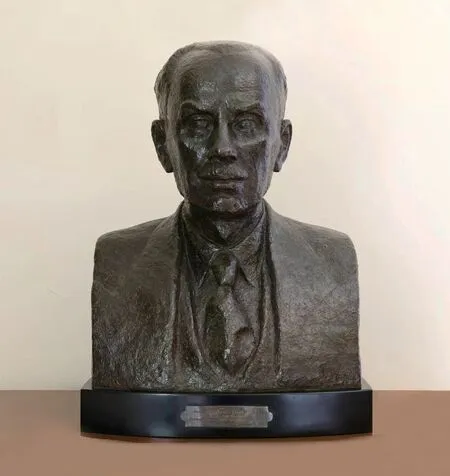

潘玉良的肖像雕塑具备非常扎实的造型特点,兼具了“像”与“古典”,对特定结构的塑造偏向古典主义的范式,例如眼睛更加注重体积而非刻画瞳孔及其光影的颜色变化,鼻子更加概括,头发的边缘也刻画得清晰且立体。《蒙台梭利像》作于1958年,是潘玉良受邀为意大利教育家蒙台梭利女士所作纪念像,其成稿为大理石雕刻而成,相较潘玉良所作泥塑有明显的不同。进入近现代后,雕塑工艺需要多工种配合完成,很多雕塑家不再从事石雕这项费时费工的体力劳动,雕塑家通常将制作完成的泥稿交给石雕工进行复制。大理石成稿在眉弓、发际线、下颏等细节的处理较其泥塑更加生硬,泥塑在整体的造型上也更加饱满,《蒙台梭利像》未得到更加精细的复制。作于1954年的《格鲁塞像》(图1)是为了纪念塞努西博物馆的图书馆原馆长格鲁塞所作,成稿为铸铜件,由于铸造时通常会因铜水的快速受热及冷却而产生表面体积的收缩,《格鲁塞像》的成稿在形体的饱满度以及五官的细节结构上都有不同程度的损失。这些问题对于雕塑工艺是普遍的,却因为潘玉良有留存制作过程图片的习惯,有了图片的对比,才可见潘玉良真实的雕塑塑造能力。

图1 格鲁塞

《蒙台梭利像》和《格鲁塞像》均是为已故者做像,当时虽已有照片、画像可供参考,但缺少真人作模特写生,对惯“以写生代创作”的潘玉良来说总不那么自在,故这两件肖像作品更趋于古典范式,多少有一些僵化。然而对于雕塑家而言,平面的照片永远没有真实的模特在空间中来得生动,在雕塑的观察中,雕塑家会根据真实空间中的真实形体进行视觉概括,最终形成完整的造型。有了真实的模特,在《王守义像》《汪德昭像》《王济远像》的塑造上潘玉良明显更加自如,这三件雕塑兼具了古典与写实,形体的处理也更游刃有余。王守义是潘玉良的挚友与重要的赞助人。相传潘玉良为其制作数件雕塑,其中获得“第七届紫罗兰国家沙龙”银奖的《王守义像》作于1947年,其眉弓与眼睛转折的塑造加强了上眼睑与眉弓的连接,处理得十分精妙,嘴唇刻画得细致且立体,与眼睛线条在方向上形成呼应。汪德昭是我国著名的物理学家,他于法国求学时熟识潘玉良,学界认为《汪德昭像》的完成时间为20世纪40年代,但从潘玉良留下的雕塑制作照片上看,《自塑像》(图2)1951年已经完成,而汪德昭归国的时间在1956年,所以笔者推测雕塑的完成时间为1951—1956年间。《汪德昭像》的脸与鬓角的衔接也改变了模式化的塑造方式,显得更加自然,整体感更强。王济远是潘玉良在上海美专时期的启蒙老师,作为学成归来的反馈,潘玉良为其塑了像。王济远与塑像合影的照片刊登在了《艺苑》杂志上。《王济远像》在面部空间的整体性上做得较为讲究,在低点的处理上尽量弱化,头发被分成了若干团块,耳朵与嘴的细节刻画尤为精彩。这三件雕塑是潘玉良肖像雕塑中最具代表意义的。

图2 自塑像

潘玉良同时进行着现代主义雕塑风格的尝试,《自塑像》《矿工》为代表。《自塑像》是潘玉良雕塑作品中传播最为广泛的作品,也是潘玉良雕塑语言最为成熟的一件作品。二十世纪中期,欧洲的现代主义雕塑已经趋近成熟,早期大师如布德尔、德斯皮欧、蓬蓬,到后来的布朗库西、李普希斯等,他们对雕塑的态度从呈现古典精神转为更加纯粹的形式空间的探索。久居法国的潘玉良受到了这股风潮的浸润,特别是在第二次出国后这种趋同更加清晰。《自塑像》是潘玉良在早期现代主义风格上得到的启示,形体与结构更加概括和精炼,面部的空间更加符合东方人的特征,在结构之间的交界处塑造得更加锐利。整体的构图上雕塑根据头部的动态选择了不对称的脖颈与肩的局部作为构图上的对应,左侧胸锁乳突肌的线条又与右侧锁骨形成线的交错,整个雕塑在形体的塑造上犹如数块几何体的结合,却很恰当地将具体的五官与头颈肩的结构安放其中。为了配合雕塑的整体感,潘玉良将五官的空间进行了压缩,视觉上让雕塑更加协调。《自塑像》是潘玉良众多“自画像”其中的一个版本。无论从自我审视、家国情怀、女性意识、艺术语言的角度来看,自画像都能更好地映射潘玉良的内心。另一件作品《矿工》是潘玉良受“华人船王”董浩云先生之邀为“东亚巨轮”(Oriental Giant)号邮轮所作的雕塑创作,以一名正在挖矿的矿工为主题。整体人物从右脚至头顶有较强的动势,与手中的铁锹很好地形成了直角的对应,人体的结构也很清晰,形体上摈弃了古典主义的柔美与均衡,更加注重建筑感与团块感的塑造,虽不完全符合解剖学上的人体构造,但体现了雕塑的力量感,整个构图和塑造上都能找到早期现代主义雕塑家布德尔《射箭的赫拉克勒斯》的影子。

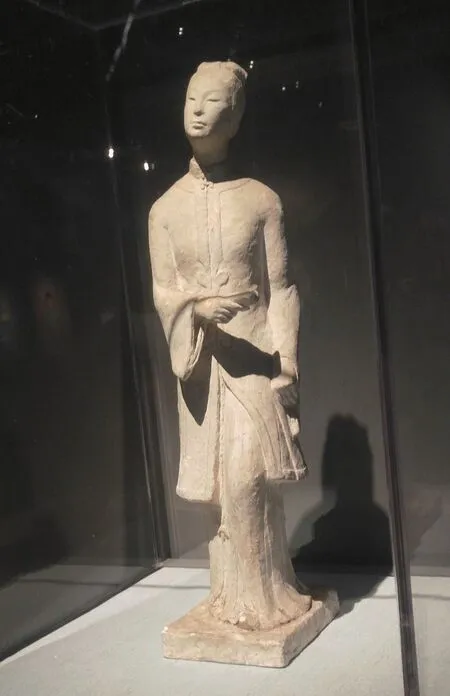

美术西化的潮流逐渐随着国内形势的变化而转向了“民族化”,受其影响,潘玉良开始了艺术民族化的探索,即陈独秀当年对其评价“合中西于一冶”的视觉化呈现。1937年,潘玉良制作了雕塑《中国女诗人(李清照)》(图3)泥塑小稿,但最终成稿的年份却不得而知。从雕塑的完成度以及造型的考究程度上看,此非一时之作,必是长期推敲而成。雕塑放弃了西方写实的技巧,人物造型偏向汉唐时期的佛像形制,衣纹以线刻为主,注重线条以及“气韵”的连贯,面部以“秀骨清像”代替了解剖学的结构,整体雕塑内敛、优雅,是潘玉良雕塑最为“民族化”的典范。《张大千胸像》是另一件著名的雕像,两人是挚友也是艺术上的灵魂伴侣。张大千曾赠予潘玉良画作《百感图》、在潘玉良的《豢猫图》上为其题跋,潘玉良也为“大千老弟”塑了像,张大千在1959年赴法时抱着铜像与其合影。塑像的构图稳重且整体,犹如“山”形,面部塑造以写实技巧为主,表情平静、深沉。胡须是张大千的标志,潘玉良削弱了胡须的体量感,而让其更好地融入胸部的造型,胡须的线条也与周边的衣纹相呼应,使整体造型更像一座“真山水”,胡须形似山中的流水,雕塑不再只有像,更有了“灵”。这些“非西化”的方式让这两件雕塑独树一帜,作为雕塑“民族化”的尝试,虽不及她绘画的数量与成熟度,但可对后来者起到至关重要的示范作用。

图3 中国女诗人

三、结论

潘玉良以绘画名扬天下,雕塑虽为其“副业”,她却着实下过很深的工夫,技巧与审美并重,她也领悟到了欧洲古典主义的精髓。绘画作为潘玉良的“偏爱”,却未给她带来生活质量的改善,反而因售卖雕塑得以获取一定的报酬,可见其雕塑艺术的水平。在古典主义的雕塑风格外,潘玉良还进行了现代主义风格与雕塑“民族化”的探索,正合了她在绘画上追求“合中西于一冶”的目标,她在雕塑艺术上的探索无疑是成功且重要的,然而后来者很少论及。姚玳玫女士谈到那一代女雕塑家时:“作为西式雕塑的开荒者,她们立下了汗马之功……个人主义艺术立场的坚持注定她们会为集体主义大潮所抛弃,她们既不想趋附时代,也不懂得与各方人际周旋——让雕塑变成社会空间标志物所需要的各种应对。”

①刘立彬:《民国时期现代雕塑研究》,中央美术学院博士学位论文,2004 年。

②大部分文献记载为“东方巨轮”号,应该是以英文“Oriental Giant”汉译而成,据郑会欣《董浩云年谱》记载,1959 年董浩云先生曾亲自下水为此巨轮题写《“东亚巨轮”号下水颂》,并请好友赵元任先生为词谱曲,特此勘正。

③范迪安:《潘玉良全集8》(文献卷),安徽美术出版社,2015 年版。

④姚玳玫:《喑哑的一角:1920 至1940 年代中国女性雕塑家行踪考辨》,《美术观察》,2017 年第9 期第105-114 页。

——潘玉良的艺术人生