作曲家刘振球先生的五封信

OUTLINE / The 1980s was the creative heyday for Liu Zhenqiu, one of the mostoutstanding composers of Chinese opera and musicals. Between September andOctober 1989, Liu wrote five letters to Shen Chengzhou discussing his art. Now,Shen has sorted these letters and published them in memory of this fine composer.

刘振球先生是中国歌剧音乐剧最优秀的作曲家之一。1980年代,是刘振球先生歌剧、音乐剧作品创作最多的时期。1989年9月-10月,刘振球先生连续给我写了五封信,谈他的歌剧音乐剧的创作。刘振球先生离开我们快两年了,我把这些信件整理出来发表,以怀念这位优秀的作曲家。

——沈承宙

承宙兄,你好!

来信收悉,谢谢你对我的关心和支持。关于音乐剧近年来在我国的成长和发展,的确有必要专门总结一下。我将尽我的可能支持你的工作。不过这需要花去我一些时间和精力,因为要求我回答的问题及要寻找的资料太多了,但我还是将尽力尽快完成。这里,我就你提出的第一、二项做出简要回复。

1.我是从1978年开始我的歌剧音乐创作生涯的。按创作顺序,创作演出的歌剧有:

《中原女烈》(1978年);

《现在的年轻人啊》(1980年,湘潭版);

《现在的年轻人》(1980年,北京版);

《斑竹淚》(1982年);

《高山下的花环》(1983年);

《蜻蜓》(1984年);

《深宫欲海》(1986年);

《啊,董事长》(1986年);

《公寓·13》(1986年);

《从前有座山》(1989年)。

其中可以划入音乐剧范畴的有《现在的年轻人》(1982年北京版)、《蜻蜓》、《啊,董事长》、《公寓·13》(1988年修改版)等四部。《啊,董事长》因故未能排演,仅完成了钢琴谱的写作。上面作品中,《斑竹泪》也仅完成了钢琴谱的写作,未能演出。

2.《现在的年轻人》(北京版),编剧盛和煜、汪荡平创作这部歌剧时,他们均在常德地区戏工室工作,属于湖南戏剧界的少壮派。盛和煜后来调到省湘剧院任编剧,1988年创作湘剧高腔《山鬼》,名声大振。导演谷风是中央歌剧院的老导演。中央歌剧院于1982年6月底在北京民族文化宫礼堂首演,后又在中央音乐学院礼堂公演,共连续演出十场。

有意思的是,《现在的年轻人》在北京公演时,正值北京电视台公开播映日本电视连续剧《姿三四郎》。当时北京是无论老少,一到晚上均坐在电视机前观看,街上行人都很少了,难怪后来北京音乐报记者报道说是:《现在的年轻人》大战日本的《姿三四郎》。

《蜻蜓》的编剧是冯柏铭。冯柏铭和盛和煜等都属于湖南戏剧界少壮派。我与他合作的作品有《中原女烈》(1979年获湖南省优秀剧本、音乐、演出奖)。

还有后来的《深宫欲海》。现在他调到总政歌剧团任编剧。《蜻蜓》的导演是胡湘光、冯柏铭。胡也是我们常与之合作的,其中《中原女烈》与《深宫欲海》均是由他导演的,现任湘潭市歌舞剧团副团长。《蜻蜓》于4月参加全省歌剧巡回调演,获全省歌剧音乐创作一等奖、剧本创作二等奖。6月被文化部及中国歌剧研究会选中,赴北京参加中国歌剧座谈会观摩演出,在北京公演四场。

《公寓·13》,编剧苏柯、冯之,他们也是少壮派。苏柯现任郴州地区文化局长;冯之现任郴州地区戏工室主任。导演王绥之,湖南省话剧院老导演。作曲,除我之外,还有郴州地区歌舞剧团的周明生、赵建民、岳瑾。

《公寓·13》,郴州地区歌舞剧团于1986年5月首演;7月参加全省歌剧话剧调演,获剧本、导演、演出等奖项。1986年12月参加全国歌剧交流演出,获优秀演出奖和创作奖。1988年7月,我再次赴郴州进行了较大的修改,同年9月,被中国戏剧节选中,参加了首届中国戏剧节,公演于北京民族文化宫礼堂。

以上情况,简单介绍给你,供你参考。

“音乐剧”,在其艺术形式上如何界定?好像每个人心目中都有那么一把尺子,但要说起来,还真有些说不清楚。

我想还是要把现代音乐剧,与我国20世纪五六十年代出现的、以《刘三姐》为代表的民歌剧民谣剧区分开来,这就正如要把现代流行歌曲与一般的民歌民谣区别开来一样。在某种意义上,可以说音乐剧是以城市为中心的社会商品经济发展的产物。与之相牵连的是在形式上,音乐剧与流行音乐(商品化的)及20世纪发展起来的电子音乐有着相当密切的关系。我的图示是:

音乐剧的轨迹正是驰骋在歌剧与流行音乐之间,有的与流行音乐更为接近一些,有的则与正歌剧更为靠近一些。而无论是哪种情况,其音乐语汇及表演形式的民族性是一个相当重要的问题。

另外,音乐剧在其舞台形式上更具灵活性和多样性,特别注重现代声光技术的运用。

以上这些只是随便聊聊,您是我国宣传音乐剧的先行者,望能更多地听到您的教诲。

10月初,我省举办“洞庭之秋”艺术节,上了我的最新作品:歌剧《从前有座山》,由株洲歌舞剧团演出,我亲自担任指挥。很欢迎您来看一看。这部歌剧集中了我的一些优势,自认为比《深宫欲海》要好一些。

不多谈。字迹潦草,请原谅。

祝安!

振球1989年9月18日,于长沙

通讯处:湖南省歌舞团创编室

第二封信

承宙兄,你好!

前一阵,我为《中国歌剧艺术》编委会写了一篇心得体会文章。现在我手头有这篇文章的草稿,现寄给你。它可以从某一个侧面说明我在歌剧创作上的一些追求和观点。当然这绝不是全部。供你参考。

另,我那部歌剧《从前有座山》,定于10月7日在长沙湖南剧院演出。如能来,请先给我一个信息。我诚心地欢迎你。

啊,最近《人民音乐》听说发了一篇赵行道教授专门写我的文章,他是中央音乐学院的,是我的主课老师。请你也查看一下。

祝好!

振球1989年9月21日

(附,文章草稿)

《从人民的歌唱中得到启示》

在我进入音乐学院接受正规音乐教育以前,我一直是生活在民间音乐的汪洋大海中,我和我周围的人民一起歌唱,一起欢乐。以至多少优美动听的旋律,直到今天依然回荡在我的脑海中,久久不能忘怀。多年的专业音乐教育,不仅提高了我的创作技巧,更使我逐渐领悟到了优秀的民间音乐在其纯朴的流动过程中所展现的内在的极其深沉的美,以及在运用这些材料时具有的那种任情挥洒和充分展开的可能性。在中国这块土地上,大半个世纪来音乐事业的发展,特别是交响音乐、舞剧音乐以及歌剧音乐的发展,师辈们的优秀创作及其经验,也给了我很大的教益,使我认识到从人民的歌唱中不断吸取营养以丰富自己的创作,才有可能使自己的作品得到人民的承认,具有强大的生命力。我的歌剧创作生涯,就是这样一步一步走过来的。开始也许是非常幼稚可笑的,但逐渐地使我成长起来,并使我有可能向更高层次跋涉。

(一)从我创作第一部歌剧音乐起,直至今天,我始终抱着一个宗旨,即我是在为中国的一个普通观众写戏,我期望获得他们的理解、喜爱,赢得他们的掌声和由衷的赞誉。

那是1979年新中国成立30周年大庆前夕,我被湘潭市歌舞剧团邀请,为冯柏铭的歌剧文学脚本《中原女烈》谱写音乐。说实话,当时,对于我这么一个歌剧新兵来说,如何把握戏剧人物性格,如何运用音乐手段来推进戏剧冲突、戏剧矛盾、戏剧情节的展开,以至制造某种宏大的音乐戏剧场面等,还是非常幼稚的。但是有一条我是坚定的,即在我的音乐中,要融进人民群众所熟悉的民间音乐素材,并写出一两段漂亮的为人民群众所喜爱的唱段来。出自这样一个极为单纯的想法,纵观全剧虽然也出现了不少毛病,如音乐素材运用太多,造成全剧音乐不够统一;旋律线条过于细腻而缺乏戏剧性等,但的确也使我在另一方面获得了成功。我记得剧中有那么一个细节,即剧中主人公向警予在大革命失败后,面对国民党反动派的白色恐怖,她的学生劝她赶快离开武汉,并交给她生活在家乡——湖南溆浦——的孩子的照片,由此引出了一段感人肺腑的内心独白:“小宝宝,小宝宝/天天盼,妈妈到/妈妈就要回来了/来抱小宝宝……”英雄人物的高尚情操感动了我,使我很快就谱写好了这段咏叹调。曲中非常自然地融进了湘西民歌《马桑树儿搭灯台》的素材:

曲调平易近人,感情淳朴真挚。我万万没有料到,就这么一个结构简单的民歌体式的唱段,却打动了曾经坐在剧场看戏的千千万万普通观众。我永远不会忘记,我随团到江西萍乡等地演出的那几个夜晚,在剧场里,一些不知名的观众竟然也随着演员的演唱情不自禁地哼唱起这首小咏叹调来。这对于一个刚刚起步的歌剧圣殿的朝拜者来说,所得到的鼓舞是多么大啊!过去我和他们一起歌唱,现在我还要和他们一起歌唱,以至永远。

(二)时代在发展,人民的歌唱也在逐渐地发生变化,特别是看到了社会生活发生巨大变革的1980年代,这种变化就更为显著了。在这一时期中,流行音乐的闯入则是中国音乐生活中的一件不容忽视的大事。它的闯入曾使得文艺界产生了不安和惶惑。这个在世界上早在20世纪二三十年代就已经解决了的问题,直到1980年代才在我们这个神奇的国度里被提出,而且引起了不少的风波,不觉得太迟了些吗?在这段时间里,我一方面被流行音乐的奇特的音色和强烈的节奏所震撼,同时我也在冷静地思索着。流行音乐之所以能在人民中(特别是城市青年中)流行,它明显地反映了当代青年对于音乐艺术的美学需求,它与古老的民歌小调之所以能在山区农村的老百姓中流传开来是同出一辙的。所以作为一个音乐工作者,有人提出要用学习民歌的那种热情,来学习和研究当代的流行音乐,这是有一定道理的。那么,能否适应这一变化了的形势,从流行音乐中吸取一些有益的东西,来进行我们的歌剧创作呢?这就成为1980年代歌剧创作的一个新课题。在一定程度上,我认为这是关系到我国歌剧事业能否获得新生、赢得观众的大问题。

1982年,我被邀请到中央歌剧院重新为盛和煜、汪荡平的文学脚本《现在的年轻人》作曲。此剧的音乐原稿是1980年为湘潭市歌舞剧团谱写的,当时我还没有意识到上述问题的严重性,还是按照常规走路。本子立起来了,但并未获得很大的成功。这次我着力在这个问题上下了些功夫,做了一些大胆而有益的尝试和探索。加上导演在舞台样式上的处理及演员的表演上都做了许多大胆的创新,这就使得这部轻歌剧以全新的样式出现在首都舞台上,受到许多青年观众的喜爱和赞扬。纵观全剧音乐,在旋律写作上仍然融进了很多古老的民歌素材,保留着一种纯朴的民族风格,但在节奏上,甚至在某些段落的旋律展开上,融进了许多当代青年人所喜闻乐见的那种明快的,具有某种舞曲风格的节奏型。我在全剧音乐中贯穿使用了一个具有强烈动感的、包含有切分节奏的主导动机:

在这一动机的带动下,自然地引出了全剧六个人物的歌舞场面:幕前序曲《快乐的风》:

这一主题明快而富有当代青年人的朝气。另外还有一个副主题,它是由剧中主人公夏虹的咏叹调《天边有颗明亮的星》中展示出来的。

曲调糅进了常德丝弦的某些元素,柔和、婉转、流畅、纯朴,而在伴奏写作上采用。节奏型,轻盈、跳荡,而且有青年人的活力。这就从不同侧面揭示了当代青年人丰富的内心世界和他们对于理想、爱情、事业的执着追求。

沿著这条创作思路,1984年我又为湘潭市歌舞剧团创作了轻音乐歌剧《蜻蜓》。在这部作品中,我有意识地将乐队编制压缩为由十二件乐器组成的轻音乐队,并第一次引进了爵士鼓。这个剧目参加了(1984年)全国歌剧座谈会的观摩演出,获得全国歌剧界的好评,和文化部、中国歌剧研究会的嘉奖。

1986年,我又与郴州地区歌舞剧团周明生等同仁合作,创作了音乐剧《公寓·13》。在1988年的修改稿中,我只用了八个人的伴奏乐队,并且第一次引进了一台电子合成器(DX11)。同年9月,《公寓·13》被选调参加中国首届戏剧节。湖南土生土长的音乐剧再次在首都舞台推出。

(三)在歌剧音乐这块领地里,通过对于我所熟悉和喜爱的人民的歌唱形式,即民族、民间音乐的学习和运用,逐渐地使我体会到,越是深入到民族、民间音乐的本源,即这类音乐的极为原始形态的歌唱来进行研究和处理时,就越是显现出它们的无穷魅力和神秘性、可变性。在处理和运用这类素材时,能使自己进入一个更高的更为自由的创作天地,而且更有意思的是,从这里出发,甚至可以找到通向现代意识、现代观念的途径。

1986年,我为湘潭市歌舞剧团谱写了歌剧《深宫欲海》,很多人为我在这部歌剧中创作的无姬(剧中人)的《三杯酒》叫好。而这个唱段则是灵活地采用了古代琴曲和民歌的风格,在强烈的情感冲击下一气呵成的:

而我在这部歌剧音乐中所设计的独特的打击乐器群,更引起了人们的注意。在这里,我有意识地追溯民间打击乐器的本源,并大胆地予以重新组合和运用,用以拓展它们奇特的音色,使其与我所要描写的对象吻合。

在全剧的另一处地方,尚未引起人们足够注意,但我又必须提到的是:当无姬中箭身亡,其夫公子伋呼天抢地地唱完他的咏叹调《雷电颂》之后,场景暗转,舞台上重现皇宫内慌乱的情景,而后是公子伋抱着无姬的尸体上场。在这段时间里,我特意安排合唱队唱出《招魂曲》:

那原始形态的歌唱,恰似远古的宗教祭祀场面,充满着庄严、神秘和悲凉、凄厉。它不仅填补了舞台空间,而且制造了一种特定的舞台氛围。说实在话,越到后来,我就越是喜欢运用这种最简练的手法来制造某种戏剧情境和舞台氛围了。

1984年的《蜻蜓》,在第四乐章的开头,女护士为婷婷拆纱布时,我就用了节拍器的固定音响来制造一种紧张不安的和急切期待的心理状态。到1989年,我为株洲歌舞剧团创作的《从前有座山》中,运用得就更多更自由了。在全剧发展到第三章高潮处,主人公楝花由于种种戏剧情节的推进,最后被逼得走投无路,只好扒在这苦楝山中求死,以解脱自身的痛苦,这时乐队奏出由弱至强的长音,当强至极限时突然刹住,楝花抬头,恐怖地望着前方,大木鱼奏出她心脏的跳动音响,楝花断断续续地吟唱着《求死歌》:

凡熟悉湖南湘西民歌的人都知道,楝花的主题音调取自湘西苗族的平腔山歌(叭咕腔),它的原型是:

这里,节奏的变形,减七和弦的不协调性,及其在演唱上长音处的大颤及逐渐下滑的同时运用等,都使这一朴素的山歌变得恐怖、神秘,似是处于绝境的人在临死前的揪心的呼喊,大大地加强了音乐的戏剧功能,获得了强烈的扣人心弦的戏剧效果。在这部作品中,类似这种运用原始形态的民歌作为素材,创作出具有强烈戏剧效果的音乐戏剧场面的地方还有很多,诸如“摘花”“搓麻绳”“祷祝”等,这里就不一一列举了。在这里我要特别提到的是我和年轻的编剧金灵子(张林枝)的合作。在一部歌剧中,能创作出这样一些动人的音乐戏剧场面,与她的精诚合作和艰苦努力是分不开的。

创作实践使我越来越坚信,越是朴素的东西,越是有深刻的内涵和向更深更广层次开掘的可能性。而在由我们的祖先创造出来的原始形态的民歌中,大多数具备这样的素质——它是人之灵气所在,它能带着我们敲开现代之门,使我们的歌剧音乐作品推向一个更高的审美层次。

中国歌剧能否获得新生,最终能否立于“世界之林”,其中音樂创作的质量提高是极其重要的环节。而要创作出一部好的歌剧音乐作品,所需要解决的问题又是那样多,它像一个浩大的系统工程,需要我们这一代和下一代的艰苦卓绝的努力,才有可能攀登上这一艺术的顶峰。它不仅需要我们的作曲家们具备娴熟的作曲技巧和对于技巧的驾驭、控制能力,而且要求他们对于生活,对于人及人的情感活动有着真切的、准确的体验。如果说,我们能从人民的歌唱中,即民族民间音乐中吸取一些养料以丰富我们的音乐语汇的话,不如说我们更需要从人民的歌唱中深层次地领悟一个民族的气质,民族的神韵,民族的精髓所在。只有这样,才有可能在我们的作品中对于生活、对于人及人的情感活动,做出真切的、准确的表达。

民族意识和现代意识的高度结合,戏剧性和音乐性的高度统一,这是我从事歌剧音乐创作的最高目标,我将为此做出我的不懈的努力!

第三封信

承宙兄,你好!

来信接读。今晚我立即去了我们歌剧研究会(湖南)的朱立奇(会长)那里,通报了你要来长沙的消息。我与他商量,趁你来长沙之际,我们省歌研会想组织一次小型的音乐剧座谈会,邀请我省曾经从事过这类创作演出的作家和团体代表参加。此事要报告文化厅及省文联剧协等,要能实现就好了。如有消息,我将及时通知您。

另,省文化厅内设有招待所,价格较便宜,条件也不错,您来吧!

祝顺利!

振球1989年9月25日,夜

第四封信

承宙:

事情发展较快,今天晚上在审看国庆晚会节目时,遇见省剧协负责人,我把召开小型音乐剧座谈会的事与他谈了,他立即同意,时间安排在10月8日。我们这边办艺术节可能是从29日开始,10月7日演出《从前有座山》,其他歌剧因种种原因暂时拿不出来。你可晚几天来。我明天再去剧协具体办几件事:第一,给你发邀请,同时打算也给北京的居其宏同志发邀请。上海方面能否也给商易发一个,明天再定。第二,把准确的时间告诉你。第三,给在各地区的知名的歌剧作者拟发一个通知。有的地区还可要求带一些文章来。我在开会的时候要求他们介绍一下情况。

如果您接到邀请后,请您重点准备一下,内容随您自己定,只要是有关音乐剧的(歌剧亦可包括)。我想,除了介绍国外的,国内近年在音乐剧方面发展的情况,是否也谈谈你的看法。如果居其宏能来,那么你可更多地侧重于国外(欧美)的情况,居其宏则可侧重于国内。如果商易能来,那么他可侧重于音乐剧(歌剧)的创作问题多谈一些。

以上安排妥否,请复信告我。

不多述。

祝安!

振球1989年9月26日,夜

承宙,又及:

今天上午我又与文化厅艺术处、剧协、戏研所及我们省歌研会联系,于6日-8日为期三天的“歌剧(音乐剧)创作座谈会”已基本定下来了。邀请函及通知将于今天起草打印,明天即可发出。你按通知时间,最好提前两天到长沙。在这次座谈会上,请你准备一下关于音乐剧(特别是国外的)的发展现状及展望这方面的材料,在会上做一个重点发言,好吗?

(最好带些录音或录像资料来。)

祝安!

振球1989年9月27日,中午

(我不再另写信给你了,长沙见面再谈吧。)

第五封信①

承宙兄,您好!

来信接读,非常高兴,对您这次来湘传经,非常感谢。我们湘军只会干不会说,不会总结,如有您这位高参为我们谋划谋划,那将会更兴旺起来。

关于《从前有座山》的音乐,我是在去年10月开始构思的,我的目标很明确,即要在其中的两个方面尽力在这部歌剧的创作中超越我自己。以前包括《深宫欲海》在内的八部歌剧(《从前有座山》是我的第九部),一是在音乐的民族性上,二是在歌剧的戏剧性上,而且这两者要求在一定的高度上达到和谐的统一,为达此目的,《从前有座山》的文学剧本和样式都是较理想的选择目标。我对剧本前的提示“很久很久以前”及“很远很远的苦楝山”,非常感兴趣,它给了我很大的创作自由,给了我运用我所熟悉的原始形态的湘西、湘中一带的民歌素材和乐器音色的机会,以利于我所说的民族性的体现。另外,戏剧情节一直围绕两对青年恋人的情感纠葛、爱情的变异及至最后楝花的悲剧结局。情感冲突这一部位一直贯穿始终,这便使我在音乐的戏剧性上下一些工夫,而这种戏剧性是出于人物的情感,人物的性格,是内在的冲突。所以,我即使大量地运用了吟诵、宣叙及咏叹等常用于戏剧性很强的音乐手段,只要情感部位准确,音乐语汇运用恰当,是绝不会使人有洋的感觉的。其实,在我的创作实践中,只要你所写的东西经舞台体现能调动观众在情感上的共鸣,观众也很难有时间去仔细地听辨出哪一段是“洋”的,哪一段是“民”的;哪一段是“雅”的,哪一段是“俗”的了。作家的情感,戏剧人物的情感,观众的情感,达到最高的统一,这应当是歌剧音乐所最终追求的。从这一条出发,音乐的民族性也必须是从属于音乐的戏剧性的。歌剧音乐决不等于是一部民歌联唱作品,这应当是很明显的。以上则是我在《从前有座山》音乐创作中所追求的。

我所使用的乐队编制,是一个残缺不全的单管乐队(株洲方面已经尽了最大的努力了),另外,我加进了很多色彩性乐器,其中有“大筒”,这是我们湖南花鼓戏的主奏乐器,它比二胡的音色要粗犷,略带很重的唦唦的音响;“埙”,古乐器,比箫要粗犷,但又比管子、唢呐要纯朴、细腻,音位游移不定,它在小三度范围以内的滑奏,非常漂亮;还有唢呐、二胡、古筝。在你看的那一场演出中,我用了四支唢呐,其中有个贯穿于全剧的悲剧性动机:

就是用这四支唢呐,加上全部管乐器演奏出来的,具有很大的震撼力!本来我想用八支唢呐,但剧团无法解决,为加强力度和浓度,只好将其余的管乐器加上去。

我喜欢使用民族乐器于管弦乐队中,这不光是为了显示一下民族性,而是它们具有的那种不同于一般管弦乐的特殊音色,总是吸引着我。这样,我把这些民族乐器总是作为色彩乐器使用,点到为止,决不大面积地使用。

另外,我对打击乐器一直是很感兴趣的。可惜株洲没有条件,我只是尽可能地用了下列乐器:

木鱼,大、中、小一套;

包包锣,湘西的土打击乐器;

钢管,我自己在工厂锯成的,定音为C2,F2,A2。

其余的西洋打击乐器和民族打击乐器,只要他们剧团有的,我几乎都用了。在使用上,我有两方面的追求:

第一,不同寻常的演奏方法。如将一面普通的中锣,口朝上,平放于大鼓上,用木槌击锣边。经试验,能发出如钟的音响来。如将一面小钹提起,用木槌击边;如击鼓心与鼓边配合使用;如用手击弦乐器的琴板等……将这些特殊音色配合使用,常有不同凡响的功效。如下例是写楝花与“野男人”小药工过了一夜,直到第二天黎明醒来,发现身上的红斑没有了,抒情地唱出:“但愿这是梦,又怕这是梦……”这段唱,打击乐的伴奏是:

打击乐的规则运动,有一种“朝圣”的感觉,又有一种经过一夜的折腾,至黎明时非常清新的感觉。

第二,用于关键的地方,而决不滥用——音色使用上的戏剧性。如上例,在它前面是用管弦乐伴奏的具有强烈内心冲突的戏剧动作的描写,楝花“夜宿”的音乐,包括雷雨之夜,楝花與冬娃的宣叙调《我不是鬼,我是人》;冬娃的大段咏叹调《大姐,你快苏醒》,均未使用这些乐器。这样便使得在《但愿这是梦》中的使用具有新鲜的、不同凡响的戏剧效果。又如后来楝花的《求死歌》:当楝花被推至不得不用死来解脱自己的痛苦时,乐队先是全奏渐强的长音,当推至极端时突然刹住,静场,大木鱼有规律的音响打破沉寂,趴在地上的楝花抬头吟唱:“求求你哟……”

沉重的木鱼声恰似那扩大了的心灵脉冲的撞击……这是“民族”的,也是“戏剧”的。平凡的木鱼声,在这里就决不那么平凡、那么简单了。强烈的音响和音色的反差,把一个极普通的木鱼突出地显现出来了。

以上是我在写作《从前有座山》的音乐时的一些想法和体会,供您验证时的参考。

我很感谢您准备为我的音乐写文章。投向何处,你决定好了。上海《歌剧艺术》前一阵给我来了一封信,说打算在近期出一个合刊,打算发《从》剧的专题文章,并约我写一篇,但未发出。我的文章是专门谈音乐中的“民族性”(民歌素材的运用)及“戏剧性”(侧重于宣叙调、朗诵调的运用)问题。唱段选曲,我也寄去了三首,任他们选登。您如果也寄上海,我看也绝不可能重复。(上面我用的谱例,我的文章中并未使用。)

张林枝(编剧)的通讯处是:株洲市花鼓剧团,您可以直接写信给她。我见到她也会把您的意思跟她说的。但愿我们能有更多的联系和交往。不多谈。

祝好!

振球1989年10月20日

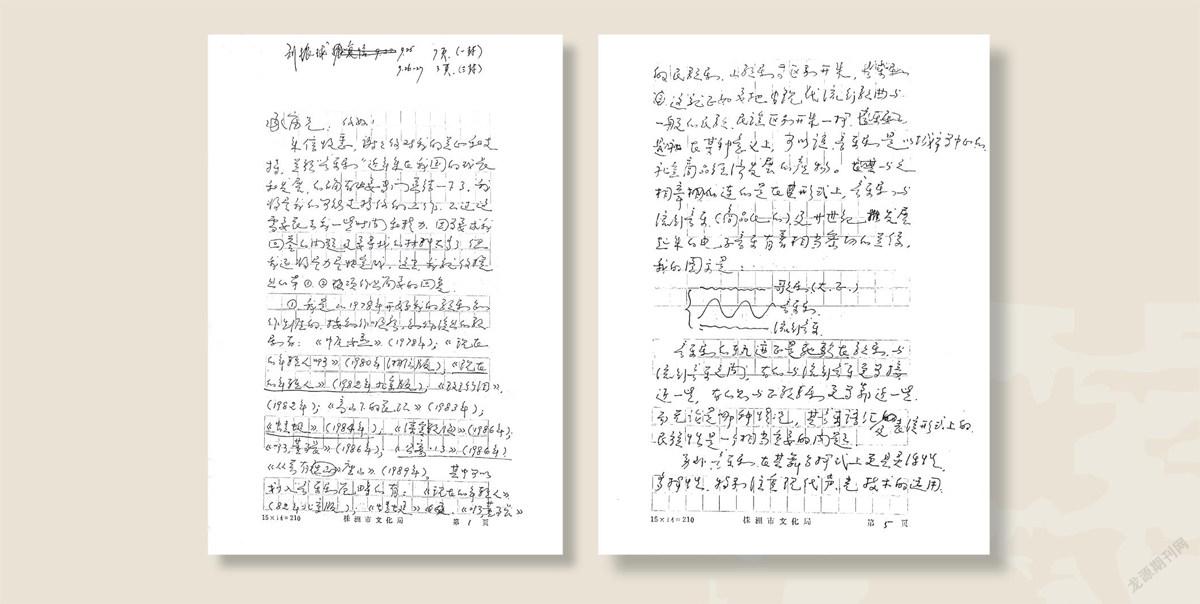

(本文所有谱例由整理者沈承宙先生根据原信件重新手绘并提供。)