中越跨境婚姻现实困境与基层治理策略研究

■ 卢 晓 韦家朝

一、文献述评与问题提出

进入21世纪以来,跨国婚姻(international marriage或transnational marriage)成为社会关注的热点问题。为厘清问题,有必要首先对“跨国婚姻”与“跨境婚姻”进行概念区分。笔者认为,跨国婚姻通常是指婚姻男女双方拥有不同国籍(或一方为无国籍),根据某一方或第三方法律依法缔结婚姻关系的现象;跨境婚姻(cross-border marriage)则指居于两个国家边境的边民①《中国边民与毗邻国边民婚姻登记办法》第二条规定:“边民是指中国与毗邻国边界线两侧县级行政区域内有当地常住户口的中国公民和外国人。”因婚姻关系或类婚姻关系而共同生活在一起的婚姻现象②《中华人民共和国民法典》第一千零四十九条规定,“完成结婚登记,即确立婚姻关系”,结婚登记成为婚姻关系成立的法定标志。基于当前我国边境地区存在大量的没有进行合法登记的跨境婚姻家庭事实,为表述方便,本文暂且选择忽视“婚姻”的合法性定义,使用“跨境婚姻”概念。。该类型的婚姻强调婚姻发生在国境线两侧的县级行政区[1],其主体为边民。在我国边境地区,因历史原因,国境线两侧的边民大部分为跨境民族,故而跨境婚姻具有独特的地域性、族群性特征,与一般的跨国婚姻存在差别。诚然,跨境婚姻实质上是跨国婚姻中的特殊类型,且这类“婚姻”(只是非婚同居关系)绝大部分不被法律所认可,但基于习惯及表述便利,本文仍称为“婚姻”。

从社会学的角度来看,“边民跨境婚姻是边疆跨境民族地区的社会常态,是跨境边民的日常生活事件”[2],“是跨境边民主体性选择和客体性选择相结合的产物”[3]。从法律的角度来看,因为“非法性”特征的现实存在,跨境婚姻实践过程中存在诸多问题,边民跨境婚姻绝大部分都未进行合法婚姻登记,具有身份的“非法性”及婚姻的“非法性”[4]。跨境婚姻中外籍妇女的国家认同、社会认同模糊,会对边境安全造成影响[5]。一旦进入跨境婚姻状态,嫁入的这些外籍妇女普遍会陷入“无国籍—无身份—无权益”[6]的恶性生存链条。跨境通婚家庭持续发展的能力弱,妇女权益难以保障[7]。如何“在依法治理与保障跨境婚姻正当权益进而促进边疆稳定发展间找到平衡点”[8],这是跨境婚姻治理久拖未决的难题。

自20世纪50年代开始,中越跨境婚姻受到社会和政府的广泛关注。据调查了解,20世纪50年代至70年代中期,中越边民通婚为数不少,对嫁入中国的越南妇女,地方政府给她们办理户籍及居留证(没有发现这些跨境婚姻中的越南籍女性加入中国国籍的案例)。20世纪70年代后期,中越关系恶化,跨境通婚基本停止。随着20世纪90年代初中越关系走向正常化,中越跨境婚姻开始渐次恢复且逐渐增多,但地方政府不再为嫁入中国的越南籍妇女办理户籍登记。当前,中越跨境婚姻数量庞大、问题复杂,是边境治理中不容忽视的问题。跨境婚姻“由于涉及国家与国家之间的问题,一些国家指责迁入国对边境婚姻女性的剥削”[9],如果跨境婚姻问题处理不好,可能会给迁入国的国家形象带来负面影响;如果能妥善解决,则可能直接改善毗邻国之间的关系,“如果一个国家以外来婚姻女性的移民较多,那么这个国家与移民来源国的关系会进一步提升”[10]。跨境婚姻治理不仅关系毗邻国之间的关系,也关系边境安全、边民民生,是对我国边境治理体系与治理能力现代化的一次检验。本文通过对广西中越边境村寨的微观研究,透视跨境婚姻实践的内在逻辑与治理中的现实困境,探索跨境婚姻治理策略,以期对我国提升边境治理能力提供参考。

二、中越跨境婚姻的实践环境与内在逻辑

(一)中越边境村:跨境婚姻实践场域

本文所涉数据及资料源于笔者2021年5—7月在广西靖西市龙邦镇HL村田野调查时搜集的相关村委、乡镇关于跨境婚姻的登记材料,以及对6个村屯的49位“越南媳妇”①近年新闻媒体报道习惯用“越南新娘”指称的买卖婚、拐卖婚、骗婚等社会乱象中的越南籍女性。中越跨境婚姻是基于地方内在需求逻辑下的双方自发、自愿的事实婚姻,与媒体报道的远离边境的内陆区域的跨国婚姻截然不同。为加以区别,本文称此群体为“越南媳妇”。、20多位跨境婚姻的其他家庭成员、5位村干部、3位乡镇政府工作人员、2位县级政府领导干部进行访谈的内容整理。

靖西市位于广西西南部,与越南高平省的茶岭、重庆、河广三县接壤,边境线长152.5公里[11]566。高平省位于越南东北部,属多山高地,交通不便,也是越南经济发展缓慢、人口低密度低速增长区域[12]。与靖西接壤的越南边境民族主要为岱族和侬族,与靖西的壮族属跨境而居的同源族群,二者在语言文化、服饰文化等方面有共同的文化渊源,中越边境民间或地方政府互相邀约一起欢度民族节日的传统也沿承至今,双边交往频繁。

龙邦镇是靖西市南部最靠近边境的乡镇之一,国境线自西路87号至97号界碑,长43.85公里[11]567,建有龙邦国际性口岸(位于HL村PG屯),龙邦街为中越边境贸易互市点。HL村为龙邦镇最接边的行政村,全村的7个自然村屯中,6个处于距国境线5公里范围内,与越南高平省茶岭县雄国镇接壤,HL村委距离越南茶岭县约6公里①HL村离越南茶岭县的距离,当地村民多表述为“很近,过去赶圩骑摩托车一二十分钟就到了”。。随着中越陆地边界线的确定,中越边界管理逐渐规范,近年我国在国境线上修建了铁丝网护栏。随着2020年新冠肺炎疫情的暴发,由于疫情防控的需要,我国在各边境村屯设置24小时值勤卡点,对境外人员进出进行严格管控。至此,边境内外边民亲戚往来、边贸互市、跨境婚姻等交往活动渐趋减少乃至基本停止。

HL村有279户1124人(包括越南媳妇及其所生子女)。全村人均田地0.67亩,边民生计普遍以边贸务工为主,以农耕和养殖为辅。HL村自然资源有限,经济发展缓慢,在2020年脱贫之前是典型的边境贫困村②2020年脱贫之前,全村低保户44户112人,残疾人55人,患有重大疾病或慢性疾病33人,五保户1人,孤儿2人,全村无集体产业。。在HL村,现有跨境婚姻(均为越南籍女性嫁入)91例,在距离国境线近的自然村屯,一半以上的家庭是跨境婚姻,而一家多代或多兄弟娶越南媳妇的现象也较为常见。

(二)跨境婚姻实践的内在逻辑

边民跨境婚姻的长期普遍存在,有其自身实践的地理、文化和社会网络基础。

1.地缘相近:跨境婚姻的安全距离

山脉相连、距离相近,是跨境婚姻生成的地理基础。边民常说“翻个山就到那边娘家了”③2021年7月20日在JB屯的访谈记录。村民,男,40岁,娶越南媳妇15年,育有2子。,“走小路半个小时就到了,他们那边有什么事情,一个电话我们就过去了”④2021年7月20日在JB屯的访谈记录。村民,男,45岁,娶越南媳妇18年,育有2子。,“骑摩托车最多10分钟就到那边了,有时比走这边的亲戚还要近”⑤2021年7月21日在NH屯的访谈记录。村民,男,42岁,娶越南媳妇16年,育有2子。。便道无数,距离相近,给边民日常往来提供了便利,当然这也是跨境婚姻生成的安全距离。“不熟悉,不知道他家在哪里、是什么情况,谁敢嫁啊?万一是骗子,怎么办?”⑥2021年7月19日在BH屯的访谈记录。越南媳妇,35岁,嫁入中国13年,育有1女1子。“我们这里结婚,不论娶这边的,还是娶越南那边的,都要按照老规矩,看八字、提亲、定情、迎娶,一个(环节)都不少。远的可不行,亲戚没法走动啊。”⑦2021年7月20日在NL屯的访谈记录。村民,女,70岁,家里娶有2个越南媳妇,对她们都很满意。统计发现,边境村寨距离国境线的近远与跨境婚姻数量多少成正比(见表1),距离国境线越近,跨境婚姻数量越多,反之亦然。笔者20年前调研村屯的跨境婚姻情况,与HL村情况基本相似。

表1 村屯与国境线的距离和跨境婚姻数量关系对照表

从地图上来看,PG、NL、JB、NX、NH 这5个自然屯距离国境线都非常近,这些村屯存在跨境婚姻的户数几乎占村屯总户数的50%。PG屯虽然距离国境线最近,但是因其为口岸所在地,出入境管理严格,其跨境通婚数量反而不多。这或许可从侧面表明边民跨境婚姻更多是源于传统习惯和民间交往的便利,对现代民族国家边境管理规范、程序严格尚未适应。

2.语言、习俗相近:跨境婚姻频繁产生的基础

语言相通,是跨境婚姻生成的基础。边民常说:“语言不能沟通怎么生活?越南(边民)和我们说的土话都是一样的,沟通没有障碍。”“过年过节都会去越南那边的外婆家,没有感到有什么不一样。”文化习俗、生活习惯相似,是跨境婚姻持续增长的基础。“好像没有什么不同,日常劳动、做工都一样,过节也一样,我就是过来过节的时候认识老公的。正因为一样,我们才敢嫁过来。”①2021年7月20日在JB屯的访谈记录。越南媳妇,45岁,嫁入中国27年,育有2女。HL村的壮族村屯如此,笔者调研过的其他壮族村屯以及防城峒中村的瑶族村屯、那坡百合SN村的苗族村屯、东兴WW村的京族村屯,亦都如此。

“都一样”是跨境婚姻中的当事人对国境线两边生活、语言、习俗等方面最普遍的评价,更是边民对“境内婚姻”与“跨境婚姻”一视同仁、一致认同的表征。语言相通、习俗相似,跨境婚姻当事人几乎感受不到文化冲突和生活异质性,这是跨境婚姻在边境持续增加的根基。

3.社会交往网络:熟人社会中的跨境婚姻圈

跨边界小社会的关系网络是跨境婚姻世代存续、普遍、频繁发生的内在动力。地缘、亲缘的传统社会关系与边境开放后基于业缘②业缘主要是指以职业、事业等工作、业务原因引发的经常交往而产生的亲近关系,是现代社会重要的社会关系之一。的边贸互市、务工、帮工等密织成了跨边界小社会关系网络。在频繁的日常互动交往中,跨边界小社会成了相互熟悉、相互信任、信息共享的熟人社会。跨境婚姻几乎都是在此范围中产生,婚姻圈与跨边界小社会的语言圈、文化圈、市场圈基本重叠。

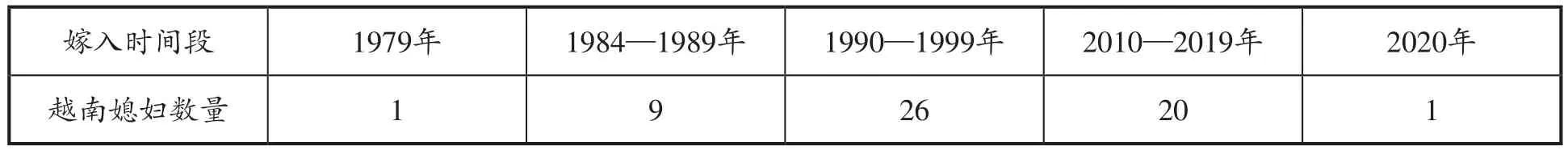

地缘、亲缘是边民小社会互动交往的基底。地缘为中越边民友好往来提供了天然优势。一天下午,笔者正站在国境线的铁栅栏旁对村支书进行访谈时,对面越南村寨的一位年轻女孩向我们频频招手示意,一群小孩还对我们大声地用汉语喊着:“朋友,朋友,你好!”恍然间,国境线成了隔村的篱笆、邻家的界石,它在边民日常生活中是温柔、包容的。村支书说:“我们这里,谁家都有好几代越南亲戚。两边的红白事、每年的阴历三月初三都会往来聚会。”跨境婚姻在边民生活中是自然而然地发生的。对HL村跨境婚姻的统计中,有4名越南媳妇具体嫁入中国时间不详。对于越南媳妇嫁入中国的时间与数量关系,边民在访谈中大都以“20世纪90年代”“2000年开始”“2010年后”来表述,而这个时段的跨境婚姻增长规律在统计中也有突出表现(见表2)。在边民小社会中,越南媳妇也没有被贴上特殊的标签,相互间的关系就像周邻熟人一样亲切自然。“我妈是越南人,小时候经常去外婆家。后来我哥娶了越南媳妇,我自己也娶了越南媳妇。她们妯娌俩在越南那边也住得不远。我们村里好几个媳妇在越南那边都是一个村的,一个嫁过来,觉得这边不错,有合适的,就会把姐妹、同村的都介绍过来。祖辈父辈也是这样经熟人介绍认识而结婚的。”①2021年7月20日在JB屯的访谈记录。村民,男,45岁,娶越南媳妇18年,育有2子。

表2 越南媳妇嫁入HL村“时间-数量”一览表

随着边境对外开放的加深,在现代物流、人流、信息流的带动下,边民们有更多机会、时间相识、熟悉。业缘成为现代跨境婚姻的重要媒介,“务工时自己认识的”几乎成了年轻一代跨境婚姻形成的普遍模式。

跨境婚姻是发生在地缘、亲缘、业缘交织的熟人社会中的自愿、自觉行为,地理相近、文化相似、语言相通、来往便利形塑了跨境婚姻圈,也成就了跨境婚姻的稳定和在跨边界小社会中的“正向评价”②调研得知,在HL村跨境婚姻史上,失败的婚姻只有4例,且都发生在近两三年。。边民跨境婚姻与一般的婚姻一样,大都是基于当事人对完整的人生、甜蜜的爱情和幸福的未来憧憬和向往而生成。

三、中越跨境婚姻在现代治理中存在的发展困境

中越边民跨境婚姻世代存续,其生成与维系主要得益于边境传统小社会的非正式制度。“边界”的确定作为传统国家向现代民族国家转换的重要标志,民族国家的建立使得基于政治地理意义上的政治共同体取代传统的血缘组织,同时也塑造了一个全新的文化价值体系[13]。19世纪80年代中法战争后,中法两国通过谈判划定了中越两国的边界,国家意识逐渐在边民的认识中在某种程度上或某些时候超越了民族、文化认知而占据了更重要的地位。特别是在20世纪四五十年代后,随着双方新政权的建立与稳定,区域相对模糊的二维的边境不断被清晰划分的一维的国境线所取代。居于国境线两侧的边民,随着国家意识的不断增强,逐渐形成“我”与“他”或者“这边”与“那边”的区分,跨境婚姻在现代民族国家治理中也逐渐遭遇发展乃至存续的难题。

(一)越南媳妇:无身份的焦虑

“国民是一种政治身份,是在法理上既承担国家赋予的责任义务,同时又享有国家给予的权利的政治个体。”[1]调研中多名越南媳妇告知笔者,她们嫁入中国后大都被取消了越南国籍。笔者查阅了《越南国籍法》,其中并无相关条文规定。不过在2020年越南新修订的《居住法》中,“出国定居”“离开常住地12个月以上,而没有在其他地方登记暂住或没有申报暂离”,属于“被删除常住登记的9个场合范围”。这就意味着这些离开越南12个月以上的越南媳妇可能被取消越南国籍。如果跨境婚姻中的越南媳妇被取消了越南国籍,在中国又没有获得中国国籍,那么她们将无法享受任何一国的公民福利。

1.艰难而漫长的国籍与户籍取得之路

我国对外国人取得中华人民共和国国籍的相关法律主要有《中华人民共和国国籍法》,其第七条规定,“外国人或无国籍人,愿意遵守中国宪法和法律,并具有下列条件之一的,可以经申请批准加入中国国籍:一、中国人的近亲属;二、定居在中国的;三、有其他正当理由”,第十四条规定,“中国国籍的取得、丧失和恢复,除第九条规定的以外,必须办理申请手续。未满十八周岁的人,可由其父母或其他法定代理人代为办理申请”,第十五条规定,“受理国籍申请的机关,在国内为当地市、县公安局,在国外为中国外交代表机关和领事机关”。依照这一法律,嫁入中国的越南媳妇可以向当地市、县公安局申请加入中国国籍。

根据中华人民共和国中央政府网站上申请办理加入中国国籍的要求,申请加入中国国籍的越南媳妇应当提供以下四份材料:外国护照复印件;外国人永久居留证复印件;如父母双方或一方为中国公民,须提供本人出生时即具有外国国籍的相关证明;受理机关认为与申请国籍有关的其他材料[14],其中核心的材料是外国人永久居留证复印件。那么,外籍人士如何取得我国的外国人永久居留证?根据《外国人在中国永久居留审批管理办法》第五条规定:“受理外国人在中国永久居留申请的机关是设区的市级人民政府公安机关,直辖市公安分、县局;审核外国人在中国永久居留申请的机关是各省、自治区、直辖市公安厅、局;审批外国人在中国永久居留申请的机关是公安部。”该办法中与跨境婚姻密切相关的申请条件是第六条第一款第五项:“中国公民或者在中国获得永久居留资格的外国人的配偶,婚姻关系存续满五年、已在中国连续居留满五年、每年在中国居留不少于九个月且有稳定生活保障和住所的。”

由此,越南媳妇申请加入中国国籍,其前提是“婚姻关系”存续5年,这就需要跨境婚姻夫妻办理合法婚姻登记,才能证明其婚姻关系。针对边民的跨境婚姻,2012年民政部发布的《中国边民与毗邻国边民婚姻登记办法》规定,边民办理婚姻登记的机关是边境地区县级人民政府民政部门。该登记办法第六条要求办理婚姻登记的毗邻国边民应当出具能够证明本人边民身份的有效护照、国际旅行证件或者边境地区出入境通行证件;所在国公证机构或者有权机关出具的、经中华人民共和国驻该国使(领)馆认证或者该国驻华使(领)馆认证的本人无配偶的证明,或者所在国驻华使(领)馆出具的本人无配偶的证明,或者由毗邻国边境地区与中国乡(镇)人民政府同级的政府出具的本人无配偶证明等证明材料。

而根据《中华人民共和国户口登记条例》第二条规定:“中华人民共和国公民,都应当依照本条例的规定履行户口登记。居留在中华人民共和国境内的外国人和无国籍的人的户口登记,除法令另有规定外,适用本条例。”进行户口登记的前提条件是应为中国公民。《中华人民共和国居民身份证法》第九条规定“香港同胞、澳门同胞、台湾同胞迁入内地定居的,华侨回国定居的,以及外国人、无国籍人在中华人民共和国境内定居并被批准加入或者恢复中华人民共和国国籍的,在办理常住户口登记时,应当依照本法规定申请领取居民身份证”,第十条规定“申请领取居民身份证,应当填写《居民身份证申领登记表》,交验居民户口簿”。可见,户口簿和身份证不可分割,前提均应是中国公民。

对于越南媳妇而言,她们要取得中国国籍、进行户口登记和办理居民身份证需要完成繁复的证明手续。对于绝大多数越南媳妇和她们的丈夫而言,仅办理婚姻登记手续可能就会让他们望而生畏不愿办理,更不用说后续的手续。边民不愿办理婚姻登记,一方面是因为家庭经济能力弱,办理这些手续需要花费大量时间成本和费用;另一方面是他们并不十分清楚办理了婚姻登记之后还需要什么程序才能获得国籍,故而办理婚姻登记的内在动力不足。

2.无国籍、无户籍产生的诸多不便与生活焦虑

无国籍、无户籍、无身份证限制了越南媳妇的行动范围,她们无法搭乘火车、飞机,无法外出务工,无法正常通过县境内的边防检查站等,她们只限于在乡镇范围内活动。“我们已经不是越南人,越南国籍在我们嫁过来后就被撤销了。也不是中国人,我们没有中国国籍。我们嫁入中国,有中国丈夫,中国孩子,可我们还不是中国人。不知道我们是哪国人,哪国人都不是。”①2021年7月19日在BH屯的访谈记录。越南媳妇,34岁,育有1女1子。访谈中越南媳妇说说停停,这些话好像是说给自己听。“我们谁也不是,难道我们是坏人?半夜睡不着,就想着什么时候能有一个身份证。……早知道现在这么麻烦,当初就不该嫁过来。”②2021年7月19日在BH屯的访谈记录。越南媳妇,45岁,育有2子。这位越南媳妇在访谈最后很是伤感地说了这一句。没有国籍、没有身份,活动受限让越南媳妇产生了深深的生存焦虑,甚至产生羞怯、愧疚乃至自责心理。虽然在长期的婚姻定居生活中,她们早已深嵌于边境村落的各种亲缘、业缘关系网络,与家庭、社区融为一体,但是在国籍问题上,她们似乎成了“弃儿”。

为追求合法地位和相应权利,不再做无身份、无国籍、无福利的“三无”人员,目前有少部分跨境婚姻家庭已在积极补办婚姻登记。据HL村委统计,截至2021年7月,该村91例跨境婚姻中已有11对夫妻办理了婚姻登记。

(二)跨境婚姻家庭:发展难题与婚姻脆弱

婚姻是家庭建立的第一步,存续是基本,发展是家庭的重要目标。边境地区因各类资源有限,边民发展内生力量不足。为均衡区域发展,提升边境发展能力,国家近年来持续深入推进兴边富民行动,为边境地区发展注入活力与动力。跨境婚姻中的越南媳妇因国籍、户籍的关系,难以享受国家一系列的优惠政策,缺失了国家优惠政策的助力,跨境婚姻家庭发展艰难。同时,因身份障碍,越南媳妇无法正常外出务工,不仅直接减少了家庭收入,更无法充分发挥女性在家庭中的独特作用。

身份与福利的双重缺失使越南媳妇与家庭其他成员“区隔”开来,她们似乎也意识到自己成为家庭发展障碍的“众矢之的”,她们隐忍,加倍努力劳动,寡言少语,甚至极少社交,尽可能让自己做“隐形人”。长此以往,上述问题一方面加深了社会对跨境婚姻的误解,另一方面也在悄然打破家庭应有的平衡,侵蚀跨境婚姻的和谐和稳定。

(三)边境村寨:社会传统秩序消解

跨境婚姻在边境村寨长期存续,跨境婚姻秩序接受跨边界小社会非正式制度的约束,德治与自治基本维持了村寨婚姻秩序。然而,由于跨境婚姻“非法”性质的存在,其脆弱性和不稳定性会随着婚姻的存续而逐渐凸显。

家庭矛盾尤其是夫妻矛盾产生且暴露出来后,越南媳妇因为缺失合法身份和合法婚姻的保护,在夫妻关系中地位低下,常被归结为过错方而遭受无端的指责甚至家庭暴力。因为婚姻不合法,一些越南媳妇在遭受家庭暴力或者家庭陷入困境后,无法以离婚的形式维权①根据《中华人民共和国民法典》第五编“婚姻家庭”中的相关规定,婚姻关系要以结婚登记来确定,离婚则是针对存在婚姻关系的夫妻而言。此外,《中华人民共和国民事诉讼法》第二百七十一条规定:“在中华人民共和国领域内没有住所的外国人、无国籍人、外国企业和组织委托中华人民共和国律师或者其他人代理诉讼,从中华人民共和国领域外寄交或者托交的授权委托书,应当经所在国公证机关证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续后,才具效力。”可见,越南媳妇要进行离婚诉讼,非常困难。,通常只能一走了之。

调查发现,跨境婚姻中的越南媳妇在婚姻破裂、离家出走或再嫁之际,不论丈夫是否在世,一般不会带着孩子一起离开,这直接导致了边境村寨单亲家庭孩子或者事实孤儿的增多。跨境婚姻的脆弱性一旦暴露,其随意性也接踵而来。在家庭陷入困境之际,越南媳妇更趋向于选择离开家庭另嫁,但因其交往空间范围狭小,多是在本村或邻村再嫁。越南媳妇婚嫁的随意性极可能引发村寨内部或者寨际家庭冲突。虽然目前跨境婚姻的脆弱性还没有普遍显现,但是其潜在风险和破坏力值得关注。

大量非婚同居的跨境婚姻存在,跨境婚姻家庭脱贫困难,跨境婚姻脆弱导致事实孤儿、单亲家庭幼儿增多,跨境婚姻的随意性导致村寨内部冲突,越南媳妇身份与福利双重缺失引发边民社会不满等,导致跨境婚姻已经成为基层政府社会治理的棘手问题和亟待解决的难题。

四、中越跨境婚姻的现代基层社会治理策略

跨境婚姻在毗邻国家之间,不仅组成跨国界的新家庭,也成为国与国睦邻友好、文化交流融合的桥梁。跨境婚姻,减少了边境村寨的“空心化”、低生育率等问题,为兴边富民提供了人力资源。为此,地方政府应视跨境婚姻为一种积极力量,重视其正向价值,采取各种策略解决跨境婚姻遭遇的现实困境。

(一)转变治理理念:从缺乏重视到积极介入

跨境婚姻世代有之,在小社会非正式制度的约束下,跨境婚姻一直呈现出和谐稳定的一面。长期以来,跨境婚姻被看成百姓的私事,基层政府重视度不够,有效监管不足。但是,随着国家治理能力的全面提升,基层政府应转变治理理念,对跨境婚姻治理积极介入。政府应对跨境婚姻问题高度重视,将其放置在国际关系、民生福祉的重要位置,积极主动提供服务与便利。

第一,基层政府需主动提供服务,做好法律宣传,阐明跨境婚姻中的越南媳妇取得中国国籍的基本程序、步骤和所需证明材料,以及证明材料获取途径。既要让跨境婚姻家庭明白合法婚姻登记的重要性,也要帮助他们尽早、尽快办理合法婚姻登记。对于办理合法婚姻登记有困难的家庭,政府可提供专项补贴,减轻边民经济负担。

第二,政府主动作为,引入智能化、大数据技术,对县域内跨境婚姻进行统计,记录人脸信息、指纹信息、家庭人口、居住地址等基本信息,为尚未取得身份的越南媳妇提供出行便利和就业可能,减轻焦虑心理。同样,这也便于地方政府迅速筛选“非法入境、走私犯罪”人员,降低行政成本,确保边境安全。

总的来说,跨境婚姻问题是事关国家形象、国家安全、国家治理的重大问题,是关系边民幸福的民生问题,政府必须积极介入,及时妥善解决。

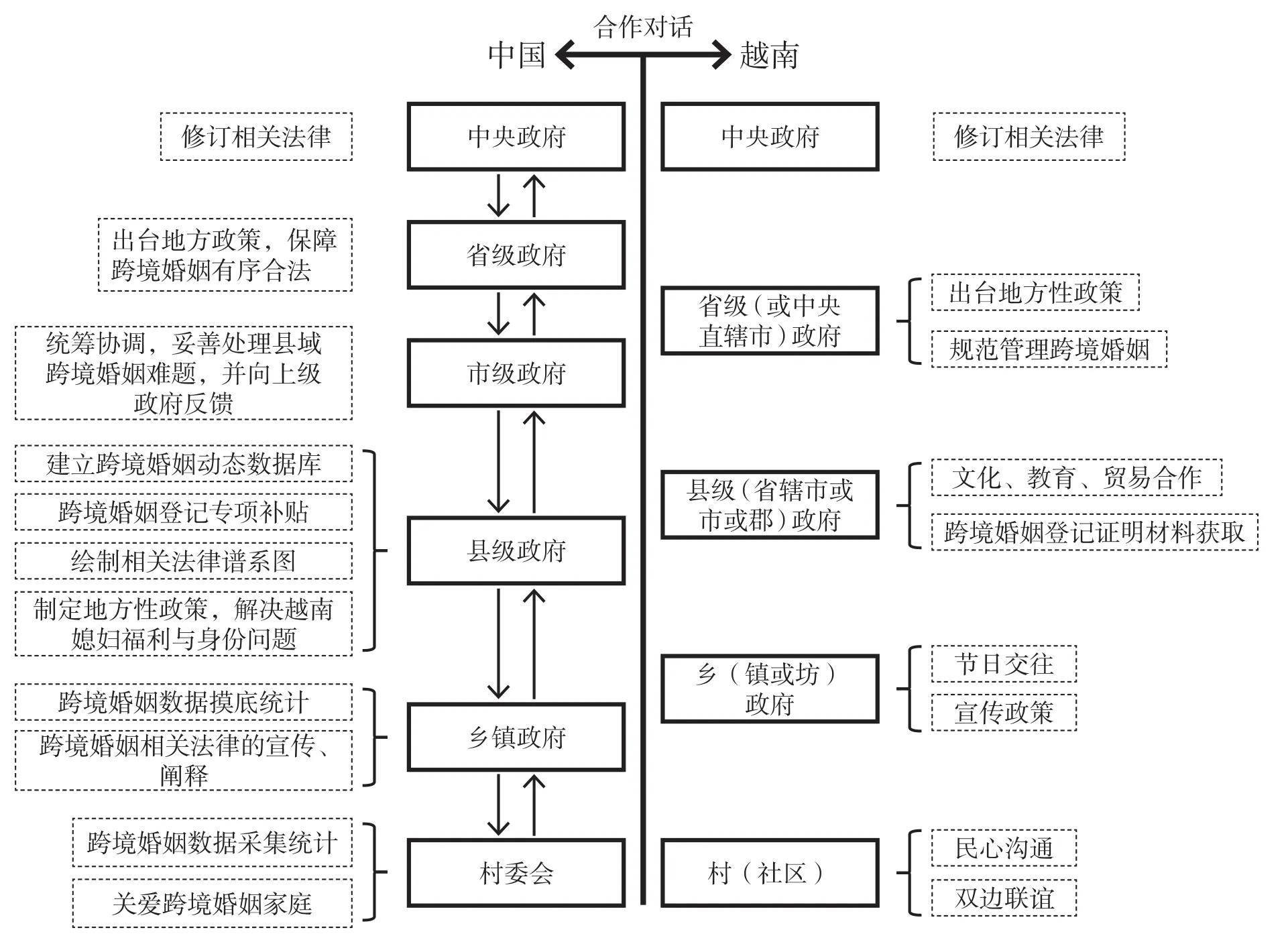

(二)调动多元主体:协作治理

跨境婚姻问题是典型的边境社会综合治理问题,须调动多元治理主体共同参与、协调互动、协作共治,构建多层级纵横联动的治理网络(见图1)。

图1 中越跨境婚姻多元主体协作治理示意图

纵向来看,各级政府及村委会之间应建立起纵向的协调机制。在国家层面,应考虑中国边境地区存在大量跨境婚姻的事实,修订《外国人在中国永久居留审批管理办法》,可将跨境婚姻单列,并详细列出针对性的证据材料,为跨境婚姻中的外籍女性获得国籍提供便利。

省级层面,广西可充分发挥民族区域自治优势,根据地方实际情况,出台地方性相关法规。在确保国家安全的基础上,出台更便捷的支持边民跨境婚姻的结婚登记、国籍确认、户口落实等相关地方性法规或管理办法。

市级层面,市级政府主要承担协调、统筹工作。在跨境婚姻问题上,市级政府应在充分调研的基础上,将县域跨境婚姻治理遇到的困难,积极向上级政府反馈,争取得到上级政府的支持并配合解决。

在国家治理的结构中,县级政府起到承上启下的作用,是发展经济、保障民生、维持社会稳定的重要基础。县级政府的安全治理效能及治理能力为国家安全直接提供屏障和隔离作用。因此,在跨境婚姻的管理问题上,县级政府应积极发挥主导作用,推动跨境婚姻合法化、跨境婚姻登记便利化,为合法婚姻登记提供专项补贴,为边民解除跨境婚姻登记经济负累的后顾之忧。县级政府需要充分发挥联动优势,调动乡镇政府、村委会收集跨境婚姻信息,建立县域跨境婚姻动态数据库,利用大数据、人脸识别、互联网等技术,加强相关方面事务的网上申请、审批,使相关边民不出门或少出门就能办成事情,节约外出的时间成本和经济成本。县级公安、民政等相关部门委托第三方或学者深入研究吃透现行法律政策,绘制出清晰的、可操作的办理婚姻登记、申请国籍、取得户籍和身份证的步骤、程序图示,以便乡镇政府、村委会进行法律宣传和阐释。县级政府在国家法律允许范围内,因地制宜制定地方性政策,缓解跨境婚姻矛盾,解决其“身份与福利”难题。同时,在县级政府治理经验成熟之际,负有向国家提供地方治理智慧、提出修正法律法规和政策完善的建议的义务,以有效推动国家在跨境婚姻治理上的完善。

乡镇政府应做好信息的上传下达,既应将边民跨境婚姻中遭遇的现实困境如实向县级及以上政府汇报,也要将县级政府交代的对跨境婚姻数据统计工作做实做细,确保不遗漏、不造假,信息准确无误。同时,也应充分发挥兼顾政策熟悉、法规吃透与地方性知识熟稔的优势,以边民可以接受、理解的方式做好跨境婚姻相关法律宣传和法律解释工作,有序促进跨境婚姻合法化,帮助越南媳妇尽快获得中国国籍。

村委会是维系乡村基层社会稳定有序的村民自治组织。在实践中,村委会扮演着政府最基层行政组织的角色,实为乡镇基层行政在村落的代理人[15]。村委会最熟悉跨境婚姻家庭的历史、现状,最熟知各家各户跨境婚姻状况,因此是进行跨境婚姻中越南媳妇信息统计,配合乡镇政府进行指纹采集、人脸识别信息采集最合适的单位。此外,村委会应在整个村寨营造平等、关爱的氛围,对生活困难的跨境婚姻家庭给予物质和精神上的帮助。积极教育边民,珍视跨境婚姻,正视越南媳妇对于家庭、社会的正向价值,分担她们的劳务和焦虑,保持婚姻的稳定和谐。

横向来看,应建立多层次多主体横向互动机制。第一,国家应积极寻求与毗邻国的双边(多边)合作,开展“婚姻移民”专题的对话合作,就婚姻移民政策、移民手续、获得中国国籍的程序、材料等内容进行协商,达成一致。

第二,双边的省级政府也应积极对话,关注民生需求,达成共识。出台地方性管理办法,为跨境婚姻的合法登记提供便利,为保障跨境婚姻家庭的发展提供地方性支持政策。采取双边对话,共同进行跨境婚姻的规范化管理。

第三,县级政府层面,充分利用地缘优势,积极推进双边的文化、教育、贸易等方面的合作,促进双边友谊,为跨境婚姻的存续和健康发展提供良好的生态环境。积极沟通协商,促进双边县级政府为跨境婚姻合法登记材料获取提供便利。

第四,乡镇政府可充分利用政府、民间合作优势,积极推进双边民众节日交往、圩日交往,促进双边相互了解,宣传双边国家政策,有序、合法推进跨境婚姻发展。

第五,村委会和边民层面,应该积极利用亲缘、地缘、业缘关系,加强双边的民心沟通、加深双边友谊,有效传递双边国家法规、地方政策。

(三)整合治理资源:“三治融合”

跨境婚姻治理不可能一蹴而就,需整合多样治理资源合作治理。可遵循“自治为基、法治为本、德治为先”的原则,采用自治、法治、德治“三治融合”的治理模式[16]。

中越两国边境通婚历史悠久,尤其是改革开放后,跨境婚姻增长迅速。虽然绝大多数跨境婚姻夫妻未办理结婚登记,婚姻不受法律保护,但是基于地缘、族缘、亲缘等关系,使得自治在边境这样较小规模的社区里成为可能。中越跨境婚姻多数仍为非法,依宗法族规、乡规民约、风习文化力量维系治理,这是传统“非正式制度”自治的结果。

德治是边境软治理的重要理念,强调熟人社会群体间道德舆论的影响,通过强调边民的家庭责任意识、道德自律来规范边民婚姻行为。德治可以有效地降低跨境婚姻的随意性和脆弱性,增强家庭的责任感和包容性,维持跨境婚姻的稳定和谐。

当前,法治是解决跨境婚姻问题的枢纽。“一个国家关于移民方面的法律上的不完善和边境管理上的漏洞都是造成非法移民增多的法律制度层面上的原因。”[17]依法治边,是保障边境地区安全稳定的基础。对于跨境婚姻问题,首先,需要在边境地区加强法治宣传和教育工作,使边民知法、懂法、守法、用法,在组建跨境婚姻家庭时就应考虑依法办理合法婚姻登记,从而积极依法取得国籍、户籍和居民身份证。对于已成为事实的跨境婚姻(在此表达依民间习惯而非基于法律评判),需努力促进婚姻合法化。其次,积极推进国家修正相关法律法规,地方政府制定相应政策、办法,依法解决中越跨境婚姻中越南媳妇的身份与福利问题,保障社会的公平公正,避免引发社会矛盾。

五、结语

跨境婚姻是建立在跨界小社会生活逻辑上的边民自愿、自觉的婚姻行为,世代存续、持续增长、稳定和谐。中越跨境婚姻在满足边民婚育需求、确保边境人口生育安全、避免村寨空心、补充边境劳动力资源等方面都做出了积极贡献;在促进中越友好交往、确保边境安全方面亦具有重要价值。当前,中越跨境婚姻中因越南媳妇“身份-福利”的缺失,造成跨境婚姻家庭发展困难,跨境婚姻也逐渐显现出脆弱性和随意性。面对这些问题,各级政府应重视跨境婚姻的正面价值,积极促进跨境婚姻难题的妥善解决。调动多层级多元主体纵横互动协作,实现信息共享、上下沟通、多元联动、治理有效,利用现代网络技术,建立动态数据库,提供远程刷脸、指纹识别等线上审批方式办理婚姻登记,为边民降低进行合法婚姻登记的成本,提升其婚姻合法的内在动力。同时,调动多种社会治理资源,充分发挥“三治融合”的治理效力,确保边境安全,保障跨境婚姻稳定、健康发展。