黄河流域旅游经济时空演化特征研究

韩润娥,赵 峰,罗丙能

(1.天水师范学院 商学院,甘肃 天水 741001;2.中国人民银行 天水市中心支行,甘肃 天水 741000)

旅游业因其资源节约和环境友好的特征而被称为典型绿色产业。习近平总书记在2021年10月22日召开的深入推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出,沿黄河省区要坚定不移走绿色发展之路。[1]发展旅游业既是通过消费、投资、就业等促进黄河流域经济社会发展的重要途径,又是黄河流域9省区践行绿色发展理念的必然选择,对促进黄河流域高质量发展具有重要现实意义。黄河流域各省区旅游经济发展水平因要素禀赋、自然环境、交通区位等不同而呈现出空间差异性。[2]因此,对黄河流域旅游经济时空演化特征进行测度,有助于准确识别流域内各省区旅游经济所处的空间层次,可以为流域内旅游资源的统筹开发和旅游经济协调有序发展提供重要依据,进而推进黄河流域的高质量发展。

关于区域旅游经济时空演化的研究,目前主要集中在以下几方面:第一,选用熵值法[3]、地理集中指数[4]、区位熵、首位度、标准差[5]、偏离—份额分析[6]等方法对省域、市域或流域的旅游经济空间差异进行测度,并利用最小二乘法和地理加权回归模型[7]、多元回归模型[5]分析旅游空间差异的影响因素。第二,利用超效率SBM模型[8]、DEA模型[9]、DEA-MI模型[10]和空间计量模型[11]探究区域旅游经济质量或效率的空间差异及其动态演化规律,并对旅游经济效率进行分解。第三,运用耦合协调模型、空间自相关分析及地理探测器[12]等方法探析旅游经济与生态环境协调发展的时空演变特征,并深入剖析其影响因素。第四,利用引力修正模型和社会网络分析法[13]、GIS[14]等方法研究区域旅游经济的空间网络特征。由此可见,对区域旅游经济时空演化特征的研究内容日益广泛,研究方法更加多样且以定量分析为主,研究视角日趋多元且不断细化,为后续研究提供了理论指导和方法指引。近年来,学者对黄河流域旅游经济发展差异日渐关注,逐步拓展研究内容,包括旅游经济时空差异[15]、影响因素[7]、旅游经济与生态协调发展[12]、旅游经济预测[16]及高级别旅游景区空间分布特征研究[17]等,这些成果很好地探究了黄河流域旅游经济的时空差异及其影响因素,为后续研究提供了坚实的基础,但利用最新数据尤其是“十三五”时期的数据对黄河流域旅游经济的时空演化特征进行研究的成果较少。基于此,本研究试图在黄河流域高质量发展背景下,探究黄河流域旅游经济发展水平的时空差异演化规律,以期为黄河流域旅游经济整体协调发展提供理论依据。

一、研究区概况及指标方法

(一)研究区概况

黄河流域覆盖了黄河所流经的青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东9省区,因悠久绵长的华夏文明而积淀了厚重的历史文化旅游资源,因地跨我国东、中、西三部而具有风格各异的地形地貌,从而拥有得天独厚的自然景观。截至2021年10月,黄河流域共有5A级景区84个,占全国总量的26.8%,拥有世界遗产20处,占全国总量的32.14%,共有国家级旅游度假区9家,占全国的20%。[18]“十三五”时期,黄河沿线9省区旅游经济除2020年受新冠肺炎疫情影响而出现负增长之外,其余年份均保持两位数增长速度。其中,2019年9省区旅游总收入平均增长率为18.45%,旅游总人次平均增长率为19.44%,远高于同期GDP增长速度。[19]旅游经济的快速发展将持续为黄河流域的高质量发展做出更大贡献。

(二)指标选择和研究方法

本研究以黄河流域9省区的人均旅游消费、人均旅游次数、旅游总收入、旅游总人次作为综合分析的基础,根据计算需要,在进行区位熵、偏离—份额等分析时选取了黄河流域省区生产总值、总人口和全国旅游总收入等指标,具体见表1。原始数据主要来源于国家统计局网站公布的2017~2021年《中国统计年鉴》。[19]

表1 黄河流域旅游经济指标

在研究方法的选择上,对于旅游经济的宏观特征,选择首位度、赫芬达尔指数和地理集中指数进行测度;对于旅游经济的微观特征,则运用区位熵和偏离—份额分析法来研究黄河流域各省区旅游经济间存在的差异及其特征。

1.首位度

首位度(F)常用于测量某一区域内发展要素在最大子区域的集中程度,是一个反映区域主导性的指标,一般用一个区域内第一大子区域与第二大子区域的发展规模之比来表示,在此用来衡量黄河流域旅游经济的绝对集中程度。计算公式为:

式中,F为首位度,x1为黄河流域旅游经济规模最大省区的人均旅游消费(次数),x2为黄河流域旅游经济规模第二大省区的人均旅游消费(次数)。如果首位度小于2,表明黄河流域旅游经济结构适度;如果首位度大于2,则表明黄河流域旅游经济省区间过度集中。

2.赫芬达尔指数

赫芬达尔指数(HHI)一般用来研究旅游市场的集中度。计算公式为:

通过计算各研究对象占总体研究对象比重的平方和求出HHI,该指数值越趋向于1,说明黄河流域旅游市场资源越集中;值越趋向于0,说明黄河流域旅游市场集中程度越低。

3.地理集中指数

地理集中指数(G)是衡量研究对象时空分布状况的有效指标。该指数大小与研究区域旅游消费(旅游人次)的多少正相关。计算公式为:

4.区位熵

区位熵(LQ)用来测量研究对象在更广范围内所处的层次地位,是分析相关省区竞争力的常用指标。计算公式为:

若LQ值越大,则表明该省区旅游经济发展状况在全国的优势越明显;若LQ值越小,则表明该省区旅游经济发展状况在全国的优势越不明显,处于相对劣势地位。

5.偏离—份额分析法

偏离—份额分析法(SSM)从时间变化的角度研究某一省区经济的变化过程及结果。将研究对象置于整体区域,将单个区域在一定时期的增长量(G)分解为份额分量(N)、结构偏离分量(P)和竞争力偏离分量(D),以评价省区经济结构优劣及竞争力强弱。[20]212-218计算公式为:

上述公式中,Gi是第i个省区旅游经济增长量,Ni是第i个省区以黄河流域平均经济增长率为基础得到的收入增长量,Pi是第i个省区在旅游收入方面存在的偏差,该偏差是基于单个省区经济增长率与黄河流域经济增长率之间的差异而产生的,Pi值越小,黄河流域经济增长对单个省区旅游收入贡献越小,反之,则贡献度越大;Di度量旅游业在第i个省区比较优势的大小,是将旅游业按照经济增长率和实际增长率分别计算后得出的产业增长差额。

二、结果分析

(一)总体演化特征

1.绝对差异极不平衡,旅游空间格局并未改变

2016~2020年间,黄河流域旅游总收入从34004.81亿元增长至2019年的55760.04亿元,2020年受疫情影响,旅游总收入跌至28041.3亿元,旅游总人次也较2019年下降212603.4万人次,低于2016年游客总人次。[19]从旅游总收入的绝对量上来看,2016~2020年,山东、四川、河南依然保持前三位,宁夏、青海、甘肃虽然继续落后于其他省份,但都有不同程度增长。2020年末,旅游经济体量最大的四川旅游总收入比体量最小的宁夏多6975亿元;从旅游总人次来看,2020年末,排在首位的山东旅游总人次比排在末位的宁夏多54277.6万人次[19],差距有所减小,但绝对差较为悬殊。可以看出,虽然黄河流域旅游经济持续增长,但旅游经济的总体空间分布极不均衡,说明各个省区由于资源特色、基础条件和对外知晓度等各方面因素,旅游业发展水平仍然相差较大,黄河流域旅游空间格局在整体上并未实质性改变。

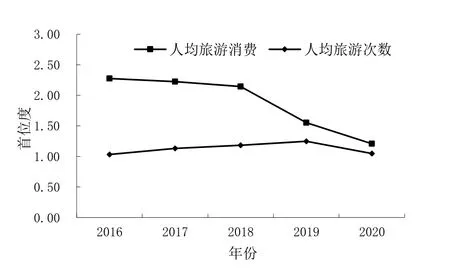

从人均角度来看,如图1所示,黄河流域旅游经济首位度指数高度集中,2016~2020年,人均旅游消费有3年的首位度指数值在2以上,但一直处于稳态逐年下降之中,5年间下降了46.91%,说明黄河流域各省区间旅游经济的首位省区与第二位省区之间的差距在不断缩小。人均旅游次数方面,2016~2019年首位度指数一直处于上升状态,2020年略有下降,但依然高于2016年的数值。从省区来看,黄河流域人均旅游消费的首位和第二位省区一直是内蒙古和四川,人均旅游次数的首位和第二位省区一直是山西和陕西,说明5年间黄河流域的旅游市场结构没有发生深层次变化。

图1 2016~2020年黄河流域旅游经济首位度

2.市场集中度在稳态中细微分化,旅游目的地趋于多元

由表2、图2可知,2016~2020年,人均旅游消费的赫芬达尔指数值在0.128至0.143间波动,变化不大,表明黄河流域人均旅游消费市场集中度在稳态中发展。人均旅游次数的赫芬达尔指数值在0.119至0.135之间波动,说明随着青海、宁夏、甘肃等旅游体量较小省区旅游资源的进一步挖掘和旅游市场的进一步丰富,黄河流域游客的旅游目的地逐步走向多元。

表2 2016~2020年黄河流域旅游经济的首位度、赫芬达尔指数及地理集中指数

图2 2016~2020年黄河流域旅游经济赫芬达尔指数

3.地理集中度整体不高,旅游地理分布趋于分散

一般来说,地理集中指数的取值范围为0~100,值越小,表明地理分布越分散,反之,则越集中。通过公式(3)计算的黄河流域旅游经济地理集中指数如图3所示,人均旅游消费地理集中度2016年为37.168,到2018年上升到37.845,2020年又下降到36.001,表现出先扬后抑的状态,但5年的数据均在40以下,地理集中度均不高。2020年人均旅游消费最高的内蒙古比最低的宁夏高1346元,而在地理集中度最高的2018年,人均旅游消费最高的内蒙古比最低的甘肃高2393元,也说明黄河流域的人均旅游消费地理集中度整体在下降,各省区间相对差距在缩小。人均旅游次数地理集中指数与人均旅游消费地理集中指数变化趋势一致,2016~2020年下降了1.561,5年间均处于40以下的较低水平(图3),人均旅游次数地理集中度整体不高,说明游客在黄河流域9省区趋于分散。

图3 2016~2020年黄河流域旅游经济地理集中指数

(二)省区间演化特征

1.区位熵分析

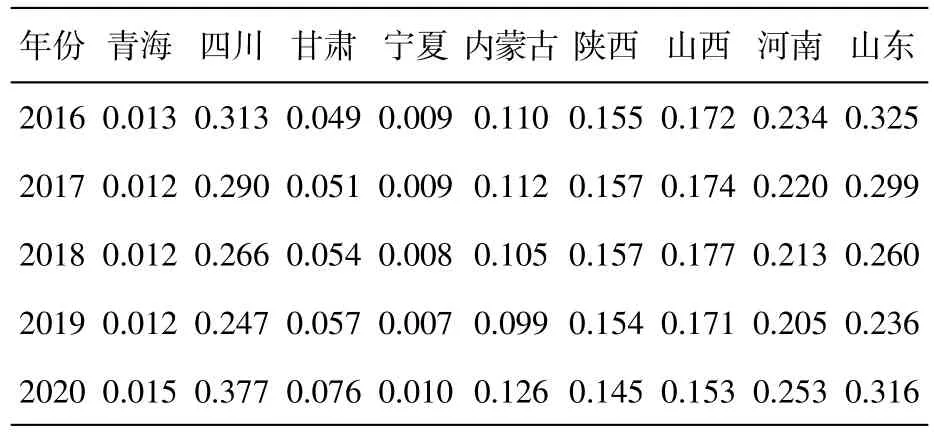

表3是各省区旅游总收入区位熵计算结果。从表3来看,四川、山东、河南旅游经济在黄河流域处于相对优势地位,虽然3省区位熵5年来出现了不同程度的下降(见图4),但均保持在0.2以上。2020年受疫情影响,全国旅游业出现断崖式下降,黄河流域9省区也不例外,但明显可以看出,四川、山东、河南三省区位熵仍明显走高,其中,四川2020年区位熵达到0.377,为5年新高,表明这些省份的旅游产业因优势资源丰富和较为充分的开发等原因而表现优异。山西、陕西、甘肃三省旅游总收入的区位熵处于缓慢上升状态,表明以上三省旅游经济总量在黄河流域虽不具备竞争优势,但仍在不断增长。甘肃的区位熵5年间上升了55.10%,这与甘肃对旅游产业的重视、拥有独特的丝路文化底蕴、地质地貌风光及红色教育基地密不可分。内蒙古、青海、宁夏三省区5年间的区位熵呈现波动趋势,在整个黄河流域中竞争力一直较弱。2016~2020年,整个黄河流域旅游总收入的平均区位熵增长了6.79%,说明黄河流域的旅游经济在全国的层次地位处于小幅上升态势。

表3 2016~2020年黄河流域旅游总收入区位熵

图4 2016~2020年黄河流域旅游总收入区位熵变化

2.偏离—份额分析

根据偏离—份额分析法(SSM),以2016年为基期,2019年为报告期(2020年各省区旅游经济出现大幅下降,在序列上不具有连续性,因此使用2019年数据作为报告期数据进行测算),表4是按照公式(5)~(8)计算的各省区旅游总收入偏离—份额结果。

如表4所示,虽然9省区旅游总收入的份额分量均大于0,但比自身旅游经济实际增加值小,表明全流域旅游业增长率高于经济增长率,旅游业是黄河流域的高增长性产业。四川、陕西、山西、河南、山东5省的份额分量在流域平均值之上,表明上述5省以优良的旅游条件领先于其余4省区,且短期内不会被超越;四川、河南、陕西3省的结构分量居于前3位,表明这3个省份经济增长率对旅游总收入增长的贡献程度超过了其他省区;内蒙古、山东、甘肃的结构分量数值为负,其中内蒙古的数值为-882.17,说明内蒙古的旅游经济并未从当地经济增长中充分受益,这也与内蒙古旅游总收入年均增长率远高于GDP年均增长率相符合;山西、陕西、内蒙古3省区的竞争力分量得分较高,说明这3个省区的旅游产业在当地具有比较优势,旅游总收入增速超过了GDP增速;青海、宁夏的结构分量得分低于黄河流域平均水平,说明这两个省区旅游业开发不充分,旅游产业在当地产业结构中并不突出。

表4 2016~2020年黄河流域旅游总收入空间偏离—份额分析结果

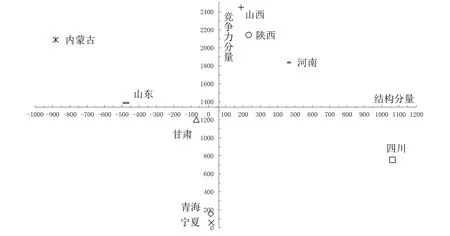

综合分析,黄河流域旅游经济省区间演化特征整体表现为:四川、山东两省尽管旅游总收入和旅游总人次增长率比9省区平均增长率低,但由于四川九寨沟、峨眉山、稻城亚丁等独特的原生态旅游资源和山东齐鲁文化游、海岸休闲游等知名品牌,两省的旅游经济仍然具有明显优势;河南、陕西、山西依托厚重的文化底蕴,近年来旅游收入和游客数量一直在稳步增长,是黄河流域旅游经济差异化发展的重要力量;内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区旅游总收入和旅游总人次近年来均快速增长,但因旅游区基础设施薄弱、景点受自然条件约束大等因素影响,旅游经济相对滞后,但还有很大增长空间。图5是9省区旅游经济偏离—份额分布图,其横轴和纵轴分别表示结构分量和竞争力分量,两轴相交于结构分量和竞争力分量的均值点(60,1341)。该图呈现了省区间旅游经济差异及各自的相对优势。第一类是结构和竞争力均有优势的省区,包括河南、陕西、山西;第二类是结构较为合理的省区,为四川;第三类属于竞争力具有优势的省区,为内蒙古、山东;第四类属于结构和竞争力均不具有优势的省区,为甘肃、青海、宁夏。

图5 2016~2020年黄河流域各省区旅游总收入偏离—份额分布

三、结论与建议

本研究运用多种统计指标和方法,对2016~2020年黄河流域旅游经济时空演化特征进行了综合分析。主要结论如下:第一,伴随着黄河流域9省区旅游经济持续增长,旅游经济总体差距有所缩小,但绝对差依然悬殊,空间分布极不均衡,黄河流域旅游市场结构在整体上并未实质性深层改变。第二,旅游市场集中度在稳态中细微变化,旅游目的地趋于多元,地理集中度整体不高,黄河流域旅游地理分布省区间趋于分散,人均旅游次数和人均旅游消费的地理集中指数同向变化,均处于较低水平。第三,从区位熵来看,黄河流域旅游经济在全国的层次地位处于小幅上升态势,四川、山东等地旅游业因优势资源丰富和开发较为充分等原因而在黄河流域表现优异。第四,从空间偏离—份额分析来看,黄河流域整体旅游业增长率高于经济增长率,旅游业属于高增长快成长产业,旅游产业内部的竞争动力是促进各省区旅游经济增长的决定因素。同时,黄河流域总体与省区间的时空特征也表明黄河流域部分省区旅游产业在当地产业结构中并不突出,受自然条件、基础设施、开发力度等因素影响,旅游经济相对滞后,还有很大增长空间。因此,需要加强黄河流域各省区间的旅游联动,促进省区间规划协作,整合沿黄旅游产业链,深层次挖掘各地旅游资源,完善基础配套设施,形成与黄河流域生态保护和高质量发展相适应的旅游产业体系及空间格局。

一是规划一体化的沿黄旅游带。对沿黄旅游带进行系统规划,统一标识,统一服务标准,在国家层面组建高级别的综合性旅游协调机构,统筹谋划黄河旅游带的目标定位、开发重点、交通基础、空间范围和生态保护等,专项协调解决水利资源治理、黄河旅游资源开发、文化保护传承和旅游线路等跨区域问题。发挥黄河流域旅游城市群民间联盟、联络员制度、区域性行业协会等机制作用,推动黄河流域城市群旅游产业的区域间联动、信息互通和资源互惠。

二是挖掘黄河元素对旅游经济的首位价值。黄河流域的旅游无论是自然景观,还是人文景观,首要的是保护、传承和彰显黄河元素,这是黄河旅游的魂之所在。黄土高原、羊皮筏子、黄河水车、黄河母亲、九曲十八弯、信天游、大禹治水、泾渭分明、古城、古堡、古村落以及古石窟等共同构成了鲜明的地标性黄河元素。尊重现状与开发相结合,在保护的前提下,利用黄河文化资源发展文旅产业,建设遗址公园、博物馆、艺术创作基地、产品展示,构建特色突出、互为借鉴的黄河元素综合展示体系。

三是整合沿黄旅游产业链。黄河流域旅游总收入区位熵处于上升态势,反映出黄河流域旅游整体产出在全国的比重有所增加,这与旅游产业精细化、产业链延展密不可分。而各省区间不平衡的旅游结构使得黄河流域旅游经济产出和效益相对弱化。要不断延长旅游产业链,有效提升旅游价值链,在休闲观光、乡村旅游、农耕体验、演艺会展、文创开发、康体养生和文化节会等“旅游+产业”等方面提升竞争力。

四是放大旅游生态效应。要将旅游产业开发利用放在践行绿色发展理念的内涵之中,借助三江源、祁连山、秦岭和黄河三角洲等国家自然保护区建设,合理适度开发湿地原生态体验、黄河治理展示和水上运动等旅游项目,以旅游促进生态保护,以更高标准建设沿黄生态廊道,实现旅游经济高质量发展和生态环境保护的深度融合。