辽宁省气候舒适度变化及其对气象因子的响应

曹永强,赵 慧,李可欣,杨雪婷,周姝含

(辽宁师范大学地理科学学院,辽宁 大连 116029)

人体舒适度是建立在以人类机体和近地面大气之间的热交换原理的基础上,从气象学角度来反映人体面对不同的天气状况时所拥有的不同舒适度感受的一项生物气象指标[1]。该指标从气温、风速以及相对湿度等气象要素的角度进行综合判断,用来体现人类机体对所处环境感受的舒服程度,是评价人们居住环境以及旅游舒适度的主要指标之一。前人提出了多种表现不同气候特征的生物气候学指标[2-3],包括温湿指数、风效指数、风寒指数和着衣指数等[4-5]。

自20世纪中叶以来,国内外的研究学者们陆续开始进行有关气候舒适性方面的研究。1945年Brunt[6]最早在Nature杂志讨论了气候和人体舒适度存在的关系。1947年有学者提出实感气温的概念,其是根据热感觉指标,后续研究分别描述了多种或一种气象要素对人体舒适感的影响[7-11];美国国家气象局已建立了多种舒适度指标和温湿指数并用于人体舒适度预测工作。俄罗斯学者[12]研究调查了俄罗斯天气和气候舒适度的变化进行回顾性分析并且对未来(2020—2050年)数据分析,使用Marchek数值数学研究所RAS的气候模型进行计算,研究结果表明大陆性气候强烈的地区,冬季会更舒适。YAZDanpanah等[13]表明一些旅游目的地面临着气候舒适日数减少的风险。这些研究区与辽宁省所在区域海陆位置差异明显因,因此更适合探究辽宁省的气候舒适度。总体来说,中国对人体舒适度的研究起步较晚。但近20年,国内在研究方法和研究手段方面取得很大的进步,李山等[14]利用温湿指数和风效指数分析了气候舒适期的空间格局及其季节性特点;曹永强等[15]分析了辽宁省夏季舒适度并根据变化趋势对舒适区域进行划分。

东北地区有关气候舒适度的研究成果颇多。吕拉昌等[16]采用温湿指数和风效指数的模型组合,并参考人居环境气候舒适度的综合评价标准。朱保美等[17]采用气候统计方法和气候舒适度评价模型,对比分析沿海和内陆城市各气候要素之间及气候舒适度的差异。蔚丹丹等[18]认为气候舒适度对人类活动和人居环境都影响深远,相关的评价模型/指数在建筑、城划、旅游和人体健康发展等领域应用广泛。李源等[19]依据人的表皮散热方式、代表人类机体对气候环境的感受具体提出了一个计算人体舒适度指数的方案。该方案综合考虑了风速、温度、相对湿度对人体舒适度的影响,并在辽宁省的气象服务中取得了良好的应用效果。余志康等[20]以40°N以北的某些城市为研究目标,对北方城市气候舒适度以及旅游潜力等做出定量评价;冯定原等[21]根据Steadman[22]的感热温度理论,从各个角度分析了中国不同地域的四季感热温度的分布状况,并研究讨论了体感温度的高低对人类活动的影响;丛晓男等[9]研究了中国城市旅游的气候舒适度,并分析了时空演变规律;严明良等[23]提出关于环境气象指数与人体舒适度指数的7种研究方法,吴兑[3]认为生物气温指标的不同表示都来自十多种人体舒适度预测公式,并且它们之间存在差异性以及对适用性进行探讨。任学慧等[24]利用人体舒适度指数,研究辽宁部分沿海城市地区的气候舒适度,预计这些地区气候舒适度有升高趋势。综合以往研究来看,众多学者探讨气候舒适度时,方向主要着重于气候对旅游资源的影响和基于GIS软件对旅游气候舒适度的研究,对于人居环境气候舒适度的研究匮乏[25]。

研究人体舒适度对城市发展具有重要意义,它直接影响人们的日常生活,对旅游业和其他产业发展具有指导性作用,同时对人体舒适度进行研究还可以促进城市天气预报的发展、减少城市中污染源排放、对城市规划和可持续发展提供理论依据。近些年来,人们的生活质量越来越好,与此同时对城市气候和气象服务的要求也越来越高,在城市气象服务中,人体舒适度占据着一个举足轻重的地位,这直接影响着城市居民的日常生活。振兴东北战略实施10年以来,辽宁省将继续作为东北地区发展的支撑和引领,因此有必要对辽宁省气候舒适度进行研究。

本文基于辽宁省特殊的地理位置以及气候舒适度对旅游业发展、城市规划、天气预报的准确预测等作用,立足可持续发展的需要,根据1964—2018年辽宁省气象数据,从气候变化和人体感知程度两方面出发,选取气温、风速和相对湿度3个气象因子运用人体舒适度公式进行计算得出舒适度指数,再依据不同等级标准,统计出四季舒适度指数和舒适度日数的关系规律,进一步分析辽宁省人体舒适度对气象因子的响应。

1 数据来源及研究方法

1.1 研究区概况与数据来源

辽宁省位于中国东北部,南临黄海、渤海,位于118°50′~125°47′E,38°43′~43°29′N;年均气温8.68℃,各地日平均气温低于0℃的日数基本上在100~145 d。年均相对湿度为63.62%,年均风速为2.96 m/s,年日照总时数达到2 585 h。主要气候类型为温带大陆性季风气候,气候特征为四季分明,春秋两季持续时间相对较短,冬季持续时间较长,夏季高温多雨。雨热同期,但降水量时空分布不均,总体上由东南湿润向西北半湿润、半干旱过渡。

研究区所需气象数据来自中国气象数据网(http://data.cma.cn),主要包括1964—2018年的日平均气温、日平均风速以及日平均相对湿度,见图1。根据辽宁省气候特点,选取四季的标准按照:3—5月为春季,6—8月为夏季,9—11月为秋季,12至次年2月为冬季。依据人体舒适度等级划分标准,统计4个季度的舒适日频率。

1.2 研究方法

人体舒适度指数是评估在不同的天气/气候下人体的舒适程度,从气象角度来看,通过考察气温、相对湿度和风速等,运用一定公式计算出人体在不同的气候环境下感觉舒服的程度。通常来讲,气象因子中的气温、风速和相对湿度这3个因素对人体舒适感知影响最大,根据这3个气象要素计算得出的非线性方程就是人体舒适度指数。运用Excel计算相关系数,对气温、湿度和风速进行定量分析影响气候舒适度的主要因子及其变动的相关程度。

采用国内近年来比较流行的人体舒适度指数(Comfort Index of Human Body,CIHB)[26],在计算CIHB时,综合考虑气温、湿度和风速对人体舒适度指数影响,根据地区特点,这里采用适合北方地区的计算公式,即:

(1)

式中 CIHB——人体舒适度指数;t——平均温度,℃;hu——相对湿度,%;v——风速,m/s。

通过观察公式可以初步判断,气温是作为影响人体舒适度的最为敏感的气象因素。

为了方便统计舒适日数,根据非线性方程将人体对气候的感觉划分为11个舒适等级[26],分级情况见表1。将1、2、3、4级称为冷不舒适等级,将5、6、7级统称舒适等级,将8、9、10、11级称热不舒适等级,所以5、6、7级别的天数符合人体舒适日数。

2 结果与分析

2.1 辽宁省气候变化特征分析

选用1964—2018年23个气象站点的气温、风速、相对湿度等数据进行研究分析,运用相关性分析、距平分析、气候倾向率、5年滑动平均等计算方法,分析探讨了辽宁省1964—2018年气象要素变化的基本特征。

2.1.1气温分析

辽宁省近55年的气温变化特征见图2,大体上,温度变化趋势波动上升。最低气温出现于1969年,平均气温变化率为0.248 ℃/10a。在1987年前年均温距平以主要是负值,呈波动上升趋势,1989年之后为正值且继续呈上升趋势,在2005年开始有一段急速下滑阶段。5年滑动平均明显波动有3次,1978、1994、2013年升高至峰值,1967、1983、2009年降到波谷。1987年以后年均气温高于前期并且升高明显。和全球气温上升的趋势保持一致,自19世纪中期开始记录温度开展以来,20世纪90年代是温度最高的10年。

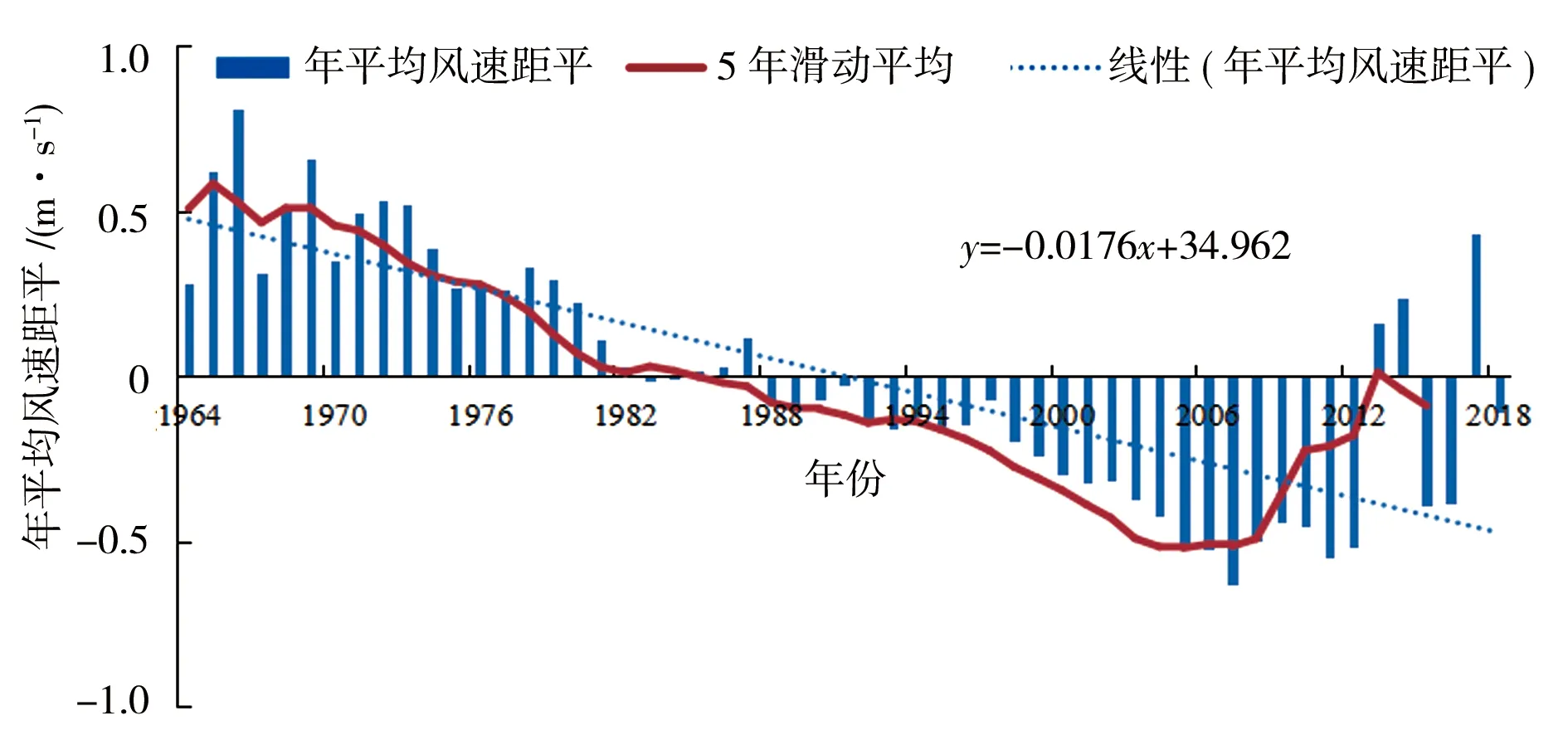

2.1.2风速分析

辽宁省近55年的风速变化特征见图3,辽宁省的风速变化情况总体呈下降趋势,变化倾向率为-0.176 m/(s·10a)。1986年以前距平值为正值,下降趋势明显,风速相对较大;1986年以后距平值大体上负数,在1964—2005年5年滑动趋势下降明显,2005年以后风速逐渐增大;5年滑动平均曲线在2005年出现低谷,波峰出现在2014年,在1987—2005年风速变化经历了“减小→增大”的过程。

图3 辽宁省1964—2018年风速变化特征

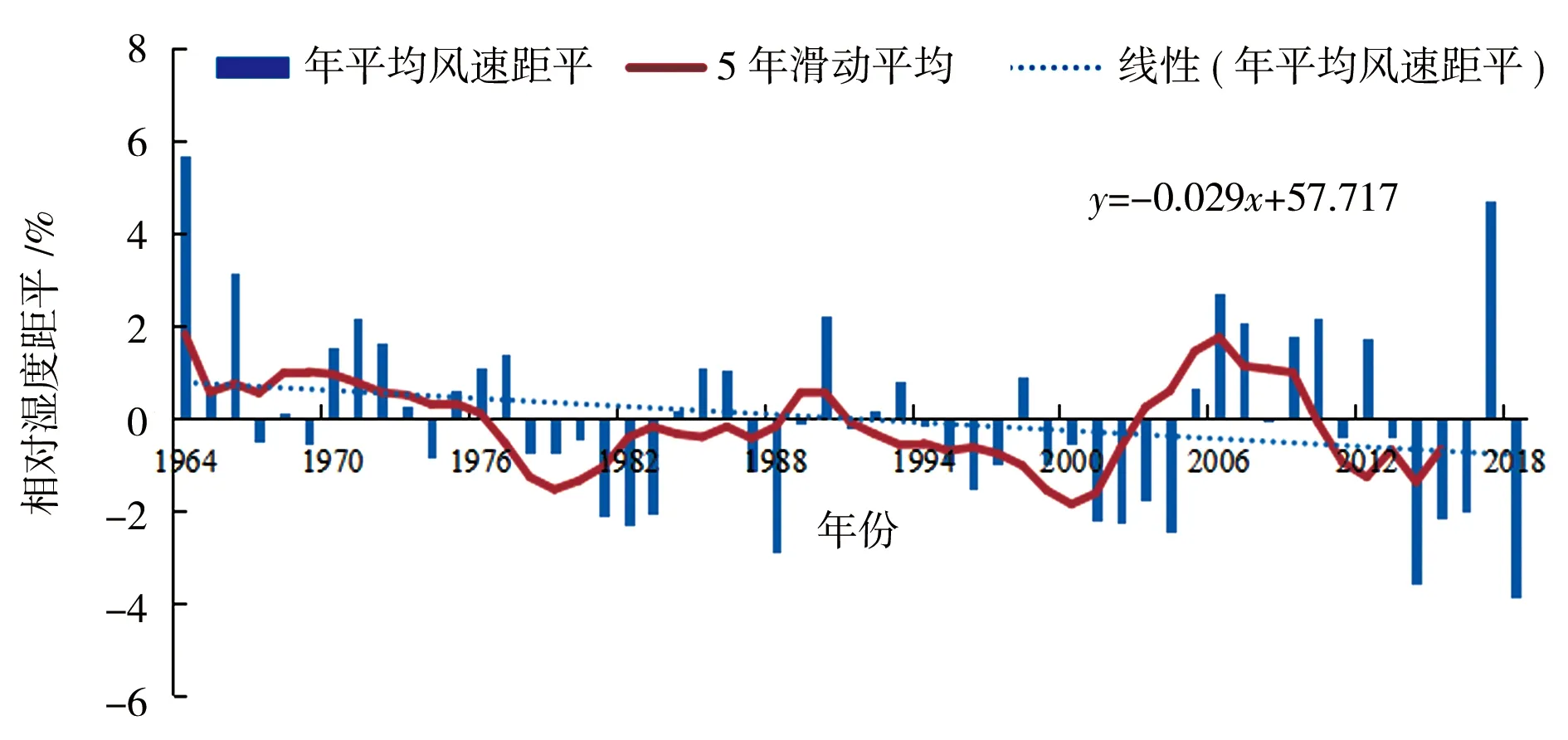

2.1.3相对湿度分析

辽宁省近55年的相对湿度变化特征见图4,相对湿度大致呈现一个连续波动且逐渐降低的趋势,相对湿度的气候倾向率为-0.29 %/10a。在55年数据中,正距平与负距平的情况不定时交叉出现,且状态不稳定。5年滑动平均曲线有2次波谷出现,为1980、2001年,1990、2006年出现2次峰值;相对湿度变化经历了“低→高→低→高→低”的过程。

图4 辽宁省1964—2018年相对湿度变化特征

2.2 人体舒适度指数变化特征分析

根据人体舒适度公式对辽宁省1964—2018年人体舒适度指数进行统计分析,见图5,人体舒适度指数的年平均值处于42~48。依据人体舒适度分级标准可知,年均人体舒适度指数在此区间内人的感受为不太舒适,很凉。辽宁省四季分明,是典型的温带季风气候。在4个季节中,夏季最为舒适,春、秋、冬季舒适日数相对较低,尤其是冬季,舒适度指数和舒适日频率均为最低。但根据分析结果来看,近55年来人体舒适度指数上升趋势明显,平均增长率为0.52/10a,因此人类的居住环境在舒适度方面向好发展。在1987年以后,人体舒适度的均值基本位于趋势线以上,此转变时间点与气温上升加快速度保持一致,由此表明气温是影响人体舒适度最重要的指标[30]。

图5 辽宁省1964—2018年人体舒适度指数变化趋势

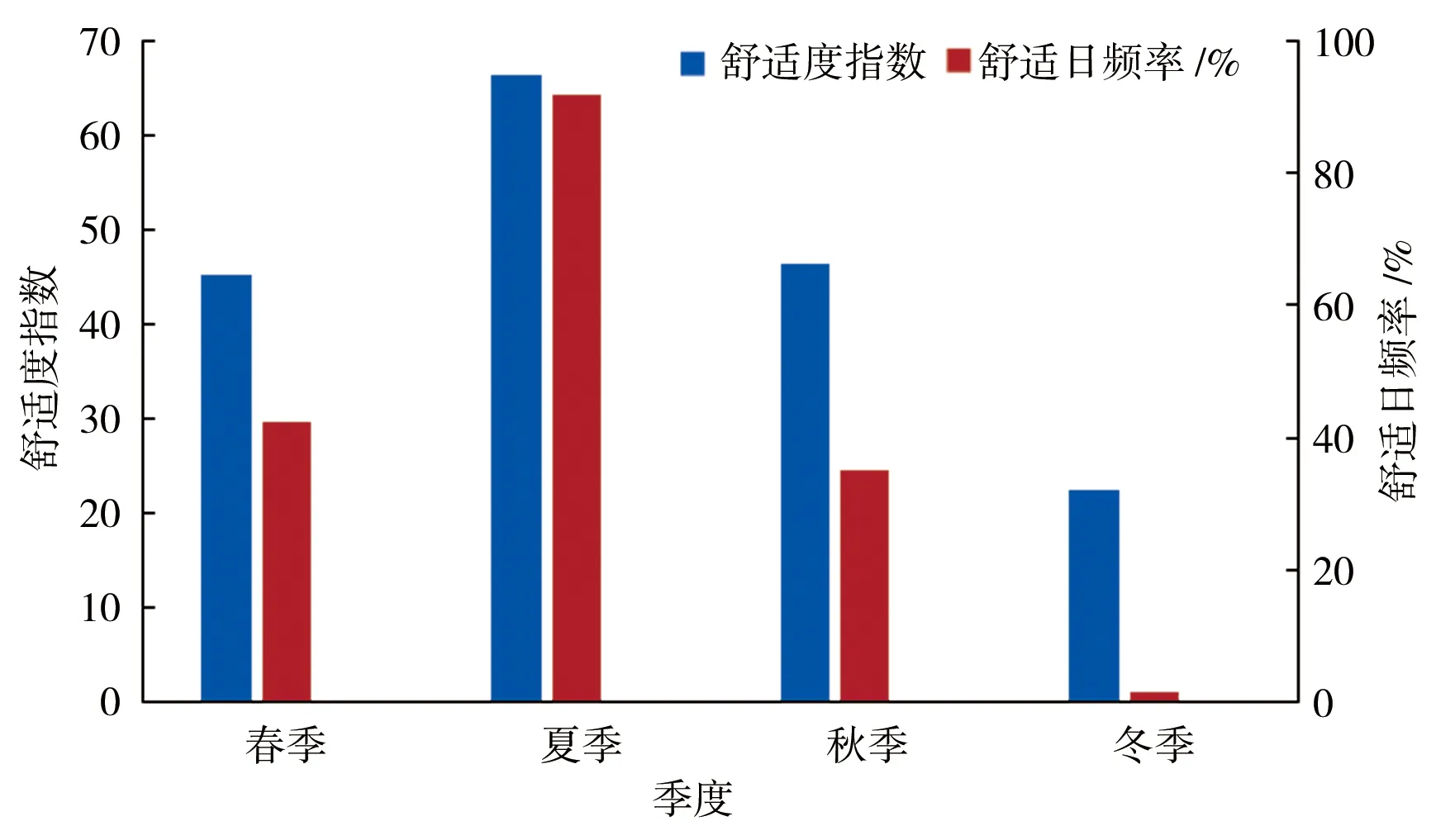

2.3 人体舒适日数变化特征分析

根据全省55年数据分析结果显示,CIHB和舒适日数变化特点在季节上基本保持一致,都呈现出夏季最高、春秋次之、冬季最低的变化特点,其中夏季的CIHB为66.46,舒适等级日频率为92.1%,平均值均为最高;相反,冬季的CIHB和舒适日频率最低,CIHB为22.42,舒适等级日频率低至0.14%,春秋两季相差不大。全省历年平均人体舒适度指数为45.1,平均舒适等级日数在156 d以上,舒适日频率为42.9%,见图6。

图6 1964—2018年人体舒适度指数和舒适日频率季度变化

夏季,7、8两个月处于比较舒适等级,而6月份辽宁省都处于舒适等级,这是因为在中国东部及辽东半岛地区的气温在6月份时候受到海洋的影响较强[29],相对内陆地区而言气温升高较缓慢,同时在适当的风速、相对湿度和日照时数等其他气象因子的共同作用下,气候环境会表现得更为舒适。因此6月份的辽宁省是理想的避暑胜地,在最适合旅游的月份大众可以适当地安排旅游外出计划,尤其是在沿海地区,天气凉爽、气候舒适,更适合出行。罗轶[30]在中国大陆气候舒适域的季节涨落与类型分布中描述了夏至、大暑节气中国大陆气候舒适域空间分布状况,辽宁省在夏至期间均处于气候舒适区域,在大暑期间辽宁省除中部辽河流域小部分区域外,东部和西部也都属于气候舒适域,相比中国其他大部分省份,气候舒适的优势比较明显。

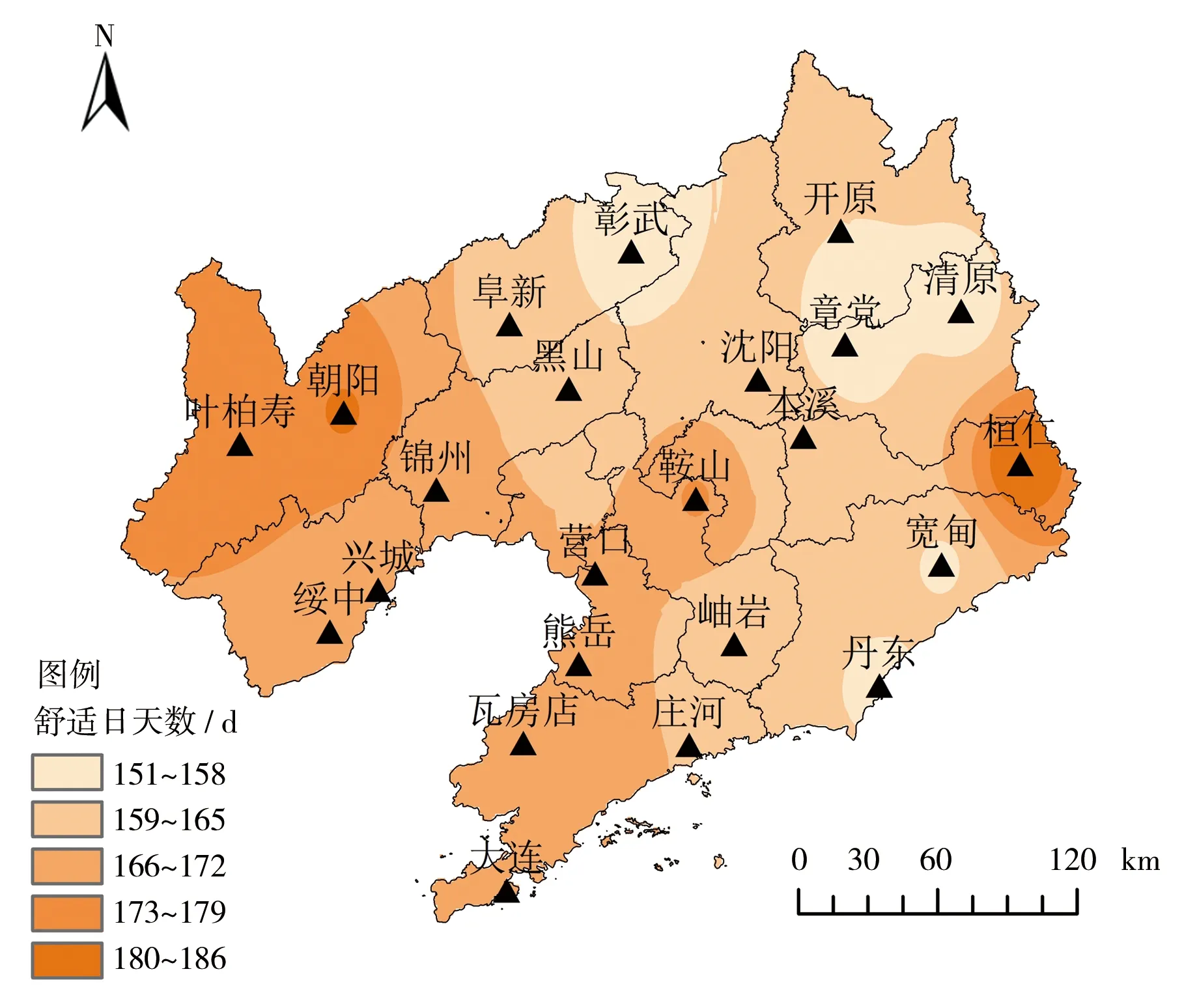

不同地区的舒适日数会呈现一定的差异,本文借助ArcGIS软件,得到辽宁省1964 —2018年各个站点的舒适日数的空间分布情况,并以此反映辽宁省气候舒适度的空间分布,见图7。从分布特征来看,舒适日数大体上按照纬线型分布,沿海地区舒适日数较靠近内陆地区相对较多,舒适日数总体呈现西南向东北递减。

图7 辽宁省各区域舒适日数分布

值得注意的是,在辽西北地区舒适日数相对较多,这是因为辽宁西北部地区与内蒙古自治区相邻,会受到内蒙古地区温带大陆性气候干冷空气的影响。此外,由于东南部依山傍海,受到海面季风的影响,属于温带季风气候,气候特征是冬暖夏凉,因此该区域年均舒适日天数也较多。

2.4 人体舒适度指数对气象因子的响应

气候舒适度是指在人们在赖以生存的生活空间和自然环境下,人类机体对各种气象因子外部适宜程度的感觉。所以人体的感觉是简洁且直接判断气候条件的好坏的方法,但在外部气候环境和用大气探测器获取得的其他各种气候因素条件下,人们对其的感知的结果是不同的。气象因子是影响其他气候条件发展变化的原因或条件。为了分析气候舒适性,Ge等[26]的研究表明人居环境在气候变化影响下表现为多种方面。

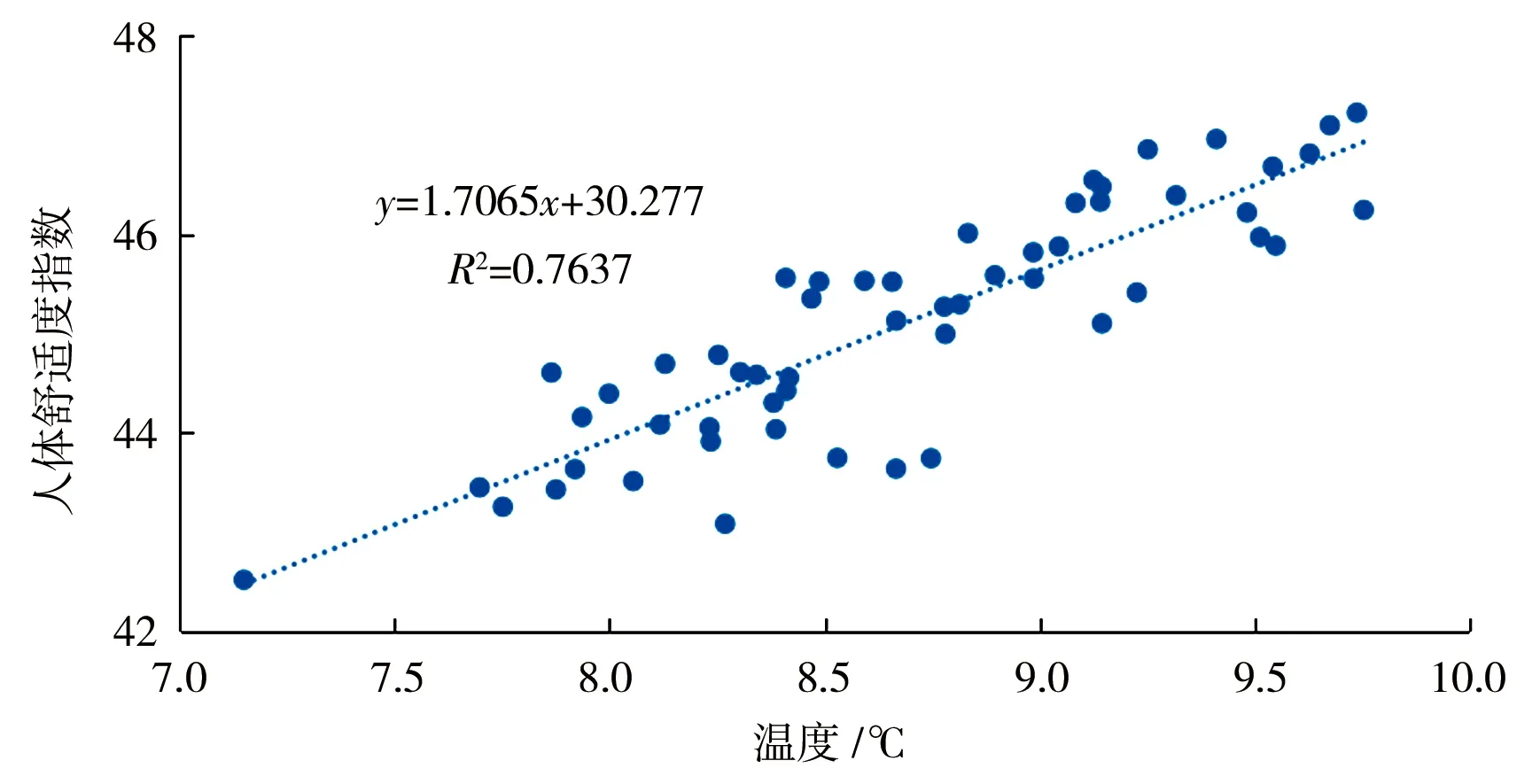

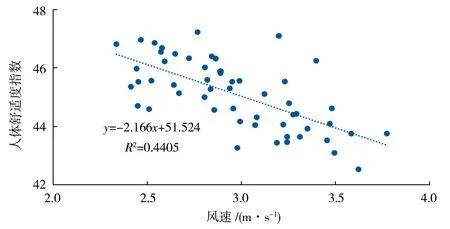

通过3个气象因子与CIHB之间的关系可以说明,气温对CIHB的影响最大,从影响系数得知,气温与人体舒适度之间存在非常显著的正相关关系,相关系数达0.873 9(通过置信0.01检验,图8)。风速与相对适度与人体舒适度呈负相关关系,相关系数分别为-0.663 7(通过置信0.01检验,图9)和-0.440 5(通过置信0.01检验,图10)。风速与CIHB的相关性显著,相对湿度与CIHB的相关性较为显著。气温的影响系数最大,达到0.873 9,说明气温对人体舒适度的正影响最大。风速相对湿度的影响系数为负值,说明风速和相对湿度对人体舒适度产生负影响。因此,3个影响因子中,气温直接影响人体舒适度,且为正作用;风速和相对湿度影响小且为负作用,综合而言,气温对人体舒适度的影响最大。

图8 人体舒适度指数与温度的线性关系

图9 人体舒适度指数与风速的线性关系

图10 人体舒适度指数与相对湿度的线性关系

综上所述,3个气象因子的相关关系程度为气温>风速>相对湿度。气温对人体舒适度指数的影响最大,且呈正相关关系,相对湿度与风速的变化同样也影响人体舒适度,与人体舒适度呈负相关关系,但相对湿度则是影响最小的气象因子。所以在众多气候要素中选择气温、风速和相对湿度进行分析。气象因子的变化是导致人体舒适度变化的根本原因,气温、风速以及相对湿度对人体舒适度均有影响。气温和风速2个气象因子是影响气候舒适性的主要因素,这些气象因子的变化影响着人体舒适度指数,对其有着升高或降低的作用,这与董蕙青、肖晶晶、何静等[31-33]的研究结论基本一致。但与南方这几个省市舒适期长短不一致,导致差异的原因是南宁、浙江、重庆这几个省市在地理区划上位于南方,7月中国南方均温较高,降水也主要集中在夏季,因此大部分地区闷热潮湿,而辽宁省处于北方,气温和降水都稍逊南方地区,因此气候相对舒适。

3 结论

a)55年来辽宁存在气温增暖、风速减小和湿度变干的气候变化特征;各气象要素经历了不同的演变过程,气温、风速和相对湿度分别经历了“暖→冷→暖”“小→大”“低→高→低→高→低”的过程。

b)根据1964—2018年的统计数据发现辽宁平均年舒适日数可达7~8个月;6月份全是舒适日数,全省历年平均CIHB为45.2。所以全省最佳避暑季节为夏季,此时全省全年舒适日多,多数符合人体舒适度的标准。

c)夏季的舒适日数最多,舒适频率在夏季最高,在冬季最低,全年舒适日频率为42.9%。各个地区不同的人体舒适度指数日变化说明了夏季相对于冬季而言气象因子的影响会更大。

d)近年来人体舒适度指数逐年上升,相关性分析发现气温是影响辽宁气候舒适度的最主要因素,风速和湿度也会在一定程度上影响气候舒适度。舒适度指数相关性最为密切的气象因子是气温,与风速和相对湿度呈现出负相关的关系。