沙漠公园弱盐碱化水体治理工程设计与实践

冯 喻,张文磊,许玉凤,张华俊*

(1.黔南民族师范学院旅游与资源环境学院,贵州 都匀 558000;2.广东诺尔检测技术有限公司,广东 广州 510000)

城市公园湖泊水体富营养化已成为中国普遍的环境问题。富营养化能导致水生态系统结构和功能发生退化,如藻类恶性增长、沉水植物消亡、水生生物多样性降低或丧失和水质降低等[1]。水体从清水草型生态系统转变为浊水藻型生态系统[1-2],将会严重影响湖泊生态、景观功能,降低人居环境质量。目前国内湖泊富营养化治理以生态学为理论基础[3-4],采用生态工程的技术来恢复退化的水生态系统,迄今为止已取得了大量理论成果和工程实践,如杭州西湖、惠州西湖的富营养化治理都取得了较好的生态效果[5-6],但在高原盐碱化水体中的应用由于特殊的环境特点其应用几乎空白。本工程采用上述生态学理念,在内蒙古高原盐碱化公园湖泊富营养化治理中优化后应用,对比治理前后湖泊生态环境特征变化,分析了水生态修复在高原盐碱化湖泊治理中的作用与效果,可为同类型水体富营养化治理提供技术设计指导和工程案例。

1 工程概况

1.1 湖体现状

工程湖泊位于内蒙古沙漠公园内(图1),为地下水形成的天然湖泊。由于周边酒店污水简单处理后直排加上部分区域畜牧养殖,导致湖体水质受到污染,富营养化加速,水体浑浊,部分水质指标为劣V类。随着湖体水量的增减盐度在1.5‰~2.3‰,水体呈现一定盐碱化,除沿岸芦苇、香蒲外(示范湖体两侧沿岸95%以芦苇为主且生物量较高,5%香蒲点缀其中),大型水生植物缺失,尤其是沉水植物。选取示范区常水面面积约5 000 m2(枯水期水面面积为3 500~4 000 m2),随着水量的增减水深在0.3~1.2 m变化,高低水位差50 cm,湖体为沙子底质,为恢复湖体健康水生态系统,增强湖泊综合服务功能和价值,于2019年6月开始对湖体示范区实施水体治理工程。在示范湖中心平行选择2个采样点进行水质检测,检测结果见表1。

图1 湖体位置

表1 湖体主要水质指标

1.2 工程设计理论及实施流程

示范区水体围隔切断了工程水体与外部水体的交换,由于该区域流域面积很小且降雨极少,面源污染很少能进入水体故可忽略。示范区水体污染源主要是沙子底泥的污染物释放,但结合水质数据和工程经验分析这部分污染源对于水生态修复措施来说是可以消纳的。本工程充分利用生态学原理,恢复和重建水体系统食物网链,强化水体污染物的分解和氮、磷等营养盐的去除,最大限度提升水体抗外界干扰和自净能力,使水体持续清澈透明。其中沉水植物起到非常重要的作用,因为沉水植物能吸收水中营养物,通过光合作用产生大量氧气使水体有机悬浮物被氧化分解成矿物质,同时产生氢离子与二氧化碳结合,使CO2转变成葡萄糖。其也能与微生物通过硝化与反硝化作用去除氮盐。高覆盖率的沉水植物也能有效阻止底泥悬浮防止底泥中的磷释放。此外,沉水植物产生大量溶解氧氧化表层底泥,使底泥氧化还原电位升高,固定营养盐的同时促进底栖生物及微生物的繁衍及有机质矿化分解。

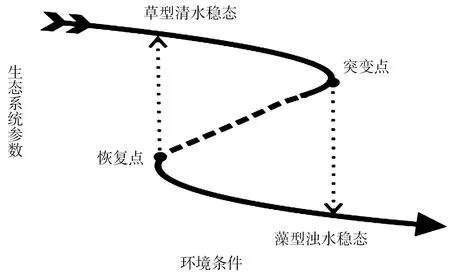

作为浅水湖泊治理的理论基础表明随着环境污染的加重健康的草型清水态水体会向藻型浊水态变化(图2),反之受污染的水体通过人为改善环境条件,藻型浊水态也将会向健康的草型清水态转变[3]。前期利用微生物初步改善水体环境;后期按一定比例种植水生植物、投放水生生物来丰富水体生态系统组成,构建健康的水生态系统,使水中的物质和能量有循环出路,实现水生态的自我循环、自我净化,实现浊水稳态向清水稳态的转化,能够自我维持、自我演替的良性循环(图3)。

图2 清水稳态与浊水稳态的转化关系

图3 水生态修复流程

1.3 抗盐碱水生植物筛选

由于该湖泊位于沙漠地区,降雨量与蒸发量相差较大(年蒸发量1 500 mm,降雨量小于120 mm)导致水体呈一定盐碱化,淡水修复工程常用水生植物不一定适应该水体,故在施工开始前进行水生植物筛选实验,将广布种苦草、轮叶黑藻、菹草、穿叶眼子菜、金鱼藻、篦齿眼子菜、穗花狐尾藻、龙须眼子菜、荷花及睡莲等水生植物种植在目标水体中(各植物种植面积0.2~0.5 m2),通过1个月不间断观察水生植物生长情况,初步筛选出耐受并适应该水体碱度的水生植物。通过本实验结果及野外调研最终确定本地穗花狐尾藻、龙须眼子菜及睡莲为本工程的主体水生植物品种,其余品种由于不耐受该水体碱度均出现死亡现象,国内也有类似相关研究成果与应用[7]。

1.4 工程介绍

项目包括4个主体工程:基底挖深、围隔安装工程及改良工程、水生态系统构建工程及维护工程。

a)围隔安装。在湖泊中选择面积5 000 m2区域作为水生态修复示范区进行施工,为防止外界水体干扰采用不透水围隔与外湖隔开,先采用直径5 cm钢管每隔5 m进行打桩,再在钢管上固定不透水围隔,湖体右侧位置为防止风浪冲击采用双层围隔布置。左侧围隔60 m长,右侧围隔100 m长。

b)基底挖深及改良工程。由于该湖泊所处位置夏季蒸发量大,而地下水补水不足,导致湖体水位波动较大,最大水位差有50 cm,水体透明度15~20 cm,沿岸较浅水深20 cm左右,夏季湖面面积会由于蒸发而大大减小。因此采用挖掘机对沿岸较浅区域进行挖深处理,使沿岸往湖中20 m范围内春季水深最大时为1.0~1.5 m,夏季最小水深0.5~1.0 m,保证湖体在较低水位时仍能保障沉水植物生长的合适水深约50 cm以上。全示范区湖底挖深后采用生石灰和硝酸钙等弱氧化剂带水作业对局部沙子底泥表层中的有机残留物进行氧化分解及杀菌处理(用量60 kg/亩,1亩约666.67 m2),同时固定底质中的营养盐,为后期沉水植物的存活创造条件。

c)水生态系统构建工程。包括前期准备、水生植物群落构建、初期沉水植物养护、水生动物群落构建及微生物群落构建。①前期准备主要为移除杂鱼、酸碱调节等,采用渔网将湖体内大型杂食性鱼类如鲤鱼、鲫鱼等大量捕捞降低其生物量,防止后期对沉水植物的牧食。采用醋酸对水体进行酸碱调节,降低至8.75以下,每次用量约1 kg/亩,每周3次。②水生植物群落构建:本工程选用经筛选的穗花狐尾藻和龙须眼子菜作为主要沉水植物品种,两者密度比例3∶1,种植密度3~4丛/m2,5~8棵/丛,主要采用种植土包根抛种法,沿岸点缀盆栽种植睡莲500棵,密度6~8棵/丛。③水生动物群落构建:在目标水体投放黑鱼10尾,规格20 cm及环棱螺60 kg,100个/kg,结合水体内剩余的小型鱼类共同构建水生动物群落。④微生物群落构建:采用芽孢杆菌、EM菌构建水体微生物群落,提高水体净化能力,采用菌剂活化后全湖泼洒,密度5 g/m3,投放频率每周2次。

d)水生态系统维护工程。种植初期需对水生植物进行精心养护,过程中持续关注水质、附着藻、杂鱼、酸碱度等影响因素,尤其需要注意水混、青苔、水绵爆发情况。如遇突发性雨水涌入或长期阴雨天气导致水质较差时,都需进行应急处理,快速提高水体透明度,促进沉水植物光合作用,以保证水生态系统的稳定运行。当温度大幅降低水体全部冰冻前,及时打捞死亡植株以防止其腐烂后污染水体,到第二年温度升高后及时补种沉水植物,以保证水生态系统的恢复。

2 结果与讨论

2.1 初期水环境条件改善

构建与恢复水生植物群落,必须与水环境改善相结合,否则水生植物很难恢复成功,难以抵抗外部胁迫[4-8]。底泥营养盐可在一定条件下向上覆水体释放[9-10],如当水体中蓝藻暴发时,由于蓝藻光合作用使水体pH升高,底泥营养盐释放增加[11]。初期仅靠沉水植物难以抑制藻类过量生长,必须先原位削减内源营养负荷[12],改善前期水环境条件,原位处理指原地对底泥进行处理,减少底泥污染物含量或降低污染物溶解度、毒性或迁移性,并通过一系列方法阻止污染物向上覆水释放[10],本工程主要采用生石灰及过氧化钙对污染严重的表层黑臭底泥进行处理,杀菌消毒的同时起到抑制污染物释放的作用。此外盐碱化水体不适合水生植物生长,由于该水体pH呈碱性(pH=9.08~9.09),故初期定期通过醋酸调节水体酸碱度,使其降低至7.52~8.75,降低对水生植物生长的抑制。上述措施保障了沉水植物的成活,为后续治理活动开展改善条件。

2.2 治理前后水质变化

表2 湖体主要水质指标对比

2.3 治理前后水生生物组成变化

治理前该湖泊中鲤鱼(10~25 cm)、鲫鱼(5~10 cm)等杂鱼生物量较高,占70%以上,导致作为食物的沉水植物、浮游动物生物量较低。工程实施后,由于鱼类的转移等措施,降低了水生植物牧食压力和浮游动物的捕食压力,浮游动物生物量显著提升。生物操纵在湖泊治理中具有重要作用[1,3],非经典的生物操纵理论主要是通过调控食物链,即增加肉食性鱼类减少滤食性鱼类来调节浮游动物的结构和种群数量来实现,强调用浮游动物对藻类牧食来控制水体藻含量,从而改善水质[1-2,11]。本工程中由于转移了大部分鱼类,导致浮游动物生物量大幅增加,从而加重浮游藻类牧食,有效控制了藻类生物量。

通过水生态修复工程实施,构建成以芦苇为主的挺水植物群落、以穗花狐尾藻和龙须眼子菜为主的沉水植物群落及以睡莲为主的浮叶植物群落,这些水生植物的茎叶表面吸收水体营养盐,根从底泥中获取营养盐,其光合作用可不断向水体释放氧气,促进污染物的氧化分解,使底泥表层成为氧化抑制内负荷释放,改善水体理化环境,有利于水生态系统恢复[14-15]。后期由于水质的改善沉水植物群落生物量及种类均有增加的趋势。通过表3可知,工程实施后沉水植物生物量逐渐增加,随着气候的变冷沉水植物逐渐衰亡故生物量有下降的趋势,施工时沉水植物覆盖率达40%~50%,到沉水植物成活扩散后覆盖率可达60%~70%,由于沙子底质的原因覆盖率较难增加,后期由于天气的原因生物量逐渐降低,到冬季冰封期间沉水植物植物体水中部分全部死亡,仅留底泥中少量根系,待第二年温度起来后植物根系又重新发芽生长,逐渐形成新的群落。

表3 沉水植物定性分析

2.4 水生系统运维重要性

生态治理工程实施后鱼类结构失衡、青苔滋生等均会对草型系统稳定性产生冲击,突出了系统维护调控的重要性。研究表明草型和藻型都是湖泊生态系统的稳定状态,当外部环境变化时,将对湖泊生态系统产生胁迫,系统虽具有一定自我恢复的能力,但当污染负荷过大,超过草型生态系统承受极限,此时草型生态系统崩溃,浮游植物生态系统取而代之[13]。对于湖泊治理,首先需要掌握水生植物生长所需环境条件和维持一个草型生态系统所需要的外部条件,主要因素包括物理环境(如风浪、光照和透明度、悬浮物等)、化学环境(如氨氮浓度、根部还原环境强弱等)及生物环境(如鱼类牧食、浮游植物浓度等)[4,13]。在治理后期维护过程中要不断改善水环境条件,创造适合植物存活持续发挥作用的环境才能保证草型生态系统稳定。同时该地区极端恶劣的天气及底质条件为沉水植物的稳定扩繁带来极大影响,都是后期运维中需要注意的问题。水生态系统维护结构调节内容见图4。

图4 水生态系统维护结构调节内容

2.5 生态环境效应评价

该水体治理示范工程生态环境效果显著,水体富营养化得到遏制,水质指标消减达到初期目标,得到有关部门及游客的肯定。完整水生态系统的构建,形成良性循环大大提高水体活力,为水生植物和动物的生长、代谢及污染物降解、水体透明度提升创造条件[14,16]。通过生态治理工程的实施水体生境条件改善,通过几个月的运行,水生植物及动物种类及生物量大大提高,吸引了野鸭等水禽的栖息(10~20只),高等动物的进入证明了该示范水体生态环境的实质性改善,能体现较好的水质与较丰富的食物来源。清澈水体、水生植物、水生动物加上水面景观共同丰富提升了公园水体景观质量。

3 结论

a)工程实践证明水生态构建技术有效改善高原弱盐碱化富营养化湖泊水质,实现水体营养物质间的有效转移,达到水质净化目的;湖体生态修复工程实施后,湖体DO含量显著增加,TP、CODCr浓度明显下降,依GB 3838—2002《地表水环境质量标准》主要指标基本达到III类标准,实现了水质改善目标。

b)要保持水生态系统的持续稳定,施工后期的运维尤其重要,水生植物有一定生命周期,应适时适度收割调控,将一些营养元素输出的同时,也减少由植物自然凋落腐烂分解而引起的二次污染,须时刻改善影响沉水植物健康生存的各类不利条件。

——以武汉紫阳湖为例