区域发展政策视域下高职新工科人才培养模式研究

张如前

(湖北开放大学 湖北武汉 430074)

“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展战略,是湖北省“十四五”期间主要区域经济发展策略,该战略布局的实施,急需一批高素质新型工科人才,这为湖北省高等职业教育发展带来了新的机遇和挑战,对高职院校工科类人才培养模式提出新的要求[1]。2017年,教育部首次提出“新工科”发展规划,并制定了实践项目实施指南,为加快高校体制机制创新,教育部决定在高等学校培育建设一批未来技术学院[2];2018年3月15日,教育部办公厅发布《教育部办公厅关于公布首批“新工科”研究与实践项目的通知》[3];2018年4月2日,教育部办公厅发布关于印发《高等学校人工智能创新行动计划》的通知,要求推进“新工科”建设;2020年5月,为推进新工科建设再深化、再拓展、再突破、再出发,推动高校加快体制机制创新,做好未来科技创新领军人才的前瞻性和战略性培养,抢占未来科技发展先机,教育部决定在高等学校培育建设一批未来技术学院[4]。可以看出,发展“新工科”对于未来服务地方经济发展具有重要意义,构建“一主引领、两翼驱动、全域协同”战略和“新工科”联动发展机制,更有助于高职院校人才服务于区域经济建设[5]。

1 新工科背景下高职人才培养原则构建

分析历年教育部关于新工科研究和实践的相关文件,重点强调新工科人才培养是为了进一步服务“一带一路”倡议、“中国制造2025”战略、“互联网+”等重大国家发展战略[6]。为确保高职院校制定的人才培养模式,真正有助于高职教育培养人才更好服务于地方经济建设,高职院校新工科人才培养模式应坚持以下原则。

1.1 以市场需求为导向,服务地方产业发展原则

新工科人才的培养目的是适应和服务地方经济和社会发展,其专业设置必须与区域经济结构、经济政策紧密联系起来。对于地方高职院校来讲,将人才培养与地方经济建设紧密联系起来,既有利于高职院校与地方企业、行业开展合作,更有利于高职院校融入当地经济社会发展,提升学生就业率。

高职院校在制定新工科人才培养标准的过程中,应充分了解行业发展情况,筛选出市场急需的人才类型,以及各专业现阶段的办学情况,充分利用现有的教育资源,培养符合市场需求的新工科人才,积极服务地方产业发展。

1.2 专业知识传授与实践能力提升并行的原则

新工科人才培养不仅要注重学生专业知识传授,还要注重学生实践能力的提升。我国经济的快速发展导致行业不断更新换代,而高职教育人才培养周期一般为3年,周期较长,高职教育人才培养模式的滞后性最终导致高职教育人才输出满足不了行业需求。新工科人才培养初衷就是要紧跟行业步伐,通过校内外实践、产教融合、校企合作、产业学院等多种途径提升学生实践能力,在实践的过程中,学生的专业技能、创新创造能力均可得到提升,专业知识传授与实践能力提升双轨并行,打造专业知识扎实、专业技能熟练、创新创造能力突出的新工科人才。

1.3 紧跟行业发展,打造特色原则

高职教育大部分人才最终服务各个行业,每个行业的发展也随时代发展不断发生变化,以土木类行业发展为例,从最初简单涉及的工民建等领域,到后来发展到超高层建筑建设、超级工程建设等领域,再到绿色建筑、信息化建筑等领域,未来土木类行业服务的最新领域为新基建。行业的快速发展对人才需求也不断发生着变化,高职院校要及时了解行业发展需求,结合院校自身情况,制订灵活、有效的新工科人才培养方案,打造自身特色,不断提高人才培养的竞争力。

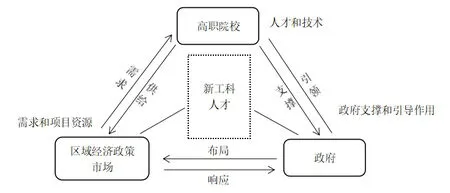

美国教育家伯顿·克拉克提出的高等教育的“三角协调模型”阐明了国家、学术、市场三者之间的关系,在此基础上,结合新工科背景下高职人才培养原则,构建区域经济与高等职业教育联动发展的新工科人才培养“三角协调模型”,该改进模型强调高职院校、政府、市场三方需要做到充分协调,高职院校主要提供人才和技术,而市场提出相应的需求和项目资源,政府主要起到政策支撑和引导作用,高职院校与市场间主要是需求与供给关系,市场与政府间主要是布局与响应关系,高职院校与政府之间主要是引领与支撑关系,具体模型见图1。

图1 新工科人才“三角协调模型”

2 区域发展政策视域下高职教育面临问题

“一主引领、两翼驱动、全域协同”的区域发展布局对经济发展提出更加均衡、更高层次、更高质量的新需求,通过系统调研高职院校数量与经济发展情况、市场对高职院校人才需求情况、高职院校“双师型”教师建设现状、高职院校产教融合现状,了解现阶段高职教育新工科人才培养过程中面临的问题。

2.1 高职院校数量与经济发展情况分析

根据教育部公布的湖北省高职院校数量的最新数据,湖北省全域高职院校数量为62所,其中,省会武汉市37所,地级市中荆州市4所,宜昌市、黄冈市各3所,襄阳市、孝感市、咸宁市各2所,其他地市各1所。根据湖北省统计局2021年各市GDP 最新数据:武汉市17 700亿元,黄石市1910亿元,十堰市2200亿元,宜昌市5022 亿元,襄阳市5309 亿元,鄂州市1200 亿元,荆门市2150 亿元,孝感市2560 亿元,荆州市2750 亿元,黄冈市2550 亿元,咸宁市1750 亿元,随州市1250 亿元,具体情况见图2。

图2 高职院校数量和地区G DP

以武汉市为标杆,通过对比分析发现,各地市高职院校数量与经济体量十分不匹配。以襄阳市为例,其2021年GDP 高达5309 亿,而该市仅有2 所高职院校,众多地区出现职业教育发展与区域经济发展不协调的现象。

2.2 高职院校人才需求情况分析

根据职友集网站上2021年12月20日最新全网土木类专业招聘信息,统计出土木类专业7 个方向的高职类人才总需求。其中,人才需求最高的是工程管理类,为1473 人次;建筑设备类人才需求为268 人次;市政工程类人才需求为77人次;建筑设计类人才需求为192 人次;土建施工类人才需求为114 人次;房地产类人才需求为748 人次;人才需求最低的是城镇规划与管理类,为3人次。根据阳光高考网专业库最新数据,湖北省高职院校开设工程管理类专业数为52,建筑设备类专业数为23,市政工程类专业数为6,建筑设计类专业数为50,土建施工类专业数为37,城镇规划与管理类专业数为2,房地产类专业数为19。

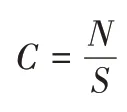

将土木类专业7个方向的高职类人才需求记作N,各高职院校开设专业数量记作S,土木类专业人才需供比记作C,则:

C的值越大,代表专业人才需求大但开设高职院校不够;C的值越小,代表市场需求一般但开设高职院校较多。根据公式得出湖北省高职土木类专业7个方向的供需比,具体见图3。

图3 土木类专业供需比

从整体来看,除了工程管理类、房地产类人才需求大于人才培养数量,建筑设备类、市政工程类、建筑设计类、土建施工类、城镇规划与管理类5个方向都是人才培养数量大于市场需求。总体来说,湖北省大部分土木类专业人才培养数量大于市场需求,土木类专业人才供需失衡。

2.3 高职院校“双师型”教师队伍建设

为了进一步了解湖北省高职院校“双师型”教师发展现状,选取湖北省具有代表性的部分高职院校进行问卷调查,以高职院校在职工科类专职教师作为研究对象,进行不记名问卷调查。受疫情影响,本次问卷调查采用线上问卷调查的方法,共发放线上调查问卷116份,回收102份,其中,有效调查问卷86份,重点关注“双师型”教师队伍建设存在的问题。

根据线上调研的结果,32.5%的教师认为“双师型”教师相关的制度的建设和完善存在不足,24.4%的教师认为相应的激励措施存在不足,12.8%的教师认为学校在培养教师专业理论、实践、教学科研能力方面存在不足,11.6%的教师认为学校校企合作、产学研合作存在不足,也有11.6%的教师认为学校在职业技能证书的继续教育方面存在不足。根据调研结果发现,现阶段,“双师型”教师建设面临诸多挑战,如何集中有限资源优化“双师型”教师队伍,提升“双师型”教师比例,是各高职院校需要解决的问题之一。

2.4 高职院校产教融合现状

新工科专业建设需要高职院校深化产教融合,为了深入了解湖北省高职院校产教融合现状,选取湖北省具有代表性的部分高职院校进行问卷调查,以高职院校在职土木类专职教师、教学管理人员作为研究对象。受疫情影响,本次问卷调查采用线上问卷调查的方法,面向高职院校,共发放线上调查问卷89份,回收72份,其中,有效调查问卷71份,重点关注高职院校与企业产教融合中面临的问题。根据调研结果,认为高职院校缺乏推动教师参与校企合作激励措施的占比为26.6%,比例最高;高职院校教学内容与企业需求脱节的占比为21.5%;认为高职院校能为企业提供技术服务较少的占比19%;认为学校组织学生到企业参观实习等活动较少的占比为15.2%;认为校企信息沟通不畅的占比10.1%;还有7.6%的高职教师认为校企合作单位与地方优势产业联系较少,校企合作不够深入。

3 区域发展政策视域下新工科人才培养模式构建

结合高职院校新工科人才培养原则,针对区域发展政策视域下高职教育人才培养过程中的不足,构建区域发展政策视域下新工科人才培养模式。

3.1 加强政府宏观调控,协调省域教育资源平衡发展

全省开设的高职院校一半以上集中在省会武汉市,大部分地级市仅一到两所高职院校,教育力量薄弱,人才培养质量难以得到保障,高等职业教育教育资源的不平衡分布不利于新工科人才的培养。

首先,政府层面应依据“一主引领、两翼驱动、全域协同”战略,制订全省高职教育协调发展计划,重点解决湖北省各区域高职教育资源不协调、教学力量不均衡的问题。其次,各高等职业院校间可制定定点帮扶策略,分享办学经验,办学实力基础较强的职业院校可联合基础较差的高等职业院校协同发展。最后,各高职院校应该根据自身条件,扬长避短,打造自身特色,努力解决在新工科人才培养过程中遇到的问题,提升内涵。

3.2 以人才需求为导向,提高专业设置与市场需求的契合度

新的区域发展政策改变了经济市场对专业人才的需求,高职院校应设置与“一主引领、两翼驱动、全域协同”战略相匹配的专业,才能充分运用有限的教育资源,做到高职教育与地方经济协同发展。

首先,高职院校需构建以人才需求为导向,实时了解市场对专业型人才需求现状,打造灵活的专业设置体系,以土木类专业为例,土木类专业除了工程监理、工程造价、建筑工程管理等传统热门专业人才需求旺盛,物业管理、物业设施管理两个与物业相关的专业目前人才需求也很大,各高职院校可适当增加该类人才培养投入。其次,“一主引领、两翼驱动、全域协同”战略中提到信息化建设,政府应加强引导,增加投入,鼓励高职院校设置大数据、人工智能等新工科相关专业,有利于高职教育开设专业的长足发展。

3.3 加强校企协同,提升“双师型”教师比例

“双师型”教师对培养高质量新工科人才至关重要。目前,湖北省高职院校“双师型”教师培养体系尚不完善,政府层面尚未出台相应的支持政策,“双师型”教师比例低,制约着高职院校新工科人才的培养。

首先,政府应从政策上重视、制度上倾斜,构建湖北省“双师型”教师认定标准,集中精力构建湖北省高职院校和企业的“双平台”教师培养体系,提升高职院校“双师型”教师比例。其次,高职院校要抓住机遇选取具备实践优势的企业、科研院所,结合自身特色,院校、企业协同发展,做到优势互补。最后,高职院校应该完善培养路径、强化保障体系,将提升“双师型”教师比例作为保障应用型人才育人质量的关键举措。“一主引领、两翼驱动、全域协同”战略的实施需要更多新工科人才服务湖北省经济建设,“双师型”教师既能传授专业知识,更懂行业最新技术,是培养服务区域经济发展战略人才的重要保障。

3.4 多方联动,深化产教融合

企业、学校、政府三方联动,能有效增加高职院校与企业产教融合项目,丰富产教融合方式,深化湖北省高职教育产教融合,促进高职院校新工科建设。

首先,政府层面,加大对现有政策的宣传,增加支持力度,除此之外,还应针对高校,特别是高职院校制定相应的扶持政策,确保更多优质的企业与湖北省高职院校进行校企合作,实现合作共赢。其次,高职院校应结合自身情况,制订产教融合发展计划,丰富产教融合模式、积极了解各方诉求、优化合作效果,积极引导各专业深化产教融合。最后,企业应积极响应湖北省人力资源与社会保障厅关于公开征集建设培育湖北省产教融合型企业的号召,参与到湖北省产教融合项目中。

4 结语

“一主引领、两翼驱动、全域协同”战略的实施,对区域高职教育人才培养产生了新的机遇和挑战,加强政府宏观调控,协调省域教育资源平衡发展,有利于职业教育更好服务地方经济建设,高职院校人才培养应结合新工科人才培养原则,以人才需求为导向,提高专业设置与市场需求的契合度,多方联动,深化产教融合,提升“双师型”教师比例,培养符合社会经济发展需求的高职人才。