富布赖特计划制定与实施的权力博弈机制研究

安亚伦,段世飞

(1.北京体育大学教育学院,北京 100084;2.浙江大学教育学院,浙江杭州 310058)

1946 年8 月1 日,美国总统杜鲁门签署美国公共法第584号(Public Law 584),即《富布赖特法》(Fulbright Act),以促进国际学生和学者的教育文化交流来改善各国间关系,增进各国人民间相互理解的“富布赖特计划”(Fulbright Program)应运而生,成为美国历史上第一个由联邦政府资助的国际教育计划。1961年,《教育与文化交流法》(Mutual Educational and Cultural Exchange Act)获得通过,其中第102(b6)条授权国会扩大“富布赖特计划”的资助渠道和范围,并由美国教育部负责管理,以加强美国在外语教学、文化交流、区域与国际研究方面的理解。[1]已有76年历史的“富布赖特计划”何以经久不衰?国内外学者主要从政策背景动因、政策变迁和政策实施效果等角度对该计划进行了研究。在政策背景动因方面,白玉平和曲铁华认为,“富布赖特计划”的初衷是希望通过教育交流树立美国良好的国际形象,稳固政治制度,推动经济发展,而不仅仅是发展国际教育或促进美国文化传播;[2]在政策变迁方面,西奥多·维斯特尔(Theodore Vestal)提出,初期的“富布赖特计划”强调教育和科学的交流,从20世纪60年代起,该计划则更加侧重于外语和区域研究。[3]在政策实施效果方面,森内特·德米尔(Cennet Demir)和阿克苏·梅拉(Aksu Meral)认为,“富布赖特计划”扩大了学生和学者的国际视野,提高了他们分析和解决全球性问题的能力,并有助于未来在不同领域推行美国的政策。[4]对现有文献总结归纳后发现,国内外学者关于“富布赖特计划”的研究取得了一批颇具启发性的成果。然而,在深入探究该计划长盛不衰的原因时,存在着一个绕不过去的问题,就是在计划制定和实施过程中,行政机构、立法委员会、相关利益集团以及其他政府层级的政策参与者是如何通过权力博弈实现各自政策目标的。目前,从博弈视角对“富布赖特计划”制定与运行的研究,还停留在政策文本阐释与实施效果解读的阶段,且缺乏系统的理论分析框架。为此,本文运用倡议联盟框架(Advocacy Coalition Framework)对该问题进行探讨。

一、倡议联盟框架:联盟信念体系与权力博弈

倡议联盟框架聚焦某一特定政策子系统内两个或两个以上倡议联盟间的相互作用,每个倡议联盟由具有不同政策信念的参与者组成,政策的变迁即不同倡议联盟权力博弈与以政策为导向的学习(policy-oriented learning)共同作用的结果。[5]

(一)倡议联盟内的信念体系

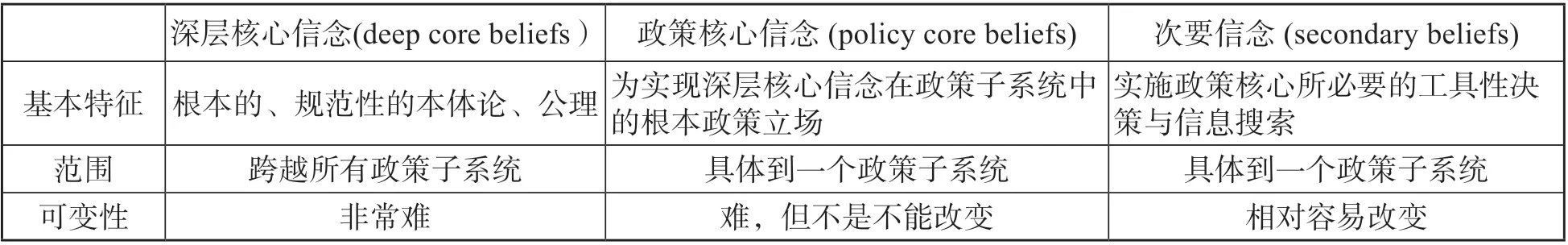

信念体系是倡议联盟框架的主要特征。在每个政策子系统内,具有共同信念体系的参与者组成一个政策倡议联盟,通过影响政府机构的行为来实现自身的政策目标。倡议联盟框架对联盟内的信念体系进行了结构性分类(见表1),以此预测随着时间推移可能发生的信念转变与政策变迁,认为越靠后的类别越容易发生改变。[6]

表1 联盟信念体系的结构

一项政策或计划制定和实施中的权力博弈与妥协,主要发生在政策子系统内部不同联盟间以政策为导向的学习过程。以政策为导向的学习与博弈是不同联盟成员政策核心信念转化为政策行动,引发政策次要变迁的必要条件。[7]以政策为导向的学习包括联盟内部的学习和跨越不同联盟的学习两种方式。前者的学习过程通常发生在一个信念体系内部,在保全政策核心信念的原则下,政策参与者不断提高联盟内部对次要信念的认识。在这种方式的学习中,由于政策核心信念的一致性,联盟内部的参与者之间虽然也会博弈,但是更容易对既定的政策目标达成共识。然而,当两个具有不同信念体系的联盟发生冲突时,每个联盟都认为对方政策的核心是由于对世界的错误认知造成的,因此会极力排斥彼此的观点。倡议联盟框架提出,当政策核心信念处于争议中时,倡议联盟间的冲突和辩论将确保以政策为导向的学习不会成为政策变迁中的关键力量。[8]从这个意义上说,两个具有不同信念体系联盟间的学习过程更是谁战胜谁的博弈过程。另外,在联盟间权力博弈的过程中,还有一些保持中立的“政策掮客”(policy broker)[9],他们的主要关注点是把联盟间的权力博弈限定在可以接受的范围内,寻求合理的问题解决方法。

(二)倡议联盟框架分析权力博弈的前提条件

相较于其他政策分析工具,倡议联盟框架更适用于分析完整的政策过程,而非局限于议程设定或政策形成。在探究“富布赖特计划”的制定与变迁机制时,以该框架为依据,对政策子系统内不同倡议联盟的深层核心信念、政策核心信念和次要信念进行逐一分析,再通过以政策为导向的学习和博弈过程,将政策子系统内部联盟信念的汇聚与输出有机结合起来,有利于从权力博弈角度找出贯穿于“富布赖特计划”发展过程中的逻辑,进而从更深层次上理解政策变迁的规律。

运用倡议联盟框架分析政策子系统内的联盟权力博弈需要满足三个前提。第一,倡议联盟框架认为只有在足够长的时间跨度下,才能对一项政策的成败以及政策决策者所采取的策略价值进行精准的描述。“富布赖特计划”从制定到执行,再到重新制定的政策循环时间超过十年,能够满足该框架对政策循环时间的要求。第二,倡议联盟框架强调政策子系统的“政府间”属性。政策分析单元包含来自政府各个层级的参与者,而不是针对单一政府层级。在“富布赖特计划”政策子系统中,除行政机构、立法委员会和利益集团外,来自其他政府层级、活跃在政策形成和执行过程中的参与者也发挥了重要作用。第三,倡议联盟框架提出信念体系是影响一项政策或计划制定与实施过程中的关键所在,也是引发联盟间权力博弈的根本原因。这一观点在“富布赖特计划”子系统内由于不同信念体系冲突引发的联盟权力博弈中得到了支持。

二、基于倡议联盟框架的富布赖特计划权力博弈分析

“富布赖特计划”支持联盟的深层核心信念是教育文化交流活动有利于美国国家利益的实现,但就该计划是否应该服务于美国的外交政策,联盟内部始终存在分歧。反对联盟则认为,该计划对美国的国家安全利益造成威胁。

(一)富布赖特计划支持联盟内部的博弈

根据联盟内部信念体系的不同,“富布赖特计划”支持联盟又分为教育交流联盟和外交战略联盟(见表2)。自该计划产生伊始,两个联盟围绕其归属问题展开了持续辩论。外交战略联盟认为该计划应该隶属于处理外交事务的部门,而教育交流联盟则认为该计划应该隶属于处理国际交流的部门,甚至应该完全脱离联邦政府,成为像国会图书馆或史密森学会那样的独立机构。为此,立法委员会多次成立专家组进行考察、咨询,并提出折中建议。

表2“富布赖特计划”实施过程中联盟间的权力博弈

1953 年,美国新闻署(U.S. Information Agency)成立后,两个联盟就“富布赖特计划”应该继续保留在国务院内部,还是转移到该机构展开了激烈辩论。参议员富布赖特坚持把他的同名项目与政府的政治宣传活动分开,反对对外国奖学金委员会(Fulbright Foreign Scholarship Board)进行任何干涉。富布赖特强调,外国奖学金委员会的作用在于其独立性和自主性,正是这些特点使该项目具有一定程度的可信性和完整性。如果将其置于美国新闻署之下,“富布赖特计划”则有可能受到其以外交政策宣传为主导的不利影响。同年,参议院外交关系委员会(Foreign Relations Committee)发布报告,禁止新成立的美国新闻署从事教育和文化交流活动。在参议员卡尔·蒙特(Karl Mundt)和伯克·希肯卢珀(Bourke Hickenlooper)等教育交流联盟成员的共同游说下,“富布赖特计划”被暂时保留在国务院,但双方达成协议,在美国新闻署与国务院之间分配教育和文化交流活动。“书籍、图书馆、文化中心、英语教学等项目由美国新闻署管理,国际学生交流项目、联合国教科文组织国家委员会秘书处、美国赞助的学校项目以及一些零星的项目被留在了国务院。”[10]

两个联盟关于“富布赖特计划”归属问题的争论在之后的40年中从未停止。1975年,美国教育和文化事务咨询委员会(US Advisory Commission on Educational and Cultural Affairs)建议将信息和教育与文化活动置于国务院的下属机构。1976年,卡特政府更加强调教育交流的双向授权,认为美国从其他国家获得的利益要与其他国家从美国获得的利益一样多。在卡特政府时期,美国新闻署被重新命名为美国国际通信署(U.S. International Communication Agency),但很快又被其继任者罗纳德·里根(Ronald Reagan)恢复到以前的名称。里根总统任命查尔斯·维克(Charles Wick)为美国新闻署主任,把重点放在基于教育交流的外交政策上,以实现他们对美国公共外交的政策图景。这一举动引起了教育交流联盟者的强烈反对,1987 年参议员克莱本·佩尔(Claiborne Pell)再次提出解散美国新闻署,将“富布赖特计划”纳入史密森学会的议案。一些教育交流联盟的倡导者,尤其是教育学者,把德国或英国的模式作为最佳实践模式。他们更倾向于设立类似于德国科学院或英国文化教育协会(British Council)的自治机构,对美国的教育交流项目进行管理。[11]

冷战结束后,通过开展教育交流活动讲述美国故事的政策目标,不再引起政策制定者的关注。1998年的《外交事务改革与重组法案》(Foreign Affairs Reform and Restructuring Act)废除了美国新闻署,两个联盟不得不就“富布赖特计划”的归属问题再次进行谈判。在重组前,美国新闻署包括两个独立的办公室,教育与文化事务局(Bureau of Educational and Cultural Affairs)负责管理“富布赖特计划”和其他教育交流活动,新闻局(Information Bureau)负责媒体和信息活动。美国国务卿马德琳·奥尔布赖特(Madeleine Albright)最初以节约开支为由拟将两个部门合并为一个实体,即信息计划与国际交流局(Bureau of Information Programs and International Exchanges),但教育交流联盟倡导者游说国会否决了合并议案。[12]在与国际教育工作者协会(Association of International Educators)及其盟友磋商后,“富布赖特计划”仍在国务院下属的教育与文化事务局进行,媒体和信息活动则在国务院的一个专门办公室进行。

(二)富布赖特计划支持联盟与反对联盟间的博弈

除支持联盟内部的权力博弈外,在“富布赖特计划”的实施过程中,支持联盟与反对联盟就该计划的拨款数额和范围展开了激烈的博弈。根据1946年通过的法案,“富布赖特计划”仅由美国政府授权通过战后剩余物资进行资助,在剩余物资用完后,由国会通过每年拨款资助。20 世纪50 年代,在麦卡锡主义的影响下,众议院拨款小组委员会将“富布赖特计划”的预算缩减到2000 万美元,而美国教育交流咨询委员会(Advisory Commission on Educational Exchange)建议的拨款额度为3100万美元,该计划的前景已不容乐观。[13]以参议员富布赖特为首的支持联盟成员对国务院的决策感到强烈不满,在与众议员韦恩·海斯(Wayne Hays)等人的共同努力下,《富布赖特—海斯法》拓宽了交流项目的资金渠道与范围,“富布赖特计划”的拨款额在20世纪60年代曾一度增加到2700万美元。然而,越南战争的失败和国内经济的困境导致尼克松政府大幅度削减了该计划的经费。

尽管麦卡锡和富布赖特在教育交流计划的政策核心信念上持有相反立场,但他们都在用自己的方式与其他意识形态进行对抗。麦卡锡代表了孤立主义传统,他对共产主义的态度又强化了这一传统;而富布赖特代表了国际主义传统,对向世界宣扬美国的民主充满信心。在这场跨联盟的博弈中,支持联盟和反对联盟始终没有放弃自己的深层核心信念和政策核心信念,权力博弈的结果只是改变了政策的次要方面。随着“富布赖特计划”规模的不断扩大,其经费来源也由单一的美国国会拨款改为与派出国政府共同支付的双边拨款,该计划的经费也大幅度增加(1980财政年为3700万美元,1990财政年为9100万美元,2000财政年为1.2亿美元,2010财政年为2.38亿美元)。[14]

三、权力博弈视角下富布赖特计划的实施与成效

在联盟权力博弈的过程中,“富布赖特计划”采取了独特的管理模式,即通过外国奖学金委员会和双边富布赖特委员会(Binational Fulbright Commissions)为不同背景的学生、学者与专业人士提供教育文化交流机会,以增进各国人民间的相互理解,加强双边关系。

(一)富布赖特计划的实施与管理机构

“富布赖特计划”在实施过程中,教育交流联盟和外交战略联盟始终通过权力博弈与妥协,维护着该计划在学术交流纯粹性与实现美国外交利益间的平衡性。如今,该计划的日常行政事务由国务院下属的教育与文化事务局负责,并由外国奖学金委员会进行管理。外国奖学金委员会是由国会设立的独立机构,以确保遴选教育交流计划受助人的公平性。该委员会成员由美国总统任命的12名两党议员组成,负责在双边富布赖特委员会和基金会的协助下,筛选受助人、制定政策、管理并向世界宣传美国的海外教育、文化和信息项目。[15]教育与文化事务局主要负责计划的预算与财政管理,也可以代表该计划与外国政府进行协商。双边富布赖特委员会是负责美国与合作伙伴国家间的项目共同规划、决策和管理的独立组织。目前,全球共有49个双边富布赖特委员会,其董事会成员由同等数量的美国居民和包括政府代表在内的伙伴国居民组成,他们负责推荐候选人、筹集资金和审核当前的受助者,在许多国家实施美国高等教育信息服务项目和其他教育交流项目。在没有双边富布赖特委员会的国家,美国大使馆负责管理“富布赖特计划”,由美国公共事务官员或文化事务官员承担主要责任,并与东道国政府的相关官员进行协调。

(二)富布赖特计划的构成与拨款情况

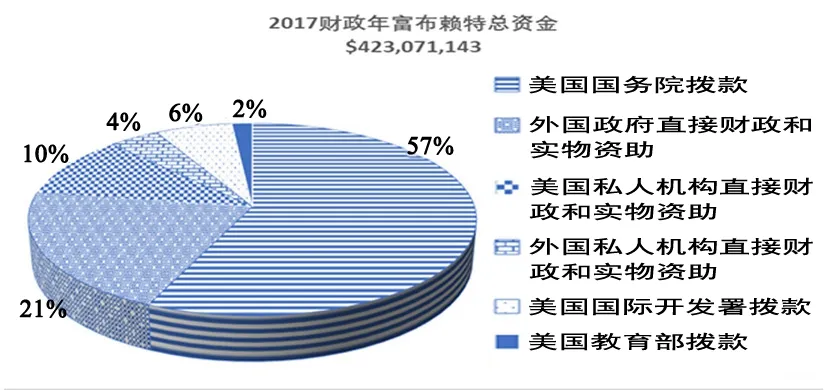

“富布赖特计划”下设15个子项目,其中有关外国留学生的项目是“富布赖特外国学生项目”(Fulbright Foreign Student Program)和“富布赖特外语教学助理项目”(Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program)。富布赖特外国学生项目为期半年到一年,为外国学生、年轻专家和艺术家提供赴美学习、研究或教授母语的机会。[16]富布赖特外语教学助理项目为期一学年,覆盖30多种语言,通过安排英语作为外语的年轻教师在美国高校担任外语教学助理,加强他们的外语教学能力和技能,同时增进美国学生对外国文化和语言的了解。[17]2017—2018学年,“富布赖特计划”为7849名在美国高校学习、教学或开展研究的国际学生提供了全额或部分资助。[18]这些国际学生都是经过外国奖学金委员会严格面试和筛选的知识精英或在某方面极具潜力的成员。他们中的许多人对政治领导感兴趣,并且很有希望日后回到自己的国家担任领导工作。近十年来,“富布赖特计划”的资金基本保持稳定,主要来源是国会提供的年度拨款,并由派出国政府、公司和基金会共同承担一部分资助。2017财政年(见图1),该计划共获得4.23亿美元资金,主要包括美国国务院拨款2.4 亿美元,外国政府直接财政和实物资助8733万美元,美国私人机构直接财政和实物资助4430万美元,美国国际开发署拨款2678万美元,外国私人机构直接财政和实物资助1759万美元,美国教育部拨款706万美元。[19]

图1 2017财政年“富布赖特计划”总资金

(三)富布赖特计划的实施成效

美国前国务卿迪安·腊斯克(Dean Rusk)曾盛赞《富布赖特—海斯法》是“人类寄希望于通过建设性和创造性的教育交流活动实现世界和平道路上的里程碑”[20]。然而,与所获得的声誉相比,更值得关注的是“富布赖特计划”实施后所取得的实际成效。

首先,为美国的外交关系提供了文化交流的新层面。作为第一个由联邦政府资助的教育交流计划,“富布赖特计划”将教育交流活动确定为美国外交关系的一个独特领域和宣传美国价值观与信仰的有形载体,体现了美国在文化外交上的长效追求。该计划甄选出的学生和学者致力于将学术传统与文化外交利益相结合,在促进美国利益和推行美国社会制度等许多方面获得了成功。由于教育交流的对象主要是由学生、学者组成的知识分子,他们中的很多人在回国后会在政府机构担任要职。利用教育手段向他们展示和分享美国在科技、文化上的雄厚实力,可以消除他们对美国的“成见”,使他们能够比较客观地发表有利于美国的言论,这样可以提高美国的世界地位和国际影响力,有助于与他国建立良好的政治外交关系。西班牙前欧盟外交与安全高级代表哈维尔·斯达那(Javier Sdana)、墨西哥前外交部长路易斯·欧内斯托(Luis Ernesto)等都曾是富布赖特学者。可以说,“富布赖特计划”已经成为美国公共外交中的中流砥柱。

其次,给美国带来巨大利益。自通过和实施以来,“富布赖特计划”为美国在建立个人关系、知识和领导技能等方面的投资带来了巨大的回报。时至今日,该计划仍然通过政府和私人的教育交流项目吸引着大批来自世界各地的学生和学者。富布赖特合作伙伴国家每年投入近9000万美元,通过“富布赖特计划”将有成就的学生和学者派往美国的大学与学院,2020—2021学年,国际学生为美国带来了284亿美元的经济收益。[21]在知识方面,富布赖特学生和学者在美国1300多所高等教育机构进行学习、教学和科研,在发展自身专业技能的同时促进了美国大学国际化发展。“富布赖特计划”的受助者和超过380多万名校友运用他们独特的见解、知识和创造力,解决当今网络安全、公共卫生、教育、环境可持续性以及食品和经济安全等棘手的全球性问题。截至目前,富布赖特校友中已经产生了89位普利策奖获得者、75位麦克阿瑟奖获得者、60位诺贝尔奖获得者、39位现任或前任国家元首或政府首脑、16位总统自由勋章获得者,这些足以证明“富布赖特计划”在创造知识与培养未来领导者、创新者和变革者方面所取得的非凡成效。[22]

最后,成为维护国家安全利益的重要手段。对于美国而言,国家利益首先是维护国家安全利益。冷战初期,美国国家安全的核心是国防安全。为遏制苏联军事势力在西欧的扩张,美国在外交政策上与西方国家结成“北大西洋公约组织”,在经济政策上通过《马歇尔条约》(Marshall Plan),在教育文化政策上通过《富布赖特法》,在政治、经济和文化方面“三管齐下”,捍卫美国的国防安全。事实证明,“富布赖特计划”是保障美国国防安全的重要手段,而且其成本远低于军事成本。正如美国前国防部部长詹姆斯·马蒂斯(James Mattis)所言:“如果美国国务院不能给‘富布赖特计划’提供足够的资金,国防部将需要购买更多的弹药。”[23]后疫情时代,中美两国竞争日益白热化,美国政府不仅加大了对科学、技术、工程和数学(Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM)专业和具有军方背景的中国学生的赴美签证审查力度,更是终止了中美两国间的富布赖特教育交流计划,以维护美国在国家安全、科技安全、经济安全方面的核心利益,“富布赖特计划”服务于其国家安全利益的本质不言自明。

四、讨论与结论

(一)信念体系的冲突是引发联盟间权力博弈的根本原因

在“富布赖特计划”的制定与发展过程中,教育交流联盟和外交战略联盟对于利用教育交流活动实现国家利益的深层核心信念达成基本共识,但在信念体系的次要方面共识度较低,具体表现在是否将该计划与政府的外交政策相结合。教育交流联盟认为教育交流应该为其自身的利益而进行,不应受到美国外交政策议程的影响。外交战略联盟则认为,教育交流计划不应该成为纯粹的慈善活动,而是要在长期意义上作为支持美国外交政策的臂膀政策。两个政策倡议联盟在政策核心信念上的冲突导致了联盟间激烈的权力博弈。在冷战白热化阶段,外交战略联盟略占上风,“富布赖特计划”强调以最大数量、最广泛的人际关系、更多的短期资助与关键区域的国家形成政治联盟。[24]但由于以富布赖特为代表的教育交流联盟在政策子系统中仍然掌握权力,教育交流的独立性和完整性在《富布赖特—海斯法》中得以保留,其深层核心信念还是服务于国家利益,只不过这种利益较之政治宣传更为长效、持久,“富布赖特计划”的政策核心在实施过程中并未明显重修。

(二)联盟间的博弈与学习是推动富布赖特计划发展的重要机制

“富布赖特计划”政策子系统内不同倡议联盟的权力此消彼长,都曾在政策子系统内占据过主导地位。联盟间以政策为导向的博弈与学习是将联盟政策核心信念转化为政策行动的主要途径,也是从政策子系统内部推动“富布赖特计划”长期发展的关键机制。首先,政策倡议联盟的参与者对该计划核心问题的立场有着基本共识,但在信念体系的次要方面共识度较低。从《富布赖特法》到《富布赖特—海斯法》的变迁过程中,教育交流联盟和外交战略联盟都认为教育交流活动有利于国家文化外交利益的实现,但就“富布赖特计划”的教育文化属性或外交属性存在争议。其次,以政策为导向的博弈与学习既可以发生在联盟内部,也可以发生在联盟之间,但通常只能改变政策的次要方面。在政策子系统内,支持联盟与反对联盟始终针锋相对。当反对者联盟严重怀疑教育交流活动对国家安全利益的价值,指责“富布赖特计划”将外国间谍带入美国的同时,支持者联盟则坚持教育交流活动是加强各国人民间和平友好关系的有效手段,也是与苏联对抗的最好武器。在这场跨联盟的博弈中,支持联盟和反对联盟始终没有放弃自己的深层核心信念和政策核心信念,但联盟间的权力博弈推动了“富布赖特计划”在拨款金额、范围、项目管理方式等次要方面的调整,使其得以长效发展。

(三)作为政策掮客的非营利性组织是联盟间博弈的缓冲器

“富布赖特计划”的成功发展也离不开富布赖特协会(Fulbright Association)、富布赖特海外校友会(Fulbright Alumni Organizations Abroad)等非营利性组织的支持。作为“富布赖特计划”的官方校友会,富布赖特协会拥有7000多名会员和215个机构会员。该协会的主要工作是通过举办富布赖特年度会议、旅行活动和文化交流等,增进富布赖特受助者之间的经验交流,宣传教育交流计划,促进美国国际教育发展。[25]富布赖特海外校友会遍布全球70多个国家,在保持富布赖特参与者之间的联系,开展社会、文化和社区服务活动,筹集富布赖特奖学金,提升“富布赖特计划”海外知名度等方面发挥了极为重要的作用。同时,这些非营利性组织在政策子系统中充当“掮客”,在政府机构和各联盟间斡旋。当奥巴马政府在2015年的联邦预算中削减3000万美元的“富布赖特计划”资金后,富布赖特校友会和相关利益组织发起了“拯救富布赖特”(Save Fulbright)活动。该活动引起了大众和社交媒体的广泛关注,在世界各地征集了2.7 万个签名,要求在联邦预算中将该计划的资金恢复到先前水平。[26]在多方利益集团的倡导下,在2015年联邦预算的最终版本中,不仅恢复了“富布赖特计划”原有的资金,还追加了180万美元的国会拨款。