基于劳模创新工作室的融合创新中心组织模式研究与建设实践

祁晓岚 朱忆伊 谢经炜

(国网杭州供电公司,浙江 杭州 310000)

开放式创新是相对传统封闭式创新模式而言的一个新的创新范式,由哈佛大学的切萨布鲁夫教授提出。该理论强调“有目的地让知识流入和流出以加快企业内部创新”,并重点指出外部知识资源对于企业创新过程的重要性。开放式创新是各种创新要素互动、整合、协同的动态过程,这要求企业与所有的利益相关者之间建立紧密联系,以实现创新要素在不同企业、个体之间的共享,构建创新要素整合、共享和创新的网络体系。当前,开放式创新已经成为领先企业普遍采用的创新机制。其必要性包括:第一,创新资源的分布式特征要求采取开放式创新。随着科技水平和各学科的专业化纵深发展,创新资源在整个社会中日益呈现分布式和去中心化的特征趋势。企业的创新管理模式需要不断扩大开放范围,引入多样创新主体,以适应创新资源的分布形式,并加以利用;第二,开放式创新可有效提升创新的速度和效率。企业间、产业间的合作交流催生了技术、人才和其他创新资源的跨组织流动,企业创新能力提升不再局限于独立的内部研发,而是在更大范围内整合外部创新资源。开放式创新模式的引入有助于实现风险共担、成果共享、合作共赢,提升创新速度和效率;第三,开放式创新是突破当前创新管理的瓶颈的有效模式。封闭式创新的实质是封闭的资金供给与有限研发力量的结合,催生出大量的重复创新项目,造成资源的低效浪费。引入开放式创新有利于共同构建协同、包容、充满活力的创新环境,破解创新项目、团队、供需之间“走不出去”“走不进来”的问题。

近年来,国网浙江省电力有限公司杭州供电公司(以下简称“国网杭州供电公司”)紧扣企业发展的内在要求和职工队伍的成长需求,大力实施“领航、优才、赋能、聚力、凝心”工程,进一步加强先进人物选树培养。一方面注重传承,大力弘扬劳模精神,体现坚持坚守、专业专注;另一方面着力创新,打造一批新时代劳模,体现与时俱进、创新创造。同时,国网杭州公司深化劳模创新工作室建设,统筹公司创新资源,整合产业合作创新能力,推进跨专业、跨单位、跨行业的“产、学、研、用”交流、合作、共建,形成多元、开放、带动全员参与双创的融合创新中心,推动公司开放式创新模式发展。

一、融合创新中心定位及管理机制

(一)融合创新中心定位

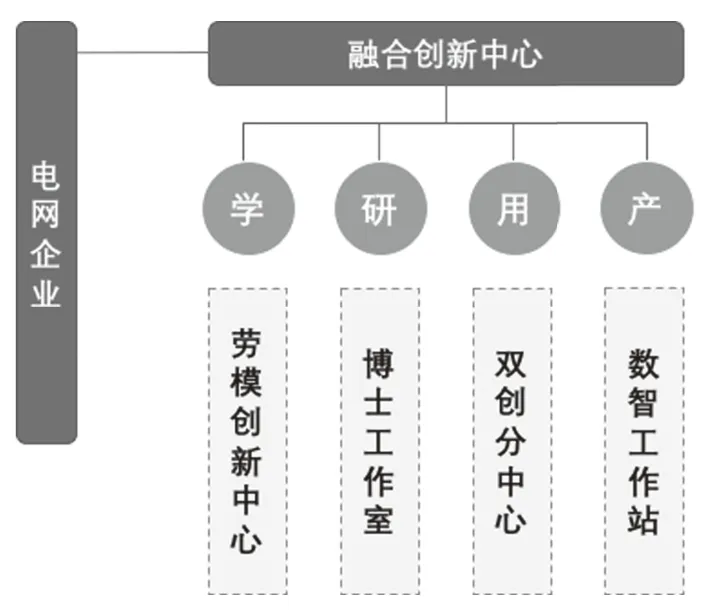

融合创新中心是由各单位围绕创新项目“产学研用”四个阶段,策划、构建、管理的纵向创新合作组织,解决劳模创新工作室与企业其他资源融合的问题。通过融合创新中心建设,将职工创新工作从创意产生到成果转化各环节整合在一起,构建一条相对完善的“产学研用”创新生态链。

融合创新中心的定位为:以公司技术改进和发展需求为出发点,坚持市场化导向,以广泛的智能化、数据化为发展模式,以融合创新中心为平台载体,实现资源的优化布局,从而不断推出实用、有效、具有市场前景的创新成果,以其自生动力促进职工技术创新项目及创新成果转化,推动公司创新工作持续、有效运转,催生更多的新产业、新业态。

融合创新中心须包括“产学研用”四种功能主体。产:是各轮创新循环的起点。产业主体要求具有基本的生产运行能力,以实际生产运营场景,为创新工作提供实际的产业需求;学:是创新循环中,创新能力积累的环节。由产业需求引导和拉动创新学习,实现创新人才培养和创新能力的积累,从而进一步实现创新激发,促进技术研发;研:是创新循环的关键环节。根据产业需求,应用创新能力积累的资源,开展实施具体的科研项目,形成创新成果;用:是创新循环实用化、形成闭环的最终环节。根据研究成果,开展生产工艺的可行性论证,推动技术成果转让和产品转化。

(二)融合创新中心管理机制

1.“一站式”协作机制

融合创新中心面向职工创客开放,提供创新导师,配置成果实验、产品设计、数字加工等创新孵化资源,共享公司各级双创基地创新能力,形成从创意源头到成果转化“一站式”的协作创新机制,打造成为多元、开放,带动全员参与双创的众创空间。创意源头:建立创意收集机制,线下通过技术交流、座谈等形式,线上依托国网公司和浙江公司双创平台,设置创意征集功能区块,供发布生产工作中的改进创新需求,面向广大电力职工、技术专家、产业上下游企业及创新服务机构等平台用户,征集改进创新的解决思路或创意;研究研发:融合创新中心的研发攻关机构根据发现或征集的改进创新需求,招募组建研究团队。研究团队可包括研发攻关机构内部人员、供电公司职工、外部技术专家等人员。对于申报公司创新项目的,应按照公司创新项目立项程序进行立项攻关;成果转化:融合创新中心的生产转化部门对创新成果的市场特征、获益能力等生产转化价值进行评估,并对其生产工艺进行可行性论证,进一步完善创新成果从产品概念、产品功能、产品结构到产品外观的整套设计,并推进生产和转化;人才培育:融合创新中心将创新攻关和人才培育相结合,配备面向创新攻关能力需求的实训设施场所,整合中心及所在单位的人力资源、科研资源和培训资源,打造“系列化、菜单式、灵活型”的“线上—线下”融学模式。

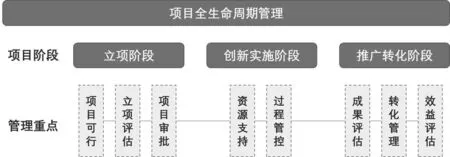

2.“全周期”管理机制

融合创新中心开展创新攻关和成果转化,以项目形式推进和管理。中心对创新项目开展全生命周期管理,形成项目立项、研发、评估、验收、结项及成果转化管理机制,推动内部创新的全链条、自循环常态运行(如图1所示)。

首先,项目立项管理。融合创新中心所开展的创新项目在立项阶段需确定项目研究团队成员,开展可行性分析,制定方案和计划。中心组织立项评估专家团队,在充分把握行业技术发展趋势、市场动态信息等技术信息的基础上,对项目的可行性、必要性、技术性、应用性与效益性进行评估,并根据评估结果进行立项审批。

其次,项目过程管理。在项目执行阶段,项目团队应严格按照计划方案执行技术研究计划,并进行进度管控和计划变更管理。中心根据立项情况给予相关资源支持,对项目过程进行管控,主要管理工作包括:第一,资源支持。中心根据项目立项评估情况,为技术创新项目提供所需资源,包括研发资金、所需场地及设备、技术支持等;第二,过程管控。中心根据项目进度报告和过程沟通,对项目执行工作计划情况、各阶段工作内容、项目进度、资金使用比例等进行动态把控和监管。

最后,推广转化管理。在推广转化阶段,项目团队按计划输出项目成果,由中心组织验收,并对项目成果价值进行评估,协助推进成果转化。主要管理工作包括:第一,成果评估。对所验收成果是否达到预期目标和目标价值进行评价。成果在价值评估中不片面追求先进性与复杂性,而以实用性、稳定性、应用性、效益性等评价为主,注重市场的可验证价值,以降低转化风险,提高转化成功率;第二,转化管理。中心根据推广、转化工作进度报告和过程沟通,对推广、转化工作执行情况、计划完成进度等进行动态把控和监管;第三,效益评估。对推广、转化、转让项目取得的经济效益进行跟踪评估和周期核算,开展投入产出分析,优化项目资金投入模式,开展效益收入分配。

3.“数字化”赋能机制

搭建融合创新线上平台,提供“数字化”赋能渠道,实现创新成果的线上实时宣传展示,提供创新项目辅导、创新资源支撑等服务,推动“产—学—研—用”各方参与创新,实现成果的转化、应用,实现创新资源的线上共享与合作。“数字化”赋能主要通过以下几个方面展开:

第一,协同创新。通过线上平台,聚集全国优势科技领域研发机构、重点实验室和资深专家、重点院校及科研机构的优势资源,为融合创新中心承担的创新项目提供便利的交流平台,实现创新项目创意征集、征募团队招募和产学研在线合作交流,促进创新项目在更广范围地跨单位、跨领域合作。

第二,专业服务。通过线上平台,对接专业资源,实现项目各类服务需求发布和技术创新信息服务、技术转让代理服务、检测检验认证服务、技术创新孵化服务等服务发布,为职工技术创新项目提供综合性服务和管理技能的基础训练和专业服务等,依据项目所处阶段,对创新项目推送相关创新服务。

第三,成果转化。通过线上平台,为创新项目提供自成果输出至商业化运营的成果转化服务,主要包括外观设计、功能提升、样品和中试制造、商业制造和运营等。同时,充分发挥中介作用,为创新资源供给方和需求方提供有效的资源对接,提供技术交易服务,促进转化效率提升。

第四,项目管理。通过线上平台,辅助公司和融合创新中心对承担的创新项目进行管理。提供在线项目申请、项目审核及评估、过程管控、成果价值评价等项目管理功能,实现项目管理的在线灵活运行,实现项目信息在项目组全员及项目监督双方的实时传递。

二、融合创新中心建设的具体做法

(一)注重平台融合,构建“产学研用”创新生态链

职工技术创新是企业发展的强大内在动力。国网杭州供电公司徐川子劳模融合创新中心以劳模为领衔,集劳模创新工作室、博士工作室、双创分中心、新源数智工作站四大平台于一体,构建起一条相对完善的“产学研用”创新生态链(如图2所示)。中心坚持“实际实用、共建共享”的导向,以“建平台、强核心、抓两头、育人才”为主线,为公司创新工作搭建了从精神引领、人才集聚到创意源头、研究研发、成果转化的“一站式”平台,使其成为职工成长的“大课堂”、技术创新的“孵化器”、成果转化的“中转站”。如,公司一线员工在实际工作中发现问题后,劳模创新工作室、双创分中心和博士工作室可以分别从不同角度提出创新的解决思路,经过综合对比择优后,由数智工作站制作成品,从而解决实际问题。为更好地实现对中心的管理,国网杭州供电公司制定了相应的运行机制,建立了项目立项申报、评估、验收、结项及成果管理的制度,从而为推动铺天盖地的群众性创新与顶天立地的前沿性科技创新相融并进提供了良好的氛围、平台和机制。

(二)注重智力融合,集聚“联盟团队”创新正能量

“能用众力,则无敌于天下;能用众智,则无畏于圣人。”为提升徐川子劳模融合创新中心的创新力和生命力,国网杭州供电公司积极组建跨专业、跨单位、跨行业的创新团队,成立劳模联盟、专业联盟、众创联盟,最大程度集聚创新动能。对内,汇集生产、营销、调度以及财务等专业,打造劳模领军、博士攻关、创客助力、工作站生产的“众创基地”,围绕一线工作中的难点、痛点和堵点,确立攻关项目、破解攻关难题。比如疫情防控期间,在劳模徐川子带领下,团队成员研发“电力大数据+社区网络化防疫”和运用“企业电力复工指数”模型,助力社区防疫和企业复工复产,该项工作当时在国内尚属首次,并在国网系统内全面推广,获得杭州市委主要领导的批示肯定和央视新闻的报道。同时,积极引进科研院所和系统内培训机构的参与共建,邀请专家教授担任技术顾问,提升“大云物移智链”等新技术研究的前瞻性和实用性,增强中心的发展后劲。目前,团队有骨干成员20人,外聘各专业专家58人,累计完成创新项目16项、授权发明专利20项、实用新型10项,省级及以上荣誉10项。

(三)注重资源融合,培养“一专多能”复合型人才

“创新之道,唯在得人。得人之要,必广其途以储之。”国网杭州供电公司紧紧把握时代脉搏,发挥融合创新中心“大学校”的作用,发挥劳模精神的传承与引领作用,着力把劳模工匠打造成职工技术创新的“领头羊”,把中心打造成公司青年人才“启明学社”的实践基地。一方面,积极借助融合创新中心平台,开展“微练兵、微竞赛、微课堂”,以技能微提升的蝴蝶效应,为全员创新工作提供肥沃土壤,营造“比、学、赶、超”良好氛围。截止目前,培养了省公司级及以上技能能手5人,技师及以上16人。另一方面,在中心建设营配融合的一体化实训室,有机整合公司的人力资源、科研资源和培训资源,创新构建“杭电云学堂”,打造“系列化、菜单式、灵活型”的线上融学模式,用“小而精、接地气”的教学视频、劳模大师“线上教”、直播教学“云指导”等方式,打破传统“老带新、传帮带”的串行机制,搭建起劳模工匠与普通职工、与青年职工的“云师徒”教学平台,助力更多劳模工匠和技能大师的培育培养,努力造就一支“不向困难退半步、只向成功添精彩”的人才队伍。云学堂开通以来已吸引4032名员工参与线上学习,学习总时长7326个小时。

三、结束语

本文以国网杭州供电公司徐川子劳模融合创新中心建设实践为基础,通过开展融合创新中心建设研究和实践,推进了企业资源共享和联合创新,激发了职工创新动力和能力,全面提升了企业创新工作室建设水平。在未来的研究和实践中,国网杭州供电公司将持续弘扬劳模精神和工匠精神,积极营造“大众创业、万众创新”的良好氛围,力争将融合创新中心建设成为培育新时期“三型”产业工人队伍的实践基地、展示新时期“三型”产业工人队伍风采的示范窗口。将从以下三个方面进一步深入开展:一是进一步注重示范引领,着力打造弘扬劳模精神的教育基地。持续发挥示范、引领和辐射作用,引导广大职工牢固树立“率先争先领先”意识,学习劳模“爱岗敬业、无私奉献、精益求精”精神,以劳模事迹和工匠品质激励职工勇于担当作为、敢于攻坚克难、善于创新创造,进一步彰显杭电品质、杭电力量和杭电精神。二是进一步注重人才培养,着力打造提升队伍素质的培训基地。充分利用融合创新中心的载体和平台,发挥“传帮带”作用,打造解决生产难点问题的攻关队、创新思维技术改造的试验台、创新型人才培养的助推器,使之成为聚才、育才、用才的“演武场”,为职工成长成才搭建舞台,着力培育“知识型、技能型、创新型”专业化人才队伍,为公司加速发展提供不竭动力。三是进一步注重提质增效,着力打造增强企业活力的创新基地。牢固树立“一盘棋”思想,进一步完善运作机制,发挥专业融合、资源融合、智力融合和平台融合的作用,使其成为全员创新的“众创基地”。