“发花”对不同等级莓茶风味品质的影响

杨益欢,禹利君,2,3, ,贺军辉,周宇飞,徐 帅,刘仲华,2,3,

(1.湖南农业大学茶学教育部重点实验室,湖南长沙 410128;2.国家植物功能成分利用工程技术研究中心,湖南长沙 410128;3.植物功能成分利用省部共建协同创新中心,湖南长沙 410128;4.湖南华莱生物科技有限公司,湖南益阳 413513)

莓茶,又名藤茶,为葡萄科蛇葡萄属显齿蛇葡萄()的嫩茎叶加工制成的代用茶。据《中药学》记载,莓茶具有清热解毒、活血化瘀等功效,民间常用来治疗感冒发热、咽喉肿痛、口腔溃疡等疾病。研究发现,莓茶富含以二氢杨梅素和杨梅素为主的黄酮类化合物,具有抗菌、消炎、抗血脂、保肝护肝等多种药理功效。近年来,莓茶因优越的保健功效受到许多消费者的喜爱,一级莓茶成为代用茶已日渐流行,但入口苦涩,香气呈现不愉快的“青气”,使其品质受到影响;成熟度较高的二级莓茶常用作提取二氢杨梅素的主要原料,还未见进行茶饮开发。能否借鉴黑茶茯砖“发花”的原理对不同等级的莓茶进行“发花”处理,使其风味口感得到提升改造还未见相关文献报道。

“发花”是茯砖茶独特品质风味形成的关键工艺,通过控制一定的环境条件,促使优势菌—冠突散囊菌生长繁殖,产生俗称为“金花”的金黄色闭囊壳。“金花”能有效改善由于原料粗老所带来的粗涩味。已有多项研究表明,利用冠突散囊菌“发花”可有效改善一些药用植物资源的风味口感。Zhang 等利用辣木和黑毛茶拼配“发花”有效改善了辣木叶辛辣刺鼻的气味;郑升海等通过冠突散囊菌发酵桑叶使其1-脱氧野尻霉素(DNJ)和水浸出率含量大幅增加等。为此,本研究采用两种不同等级的莓茶为原料,通过手筑茯砖工艺对其进行自然“发花”,并比较一级莓茶、二级莓茶及其发花前后感官品质、主要风味成分的变化,探讨“发花”对莓茶品质风味的影响,进一步丰富莓茶品类,为冠突散囊菌发酵莓茶、大生产“发花”提供理论指导依据。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

一级莓茶、二级莓茶 永顺县大丰生态农业开发有限公司提供;磷酸、碳酸钠、茚三酮、磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、硫酸(分析纯)、乙腈、甲醇(色谱纯) 国药集团有限公司;标准对照品二氢杨梅素(dihydromyricetin,DMY,纯度>98%)、杨梅素(myricetin,MY,纯度>98%) 购自美国Sigma 公司。

GCMS-QP2010 型气相色谱质谱联用仪、UV-1750 型紫外-可见分光光度计 日本岛津有限公司;手动SPME 进样手柄、50/30 μm DVB/CAR/PDMS萃取头 美国Supelco 公司;LC1260 型高效液相色谱仪 美国安捷伦有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 茶样制备 用于“发花”的莓茶原料参照永顺莓茶加工方法T/HNTI 041-2021进行,一级莓茶采用春夏季节幼嫩茎叶制成,二级莓茶采用秋冬季粗老茎叶制成。莓茶压制发花于湖南华莱生物科技有限公司的手筑茯砖车间完成,参考GB/T 9833.3-2013茯砖茶加工工序进行。基本工序为:原料复水,渥堆、汽蒸、压制、发花、干燥,制成“发花莓茶”。

1.2.2 感官审评 称取2 g 莓茶样品投入150 mL 的审评杯中,沸水冲泡3 min,按冲泡次序将茶汤滤入审评碗内,分别参考莓茶审评方法和茯砖茶审评方法对茶叶外形、香气、汤色、滋味、叶底逐项审评,结果采用评语形式。审评小组由5 名专业茶叶审评人员组成(男女比例2:3)。

1.2.3 水浸出物、可溶性糖和游离氨基酸含量分析茶样经研磨机研磨,过40 目筛。水浸出物的测定:参照GB/T 8305-2013《茶水浸出物测定》。可溶性糖总量测定采用蒽酮-硫酸法。游离氨基酸含量测定参照GB/T 8314-2013《茶 游离氨基酸总量的测定》。

1.2.4 二氢杨梅素、杨梅素的HPLC 定量检测 称取2.000 g 粉碎茶样,加70%甲醇30 mL,超声浸提10 min,4000 r/min 离心5 min,上清液转移至100 mL容量瓶,重复浸提一次,合并浸提液并定容至100 mL,摇匀,过0.45 μm 滤膜后参照文献[16]进行HPLC检测,并制作二氢杨梅素和杨梅素标准曲线方程,二氢杨梅素标曲:Y=25681885X+49439,=0.997;杨梅素标曲:Y=37488103X-7727,=0.998;根据永顺莓茶T/HNTI 041-2021 进行计算。

1.2.5 香气成分检测 萃取头使用前在240 ℃老化50 min。取粉碎茶样2.0 g 于20 mL 顶空瓶中,以聚四氟乙烯瓶盖封口,于80 ℃恒温水浴平衡20 min,吸附50 min 后,进样口温度为250 ℃,解析5 min。

GC 条件:HP-88 毛细管柱(0.20 μm×100.0 m×0.25 mm),柱温箱温度:60.0 ℃,不分流进样,进样量1 μL,进样温度240 ℃,样品流速1.37 mL/min,升温程序60 ℃保留5 min,3 ℃/min 升温至140 ℃保留5 min,5 ℃/min 升至210 ℃保留10 min,再以5 ℃/min升温至240 ℃保留10 min,载气为高纯度He(≥99.999%)。MS 条件:温度200 ℃,色谱接口温度220 ℃,电子轰击离子源,质荷比范围:45~500 m/z。

利用NIST 标准谱库对GC-MS 分析得到的色谱峰进行人工解析,保留相似度80%以上的物质,按面积归一法计算所检测到的各组分的相对含量(以各香气组分的峰面积占总峰面积的百分比表示组分的相对含量)。

1.3 数据处理

使用Microsoft Excel 2019、SPSS 19.0 进行数据统计分析,LSD 多重比较在<0.05 显著,数据均以平均值±标准差(Mean±SD)表示,GraphPad Prism8.0 进行作图。

2 结果与分析

2.1 “发花”对不同等级莓茶感官品质的影响

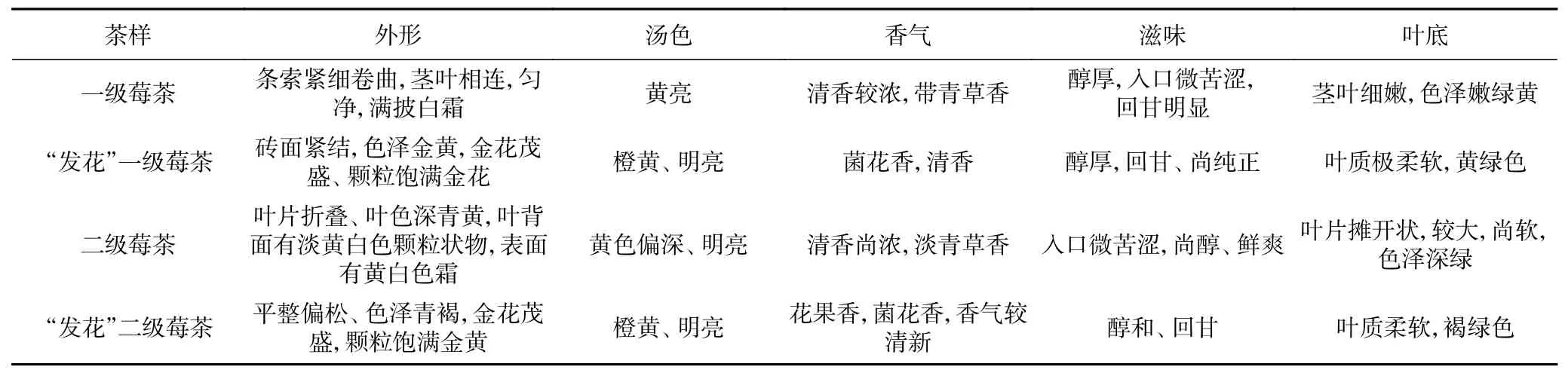

从表1 和图1 可知,二级莓茶比一级莓茶的成熟度高、色泽深、条索粗壮、苦涩味低、青草气弱。“发花”后一、二级莓茶与其原料比较,汤色加深,青草香转变为菌花香,苦涩味降低,叶底更加柔软。由于二级莓茶原料采摘成熟度较高,含梗量多,压砖发花后比一级莓茶茯砖疏松,砖内金花更加茂密,滋味更加醇和可口,花果香显露。由感官审评结果可知,二级莓茶“发花”以后品质提升幅度更大。

图1 不同等级莓茶“发花”前后对比图Fig.1 Comparison of different grades of vine tea before and after fungal fermentation

表1 不同等级莓茶“发花”前后感官审评结果Table 1 Sensory evaluation results of vine tea with different grades before and after fungal fermentation

2.2 “发花”对不同等级莓茶主要生化成分的影响

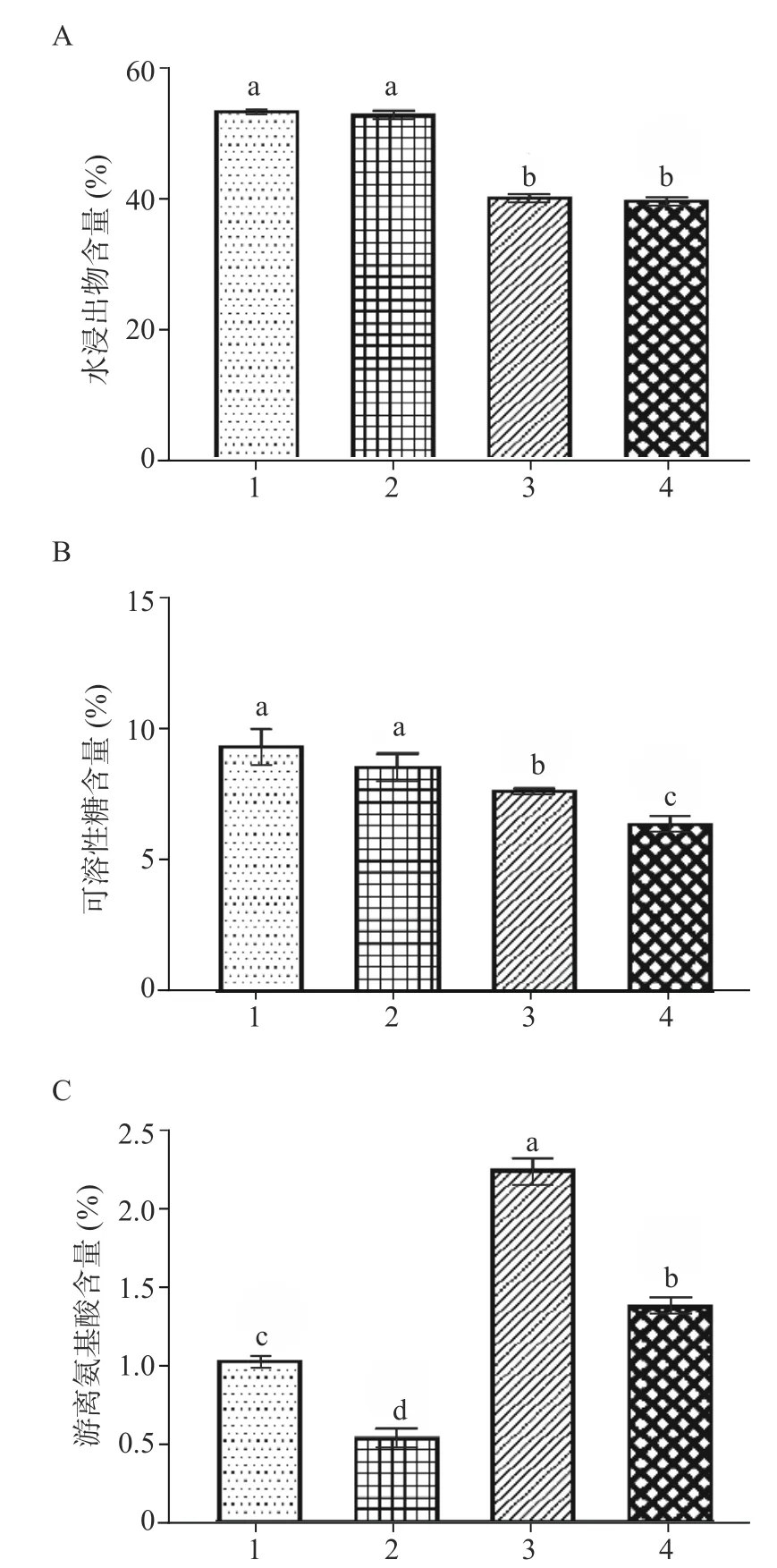

2.2.1 “发花”对不同等级莓茶水浸出物、可溶性糖和氨基酸含量的影响 如图2 所示,一级莓茶的水浸出物、可溶性糖含量显著高于二级莓茶,游离氨基酸含量显著低于二级莓茶(<0.05)。一、二级莓茶“发花”后与其原料比较,水浸出物含量变化差异不显著(0.05),可溶性糖含量分别下降了5.85%、19.97%。游离氨基酸含量经“发花”后,差异显著(<0.05),分别下降了48.54%、38.57%。“发花”是以冠突散囊菌为主体的发酵过程,在此过程中冠突散囊菌会消耗茶叶的营养成分来满足自身生长需求。但由于原料嫩度、含水量和含梗量不同,导致优势菌的数量及生长情况不同,因而莓茶内含成分降解、聚合等转化幅度不同。刘武嫦等以不同品种黑毛茶为原料的“发花”实验中获得了相同的结论。

图2 不同等级莓茶“发花”前后品质成分变化Fig.2 Changes of quality components of different grades of vine tea before and after fungal fermentation

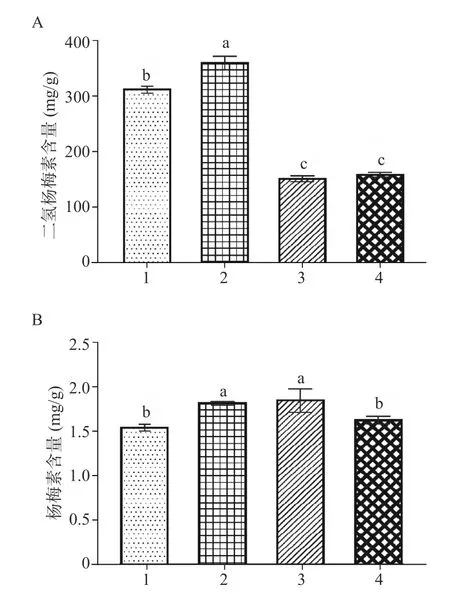

2.2.2 “发花”对不同等级莓茶二氢杨梅素和杨梅素含量的影响 二氢杨梅素(Dihydromyricetin,DMY)和杨梅素(Myricetin,MY)是莓茶中主要的黄酮类化合物,具有抗氧化、消炎等多种功效。由图3 可知,一级莓茶和二级莓茶的DMY 含量分别为312.80、154.56 mg/g,MY 含量分别为1.56、1.94 mg/g。Yu 等研究表明,DMY 在茎叶嫩度高的莓茶中含量更高,与本研究结果一致。一级莓茶发花后DMY、MY 含量均显著增加(<0.05),二级莓茶“发花”后MY 含量显著降低(<0.05),DMY 含量无明显变化。这与Wu 等利用食药用菌茯苓发酵莓茶其DMY 和MY 含量无明显变化的结果不同,推测与发酵菌群不同有关。

图3 不同等级莓茶“发花”前后二氢杨梅素和杨梅素含量变化Fig.3 Changes of dihydromyricetin and myricetin contents in different grades of vine tea before and after fungal fermentation

2.3 发花对不同等级莓茶香气成分的影响

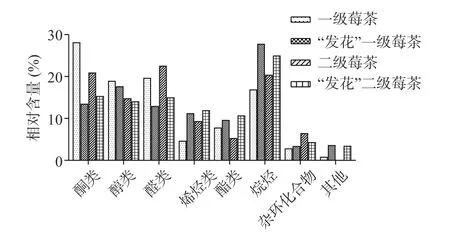

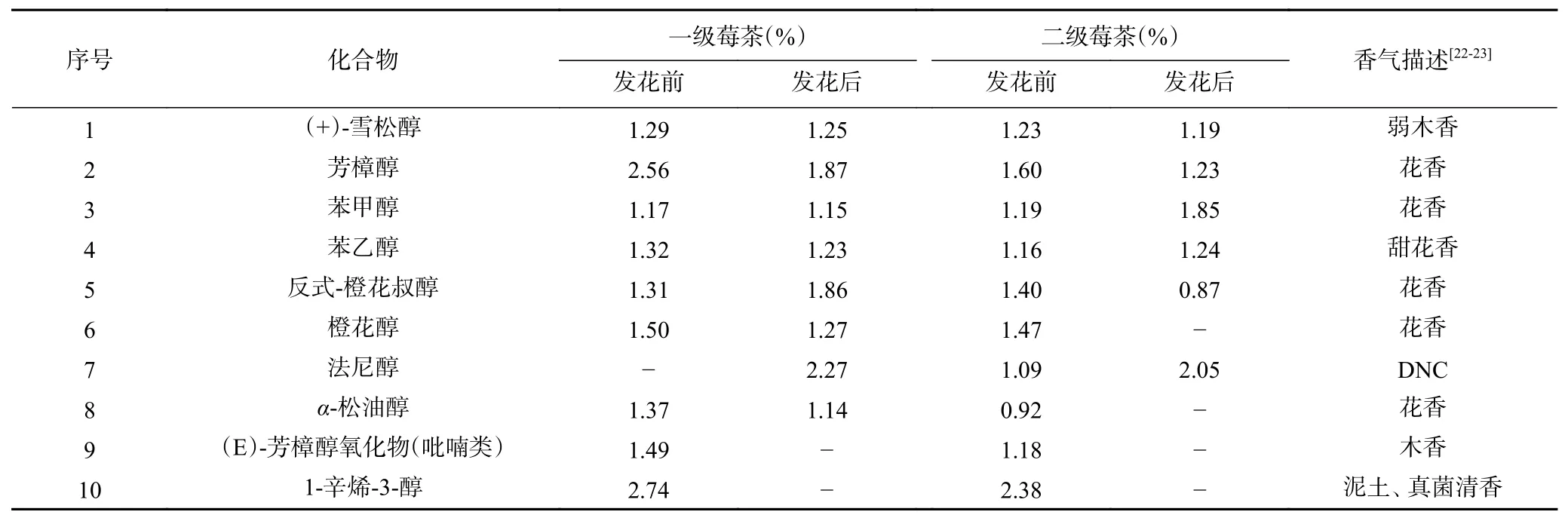

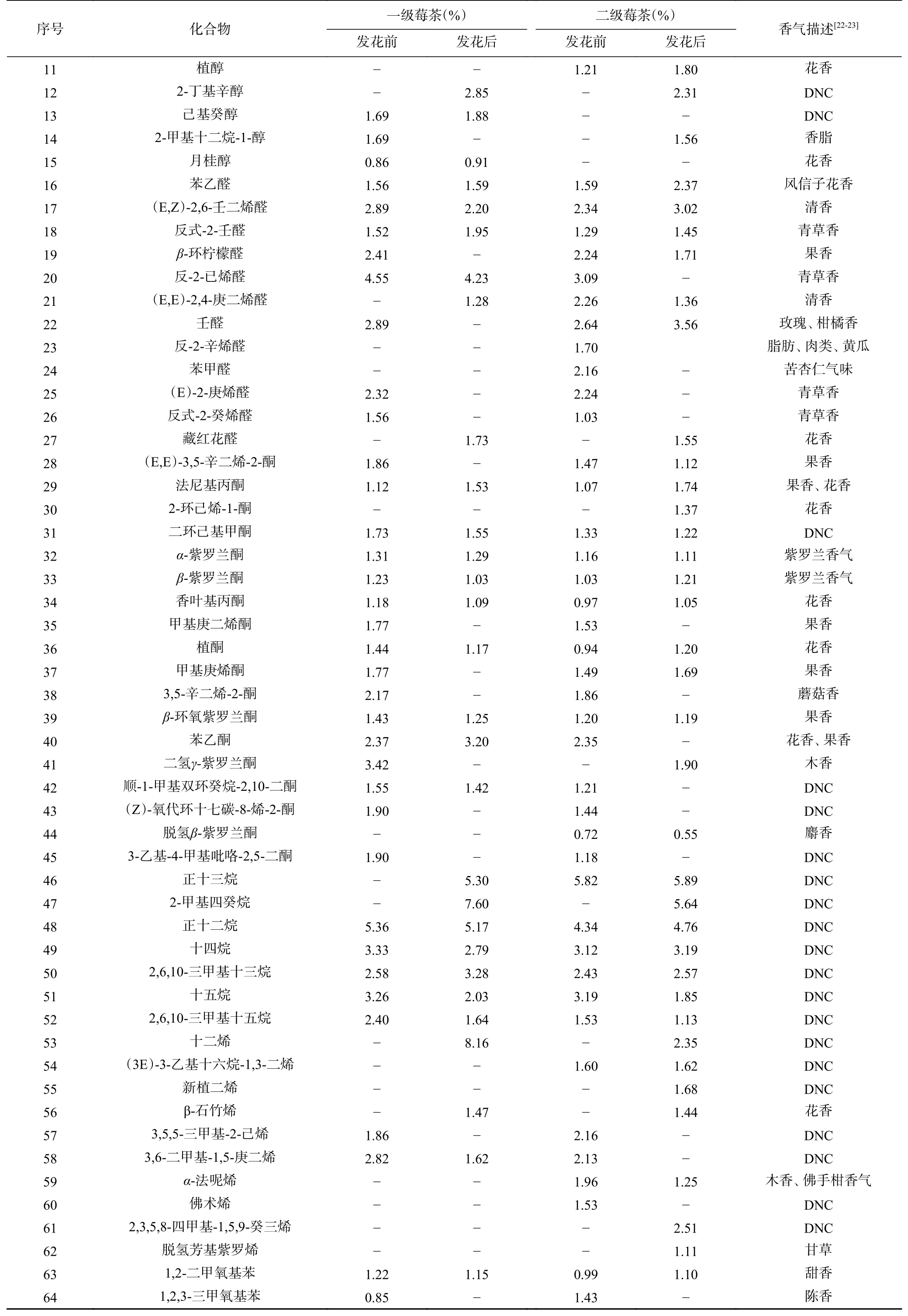

由表2 可知,本研究共鉴定出80 种挥发性成分,其中醇类15 种、酮类18 种、醛类12 种、酯类9种、烷烃类7 种、烯烃类10 种、杂环化合物类6 种、其它化合物3 种。各类香气成分变化如图4 所示。

图4 莓茶“发花”前后香气成分中各类化合物相对含量差异Fig.4 Relative content difference of various compounds in aroma components of vine tea before and after fungal fermentation

表2 不同等级莓茶“发花”前后香气成分及相对含量Table 2 Aroma components and relative content of vine tea with different grades before and after fungal fermentation

续表 2

续表 2

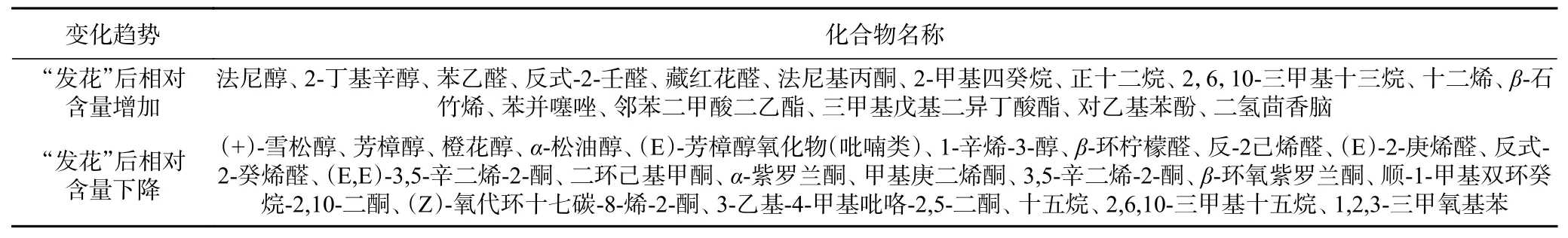

一、二级莓茶分别检出52、57 种香气成分,其中法尼醇、植醇、(E,E)-2,4-庚二烯醛、反-2-辛烯醛、苯甲醛、-法呢烯、佛术烯等11 种物质未在一级莓茶中检出。一、二级莓茶“发花”后分别检出49、56 种香气成分,具有相同变化趋势的成分41 种。其中16 种在“发花”后相对含量升高,25 种在“发花”后相对含量降低(表3)。从这些香气组分的变化可以看出,呈花香的苯乙醛、藏花醛、β-石竹烯和具有果香的法尼基丙酮以及似咖啡香的苯并噻唑等物质在“发花”后均表现为含量增高,而具有青草香的反-2-己烯醛、(E)-2-庚烯醛、反式-2-癸烯醛等物质在“发花”后含量均明显降低。研究表明,水杨酸甲酯、法尼基丙酮、藏花醛等成分对“菌花香”具有重要贡献。“发花”后一级莓茶与二级莓茶比较发现,一级莓茶未检出2-环己烯-1-酮、新植二烯、2,3,5,8-四甲基-1,5,9-癸三烯、脱氢芳基紫罗烯、棕榈酸乙酯,而具有花香特征的2-环己烯-1-酮仅在二级莓茶“发花”后检出。

表3 莓茶“发花“后具有相同变化趋势的挥发性成分Table 3 Volatile components of vine tea with the same change trend after fungal fermentation

研究表明,氨基酸在微生物作用下发生分解代谢产生大量香气物质,如支链氨基酸(Leu、lle、Val)被转化为具有麦芽味、果香的香气化合物,芳香族氨基酸(Phe、Tyr、Trp)的分解代谢产生具有花香、化学溶剂气味的化合物,本研究中二级莓茶氨基酸含量高于一级莓茶,这可能是其“发花”后较“发花”一级莓茶香气丰富原因。

3 结论

探究“发花”对不同等级莓茶的感官品质、主要生化成分、挥发性香气成分的差异。结果表明:通过感官审评发现“发花”使莓茶颜色加深、苦涩味减弱,青草气消失,一级莓茶发花后呈菌花香带清香,滋味醇厚有回甘;二级莓茶“发花”后香气呈菌花香带花果香,滋味醇和回甘。一、二级莓茶的水浸出物、可溶性糖、氨基酸、二氢杨梅素和杨梅素含量差异显著,“发花”使可溶性糖、氨基酸含量均显著降低(<0.05)。共鉴定出80 种挥发性香气成分,其中醇类15 种、酮类18 种、醛类12 种、酯类9 种、烷烃类7 种、烯烃类10 种、杂环化合物类6 种、其它化合物3 种。“发花”后二级莓茶酮类、醛类、烯烃类、酯类和杂环化合物香气成分相对含量均高于一级莓茶。“发花”一级莓茶香气清新,可能与反式-2-壬醛、反-2-己烯醛、(E,E)-2,4-庚二烯醛等成分含量较高有关。“发花”二级莓茶具有花果香,可能是因为具有花香、果香的苯甲醇、苯乙醛、藏花醛、2-环己烯-1-酮、二氢--紫罗兰酮等成分含量较高。

综上所述,发花能提升莓茶风味品质,尤其是二级莓茶。结合目前莓茶的制作大多使用嫩茎叶,而粗老茎叶仍处于废弃状态,因此发花二级莓茶更具有开发前景,有助于提高莓茶的高值化利用以及丰富莓茶品类。