新生儿肠外营养的临床药学服务模式的探讨

涂颖秋 李德元 袁高乐

南昌大学第一附属医院 江西南昌 330200

1 前言

营养是新生儿重症监护中的一个重要内容,对提高危重新生儿和早产儿的存活率及生存质量有重要的影响。早产儿,尤其是极低出生体重儿,如果营养需求得不到满足,出生后很容易出现生长障碍,其支气管肺发育不良的发生风险增加[1],而且早产儿出生后发育不良与儿童期神经发育不良有关[2]。肠外营养(parenteral nutrition,PN)是指通过胃肠道以外的途径(即静脉途径)提供营养物质的一种方式,其配方TNA包括水、葡萄糖、氨基酸、脂肪乳、电解质、多种微量元素和维生素[3]。肠外营养几乎已经常规地应用于早产儿的初始营养支持,然而,提供足够的蛋白质和能量以维持患儿最佳生长发育仍然是一个挑战[4]。临床治疗团队需根据新生儿的生长发育特点,进行个体化肠外营养管理。现临床药师已逐渐成为临床治疗团队的一员,在肠外营养治疗方面发挥着不同的作用,包括:评估患者的营养需求;肠外营养制剂的设计和质量管理;监测患者对肠外营养液治疗的反应;对患者、护理人员和其他保健专业人员进行营养支持教育,并开展与肠外营养相关的研究和质量改进活动[5]。新生儿重症监护室多数为早产儿或低出生体重儿,甚至是极低或超低出生体重儿,不能或不完全能够耐受肠道喂养时的营养补充,则肠外营养必不可少。目前结合自身在新生儿重症监护室开展的肠外营养临床药学服务工作的实践与体会,以新生儿肠外营养管理公式为切入点,开展对新生儿肠外营养的临床药学服务,其中包括肠外营养管理公式的建立、肠外营养用药的审核及干预、新生儿肠外营养监护等,具体肠外营养临床药学模式见下图1。

图1 新生儿肠外营养临床药学模式

2 新生儿肠外营养的临床药学服务模式

2.1 肠外营养管理公式的建立

在新生儿重症监护室,临床医生开具肠外营养医嘱需要经过繁琐的计算以确保临床营养治疗的有效性和安全性。肠外营养管理公式的建立既能节省医生开具肠外医嘱的时间及提高临床药师审核肠外医嘱的效率,又能体现临床药师在新生儿肠外营养管理及药学监护的作用。

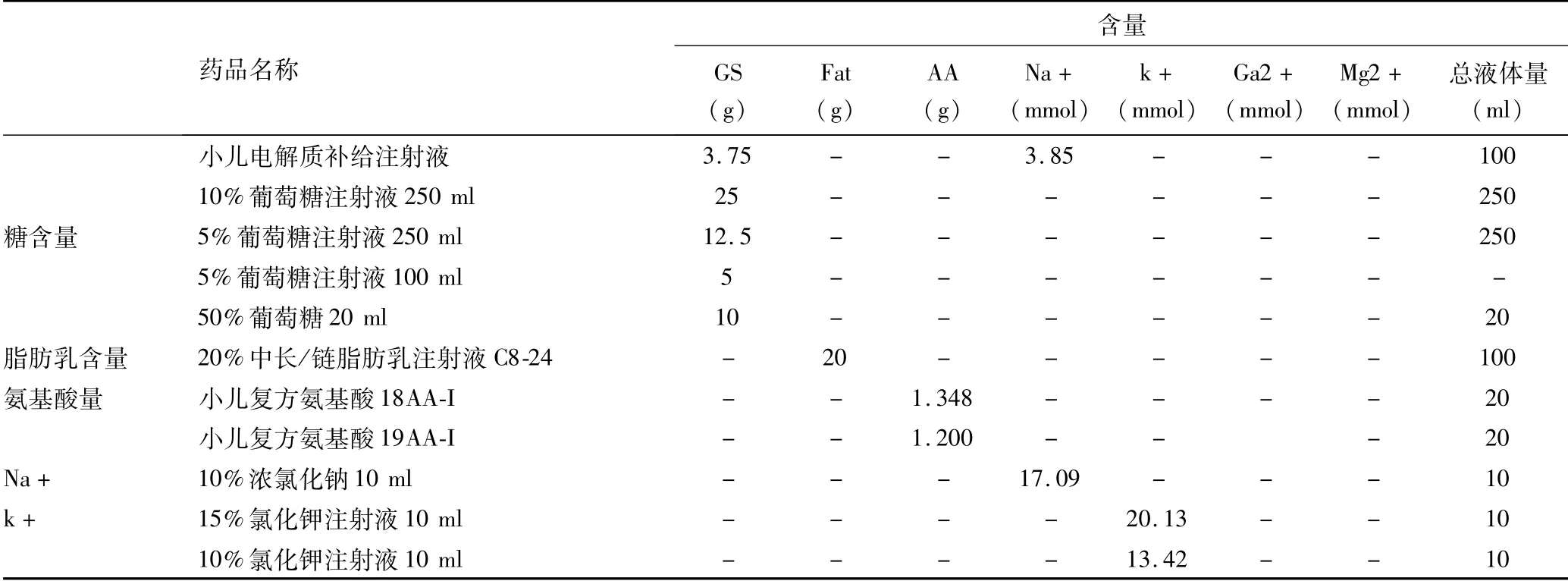

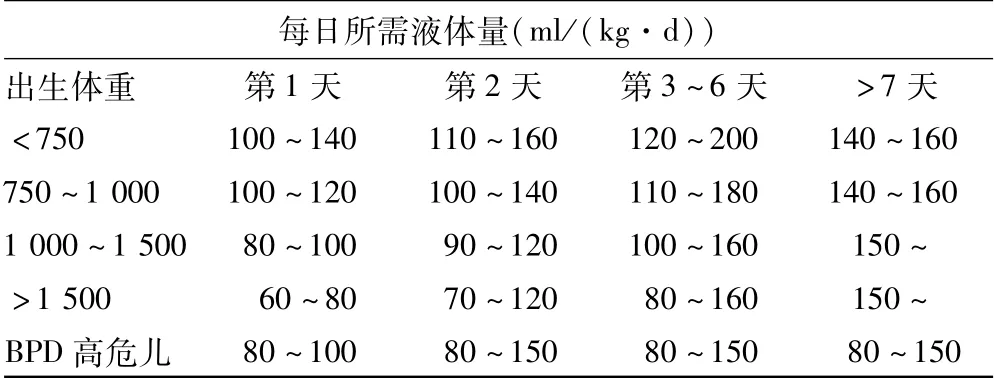

2.1.1 明确肠外营养各指标的推荐范围 首先,临床药师计算新生儿肠外营养液中涉及的药品单位数量含量并进行汇总,如表1,例如,一袋100 ml小儿电解质补给注射液包含葡萄糖3.75 g和Na+3.85 mmol。其次,参考新生儿肠外营养相关指南及书籍[6-8],将新生儿肠外营养各指标的推荐范围整合在一起,明确适合本院新生儿的肠外营养各指标的推荐范围,如表2~4,不同体重不同日龄的新生儿所需的营养成分及输液量均不同。需要注意的是,①新生儿肠外营养中的葡萄糖、氨基酸、脂肪乳的开始剂量及每日增量需临床医生及临床药师视新生儿实际情况而定;②光疗后、开放式/闭合式暖箱所需液体量根据每日情况调整;③出生后3天内除有低钾血症证据外,原则上不予补钾。第四,对于支气管肺发育不良(BPD)高危儿的起始液体量及第一周液体量有相应的要求。

表1 药品单位数量营养含量数据

表2 新生儿肠外营养氨基酸、脂肪乳、葡萄糖等标准

表3 新生儿每日所需液体量表

表4 新生儿肠外营养各指标标准表

2.1.2 新生儿肠外营养数据输入表的建立 首先,根据新生儿的实际情况及生长发育特点,在图2右侧表中选择输入“当前体重”、“出生体重”、“日龄(天)”、“目前奶量”、“其他输液量”、“产儿情况(‘早产儿<1 000 g’或‘早产儿>1 000 g’或‘足月儿’)”、“奶类型(‘蔼尔舒’或‘早产儿配方乳’或‘足月儿配方乳’)”。图2右侧表输入数据结束后,右侧下方黄色区域会自动弹出“该理论肠外营养液体总量范围”。临床医生根据新生儿“理论肠外营养液体总量范围”在图2左侧输入表开具实际新生儿肠外营养医嘱。以上操作即是在肠外营养数据输入表建立的基础上,临床医生开具新生儿肠外营养医嘱输入数据的过程。

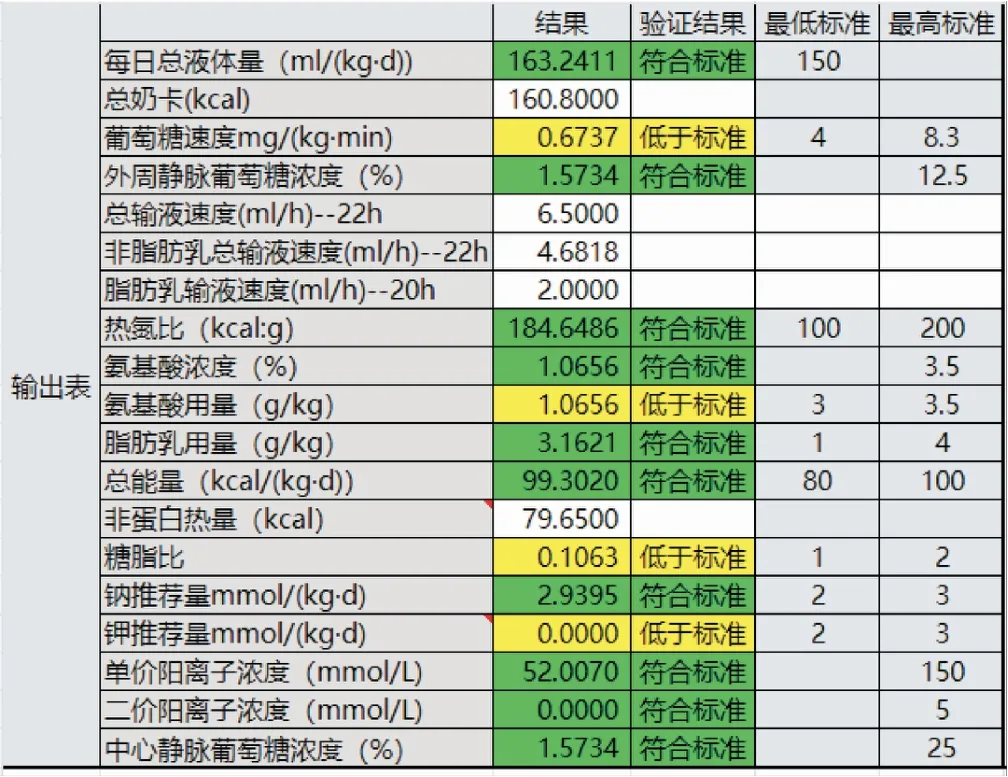

2.1.3 新生儿肠外营养数据输出表的建立 参考新生儿相关指南及书籍[6-8],将新生儿肠外营养各指标的推荐范围如每日总液体量、葡萄糖速度及浓度、氨基酸用量及浓度、脂肪乳用量、热氮比、奶的能量及总能量等计算公式整理后整合到Excel中,形成各指标的“最低标准”及“最高标准”,以利于临床医生及药师判断开具肠外营养医嘱的合理性,见图3。当完成图2的新生儿肠外营养数据输入时,图3的新生儿肠外营养的输出指标就会自动输出结果并判断合理性。例如,图3的绿色区域是符合标准,黄色区域是低于标准,橘红色区域是高于标准。

图2 新生儿肠外营养数据输入图

图3 新生儿肠外营养数据输出图

2.2 肠外营养用药审核及干预

临床药师利用肠外营养管理公式,对新生儿肠外营养用药进行审核并干预。操作步骤:临床药师将肠外营养医嘱输入肠外营养管理公式中后,查看“验证结果”是否属于“符合标准”。若是“低于标准”或“超于标准”,临床药师需根据患儿实际情况对肠外营养医嘱进行调整干预;若是“符合标准”则不需进行干预。那么,临床药师对新生儿肠外营养医嘱可以进行如下审核并干预:

首先,有研究指出,在极低出生体重的婴儿中,在第一周提供高剂量的早期肠外脂肪可以减少体重减轻和降低宫外生长迟缓的发生率[9]。对体重增长慢且总热量过低的新生儿,可以通过调节其肠外营养液中的葡萄糖、氨基酸和脂肪乳等来增加新生儿热量。但需注意总热量过高,避免发生肠外营养并发症。

然后,依据《早产儿支气管肺发育不良营养管理专家共识》,对于支气管肺发育不良(BPD)高危儿生后及给予小儿专用氨基酸每日1.5~2.0 g/kg,48~72小时内达到每日3.5~4.0 g/kg。BPD高危儿生后液体起始量不宜超过每日80~100 ml/kg,第一周液体量不宜超过每日120~150 ml/kg[10]。

再次,对于胆汁淤积的早产儿,需调节肠外营养液中热氮比、脂肪乳及氨基酸的用量,避免加重患儿胆汁淤积症状。若是在使用肠外营养液过程中,新生儿发生胆汁淤积,即先立即停用脂肪乳,其余原因待查。

最后,临床药师需注意新生儿本身疾病问题,如水肿、心率偏快、血氧饱和度偏低等,需限总液体量,可调节肠外营养的液体总输入量,以免加重病情。

所以,临床药师对肠外营养用药干预不仅是对其中个别药物的调整,而需考虑葡萄糖、氨基酸、脂肪乳及每日总液体量等各项指标的合理性以及患儿的耐受情况进行个体化的用药调整,这符合当前以个体化药物治疗为核心的精准医疗的方向。

2.3 新生儿肠外营养监护

由于多数肠外营养制剂对肝功能都有损害作用[11],肝功能异常是一种常见的治疗相关并发症,因此被称为肠外营养相关性肝病或胆汁淤积症。虽然这种损害通常是轻微的,并且在停止肠外营养后会消失,但在某些情况下会发展为肝硬化,尤其是在新生儿和婴儿中[12]。肠外营养持续时间(≥43天)可能是早产儿胆汁淤积症的独立危险因素[13],所以对于长期肠外营养的新生儿,临床药师需做好药学监护,定期复查新生儿肝功能及血脂。酸碱平衡受营养摄入的影响。早期和更高的静脉氨基酸和脂肪摄入增加了代谢性酸中毒的风险。营养耐受性因胎龄不同而不同,较小的婴儿(妊娠24~26周)表现出更大的酸中毒不平衡[14],所以需随时关注新生儿的酸碱平衡情况。

生长体重曲线也是新生儿肠外营养监护的一个重要指标。临床药师根据生长发育情况调整新生儿肠外营养中各药物含量,以利于患儿最优生长发育。

3 讨论

新生儿重症监护室收治的大部分是危重新生儿,尤其是早产儿、极低低出生体重儿,住院时间较长。目前国内外就早期给予肠外营养支持以满足早产儿生长需要,减少宫外发育迟缓的发生率已达成共识[15]。在大力推行“以病人为中心,以合理用药为核心”的药学服务的背景下以及我国医改深入的大环境下,充分利用现代计算机网络和信息技术,对药学服务在医院信息管理系统中的功能拓展已成为国内外医院药学关注的热点[16-18]。临床药师基于Execl自主设计的新生儿肠外营养管理公式在临床使用中可以取得良好效果。将该公式用于新生儿(尤其是极低出生体重儿)的肠外营养管理,不仅可以节省临床医生的开医嘱时间,还可以帮助临床药师审核肠外营养医嘱的合理性并干预,及对长期住院的新生儿进行肠外营养监护。临床药师可以以肠外营养管理公式为切入点,开展对新生儿肠外营养的临床药学服务,既便利又实用。毕竟该公式的应用对于新生儿肠外营养的临床药学服务具有重要的现实意义,值得进行大力推广使用。

此外,临床药师可以利用PDCA循环对新生儿肠外营养不合理用药进行持续质量改进。PDCA循环法为一种新的管理质量控制模式,主要可分为计划、实施、检查及处理等环节,环环相扣,有效提高管理质量,应用于医院科室中,能够大大提高临床治疗效率和质量[19]。所以,建立PDCA合理用药管理小组,开展合理用药培训,将医师、护士及临床药师纳入医嘱用药质量提升对象,不断持续质量改进,降低肠外营养不合理率,保证新生儿肠外营养用药安全性。临床药师从简单地审核医嘱到自主设计肠外营养公式,再到利用肠外营养公式审核并干预医嘱,联合PDCA循环法降低肠外营养医嘱不合理率,在这一过程,临床药师都起着至关重要的角色。