跨界流域水资源管理冲突体制性障碍及其优化路径

吕添贵,孔安妮,耿 灿,李泽英,陈安莹

(1.江西财经大学旅游与城市管理学院,330013,南昌;2.江西财经大学生态文明研究院,330013,南昌;3.南京农业大学公共管理学院,210095,南京)

0 引言

流域水资源是社会经济发展中最重要的基础资源。目前中国大部分地区水资源管理基于省、市、县划分,而跨界流域自然生态流域系统完整性与行政区划发展定位的分割性,成为水资源管理冲突潜在成因。因此,如何解决跨界流域水资源管理矛盾成为当前研究热点。

目前流域水资源冲突管理制度性障碍研究仍处于深化探索阶段。关于系统研究流域水资源管理主要聚集于上游和下游河流之间水资源分配的冲突博弈分析[1]。在研究目标方面,强调以流域水资源管理为核心构建流域复杂生态系统,协调社会、经济、环境、生产、生活和生态水之间关系。以实现人、水和谐,维持流域社会、经济和生态效益协调发展[2-3]。在治理理念上,则强调流域水资源管理需运用流域治理发展和保护措施,以实现流域综合效益最大化[4]。在跨界冲突成因方面,认为规划滞后、管理职能分散和发展权定位差异是形成跨界冲突的主要来源。综上所述,已有研究从目标、理念和成因等方面阐述了流域水资源管理冲突的现实状况,为跨界流域水资源管理冲突研究奠定了良好基础。已有研究多重于跨界流域水资源的环境治理和国外的跨界流域,而对流域水资源冲突研究尚未涉及体制性障碍及其优化路径,对于促进区域水资源合理利用更具有代表性。鉴于此,本研究尝试从“跨界”角度出发,探讨跨界流域水资源管理冲突制度性障碍表征及其制度分析,以期为推动全流域综合治理提供理论支撑。

1 跨界流域水资源管理冲突的体制性障碍表征

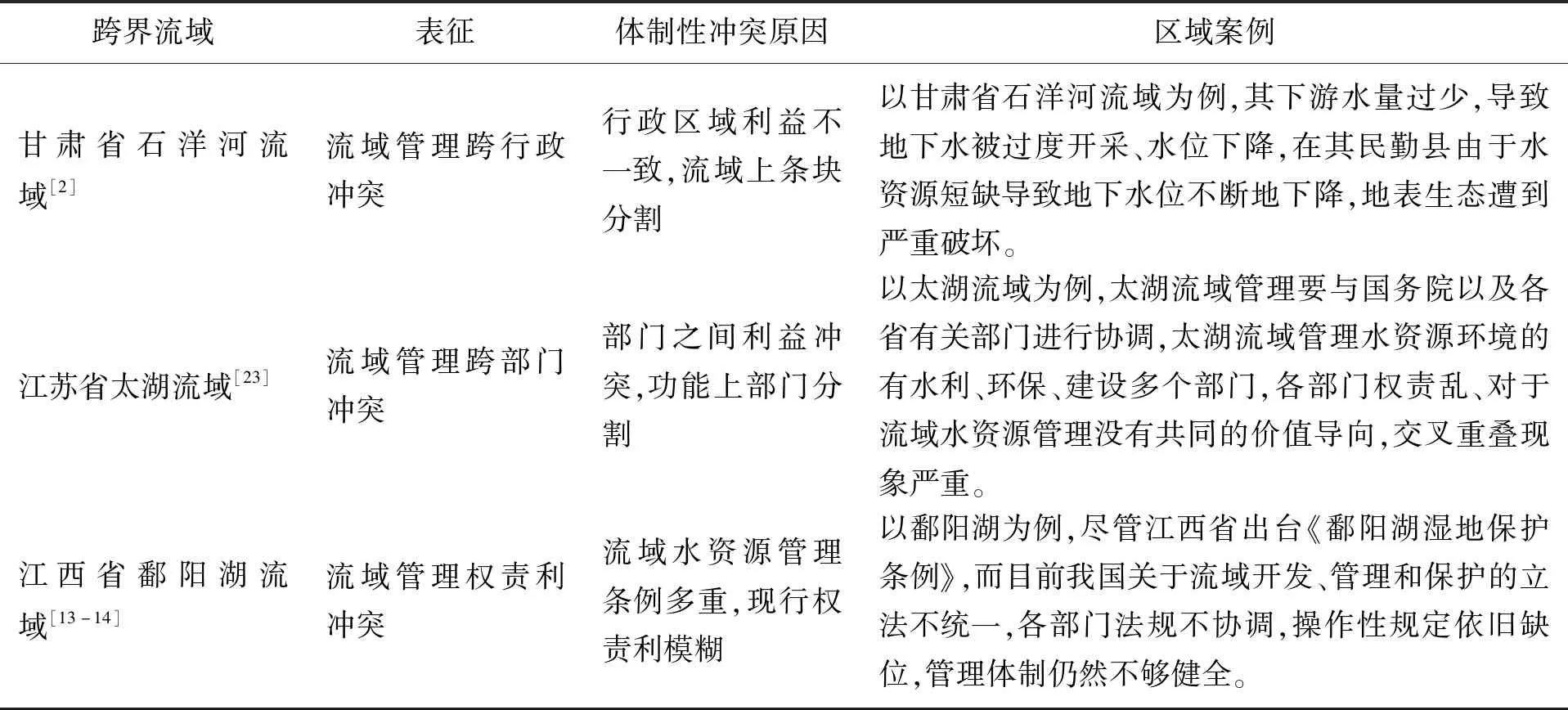

由于行政区域划分以及各利益主体之间目标定位差异而成为跨界水资源管理冲突成因。体现为部门管理导致职能重叠和缺位共存、行政区划的垂直管理违背自然生态流域系统完整性,以及流域科学决策机制不完善等方面。尤其是各个行业和部门之间存在一定程度重叠、错位以及缺位现象,导致主体职责不明确、管理缺乏监督以及水纠纷等问题,在冲突成因上,体现协调机制不健全,水资源和水环境信息的技术支持体系建设不足(表1)。

表1 跨界流域水资源冲突表征与案例

1.1 流域条块分割,流域管理跨行政冲突

目前水资源管理以省、市、县等行政区为基础,根据行政区域划分为不同部分,破坏了流域水资源系统的整体性与完整性[5]。与此同时,各个地区都争相在流域两岸建设各种引水设施,以满足不断增长的用水需求,存在不同程度的“取水竞赛”;此外,流域内各行政单位着重地方利益与局部利益,轻视流域以及国家利益[6]。因此,大规模开发水资源容易形成生态退化风险,进而导致水资源“公地悲剧”[7]。

1.2 流域管理跨部门利益冲突,流域整体管理效能低下

事实上,水资源往往结合同一区域内不同功能和用途,分属不同部门管理,造成水资源需求、供给、质量管控、数量管控及其水资源循环利用等处于脱节状态[8]。此外,涉及水资源管理部门作为管理流域水资源的主体,为争取本部门利益最大化,间接地降低了水资源综合利用效益[8-9]。

1.3 流域水资源综合管理滞后,权责利界定模糊

尽管水资源综合管理部门设置七大流域管理局,但流域差异性导致各流域水资源管理缺乏更加明晰的操作性。尤其是有关水资源法律法规中,有关《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国水土保持法》等,实行统分权结合的管理原则。然而,由于流域水资源缺乏明晰统与分的尺度和界限,极大地削弱了各级水行政主管部门职责,而分管部门的权力被加强,权责利界线模糊容易造成权力和职责交叉进而影响管理效率。

2 跨界流域水资源管理冲突的体制性障碍分析

由于流域自然边界与行政区边界不一致,以及流域上中下游产业布局、资源禀赋和社会经济发展差异成为跨界水资源冲突来源,而由此形成的管理制度错位、治理主体、法律政策以及治理机制的“碎片化”成为体制性障碍的重要表现。

2.1 行政区域利益不一致,形成流域上条块分割

在流域内,上游、中游和下游的协调通常会因为行政区域之间利益分歧或意见不一致而产生纠纷[10-11]。根据流域自然边界,通常通过诸多行政区域,在上游行政区,具有优先取水权,水质较好,而在中下游行政区域,则较难保障其水量和水质。为争夺流域取水权,上游行政区域为给未来经济发展保留足够的水资源,通过建立水库等一些水利工程以保障水资源优先使用权,从而导致下游河道内流量、水温和水质发生重大变化,在很大程度上改变了河流流态,形成了特有的流域上中下游“抢水大战”[12]。此外,基于行政区划的垂直管理违背了流域自然单元的完整性,导致流域水资源因利益主体不同形成条块分割的局面,不利于统筹配置水资源,影响流域水资源可持续利用[13]。

2.2 跨界流域管理部门利益冲突,导致功能上部门分割

由于部门利益主要体现在权力管理和部门的地位中。同一地区各个部门通常会以各自的角度去争取与水资源有关的项目,使得部分水资源设施建设费用被转移到增加内部机构和扩大利益规模上,形成水资源建设的资金缺口[8]。与此同时,在区域内,当存在与水资源相关利益时,各部门争相管理流域水资源;而出现流域水资源管理失范时,各部门存在推脱责任行为,部门间利益冲突导致跨界流域水资源管理规范约束滞后。

2.3 流域综合管理法律不完善,导致权责利不对等

缺乏综合考虑和具体的综合治理流域水资源的法律法规,导致没有从全流域保护的角度适度开发和利用流域水资源,同时也没有实施有效的监督管理机制,不仅违反经济管理规律,而且区划和部门划分也严重违反了水的自然属性。因此,水资源生态系统没有得到很好地保护,而且受到了严重破坏。对于一定的水资源价值或特性,制定多个法律法规,不同的法律又有不同的执法机构,流域往往被划分到不同的行政区域,在各个行政区域内又存在多个水资源管理部门,导致水资源管理的混乱,同时,职能交叉、权责脱节的现象严重。结果造成中国目前的水资源管理体制存在明显性的障碍、机构设置重叠、管水治水龙头众多,相关部门责、权不对等的局面[14]。

3 跨界流域水资源管理冲突的体制性障碍优化路径

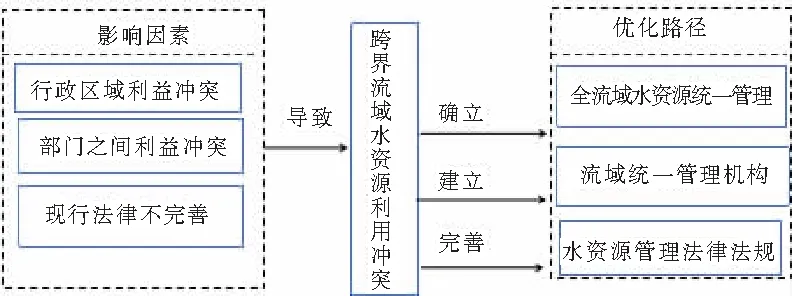

跨界水资源管理最主要特征,体现在行政区域划分而形成的管理分散,以及各个利益主体之间的矛盾纠纷。因此,重建跨界流域管理基本模式,对于推动流域综合管理具有重要意义(图1)。

图1 跨界流域一体化发展优化路径

3.1 构建全流域水资源管理机制,实现全流域利益一体化

流域水资源综合管理是实现经济、社会及生态各方面协调发展的最佳途径[15-16]。一是设置流域水资源综合管理机构以改变原有管理体制,打破地方利益,突破部门界限,立足综合效益,上中下游规划和管理相统一,促使流域统一管理和治理,打破行政区域划分的利益分配问题,推动流域的整体性[3]。二是整体治理强调协调和整合机制,推进系统从局部到整体、从零碎到集成发展[17]。并设置跨部门 、跨行政区域水资源综合管理机构,将流域作为不容分割的整体,统筹流域用水管理[18]。三是建立从中央到地方、从流域到区域的水资源综合管理机构,实现水资源规划、配置和管理统一性。四是通过协调管理跨部门或地区开发、利用和保护水资源,充分利用生态系统功能,实现流域的经济、社会和环境效益提升,推动流域社会经济一体化发展[19-20]。

3.2 建立流域统一水资源管理机构,实现流域管理部门利益统一化

关于职能上部门分割,一方面需调整部门的权力和责任,理清不同部门之间的职能分工,以克服管水治水龙头众多的弊端,改善各个部门之间职能交叉重叠的关系[21-23];另一方面,应将涉及部门管理职能分配给流域水资源综合管理机构,通过统筹管理流域水资源,实现开发与治理的统一,质与量的统一、节约与保护的统一,进而维护最佳的生态水环境、促进水资源的可持续利用[12]。

3.3 完善协同治理的法律法规体系,实现流域权责一致化

通过流域立法强化流域管理机构的权力,规范地方之间利益冲突以实现流域水资源统一优化管理和调度[21-22]。首先,应当制定系统的流域管理法律,以阐明流域生态完整性的概念,明确以国家利益和整体利益为重点的思想,指导流域管理机构的工作,保证流域管理机构的法律地位。其次,结合流域实际情况,界定各机关部门的权力和责任,明晰流域管理机构以及各级政府和相关部门,在流域承担的权力与义务,制定流域法规以实现协调和统一规划。最后,强化地方立法建设,促使地方水资源开发利用行为规范化,与流域综合管理机构合作开展地方工作,以实现流域层面、地方政府层面与国家层面之间的有效衔接[23]。

4 结论与讨论

本研究基于表征—成因—对策为脉络,梳理跨界水资源特征基础上,探讨流域自然生态流域系统完整性与行政区发展定位分割性,剖析水资源利用管理体制性障碍冲突的重要成因。结论如下:1)流域水资源管理条块分割、流域管理跨部门利益冲突和流域水资源综合管理滞后是跨界水资源管理冲突的重要表征;2)行政区域利益、部门利益和法律体系不完善导致的权责利不对等是跨界水资源冲突的重要原因;3)构建全流域水资源管理机制、建立统一的水资源管理机构和协同治理的法律法规体系,实现流域权责利一致化是改善流域水资源体制性障碍的优化路径。

值得注意的是,跨界流域上中下游的自然资源禀赋、产业布局以及发展阶段差异明显,尤其是以具体水资源开发工程项目推进区域协作发展的实证案例显得尤为重要,如赣浙粤运河世纪水运工程,如何通过实证数据验证水资源开发和产业协同布局发展,都是未来值得研究的方向。