多元互动型区域环境协同治理模式研究:以粤港环境合作为例

陈润羊

环境保护合作是区域合作的重要内容,而环境治理体系和治理能力是国家整体治理体系和治理能力的重要体现和我国当前阶段的相对薄弱环节。在粤港澳大湾区建设全面推进的背景下,进行粤港区域环境协同治理模式研究,将有助于大湾区建设和三地环境合作的深入推进,并对其他地区的环境协同治理提供借鉴。

一、区域环境协同治理模式的研究进展、分类逻辑

(一)研究进展

国内外相关文献在区域环境协同治理的产生情境、因素构成、作用领域、动力机制、影响效应、绩效测度等方面都开展了研究。

在协同治理的理论依据上,主要有协同学、①赫尔曼·哈肯:《协同学——大自然构成的奥秘》,凌复华译,上海:上海译文出版社,2005 年,第1—10 页。党秀云、郭钰:《跨区域生态环境合作治理:现实困境与创新路径》,《人文杂志》2020 年第3 期。传统区域主义、公共选择理论、新区域主义、②杨江敏、黄耿志、薛德升:《西方区域环境治理研究进展及其对粤港澳大湾区的启示》,《热带地理》2022 年第2 期。外部性、③Coase R.H.“The problem of social cost”,Journal of Law and Economics,issue 3,1960,pp.1-44.集体行动困境、④曼瑟·奥尔森:《集体行动的逻辑——公共物品与集团理论》,陈郁、郭宇峰、李崇新译,上海:格致出版社、上海人民出版社,2015 年,第1—8 页。制度性集体行动、⑤Feiock R.C.“Metropolitan Governance and Institutional Collective Action”, Urban Affairs Review,vol.44,2009,pp.356-377.多中心治理理论等。⑥Ostrom E .“Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems”,American Economic Review,vol.100,issue 2,2010,pp.167-209.Emerson K 等开发了一个协同治理理论框架⑦Emerson K.,Nabatchi T.Collaborative Governance Regimes,Washington,D.C.:Georgetown University Press,2015,pp.12-26.,并成为各领域分析的范本。

区域竞争在我国高速发展中发挥了重要作用,但也带来了“行政区经济”等弊病,区域协同治理便应运而生。我国区域协同治理经历了区域合作、产业转移、一体化等阶段。⑧陈建军:《区域协同治理的体制困境与模式选择》,《探索与争鸣》2020 年第10 期。区域治理的核心是对于区域人口及其聚集而形成的组织,⑨王铮等:《关于“区域管理”的再讨论》,《经济地理》2019 年第10 期。然而,区域协同治理面临着合法性、统一性、公平性和利益博弈等困局,⑩王学栋、张定安:《我国区域协同治理的现实困局与实现途径》,《中国行政管理》2019 年第6 期。区域治理体系和能力现代化还需着力推进。

由于生态环境问题具有无界性、蔓延性、外部性等特征,○1赫尔曼·哈肯:《协同学——大自然构成的奥秘》,凌复华译,上海:上海译文出版社,2005 年,第1—10 页。党秀云、郭钰:《跨区域生态环境合作治理:现实困境与创新路径》,《人文杂志》2020 年第3 期。走向跨区域的协同治理是必由之路。地方政府自利性、环境公共物品属性与集团规模是造成集体行动困境的根本原因。○12刘华军、雷名雨:《中国雾霾污染区域协同治理困境及其破解思路》,《中国人口·资源与环境》2018 年第10 期。协同治理具有治理对象跨域性、治理主体多元性等特点,○13卢青:《区域环境协同治理内涵及实现路径研究》,《理论视野》2020 年第2 期。而理念引导、利益激励、制度保障和信息减熵是其作用机制。○14毛春梅、曹新富:《区域环境府际合作治理的实现机制》,《河海大学学报(哲学社会科学版)》2021 年第1 期。

地理位置、群体规模、共同的政策目标、领导者、选择性激励等是影响地方政府合作的因素,○15理查德·C.菲沃克主编:《大都市治理——冲突、竞争与合作》,许源源、江胜珍译,重庆:重庆大学出版社,2012 年,第48—55 页。而协同风险水平下的协同净收益是不同类型协同治理机制、治理工具选择和转化的关键受制变量。○16Feiock R.C.“The Institutional Collective Action Framework”,Policy Studies Journal,vol.41,issue 3,2013,pp.397-425.形成合作网络是区域环境协同治理的关键因素。

在研究对象上,学界主要聚焦于京津冀、长三角、珠三角等重点区域上,主要围绕大气、水、环境系统等的治理失灵、外部效应等问题展开。①王金南、宁淼、孙亚梅:《区域大气污染联防联控的理论与方法分析》,《环境与可持续发展》2012 年第5 期。具体到粤港环境治理上,目前虽有协同治理的历程回顾、合作网络、案例比较等成果,但仍有不足:基于实践的治理模式的梳理缺乏理论分类逻辑,专题的系统研究尚未见于文献报道。因此,本文对弥补这些研究的不足具有边际贡献。

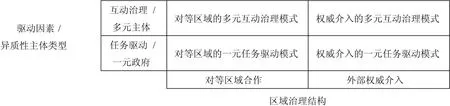

(二)模式的概念界定和分类

区域环境协同治理模式,是基于实践探索和发展的环境治理综合属性的理论抽象和高度概括,是关于跨行政区域的、跨主体的环境治理的工具、动力等综合性特征的总和。依据反映区域主体之间的权力关系的治理结构,以及治理的驱动因素、除政府外的异质性主体参与情况等维度,将区域环境协同治理的模式划分为四种类型(图1):对等型任务驱动模式、权威型任务驱动模式、对等型多元互动模式、权威型多元互动模式。②本文主要围绕对等型多元互动模式展开,限于篇幅,其他模式将另文分析。

图1 区域环境协同治理模式分类的逻辑

二、“六维视域”下的粤港区域环境协同治理模式

粤港两地环保合作最早可追溯到20 世纪80 年代初,1990 年两地成立了“粤港环境保护联络小组”,初步开展在污染控制等方面的协调工作。1999 年,将原“联络小组”更改为“持续发展与环保合作小组”,通过下设的专家小组和8 个专题小组等组织形式,旨在推进跨域环境治理上的协作。随着环境标准的提高,珠三角地区5.6 万多个港资工厂面临着技术升级、成本降低和竞争力提高的挑战。2007 年12 月,香港环境事务委员会首次提议推行清洁生产伙伴计划(Clean production partner program,CP3)的建议,意在通过协助在香港和珠三角的港资企业尤其是中小企业通过采用清洁生产技术、减少污染来提升竞争力。清洁生产是针对以往末端治理注重治理忽视预防的弊端而产生的一种主动预防的环境策略。③陈润羊、张贡生:《清洁生产与循环经济:基于生态文明建设的理论建构》,太原:山西经济出版社,2014年,第1—24 页。

2008 年4 月,投入总额9300 多万港元的CP3 开始实施。④万军明:《中国香港清洁生产伙伴计划对珠江三角洲地区节能减排效果的探讨》,《环境污染与防治》2009 年第8 期。从2008 年4 月到2020 年3 月的12 年间,实施了三期计划,香港特区政府投入了2.93 亿港元,已经资助将近4000 个项目,并取得了显著的环境和经济成效。而新一期的计划延展5 年到2025 年,总投入额高于前三期12 年的总和,达到3.11 亿港元。

(一)环境经济背景

清洁生产伙伴计划实施初始期的2008 年,广东经济遭受了金融危机的冲击,GDP 增速降低,但经济总量仍位居全国第一,人均GDP 是当年全国平均水平的1.55 倍。2008 年,香港人均GDP 分别是同年广东、全国平均水平的5.87 倍、9.09 倍,可见粤港两地的经济差距巨大。2008 年,包括香港在内的珠江三角洲区域(9 城市)空气质量指数值有71.08%,处于国家空气质量标准的I-II 级水平。粤港区域是全国空气质量较好的地区,但与世界上的发达城市仍有差距。较为发达的经济发展水平和持续改善区域环境质量的共同需要,是其环境经济背景。

(二)初始条件情况

由于粤港地区整体环境质量较好,没有短期改善的压力和迫切性,这就为探索更为持久、更具自主性的环境治理模式创造了条件。珠三角毗邻香港,粤港两地因社会经济联系紧密、文化交流频繁,具有多年多方位、多领域合作的历史。香港的社会组织发展较为成熟,广东的社会组织、环境技术服务市场发展也比较充分,为多元互动治理创造了条件。

(三)基本运行机制

1.粤港共同确立环境合作的目标,建立环境合作机制,并通过持续的合作计划加以推进

2002 年开始,粤港两地政府就已经达成了合作减少空气污染排放的共识,并于次年12 月通过了《空气质素管理计划》,设立了各自的4 种主要空气污染物的减排目标和行动措施,经过两地的联合评估,2010 年,香港实现4 种空气污染物全部减排目标,珠三角除挥发性有机化合物(VOC)外,其他3 项指标实现预期目标。2011 年11 月,新一轮的《空气质素管理计划》开始实行,经粤港双方评估认为,2017 年,双方已实现各自2015 年的空气污染减排目标,并共同设立了2020 年的目标。目前粤港已就2020 年后的环境合作目标开始进行磋商。

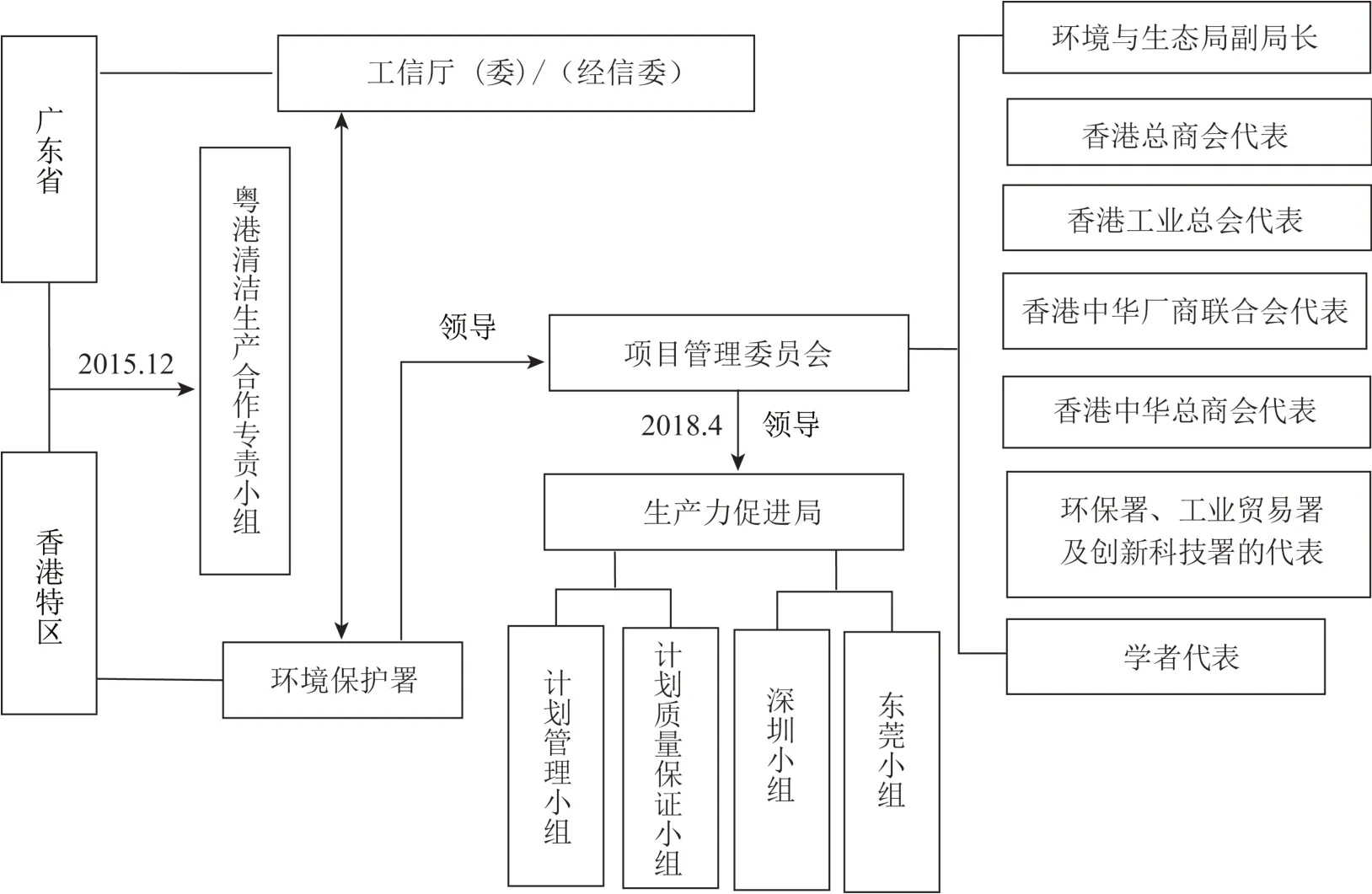

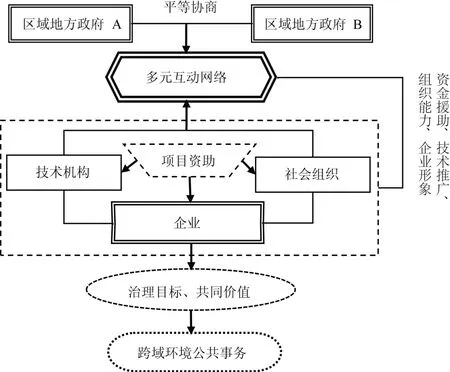

2.构建协同治理的组织体系

粤港两地政府分别由常设部门工信厅和环境保护署负责“清洁生产伙伴计划”的协调和组织工作,香港特区政府专门设立了监督实施该计划的项目管理委员会并审批资助申请,项目管理委员会以生产力促进局为执行机构,负责日常工作(图2)。2014 年11 月,粤港两地政府签署了《粤港清洁生产合作协议》,并达成在“粤港合作联席会议”下设立“粤港清洁生产合作专责小组”的共识,并于2015 年2 月成立,进而促进区域清洁生产和环保合作的深入开展。

图2 粤港区域环境治理合作的组织框架

3.以重点类别项目资助促进企业和行业清洁生产的技术应用和研发

通过香港特区政府的资金投入,资助港资企业尤其是中小企业,通过聘请技术单位或企业自主行动,评判企业的节能环保现状、识别节能减排的机会、寻找降污增效的方案。从2008 年到2015 年的前两期,项目资助类别有4 个:认知和技术推广、实地评估、示范项目、核证改善。从2015 年开始的最近的两期,在保留实地评估、示范项目等两个类别的基础上,将之前的认知、技术推广重点转变为跨行业的活动上,取消了核证改善项目,但增加了机构支持项目。从2008年4 月到2020 年3 月的12 年间,总共实施各类项目3553 个。其中,实地评估、示范项目、核证改善、机构支持项目、跨行业技术推广活动分别达到1931、496、849、101、176 个(项),且目前已实施的清洁生产伙伴计划三期的设计目标都全部实现。

4.用政府资金引导企业在环境治理和技术改进方面投入的运作方式,旨在促进企业的内生行动

认知和技术推广、机构支持项目都是在外围的清洁生产理念、程序和效益等方面的推介,而在关键的涉及企业的资助类别上,先后总共有四个项目类别:实地评估、示范项目、核证改善和机构支持。在实地评估项目上,最高限额从1.5 万港元到4.5 万港元不断提高,但占项目总费用的资助比例一直都是50%。实地评估项目,实际中更多是聘请专业的技术咨询单位或企业自身进行清洁生产的审核,缺额费用的一部分可由广东省或企业所在的地市、区县政府通过补贴、以奖代补等形式弥补,剩余部分由企业自行承担。

在政府资金支持的运作方式上,对每个资助项目的类别作出了占项目总费用额度的资助比例和最高限额的规定。运作方式这样的设计,一方面有利于大面积推广清洁生产的技术理念和实施方案,另一方面让企业适度投入避免了企业只为追逐政府资金而去申请和参与的短期行为,并将末端治理的节能减排方案与源头控制的清洁生产技术工艺、管理体系等有机结合起来,政府资金投入诱导企业主动和积极地承担环境治理的主体责任。

(四)协同组织演变

1.分期持续推进:注重进展评估和效果反馈

该计划分期实施,每期实施过程中和实施后都会进行进展评估和效果总结,因每期的环境和经济效益都很显著,因此,展期了三次,从2008 年4 月开始一直延展到最新一期的2025 年3月。

2.环境治理重点的拓展:由空气污染和能源消耗控制到水污染控制和循环利用、由笼统意义上的大气污染控制到特定污染问题

“清洁生产伙伴计划”推出和实施的初衷在于减少空气污染的排放,并围绕资源消耗和污染突出的八个行业展开,这也是该计划前期实施的主要着力点。但随着该计划的推进,环境治理的内容在已有大气污染控制的基础上,还增加了改善水环境、推进循环利用等工作,这样治理的内容更加广泛和丰富,将清洁生产的节约能源、减少排放、降低消耗和增加效益的四大核心理念充分地体现出来。最新一期计划的治理重心在于鼓励企业采用减少挥发性有机化合物(VOC)、氮氧化物(NOx)排放的技术和工艺。

3.实施区域范围的扩大:由珠三角9 市到广东省全省

在第一期至第三期的12 年间,该计划实施的区域范围为珠三角地区的9 个城市,到从2020年4 月开始的第四期,便扩大了实施的区域范围,将整个广东省所涵盖的21 个地级以上市全部纳入了进去。

(五)激励约束机制

1.粤港联合授予“粤港清洁生产伙伴”标志,助力企业绿色形象和绿色文化的建设,提升企业的市场竞争力

在“清洁生产伙伴计划”实施后第二年的2009 年8 月,为鼓励相关企业持续推进清洁生产,粤港两地政府又推出了“粤港清洁生产伙伴”标志计划,对积极参与CP3 且成效卓著的制造业企业、供应链企业和技术服务商授予“粤港清洁生产伙伴”标志。在有效期内,获得“粤港清洁生产伙伴”标志的企业可以通过商业宣传、媒体报道等获得消费者、投资者和劳动者的关注,利于产品和服务销售、吸引投资和员工招聘。

2009—2020 年,总共授予“粤港清洁生产伙伴”标志企业1655 家。其中,制造业优越标志、制造业标志、供应链标志、技术服务标志企业分别为354、1058、37、206 家,分别占全部标志企业的21.39%、63.93%、2.23%、12.45%,而制造业优越标志和制造业标志合计占比达到85.32%,因此,制造业是“粤港清洁生产伙伴”标志企业的主体。

2.政府从观念、资金和政策、项目上的全方位协助,并以企业的技术进步和工艺改进为关键着力领域,激发了企业自主治理的内在动力

参与CP3 的企业,除了获得香港特区政府资金支持下的技术服务外,对于“粤港清洁生产伙伴”标志企业,还可以获得广东省及其地市的防染防治、园区循环化改造、绿色发展、节能降耗、能源管理中心平台建设等专项资金的奖励,也具有政府专项资金项目库的直接入库资格,后续也会具有获得相应项目支持的机会和优势。如当年组织申报的专项资金和项目入库工作,针对的是之前1~3 年的“粤港清洁生产伙伴”的标志企业,而优越伙伴(制造业)标志企业和普通伙伴(制造业)标志企业,将分别得到8 万元/家、5 万元/家的奖励。

在粤港两地政府资金的支持下,在实施“实地评估”“示范项目”等基础上,同时还有“跨行业技术推广活动”“粤港清洁生产伙伴”标志表彰和授牌仪式等一系列的资金、项目、技术支持,综合作用下的企业在环境治理中的角色发生了巨大的转变,由环境治理的政府监管对象转变为既是监管对象也是行为主体,从被动的污染防治的“末端治理”走向清洁生产的“源头治理”,切实发挥了企业本身的主体责任作用。在技术升级和绿色企业文化建设下,企业的竞争力得到提高,产品和服务的销售得到扩大,这些都将有利于形成持续的环境治理动力。

3.构建了政府、企业、行业协会、技术服务商和公众等多种类型主体共同参与并各得其所的协同治理格局

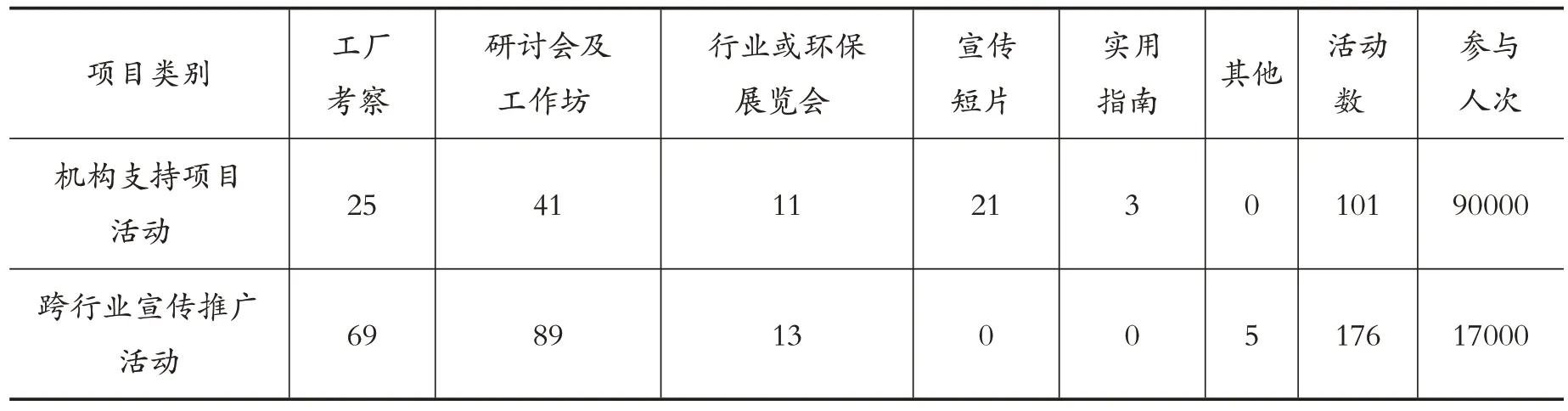

在“清洁生产伙伴计划”的实施中,构建了多元主体共治和共享的协同治理格局。对于粤港两地政府而言,投入了资金,服务了企业,也改善了环境,促进了社会多元主体的共同参与,也激发了环保和节能行业的发展。实地评估和示范项目重要资助的是资源消耗和污染严重的八大行业。对于行业协会来说,通过“机构支持”项目,得到政府的资金支持,开展技术推广和本行业的宣贯工作,发挥了连接政府与所属企业、服务本行业的功能,且提高了组织能力和对企业的吸引力,2015—2020 年,17 个“机构支持”项目,由各类行业协会举办宣传推广活动涉及101项,吸引了9 万多人次的参与,取得了广泛的影响。对于技术单位而言,成为技术服务商,获得了政府资金,扩展了业务空间,在服务企业中提升了技术水平和专业能力。自2008 年以来,共有261 家公司登记成为“清洁生产伙伴计划”下的环境技术服务供应商,其中110 家以香港为基地、145 家以广东省为基地,其余6 家为区外或海外公司。广大的公众是环境协同治理的最终受益者,享受了环境质量改善和企业技术进步带来的效用。2015—2020 年,开展了176 项“跨行业技术推广”活动,并吸引1.7 万余人参与(表1)。

表1 2015—2020 年机构支持项目和跨行业技术推广项目的活动情况(次、人次)

(六)治理模式评价

1.参与“清洁生产伙伴计划”的企业取得了显著的环境和经济效益,大珠三角区域除个别指标外的大部分大气环境质量指标得到显著改善

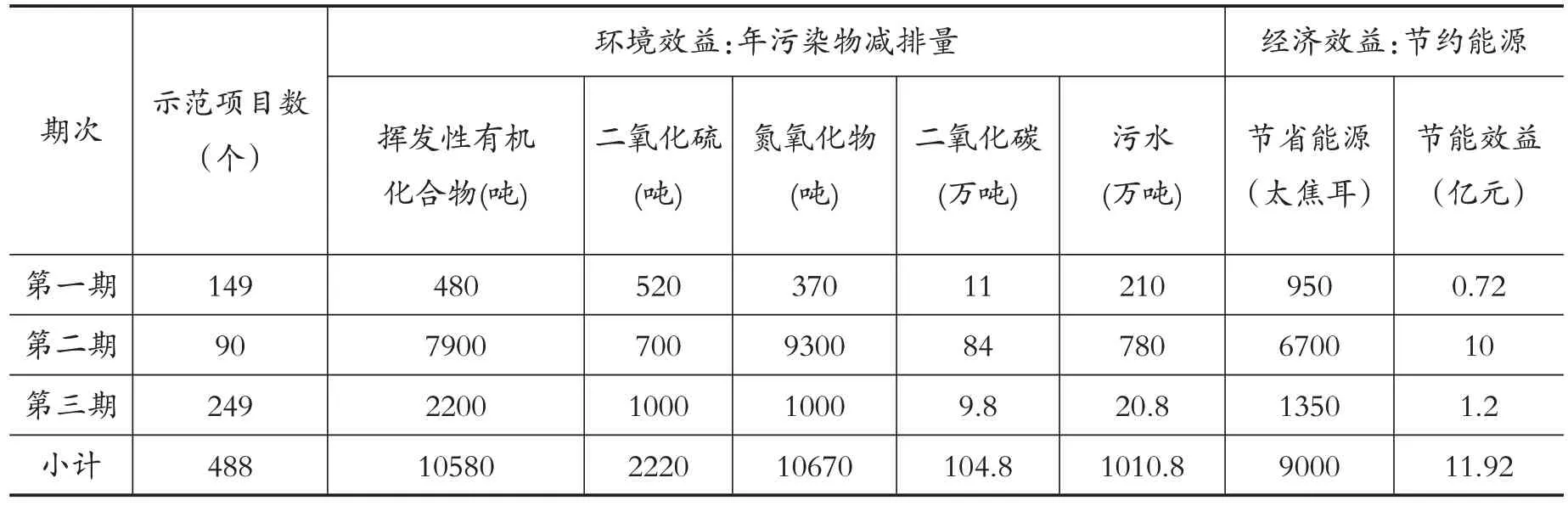

首先,从参与“清洁生产伙伴计划”的企业的角度分析。2008 到2020 年的12 年间,已经实施的三期“清洁生产伙伴计划”中,涵盖了空气污染物减排、节约能源和污水排放减控等技术的示范项目488 个,从可衡量的示范项目的效益看,已经取得了比较突出的环境效益和经济效益。如:挥发性有机化合物、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳、污水的减少排放量分别为1.058、0.222、1.067、104.8、1010.8 万吨。其中,二氧化碳和污水的减排量最为可观;同时,为参与“清洁生产伙伴计划”的企业节省能源9000 太焦耳,节能效益达到11.92 亿港元(表2)。

表2 第一期至第三期清洁生产伙伴计划的环境和经济效益

其次,从大珠三角区域空气质量情况进行分析。2008—2019 年,该区域的6 项污染物指标中,除臭氧的浓度不降反升外,其他三种污染物都大幅下降,二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物的降幅分别达到80.56%、25.00%、35.38%,二氧化硫的降幅最为明显和突出;2015—2019年,细颗粒物和一氧化碳的降幅分别为13.79%、4.11%。由此可见,大珠三角区域的空气环境质量得到了大幅改善。当然,区域环境质量的变化是多重因素综合作用的结果,但CP3 的实施无疑是其重要的助力之一。

2.探索形成了不同制度环境下、不同区域主体、不同行为主体采取多种手段推进区域环境协同治理的新路径

在区域环境协同治理中,粤港不同的社会经济制度在磨合中寻求环境合作的着力点和具体执行计划,且把珠三角9 个城市内部的跨域协作整合起来。值得肯定的是,将整体预防的思想落实到企业的环保战略上,着力协助企业从“末端控制”向“清洁生产”转变,努力克服污染产生后处理面临的高成本、低效率的不足,并把清洁生产审核、技术工艺改进、环境管理体系优化等作为“源头治理”的主要手段,深入推进污染控制技术、节约能源技术的应用,努力提高企业自主治理的意愿和能力,并调动技术机构和社会组织的力量和积极性,形成地方政府引导、技术机构和社会组织深度介入、企业承担主体治理责任的多元共治格局。同时,以绿色形象和绿色品牌等环境文化建设为引导,使污染生产者的生产型企业在技术进步中获得环境治理的收益,激发企业的内在动力,进而带动更广泛企业及其行业更持续的环境治理。

3.激发和促进了企业在环境治理中承担主体责任的意识和能力,但对政府自身的治理能力和水平提出了新的要求

政府通过资金撬动和项目支持,在第三方咨询机构的技术支持下,引导企业追加污染治理和工艺改进方面的投入,企业更多从改进技术的角度推进资源高效利用和降低消耗,激发和调动企业本身的内生动力。标志企业授牌、媒体报道等有助于建立企业绿色文化建设、塑造企业的绿色形象,也可获得进一步的专项资金和项目的支持,获得社会认同并扩大企业产品的市场占有率。企业和行业之间的技术推广和项目示范,吸引更多的企业参与和社会公众关注。发挥了企业的主体作用,培育了行业协会等社会组织的成长和壮大,提高了民众的环境意识和参与能力。但多元互动需要政府前期巨大的资金投入,且在时间上具有一定的持续性。同时,要求政府在兼顾环境效率和社会公平正义上有一套完整有序的体系。面对数量众多的企业,遴选哪些企业进行项目支持和技术示范且能保护和调动更广泛的企业参与积极性,无疑对政府治理能力提出了更高的要求,这就需要建立一套涉及信息公开、项目支持标准、资金申请和资助方式、意见投诉和反馈等方面的有机程序。

4.面向未来,在已经形成的多元主体共治格局下,如何超越粤港双边从而迈向粤港澳三方合作的具体路径还需继续探索

多元互动意识和能力的提高,是一个长期的过程。粤港“清洁生产伙伴计划”尽管已经进行了有益的探索,但在将来,当政府所有的资助计划退出后,企业如何应对不断提高的环境标准无疑是对其自主治理能力的考验。现有的区域环境协同治理中有益探索形成的经验,在粤港内部需要通过法律等形式进行固定化,在外部也需要进行推介。同时,随着粤港澳大湾区建设这一国家战略的实施,现有的粤港两边合作也需要上升到三边合作的框架里去谋划和推进大珠三角区域的环境治理工作。未来大湾区环境协同治理需从多尺度推动环境治理的协同联动、多种形式提高合作的可操作性、多领域拓展环境协作内容等方面予以推进。

三、多元互动型区域环境协同治理模式

(一)模式的治理结构

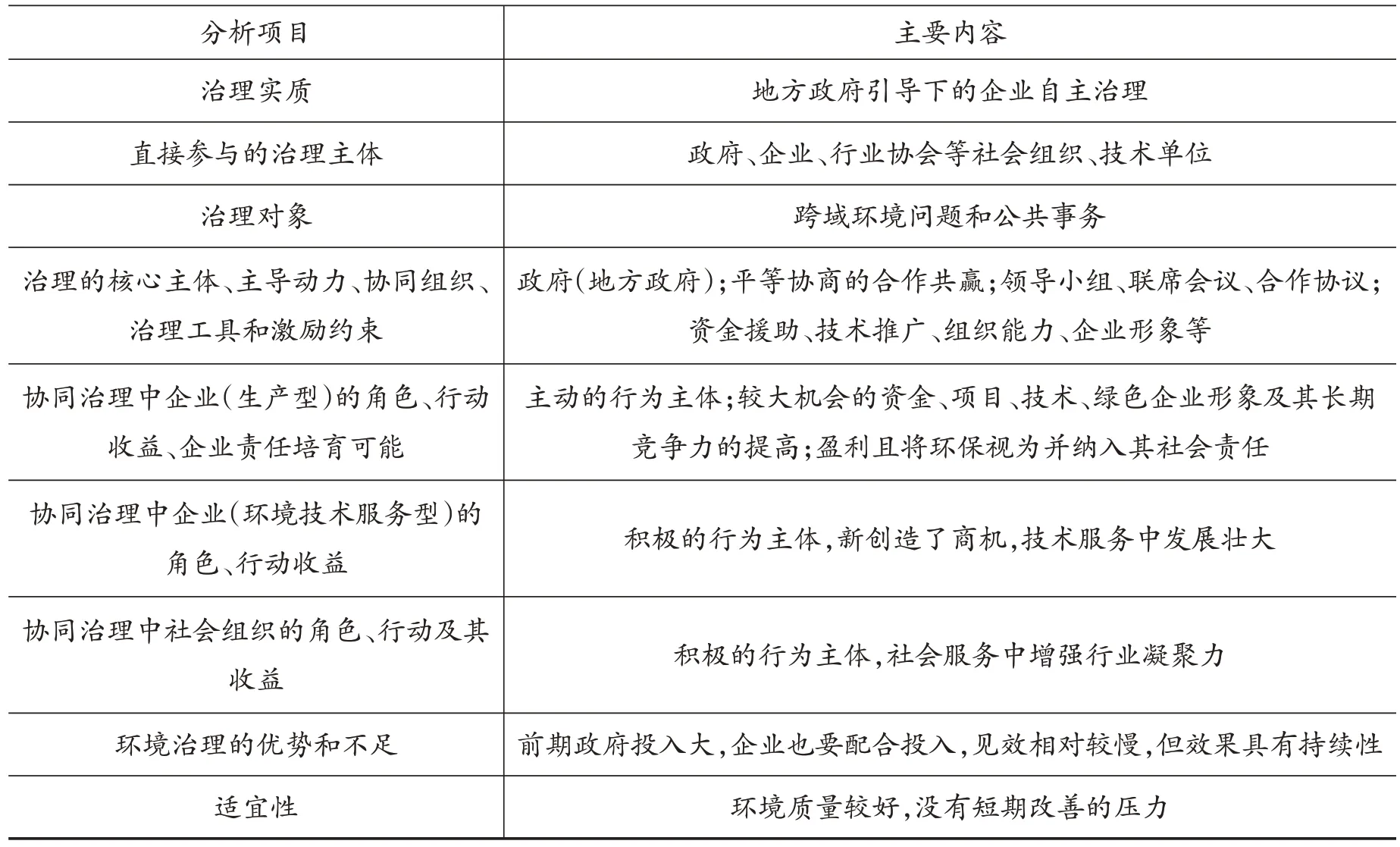

对等型多元互动模式的治理结构可以概括为(图3):为了更好地改善区域环境质量,面临区域环境共同治理需求的地方政府,在平等协商的沟通和协调下,达成共同治理的共识并拟定行动计划,探索形成区域地方各级政府、工业企业和供应链企业、以行业协会为代表的社会组织、技术单位以及普通公众等多元主体共同治理的格局,并通过宣传教育、资金支持、项目推动、技术服务、经验分享、绿色形象塑造等多种手段,激发和促进各个异质性的环境治理主体的内在动力和行动能力,形成区域环境协同治理的多元互动格局。与任务驱动型治理模式不同的是,对等型多元互动模式虽然不直接设定环境治理的指标目标,但通过多元主体的协同参与,也会取得跨域公共事务治理的积极成效。

图3 对等型多元互动治理模式的结构

(二)模式的治理特点

该模式的主要治理特点有三:一是核心治理主体为地方政府,主要表现为地方政府之间通过平等谈判进行环保合作,但也将其他主体,如企业、社会组织吸引进来共同参与环境治理,因此治理主体是多元化的。二是治理驱动力是政府、企业、社会组织围绕或形成区域共同价值而共同行动,其中项目资助下的企业自主治理发挥重要作用。环境治理目标任务的完成与企业自主治理之间是间接的关系,也就意味着企业经过自主治理并达到要求,就是对区域整体治理目标的贡献。作为市场主体,也是污染产生主体的企业(主要是工业生产型企业)成为了环境治理的行为主体,也发挥和承担了主体的治理责任。三是治理工具的属性主要是市场激励型和自愿参与型的治理手段,当然也会适当配合使用其他的命令控制型手段。该模式可从9 个方面进行分解分析(表3)。

表3 对等型多元互动模式的分解

四、结论

区域环境协同治理模式与一个国家整体治理结构具有密切的关系,前者是后者的区域表达,但前者也受地方政府治理体系和能力、社会组织发育程度、环境问题解决的迫切性等因素的综合影响。与任务驱动型模式受国家治理结构和特点的影响更大相比,多元互动型模式的区域差异性、主体异质性更强,粤港环境合作探索形成了不同制度环境下、不同区域主体、不同行为主体采取多种手段推进区域环境协同治理的新路径,多元互动型模式虽然激发和促进了企业在环境治理中承担主体责任的意识和能力,但对政府自身的治理能力和水平却提出了新的要求。面向未来,区域环境治理在政府承担公共品提供基本职责的基础上,需要探索更有效率、更可持续的具体治理方式,这就更多依靠市场力量,并更加重视社会治理的作用。在适应复杂性问题和环境外部性挑战的背景下,构建融合政府治理、市场治理和社会治理为一体的推进机制,将是区域环境协同治理的基本趋向。