动画:不能低下高贵的头

——高畑勋动画美学试探

聂 欣 如

(华东师范大学 传播学院,上海 200062)

高畑勋(1935-2018),日本著名动画编剧、导演、制片人、学者,他的作品在世界各大著名动画电影节上获奖、提名,他的著作在我国是畅销书,他是日本动画界的元老级人物。然而,由于其作品票房表现不佳,曾使他在十多年的时间里没有作品问世,他的最后一部作品《辉夜姬物语》(2013)也是在制片人的“苦苦哀求”之下才浮出水面,这部作品在日本国内及国际上获奖无数,但却依然没有能够收回成本。这样一位动画人引起了我深深的好奇:他的想法为什么与一般人不一样?甚至与同在吉卜力共事的动画大师宫崎骏大相径庭,后者屡破日本电影票房纪录的作品竟然不能得到他在美学上的认同,动画在他看来,究竟应该是什么样?

一、动画之“画”

众所周知,动画首先是“画”,然后才能被拍摄为影像,成为电影,美术和电影共同成就了动画。所以,动画既是造型艺术,也是叙事艺术。它既有造型艺术的遗传,也有叙事艺术的基因。因此追溯其由来,它既不是诞生于近现代西方的绘画,也不是源于19世纪末出现的电影,而是更早,早到绘画还没有成为艺术,还是宗教教义宣传工具的那个时候。在那个时代,绘画具有造型和叙事的双重功能,如同今天所见的动画。梅维恒在研究我国唐代变文的著作中提到:“真正的故事画的本质,并不是某个表现故事高潮情节的大画面中的单个场景……而是将一段故事分解成一系列连续性的画面,故事中的人物在这些画面中反复出现……这种铺陈性的叙事化艺术……直到今天才在动画中达到了完满的程度。”[1]高畑勋发现日本古代绘卷亦有同样的功能,他说:“它很具有电影的表现性,卓绝得让人几乎无法相信这是12、13 世纪的作品。绘卷的重要特征就是随时间而展开剧情,这是非常动画化和电影化的。”[2]56

正是因为具有这样一种历史的穿透性,高畑勋把动画线条的表现看成是具有独立价值和意义的存在,而不是单线平涂的机械化生产。在他看来,西画中利用阴影表现物体的体积感,远不如使用线条来得直白利落,他甚至把西方近代整个的绘画史都看成了从体积表现趋向平面表现的发展过程。他认为日本文化的特征便是由大和画、浮世绘、漫画、赛璐珞动画这样一个历史的传统构成的,甚至可以推而广之,将西洋画也包括在内,明治时期的日本近代西洋画便是如此。正因为近代西方绘画趋向变形、线条、平面化,因此其本质与日本绘画相通,“使用线条,而不是通过立体感或是量感来表现物体,这种眼和手的传统感觉其实早已渗透至日本画家们的体肤深处……”[3]207因此,尽管日本是世界上最早普及分明暗面动画的国度,但高畑勋对这一做法并不认同(但也不反对),他把分明暗面看成是“画面的调和”,并不一定是为了建构一种具有立体化的形象。在日本的绘画和动画中,平涂的色块经常无视物理性的光效投射,有时“面对面的两个人物,脸部却都不带阴影;即使在正午,也满不在乎地给景物打上横射的光线等。阴影的存在,未必是为了表现立体感或者光线的方向,首先是为了调和人物在色彩上的单调。”[4]299或者,仅仅是为了使影片中不重要人物获得“存在感”的手段。“现实生活中绝少能够看到的独特人物、魔女、滑稽的丑角、欢乐的拟人化的动物,或是从未目睹过的奇观异景、不可思议的建筑等,为了让观众相信它们的‘实存’,越是选择写实的表现手法,效果就越好。因为,对于那些压根不可能存在的人物,为其添上阴影,强调其立体感,或许对加强它们的‘实存感’是必不可少的手段。”[4]301

有趣的是,日本动画在分明暗技法的使用上可以分成两派,一派赞同,一派反对。反对的是少数,但是也有像细田守、汤浅政明等大牌导演,他们的作品中少有阴影出现,在日本被称为“无影作画”。[5]高畑勋居中,他的作品既不是完全无影的,也不是完全有影的。他的表现是一种基本上的“无影”,但不排除有条件的“有影”。比如《岁月的童话》(1991),故事讲述了27 岁的“老姑娘”妙子,在农村度假时找到了自己的生活和爱情,按照吴丽娜的说法,影片的女主人公在东京被各种“圈子”排斥,甚至在自己的家中,“这些隐形的‘圈子’,妙子哪个都进不去,更谈不上被全然接纳,和‘圈中人’互相依赖”。[6]因此妙子的旅程带上了自己五年级时的回忆,影片基本上是在同一主人公两个不同时态之间来回切换。在现在时,人物是带有阴影的;在过去时,人物基本上是没有阴影的。我们可以说,现在时的人物是现实的,过去时的人物是理想的。影片的结尾,两个不同时态的人物同处一个画面,过去时的小学生妙子引领现在时的成人妙子勇敢抛弃成见,奔向理想。这时的人物,不论哪个时态,都使用了明暗区分。从这部影片来看,阴影的使用似乎是一半对一半,但是在《我的邻居山田君》(1999)中,则完全没有阴影。在《辉夜姬物语》中,人物身上的阴影只是在强调光照的条件下出现,比如伐竹老人发现竹子中的辉夜姬时,他的脸被辉夜姬发出的光照亮,正应了高畑勋所谓“奇观异景”需要阴影以示现实感的说法。在辉夜姬与舍丸空中幸福飞翔一段中,当辉夜姬看到太阳突然意识到自己将要回归月宫,在地球的日子已经来日无多,从而陷入恐惧,此时人物身上的阴影便出现了。作者在这里所要强调的显然与人物造型的立体与否无关,而是人物的心理活动,阴影已不再是一般意义上的那个“阴影”。

《辉夜姬物语》同一场景中无阴影和有阴影的两个镜头

高畑勋对于动画线条的表现如同对待阴影,他反对那种单线平涂式的机械流水作业,在他的口中,“赛璐珞动画”是个不折不扣的贬义词,因为这样的线条表现完全不能与传统的绘画联系起来,尽管他在表达的时候会说得比较委婉。比如他会说:“我们所做的动画片与绘画性传统之间也有很大关联。动画片作为一种表现形式,题材范围非常宽泛,也充满了无限的可能性;但在日本异常发达的动画片,是画上轮廓线然后啪叽涂上颜色的那种。我们称之为赛璐珞动画片的东西,作为绘画本身来说是很粗陋的,但那也与日本的传统关系紧密:不管是绘卷还是浮世绘(尽管浮世绘是版画),基本上都是线描,但这也不同于水墨那种强调线的走势的东西,而是以线描出轮廓,涂色于其中;所涂的基本上也都是同色,尽管偶用晕映或用别的颜色作点缀。说大了,就是自古就有这种线描轮廓、涂色其中的手法。这和漫画以及我们所做的赛璐珞是非常接近的。”[2]57在实践中,高畑勋尝试摒弃“赛璐珞动画”的做法,其代表作便是《我的邻居山田君》。由于这部影片卖座情况不好,他宁愿在之后的十多年里什么也不做,也不妥协回头去做“赛璐珞动画”。他最后的影片《辉夜姬物语》也是有手绘墨线感的,这样的线条表现具有艺术的美感,而非“赛璐珞动画”机械的块面,但其制作却是特别“烧钱”,因为有艺术美感的线条不是一般低成本的技工所能够控制的,必须由有经验的动画家来制作,所耗费的时间也要超过一般动画,所以影片的制作成本会大大提高。这也是高畑勋影片难以回本的原因之一(应该不是最关键的因素)。

显然,高畑勋眼中看的不是钱,如果不美,他宁可不要钱。因此,当他在1984 年与宫崎骏一起来到中国访问上海美术电影制片厂的时候,发现这里的领导只关心计件工资的问题,“宫崎骏对中国的失望无以复加。我在这一点上也是如此。……太让人失望了。我太失望了。”[7]120 世纪80 年代,我国社会主义计划经济开始向市场经济过渡,动画生产也不例外,当人们兴致勃勃地“奔向前(钱)方”的时候,高畑勋却表达了一连串的失望,他认为:“中国动画艺术电影的探索在改革开放之后,因为要追求利润反倒衰退了。”[7]1说到底,审美是一种骨子里的东西,是一种类似于直感、信仰的东西,一旦成型,几乎是无法改变的。高畑勋的目光始终停留在传统之上,他在讨论日本古代的屏风画时便指出,那种江户时代水墨的笔法,当下的动画只能望洋兴叹,即便是专业的日本绘画,也很难达到古代的水准。不过,“上海美术电影厂某一时期的水墨动画要另当别论。还有制作电影动画《和尚与飞鱼》(1994)和《父与女》(2000)的迈克尔·度德威特,其笔法也极其精湛,可以看出荷兰对日本文化的热切关注”。[3]128-129对于世界上不多的使用墨线创作的动画片,高畑勋如数家珍。柄谷行人曾引马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中的话来说明明治时期日本绘画在“脱亚入欧”风潮中特立独行地朝向民族化方向发展的理由:“不能自己代表自己的人只能由他人来代表。他们的代表一定同时是他们的主宰,是高高站在他们上面的权威。”[8]高畑勋在动画线条审美问题上如此“执拗”,恐怕也是潜意识中不愿堕入“为他者主宰”这种境地吧。

二、视点盘桓

一般来说,电影是由第一人称视点、第二人称视点和第三人称视点构成的,由于第二人称视点(面对观众)的使用相对较少,因此可以说电影主要是由第一人称视点和第三人称视点构成的。所谓第一人称视点也就是一般所谓的主观视点,叙事学称为内聚焦。当影片从客观角度(第三人称)进行表现时,观众如同旁观看客,当影片从主观角度表现时,观众往往不由自主融入其中,将银幕上的他者当成自我,为他者的欢乐而欢乐,为他者的悲伤而悲伤。影片主人公哭得最伤心的时候,往往也是观众泪湿罗帕之时。用麦茨的话来说,电影观众看到的并不是银幕上的那个人,而是“我们看到我们自己”,[9]那个他者成为了观众的化身。我们把这一现象称为“沉溺”或“沉迷”,这是电影艺术所具有的独特的功能。同时,这也是西方近代文学叙事的不二法门,西方研究者指出:“以第一人称创作会少一分正式,多一分亲和。”[10]

但是在高畑勋看来,这样的手段并非完美,电影导演利用主观视点来呈现世界,只是为了取悦观众,让他们深陷其中而不能自拔,日本电影大多都是这样来运作的。“宫崎骏也是如此。让观众彻底对人物产生代入感,可以说是日本动画片的一项大发明。一般来说,世界是应该客观描绘的。过分黏糊在主人公身上,就很难看清整个世界。日本的动画片只会让人心跳加快,却不能让人感到焦虑担忧。这种创作方式,我叫它‘代入式情感投射’……怎么说我都更倾向于‘体谅式情感投射’的创作方式,而不是‘代入式’。”[7]1高畑勋认为应该更多呈现客观视点,让观众保持一定的判断能力和理性思考,与影片的主人公保持距离,从而保持自己的独立思考和由此而来的情感投射,而不是强迫观众接受导演的观点。高畑勋的这种想法具有显而易见的“绘画式观赏”的特点,因为人们在看画的时候很少“代入”,喜欢绘画的人较容易得到“体谅式”感动。其实这不仅是一个欣赏方式的问题,同时也是东西方审美的差异问题,我们在欣赏戏曲这种假定性很强的表演方式时,不是也会受到感动吗?日本的能剧、狂言、歌舞伎与中国的戏曲如出一辙,都是假定性很强的表演方式,高畑勋排斥主观视点的“代入”情有可原。他在分析歌川广重《名所江户百景》绘本中的《四谷内藤新宿》这幅画时指出:“‘景深镜头’,把观者放在大近景‘人’与‘物’近旁,让观者以大近景为出发点,观看指向的远景。尤其是以人物背影为大近景的构图,与那些直接把人物的眼睛当作镜头的拍摄效果相比,更能从心理上接近图中人物,由此更易引发情感共鸣,产生身临其境的感觉。”[3]156这一说法与德勒兹的摄影机与对象“伴存在”理论异曲同工,德勒兹认为这一类型的镜头介乎主观与客观之间,是一种更高阶层“美学形式的固定化”。[11]我们不知道高畑勋是否接触过德勒兹的理论,但他显然认为,规避纯然主观视点的表达是一种更为高超的做法。

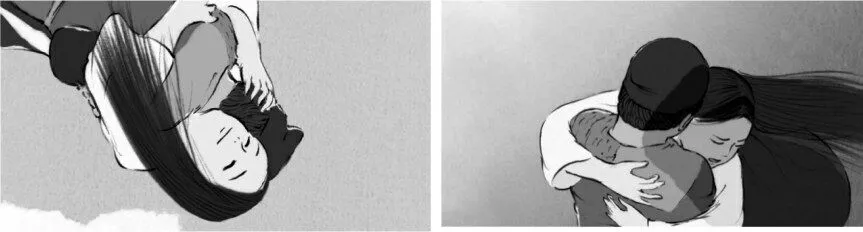

然而说是说,做是做,两者有时候并不能够均衡。从高畑勋的《萤火虫之墓》(1988)来看,其中对于主观正反打(分别呈现看与被看)的使用确实“惜墨如金”,仅在一些最为关键的场景情节中有所使用。比如妹妹已经病入膏肓,哥哥决定去取钱为妹妹购买食品,但是妹妹却不愿意哥哥离开。在这个片段中影片使用了近景正反打,并且还有主观的特写镜头,但是我们在后面看到,哥哥给妹妹买了食品回来,妹妹却已经奄奄一息,此时尽管也使用了主观视线的正反打,但主要的部分还是第三人称的客观表现。这样的表现确实会给观众留下一定的“空间”,调整自己的情绪,而不是被剧中人物的情绪所“绑架”。更为重要的是,正如高畑勋所说的,这样的表现手段并没有影响到影片的效果,同样会给观众带来“体谅”式的感动。“沉溺”(主观视点)的感动是触发人体感觉器官的感动,非沉溺的感动则是经由思考和联想所带来的感动。同为“感动”,达至的途径却不相同,“体谅”式的感动似乎有了一些康德“距离美学”的意味。在《岁月的童话》中,人物正反打镜头的使用相对来说更为谨慎,除了五年级的妙子第一次与男生相会的那场戏外,基本上没有使用。有许多重要的视点和对话镜头,如妙子在凌晨到达采红花的山间田野的这一场戏,妙子在汽车中看到了许多田间劳动的熟人,影片使用了并列镜头,①“并列镜头”是指一组具有相同主题,形式上相似且没有因果关系的镜头。详见聂欣如:《电影的语言》,复旦大学出版社,2012年版,第220页。把不同人物的中景镜头排列在一起,这是一种象征式省略的被看表现,能够有效化解主观视点的强制性。之后妙子下车,人物之间的对话也作了类似处理,少有正反打的意味。太阳从山后探出头,柔和的晨光铺向大地,影片中出现了人物背光的身后拍摄的中全景,确实能够较好地突出诗意化的效果,而不是让观众简单地“代入”。在成年妙子讲述她五年级与同桌男生阿信的故事时,最为动人的场景不是两个人在街道上相遇的主观对视正反打,而是人物背影由入画走向纵深的画面,这个既让妙子讨厌又让妙子怜悯,甚至使她模仿其怪诞行为的男生,确实能勾起观众对于主人公心理的复杂情感与联想思考。

《岁月的童话》中的两个“背视”纵深镜头

《我的邻居山田君》是淡彩的漫画风格,少有正反打,即便有也不太可能让观众“代入”,毕竟人物夸张变形得比较厉害。但是在《辉夜姬物语》中,对于主观视线的正反打反而多了,在影片的开始,伐竹老人发现竹子里的辉夜姬时,甚至使用了第二人称的视点,也就是正面面对镜头的正反打,而这里的使用或许还有某种暗示“神圣”的意味。戚印平在讨论日本画家高野山《阿弥陀圣众来迎图》时告诉我们:“在这三幅画中,阿弥陀佛和菩萨身下飞卷的祥云特别引人注目,尖细的云尾被拉得很长,它们与漫天飘扬的花瓣一起,使正面朝向观众的圣众行列具有从天而降的强烈动感。”[12]可见日本古代绘画中对于神圣的表现是有一定程式的。所以,我们可以把影片中的直视镜头画面看成是某种神圣意味的象征。但是,后来影片故事中就连伐竹老人请人来给辉夜姬取名字的那场戏也使用正反打,不免有些流于一般了。当然,这是与高畑勋过去的作品相比较而言,在《辉夜姬物语》中,我们还是能够看到许多通过人物背影呈现纵深的“体谅式”表现,如在正式命名的宴会上,辉夜姬因为不堪庸俗宾客的闲言碎语,离家出走,跑到了自己过去居住的山村房屋,这里已经被别人居住了。影片没有通过辉夜姬的主观视点来表现她的所见,而是通过有背影的“主客间”方式的表现;在辉夜姬出游看到开满樱花的樱花树时,首先也是含有人物背影的表现,直到碰倒小孩之后,村妇道歉后带孩子离开,才使用了一次正反打的主观视线,应该说还是比较谨慎的。不过在归途大街上遇到偷东西的舍丸时,主观视线的中景、近景正反打多次交叉,又开始流于一般。这或许是出于《我的邻居山田君》票房失败,高畑勋所做出的一些妥协吧,他对日本民族的喜好是有所研究的。他说:“大多日本人的兴趣点并不在于画中人物是否具有个性,而更喜欢把自己的主观情绪移入画中,感觉自己就是画中或是动画主角,所以即便是在只有线条和色块的赛璐珞动画中也经常使用‘纵向构图’。”[3]156

对于电影主观视点的使用,高畑勋秉持的似乎也是日本电影的传统,“据铃木先生说,在‘二战’后的日本电影中,原本是没有观众对登场人物移情的作品的,这一类作品的增多还是最近的事情”。[13]川上量生的这番话很有意思,是说20 世纪50 至60 年代的日本观众并不喜欢西方电影“沉溺”式的叙述表达,但是以后逐渐改变了。这一说法似乎还需要得到日本电影史研究者的论证。

三、俗雅有别

给动画人物分明暗的做法,大约是在20世纪60 至70 年代的日本动画中开始流行的,高畑勋还是使用这一手法的先驱者。我们在他导演的动画片《太阳王子霍尔斯的大冒险》(1968)中看到,人物身上、脸上有了明暗的区分,而在女主人公希尔达的脸上却没有,这显然是受到了迪士尼动画片《白雪公主》(1937)的影响。影片中白雪公主身上不分明暗,但是七个小矮人身上则不同。迪士尼是最早使用明暗来表现人物环境光效的,但却未将其作为一种美学原则施用于所有的影片和人物,或者说,当时迪士尼的动画美学在某种程度上是排斥分明暗的。这样一种强调人物在光效环境中的做法之所以在日本成为一种美学,除了高畑勋前面所说到的有关现实感那些理由之外,与电视动画的兴起不无关系。在电视动画中,人物的活动大大减少,观众长时间面对平面的人物容易产生视觉疲劳,因而分明暗便成为一种减少平面单调性的调剂方式。这与我国皮影造型有相似之处,皮影属于“歌剧”(戏曲)叙事,以唱为主,以造型的表演为辅,为了平面人物耐看,发展出了繁复的发饰、衣着装饰纹样。而对于以动画电影创作为主的高畑勋来说,这样的“调剂”式美学显然是不能令人满意的。他认为剧中主人公的塑造如果想要观众为之动情的话,与其使用奇怪的三维阴影,“倒不如选择二维动画方式,并设置一点关联性的暗示,使观众去感受蕴藏于表象背后的真实。不过,对于那些反派角色或个性毕露的有趣配角,最好还是用一种带有立体感的笔触去逼真地加以刻画,使之‘实存’于画面之上”。[4]301这样的说法看上去似乎与迪士尼的做法如出一辙,不过高畑勋并不止步于此,他的理想是用线来呈现面,从而排斥他所谓的赛璐珞动画,排斥机械化生产的线条,力图把动画中线条的使用推演至具有美学意味的高度。

一般来说,我们会把具有立体感的形象作为人们最能够接受的对象,最容易“代入”的对象。但是贡布里希告诉我们,这只是一种西方文明漫延的后果,人类的观感并非天生如此,人的视觉能力是后天习得的,无论色彩还是形状,都是文化所打造的。正如埃及人在壁画中对于人身正面上半身、侧面下半身的表现,源自他们自己的文化和传统。“无论怎样做,我们总是不能不从某种有如‘程式的’线条或形状之类的东西下手。我们内心的‘埃及人’本性可以被压抑,但是绝对不能被彻底摧毁。”[14]因此,所谓“立体感”对于高畑勋来说并不具有绝对的价值,他在讨论抽象画家熊谷守一的绘画时说:“不仅有有生命的物体,有静谧的自然气息,时而还有点景的人。屋顶、枯枝、岩石、森林、田野、荒野、山林、天空、太阳、月亮;再加上风、雪、雨、从岩石缝里渗出的泉。熊谷守一仿佛就是用画来为这所有的一切‘命名’,赋予它们完全禁欲、丝毫不变的形与色。分明是彻底排斥直接抒情,但也正因如此,世界时常会展现出那浓浓的情意。”[3]211不过,讨论绘画尽管可以“完全禁欲”,像熊谷守一那样脱离事物外形进行模拟和抽象,但是动画也可以这样吗?在高畑勋看来,贡布里希所说的那种“本性”,正是艺术表现的根本,是某一民族文化艺术所特有的形式,所以他会把日本动画的本源追溯至古代的绘卷,那时的绘画就是“动画”,今天的人们没有理由再在其中添加其他诸如“立体感”之类的“欲望”。他说:“本身用线条表现的绘画作品,谁都不会认为它是真实的,于是反而才会用心去感受隐藏在背后的真实……卷轴画或浮世绘等基本上都是仅凭轮廓线和色面来表现人物,希望观者能透过表面去捕捉背后的真实。这种日本画的二维性传统,让我们无意识之间培养了对这类问题的敏感。”[4]299正是手绘感的线条、二维的平面性,造就了《我的邻居山田君》《辉夜姬物语》这些特立独行的日本动画片。

《素描》(作者:阿兰,载《纽约客》,1955年)

前面提到,《辉夜姬物语》似乎有媚俗的倾向,这仅是从对视听语言的观察上得到的印象,如果从总体上看,选择《竹取物语》这个民间故事作为《辉夜姬物语》的底本,便表现出了作者不愿苟同一般商业动画的思考。

《竹取物语》的故事相当古老,比11世纪初诞生的《源氏物语》还要古老,因为这部小说中已经在谈论辉夜姬的故事。一般来说,民间故事是通过母题(用普罗普的话来说是“角色功能”[15])赋予叙事以意义,这一意义当然不能脱离故事产生的时代,因此能够留存至今的民间故事,要么经过今人的改写,以使其能够被今人所理解,要么便是作为研究的资料保持着部分原始的样态。原始样态的《竹取物语》故事是这样的:

故事女主人公辉夜姬来自月亮,托生于竹子,被伐竹老人发现后带回家里。三个月后,辉夜姬从婴儿长大成人,被带到京城。由于她惊人的美貌,为五位高官贵胄所追求,辉夜姬用了五个难题来考验他们,结果五个人均告失败。最后是日本天皇看上了她,辉夜姬在短暂的拒绝之后,与天皇发展出了一段爱情,但是天命不可违,辉夜姬必须回月宫去。她留了书信和不死药给天皇,但天皇觉得没有辉夜姬不死药也就没有了意义,因此把书信和不死药放在高山顶上烧了。据说富士山上经常出现的烟雾,便是还在焚烧的不死药。[16]

这个故事对于今天来说有什么意义?在高畑勋的影片中我们看到,他增加了舍丸这个贫民人物,从而使辉夜姬有了一段凡俗的爱情,并与贵族以及天皇等求婚者形成对比,从而把封建时代不可避免的贵族爱情故事变成今人喜爱的凡人恋情,显然更为符合今天人们的审美。但是高畑勋处理的这段爱情又不是当今“御宅族”们所喜爱的那种带有挑逗、情色意味的“爱”——这一点就是在我国引进放映的新海诚导演的动画片《你的名字》中亦不能免俗,尽管没有画面直接的展示,但男女主人公还是会有对于性器官的暗示性讨论。用东浩纪比较“刻薄”的话来说就是:“正如动物的需求与人类的欲望是相异的,性器官的需求与主体的性别也不尽相同。现在消费着成人漫画与美少女游戏的多数御宅族,恐怕是将两者分开来看待,透过倒错的形象产生性器官的兴奋,不过单纯是动物般的习惯。”[17]这样一种公开的或者微妙的“动物性”,对于当下的爱情故事表现来说或多或少总要有一点,一般认为无伤大雅。但高畑勋不这么看,他在讨论暴力(一种与性同样古老的欲望)时说:“能够引起共鸣的英雄,与恶势力战斗,帮助弱者,拯救世界于危难之中,以暴制暴打倒坏人,呼唤和平……这就是这类东西的类型。而观众则手心捏着汗、兴奋并最终得到‘感情净化效果’。在平日陷入失意的人们,为消除内心的混乱和寻求爽利风格,热衷于观看这类样式的电影和漫画。观众在与正义的主人公达到同化的过程中,毫不被良心苛责地释放出笼罩内心的攻击冲动和破坏冲动,或让电影完全将其吸收。最终,在兴致昂扬中获得大团圆结局和精神上的稳定。这就是所谓‘感情净化效果’。”[2]59高畑勋明确反对这样的做法,表示自己不看,也不让自己的孩子看。他认为这样的作品有可能不是净化了儿童的情感,而是“诱发其对于攻击行动的模仿和暴力”。[2]60显然,高畑勋对当下的时尚与美感,也就是大众的俗文化难以认同。简单来说,俗文化就是欲望的文化,“流俗”之“流”,瞬时的狂欢,似乎代表了一切,所以有人会说:“大众文化的意义仅仅存在于它们的传播过程中,而不是存在于其文本中。”[18]从某种意义上来说,高畑勋是自甘“不入流”的。

传统,在当代的许多人看来,似乎应该抛弃了,它既不实用,也不美。但是在高畑勋的视野中,一些最平凡、最普通的事物却是最珍贵,并且是最美的。比如《竹取物语》中辉夜姬对“家”的眷恋,对人与人之间情感的向往。大概是因为这些吧,高畑勋才会想到去改编一个千年之前流传的故事,至于这个故事是否能够取悦大众,或者说能不能卖钱,对于他来说,也许远没有他心目中的那些“美好”来得重要。他仅在处理分镜头这些具体事物的时候才会顾及一般观众的喜好和观感,也就是前面提到的媚俗,但这不会影响到他对于题材和故事的选择,以及有关美的原则。这恐怕也是他蛰伏十多年坚持不做动画(不甘入俗)的原因。

四、结语

高畑勋动画美学的视野穿透时尚与消费,他把动画与最古老的绘画传统、民间文学传统联系了起来。这样一种“联姻”有可能会受到当今世界追慕全球化时尚和资本增值论者的鄙夷,因为这样的做法既不能带来经济上的回馈,也不能让人们的感官得到愉悦,但对于一项艺术的事业来说,这却是动画的根。如果不是有高畑勋这样的“勇者”在提醒着人们:动画是什么?动画从何而来?动画向何而去?恐怕动画早已是一个污泥浊水的世界,就像我们今天所看到的大部分动画那样。

其实,任何一个有创造能力的动画人,都不可能是纯然的金钱奴隶,即便是主流动画片的代表者迪士尼,在制作《白雪公主》的时候,也曾遭遇诸如此类的尴尬。该片制作预算超额了原计划的百分之三百,公司债台高筑,濒于破产,这都是因为迪士尼采用了在今天看来都不免“过分”的精工细作。“白雪公主的场景全部先用实景真人拍摄,然后放大画面,描摹轮廓,以此为基础制作动画。”[19]而且当时美国动画圈和电影圈内所有的人都不看好这一选题,迪士尼可以说是赌上了自己的身家性命。这显然不是一个理性的投资者所能够做得出来的事情,如果没有对于艺术的痴迷和热情,很难想象迪士尼怎样才能够渡过难关。当然,这个例子用在高畑勋身上并不十分贴切,其实,在某种意义上,高畑勋比迪士尼走得更远,迪士尼尽管没有把金钱看作是影片制作的根本动力,但却相信自己的努力是能够得到金钱回报的,终究不能脱离商品生产的格局。高畑勋也是在进行商品的生产,但是他对于金钱回报的愿望恐怕首先需要服从于他个人的审美判断,离开了美的理想,其他的一切都不重要,即便是“钱”,也不能例外。我们在高畑勋身上看到的是,宁可不做,也不负理想。高畑勋是在以自己的作品写下关于动画的誓言:动画,不能低下高贵的头。

商品生产对于艺术的动画来说真的就这么残酷吗?其实未必,迪士尼当年制作的许多动画片都没有收回成本,但假以时日,那些精工细作的影片可以不断进行放映,可以发行磁带、光碟,可以在电视和网络上有偿播出,最终的结果是,迪士尼当年生产制作的动画片没有一部是亏本的,就连故事性最差的《幻想曲》(1940)也能赢利。当我们今天重观高畑勋的《岁月的童话》《我的邻居山田君》等作品,亦有同样的感受,即历经十几年、几十年,影片依然楚楚动人,岁月并没能蚀去它那蓬勃的生命力,它依旧在今天拨动着人们的心弦,这就是高畑勋动画美学值得深入探讨的意义所在。