小肠淋巴管瘤伴消化道出血1 例并文献复习

赵鑫 赵新艳 赵瀚东 魏小果

1.甘肃中医药大学第一临床医学院(甘肃省人民医院),甘肃兰州 730000;2.甘肃省人民医院消化内科,甘肃兰州 730000

小肠淋巴管瘤是一种罕见的良性肿瘤,主要发生在软组织,以薄壁淋巴管扩张及周围组织、脏器浸润为主要病理表现。国内外关于小肠淋巴管瘤的文献报道较少,且多以个案报道出现。小肠淋巴管瘤起病隐匿、症状不典型,首发症状可能是消化道出血、梗阻、贫血、肠扭转等并发症状,早期不易被临床医生发现和诊断。随着电子小肠镜及相关检查技术的进步,小肠淋巴管瘤也逐渐为人所发现、诊断及治疗。

1 病例资料

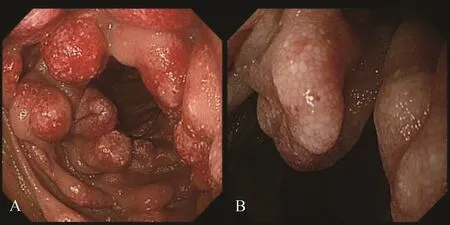

患者,男,59 岁,入院前1 周出现腹部不适,无腹痛,与饮食无明显关系,感乏力,在当地医院化验示血红蛋白68g/L,为求进一步诊治就诊于甘肃省人民医院消化科。既往于当地医院诊断胃穿孔,经行腹腔镜下胃穿孔修补术后无特殊不适。家族中否认遗传性疾病及类似病史。查体:体温36.5C,心率89 次/min,呼吸20 次/min,血压100/64mmHg,贫血貌,结膜苍白,腹部平坦、柔软,上腹部轻压痛,无反跳痛,未触及腹部肿块。入院后检验结果示:粪便潜血阳性;红细胞计数2.58×10/L,血红蛋白 57.0g/L,血小板计数 283×10/L;血清铁2.50μmol/L,不饱和铁 53.80μmol/L,铁蛋白8.58ng/ml,血清转铁蛋白饱和度 4.44%,叶酸6.60nmol/L,维生素B83.0pmol/L,白蛋白24.70g/L。电子胃镜示:萎缩性胃炎,十二指肠降部多发黏膜隆起。电子结肠镜提示:内痔。腹部彩超提示:肝脏多发囊肿;肝脏囊实混合性结节,需结合增强影像学检查除外实性占位合并囊性变;多发脾囊肿;胆囊多发息肉样病变。腹部增强CT 提示:腹膜后、肠系膜多发囊肿;肝多发囊肿;脾多发囊肿;胰头多发囊肿;双肾多发囊肿;近端空肠管壁多发囊肿;胆囊小结石。胶囊内镜检查提示:小肠多发隆起性病变伴活动性出血;胃窦局部隆起糜烂。根据上述检查结果,初步考虑该患者消化道出血多系小肠病变所致,给予输注红细胞、补充造血原料对症治疗。需进一步明确小肠病变的类型及性质。电子小肠镜示:肠多发隆起性病变(淋巴管瘤?待活检),见图1。活检提示考虑慢性炎症伴淋巴管扩张。

图1 电子小肠镜

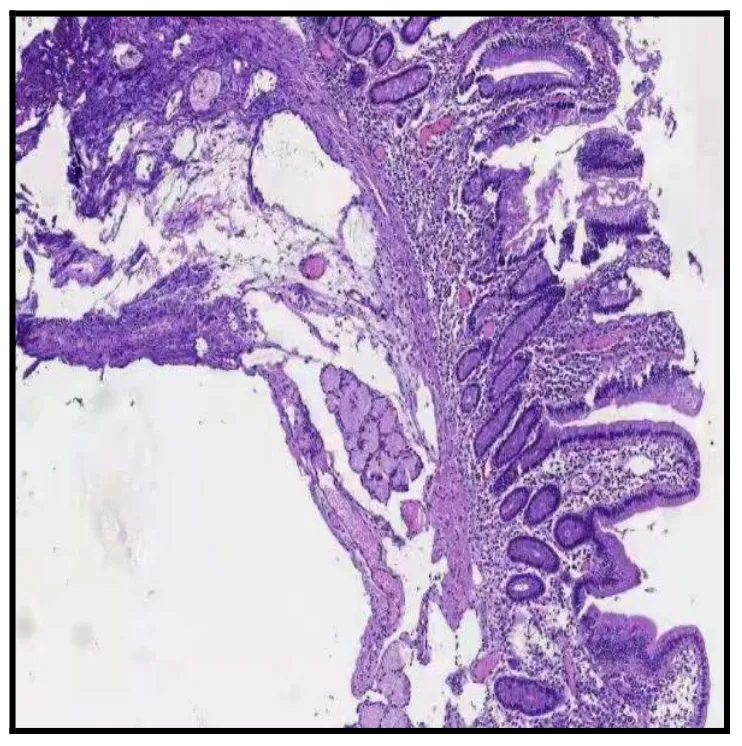

患者及家属自行再次就诊于中国人民解放军空军特色医学中心,入院查血红蛋白93.0g/L。下腹部CT 三维重建示:腹腔内及腹膜后多发囊性病变,考虑淋巴管瘤可能。电子小肠镜提示:小肠脉管瘤,十二指肠球炎。病理结果示:空肠距幽门310cm 黏膜慢性炎症,黏膜下见少量扩张脉管;空肠距幽门200cm 黏膜慢性炎症;空肠近端瘤体黏膜慢性炎症;十二指肠降段黏膜慢性炎症,黏膜下脉管增生,伴管腔显著扩张,见图2。免疫组织化学提示:十二指肠降段D2–40(部分+)、HMB45(–)、Ki–67(<1%+)、SMA(平滑肌+)、CD31(+)、CD34(+),结合检查结果诊断为:小肠淋巴管瘤。

图2 病理结果示黏膜下脉管增生,伴管腔扩张(苏木精-伊红染色,×100)

经沟通,患者及家属暂不考虑手术。故于中国人民解放军空军特色医学中心行小肠镜下小肠淋巴管瘤硬化术治疗:自十二指肠至空肠幽门约100cm范围可见近百枚瘤样隆起,大小0.5~2.0cm,选择较大的56 枚给予黏膜下注射聚桂醇,选择3 枚瘤体黏膜下注射后圈套器切除送检,切除后可见乳白色液体流出,创面金属钛夹封闭,余小肠黏膜水肿明显,弥漫性灰白色粗糙感,所见十二指肠球部及幽门管水肿充血,幽门略狭窄,套管勉强通过。患者注射硬化剂治疗后好转出院,出院后无便血,贫血症状改善,嘱患者定期复查。

2 讨论

小肠肿瘤占整个胃肠道肿瘤的3%~6%,小肠淋巴管瘤更是在小肠肿瘤中罕见,其在成人小肠肿瘤中占1.4%~2.4%,在儿童小肠良性肿瘤中占6%,60%的淋巴管瘤患者年龄<5 岁,可能与先天性淋巴系统畸形有关,也有部分病例直到成人才被发现。淋巴管瘤是淋巴管增生和淋巴管扩张为主的一种良性肿瘤,病因和机制尚不明确,可能与先天性淋巴管发育畸形、炎症所致淋巴管纤维化及阻塞有关。淋巴管瘤有75%的病变累及颈部,20%累及腋窝,剩余的5%见于纵隔、内脏器官、腹膜后、肠系膜等其他部位。腹部淋巴管瘤中肠系膜淋巴管瘤占60%,胃肠道淋巴管瘤仅占不到1%,小肠(空肠和回肠)淋巴管瘤更罕见。

小肠淋巴管瘤之所以容易被误诊、漏诊,归因于早期的淋巴管瘤瘤体小,不侵犯周围组织、脏器,且不会引起相应的临床表现,但随着淋巴管的不断扩张,瘤体逐渐增大,肿瘤侵及肠壁、网膜等结构,并引起一系列并发症,如:急腹症、肠套叠、肠扭转、肠梗阻、肠穿孔、急性或慢性出血、低蛋白血症等。小肠淋巴管瘤较为罕见,其临床相关症状也与其脉管的侵犯息息相关。

小肠淋巴管瘤相关检查如下:①腹部B 超:有助于定位和确定肿瘤的囊性,小肠淋巴管瘤可表现为有包膜的单房或多房囊性无回声区,囊壁薄,囊内可见分隔,或表现为蜂窝状、粗大的管道结构。②腹部CT 及磁共振成像有助于观察肿瘤的位置、数量、范围及与周围组织的关系,为之后的手术治疗提供影像资料,CT 平扫淋巴管瘤表现具有特异性,其可表现为单房或多房囊性病灶,囊内呈水样密度影,密度均匀,囊壁边缘光滑、边界清楚;也可表现为形态不规则、位置表浅、边界不清晰的呈蜂窝状的粗大淋巴管,CT 增强扫描可见囊壁及囊间隔轻度强化或不强化。磁共振成像在识别软组织的分辨率上显著高于CT,淋巴管瘤表现为TW低信号和TW略高信号。影像学检查对小肠淋巴管瘤的诊断有一定局限性,且不同报道结果可能有差异。③消化内镜:可较为直观地观察肠黏膜病变,必要时可取标本送病理检查。电子小肠镜下可见正常黏膜结构消失,肠黏膜呈多发的溃疡性、结节性、息肉性等多形态隆起,黏膜表面可见糜烂、破溃、活动性出血、乳白色被覆物或斑点,黏膜下淋巴管不同程度、不同形状扩张,触之易破裂,随之可见乳白色液体流出。④组织病理学检查最为重要,大部分病例报道通过手术切除获取病理学标本,组织病理可见黏膜及黏膜下大量扩张、不规则的囊性结构,囊壁内被覆单层的扁平或柱状内皮细胞,没有细胞异型性,部分管壁周围可见平滑肌细胞、纤维细胞,管内大量淋巴液,管壁周围间质可见淋巴细胞聚集,形成淋巴滤泡。⑤免疫组织化学标记物:同样作为淋巴管瘤的重要诊断指标,如内皮细胞标记物D2~40、CD31、血管内皮生成因子受体3 阳性等。目前综合国内外文献报道,小肠淋巴管瘤结合电子小肠镜、组织病理学及免疫组织化学标志物等特征即可诊断。

本病例主要临床表现为不明原因消化道出血和贫血,经检验(血常规、贫血三项、血清铁+总铁结合力)提示:患者表现为混合性贫血,失血性贫血的可能性大,给予输注悬浮红细胞、补充造血原料等对症治疗。结合病史,患者粪便潜血阳性,考虑多系消化道出血所致的贫血,行电子胃十二指肠镜及电子结肠镜检查后,未见明显与出血相关的内镜表现,排除胃与结肠病变,考虑病变在小肠,行胶囊内镜检查及腹部增强CT 检查,明确病变在小肠并排除病变转移、侵袭周围脏器的可能,进一步行电子小肠镜并结合病理检查、免疫组织化学确诊为小肠淋巴管瘤。

小肠淋巴管瘤在小肠肿瘤中较罕见,其主要依赖于电子小肠镜、组织病理学及部分免疫组化的结果支持,目前尚无明确诊疗指南。据文献报道,小肠淋巴管瘤无明确恶性转化的风险,治疗方法根据肿瘤部位及其他因素,可通过内镜或外科手术切除,<2cm 的小病变通过内镜黏膜下切除,较大病变多采用外科手术切除病变及部分周围组织,手术完全切除病灶后复发率较低,预后良好,当不能完全切除时,也有报道采用注射硬化剂治疗。电子小肠镜、组织病理学、免疫组化检查很大程度上可提高小肠淋巴管瘤的诊断率,使得这种疾病也越来越被人们所关注。鉴于该疾病相关病例国内外报道较少,故对此病例进行追踪和总结,可为临床医生在识别罕见疾病方面提供一定参考和帮助。