基于产品使用特征的消费者产品使用习惯研究

□ 杜建刚 杨梦雅 孟朝月

(南开大学 商学院,天津 300071)

一、引 言

产品购买后弃用的情况普遍存在,这一方面带来生产力资源的浪费,另一方面也会使消费者对弃用的品牌产生负面评价和口碑[1],继而影响其再购行为并最终影响企业绩效。在导致产品购买后但没有使用的原因中,“不能建立使用习惯”占比约为25%,排在“态度改变”和“动机缺乏”等原因之前,是占比最高的原因[2],表明在产品购买后的使用过程中,习惯是影响消费者使用行为的重要因素,然而消费者产品使用习惯形成的内在机制却尚未明晰。

习惯研究的经典逻辑为:伴随着行为的重复,在个体记忆中,环境中的某些情境线索与行为之间建立自动化联结,行为逐渐由有意识变为无意识[3]。使用该逻辑解释消费者产品使用习惯有如下不足:(1)产品使用习惯涉及到消费者和产品之间互动关系,由此增加了习惯形成的心理变量;(2)消费者使用产品行为较为复杂,以单一的习惯强度变量不能全面考察习惯形成过程和不同产品使用习惯之间的差异。据此,本文首先将习惯形成过程拆分为习惯启动和习惯执行。同时,将习惯研究和产品使用- 扩散模型相结合,以期在理论上从行为特征的视角论证消费者产品使用习惯的内在机制。

二、文献回顾与研究假设

(一) 产品使用习惯

习惯被定义为一种基于记忆的倾向,能够自动化地对特定线索做出反应,这种倾向通过在稳定情境中线索- 特定行为的重复而习得[4]。习惯的形成,一方面,需要行为重复的累积[5-7];另一方面,也需要稳定的情境的支持[8]。习惯形成是行为反应与情境线索之间建立联结的过程,其中常见的情境线索包括时间、地点等外界因素,以及情绪等个体因素[9]。习惯一旦形成,行为就可以自动化地执行,几乎不需要有意识的注意力的支持[10],同时占用最低的认知资源[11],因此,行为的执行既高效又省力。

习惯影响着消费者产品使用行为,但目前习惯在产品使用研究中尚较少涉及[2,12,13],文本将习惯概念引入产品使用领域,将产品使用习惯定义为消费者在稳定的使用情境下,在多次使用产品之后形成的自动化使用产品的倾向。

(二)习惯启动和习惯执行

目前最为广泛接受和应用的习惯测量方法是2003年Verplanken 和Orbell[14]开发的“自我报告习惯索引(the Self-Report Habit Index)”,大量研究实践已经证明该量表具备良好的内部一致性信度、重复测量信度以及内外部效度。

然而,很多的行为任务复杂性高,包括本研究关注的产品使用行为,个体在行为执行的过程中几乎不可能体验到完全的“自动化”。如果仍简单地将行为任务看作整体进行研究,则不能细致考察习惯在其中的影响机制,据此,我们认为有必要对产品使用行为进行拆分。

首先,行为可以在时间序列和认知层级两个维度上进行划分。在时间序列上,Rubicon 模型将行为分为决策前(pre-decision;考虑采取何种行动并最终决定采取行动)、决策后(post-decision;考虑实施行动并最终开始行动)和行动(action;实施行动)阶段[15]。参照此模型,在时间序列维度,消费者产品使用行为可以划分为行为的启动和行为的执行两个部分。

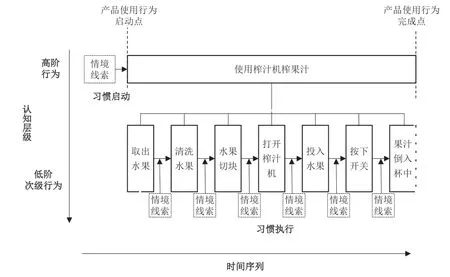

除此之外,认知模型将行为在认知层级上进行划分,例如,Cooper 和Shallice[16]认为在认知层级上,认知高阶行为可以被细分为认知低阶次级行为。如图1 例中所示,消费者“使用榨汁机榨果汁”这一认知高阶行为可以被细分为从“取出水果”开始至“果汁倒入杯中”结束的一系列认知低阶次级行为。在认知系统中,个体一般只能有意识地识别出抽象的高阶行为,而不能有意识地识别出低阶的具体行为步骤。因此,个体在高阶认知层面启动行为,而在低阶认知层面执行行为。

习惯在上述两个维度上影响着行为的触发。下面以图1 所示产品(榨汁机)使用行为为例进行说明。在行为的启动阶段,情境线索(如“感到口渴”)直接触发认知高阶行为(“使用榨汁机榨果汁”),在这里,习惯跨过决策过程直接触发行为的启动,称为习惯唤起(habitual instigation)[17]。接下来,行为在低阶认知层面进入执行阶段,前一个行为(如“取出水果”)自动化地成为触发接续行为(如“清洗水果”)的触发情境线索,随着行为的不断重复,次级行为之间的联结越来越紧密,表现出类似认知技能(cognitive skill)的特征[18],在个体无意识层面占用极低的认知资源运行,称为习惯执行(habitual execution)。

图1 产品(榨汁机)使用行为中的习惯启动和习惯执行

(三)产品使用的特征与产品使用习惯

现有研究探讨了如何以行为特征表征消费者的产品使用行为。例如,产品使用-扩散模型(UD,Use-Diffusion Model)从消费者接纳产品的角度提出产品使用程度(degree of use)可以在使用多样性(variety of use)和使用率(rate of use)[19-22]两个维度上进行定义。其中使用多样性指产品以不同的方式被消费者使用的程度;使用率指在一定时间内使用产品的次数[23]。与之类似,在产品使用测量量表开发研究中,Ram 和Jung[24]在总结前人研究的基础上提出产品使用行为的两个衡量维度:使用频率(usage frequency)和使用多样性(usage variety)。

在此基础上,结合习惯的特征和习惯形成的心理机制,我们认为对于产品的持续性使用乃至形成习惯,消费者的产品使用特征除了体现在使用频率和使用多样性两个维度以外,还会体现在消费者使用产品的情境稳定性上。而习惯是在稳定的情境中,在行为的不断重复下形成的,使用频率和情境的稳定性可能同时作用于习惯启动和执行。由此,我们提出本研究的直接效应假设:

H1a:产品使用频率越高,习惯的启动强度越高。

H1b:产品使用频率越高,习惯的执行强度越高。

H2a:产品使用的情境稳定性越强,习惯的启动强度越高。

H2b:产品使用的情境稳定性越强,习惯的执行强度越高。

与使用频率和情境稳定性不同,使用多样性指消费者对某一产品使用方式的多少,当某一产品的使用方式越多时,消费者越可能在更多的情况下“想到”使用该产品,即在行为层面有更多的高阶情境线索,因此可以作用于习惯启动;但使用方式并不能影响认知低阶的情境线索的数量,故不能作用于习惯执行,由此提出如下假设:

H3a:产品使用的多样性程度越高,习惯的启动强度越高。

H3b:产品使用的多样性程度不显著影响习惯执行。

(四)路径一:产品使用频率和使用多样性通过依赖感影响产品使用习惯

依赖指双方关系中,一方为了实现某种目标与另外一方维持交换关系的心理和行为状态[25]。消费者在产品使用的过程中,为了实现自己的使用目标,也会与产品之间产生依赖的心理和行为状态。参照Emerson 经典的依赖关系理论,本文在消费者产品使用的情境下,将依赖分为重要性和不可替代性两个子维度。其中,重要性指被依赖方对于依赖方实现其目标的激发性,在产品使用行为中,产品的重要性越强,消费者对该产品的使用行为的依赖性越强;不可替代性指对依赖方来说,是否存在可以替代被依赖方实现相同目标的第三方,产品的不可替代性越强,消费者对该产品的依赖性越强[26]。

依据社会关系依赖模型(Model of Interdependence),依赖在长期互动中形成,且形成依赖关系的互动呈现三方面特征:其一,互动的频繁性;其二,互动包含多样化的活动或事件;其三,双方有较大的相互影响力[27]。消费者在与产品互动的过程中会表现出类似人际交往的特征,本文将依赖模型借鉴到消费者行为研究中。在产品使用的过程中,消费者需要长时间频繁使用产品,也会接触到产品的不同功能。对某产品使用得越频繁,使用的功能越多样,转用其他产品的转换成本就越高,转换成本可能包括经济成本[28]、社交成本[29]和学习成本[30]等,该产品对消费者来说不可替代性就越强。消费者对产品的使用频率越高,功能越多样,对该产品的感知价值就越高,越会觉得产品重要[31,32]。不可替代性和重要性共同构成消费者对产品的依赖感,由此提出下列假设:

H4a:产品使用频率越高,消费者对产品的依赖感越强。

H4b:产品使用的多样化程度越高,消费者对产品的依赖感越强。

依赖感是基于目标产生的心理和行为状态,是与目标紧密相关的外化体现。针对习惯是否是“目标—导向”的问题尚未形成定论,例如有研究表明习惯反应需要目标的激活[33],同时也有研究表明习惯并不需要目标的支持[34],其中可能存在某种内隐目标发挥作用[35],内隐目标可能通过外化的依赖感影响习惯的形成,由此提出下面的假设:

H5a:产品使用依赖感越强,习惯的启动强度越高。

H5b:产品使用依赖感越强,习惯的执行强度越高。

(五)路径二:产品使用频率和使用情境稳定性通过认知载荷影响产品使用习惯

习惯对行为的影响可以通过双过程模型(dual process models)解释,决策和判断是自动化系统(automatic system)和深思熟虑系统(deliberate system)之间的权衡[36]。消费者在产品使用的初期,使用行为受深思熟虑系统控制,行为的执行占用较多的认知资源;伴随着在稳定的情境中行为的不断重复,行为执行的自动化程度不断增强,行为主要受自动化系统控制,不再需要占用大量认知资源,而在此过程中,行为频率越高、执行行为的情境越稳定,越有利于深思熟虑系统向自动化系统的转换,减少认知资源的占用,由此提出下列假设:

H6a:产品使用频率越高,使用行为的认知载荷越低。

H6b:产品使用的情境稳定性越强,使用行为的认知载荷越低。

行为占用的认知资源越少,一方面,越能无意识启动产品的使用行为,习惯启动越强;另一方面,次级认知行为之间的联结越紧密,行为步骤就越流畅和高效[37],习惯执行越强,由此提出下面的假设:

H7a:使用行为占用的认知载荷越低,习惯的启动强度越高。

H7b:使用行为占用的认知载荷越低,习惯的执行强度越高。

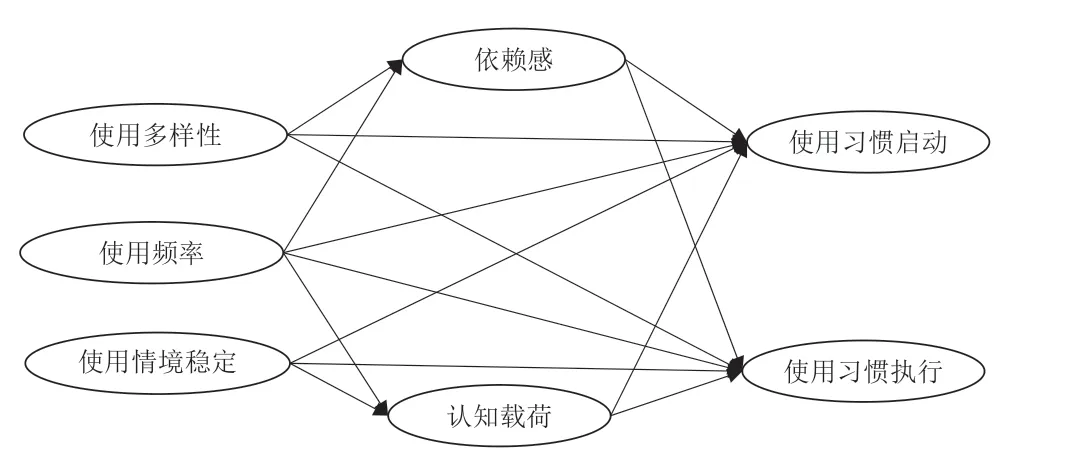

综上所述,本研究的理论框架模型如图2 所示,产品使用多样性、使用频率和情境稳定性通过依赖感和认知载荷的双路径中介作用于习惯启动和习惯执行。

图2 理论模型

三、研究方法

本研究采用问卷法收集消费者产品使用情况数据。在问卷中,首先参考Labrecque 等[2]的做法,设置筛选题项,请消费者回忆在最近六个月中,是否获得过(获得途径包括自行购买、他人赠与等)自己以前从未使用过的耐用品,有获得产品经历的参与者根据自己真实的产品使用情况继续填写正式问卷。

(一)变量的测量

本研究的7 个核心变量的测量均采用成熟量表。其中使用频率(UF)采用Limayem 等[38]的量表进行测量,共3 个题项;使用多样性(UV)采用原永丹等[39]的量表进行测量,共两个题项;使用情境稳定性(US)为形成型变量,参考Wood 和Neal[40]对形成习惯的情境线索的分类,分别测量了消费者产品使用情境中地点、时间、人和情绪的稳定性,共4 个题项;依赖感(SD)在重要性(Im)和不可替代性(Rp)两个二阶子维度上进行测量,采用Kumar 等[41]的量表,两个子维度上分别两个题项,共4 个题项;认知载荷(CR)使用Wilcox 等[42]的量表,共3 个题项;习惯启动(HI)和习惯执行(HE)的测量问项选自Verplanken 和Orbell[14]的自我报告习惯索引,参考Phillips 和Gardner[43]对习惯启动和习惯执行的区分,分别用4 个题项测量。上述变量的测量都采用李克特7点量表。此外,问卷还收集了一些重要的人口统计变量,如消费者年龄、性别、教育水平、收入情况等。

(二)数据收集与样本概况

本研究借助匿名形式的网络问卷调查收集数据,回收553 份,剔除掉无效问卷后,最后回收到的有效问卷为494 份。其中,女性占63.97%,男性占36.03%;71.86%的参与者年龄在20 至40 岁,是当下的主力消费群体,学历基本在“本、专科”及以上。

四、数据分析

本研究采用Smart PLS 3.0 来检验路径系数并用Bootstrapping 重复抽样方法计算系数显著性。偏二乘法(PLS)比其他结构方程模型更适合本研究的原因如下:(1)在对模型进行方法估计时,对样本的大小和残差分布没有苛刻的要求;(2)本模型涉及变量数目较多,PLS 更适用于复杂模型的估计;(3)本文的变量测量涉及形成型测量,PLS 方便直接处理[44]。

(一)测量模型的信度和效度分析

通过计算发现,各构念的Cronbach's α 和组合信度值都均大于推荐值0.7(见表1), 表明测量问项具有良好的信度。各构念的平均抽取方差(AVE)都高于推荐值0.5,说明量表具有良好的收敛效度。构念使用情境稳定性(US)采用的是形成型测量,而非操作型测量,其四个测量项的外部载荷均大于推荐值0.1;且方差膨胀因子(VIF)分别为1.658、1.692、1.283 和1.182,均小于3.3,说明不存在多重共线性问题,情境稳定性测量也具有良好的信效度。

表1 信度和效度评价结果(N =494)

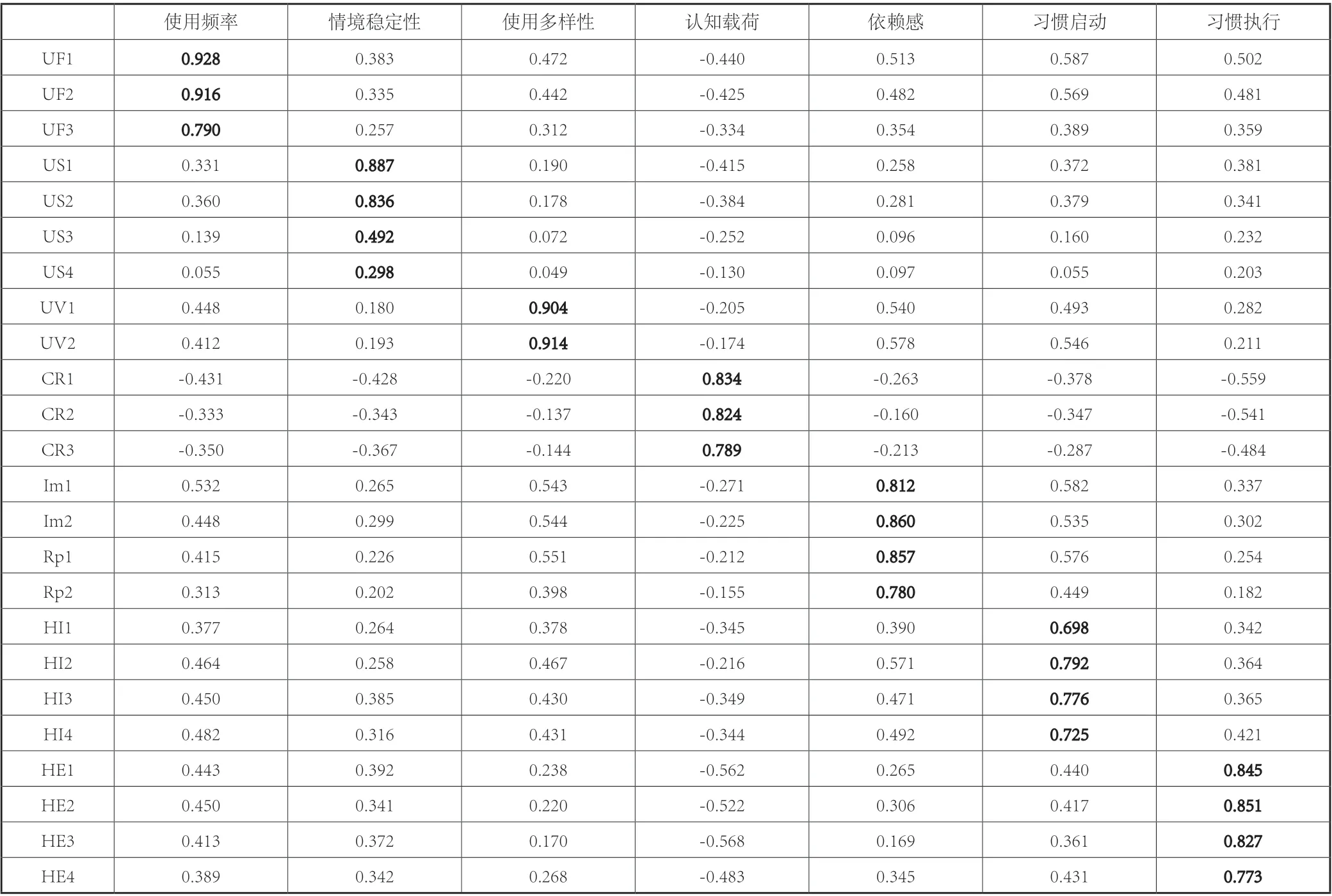

区别效度用以描述某构面与其他构面的差异性,由于测量模型中包含形成型变量,本研究采用交叉载荷验证(Cross Loadings)进行分析,从表2 可以看出,所有指标在相关构面上的载荷(加粗的数字)大于其在其它构面上的所有载荷,说明各因子具有良好的区别效度[45]。

表2 交叉载荷分析结果(N =494)

(二)结构模型评价

结构模型旨在评估潜变量之间的关系,PLS-SEM 的模型质量评价指标主要包括判定系数(R2)、交叉验证冗余(Q2)等。本模型的判定系数(R2)及外生变量对内生变量预测相关性(Q2)的评价结果如下:依赖感、认知载荷、习惯启动和习惯执行的R2分别为0.445、0.311、0.571 和0.494,表明使用频率、情境稳定性和使用多样性等变量对变异量有较强的解释力;依赖感(Q2=0.367)、认知载荷(Q2=0.202)、习惯启动(Q2=0.314)和习惯执行(Q2=0.329)的预测相关性系数值均大于0,说明所有外生变量对内生变量都具有一定的预测能力。

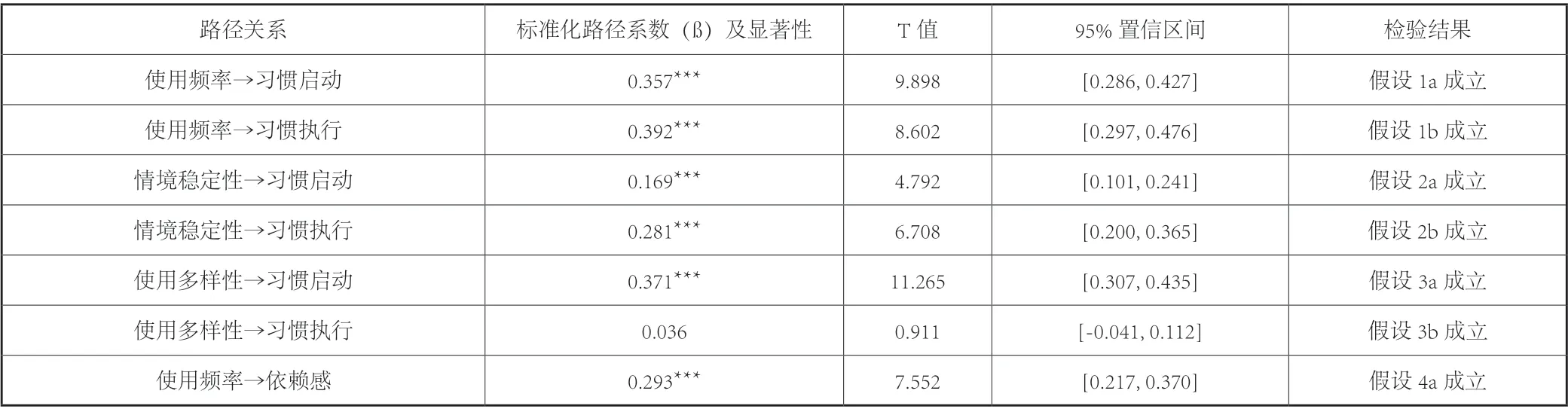

(三)假设检验

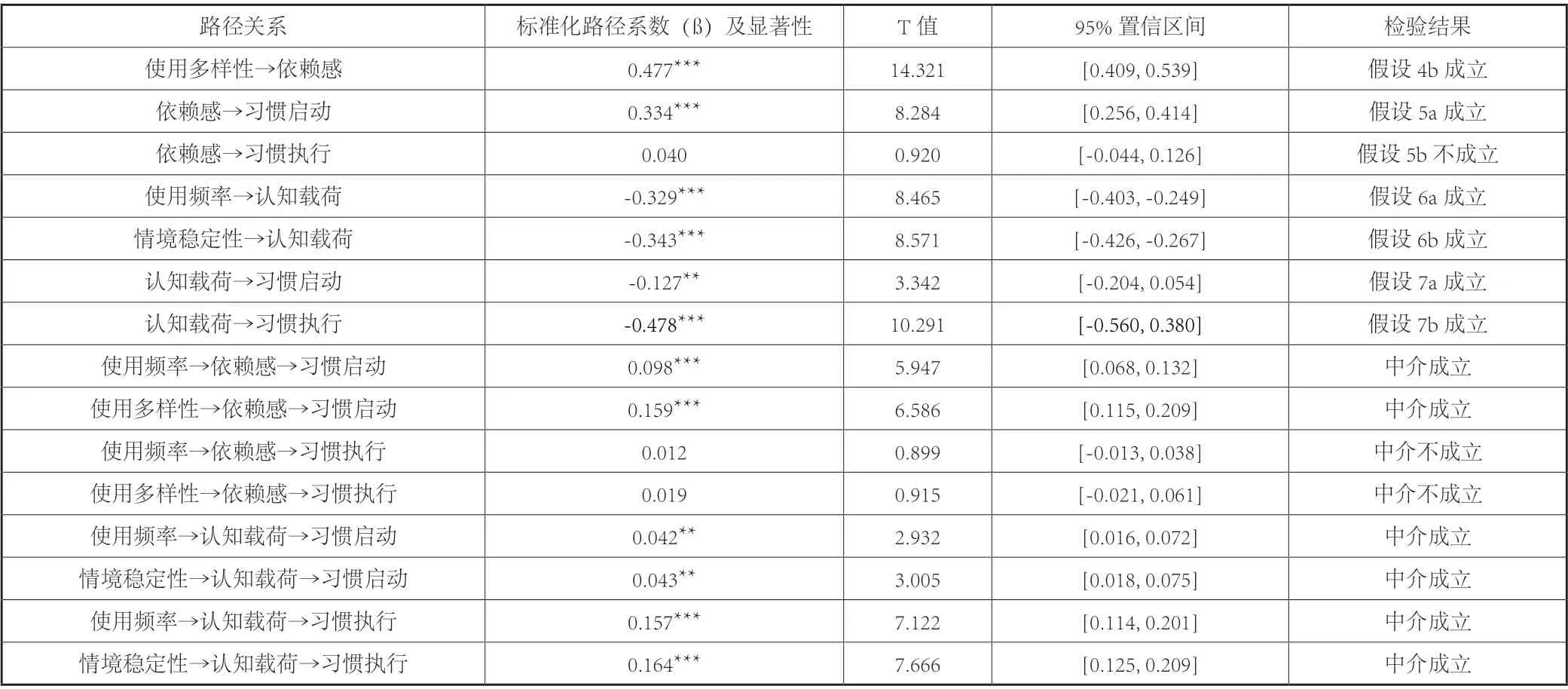

本文使用Bootstrapping 作为模型路径的显著性检验方法[46],实施5000 次重复抽样,将实施后的结果作为路径检验的依据。模型路径关系、标准化路径系数及显著性、T 值和假设检验结果如表3 和图3 所示,除了假设5b 以外,本研究提出的其他13 个假设均得到验证成立。具体来说,使用频率显著正向影响习惯启动(ß= 0.357,T=9.898,p<0.001)和习惯执行(ß = 0.392,T=8.602,p<0.001);情境稳定性显著正向影响习惯启动(ß = 0.169,T=4.792,p<0.001)和习惯执行(ß =0.281,T=6.708,p<0.001);使用多样性显著正向影响习惯启动(ß =0.371,T=11.265,p<0.001),而对习惯执行的影响不显著(ß =0.036,T=0.911,p=0.362);使用频率和使用多样性显著正向影响依赖感(ß = 0.293,T=7.552,p<0.001;ß =0.477,T=14.321,p<0.001);依赖感显著正向影响习惯启动(ß = 0.334,T=8.284,p<0.001),但对习惯执行的影响不显著(ß =0.040,T=0.920,p=0.357);使用频率和情境线索稳定性显著负向影响认知载荷(ß = -0.329,T=8.465,p<0.001;ß= -0.343,T=8.571,p<0.001);认知载荷显著负向影响习惯启动和习惯执行(ß = -0.127,T=3.342,p<0.01;ß= -0.478,T=10.291,p<0.001)。

图3 模型检验结果

表3 假设检验及中介效应结果分析(N =494)

注:***表示p<0.001;**表示p<0.01

这里需要重点强调研究假设5b,本研究最初假设消费者产品使用的依赖感正向影响产品使用习惯执行的建立,但是本文经过实证得到的结论为依赖感对产品使用习惯执行的影响不显著,而依赖感对习惯启动有显著的正向影响。针对习惯启动和习惯执行的研究发现,习惯启动与意图存在交互作用影响行为,而与习惯执行之间并不存在这种交互作用[47],基于此分析,内隐目标可能可以通过外化的依赖感影响认知高阶的习惯启动,消费者对产品的依赖感越强,产品使用的习惯启动强度越高,但依赖感并不能影响认知低阶的习惯执行。本文的实证结果为习惯是否“目标—导向”分歧提供了一种可能的解释,即在将习惯进一步细分为习惯启动和习惯执行的基础上,习惯启动为内隐目标导向,而习惯执行为非目标导向。

(四)中介效应

在此基础上,本研究检验了产品使用频率、使用多样性和使用情境稳定性通过依赖感和认知载荷对习惯启动和习惯执行的中介效应,结果如表3 所示。依赖感在使用频率和使用多样性对习惯启动的影响中发挥了部分中介效应(β=0.098,T=5.947,p<0.001;β=0.159,T=6.586,p<0.001),但在使用频率和使用多样性对习惯执行的影响中不能发挥中介效应。通过依赖感路径,使用频率和使用多样性只能对消费者高阶认知产品使用习惯启动发挥影响效应,而对低阶认知习惯的执行没有显著影响。

认知载荷在使用频率和使用情境稳定性对习惯启动(β=0.042,T=2.932,p<0.01;β=0.043,T=3.005.p<0.01) 和习 惯 执 行(β=0.157,T=7.122,p<0.001;β=0.164.T=7.666,p<0.001) 的影响中发挥了部分中介效应。比较认知载荷作为中介的四个标准化路径系数可以发现,认知载荷在使用频率和使用情境稳定性对使用习惯执行影响的中介效应强度高于对使用习惯启动影响的中介强度,也就是说,通过认知载荷路径更多地对消费者低阶认知习惯执行层面发生影响。

五、理论贡献和实践启示

(一)理论贡献

本研究的理论创新主要体现在如下方面:首先,本文提出建立使用习惯视角的购后“促用”理论框架,为后续研究提供了理论支持。其次,本研究将无意识的习惯引入产品使用研究,拓展了现有的基于有意识的认知评价和情感反应的使用行为研究。现有产品使用研究主要基于使用-扩散模型,结果变量包括满意度、未来产品偏好等,都以消费者的认知评价和情感反应影响使用行为以及产品评估和偏好为基本逻辑,没有将消费者无意识层面的自动化机制习惯考虑在内。因此,本研究拓展了UD模型的结果变量。同时,本研究在现有UD 模型中两个产品使用特征(使用频率和使用多样性)的基础上,增加了使用情境稳定性,提高了产品使用特征描述的全面程度。最后,本研究对产品使用习惯进行细分,探索了习惯启动和习惯执行的不同机制。习惯启动和习惯执行的细分方法借鉴于健康心理学研究,目的在于更深入地探索习惯在使用行为之下的次级行为层面的作用过程,本文首次将习惯的细分引入消费者行为研究领域,为消费习惯的研究提供了新的思路。

(二)实践启示

本研究对企业实践具有以下指导意义:第一,有助于企业培养消费者的产品使用习惯。目前,企业对消费者产品购买后的使用行为关注较少,对如何促进消费者使用产品乃至建立使用习惯尚没有清晰的思路和认知。根据本研究的结果,整体上,企业可以通过提高产品使用频率、使用多样化程度和使用情境的稳定性三个方面帮助消费者建立使用习惯。具体来说,对于使用操作难度较高或学习曲线陡峭的产品,习惯执行相对难以建立,可以在产品设计和宣传上使消费者在较为稳定的时间、地点和情绪下使用该产品。而对于那些容易被忽视,使用难度不高,但消费者经常反映“想不起来用”的产品,习惯启动相对难以建立,则应注重提高产品使用情境的稳定性。第二,有助于企业识别现有消费者中不同习惯强度的使用者。在“互联网+”背景下,企业在云端可以掌握越来越多的产品使用数据,了解消费者的使用行为特征。根据本研究的研究结果,企业可以通过分析消费者的产品使用特征,区分不同类别的消费者,乃至可以在此基础上测算出消费者的产品使用习惯强度,进行分类管理,有针对性地使用不同的营销刺激策略。

六、研究局限与展望

本研究在实施过程中存在如下局限有待未来研究进一步探索:第一,本研究仅以消费者个体为研究对象,没有考虑以家庭为单位使用的产品(如家用电器)的使用,在研究产品范围上有局限性。未来研究可以进一步以家庭为研究对象,以家庭社会特征为基础,探索多人共用的产品的使用情况。第二,本研究的数据收集基于参与者的回忆,习惯强度的测量也基于参与者的自我汇报,虽然此测量方法的信效度已经得到广泛验证,但由于习惯是一种无意识层面的机制,如果未来研究可以基于消费者使用行为的纵贯性客观数据表征出消费者使用习惯强度及其变化,则可进一步增强本研究结论的说服力。