全面抗战时期四川蚕丝业治理研究

吴 静, 胡颖梅

(1.成都师范学院 马克思主义学院,成都 610041; 2.成都工贸职业技术学院 科研技术处,成都 611730)

学界关于近代四川蚕丝业的研究,成果十分丰硕。从目前研究现状来看,最具代表性的是中国台湾学者陈慈玉的系列论著。例如,《抗战时期的四川蚕桑业》[1],系统探讨了四川蚕丝业战时改进的过程和成果,与同时期日本在沦陷区的蚕丝政策比较,分析了四川蚕丝业战时蜕变的意义。随后,陈慈玉在《近代中国的机械缫丝工业(1860—1945)》[2]中,以广东、上海、四川为例,比较研究这三个区域的历史地理条件、蚕桑生产环境和生丝产制能力,分析了中国近代机械缫丝工业的兴起原因、发展状态与归宿。此外,重要的研究成果还有:赵国壮《从丝业融资看抗战时期后方蚕丝业的发展——基于四川丝业股份有限公司融资活动的考察(1938—1945)》[3]以四川丝业股份有限公司为例,从行业融资角度考察后方蚕丝业发展状况,认为经济统制与后方蚕丝业发展在一定程度上契合,金融业与后方蚕丝业发展密切关联,蚕丝行业资本构成不合理;陈鹏飞《产业危机与政商工业——全面抗战前四川的缫丝工业统制》[4]从战前四川缫丝工业统制形成的背景、路径与动力等问题考察,探讨了四川省政府介入缫丝工业的原因与过程,论述省政府与四川丝业界之间的冲突与互动。这两篇文献研究视角虽然不同,但在观点方面给予笔者诸多的启发。

虽然战时四川蚕丝业的研究成果相当丰富,然而在研究对象方面主要集中在蚕丝业整体状况的考察,对蚕丝业发展的问题缺乏系统分析;在研究视角方面主要集中在“回顾发展研究”,强调四川丝业股份有限公司的成立状况、经营融资和统制政策等,对政府治理实践中的官民冲突、官商纠纷零星提及。本文在借鉴已有研究成果的基础上,利用四川、重庆等地档案馆丰富的档案史料,从梳理战前四川蚕丝业发展状态入手,论述战时四川蚕丝业治理的举措,探讨四川蚕丝业治理成效与问题,进而检视其历史作用。

1 战前四川蚕丝业的发展状态

蚕丝事关军需民用,是近代四川出口贸易的主要产品,对于地方社会经济发展的重要性不言而喻。20世纪30年代之前,四川蚕丝业盛极一时,川丝出口在川省出口贸易总价值中占第一位,每年平均在21.7%以上,价值1 100万元以上,最高时期曾达到40.7%,价值在1 600万元以上[5]。然而20世纪30年代前中期,四川蚕丝业逐渐衰败。从内部来看,连年自然灾害与川内时局动荡叠加;从外部来看,世界经济危机爆发,国际销路骤减。“屋漏偏逢连夜雨”,日丝大量倾销,争夺国际市场,实质性影响了华丝的价格,每担(50 kg)从900元逐步降到500元,华丝国际贸易一落千丈。

四川生丝出口急转直下。宏观来看,在四川主要出口货物输出情形中,1927—1932年四川生丝出口价值居于首位。然而,1932年后生丝出口逐渐衰落。其中,1933—1934年居第三位,1935—1936年则退居第四、五位[6]。根据当时中国农民银行调查,1931年四川生丝出口值1 481万元,相当于最高年份1930年的1 948万元的72.8%。到了1935年,四川生丝出口值降到85.9万元,仅占1930年的4.4%[7]。微观来看,例如三台蚕丝业,1930年前最盛时出口达9 000担左右,到了1933年出口仅1 500担左右[8]。由此可见,川丝出口几乎陷入绝境。吕平登在《四川农村经济》对川丝出口情形的描述亦可印证这一点:“年近出口衰落,已去百分四十,即以产量最盛之川北,已减三分之一。近一二年中,尤为锐减,印度加中国丝税,销路断绝,其衰落情形尤为惨怛。”[9]这一时期,川丝厂商“受祸最重”,陷于产品销路和资金周转困难。四川省20家丝厂中,9家倒闭,工厂数量锐减是显著的事实。其余丝厂愈来愈难以为继,不得不减产停工,产量“不及盛时十分之三”[10]。在经济困境中,他们渴求政府的援助,呼吁救济与整顿。

面对四川蚕丝业一蹶不振的情形,1933年川丝整理委员会成立,整合11家丝厂资源(丝车6 250部),统一经营,组建大华生丝贸易公司。大华生丝贸易公司向重庆金融界融资170万元,发行公司债120万元,积极经营日益颓唐的蚕丝业,企图达到“团结对外、自力更生”的目的。然而公司内部矛盾重重,经营不善,加之丝价继续下跌,“仅值前年三分一之比例,实开中外互市以来未有之新记录”[11],大华生丝贸易公司终因外销减少、资金亏损而倒闭。

回溯20世纪30年代前中期四川蚕丝业几乎陷入绝境的历程,不难发现它在发展中主要存在着以下问题。

第一,蚕种品质驳杂。四川蚕农所用蚕种一般为土蚕,种类复杂,茧色不一。而且,育蚕方法粗放落后,如在养育期不加保护,“以竹筐盖蚕,曝于日光之下,直至长成而后已”[12],以致多数蚕不上蔟,收获的丝茧量比饲育改良蚕种少了三分之一。另外,养育时期太长,造成死亡率增高。

第二,栽桑技术落后。四川蚕农一般利用房前屋后畦伴路旁的空隙之地栽种桑树,以“四边桑”而著名,却缺乏如江浙的成片桑园。而且,四川蚕农栽种桑树不及江浙精细,栽培方式多听其自然,不注意整枝,更谈不上顾及采叶管理、病虫害的综合防治等问题。桑叶产量多少,视树龄、土质、施肥和管理情况而异。正是基于此,1940年四川省蚕业推广委员会要求将蚕桑指导所五里以内的桑园,列为强迫实施修整培育区段,由蚕桑指导人员代为除草整枝,作为示范。

第三,四川缫丝工业基础薄弱。其中,大部分丝厂脱胎于旧式缫丝工场。例如,陈宛溪1902年在旧式缫丝工场基础上改良缫车,采用新的管理方法创建了三台裨农丝厂。据统计,战前四川缫丝工业20家,资本总额为150万元,工人总计6 276人[13]。进一步讲,平均每家丝厂资本约为7.5万元,工人313人左右。可见,四川缫丝工业具有数量既少、规模较小、资金短绌和分布较散的特点。不宁唯是,全川缫丝技术落伍,缫丝设备陈旧,有些设备早已缺乏使用价值。诚如1934年全国经济委员会在《四川蚕丝业视察报告》所指,“殆无修理之价值,惟有逐渐更换新机而已”。

第四,川丝品种不齐,而且品质低劣,“仅供欧美丝织厂家之原补充材料,不能为主要材料”[14],难以在国际市场占有相当地位。

第五,四川丝业缺乏适宜管理和技术工人。在组织管理方面,大华生丝贸易公司组建仓促,“条例尚未尽善”[12]。大部分丝厂雇佣股东亲友管理工场事务,“似专为家庭而设”。即使技术员大多亦是丝厂学徒出身或者从其他职业转行,对于机械、学理和制丝技能均不明了,更谈不上工人管理、工厂卫生和机械管理了。例如忽略蚕茧选择与分等工作,以致每人每日的丝产量较低;许多工人不能熟练使用缫丝设备,缫丝技术落后。四川丝厂工人的工作能力,诚如夏道湘在向实业部呈交的《四川蚕丝业调查报告》所言:“与江浙新式丝厂比较,固相差甚远,即与江浙较好旧式丝厂比较,亦复逊色。”[15]

2 战时治理四川蚕丝业的措施

抗日战争爆发后,江浙、广东等主要产丝区域相继沦陷,蚕丝业根基遭到动摇。综观全国产丝区域,值此较为完整的仅余四川。随着战时中国蚕丝业活动中心从东南转移到西南,国内对于川丝需求的骤然增加,川丝在全国出口贸易中的地位日趋重要,国民政府格外看重川丝,将川丝列为提倡生产事项的主要问题之一。接下来如何促进川丝生产呢?地方、中央政府在机构设置、技术创新和制度构建等方面采取了系列措施来治理四川蚕丝业。

2.1 设置治理机构

20世纪30年代前,政府对蚕丝业是任其自然,不加限制和扶持。随着蚕丝业的困难越来越重,地方政府逐渐关注蚕丝业。如何帮助这一产业摆脱困境呢?四川省政府早有统制川丝的想法。1934年,高沛郇、卢作孚等在《关于四川蚕丝业改良初步经过报告》中提出,“已能觉悟目前蚕丝业之危机,非经济统制不足以挽救”[16]。之后,四川省建设厅组建了四川蚕丝业管理局,专职负责管理和统制。对于四川省政府如何介入蚕丝业,时任四川蚕丝业管理局局长魏文翰1936年实地考察各产区情况,立基于《四川蚕丝业改良初步经过报告》和川丝整理委员会1934年春季试育改良蚕种报告,向四川省政府呈交了《推进四川蚕丝业办法纲要书》。这份纲要被媒体舆论评价为“整理川省蚕丝业之珍贵文件”,明确提及“应即设立川丝出口统一购买社”[17],由四川省政府与四川蚕丝业管理局监管。时任四川省建设厅厅长卢作孚分析,四川应当按照英美各国托拉斯的组织“筹设一大规模之丝业公司,独揽全川丝业”。为此,四川省建设厅制定了振兴丝业的计划,内容包括“成立整个缫丝厂”“省府设立蚕种制造场”和“管理取缔私人制种场”等[18]。综观这一时期地方政府有关蚕丝业的主要文献,不难发现,几乎无一例外地都有统制川丝的想法。

1935年,四川省政府拨款20万元筹办四川生丝贸易公司,意欲垄断川丝的生产和销售,遭到了各丝厂的抵制。1936年,四川省政府渐加管制民间制丝,提出复业厂商可以资产作股加入四川生丝贸易公司,最终集合官商资金,扩大建立了四川丝业公司(简称“丝公司”)。丝公司在四川蚕丝业具有举足轻重的地位,是官僚资本开始控制四川丝业的重要标志[19]。由此来看,四川省政府对于蚕丝业的态度,正如姜庆湘等所说,“逐渐由消极的自由放任进入积极的扶持督导时期了”[10]。

2.2 改进生产技术

业界认为四川土壤肥沃,气候温和,自然条件适合栽桑养蚕;人力资源成本低廉,“如能善于改进技术,提高品质,减低成本,则其前途似仍大有可为也”[10]。如何改进蚕丝业生产技术呢?地方政府与中央有关机构合作,将先进生产技术融入四川蚕丝业,从实验研究到示范推广次第推进,颇有章法。

2.2.1 扩大改良推广区

四川蚕丝业的改良推广肇始于1934年。全国经济委员会在巴县蔡家场设立蚕桑指导所,在三台设立分所,引进江浙优良蚕种,无偿发给蚕农,指导蚕农改进饲育技术,引起了四川蚕丝界的关注。钟崇敏等认为“此为应用科学方法,改进四川蚕业之始”[7]1,奠定了四川蚕丝业改良的基础。1935年川政统一后,建设厅开始进行改良,增加了江北、璧山两个县作为改良推广区。1936年,建设厅又在南充建立四川蚕桑改良场,设立川南、川东两个推广区,与中国经济委员会合作招收学生、训练技术、分发优良蚕种和推广指导等。同年8月,中央稻麦改进所所长赵联芷、川蚕丝业管理局局长魏文翰、川稻麦实验场长杨元与建设厅等联合调查了三台蚕丝业的实际情形,商定了“改进川省蚕丝事业办法”[20],主要包括在南充建立原蚕室及冷藏库、设立蚕桑训练班和种植桑树60万株等三项内容。

抗日战争爆发后,军需、民用急剧扩张。四川省政府积极增进川丝生产,自是题中应有之义。1938年7月,四川省政府设立了专职增产机构即四川省蚕业推广委员会,隶属四川省农业改进所,负责改良蚕种和优质桑苗的推广、蚕农栽桑养蚕技术的指导、蚕农合作组织的推进和其他有关蚕桑推广的事项。建立之初,四川省蚕业推广委员会就分发了蚕种8.2万张,第二年分发蚕种60万余张,进一步拓宽推广区域,设立了6个推广区(川东、南充、西充、阆中、盐亭、三台),指导农民如何育蚕和桑苗培育。1938年,新生活运动促进总会妇女指导委员会生产事业组在乐山设立蚕丝实验区,负责川南区域的蚕丝产量和技术改进。1942年,四川省政府在成都建立四川省外销物资增产委员会,接替省蚕业推广委员会工作,继续督促川丝增产。省外销物资增产委员会将原6个推广区调整为4个推广区(川东、南充、阆中和三台)。1943年,该委员会将4区的蚕桑改良推广事宜委托丝公司试办,同时增设3个增产区(筠连、达县和剑阁)。中央技艺专科学校负责筠连,四川省外销物资增产委员会直接派员管理达县、剑阁两个增产区。

2.2.2 改良成效初显

经地方政府与有关机构的倡导,四川蚕丝业正如杨碧楼所说,“较前进步”[21]。在蚕业推广方面,蚕桑指导所1939年在全川设立77个,1940年达到97个。在改良蚕种方面,蚕种推广数量逐年增加。1936年3.1万张,1937年15.1万张,1938年46.5万张,1939年63.5万张,1940年达到最高峰,发放69.3万张[22]。在培育桑苗方面,1936年四川省政府制定了蚕丝增产五年计划,通令各县培植桑树,严禁砍伐[23]。四川省蚕业推广委员会培育优质桑苗,1938年约262.97万株,1939年457万株,1940年606万株[22]。至1943年,四川省建成的桑苗圃共计乐山、阆中、三台、南充和合川5处42.93万m2(644亩)。

2.3 构建管理制度

更为重要的是,对于四川蚕丝业的治理,政府制定系列制度,且几经变更,以配合战时需要,进而增强对川丝资源的控制。本文从地方与国家两个层次考察全面抗战时期四川蚕丝统制政策的演进。

2.3.1 对改良蚕丝实施统制

1938年,四川省政府制定《四川省政府管理蚕丝业务办法大纲》,规定改良蚕种由四川省蚕丝改良场制造,无偿发给农民饲育,蚕茧由丝公司独家购买、独家缫丝,“不准蚕农私卖私缫,其他厂家亦不得购买,概由四川丝业公司独家经营”[24]。不过,土丝可以自由贸易。1939年,四川省政府修改了《四川省政府管理蚕丝业办法大纲》。其重要内容为:“(一)特设四川省农业改进所蚕丝试验场主持全省蚕桑品种之改进及繁殖、育蚕栽桑技术之研究、蚕桑技术人员之训练,并经经济部核准代办蚕种之监管等事项。(二)特设蚕桑推广委员会隶属于四川省农业改进所,负推广改良蚕种之饲育及桑苗之栽培,促进蚕农合作之组织及协助改良蚕茧之买卖等事项。(三)授权四川丝业公司经营下列事项(甲)独家制造改良蚕种(乙)独家收买改良蚕茧(丙)独家缫丝及运销改良蚕丝(丁)其他有关蚕丝之副业。”[24]与1938年原大纲相比,修改后大纲的内容变化主要体现在两方面:其一是将技术与推广分别交给四川省农业改进所蚕丝试验场、四川省蚕桑推广委员会两个机关主持;其二是全省所需的改良蚕丝都由丝公司独家制造。简单地说,丝公司垄断了改良蚕丝的制种、收茧、缫制和运销等环节。这就意味着四川省政府通过丝公司强化了对改良蚕丝产销的行政控制。四川省政府公布改良蚕种和茧价,丝公司遵照省政府定价售种收茧,同时省政府负担丝公司保息保亏的责任,形成了丝公司扩大蚕种产量、农民尽量养蚕、丝公司尽量收购的良性循环。1937—1939年,丝公司产量逐年“猛进”,1937年1 400担,1938年2 500担,1939年增加到6 000担以上[25]。此外,其他工坊还可以利用土茧。四川蚕丝业由此步入了战时发展的鼎盛时期。

至1940年,鉴于丝公司人力、财力和生产条件有限,生产规模难以扩大,“不能肩负此战时管理川丝产销重任”[10],四川省政府与经济部、财政部商订了“四川蚕丝业改进办法”。该办法明确放弃了丝公司统制收购改良茧的条例,解除了四川省政府对丝公司保息保亏的责任。与之相应,由于统制权被撤销、本利保障的丧失和原料收购困难,丝公司改良丝的生产愈发萎缩。

需要指出的是,在这改进办法中还有另一方面,明确规定了从秋季起将制种和缫丝予以开放,准许民众合法经营。有意思的是,政府不仅恢复民营蚕丝业,还积极扶助民营企业,增加了投资与贷款的力度,“特商准经济财政两部贷借复工缫丝厂,流动资本四十万,商办蚕种制造厂,流动资本五十万”[26],激励川丝的增产。不过,正值四川物价高涨,农民中愿意继续种桑养蚕的兴趣越来越小,影响了改良丝的产量。为此,1940年媒体舆论阐释蚕丝与国防的关系,“在抗战时期,它更是换得‘外汇’的重要东西,对于打仗的帮助很大。除此之外,它和国防还有直接的大关系:第一,航空上的降落伞,都是用最好的蚕丝织成的,中国现在就有个专门织降落伞的工厂;第二,手榴弹上的拉线,也是用蚕丝做成的。”[27]由此呼吁民众努力增加蚕丝产量。

2.3.2 对生丝实施统购统销

太平洋战争爆发后,国际生丝市场发生了很大变化。日丝销路受阻,国际需求增加,“现时盟国制造降落伞所需之高级生丝尤赖我国大量供应”[28],而国内生丝产量供不应求,所以国民政府面临的迫切要务是增加后方蚕丝生产。为了扩大出口贸易,争取更多外汇,同时供应同盟国需要,1943年3月财政部颁布了《全国生丝统购统销办法》(7条)。此办法详细规定了实施区域、统购机关、收购价格的评定和管制运销。关于统购机关的问题,该办法指出:“全国所产的内销外销改良丝和土丝的收购运销事宜,由财政部责成贸易委员会所属的复兴公司统一办理,但贸易委员会在必要时,可以呈准财政部指定省区,对于不合于外销和军用标准生丝的内销事宜,除由复兴公司自行办理外,并得委托地方政府或其他公私机关办理。”可见,贸易委员会所属复兴公司独家负责生丝购销部分。财政部还不允许商人自由买卖:“民间存丝亦须据实报请登记,同时并颁行内地转运证,凡在八百公斤以上者,均须领取转运证始准出境。”[10]关于收购价格的问题,贸易委员会设置了生丝评价委员会,负责调查生丝成本、检查生丝品质和评定收购价格。

这里需要补充的是,生丝统购统销实施以后,复兴公司仅以四川、云南两省为收购对象,生丝评价委员会也只评定这两省的生丝。其中,川丝的供应者实际是丝公司与乐山蚕丝实验区。然而生丝评价委员会评价过低,引起许多丝商强烈的不满,莫不踯躅不前。在这样的情况下,生丝外销疲软,资金呆滞甚多,四川生丝生产普遍衰变,各地丝商纷纷向政府请求废止统购统销。至1945年10月,这项约束四川蚕丝业发展的统制政策才最终被废止。

3 战时治理四川蚕丝业的成效

不可否认,由于政府的积极倡导与辅助,战时四川蚕丝业确实获得一定程度的复兴。

第一,一定程度恢复了川丝的产量与出口。根据历年川丝产量统计来看,20世纪30年代前,川丝产量平均每年为3.85万担左右。此后进入衰落期,川丝产量在1932—1936年平均每年为2.43万担,在1937—1939年间平均每年为2.07万担。1940年逐渐有所恢复,增加到2.49万担[5]。这就是说,在比较短的时间内川丝产量开始上涨,但增加有限。再看历年川丝出口情况,战前的川丝出口量约占全国蚕丝出口量的10%以上,最高时期的1918年川丝出口达到4.66万担[10]。抗日战争爆发后,川丝出口降到4 800余担,与1936年出口量8 594担比较减少了一半左右,1938年更降到828担。直到1939年川丝出口才稍有起色,但为数不大,外销2 418担。随后两年基本持平,1940年出口2 538担,1941年出口2 000担[29]。这些数据从一个侧面折射出战时国家层次和地方层次的治理成效有所显现。

第二,一定程度促进了四川新式缫丝工业的发展。据经济部统计处1942年统计,四川省使用动力的新式铁机缫丝厂共计27家,其中国营7家、民营20家,占后方缫丝厂总数的81.8%;资本总额为2 185.35万元,占后方缫丝厂资本总额的69%;工人总数为13 130人,动力设备108匹[30]。由此可见,四川新式缫丝工业具有了一定的规模。

第三,一定程度安定了后方社会经济生活。除了新式缫丝工业的发展之外,战时全川各地中小型缫丝工场林立。虽然规模较小,生产量不大,但就地取材,利用农村剩余劳动力开展川丝生产,一定范围内促进农村经济发展,安定后方社会经济生活。

第四,一定程度培养了蚕丝技术人才。据统计,丝公司先后举办了蚕丝业训练班5所,培训学员达1 000余人[31]。1938年新生活运动促进总会妇女指导委员会生产事业组在乐山设立蚕丝实验区,负责川南蚕丝业的改进。至1940年,行政院划拨川南20县,交由新生活运动促进总会妇女指导委员会指导经营。那么,治理效果如何呢?据统计,1938年10月至1946年6月,培育桑苗995万株,推广桑苗673万株,制造改良种2.06万张,配发改良蚕种3.26万张,领种户数8 2040户,制造生丝194 248担[32]。事实证明,川南蚕丝业从原来的“一蹶不振”转向了“渐臻复兴”[33]的状态。再如三台蚕丝业,早在1934年全国经济委员会就设立了三台蚕丝指导分所。作为川西北蚕丝业的中心,率先大批培植两湖优良桑苗三四万亩。三台县政府更划拨公有土地种植桑苗,并分发给各乡镇种植,一时蔚然成风。据统计,1938—1942年全县分发桑苗300万株以上。就丝厂而言,大规模的缫丝工厂虽未成立,但小型丝厂遍布全县。就丝价而言,1941年每担为1万余元,1942年每担增至5万余元。到了1943年春夏之交,丝价达到了每担十二三万元以上。就产量而言,1943年生产量较往昔增加五倍以上[34]。

总而言之,多维度检视四川蚕丝业战时情形,不难发现政府数年的治理在一定程度促进了四川蚕丝业的复兴,无论是技术还是经营方式方面呈现了全新的发展趋向,为促进大后方经济建设与支援抗战胜利作出了贡献。

4 战时治理四川蚕丝业存在的问题

虽然战时的治理一定程度促进了四川蚕丝业的复兴,但是治理的结果并没有给四川蚕丝业带来稳定。在经历短暂复兴后,四川蚕丝业缺乏后劲,不进反退,甚至衰亡破产。

4.1 战时生丝统制政策运用失当

1941年起,四川蚕丝业逐渐衰变。当年,川丝的产量降到2 000~3 000余担。在此之后,更加悲惨。例如,战前成都的织蜀锦机房达到300余家,织机1 100部;不料到1944年,机房仅余220家,织机更加减少了。又如,南充1943年关停的丝厂占了90%。蚕农以茧价太低相继不售,大多用来自缫土丝,以致土丝充斥市场,再用土丝织绸,绸品质量低劣,甚至出现“绸贱于布”亦无人问津的情形。再如,乐山1941年织机达到3 000余部,到了1944年继续运转的织机减至1 300余部。除了隆兴、新纶、四川、新亚等较大的丝厂能继续开工之外,一般中等丝厂仅三四家存在[35]。到了1945年,乐山丝业更加萎缩,经常开工的丝厂仅有华兴一家了[36]。即便是丝公司开工的能力也只占原有生产能力的42%[37],只能勉强维持生产。从这个角度来看,四川蚕丝业从1941年起就逐渐衰败,甚至后来可以形容为“奄奄一息地苟延着”[38]。到了1946年,四川省生产改良丝2 000担、土丝1万担,只够满足四川省使用,外销可以说寥寥无几。

原因在于战时生丝统制政策运用失当,弱化了四川蚕丝业的治理效能。经济制度构成社会经济基础,决定社会政治制度及社会意识形态,反映着社会的劳动关系。统制经济政策本质上是一种高度集权的官僚资本主义经济模式,是对全民的普遍掠夺。从表面来看,战时生丝统制的重心在于增加出口数量,争取大量外汇,增强抗战经济力。然而从实践层面看,因为国际生丝市场限价的关系不能任意提高售价,作为官僚资本代言人的执行机构复兴公司,只会考虑资本的商业利益,故而坚持法定汇率折价办法,尽量压低收购价格,必然加重蚕农丝商的经济负担。蚕农生活艰苦,砍桑歇业,以致原料供应不济;丝商困顿难行,减工停产,以致资金周转困难。因此,生丝统购统销实施以后,由于政府对四川蚕丝业行政干预过多,不但不能扶持后方生丝增产,反而阻碍了四川蚕丝业的发展,所起的作用经常是消极的。

4.2 蚕业生产技术进步迟缓

一方面,蚕农散居四方,而蚕桑指导所设置有限,指导人员不敷分配,其技术指导“只限于附近区域”。根据乐山蚕丝实验区统计,1939年春季,接受该区派员指导的蚕农仅占蚕种发出总量的22.1%,未受培训的蚕农占77.9%;同年秋季,接受技术指导的蚕农增至30%,未受培训的蚕农仍然占了70%[7]40。另一方面,大多数蚕农对改良蚕的认识不够充分,积习难改。诚如华有年认为,“农民泥于习惯,对改良种信仰甚浅,虽免费分送,亦感推广困难”[33]。一般蚕农不愿放弃饲养土蚕,甚至出现了混合饲养两种蚕,造成营业不良、发育不全和疾病丛生的现象。因此,饲蚕的成效不尽如人意,“成绩不如理想之盛”[9]127。

4.3 政府收购丝价不合理

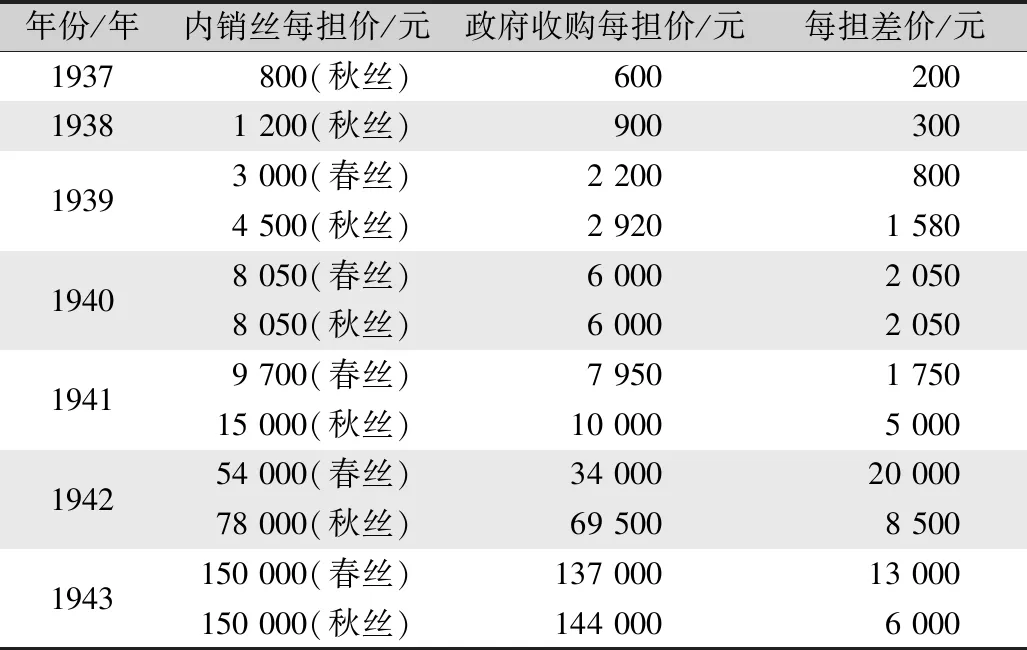

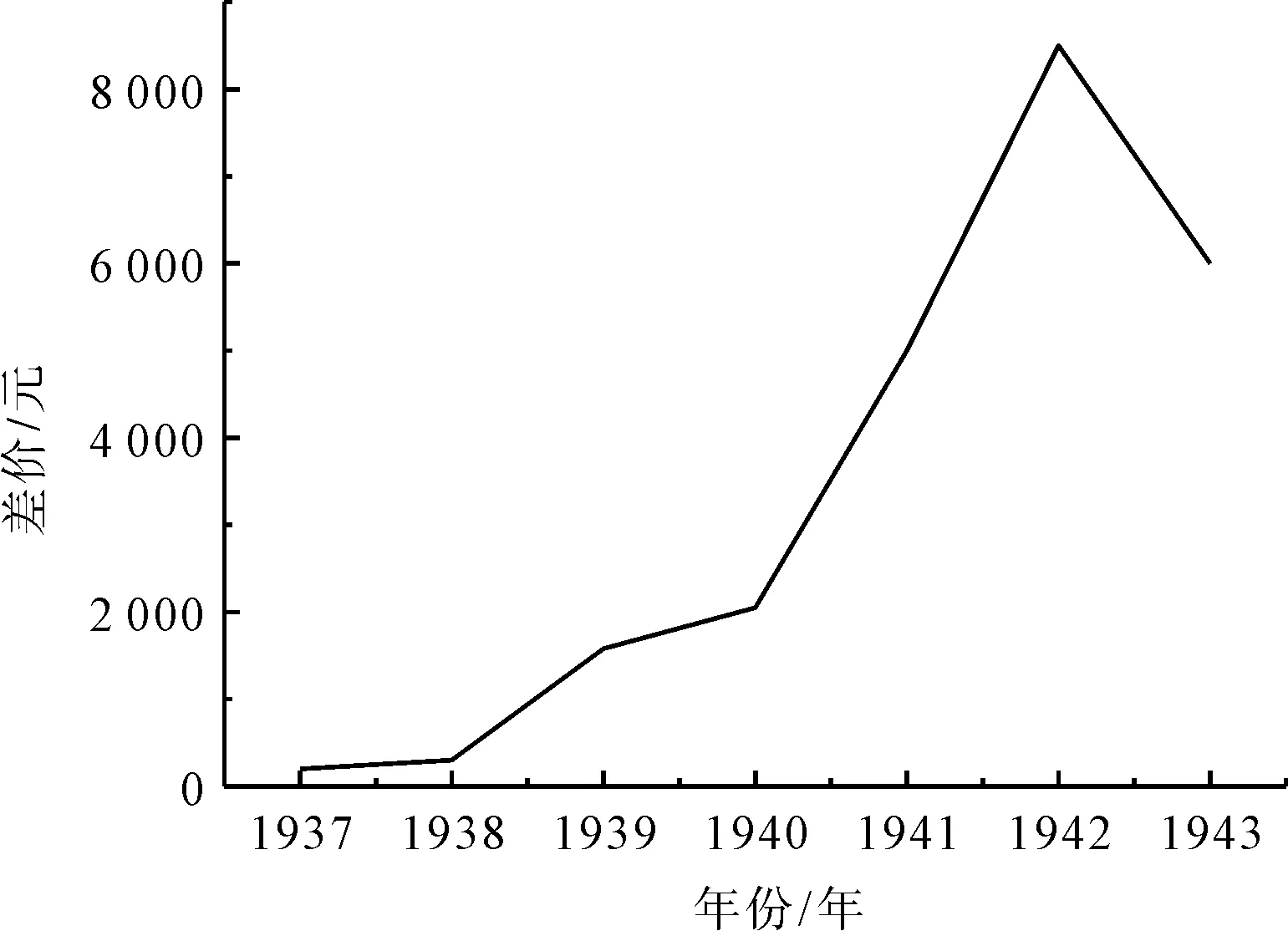

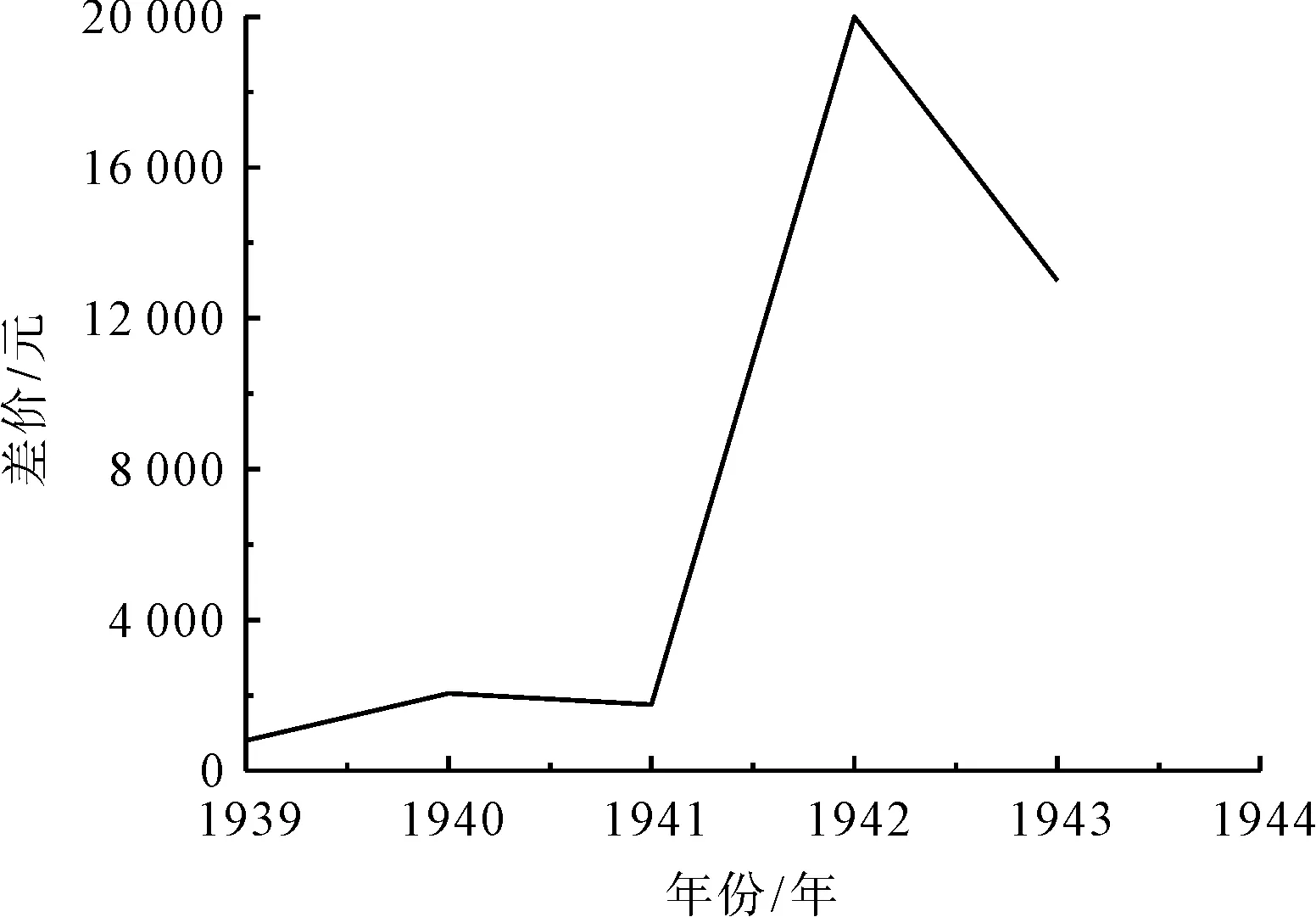

战时,政府收购的丝价历年低于内销丝价。李守尧作了“近年来内外销丝售价之比较(表1)”[5],对此有清楚反映。图1、图2清晰展示出政府收购价与内销价倒挂的状态,尤其是1938—1942年倒挂程度不断加剧。

表1 1937—1943年内外销丝售价之比较Tab.1 Comparison between domestic sale prices and export prices of natural silk from 1937 to 1943

图1 秋丝每担差价Fig.1 Price spread per Dan for autumn silk

图2 春丝每担差价Fig.2 Price spread per Dan for spring-silk

这些现象与交通运输和销售市场直接有关,更是统制政策运用的结果。一方面,川丝在战时对外运输的主要路线是滇缅公路。缅甸失守后,川丝由复兴公司用汽车运到昆明,再用飞机运到印度交货,远销欧美。在某种意义上,物资流通的不便和运输成本的高昂交织是川丝外销的主要难题。另一方面,前文提及生丝统购统销实施以来,政府收购丝价由贸易委员会所属生丝评价委员会负责评定,不准商民自由提高。为使资本在庞大的成本开支下仍能获得超额利润,贸易委员会不顾及商农利益,所定的政府收购丝价往往低于内销丝价。如此一来,缫丝内销比外销获利更优,业界就逐渐出现了规避外销而乐于内销的境况。尤其是抗战后期,黑市高涨,走私盛行,将原本符合外销条件的生丝偷偷转为内销。因此,“非彻底改善管制,合理提高收购价格,不能禁绝黑市之猖狂,更不能增加外销之数量”[5]。

4.4 业内核心人才短缺

战前陈果夫曾谈到蚕丝专业人才的重要性:“茧丝业非急起救济不可,要晓得人才是发展产业的要素,经费还在其次,中国这一些的产量说是没有销路,尤属笑话,不管人造丝如何竞争,华丝增加十倍的产额,也可向世界市场上推销,只要本身有完备的人才,健全的组织,并能够继续不断地努力求进,则将来的蚕丝未始不能恢复以前的盛况。”[39]史料记载,1931年中国蚕业各类学校共计28所。不过,当时大学中的蚕丝学系既没有系统计划,更没有固定的经费。到了全面抗战期间,专科以上的蚕丝教育随着战时经济政策苟延残喘,更谈不上中等程度的蚕丝教育了。正是因为缺乏业内核心人才的充分培育,出现了“上无启发蚕丝业的领导人才,下无实地推动者,一些没有学术基础来辅导这项事业的发展”的状况。

4.5 缺乏整体治理理念

1944年,四川省外销物资增产委员会在下川南地区划定筠连、高县、珙县三县作为蚕业推广区,指定腾川丝厂负责蚕业推广。春季,腾川丝厂向云南生产农场订购了改良蚕种5 000张,分发三县。然而,四川省外销物资增产委员会于1944年3月被撤销,蚕丝业划归建设厅管理。与之相应,下川南蚕业推广由政府收回自办,腾川丝厂的蚕业推广无疾而终。随后,政府在此设立了以筠连为中心的第六蚕业督导区。1944年秋,第六蚕业督导区分发改良蚕种3 000张,预计可收鲜茧800余担。为了避免腾川丝厂压价收购,当时第六蚕业督导区引入两家企业(丝公司、普益经纬公司)前往收茧。不料,当丝公司业务员抵达筠连时,腾川丝厂公开承诺将按照合理茧价收茧。嗣后,腾川丝厂反复无常,引发民商纠纷。各乡镇蚕农纷纷抗议,向第六蚕业督导区申请救济。为了调解纠纷,第六蚕业督导区与腾川丝厂数次交涉。然而,结果让人大失所望,蚕农所提及的按照合理茧价议价的诉求并未得到理会,还以期票支付茧款。如此一来,当地蚕农不仅经济负担加重,而且“对养蚕事业又增添一层怨恨”[40]。这起纠纷十分清楚地表明,地方治理机构缺乏对蚕丝产业链的认识,官本位意识浓厚,只关注前端的蚕业推广,而不考虑到后续的产品销售问题,导致各家蚕茧入市后出现有产无销的问题。同时,政府当局治理手段单一,治理能力薄弱,无力控制奸商压低茧价、扰乱市场的经济行为,导致农民合理利润难以保障,完全丧失生产信心,对地方蚕丝业产生致命打击。类似涉及蚕丝业的民商纠纷、官商冲突在抗日战争后期时有出现,进而给四川蚕丝业发展带来巨大的破坏性影响。

5 结 语

战时四川蚕丝业的治理为内生与外生的力量发展所推动。固然,国民政府一定程度的积极扶持,有助于四川蚕丝业的复兴,为促进大后方经济建设与支援抗战胜利作出了贡献。但是抗战后期,四川蚕丝业缺乏后劲,不进反退,问题层出。抗战胜利后,四川蚕丝业一落千丈,接近崩溃边缘,究其根源在于国民政府战时生丝统制经济政策运用失当。政府主导和与之相伴的过多控制,事实上约束了四川蚕丝业的发展,加剧了国家资本对蚕农丝商的盘剥,最终使得四川蚕丝业的治理未起到预期效果。

《丝绸》官网下载

中国知网下载