双层重叠涉水隧道净间距对变形影响分析

任 睿

(新疆伊犁河流域开发建设管理局,新疆 伊宁 835000)

1 概 述

涉水隧道施工过程中,由于涉及岩土体的开挖,会破坏岩土体原有的应力平衡,导致应力的重分布,引起隧道自身及周边建构筑物的变形,进而引发一系列的工程问题,因此涉水隧道建设过程中的变形问题一直受到密切关注。江杰[1]等提出了一种基坑开挖引起隧道变形的简化计算方法。刘士海[2]等提出了既有盾构隧道沉降计算理论公式。姚宏波[3]等提出了一种可以考虑空间尺寸效应影响的卸荷比模型。孙捷城[4]等基于Mindlin解,推导了小半径曲线盾构隧道掘进施工地表变形计算公式。黄大维[5]等提出了既有盾构隧道附加土压力与隧道变形的解析计算方法。刘波[6]等建立了考虑隧道不均匀收敛变形的地表沉降预测模型。本文通过建立有限元模型,分析双层重叠涉水隧道施工过程中隧道净间距对隧道变形的影响,为隧道工程设计和施工提供借鉴和参考。

2 工程概况

某双层重叠涉水隧道,隧道间距为8 m,上层隧道埋深为9.7 m。按隧道垂直面上岩土分层情况,自上至下依次为素填土2.6 m、粉土4.5 m、圆砾土11.9 m、粉砂17 m,地下水埋深2.4 m。勘察期间,本场地地下水水量不大,分布不均匀,受大气降水和地表补给,水位季节性变化,稳定水位埋深为1.8~3.0 m。根据水质分析结果,场地地下水不具有腐蚀性。

3 数值模拟

本文采用15节点高精度三角形单元的离散模型和中等粗糙程度的网格进行模拟,并将隧道开挖过程中对周围土体的扰动计算到模型中。建模时,横断面隧道外缘保证宽3D,隧道洞径D=6.2 m,衬砌厚度为0.35 m,因此模型宽度为43.4 m,高度为36 m,地下水位取2.4 m。土层及衬砌材料参数见表1和表2,数值模型见图1。

表1 土层参数

表2 初衬及二衬材料参数

图1 数值模型示意图

4 数值模拟分析

4.1 沉降模拟概述

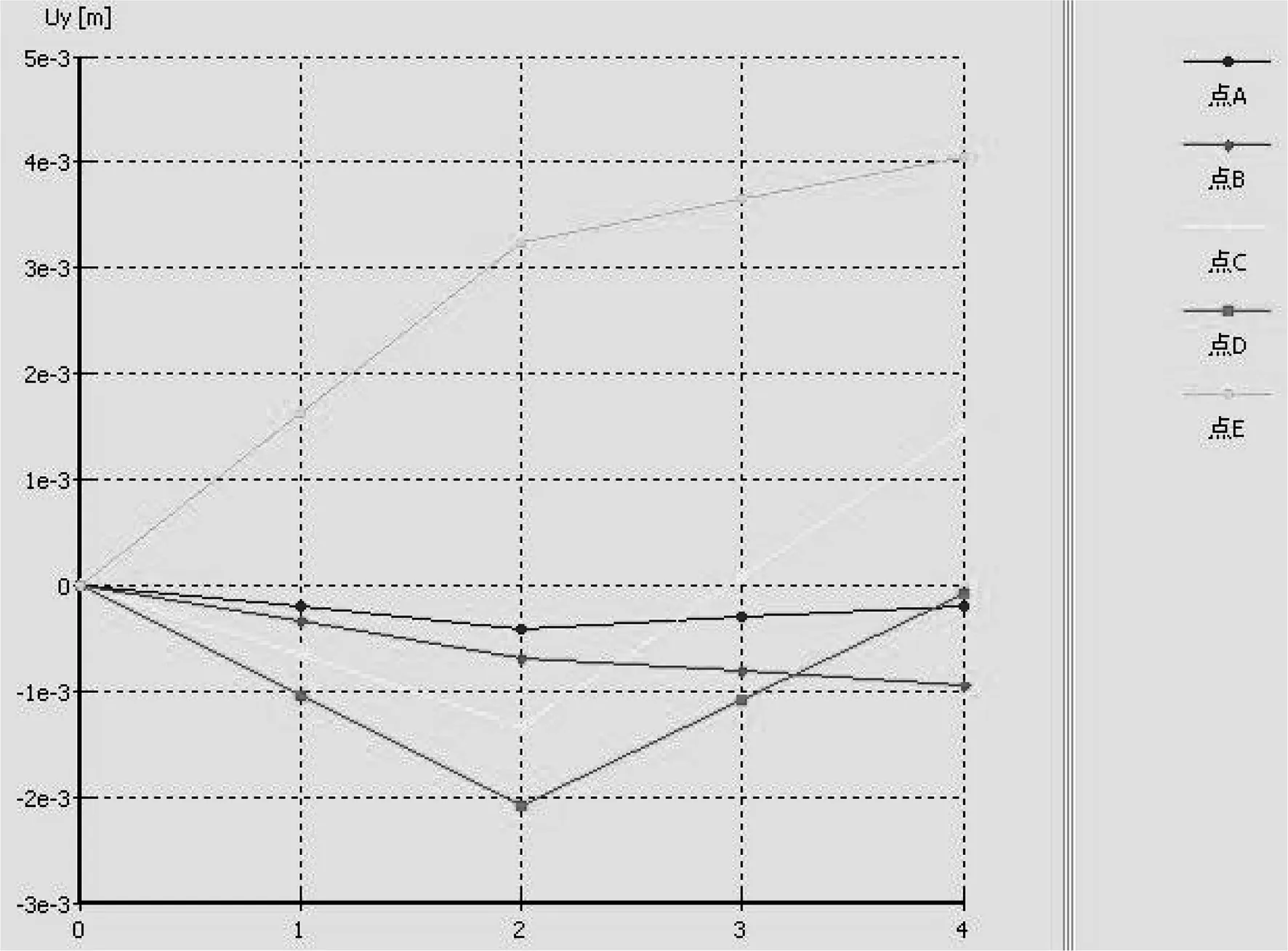

由于设计时上下隧道垂直面上相互重叠,且上层隧道底面和下层隧道顶面之间土层厚度仅为1.8 m,净间距过小,在地下水位保持不变时,下层隧道开挖后可能对上层隧道的开挖和地表沉降产生不利的影响。本文通过数值模拟,探讨涉水隧道净间距对地表和下层隧道洞顶沉降的影响。为此,结合实际地层特点,采用隧道净间距1.8、2.5、3.0、3.5和4.0 m,模拟下层隧道开挖后对上层隧道和地表位移沉降的影响。由于该部分数值模拟主要是了解不同净间距下,底层隧道开挖后对上层隧道和地表位移沉降的影响,故各监测点的相对位置保持不变。因此,在模拟过程中,地表监测点A位于隧道圆心在地表的投影,点B、点C分别位于上层隧道顶面和底面,点D、点E分别位于下层隧道顶面和底面,各监测点相对位置关系见图2。

图2 隧道各监测点相对位置关系图

4.2 不同隧道净间距模拟结果

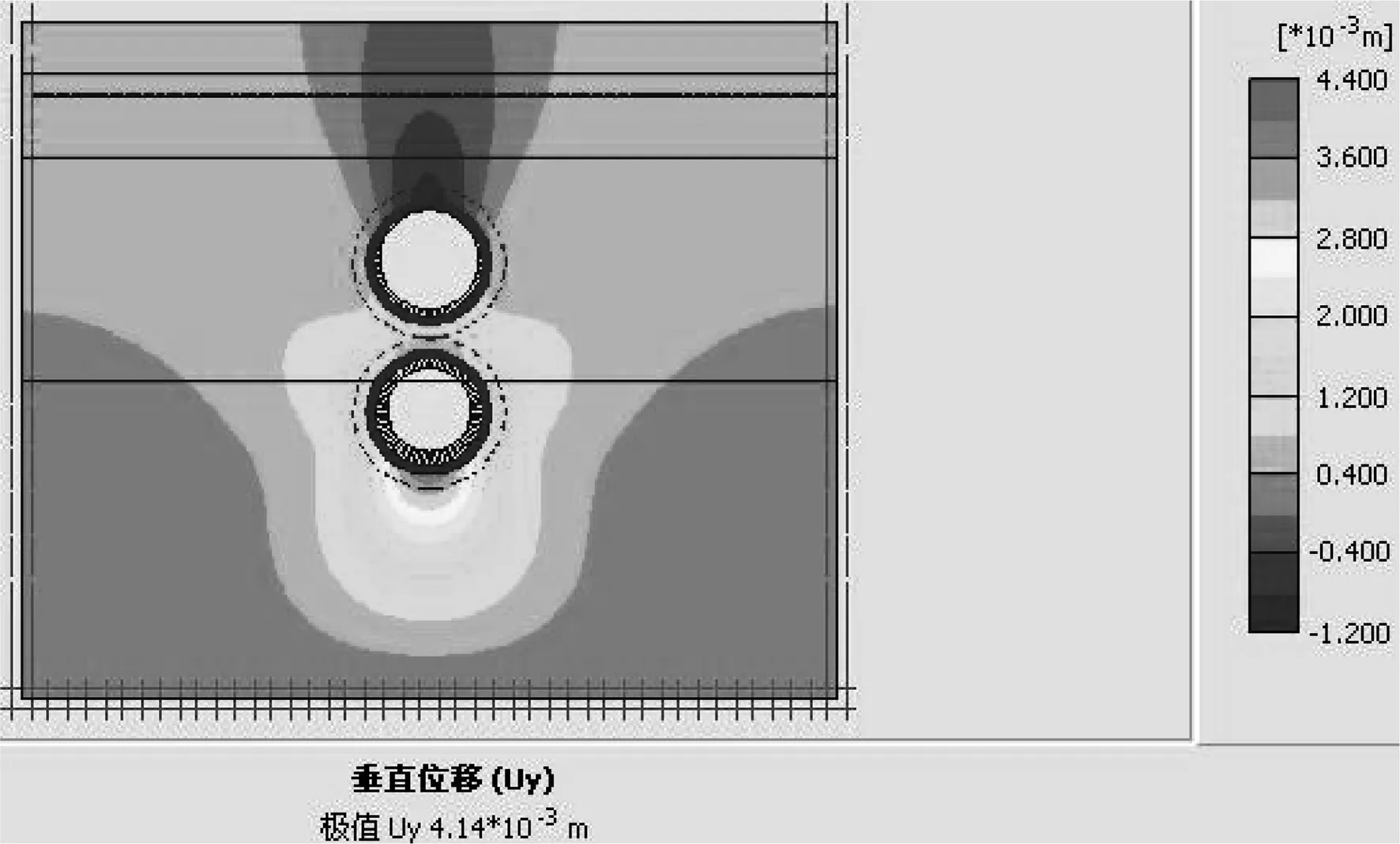

1) 隧道净间距为1.8 m时,模拟结果见图3、图4。

图3 净间距1.8 m时隧道垂直位移

图4 净间距1.8 m时各监测点沉降

2) 隧道净间距为2.5 m时,模拟结果见图5、图6。

图5 净间距2.5 m时隧道垂直位移

图6 净间距2.5 m时各监测点沉降

3) 隧道净间距为3.0 m时,模拟结果见图7、图8。

图7 净间距3.0 m时隧道垂直位移

图8 净间距为3.0 m时各监测点沉降

4) 隧道净间距为3.5 m时,模拟结果见图9、图10。

图9 净间距3.5 m时隧道垂直位移

图10 净间距3.5 m时各监测点沉降

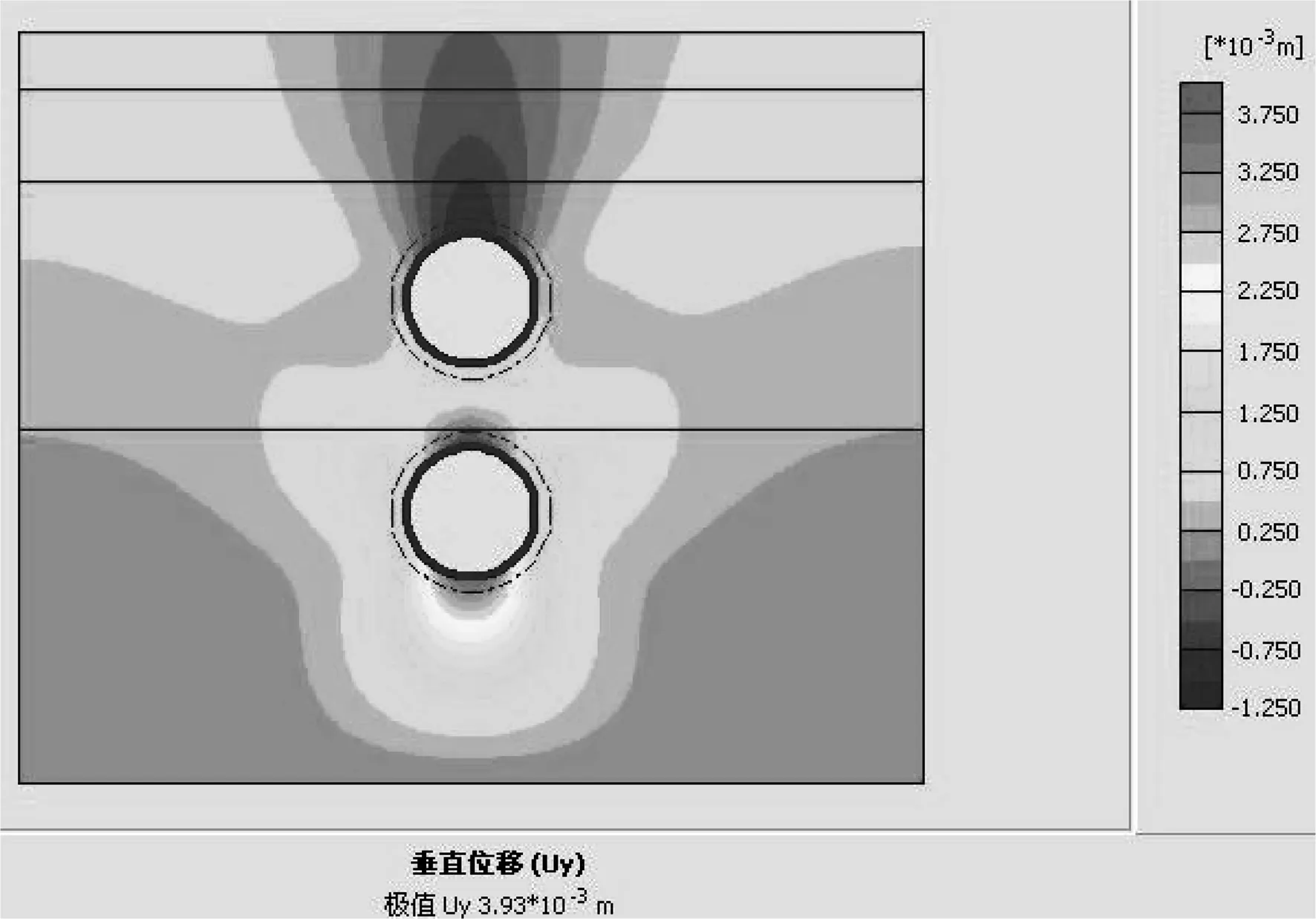

5) 隧道净间距为4.0 m时,模拟结果见图11、图12。

图11 净间距4.0 m时隧道垂直位移

图12 净间距4.0 m时各监测点沉降

4.3 模拟结果分析

4.3.1 总体沉降分析

由图3-图12可知,隧道净间距的变化,对土层及隧道监测点的总体沉降变化趋势影响甚微。底层隧道开挖后,上层土体均产生了沉降,但上层隧道开挖后均出现不同程度的反弹,说明原有固结地层在重力作用下积蓄了大量弹性势能,上层土体重力势能减小后,土体弹性势能释放克服部分重力势能,产生回弹。

4.3.2 地表监测点沉降结果分析

隧道净间距分别为1.8、2.5、3.0、3.5和4.0 m时,地表监测点(点A)沉降结果见图13。上层隧道开挖后,地表反弹量分别为-0.174、-0.194、-0.215、-0.241和-0.262 mm,反弹量虽随净间距的增大而不断增大,但地表反弹量数值均较小。

图13 不同净间距下地表监测点沉降

4.3.3 底层隧道洞顶监测点沉降结果分析

隧道净间距分别为1.8、2.5、3.0、3.5和4.0 m时,底层隧道洞顶监测点(点D)沉降结果见图14。上层隧道开挖后,洞顶反弹量分别为+0.39(沉降)、-0.147、-0.243、-0.292和-0.558 mm,反弹量虽随净间距的增大而不断增大,但底层隧道洞顶反弹量数值均较小。

图14 不同净间距下底层隧道洞顶监测点沉降

5 结 论

1) 地下水位保持不变时,隧道净间距的变化,对土层及隧道监测点的总体沉降变化趋势影响甚微。

2) 随着隧道净间距的增大,地表监测点(点A)及底层隧道洞顶监测点(点D)反弹量不断增大,但数值均较小。

3) 底层隧道开挖后,上层土体均产生了沉降,但上层隧道开挖后均出现不同程度的反弹。说明原有固结地层在重力作用下积蓄了大量弹性势能,上层土体重力势能减小后,土体弹性势能释放克服部分重力势能,产生回弹。