《传奇》中女佣形象探析

◎彭歆童

(华中师范大学 湖北 武汉 430079)

《传奇》是张爱玲的一部短篇小说集,于1944年8月15日初版,并于1947年再版,再版中加收了五个短篇——《红玫瑰与白玫瑰》《留情》《鸿鸾禧》《桂花蒸·阿小悲秋》《等》。其中,《桂花蒸·阿小悲秋》是以女佣丁阿小为主人公,有别于张爱玲多数小说中的主人公形象。其实,女佣多次出现于张爱玲的小说中,如《金锁记》里的娟姑娘、《沉香屑·第一炉香》中的睨儿和睇睇、《倾城之恋》中的阿栗。以《传奇》为例,梳理张爱玲小说中的女佣类型,探析女佣形象的复杂性,寻找此形象生成的原因,挖掘女佣背后深层次的内涵,对研究张爱玲笔下的女性形象、20世纪40年代社会状况有着一定启示。

一、《传奇》中女佣的几种类型

在经济发达的开埠地区,人们引入西方的雇佣概念,千百年来没有人身自由的奴婢们开始逐渐摆脱与主人的人身依附关系,他们的身份也因此从受压迫、剥削的奴婢,转变为受雇佣的用人,即受雇为人料理家务者。张爱玲笔下的女佣形象,正是对 1840 年至 1949 年中国城市女佣群体的描摹刻画。

中国20世纪30年代小说的女佣形象主要分为“被缚”的妙龄丫环形象、“自由”的已婚佣妇形象、虽无女佣之名但实则承担了女佣之责的“异变”形态的女佣形象这三类。这三类女佣形象在《传奇》中都有体现。

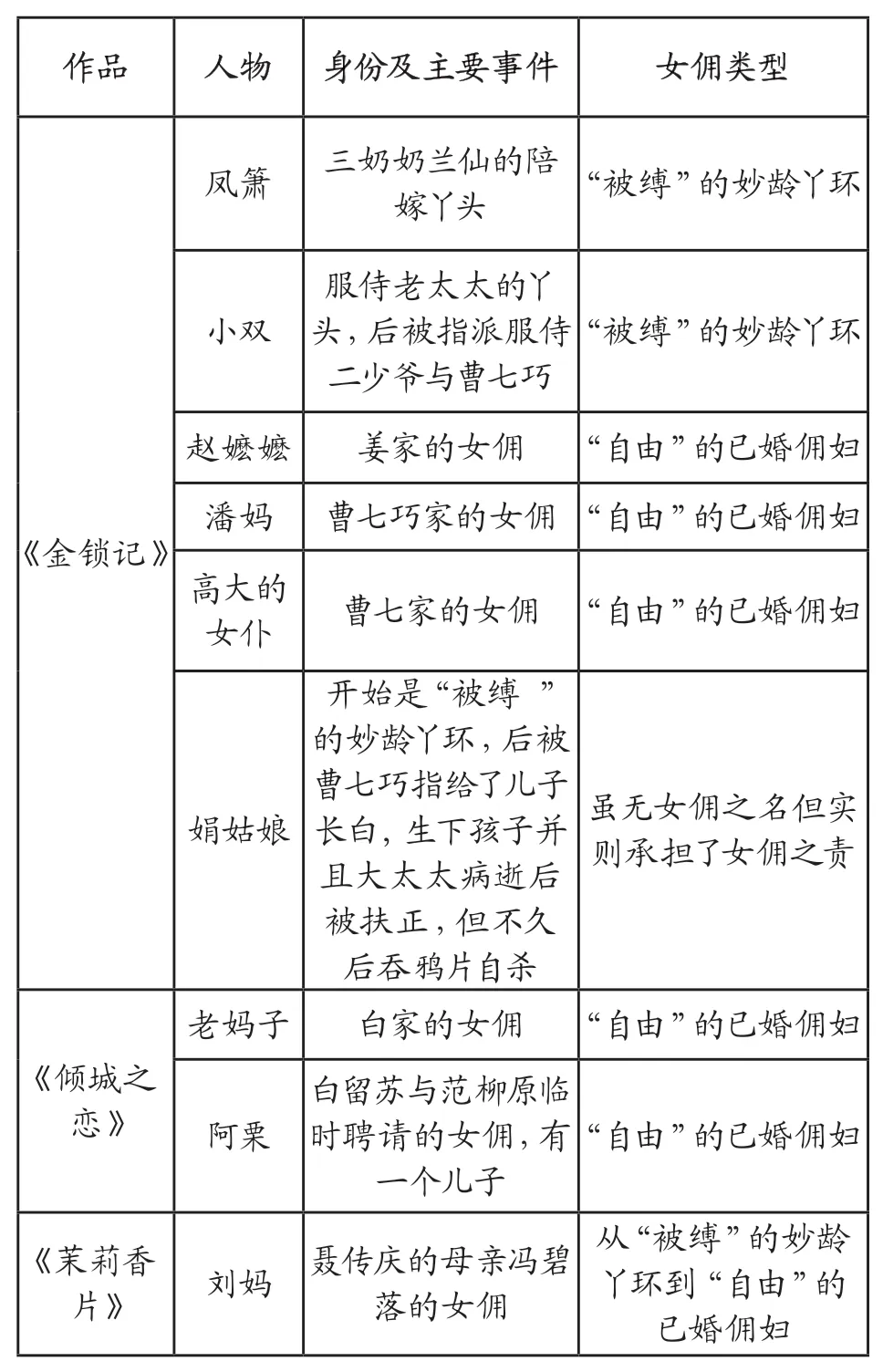

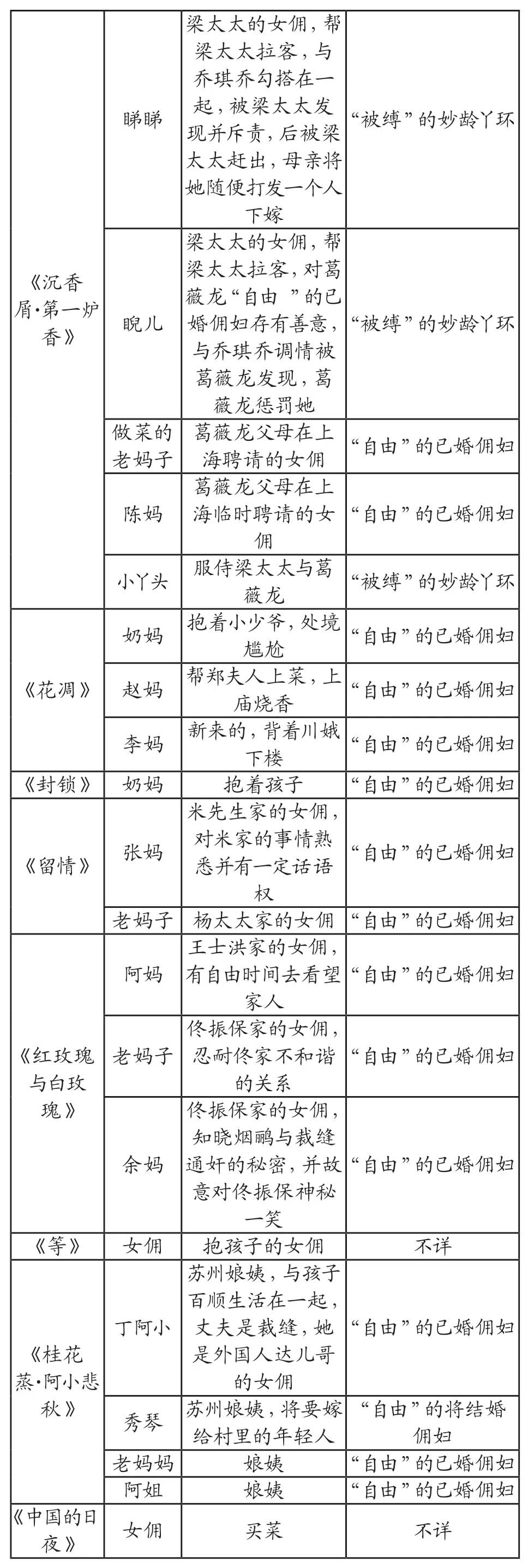

为了更直观感受《传奇》中的女佣形象,下面通过表格形式进行梳理。

作品 人物 身份及主要事件 女佣类型《金锁记》凤箫 三奶奶兰仙的陪嫁丫头 “被缚”的妙龄丫环小双服侍老太太的丫头,后被指派服侍二少爷与曹七巧“被缚”的妙龄丫环赵嬷嬷 姜家的女佣 “自由”的已婚佣妇潘妈 曹七巧家的女佣“自由”的已婚佣妇高大的女仆 曹七家的女佣 “自由”的已婚佣妇娟姑娘开始是“被缚 ”的妙龄丫环,后被曹七巧指给了儿子长白,生下孩子并且大太太病逝后被扶正,但不久后吞鸦片自杀虽无女佣之名但实则承担了女佣之责《倾城之恋》老妈子 白家的女佣 “自由”的已婚佣妇阿栗白留苏与范柳原临时聘请的女佣,有一个儿子“自由”的已婚佣妇《茉莉香片》 刘妈 聂传庆的母亲冯碧落的女佣从“被缚”的妙龄丫环到“自由”的已婚佣妇

《沉香屑·第一炉香》睇睇梁太太的女佣,帮梁太太拉客,与乔琪乔勾搭在一起,被梁太太发现并斥责,后被梁太太赶出,母亲将她随便打发一个人下嫁“被缚”的妙龄丫环睨儿梁太太的女佣,帮梁太太拉客,对葛薇龙“自由 ”的已婚佣妇存有善意,与乔琪乔调情被葛薇龙发现,葛薇龙惩罚她“被缚”的妙龄丫环做菜的老妈子葛薇龙父母在上海聘请的女佣“自由”的已婚佣妇陈妈葛薇龙父母在上海临时聘请的女佣“自由”的已婚佣妇小丫头 服侍梁太太与葛薇龙 “被缚”的妙龄丫环《花凋》奶妈 抱着小少爷,处境尴尬 “自由”的已婚佣妇赵妈 帮郑夫人上菜,上庙烧香 “自由”的已婚佣妇李妈 新来的,背着川娥下楼 “自由”的已婚佣妇《封锁》 奶妈 抱着孩子 “自由”的已婚佣妇《留情》 张妈米先生家的女佣,对米家的事情熟悉并有一定话语权“自由”的已婚佣妇老妈子 杨太太家的女佣“自由”的已婚佣妇《红玫瑰与白玫瑰》阿妈王士洪家的女佣,有自由时间去看望家人“自由”的已婚佣妇老妈子佟振保家的女佣,忍耐佟家不和谐的关系“自由”的已婚佣妇余妈佟振保家的女佣,知晓烟鹂与裁缝通奸的秘密,并故意对佟振保神秘一笑“自由”的已婚佣妇《等》 女佣 抱孩子的女佣 不详《桂花蒸·阿小悲秋》丁阿小苏州娘姨,与孩子百顺生活在一起,丈夫是裁缝,她是外国人达儿哥的女佣“自由”的已婚佣妇秀琴 苏州娘姨,将要嫁给村里的年轻人“自由”的将结婚佣妇老妈妈 娘姨 “自由”的已婚佣妇阿姐 娘姨 “自由”的已婚佣妇《中国的日夜》 女佣 买菜 不详

从上述表格可以看出,《传奇》中的女佣多是走工形式的佣妇,也不乏人身自由被束缚的妙龄少女,也有从“被缚”的妙龄丫环到“自由”的已婚佣妇身份转化的女佣,《金锁记》中的娟姑娘比较特殊,是虽无女佣之名但实则承担了女佣之责,实现了从丫环到主人身份的转化,但是结局依旧凄惨。

二、女佣形象的复杂性

《传奇》中的女佣形象复杂,兼具破产者与经济人、城市人与农村人、被压抑的人与自由的人几种身份特征。

(一)破产者与经济人

自晚清以来,小农经济逐渐解体,许多农村妇女进入农村,靠帮佣换取生活费用。在上海等大城市,传统的依附关系的用人逐渐消失,取而代之的是新型的雇佣关系的用人。

上海、香港等大城市的迅速发展对农村的经济产生巨大冲击,部分农村家庭生活难以维系,许多农村女性涌入大城市,通过劳动获得报酬,以维系生活。《倾城之恋》中的范柳原为白流苏雇的女佣阿栗是广东人,《桂花蒸·阿小悲秋》中的丁阿小是苏州娘姨。在严峻的经济情况下,家庭青壮年还负有养育子女的责任,阿栗和丁阿小都有孩子,二人在外帮佣还把孩子放在身旁照顾。农村依旧有着多子多福的观念,沉重的子女负担更是加速了农村家庭的破产,《沉香屑·第一炉香》中的睇睇与姑妈爆发矛盾时,姑妈威胁睇睇“你娘又不傻。她还有七八个女儿求我提拔呢。她要我照应你妹妹们,自然不敢不依我的话,把你带回去严加管束。”

经济人即假定人思考和行为都是目标理性的,唯一的试图获得的经济好处就是物质性补偿的最大化。农村女性意识到在城市工作可以获得更多报酬,便选择帮佣,从破产者转变为经济人。《传奇》中有不少细节提及用人的工钱。《倾城之恋》中范柳原与白流苏前往浅水湾饭店避险前,结给阿栗两个月的工钱,《沉香屑·第一炉香》中葛薇龙父母临走前付清了在香港临时雇佣的陈妈的工钱,《桂花蒸·阿小悲秋》中的老妈妈透露自己一个月可以拿到三千块钱,阿小也有闲钱与丈夫、儿子一同看电影。《花凋》里的仆人们甚至有闲钱替主人垫付一部分费用。

(二)农村人与城市人

女佣是较早进入城市的一批人,她们既是农村人也是城市人,一方面,乡村是她们的羁绊,保留农村特征,另一方面,她们接受城市生活方式的洗礼,向往并趋向城市生活。

女佣们事实上是一种新浮现的阶层,她们与乡村有着紧密的联系。《花凋》中的女佣们的农村亲戚们到城市来回暂时寄居在女佣那儿,《沉香屑·第一炉香》中睇睇母亲因为认识梁太太而有更多机会将女儿们送给梁太太当差,并希望女儿们有机会留在城市里,《桂花蒸·阿小悲秋》中的丁阿小帮助同乡介绍工作,并时不时与同乡聚会,丈夫也在城市里有了一份不固定的工作。女佣们互相联系,形成了都市视野之外的社会关系网——小型的乡村社会。秀琴虽说在乡村住不惯,但是她依旧是安于女佣这一身份,最后也是追求落叶归根,回到乡村。女佣们也坚守着自己的原则,以阿小为例,“苏州姨娘最是要强,受不了主人家一点眉高眼低的,休说责备的话了”,阿小坚持着乡村带来的本分和性情,并将其融入日常工作之中。

张爱玲在再版的《传奇》中写道:“封面是请炎樱设计的,借用了晚清的一张时装仕女图,画着个女人幽幽地在那里看骨牌,旁边坐着奶妈,抱着孩子,仿佛是晚饭后家常的一幕。可是栏杆外,很突兀地,有个比例不对的人形,那是现代人,非常好奇地孜孜往里窥视。”女人、奶妈、孩子、现代人同在封面,证明了女佣是城市的重要组成部分。城市无意识改造她们的自我意识与生活感知方式,并且是成递进式、深入式。《桂花蒸·阿小悲秋》中的阿小“她梳着辫子头,脑后的头发一小股一小股恨恨地扭在一起,纽绞得它完全看不见了为止,方才觉得清爽相了。额前照时新的样式做得高高的,做得紧,可以三四天梳一梳”,但是秀琴则是“年纪不过二十一二,壮大身材,披着长长的鬈发,蓝布衫还罩着件玉绿兔子呢短上衣,能够打扮得像个大学女生,显然是稀有的幸运”。秀琴对婆家的结婚礼节的要求,更侧重于物质层面,如全金的戒指、用地板铺地面等等,这也是城市对她的影响。阿小用谈论自己人的事情一样谈论李小姐送的银器,谈论着楼上人家的婚礼,以及对达儿哥的维护,都是极力表现对城市的亲近,促使自己在城市归位。阿小与雇主、朋友之间的关系,也就打上了鲜明的都市的烙印。人与人之间,既是同伴,也是对手,不断互相炫耀、攀比、计算、反击,对面“甜蜜微笑”,背后“咬牙切齿”,但早不见晚见,也多少有了感情。城市的生活也改变着女佣的想法,乃至内在的品质。

(三)压抑的人与自由的人

《传奇》中的女佣处于压抑与自由两种状态之间。

这种压抑与束缚最明显地表现在“被缚”的妙龄丫环身上。《沉香屑·第一炉香》中的睇睇和睨儿就是被压抑的人。她们的选择受到了梁太太的严苛控制,梁太太将睇睇和睨儿作为揽客的工具,不许睇睇和睨儿有自己的人生选择。睨儿处于绝对劣势地位,只能顺从,睇睇处于劣势地位而不自知,最终她后来的命运也被梁太太一手操控。《桂花蒸·阿小悲秋》中的丁阿小虽然是“自由”的已婚佣妇,但依旧是受到压抑。阿小将儿子安顿好,准备和丈夫去约会的时候,“雨越下越大。天忽然回过脸来,漆黑的大脸,尘世上的一切都惊惶遁逃,黑暗里拼铃碰隆,雷电急走。痛楚的青、白、紫,一亮一亮,照进小厨房,玻璃窗被逼得往里凹进去。”大雨除了与之前闷热的环境相呼应,同时就雨的原型意象而言,这里是暗示男欢女爱。傅道彬先生曾做过这样的阐述:“自然界的云行雨施与人类的生命冲动处于同样的互为感应的逻辑体系之中。《易·乾·彖》云:‘乾天,万物资始,乃统天,云行雨施,品物流形’,其中的‘云雨’与自然的‘品物流形’相联系,已具有创造生命的意义,而《诗经》中的以‘雨’为比兴的诗,大都具有男欢女爱的象征意味……而至宋玉雨与男欢女爱的意义联系就更为集中明确。”阿小的性欲被压制,只能在雇主的房子里独自哭泣。阿小被自己的哭泣吓了一跳,“光着脚踏在砖地上,她觉得她是把手按在心上,而她的心冰冷的像石板。厨房内外没有一个人,哭出声来也不要紧。她为她自己突如其来的癫狂的自由所惊吓,心里模糊地觉得不行,不行!”阿小甚至将哭泣与隐隐的正常的性欲认为是“癫狂的自由”,足以可见女佣们被压抑之深。在 1945 年的《苏青、张爱玲谈话录》中,苏青提到女佣的工作时间不合理,“我家的女佣便三年不曾回家过,夫妇之道固然没有,就是她私生活也没有的。”女佣的缺乏私人空间,个人行为也受到严重的限制。

“读惯了丁玲《阿毛》《孟珂》的一类小说,头脑中早已形成这样的思维定势:凡是到上海来谋生的乡下女性,必然饱尝资本和权力对人的尊严的破坏和生命力的压抑。最终结局或者被都市放逐,或者在饱尝无限辛酸之后悲壮地认同都市规则。”张爱玲在惯常的压抑中有着与压抑对抗的自由。女佣们有自己的自由,自由是对个人支配的自由,也有心理层面的自由,也是对压抑的反抗。《传奇》中的女佣们有着自己的小圈子和亲近的人。《金锁记》中的凤箫与小双之间的闲聊,《花凋》中的用人经常“全衖堂的底下人”一起吃饭,用人家里来了亲戚也会在郑先生家里小聚。《桂花蒸·阿小悲秋》中的丁阿小的同乡们会在哥儿达不在的时候来聚餐,谈谈最近的事情,阿小也会偷偷拿一点茶叶泡茶给许久没有见面的丈夫,闲暇时候会带丈夫和儿子去电影院,体验一把看电影的情调。阿小也有自己的想法,她会看不惯哥儿达的作风,也会同情李小姐,虽然说自诩为城里人,但是依旧是不满哥儿达等人的做法,自动与某些她不认同的东西分开界线。《等》中抱孩子的女佣等着少爷推拿的时候,“很不端正地又去想她的心事了。”女佣利用等待的空闲时间想着自己的问题,想着自己的生活。《沉香屑·第一炉香》中的睇睇和睨儿都是反抗者,睇睇与睨儿都对乔琪乔有着别样的好感,乔琪乔是梁太太无法得到的男人,睇睇和睨儿与乔琪乔的纠葛,可以认为是对梁太太一种无声的反抗,并且乔琪乔虽说浪荡,但是若与乔琪乔在一起,可以摆脱丫环的命运,这也是睇睇与睨儿对自己人生的一种把握。

三、《传奇》中女佣形象生成原因探析

《传奇》中的女佣形象生成,受到多种因素影响,既受到广阔的社会背景影响,也有着张爱玲的个人因素。

(一)社会背景

《传奇》中的故事背景多是上海和香港,而上海与香港都是殖民地,外国租界的处在,促使两地更早、更彻底接触西方模式,并将其付诸实践。西方带来了物美价廉的商品,商品冲击中国自给自足的小农经济,西方也带来了先进的工业技术,在殖民地开设大量工厂,采取现代雇佣的方式,吸引大量廉价劳动力。靠近上海、香港的乡镇地区受到冲击最大,大量乡镇人口涌入城市,苏州等地区乡镇有着在上海等地做帮佣的传统,上海等地对女佣需求量很大并受到西方雇佣制度的影响,女佣与主家的关系从人身依附与附属关系逐渐转变为雇佣与被雇佣的关系。

城市的生活对女佣有极大的吸引力,她们不自觉将自己归位于城市,接受着城市改造她们的自我意识。她们的生活方式,既在很大程度上“城市化”,又同时保持自己的文化与趣味。同乡女佣们谈论的也多是乡村的事情,她们与乡村之间有着天然的、不可分割的羁绊,或是父母,或是伴侣,或是儿女。

女佣处于城乡之间,希望融入城市,但是又割不掉乡村的身份观测城市,以独特的视野揭示城市。“总之,保姆是上海这城市里信使一般的人物,又有些像奸细。她们可以深入到主人的内房,以她们独特的灵敏的嗅觉,从一切蛛丝马迹上组织情节,然后她们再将这情节穿针引线似的传到这家又传到那家,使这里的不相往来的家庭在精神上有了沟通。”女佣与雇主长期生活在一起,对雇主来说,是一种“窥测”,在心理层面有着不自觉的疏离,而女佣是被雇佣者,与雇主之间有利益的纠葛,在情感和思想上有着沟壑。女佣希望融入城市,却与城市有隔阂,难以真正融入城市。

在战时背景下,个人对前途难以把握,对社会巨变而心生恐慌,难以看到光明,染上“末世情绪”,而社会充斥着及时行乐的氛围,个人至上、享乐主义盛行,给社会披上了现世安稳的外衣,处于战争时期的人们,是表面的平静,内心则是压抑痛苦的。20世纪三四十年代,以上海为首的大城市经历了五四新文化的洗礼、西方文明的熏陶,个人意识增强,追求自由、打破传统束缚的观念在社会上得到越来越多的人响应。较为宽松雇佣制度则为女佣追求人身自由提供可能,同时女佣在这种氛围中生发树立自我意识、争取自由的想法。

(二)作者因素

《传奇》对书名为“传奇”有着解释:“书名叫传奇,目的是在传奇里面寻找普通人,在普通人里面寻找传奇。”女佣是社会的组成部分,张爱玲通过笔端述说小人物的故事。《中国的日夜》里写道:“我的人民,我的青春,我真高兴晒着太阳去买回来……中国,到底。”受到西方文化洗礼的中国人,即那些洋派的中国人,他们更爱中国“固有文明”,这种爱往往比未接受中国文化洗礼的中国人更加强烈,张爱玲便是其中之一。张爱玲对中国的一切都给予关切,特别是中国的普通的、寻常的人物和事物——最能代表中国。张爱玲小时候受到何干的照顾,张爱玲年纪稍长不喜欢人打扰,便“我们的阿妈早上来,下午回去”,长期雇佣女佣的经历让张爱玲对女佣有着深刻的认识,也意识到女佣的重要性。

张爱玲出生在上海公共租界一栋没落的贵族府邸,父亲是遗少型的少爷,而母亲则是一名新式女性,张爱玲生活在上海租界,接受着新式教育,但是却生活在封建气息浓厚的家庭,张爱玲一方面看透其内部的腐朽和预见必将消亡的事实,对部分消逝的传统文化有着痛惜与留恋,另一方面对在西方文化冲击下形成的腐朽的金钱观和放纵的人伦道德持批判的态度。张爱玲体现着东方与西方、封建与现代、新式与古老的交融,张爱玲的复杂性致使张爱玲能够以敏锐的态度观测社会,对同样处于复杂处境的女佣有着强烈的共情。

张爱玲的作品是旧小说情调和现代趣味的统一,体现出对传统文化和民族文化的深深眷恋,风俗人情中有着旧传奇的趣味,题目、情节、语言都有着古典通俗小说的色彩,同时情节安排、人物设置、细节安排上又注重人物形象塑造和人物心理的描写,故即使除《桂花蒸·阿小悲秋》之外,其他篇目对女佣着墨不多,依旧可以感触女佣形象的复杂性。

四、结语

梳理张爱玲小说中的女佣类型,探析女佣形象的复杂性,寻找此形象生成的原因,挖掘女佣背后深层次的内涵,对研究张爱玲笔下的女性形象、20世纪40年代社会状况有着一定启示。女佣是时代的产物,《传奇》中的女佣与传统的女佣有极大的不同,而中国的女佣与外国的女佣也有着明显的差异。张爱玲笔下的女佣形象与以往作家笔下的女佣形象有明显的区别,张爱玲笔下的女佣混杂多种性质,特征复杂。女佣形象的变迁,以及张爱玲书写女佣的特殊性都是值得深入思考的问题。