社会参与式艺术的“作者”问题

李竹

四川美术学院

引言

20 世纪80 年代末以来,世界各国陆续出现了公共艺术发展的新样态。此类艺术往往从具体的社会问题出发,由艺术家与在地居民或其他群体合作,共同推进艺术创作,呈现出基于社区和社会意识的参与性、关系性、合作性和对话性的新形式,这一艺术类型被称为社会参与式艺术(Socially Engaged Art)[1]该艺术类型的命名较为复杂,学界也称之为“社会介入性艺术”“介入性艺术”“参与式艺术”等,西方学者如克莱尔·毕晓普(Claire Bishop,又译克莱儿·毕莎普)、格兰特·H. 凯斯特(Grant H. Kester)和弗朗西斯·马塔拉索(François Matarasso)等人,大陆学者如任海、王志亮和周彦华等人,台湾地区学者如吴玛悧、董维绣和吕佩怡等人,另有知名英文艺术类刊物如《第三文本》(Third Text)、《艺术论坛》(Art Forum)、《十月》(October)、《公共艺术评论》(Public Art Review)等较为广泛使用“社会参与式艺术”。因此,本文统一称之为“社会参与式艺术”。。

目前对社会参与式艺术的国内外研究,在研究范式上主要运用关系美学、对话美学等范式进行审美合法性的确证[2]法国学者尼古拉斯·伯瑞奥德(Nicolas Bourriaud)提出了“关系美学”,美国学者格兰特·H.凯斯特提出了“对话美学”。参见[法]尼古拉斯·伯瑞奥德:《关系美学》,黄建宏译,金城出版社2013年版;[美]格兰特·H. 凯斯特:《对话性创作:现代艺术中的社群与沟通》,吴玛悧等译,台湾远流出版事业股份有限公司2006年版。;在研究范围上主要集中探讨其与前卫艺术的关系或者聚焦于个案分析[3]美国学者克莱尔·毕晓普在其专著《人造地狱》中试图从前卫艺术的发展谱系中寻求社会参与式艺术的历史来源。参见[美]克莱儿·毕莎普:《人造地狱:参与式艺术与观看者政治学》,林宏涛译,台北典藏艺术家庭股份有限公司2015年版。。近年来,中国的艺术现场出现了大量类似的实践,相关学术讨论开始逐渐深入,既有从公共艺术脉络出发对社会参与式艺术出现的历史必然性进行的探讨,也有从艺术与百年乡建的关系出发进行的思考[4]国内学者王春辰、王志亮、周彦华、陈晓阳,美籍华裔学者任海、王美钦等人较早展开该领域的研究。。随着这一艺术类型与城市更新、乡村振兴或者社会美育的结合开始变得越来越常态化,一个关键的问题也日渐显现:所谓“参与的艺术”,作者到底是谁?是提出想法的艺术家?还是参与其中的社群?社会参与式艺术中的“作者”与传统的“作者”有什么区别?如何区分社会参与式艺术之中的创作行为和非创作行为?“艺术的参与”等于“艺术的创造”吗?要回答这些问题,需要深入分析社会参与式艺术的知识生产机制,尤其需要讨论传统“作者”观念在新的艺术思潮冲击下所面临的困境。本文将通过对“作者”概念的知识考古,厘清其跨越事实行为、观念形态以及法律制度三个层面的意义竞合,同时分析社会参与式艺术对传统的“作者”观发起的挑战,即在观念形态上走向了“复数性”,在属性上从“生产者”走向了“行动的共同体”,在身份上走向认同与共享,从而提出社会参与式艺术的“作者”问题是一个持续开放和生长的领域,应当在语义上对其重新界定,以体现当代的价值取向。

一、传统“作者”观的意义竞合

在文艺发展史、书籍发展史和版权发展史的多重合力影响下,“作者”既是物质形态的生命体,也是观念形态的抽象符号,兼具哲学意义、艺术意义和法律意义的多重指称。

从词源上考察,古希腊时期,“作者(author)”的概念还处于雏形阶段,据维柯所述,柏拉图将“诗人”视为“创造者”[5][意]维柯:《新科学》,朱光潜译,商务印书馆1989年版,第182页。。英文“author”来自古英语“auctor,autour,autor”,意为“父亲、创造者、带来······的人、制造或创造······的人”。而古英语则有两个源头,一个是12 世纪的古法语“autor,acteor”,意为originator(发起人),creator(创造者),instigator(发起者);另一个直接源头是拉丁语“auctor”,意为“商人、权威、做出裁决的人、开创者、支持者、提供证据者、值得信赖的作家、先驱、发起人、始作俑者、建造者、祖先、奠基人”[6]Oxford Dictionaries, Oxford Latin Dictionary (Oxford University Press,1968), 204-206.。此外,词根“aug-”有“增长”的意思。到了14 世纪中叶,“作者”的概念才开始逐渐形成。14 世纪晚期,“作者”含义具体化为“作家、陈述书面陈述的人、著作的原作者”(区别于编译、翻译、抄写等),这一时期,它还包含了作为“权威信息或观点的来源”之意,因为auctor 也是权威(authority)一词的词源[7]“author”, accessed Jun 29, 2022, https://www.etymonline.com/cn/word/author.。而在中国古代先秦时期就有关于“诗人”的论述,经过司马迁、王充等人的文本叙事,中国古代“作者”的身份形象逐渐被建构起来[8]程苏东:《“天籁”与“作者”:两种文本生成观念的形成》,《中国社会科学》2021年第9期。。

为什么“作者”的现代意义建构是从14 世纪开始的呢?通过考察书籍与印刷史,我们发现这一时期是从书面文化向印刷文化转变的关键时期。在早期的口头文化时代,行吟诗人将民间文学代代相传,维科就认为所谓的“荷马”,并非指某一个单独的个体,而是一个集合的概念,此时的“作者”与后世基于印刷文化而建构的现代版权意义上的“作者”完全不同[9]刘怡杉:《作者的退隐与复归:对西方作者理论的再思考》,硕士学位论文,福建师范大学,2018年,第8页。。弗雷德里克 · G. 凯尼恩(Frederic G.Kenyon)对美索不达米亚、埃及和克里特岛等使用文字情况进行考证后认为,在公元前7 至前6 世纪,希腊文学开始有了手抄本,这种手抄本使用了发源于埃及的莎草卷[10][英]弗雷德里克·G. 凯尼恩:《古希腊罗马的图书和读者》,苏杰译,浙江大学出版社2012年版,第43——45页。,到了5 世纪,羊皮纸或者牛皮纸开始逐渐取代莎草卷,新的材料为手抄本的广泛传播奠定了物质基础。基于中世纪宣扬宗教教义的需求,手抄本成为圣经、福音书、祈祷书、文典、历书等的主要载体,也为作者身份的确立提供了契机:当作品以文字的形式呈现出来时,作者的名字也有可能随之被记载并流传下来,作者不再是匿名的状态,而具备了指示性的功能,书面作品为作为个体的作者带来比口头传播更广的阅读群体,从而成为作者推广自己的一种新形式。到了14 世纪,手抄本已经广为流传,但是以手抄形式制作图书规模有限,客观上要求新的技术以改进这一传播途径。1439 年,德国工匠约翰内斯 · 谷腾堡(Johannes Gutenberg)改 进了印刷术[11]孙晓霞:《艺术介入科学:文艺复兴时期知识图像的学科启示》,《贵州大学学报(艺术版)》2021年第3期。,印刷本获得了极大的发展,这一方面促进了“作者”独立意识的产生,作者掌握了原始版本的话语权,能够确定是否进行复制和翻印,从而将原本从属于印刷出版商的作者权利解放了出来;另一方面,印刷本的形式还进一步强化了作者的独创性,作者的名字借助于印刷文本的稳定性与其作品紧密相连,“使得文字上的合法性和象征性的所有权与一个作者联系在一起”[12][德]罗塔尔·穆勒:《纸的文化史》,何潇伊、宋琼译,广东人民出版社2022年版,第110页。,从而形成所指与能指的对应关系。

福 柯 在《 什 么 是 作 者 ?》(What is an Author?)一文中认为:“只有当话语可以成为侵越性(transgressive)时,才真正开始拥有作者。”[13]王岳川、尚水编:《后现代主义文化与美学》,北京大学出版社1992年版,第294页。也就是说,当作品成为作者的私有产权、对作品的侵犯意味着对个人财产权的侵犯时,现代意义上的“作者”才得以完全确立。18 世纪,受启蒙思想家约翰 · 洛克(John Locke)保护财产权思想的影响以及随着出版业的飞速发展,1710 年英国议会通过了世界上第一部版权法《安娜法令》。该法案首次从法律上将作者确定为版权的主体,认可作者对其作品享有排他性的权利,这也标志着现代著作权制度的诞生[14]黎淑兰:《著作权归属问题研究》,博士学位论文,华东政法大学,2014年,第13页。。随后,美国制定了《1790 年版权法》,法国于1791 年分别制定了《表演权法》和《作者权法》,进一步明确了作者在著作权法中的核心地位并强调了作者的精神权利。

至此,现代意义上的“作者”概念经由文学传播、书籍印刷最后到版权制度正式获得了确立。但是,“作者”的确立,并非意味着其与“艺术家”(artist)有一种必然的联系,也并不意味着“作品”与“艺术家”之间是理所当然的对应关系。因为只有当艺术品不再只服务于宗教或礼仪目的而是获得了独立价值时,人们才会有将艺术家的名字记录下来的愿望,也才会将艺术家的名字记录下来并与艺术品联系在一起。因此,这里的“艺术家”成为“作者”并不仅仅指事实层面上的某个艺术家进行了创作,而主要是指“艺术家”作为一个独立的群体获得了“作者”之名。

考察“艺术家”的英文“artist”的由来,我们发现:在古希腊时期,艺术被归于手工艺的行列,画家或雕塑家被称为“banausos”,即低级、粗鄙的手艺人,大量的艺术家是“无名之辈”[15]张佳峰:《忧郁的土星之子——论维特科尔对文艺复兴艺术家身份的考察》,《文艺研究》2019年第10期。。虽然古罗马晚期作家老普利尼(Pliny the elder)在《自然史》(Natural History)中记载了部分雕塑家,但老普利尼是将艺术家归入各种矿石、金属等材料和功能分类当中[16]Udo kultermann, The History of Art History (Abaris Books: 1993), 3.,说明古典时代晚期虽然有关于艺术家的零星记载,但“艺术家”作为一个整体并没有获得独立性。中世纪的艺术家则大都隶属于行会,“artista”一词有手工行会的工匠之意。“artist”这一群体在文艺复兴时期才开始逐渐脱离手工艺人的下层阶层,从“销声匿迹”中走出来,迈入知识精英的行列。15 世纪左右,“艺术家”开始获得了“创作者”的身份,这一变化来自雅各布 · 布克哈特(Jacob Burckhardt)所谓的“人的发现”[17][瑞士]雅各布·布克哈特:《意大利文艺复兴时期的文化》,何新译,商务印书馆2007年版,第10页。,这是随着人文主义学者对艺术家的重新审视、行会制度的变化以及艺术家的自我觉醒逐渐展开的。

文艺复兴时期,绘画、雕塑与建筑通过与科学的结合而进入了“自由艺术”的行列,艺术家被学者赋予了“divino ingenium(神圣天赋)”[18]刘君:《从工匠到“神圣”天才:意大利文艺复兴时期艺术家的兴起》,博士学位论文,四川大学,2006年,第173页。的光环,他们认识到艺术家的创造力和想象力,并用“fantasia(奇思妙想)”或者“invention(创意)”来赞颂艺术家。佛罗伦萨学者菲利波 · 维拉尼(Filippo Villani)指出,画家具有一种深刻的天赋,这种天赋使他们能与教授自由学科的教师(magistri)匹敌,因为正如自由学科的教师通过学习了解其学科的规则一般,艺术家也能凭借其天赋和敏锐的判断力获得其艺术的规则[19]Michael Baxandall, Giotto and the Orators: Humanist Observers of Painting in Italy and the Discovery of Pictorial Composition, 1350-1450(Oxford University Press, 1971), 74-75.。对艺术家创造性的重新认知来自艺术观念的改变,即艺术不再仅仅是对自然的“摹仿”,而能够超越自然进行新的创造。

同时,文艺复兴时期的行会制度较之中世纪有了较大的改变,许多艺术作坊不再仅仅强调艺术生产的商业利润和技术的熟练,开始转向“智性化”,注重独创性(originality)和艺术家风格的确立[20]常宁生、邢莉:《从行会到学院——文艺复兴时代的艺术教育及艺术家地位的变化》,《艺苑(美术版)》1998年第3期。。过去,艺术家受制于行会,在其学徒训练和艺术生产中,他们往往借助铁笔等工具临摹和复制相关的图谱、范本或艺术家的作品,其目的在于传承技艺,并使得作坊出产的作品能够保持一致性。从15 世纪中期开始,随着人文主义思想的传播,越来越多的艺术家开始努力学习古典文学和光学、数学、几何、解剖等科学知识,部分艺术家开始认识到,要使艺术脱离技艺而上升为自由学科,应当抛弃借助工具的路径依赖,临摹和复制有损“迪塞涅奥”(disegno)[21]disegno含义较为复杂,根据学者刘旭光的研究,该词最早出现于14世纪的意大利,既有设计的意思,又有创造的含义。1568年瓦萨里在《意大利艺苑名人传》中给该词下定义,认为是一种理性和非凡的判断力,从而成为一个美学的范畴。参见刘旭光:《西方美学史概念钩沉》,《人文杂志》2016年第9期。,并且对利润的追逐也不利于艺术家新形象的塑造[22]刘君:《从工匠到“神圣”天才:意大利文艺复兴时期艺术家的兴起》,第62页。。如1472年佛罗伦萨学者阿拉马诺 · 里努齐(Alamanno Rinuccini)指出,画家马萨乔(Masaccio)、多米尼科 · 威尼齐亚诺(Domenico Veneziano)、弗 拉 · 菲 利 波 · 利 皮(Fra Filippo Lippi)和 弗拉 · 安杰利科(Fra Angelico)各有其特定的绘画风格[23]刘君:《店铺、工作室和学校:文艺复兴时期的意大利艺术作坊》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2005年第3期。。瓦萨里在《意大利艺苑名人传》中也指出,多位艺术家有意识地开始确立自己的艺术独特性。

正是这些新的艺术理念和社会制度的变化重新定义了“艺术家”的概念。首先,“艺术家”一词所蕴含的“独创性”与“作者”所强调的“创造性”保持了一致;其次,“艺术家”不再是匿名的手工艺人,其名字与作品紧密联系起来。从这个意义上讲,“艺术家”与“创作者”正式等同起来。

从对“作者”词源的梳理可以看出,这一词汇包含了多重指向性,即作为事实层面的创造者、作为抽象观念的作者以及法律规则层面的排他性权利。作为事实层面的创造者实施了创造性行为,这是成为“作者”的前提;作为观念形态的“作者”确立了其作为主体的独立地位;而规则层面的排他性权利则确保了作者应获得的利益。这三个层面共同构成了现代意义上的“作者”的概念。在文艺理论层面,逐渐形成了“作者中心论”的批评框架;在艺术生产层面,形成了“艺术家是艺术创造的唯一主体”的观念;在法律制度层面,实现了法律对作者权益的确认和保障。从诗学到文学,从艺术到法学,“作者”这一概念成为多学科研究的重要逻辑起点。

二、社会参与式艺术的作者形态流变:复数性存在

社会参与式艺术依靠多元化社群的互动和交流而持续推动,创作主体不仅仅是艺术家,也包括参与其中的任何人。汤姆 · 芬克尔珀尔(Tom Finkelpearl)认为:“(这是一种)在各种重叠的标题下,包括互动、关系、合作、活动、对话和基于社区的艺术,在参与式艺术中,公民、普通百姓、社区成员或非艺术家与专业艺术家互动创作作品。”[24]Tom Finkelpearl, “Participatory Art , ” in Encyclopedia of Aesthetics,ed. Michael kelly (UK: Oxford University Press, 2014). https://arts.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/03/Participatory_Art-Finkelpearl-Encyclopedia_Aesthetics.pdf.这说明社会参与式艺术最为核心的特征是合作、协商和互动,以及其立足于社会的面向。当主体范围被改变、创作的过程具有美学本体论意义时,传统“作者”观也必然遭到消解,这既是20 世纪下半叶语言学转向所导致的“作者中心论”坍塌的深刻影响,也来自艺术自身的发展逻辑。

近代以来,“作者”不仅摆脱了模仿者的形象,也不再依附于任何人而获得合法性,从18世纪浪漫主义文学发轫,再经启蒙思想对人的解放以及康德哲学所确立的主体性,“作者中心论”这一观念在文学艺术领域逐渐确立:作者是作品意义的最终来源,也是作品的精神核心,更是阐释文学艺术的权威。但是,随着20 世纪俄国形式主义、英美新批评等文艺理论的发展,关注作者逐渐转向了关注读者和作品本身,尤其随着后结构主义“去中心化”思潮的发展,作者的权威性逐渐被消解。罗兰 · 巴特从共时性框架对传统作者观进行了批判,直接宣判了作者的“死亡”,他认为,一个作品的创作者在他/她作品的意义形成中是一个不必要的组成部分,创作者可以被完全摒弃,因为作品本身是一个完全成形的意义创造实体。翁贝托 · 艾柯(Umberto Eco)在《开放的作品》(Opera Aperta)中认为,文化作品的“开放”程度越高,所能解释的意义就越多。艺术作品的“开放性”在于艺术家的创作意图与读者/观众的反应之间的互动,而读者/ 观众会把自己的社会文化经验、期望和偏见带到艺术作品中。福柯则从历时性的角度解构了作为知识对象而被话语实践建立起来的“人”,分离了作者与文本之间的关系,区分了作为版权所有者的“作者”与作为文本所有者的“拥有者”,人的主体性被功能性所取代[25]邓丽芝:《语言学转向下“作者死亡论”研究——以巴特、福柯和拉康为例》,硕士论文,华中师范大学,2015年,第19——21页。。罗兰 · 巴特、艾柯、福柯等人瓦解了作者的权威性和唯一性,消解了作者作为个体的意义,从而为文本意义的开放性与多元性提供了更多的空间[26]刘怡杉:《作者的退隐与复归:对西方作者理论的再思考》,硕士论文,福建师范大学,2018年,第37页。。

从艺术史的发展来看,18 世纪以来建立在审美现代性基础上的艺术自律性,在20 世纪前卫艺术运动的风云际会中遭遇了合法性危机,经过达达主义、波普艺术、极少主义、大地艺术、贫穷艺术和情景主义国际运动的洗礼,艺术作为一种独立的、自洽的、自我指涉的体系不断被侵蚀、质疑和消解。艺术向自身敞开,向观者敞开,向社会敞开,其意义也在这种不断敞开中得以重塑和重构。社会参与式艺术活动即是一个具有开放性的过程,形成德勒兹所说的“游牧”的场域。在《机器无意识》(L’ inconscient Machinique)一书中,瓜塔里(Guattari)解释了在游牧过程中“解辖域化主体”的概念,认为反符号系统和反再现系统是其前提,流动性以及对总体秩序的抵抗是其特征。法国哲学家尼古拉斯 · 伯瑞奥德(Nicolas Bourriaud)在此基础上进一步提出了“关系美学”,认为此种制造交往与共处的艺术打开了一个“社会间歇”(social interstice),“作品的意义从链接艺术家传递之各种符号的运动中产生,也从展览空间个体的合作中产生”[27][法]尼古拉斯·伯瑞奥德:《关系美学》,黄建宏译,金城出版社2013年版,第105页。。在此,差异化的“非主体的主体”得以塑造,也可以说,这是传统主体及其思维体系的瓦解。

社会参与式艺术,首先,否定了作者是一种单一的来源,转而肯定不同类型主体及其不同程度的智力付出;其次,否定了作者中心地位,作者意图不再是意义的来源,而成为一种联结人与人沟通的方式,是一种关系性的存在,一个交织着各种文化符号和社会关系的网络;最后,它否定了作者本身,在社会参与式艺术中,当依据作品所再现、制造或诱发的人际关系来判断艺术作品的时候,“作者”也死亡了。因为面对社会参与式艺术的非叙事性,艺术生产的结果并非评价的标准,合作与互动的过程才是构成这一艺术的关键。“谁在说”不重要了,“如何说”才是关键。不过,作为一种观念体系的“作者”观,在后现代主义思潮影响下的社会参与式艺术之中坍塌,既是一个逻辑的必然,也是一种新的表述方式的开启。因为去中心化的离散效应虽然导致隐身于文本之后的“作者”被消解,却也可能导致意义的无限膨胀继而模糊了阐释的界限,况且“作者意图”依然是一个不可回避的问题,即作者消散之后怎么办?

早在20 世纪初期,巴赫金(Bakhtin)就针对作者问题提出了“复调”理论,他反对全知全能的作者权威形象,希望通过塑造“对话型”的作者达到沟通的目的,虽然他并没有通过彻底否定作者的主体性达到批判的目的,但是已经为“作者”理论提供了新的思考。而汉娜 · 阿伦特(Hannah Arendt)关于人的复数性(plurality)的思想,则从人的基本存在意义上为回答作者意图问题提供了另外一条路径。阿伦特在《人的境况》中针对“公共领域”的思想,从思考人的境况入手,阐述公共领域的建构,而“复数性”就是公共领域中“人”的基本特征。所谓“复数性”,即是指人的平等性和人的差异性,平等性指的是“每一个人都能提供新的视角和作出新的行动”[28][美]汉娜·阿伦特:《人的境况》,王寅丽译,上海人民出版社2017年版,第5页。;差异性指的是“每个人都是独一无二的个体,正是这种差异化的个体构成的差异化的公共领域,才是真正的公共领域”[29][美]汉娜·阿伦特:《人的境况》,王寅丽译,第32——39页。。社会参与式艺术作为公共艺术的一种,其主体活动空间、艺术产生方式均发生于公共领域之中,“作者”所体现出的是“复数性”而非“集体性”,其原因就在于人的“复数性”思想肯定了个人的价值,“复数性”存在使得人们摆脱孤独和原子化的个人状态,在公共领域中从彼此不同的个体身上获得确证,不同视角、不同观点、不同层次的人的沟通形成相互依存的共同体,这也是公共领域存在的必要前提。反之,过去对大众集体性的强调,往往由集体掩盖了个人价值,从而导致大众社会中出现整齐划一的机械化面貌。

因此,从观念形态上讲,虽然传统的“作者”在社会参与式艺术中隐身、以作者为中心的意义阐释失效,然而事实上的“作者”并未缺席,相反,这一艺术形式的开放性使得任何参与者都能够进入,从而也意味着“作者”意义阐释的多样性。从这个意义上讲,社会参与式艺术中的作者以去中心化的复数性重新出现,通过协商达成的共识是推动其发展的动力。

三、社会参与式艺术的作者属性转化:行动的共同体

社会参与式艺术的生产机制不再是个人的创作,而是通过一个集体去持续推动的过程。“把公共策略视为美学语言的一部分,这些艺术作品的结构来源不纯粹是视觉性的或政治性的讯息,而是源自一种内在的需要,由艺术家构思,并和群众合力完成。”[30][美]苏珊·雷西:《量绘形貌——新类型公共艺术》,吴玛悧等译,台湾远流出版事业股份有限公司2004年版,第27页。这种艺术创作方式从根本上动摇了艺术自治的话语权,也打破了阿多诺所认为的“艺术是一种社会关系的想象性解决”的论点,正如格兰特 · H. 凯斯特(Grant H.Kester)所说,“所谓‘具体的介入’是以‘社会政治关系’来取代传统艺术材料,如大理石、画布或颜料。从这个角度看,重点不在于物件的形式状态,而在于藉美学经验,挑战寻常的观念······”[31][美]格兰特·H. 凯斯特:《对话性创作:现代艺术中的社群与沟通》,吴玛悧等译,第17页。。当艺术创作的发生建立在真实的社会之上,并且试图建构新的主体间关系模式时,“作者”开始跨越固有的界限,也跨越了不同文化表述之间的鸿沟,“作为生产者的作者”走向了“行动的共同体”。

“作为生产者的艺术家”的认知,是经由马克思主义、法兰克福学派以及艺术社会学的理论建构而成的,对分析视觉图像从文本的隐喻转向文化政治的介入以及艺术与社会之间的关系起到了重要的作用。近20 年来,当代艺术的生产、传播、展示和交换条件发生了重大变化,社会参与式艺术所开展的基于情境的实践当中,艺术家深入地区或社群进行田野调查、研究文化、注重沟通,他们是与社群处于平行地位的引导者,或者将主导权交给社群。艺术以一种类似社会工作或者项目的方式推进,既有倡议者的想法,也不断地加入参与者的智慧。“作为生产者的艺术家”这一阐释方法面对新的艺术现象显得较为乏力。约瑟夫 · 科苏斯(Joseph Kosuth)曾经提出“作为人类学家的艺术家”(the artist as anthropologist)的观点,他认为当代艺术家在本质上逐渐具有知识分子的性格,艺术家成为意义及文化书写的媒介和代理人(agency)[32]Joseph Kosuth, Art After Philosophy and After: Collected Writings,1966-1990 (Cambridge, MA: MIT Press, 1993).。哈尔 · 福斯特(Hal Foster)则在20 世纪90 年代提出了“作为民族志学者的艺术家”(The artist as ethnographer),他认为艺术介入社群,将社会关系还原为交往关系,将实践作为话语的再编码,最终将主体由经济关系所界定转向了由文化身份所界定[33][美]哈尔·福斯特:《实在的回归:世纪末的前卫艺术》,杨娟娟译,江苏凤凰美术出版社2015年版,第180——215页。。

广东青田“艺术龙舟计划”,李竹摄影,2019年

艺术家转化为民族志学者的过程,拓展了通过艺术实践理解社会生活的途径——例如主体的自反性思考、作品对观众/读者的影响、地方性知识以及审美价值之于现实问题的观照。当艺术从个人生产走向合作的行动,这在一定程度上构成了一种“共同体”(community)。根据斐迪南 · 滕尼斯(Ferdinand Tönnies)、R. E. 帕克(R. E. Park)等人的研究,“共同体”的源头是古希腊的城邦制度。本尼迪克特 · 安德森(Benedict Anderson)认为“民族”就是一种想象的共同体,“共同体”指涉的不是“虚假意识”的产物,而是一种社会心理学上的“社会事实”,它使人们在民族形象中感受到——种真正无私的大我与群体生命的存在[34][美]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体——民族主义的起源与散布(增订版)》,吴叡人译,上海人民出版社2016年版,第3——25页。。可见,共同体强调一种认知的趋同。而对于“行动”来说,自马克思发现了实践的价值以来,“行动”

就是创造物质世界和精神世界的主要途径。汉娜 · 阿伦特认为“行动”是积极生活的重要部分,是直接在人们之间进行的活动,通过行动体现了人的尊严和价值,彰显了自身的独特性。因此,“行动的共同体”指向的是在社会参与式艺术之中,人的行动构成了一种互动与沟通的网络,行动者的意图、语言和路径,彼此交错、纠缠、蔓延,不断变化、流动与扩展,行动者既是一个行使权利的主体,也是一个承担责任的主体[35]李竹:《“公共领域”基本范畴再讨论:汉娜·阿伦特的批判与重构》,《公共艺术》2021年第1期。。

当下越来越多的社会参与式艺术将艺术行动与生态环保、乡村振兴、城市更新结合起来,以寻求对艺术和社会关系的新的理解。广东青田于2019 年6 月开展的“艺术龙舟”计划就体现了这种变化。顺德水乡有着深厚的“龙”文化,在青田,家家户户都有供奉的神,而“水”是当地信仰的联系纽带以及文化秩序的象征。过去每年6 月的“龙母诞”期间,当地人都要划龙舟、吃龙船饭,意在保佑人畜平安、五谷丰登。艺术家通过与在地村民长期的相处和沟通,试图挖掘和展示当地族群独特的信仰空间,发起了“艺术龙舟”项目。在该项目中,艺术家和当地村民共同展示了祭水、祭龙头、拍卖龙舟位置、点龙睛等仪式,并且组成龙舟队,以“上善若水”为号,从青田出发,和其他的传统龙舟一起驶入龙潭村水域参加“龙母诞游龙舟”活动,以唤起人们的乡土情怀表达对水的敬畏之意。

“艺术龙舟”的意义在于不仅以当代艺术的形式重构了传统民俗,借由万物有灵的民间信仰去展示“水”的象征意义与实际意义,更重要的是在这一过程中,通过促进乡民的交流以填补社群间隙。借助划龙舟和“龙母诞”仪式,大批外出打工的青年人纷纷回乡,他们成为“艺术龙舟队”的主力,在整个过程中,华南乡村宗族所展示的行动力、执行力和凝聚力,不仅在情感维系上促进了事件的推进,而且在资金募集与财务公开上显示了传统文化和现代文明的对接与融合。这一艺术事件所呈现出的关系如同华南乡村的水系,平行、平等而脉络交错,这一所有人皆为作者的“无作者”思维,完全消解了艺术家的个体性,成为徳勒兹在“块茎”理论中所提出的“去中心化”的自由流变的形态。“艺术龙舟”项目所融合的民间信仰、庙会风俗,当地宗族所起到的沟通、组织等作用,既贯穿了艺术对华南乡村宗族的尊重,也体现了当地族群积极接纳新事物,重塑传统的努力。当地人和艺术家的合作让彼此认识到:无论将之视为艺术也好,仪式庆典也罢,当彼此接纳对方形成双向交流时,会形成一种群体的凝聚力,并外化为实际行动去推动价值的实现。

四、社会参与式艺术的作者身份塑造:认同与共享

社会参与式艺术向所有人开放,每个人都被视为他人创造力的促进者,艺术作为反思与观念的媒介,不再由艺术家独占,而是呈现了每个人的创意和价值,通过社群的结盟,艺术的能量释放于更大的社会网络之中。在此,艺术创作是一个价值发现的过程,其反映的是社会文化议题整体观照的哲学思考及伦理行动。这种立足于当地历史变迁和现实境况的实践而产生的多样性模式让艺术的内涵变得不稳定,也让作者的身份界限变得不再明确清晰。

由于个人在文化边界内的多样性以及社会和政治结构的多层次性,定义一种身份并不容易。德里达、福柯等人认为:“身份源自相互依赖的力量形成的一个网络,这些力量为一个共同体内的所有成员规定社会角色,为其地位提供奖励,规范其行为并安排各种权力关系。”[36][美]简·罗伯森、克雷格·迈克丹尼尔:《当代艺术的主题:1980年以后的视觉艺术》,匡骁译,江苏美术出版社2013年版,第61页。也就是说,身份是在历史、文化和社会之中被建构起来的,既不是单一的属性,也不是一成不变的,而是充满了驳杂与多元的特质。因此,在艺术实践的背景下定义身份是一件较为困难的事情,尤其是社会参与式艺术的媒介是人与人之间的关系——参与者、创造者、观看者之间的关系,主体的意图和手段之间的关系,等等。换句话说,艺术的每一个变化和走向,都是由该项目参与者的身份所定义的,反之,社会参与式艺术也影响了与作品相关的特定身份的话语权力。

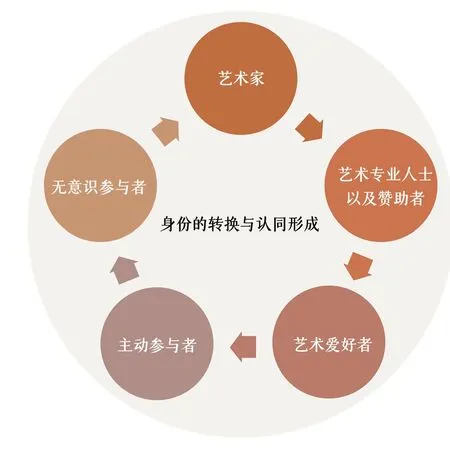

从个人对艺术参与的深度和频率来看,社会参与式艺术作者的身份可以分为:艺术家、艺术专业人士及赞助者、艺术爱好者、主动参与者和无意识参与者。艺术家,即直接创作的人。艺术专业人士以及赞助者包括从事艺术研究的学者、设计师、建筑师、美术馆人员、画廊老板、赞助机构人员和策展人等。艺术爱好者指对艺术有一定认知并经常参与艺术活动的人。主动参与者,指的是积极参加某些艺术活动的人。无意识参与者,指的是因为偶然原因出现在艺术现场的人。

社会参与式艺术身份认同过程的可视化

讨论这些身份的目的在于,他们各自的“标签”并不是固定不变的,而是在不断转换的,每个人都可以根据具体情况在这些类别之间灵活移动。社会参与式艺术的跨学科性质使其超越“艺术世界”,将主体扩展到更广泛的群体。艺术家也并不总是创造者,艺术的赞助者也会成为关键性的决定者,而主动参与者甚至无意识参与者也可能会成为创造的来源之一。当然,这种分类仅仅是讨论的形式之一,毕竟每一个个体都具有不同身份,有些身份甚至是相互重叠、相互交织的,体现了个体在社会、经济、政治和文化体系中的相关性,这些身份转换对于“认同”(identity)的形成具有重要的意义。不同主体身份之间的流动、变化和不断被重新建构的过程,也是自我或者他人逐渐被认可和接纳的过程,“认同”反映了社会的多元因素如种族、民族、职业、性别、年龄和信仰等是如何在一个社会参与式艺术中被融为一炉的。正如保罗 · 埃尔格拉(Pablo Helguera)所言,“我们之所以建设,是因为我们寻求与他人接触,他们之所以一开始就会来,是因为他们在我们所建设的东西中认可自己”[37]Pablo Helguera, Education for Socially Engaged Art: A Materials and Techniques Handbook (New York: Jorge Pinto Books, 2011), 22.。如果一个人不能认同一项工作,他们为什么要参与?

批评家王南溟发起的“社区枢纽站”艺术项目,与策展人马琳、上海陆家嘴社区公益基金会以及上海大学上海美术学院合作,将社会学的社会工作与艺术学的策展人工作相结合,形成了一种新的身份“社工策展人”,聘请的第一位社工策展人是上海大学的博士研究生周美珍。

周美珍上岗以后的第一个项目是“星梦停车棚:陆家嘴社区展”,该项目地点在陆家嘴高楼后面的东昌新村,这个老旧街区生活着大量的独居老人,这些老年群体平时缺乏参与更多文化活动的机会。“星梦停车棚:陆家嘴社区展”将“老龄新生活”作为关注的对象,通过对老年人的访谈,希望以艺术的方式呈现他们的梦想。该艺术项目吸引了大量的居民参加,尤其得到了老年人的认同。展览的内容包括居民的口述史、老工人拍摄的摄影作品、艺术家和老人合作的彩色拉线装置作品等。部分老人从一开始的被访谈对象,逐渐变为展览的解说员,他们甚至提出了新的艺术创意。而周美珍则同时作为社会工作的志愿者和艺术项目的策展人,在其中穿针引线,起到了推动各个环节的重要作用。

该项目为社会参与式艺术提供了一个新的思考路径:将过去被固定身份的某一类人群,变为可以跨越不同类别社会身份的人群,并从艺术创意的角度让过去被忽略的群体可以共享文化艺术。可见,身份认同的形成,往往需要多种因素的合力,譬如如何建构社区关系网,如何增加社区福利的供给,如何增强社区的共同价值。艺术进入生活的现场,并不是将大众作为一种创作的材料或者工具,而是让他们有生产/接近/使用艺术的权利[38]黄孙权:《迈向社会性艺术:艺术实践的知识关乎社会政治过程的知识》,《新美术》2013年第10期。。只有立足于在地的立场,真正从“内部人”的视野挖掘和回应相关诉求,让不同的群体意识到某种共同的利益,愿意参与其中,并获得一定的资源从而激发活力,才能真正形成主体的合作与艺术的分享,也将有利于身份认同的塑造。

余论

社会参与式艺术展示了公共艺术从空间到话语实践的发展历程,在这个话语实践之中的“视觉”意义,不仅仅是静态的、被观看的对象,还是协商的过程、交流的方式、行动的价值以及图像的综合表达,是由历史和文化结构塑造的,是在社会框架之中体现出来的。因此,社会参与式艺术的“作者”问题,既反映了抽象主体的解构和崩塌,也反映了既有的观念面对鲜活实践的困惑与拒斥。首先,就作者形态而言,其主体是完全开放的、偶然的,并以去中心化的“复数性”确证了个人意图与集体共识的在场;其次,就作者属性而言,艺术的生产机制已然从个体的创造变为集体的合作,这也让作者从生产者走向了“行动的共同体”;再次,作者身份的多变性和可转换性,让主体在交流互动中逐渐实现了价值认同和共享,这些变化反映了当代艺术实践对观念和制度的突破,也意味着既有的理论或者规则自身需要不断拓展边界,不断正视现实,修正已有的认知;最后,需要指出的是,当前的社会参与式艺术与城市更新、乡村振兴的大量结合,在许多个案中产生了积极的社会效应。当一个项目为社群带来可以预见的收益时,如何在法律意义上确定“作者”,并解决随之而来的人身权和财产权等利益分配问题就变得尤为重要。目前的在地社群处于一种事实上的匿名状态,如何在法律层面进行分析并确权,将是未来有关社会参与式艺术作者问题的一个难点和困境。