基于VOSviewer软件的中药材产地加工与炮制一体化文献分析与思考△

彭杰,叶丽芳,吴梦玫,吴孟华,马志国,曹晖,张英

暨南大学 药学院/岭南传统中药研究中心/国家中药现代化工程技术研究中心岭南资源分中心/广东省中医药信息化重点实验室,广东 广州 510632

中药材经过加工与炮制,制备成中药饮片以供中医临床调配处方使用。这个过程包括2 个环节——产地加工与中药炮制。前者的目标产物是中药材,后者的目标产物是中药饮片[1]。深入剖析产地加工与炮制在不同历史阶段的演变,可知两者从萌芽到发展、再到成熟阶段,发展轨迹时有重合。先秦至两汉时期,无特定炮制技术而仅有产地加工;魏晋南北朝时期,由于炮制技术的逐渐发展,出现趁鲜加工与炮制一体化的萌芽;隋唐至五代时期的产地加工多聚焦于药材的干燥,而炮制方法开始出现多样化的趋势;宋元时期,趁鲜切制逐渐增多,且加工与炮制互相渗透;明清时期,中药产地加工与炮制逐渐分开;近现代以来,两者成为完整、独立的2 个阶段,产地加工仅存在于农业与医药行业的交叉地带,而炮制成为饮片加工的重要环节。中药产地加工与炮制的加工过程,均有净切制、干燥等工序,重复操作直接影响饮片的临床有效性。而此过程耗费大量的人力、物力,增加了企业生产成本,造成极大浪费。同时,传统产地加工多为农户零散加工,缺乏规范和标准,导致后续环节饮片质量参差不齐。

趁鲜炮制有着悠久的历史经验,浙江衢州乌药、吉林抚松人参、四川江油附子均是传统道地药材,由产地直接加工炮制制成商品饮片,供应全国。自20 世纪70 年代起,有学者提出“药材趁鲜切制加工”、20 世纪90 年代起提出“鲜药炮制”,逐步形成将炮制前移与产地加工融为一体的设想。1997 年,暨南大学曹晖教授师承中国中医科学院中药研究所王孝涛先生学习期间,提出“实施中药材在道地产区一次性制成中药饮片产业设想”等。2015 年,由南京中医药大学牵头的国家中医药行业专项——“30 种中药饮片产地加工与炮制生产一体化关键技术规范研究”启动,标志着“产地加工与炮制一体化”(以下简称“一体化”)得到了国家层面的认可。同年,关于“一体化”所发表的论文数量呈上升趋势。仅就2015—2020 年中国知网数据库的统计数据可知,相关论文数量由3 篇/年跃升至20 篇/年,论文总量从12 篇跃升至100 余篇(图1)。本文通过检索国内外文献数据库,搜集“一体化”的文献报道,对文献关键词、作者、研究机构、期刊类别,以及“一体化”研究对中药饮片有效成分、药理活性、质量评价的影响进行分析,为其深入研究及有效实施提供参考。

图1 2005—2020年“一体化”每年发文量和发文总量

1 资料与方法

1.1 数据来源

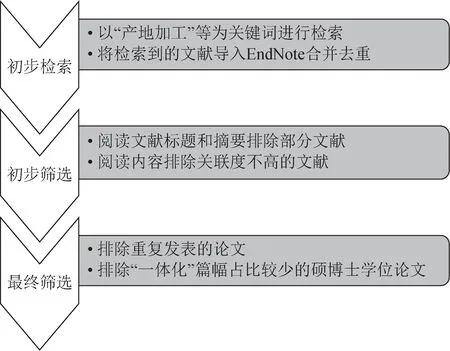

检索1997—2021 年公开发表的论文。检索数据库包括中国知网数据库、维普数据库、Web of Science、PubMed。以“产地加工”和“炮制一体化”或“趁鲜加工”或“趁鲜切制”或“产地加工工艺”,以及“origin processing”“integration processing”或“fresh processing”或“fresh-cut”或“origin processing technology”作为检索词,通过逐篇查阅文献的篇名、关键词、摘要和全文进行初步筛选。文献纳入标准:1)文献类型为公开发表的实验性论文,中英文语种;2)相关硕博士学位论文。文献排除标准:1)文献关键信息模糊;2)重复发表的论文;3)会议论文等非公开发表的文献;4)综述等非实验性论文;5)科技成果、专利等。初步检索265 篇文献,按照排除标准排除145 篇,最终得到符合纳入标准的有效文献120 篇。其中,中文文献119 篇(硕博士学位论文22 篇、期刊论文97 篇),英文文献1 篇。文献检索流程见图2。

图2 “一体化”文献检索流程

1.2 方法

采用回顾性研究方法,详细阅读相关文献120篇,提取文献关键词、作者、研究机构、研究内容等有效信息进行统计分析。

2 结果

2.1 基本情况

符合纳入标准的有效文献中,涉及植物类药材58 种,其中,根及根茎类39 种(67.24%),全草类、花类、茎木类、皮类和果实种子类合计19种(32.76%);研究频次最多的药材为黄精(9次),其次是何首乌、白芍和大黄(6 次),再次是延胡索、苦参和牡丹皮(5 次),花类药材葵花盘和茎木类药材桂枝研究较少,分别只有1 次。相关论文中,研究“一体化”前后化学成分变化的有94 篇、药理活性变化的有29 篇、最佳工艺的有81篇,总和超过120 篇的原因是部分论文对其中2~3个研究对象都有涉及。根据学术论文的来源分布统计结果发现,论文发表期刊比较集中,47.42%的论文发表于《中国实验方剂学杂志》《中草药》《中药材》《时珍国医国药》《中国中药杂志》和《中国现代中药》,而《中国实验方剂学杂志》和《中草药》作为“一体化”研究方向具有重大影响力的学术期刊,收录了其中20.62%的论文。

2.2 关键词、作者及机构分析

VOSviewer 是一款基于文献的共引和共被引原理构建和查看文献计量图谱的可视化分析软件[2]。将纳入文献以.Refworks格式导出,再导入VOSviewer进行文献计量分析,设置每篇文档最多出现的作者数量(maximum number of authors per document)为25、每个作者最少的发文量(minimum number of documents of an author)为1,部分与其他作者没有合作关联的作者也计算入内。设置每个关键词出现的最少频次(minimum number of occurrences of a keyword)为2,部分与其他关键词没有关联的关键词也计算入内。

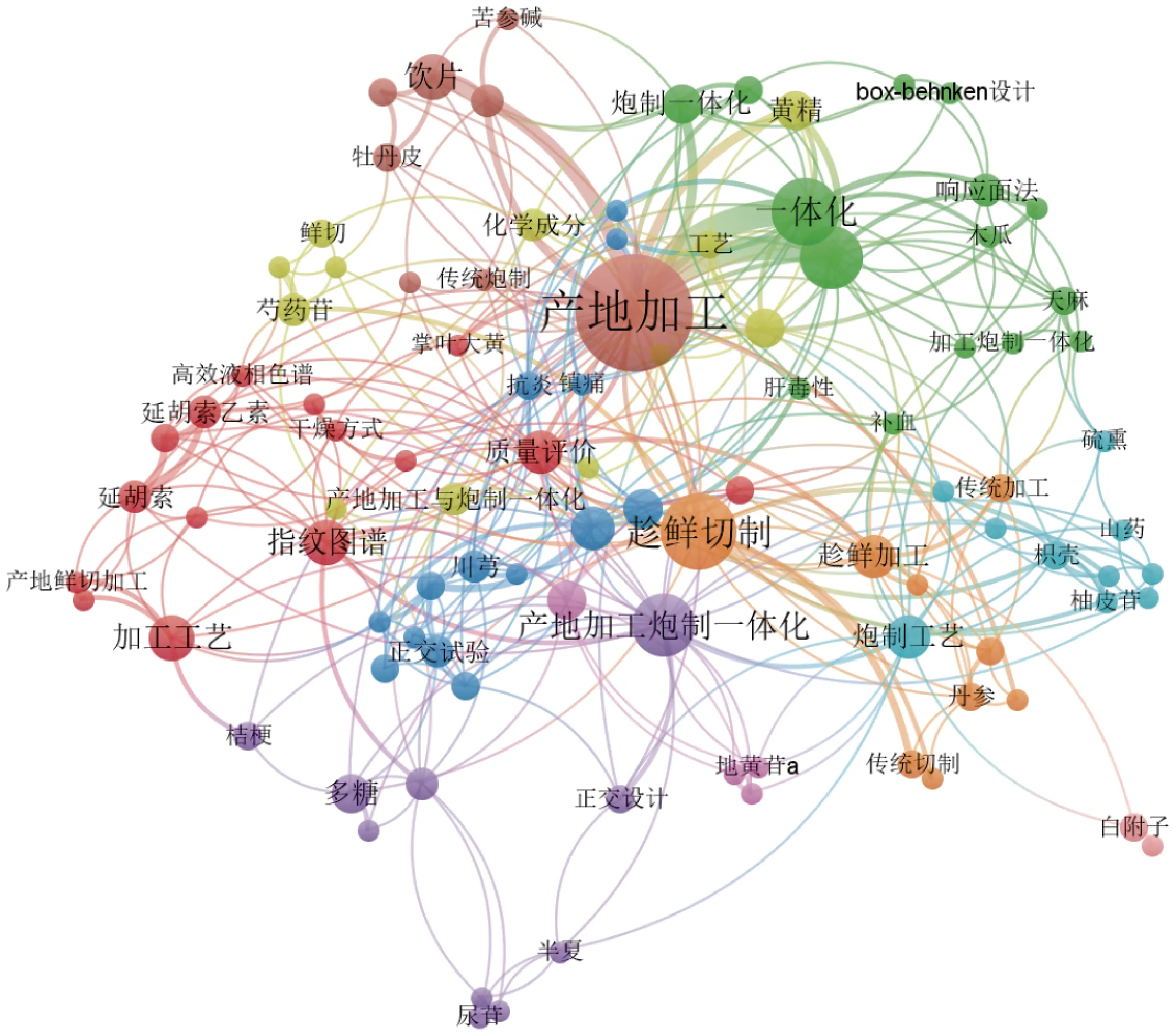

2.2.1关键词可视化分析“一体化”论文关键词共现图见图3,图中节点及字号大小取决于关键词出现的频次,节点越大代表出现次数越多,说明其在相关领域的贡献程度越大。不同颜色表示不同的聚类,连线代表关键词之间有所关联,即两个关键词出现次数越多,两者之间的关联性越强,连线越粗。

图3 “一体化”关键词聚类图谱

如图3 所示,“一体化”关键词主要分为六大类:聚类1(红色)主要以指纹图谱为中心,以加工工艺、质量评价、产地鲜切加工、延胡索、延胡索乙素、干燥方式和高效液相色谱等为辅助研究;聚类2(棕色)主要以产地加工为主,主要研究牡丹皮饮片和苦参饮片;聚类3(绿色)以“一体化”为主要研究对象,用响应面法、Box-Behnken 设计等手段来筛选木瓜等药材的最佳“一体化”工艺,同时涉及到补血和肝毒性等关键词;聚类4(浅蓝色)主要以炮制工艺为主,研究“一体化”与传统加工枳壳中的柚皮苷含量差异及硫熏山药的“一体化”工艺;聚类5(黄色)趁鲜切制节点最大,说明其出现的次数最多且与趁鲜加工、传统切制、传统加工、丹参等关键词联系紧密;聚类6(紫色)以“一体化”为中心,主要研究桔梗中多糖含量及半夏中尿苷含量,最终以正交设计试验得出最佳“一体化”工艺。

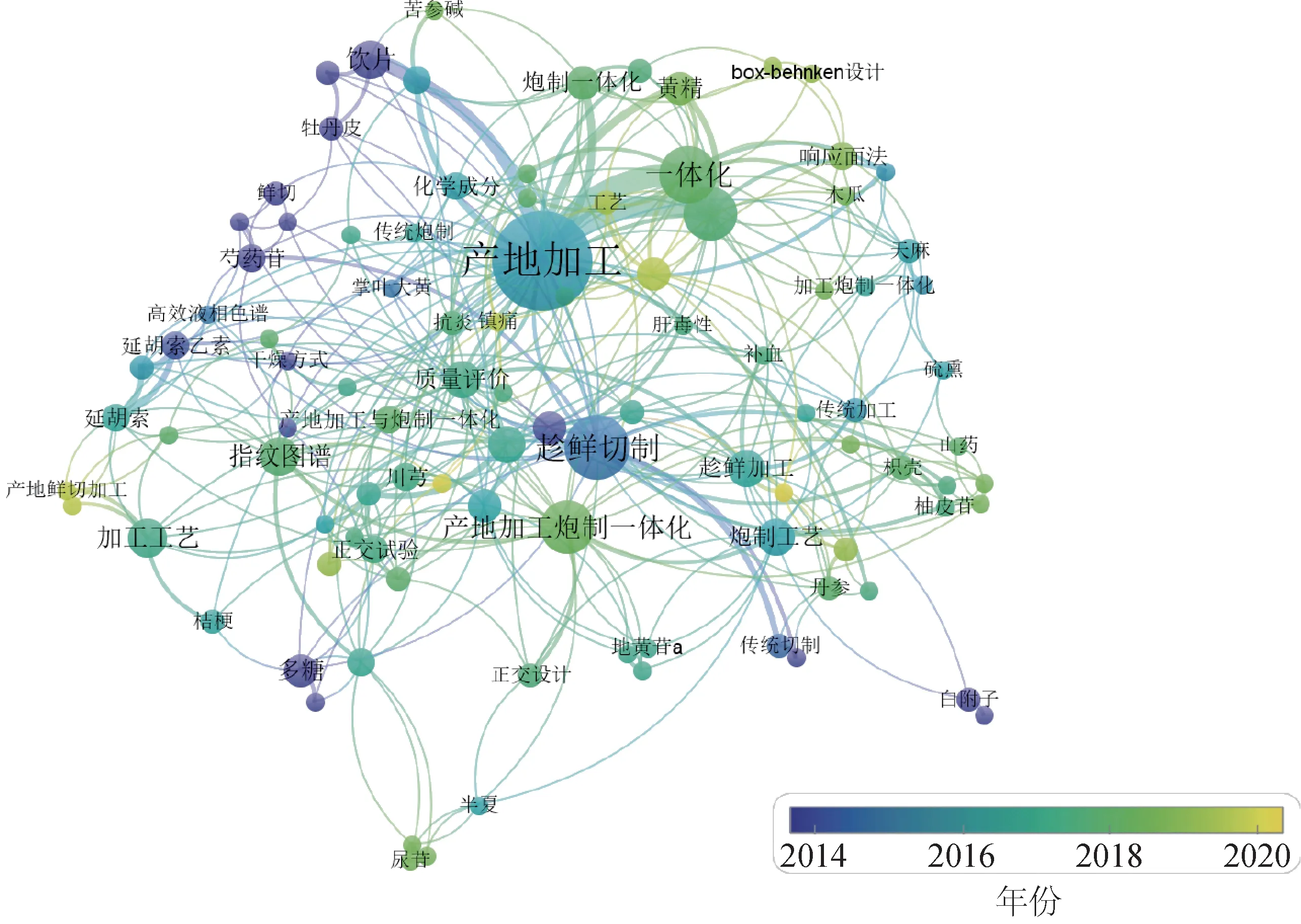

如图4 所示,关键词随时间的变化情况展现不同阶段热点关键词信息。2014—2016 年为“一体化”研究的起步阶段,出现了产地加工、趁鲜切制、饮片、传统切制、白附子、高效液相色谱、多糖等重要节点关键词,为“一体化”发展打下了坚实的基础;2016—2018 年为“一体化”的发展阶段,关键词数量呈现显著增加的趋势,出现学科交叉和融合,如炮制、指纹图谱、肝毒性、补血、镇痛、正交设计、尿苷、柚皮苷、新橙皮苷等,对有效成分、药理活性和“一体化”指纹图谱的研究逐渐出现并成为主流;2018—2020 年关键词主要为产地鲜切加工、Box-Behnken 设计、响应面法、“一体化”等,表明随着“一体化”成为业界共识,关于标准制定及工艺优化等研究逐渐出现,“一体化”逐渐趋于标准化、系统化和完善化。

图4 “一体化”聚类关键词时间图谱

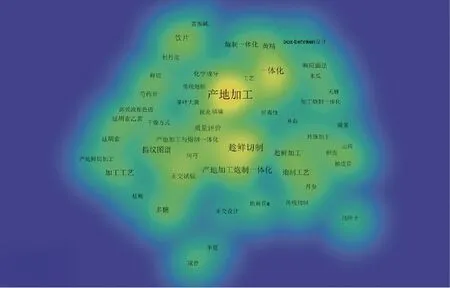

如图5 所示,颜色从冷色系(绿色)到暖色系(黄色)过渡,关键词共现频次越高,其文献的研究热度越高。“产地加工”合计出现35 次,联系强度高达88,说明近年来产地加工不再单单以研究传统加工方式为主,“一体化”也逐渐成为热点;“趁鲜切制”出现16 次,联系强度为35,说明趁鲜切制依然是“一体化”的主要组成部分之一。文献的频次统计代表某一领域的研究内容的高度凝练,可分析出“一体化”发展的脉络及研究思路,研究逐渐转向具体化,针对解决实际问题的研究增多。“一体化”的研究逐步形成了以产地加工为研究中心,多维度、多角度、多指标地分析“一体化”对药材质量的影响为主线的研究策略,使“一体化”研究朝着更高层次发展。

图5 “一体化”聚类关键词密度图谱

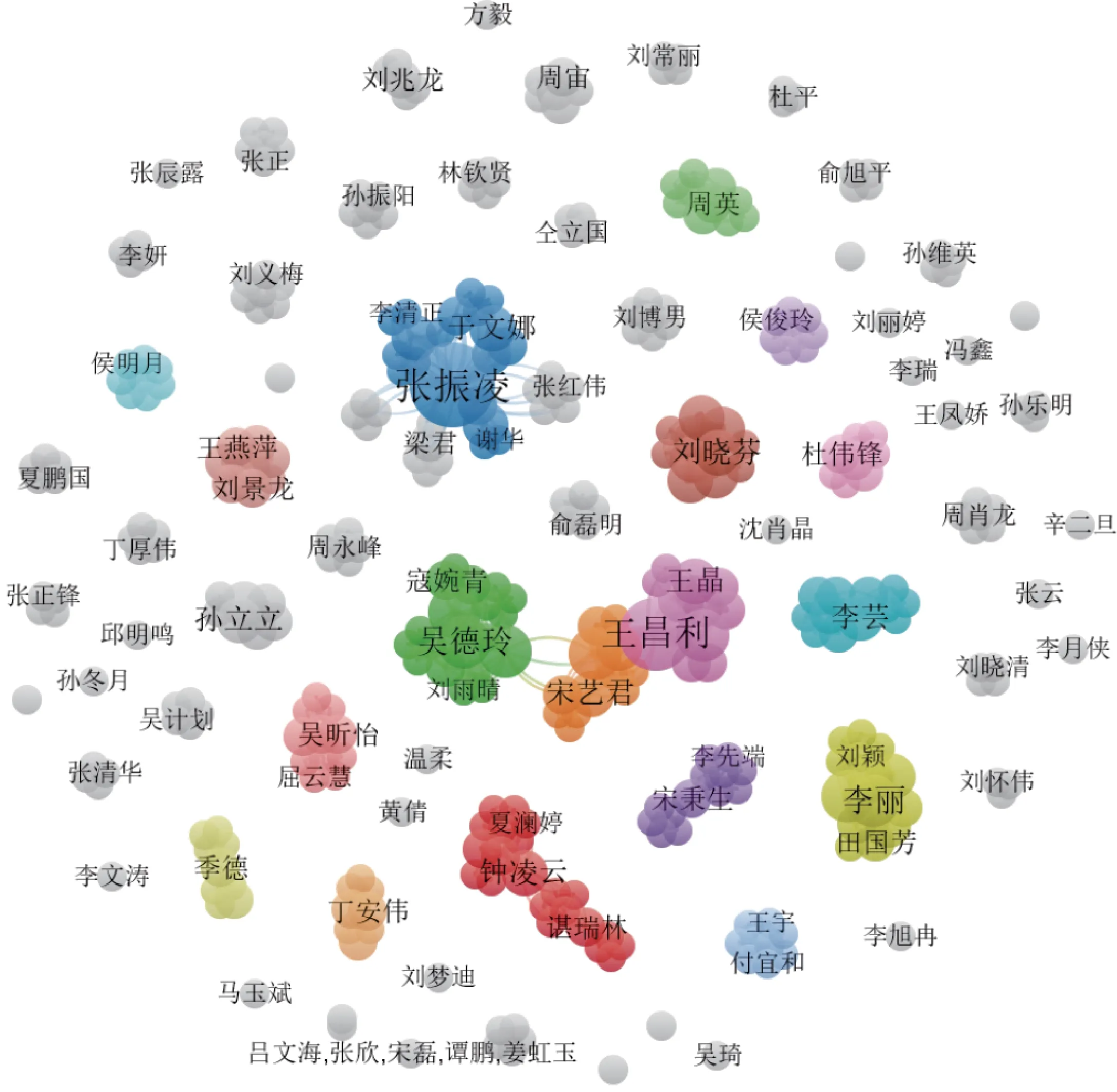

2.2.2作者及研究机构可视化分析 发文作者群体可以反映出该领域的主要领军人物及杰出科研团队,通过连线强度反映团队之间的合作关系等信息。如图6 所示,作者之间的合作关系大致可以分为7 大聚类:聚类1(深蓝色)代表以张振凌、李清正、于文娜和谢华组成的河南中医药大学研究团队,研究方向主要以地黄、虎掌南星、酒萸肉为主,同时还与河南省食品药品检验所及郑州工业应用技术学院有一定合作;聚类2(棕色)为成都中医药大学刘晓芬团队,研究了“一体化”对川芎化学成分的影响,优选了川芎“一体化”工艺;聚类3(红色)为来自江西中医药大学的钟凌云和夏澜婷,连线表明江西江中中药饮片有限公司的谌瑞林与其有合作关系;聚类4(浅蓝色)为甘肃中医药大学李芸团队,主要开展甘肃道地药材大黄的研究;聚类5(紫色)为中国中医科学院中药研究所李先端和甘肃神州红药材科技有限公司宋秉生;聚类6(黄绿色)为中国中医科学院中药研究所的李丽、田国芳和刘颖;聚类7(黄色)为陕西中医药大学宋艺君团队,作为桥梁连接了安徽中医药大学吴德玲、寇婉青和刘雨晴及陕西中医药大学王昌利团队。图6 的外围部分基本都是单人作者,且与其他团队没有太强的关联性。由此表明,发文作者主要呈现出整体分散而部分集中的现象,且从图中连线数量可以得出,小群体内部之间的合作紧密,这种紧密关系一般是建立在同一地区之内,小群体之间的合作较少。对发文机构的研究可以获取不同地区对“一体化”的研究情况,从而判断出哪些研究机构和地区在“一体化”研究领域起着重要的引领作用。河南中医药大学、安徽中医药大学和陕西中医药大学发文量均在两位数以上。南京中医药大学自主持行业重大项目后发文量也较多,唯一1 篇英文文献也出自南京中医药大学[3]。对其论文组成进行分析,包括4篇硕士学位论文和5篇期刊论文,培养了一批未来的“一体化”研究骨干。研究机构大多数为中医药院校,集中在中部及东部沿海地区,且这些机构大都参与了国家中医药管理局中医药行业科研专项“一体化”项目。

图6 “一体化”作者聚类图谱

2.3 文献内容分析

2.3.1“一体化”工艺分类 对已发表文献进行深入研究,发现“一体化”工艺大致可以分为3 类:一是趁鲜切制,二是鲜药材特殊加工后切制,三是辅料炮制与产地加工相结合(表1)。对“一体化”工艺的分类可以有效地区分不同类型的药材,并基于已有研究的结果,为其他药材的“一体化”工艺研究提供参考。

2.3.2“一体化”研究涉及的药材种类差别及原因分析 研究的58 种植物类药材中,根及根茎类药材有39 种,全草类、花类、茎木类、皮类和果实种子类有19 种。研究频次较高者如黄精9 次,何首乌、白芍和大黄各6次,延胡索和苦参各5次。推测根及根茎类药材出现频次较高的原因包括:1)质地坚硬难软化。质地坚硬的药材用水浸润至透心非常困难,时间过长会导致腐烂和微生物滋生等问题,并导致切制工作难以顺利开展,如大黄、葛根、茯苓、乌药、商陆等。2)有效成分易溶于水。产地初加工后的干燥药材需经过水润软化,如果药材的有效成分易溶于水,则会导致药效降低,影响临床疗效,如苦参、何首乌、大黄等。3)含淀粉极难润透。药材含有淀粉、黏液质等有效成分,润制过程中淀粉遇水形成一层水化膜阻止水分进一步渗透,并且质地松泡易碎,切制败片率较高,给饮片厂造成较大经济损失,如山药、白芍等。4)蒸制后呈角质样。部分药材需经过煮或蒸等特殊加工,煮或蒸后的药材质坚实、断面平坦呈角质样,需经过更长的浸泡时间,如操作不规范易导致药效流失,造成浪费,如延胡索、天麻、北沙参、莪术。5)药材易酶解。药材含有的内生酶在润制过程中被激活,从而将部分有效成分水解,影响药材质量,如黄芩。

2.3.3“一体化”对药材的影响 由于“一体化”和传统方法对药材的处理方式不同,可能引起化学成分的差异,导致药材的药理活性也出现相应的变化,进而有可能影响临床疗效。由表2 可知,大多“一体化”工艺有助于保留药材的有效成分,少部分药材直接趁鲜切制后有效成分降低,需要将药材干燥至一定程度再切制。“一体化”的实施对饮片的药理活性具有一定的增强效应,进而提升饮片的临床疗效。但是部分药材“一体化”前后的药理活性差异并不显著,尚有待更加深入的研究。

2.3.4小结“一体化”工艺对药材化学成分和药效均有不同程度的影响,大多“一体化”工艺对保留药材的有效成分、增强饮片的药理活性有促进作用,且“一体化”工艺可以大大缩短饮片的制作周期。

3 讨论

本文通过对1997—2021 年的“一体化”文献进行梳理和分析发现,“一体化”在缩短饮片制作周期、提高有效成分含量和增强药理活性方面具有重要的实际意义。此外,“一体化”在降低企业生产成本和能耗及保证药材质量稳定、均一方面也有突出的现实意义。当前,“一体化”研究较深入的对象主要为根或根茎类药材,研究机构大多集中在中部和东部沿海地区,但各研究机构、作者、地区之间的联系较少,有必要在维持现有合作关系的前提下积极寻求全方位、多层次的合作。

“一体化”的实施目前仍面临重重阻碍。一是缺乏标准,标准的制定对于一个行业的发展尤为重要,中药指纹图谱对于中药质量控制起着决定性的作用[64-65],“一体化”中药指纹图谱同样应该得到重视;二是监管,中药种植属于农业,饮片属于医药行业,产地加工和炮制位于两者的交界处,双方无法充分发挥各自的职能;三是有关于药材疗效的研究目前仍停留在动物实验阶段,传统加工方式有庞大的古现代中医体系用以佐证,但是“一体化”则缺乏相应的临床依据,使用时可能需要对用药剂量进行调整;四是缺乏“一体化”的技术路线和手段,建立产地饮片厂的设想早在20 世纪90 年代就被提出[66],却一直没能实施,需要政府与当地药农及企业达成三方协议,对“一体化”的参与者和实施者给予相应的补贴政策;五是虽然绝大多数“一体化”饮片的化学成分、浸出物、性状等都符合《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》)2020 年版所制定的标准,有一些甚至大幅度超过现有标准,但其处理方式与《中国药典》2020 年版相违背,虽合理但不合标准。必须解决上述问题才能保证“一体化”工作的顺利开展,产地加工与炮制才能有机结合起来。首先,需从国家层面推进符合标准的、规范化的中药材生产基地和原产地加工车间建设,为中药材“一体化”的发展奠定基础。其次,夯实中药材“一体化”技术的基础研究工作,完善“一体化”的评价体系。此外,还可依托中药材信息化追溯体系,从源头管控和保障“一体化”的饮片质量。

目前,“一体化”尚处于起步阶段,但其对于中药行业发展的积极意义已趋于明朗化。中药饮片行业推行《药品生产质量管理规范》(GMP)的深入实施,势必会引导《中药材生产质量管理规范》(GAP)种植基地(饮片原料生产第一车间)产地加工规范化前移,完成产地加工和炮制三产(农业、工业与商业)融合。中药产业化的发展给中药产地加工和中药炮制提供了“一体化”平台,随着产业化集约程度的加大,相信“一体化”的模式将会形成饮片生产主流。