新中国成立初期的文物保护:基于政府、学界与公众视角

胡岳枫(北京大学考古文博学院 北京 100871)

尽管晚清以降文物保护的法制化进程已然开启,文物保护与利用思想亦在知识阶层开始传播,但囿于时局动荡,绝大多数法规或不切实际、或流于形式。新中国成立伊始,文物事业被视作社会主义文化建设的重要组成,政府成为文物保护的主导力量。在彼时政治氛围和社会环境影响下,藉由发布与执行文物法规及特定话语规则下的学术研讨,公众的文物保护意识逐渐觉醒,从而与政府和学界一道参与到文物保护活动中。回顾这一时期文物保护制度、理念和事业的发轫,有助于理解党和政府对文物考古领域的构建设想,从而重新认识新中国成立初期文物工作对后来的影响所在。

一、行政体制与法律体系的草创

新中国政府高效的动员力、组织力和协调力为创建自上而下的文物行政体制创造了条件。《关于地方文物名胜古迹的保护管理办法》提出在全国范围内设立文物管理委员会,要求文管会“由该省、市文教机构和民政机构会同组织之,以该二机构的负责人为当然委员,并得延聘当地专家为委员或顾问”。在此条文指示下,福建省文管会即由政府主席张鼎丞兼任主任委员,省委宣传部部长、省文教委员会主任等任副主任委员;浙江省由原浙大校长邵裴子组建文管会,孙孟晋、陈训慈、沙孟海等学者均参与其中。至1959年底,已有20余个省级行政单位成立文物主管部门。由此文物行政系统内逐步形成了中央与地方的统属机制,文化部文物管理局和地方文管会之间的关联互动,保障了相关行政法规的有效落实。

法条逻辑出于现实考虑,当时文物工作者面临的现实问题主要包括以下几点:其一,文物保护无法可依,以往法律文献的数量极为有限,其参考价值和适用性亦有待商榷。其二,文物破坏现象屡屡不绝,文物流失问题严重,主要表现为旧政府战时的破坏和挪用;国外人员借探险、考古等名义偷运文物出境;部分群众趁时局混乱大规模盗掘地下文物;文物贩子大肆走私倒卖;土地改革期间文物被“当作斗争果实,随便分掉”等。其三,多数国人对文物的认识仅停留在其特定价值上,参与文物保护的热情不高;政府内部也普遍不重视文物保护,多地发生拆毁古建筑乃至盗挖帝陵的恶性事件;即便是图博单位管理人员,同样酿成了个别省立图书馆被焚毁的悲剧。领导人的关注和个别学者的呼吁难以在制度和意识上形成自上而下的传导,社会力量在文物保护领域中处于缺位状态。

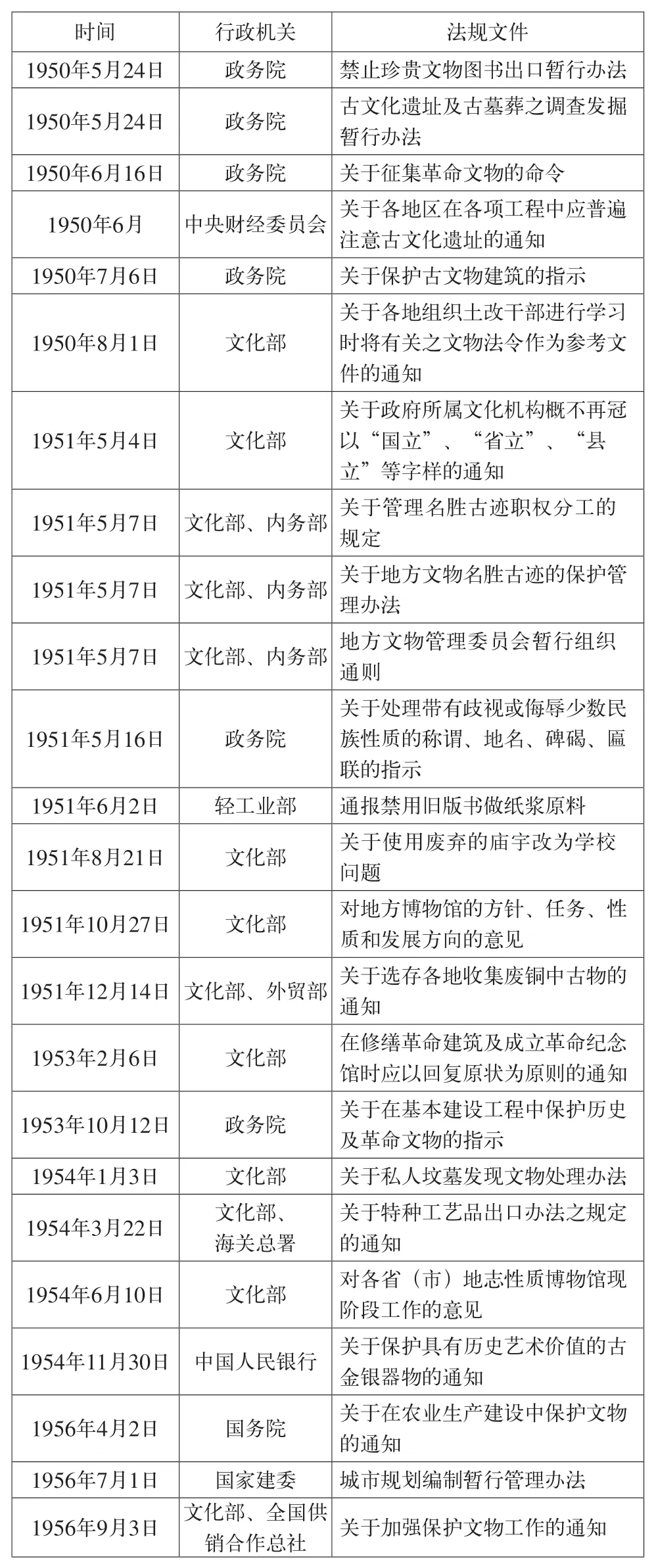

针对以上问题,新中国文物部门有的放矢制定并发布了一系列法规文件(见表1),以此由表及里地开展文物工作。起草者借鉴旧有材料和翻译的国外法律条文,拟定初稿后交由专家和领导修改审阅,从而使法规文件既吸收了参考文献的设计思路和内在精神,又直面急迫的现实问题,为一线工作者的理解与操作带来方便。1950年5月24日,政务院出台《禁止珍贵文物图书出口暂行办法》和《古文化遗址及古墓葬之调查发掘暂行办法》,分别从外输和流通上重点防止文物外流,及时遏制了国内文物破坏的汹涌势头。值得注意的是,与中国共产党发展壮大密切相关的革命文物在文物保护架构中被置于关键地位,这不只是出于制止文物破坏的目的,也是政府建构国家意识形态的手段之一,具体体现在“有关革命史实的文物建筑”成为保护主体,以及中央革命博物馆的建设上。大力发展博物馆事业的目的之一,亦在利用博物馆的宣教功能,激发人民群众的革命意识与文物保护意识;各种展览的举办增强了民众对文物事业的关注,文物流失作为政治话题被带入大众视野之中,文物公有观念和主权意识渐次渗透到社会各阶层中。

表1 新中国成立初期制定的文物事业相关法规

随着国内局势基本稳定,动员群众关注和参与文物保护,以减少和规避经济建设活动对文物安全的危害,成为法规文件出台新的落脚点与着力点。《关于在基本建设工程中保护历史及革命文物的指示》指出政府需要承担“加强文物保护政策、法令的宣传,教育群众爱护祖国文物”的义务;《关于在农业生产建设中保护文物的通知》亦要求“必须发挥广大群众所固有的爱护乡土革命遗址和历史文物的积极性,加强领导和宣传,使保护文物成为广泛的群众性工作”。文物普查和文物保护单位制度的确立,在为考古学研究提供新材料的同时,也将动员群众参与视作文物保护的关键一环,如河北阜城即以此为契机,举办文物知识班培训两百余人,利用各种会议教育群众逾千人;贵州省文化局和省博物馆编印五千册《文物政策法令》,由工作组带往各地,文物保护意识在宣传教育中进一步传播开来。

综上所述,新中国成立初期文物法规文件的制定呈现出相异的阶段性特征:1949年至1952年出台的文物法规文件,大多是针对某个特定问题的解决方案,重点在打击文物破坏和流失上,通过国内整治的手段规避了复杂的文物追索风险,在当时的外交背景下大大减少了保护文物的难度;1953年之后,大规模基础建设与文物保护的冲突愈演愈烈,强调在生产活动中开展文物保护的法规文件应运而生,从而在实践中激发了公众的文物保护意识,促进了文物保护观念的下沉。

二、学术话语场的特征与规则

在特色鲜明的时代大背景下,政治环境的浸染使得话语生产者的角色属性趋于多元,学者亦自觉地将个人事业追求同社会主义建设相结合。由于自身惯习与外部影响之作用,话语生产者逐渐采纳了带有政治色彩的话语规则,以此形成了规范性的话语范式;研究所关注的对象亦不再局限于纯粹学术话题,话语场被延伸到公共领域之中,促使文物保护观念在全社会的进一步传播。

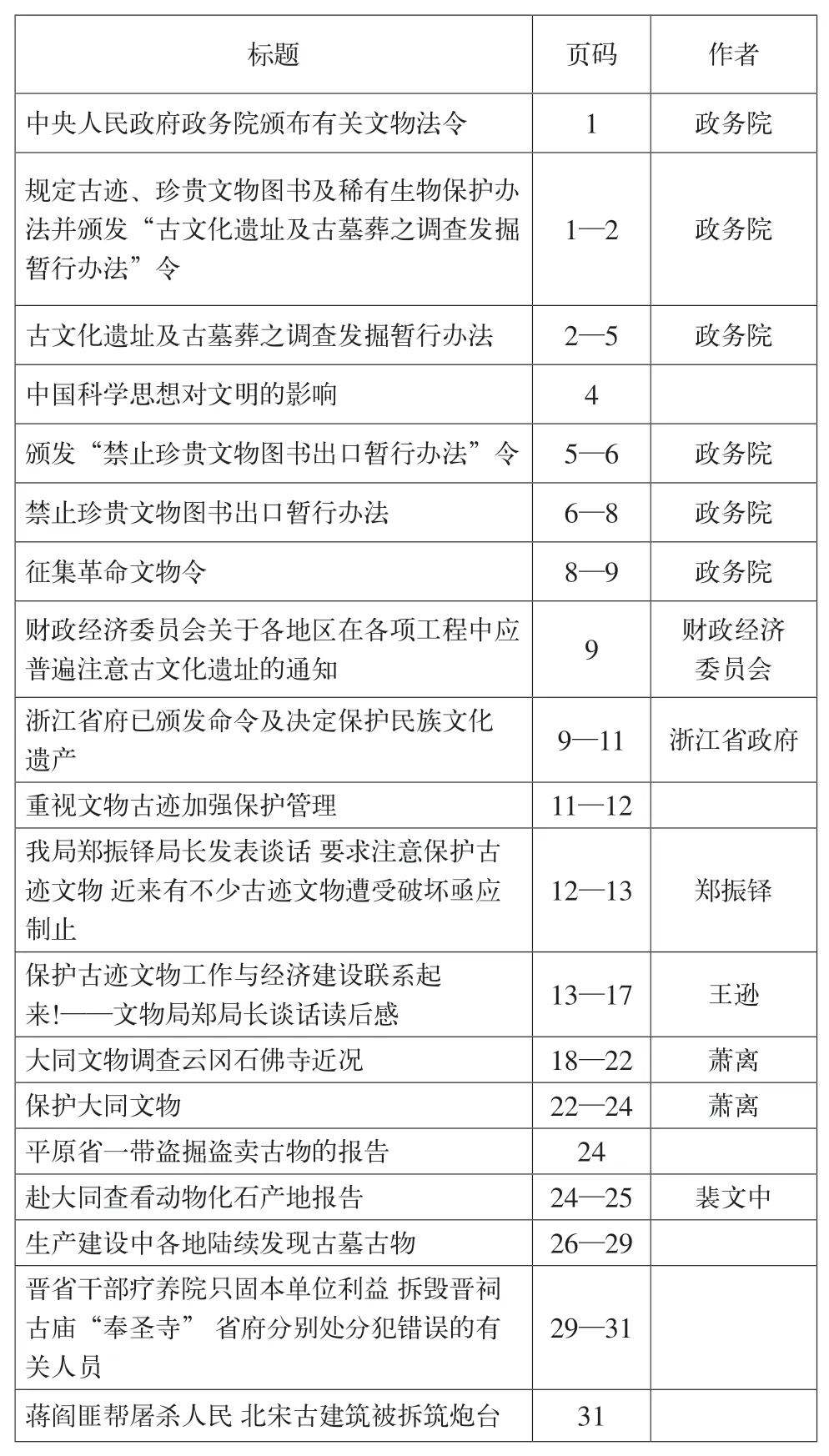

站在话语接收方的立场上看待话语规则,这一特征表现得更为显著。作为读者群体,当一名地方考古工作者拿到《文物参考资料》1950年1—6期合刊(见表2),试图获得关于文物保护的信息时,首先注意到的是在前11页刊登的八则法令,它们从中央和地方不同主体出发介绍了近期发布的文物法规,并以此传递了暗含其中的方针精神;之后6页为要求加强文物保护的倡导性文章,其中包括时任文物局局长郑振铎的讲话及其读后感,由是充分展现了法规制定者的意图和态度;往后几篇考古调查报告大多由文物局聘用人员完成,这些调查可以被看成响应与执行政府政策的例证;最后是两篇反映文物破坏现象的报道作为“反面教材”,破坏者的身份分别对应反动政府和新政府内部的破坏分子。当阅读受众进入到《文物参考资料》所呈现的学术话语场时,刊物的编排设计会使之在了解和学习法规内容的同时,对其实质内涵的把握更加准确:考古调查报告让读者加深对文物工作的具体认识,提供了表述工作成果的写作模板;而类似于“指导性案例”的批评性文章则带有某种诱导性,巧妙地将文物破坏者与意识形态中的敌对势力相挂钩,从而引导读者潜意识里形成深刻的文物保护观念。话语生产者的多元身份,成为意识形态参与话语规则构建的前提,话语规则脱离了学术藩篱以迎合时代需求,亦为话语场延伸扩展到社会公共领域提供了可能。

表2 《文物参考资料》1950年1—6期合刊的部分目录

当然,置于彼时社会背景下观察,由于“双百方针”的执行,学术讨论氛围相当开放活泼。话语生产者自身作为主观惯习的固有学术属性得以发扬,严谨热烈的学术讨论依然是话语场的重要组成。1955年“两重两利”方针的推行在学界引发的讨论,仅见于当年《文物参考资料》第12期上的就多达12篇文章,它们就“两重两利”方针是什么、为什么和怎么做等问题展开了思辨。商榷性意见在交锋中得到了鼓励,修正和增补了对这一方针的认识。宽容和平和的学术争论气氛,是当时考古学人自在惯习的真实表露,学术逻辑在话语规则下得以保留并弘扬,从而推动了文物保护理念研究。

在政府引导与学者自发研讨的前提下,学术话语场的覆盖范围从学术性期刊延伸到宣传舆论阵地上。《人民日报》于1949年底先后刊登了记者陈柏生和考古学家陈梦家参观“少数民族文物展览”的观后感,前者从参观者的角度出发,发出要“帮助他们(少数民族)获得解放……早日摆脱愚昧落后的境地”的感慨;后者则由观展指出大学博物馆不应被视作研究机构,其教育作用同样值得重视,由此展开了关于博物馆建设的学术讨论。一次政府支持下的学术机构和公众参与筹备的展览,既是公众了解文物知识的场所,也成为政府宣扬政策的平台,同时还为学者提供了学术研究的空间。话语生产者的多重身份和学术话语的变质,反而为学术话语场向外扩展提供了有利条件;学界对现实政治的主动回应,使得学者在默认惯习下借助政治性话语的表达开展研究,为新中国初期的文物保护带来学术指导。

话语场的公共化既推动学术走向大众,也给予了公众参与文物保护的途径。广大群众投入到保护文物资源的具体实践中,其行为得到了话语场内学者的肯定与接纳。社会学学者费孝通提到,在贵州搜集石器时,其中一块石器曾被巫师当作法器,巫师之子以反对迷信为由试图毁弃它,但当他听说此器物具有科学价值后,便主动上交保管,这使得费孝通认识到公众在文物保护中发挥的正面作用。对于学者而言,未受引导教育的民众会对文物保护产生负面效应,如当地民众挖掘“龙骨”对旧石器文物的破坏;因而公众应当成为需要争取的对象,1956年河南辉县曾组织七万余人次的宣传教育活动,使得大量文物在农业建设中得以被保护。由此可见,话语场扩展的首要成果,即是进一步增加了文物保护的参与主体,公众的积极参与不仅从实体上维护了文化资源,也为学界研究提供了实践经验,拓展了文物保护理论的广度。作为外部角色的公众反作用于话语场,又使得话语场规则必须满足公众接受需求,进而影响了话语规则的塑造。

三、走向大众的文物保护

按月划分为最小单元统计报道次数(图1),可以发现《人民日报》关于文物事业的报道在数量上大致分为以下阶段:第一阶段(1946年5月—1947年12月)基本不见此类报道;第二阶段(1948年1月—1951年12月)大部分月份都有报道,个别月份报道次数较多;第三阶段(1952年1月—1955年12月)多数月份报道数量以1~2次为主;第四阶段(1956年1月—1958年5月)报道数量大幅提升,超过5次报道的月份多达7个。结合报道内容和时局变迁不难发现报道频率变化的原因:第一阶段正逢晋冀鲁豫《人民日报》创刊不久,处于解放战争战略防御与反攻阶段,版面基本被战争新闻占据;第二阶段大体处于《人民日报》正式创刊后,相关报道多以新中国成立前后的文物流失及文物的征集、保护和展览为主题;第三阶段时局趋于稳定,文物相关报道逐渐常态化;1956年《人民日报》改版后,印版数量由六版增加至八版,同时考古工作在政策支持下得以全面开展,从而使发现与研究新遗址的报道数量大为增多。

图1 《人民日报》关于文物事业的报道(1946年5月至1958年5月)

图2 “龙泉毁塔事件”的各方互动(左侧内容参见:魏峭巍,方辉.公共性与社会化:公共考古学与公众考古学之思辨[J].考古,2018(8),114—120;右侧内容参见:侯波良.无知即罪过——温州龙泉三塔拆毁之事件记略[C]//温州市政协文史资料委员会(编).温州文化史料专辑(一)·温州文史资料第十八辑,2004:257—262.)

在这一事件中,行政部门、考古学家和人民群众都牵涉到保护龙泉文物资源的行动中。政府在其中扮演了三个角色——龙泉县委;流散文物的抢救者(如当地文管会和文化馆干部);破坏事件的制裁者(包括国务院和浙江省政府等)。至于公众方面,部分民众起初参与了哄抢文物的破坏行动,但由于地方干部的现场宣传,群众开始主动收集文物、提供相关线索;德寿等人参与文物抢救的举动,又为新闻报道提供素材,无形中促进了文物保护意识的进一步传播。报刊为公众与政府和学界之间提供了对话平台,“龙泉毁塔事件”成为学界的热点话题,学者也以此丰富了对文物保护的认知,通过座谈会等方式反馈给政府加强文物保护的信息,从而实现了文物保护事务的“共享”。政府、公众和学者三方围绕着文物资源的保护工作展开博弈,成为彼时社会背景下文物保护社会化与公共化的缩影。

四、结语

从多维视角考察新中国成立初期的文物保护动向,党和政府的文物保护构想得以展现。一方面,从中央到地方行政体制的建立,推动行政部门通过分别立法模式出台一系列行政法规,以此形成的文物法规体系从制度上保障了工作开展有法可依,因而具体措施得以在基层贯彻执行。另一方面,置于浓厚政治氛围的影响之下,学者和公众主动参与到文化遗产保护中。这既表现在复杂身份的话语生产者采纳和使用特定意味的话语规则,并将学术话语场外延至社会领域,也反映在公众受学术教育和宣传引导逐渐培养起文物保护意识,从而与政府和学界一齐成为了文物保护事业的重要组成。实体制度的建设与精神理念的植入,助力了文物保护的社会化、公共化,并形成政府与学界、公众三者之间良好的互动对话机制。在政府主导建立起的舆论和学术平台上,学者将自身的学术思考传递给政府决策层,同时学界与公众之间搭建的对话桥梁客观上促进了文物保护知识的普及;政府在法规制定上积极吸取相关学术和实践成果,并通过宣传鼓励令公众参与到文物保护事务之中;公众被教育具有保护国家文物的天然使命,并在活动中为法规修订和学术探讨提供现实素材。良性循环下的文物保护工作在新中国落地生根,最终成长为肩负时代责任的文化事业,取得了枝繁叶茂的成就。