基于非参与互动公众的直播平台“低程度”低俗内容治理机制研究

骆建彬, 谢卫红

(1.广东工业大学 管理学院,广东 广州 510520; 2.广东工业大学 经济与贸易学院,广东 广州 510520)

0 引言

互联网实现了企业与用户的“零距离”接触,但传统治理的弊端也初见端倪[1]。目前,互联网治理的研究集中在互联网技术标准治理、互联网传播内容治理、网络使用行为治理、治理政策与模式四个方面[2]。随着网络技术发展及智能手机等移动设备的普及,网络直播也随之兴起并快速发展。

网络直播是一种基于互联网,以视频、音频等形式发布实时信息的互联网视听节目,具有内容海量化、传播高速化等特点[3]。公众通过点赞、打赏、评论、分享或举报的方式表达对直播内容的感观,这种体验方式深受广大网民喜爱。然而近年来直播平台上出现的低俗内容备受诟病,虽然政府已出台相关治理措施,抑制了血腥暴力、色情等严重违法内容的传播,但仍有主播在传播低俗内容,且屡禁不止。该类低俗内容在道德伦理和法律的区间内波动,给社会带来了不好的影响。直播平台为获取更多的“流量”,对传播这种“低程度”的低俗内容行为采取纵容的态度。

所以新的、适时的治理机制的探索已迫在眉睫。在直播平台这一新型公共领域,政府角色发生了巨大变化,其管控力和操纵力遭到弱化[4],获取完整治理信息的成本增大,且要承担因信息不对称可能引发的道德风险[5]。平台经济的崛起使政府角色由“统治”转向“治理”[6]。平台企业因具备技术优势和平台优势在某些方面比政府更擅长治理市场,政府同平台企业建立“合作规制”十分必要[7]。Wang Li等指出平台企业参与治理面临主体、制度等挑战,主张秉持政企合作治理理念,推动平台治理向深度参与和有效参与的方向转变[8]。李俊生等提出确立互联网企业与政府同属市场的平等关系体系[9]。汪旭晖等也认为网络时代应实行“市场治理-平台治理-行政治理”三元复合治理模式[10]。总之,针对直播平台上“低程度”的低俗内容传播现象,政府难以采取简单的“一禁了之”、“一关了之”的治理措施。

国内涉及公众参与的直播平台治理研究文献较少,可借鉴公共政策制定中公众参与行为等方面的研究成果。在公共政策制定时,虽然公众在参与时尤其关注与其自身利益密切相关的领域,但学者大多认为公众参与公共政策制定具有积极影响[11]。也有不同观点,阎国华等就认为有的公众将个人利益置于公共利益之上,为达到通过“吸粉”以引起广告商关注等目的[12],通过转发、分享等方式对“低程度”的低俗内容进行传播。故有必要将公众进行区分。可将公众分为三类:仅观看直播的公众、对“低程度”低俗内容举报或给出批评性评论的公众、对“低程度”的低俗内容点赞、打赏、分享或给支持性评论的公众。对“低程度”的低俗内容做出点赞、给支持性评论、分享等行为的公众对“低程度”的低俗内容的传播无法起到监督作用,因此,应关注对“低程度”的低俗内容进行举报和给批评性评论的公众。根据社会学对互动的定义,本文将对“低程度”的低俗内容进行举报和做出批评性评论的公众视为非参与互动的公众,对“低程度”的低俗内容点赞、打赏、分享或给出支持性评论的公众视为参与互动的公众。本研究强调非参与互动公众的监督作用。

目前,学者多从制度[13]、理论[14]、立法[15]角度对直播平台低俗内容的治理展开研究。也有学者建立静态博弈模型对相关问题进行研究[16],但忽视了第三方参与监督的作用,在实际的实践中效果不明显。演化博弈能够刻画博弈主体的学习和策略演化过程,且监管及策略优化选择等问题研究就是其重要应用领域[17,18]。因此,引入非参与互动的公众作为第三方监督群体,构建演化博弈模型,探索我国直播平台上屡禁不止的“低程度”的低俗内容传播问题的治理机制,为制定合理政策提供参考。

1 模型建立及参数设定

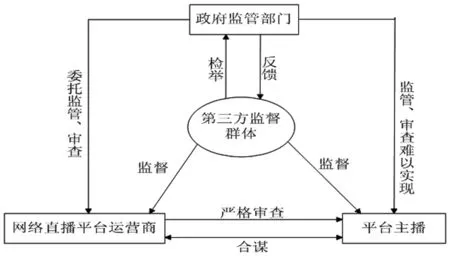

直播平台主播众多,直播平台作为主播实现内容分享的载体,其在审查上具有类似监管部门功能。另外,信息的不对称及利益的差异性,导致平台凭借信息优势与主播合谋以谋取额外利益,这不利于监管部门与平台协同治理局面。非参与互动的公众则能及时掌握平台与主播是否合谋的信息,可及时向监管部门检举或反馈。监管部门可利用参与监督的第三方监督群体实现对合谋行为及时的惩罚以达到净化网络直播环境的目的。具体的博弈主体之间互动关系如图1所示。

图1 博弈主体关系图

假设1参与者有监管部门、直播平台、平台主播、第三方群体。第三方监督群体参与监督程度为p(0≤p≤1)。

假设2监管部门行为策略集合为S1{积极监管,消极监管},监管部门积极监管概率为x,则消极监管概率为(1-x);直播平台策略集为S2{严格审查,合谋},直播平台严格审查的概率为y,则其与平台主播合谋的概率为(1-y)。

假设3直播平台的基本收益为d,若与主播合谋,则不需要付出管制成本,若直播平台对主播传播的内容进行严格管制,则付出相应的成本Δc。作为信息传递的一种平台,通过审查的内容可视为带来的社会效益,这一效益的收益者为政府,效益为m。

假设4直播平台与主播合谋获利Δd(强用户粘性及用户流量等);合谋带来的社会效益损失为V。另外,平台因合谋受到处罚为Z,且由于合谋行为造成的额外损失为δ(形象受损等)。

假设6直播平台与主播合谋被发现概率为λ。无公众参与监督时,监管部门与平台处于信息不对称状态[19],引入非参与互动的公众作为第三方监督群体能使监管部门和直播平台达成信息平衡,即λ=1。直播平台与主播合谋被发现的概率转换成:μ=λ+p(1-λ)。同时,若公众将相关检举报之监管部门时,监管部门反映消极,公众得不到监管部门的任何反馈,这将给政府部门带来额外的损失n。上诉假设的参数取值均大于零,支付矩阵如表1所示。

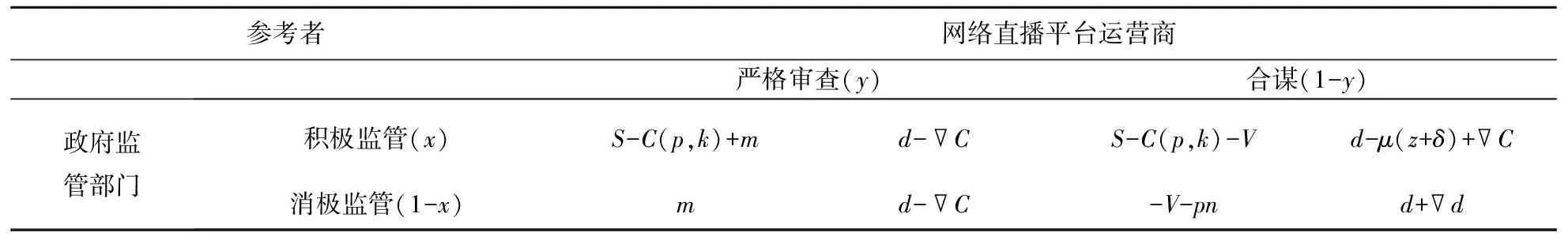

表1 博弈主体支付矩阵

3 演化博弈模型求解

3.1 复制动态方程

(1)

(2)

监管部门采取“积极监管”决策和直播平台采取“严格审查”决策的复制动态方程组如式(3)所示:

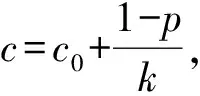

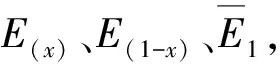

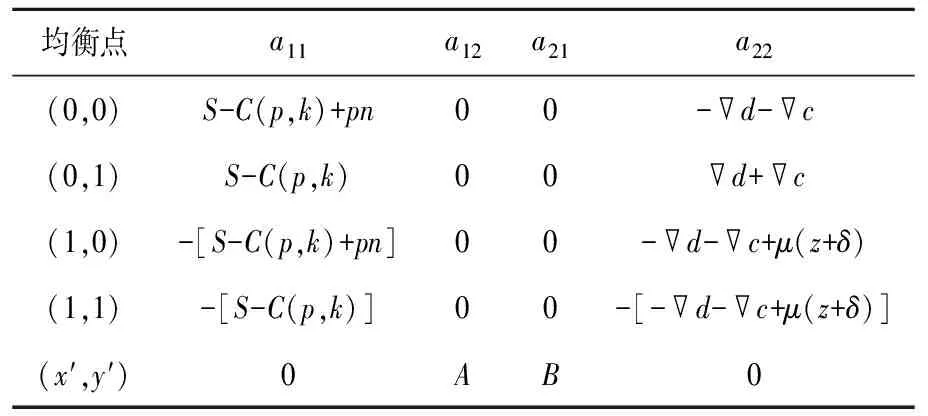

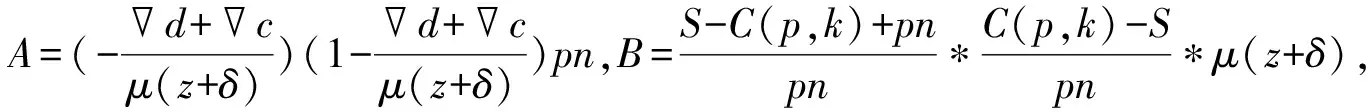

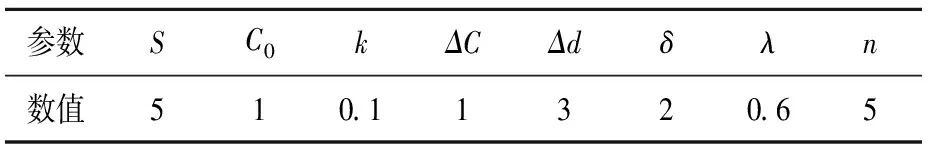

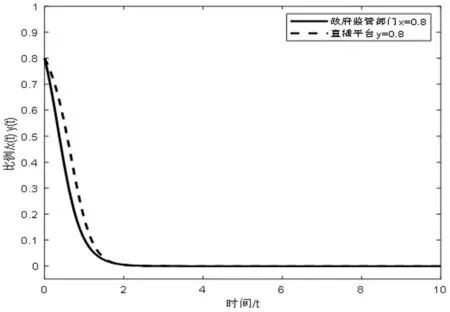

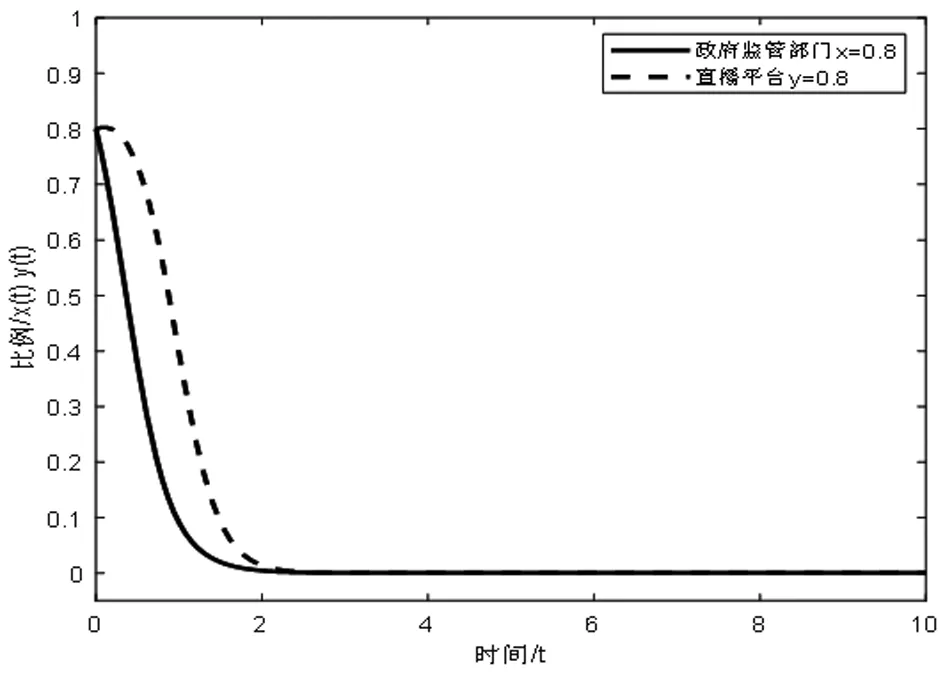

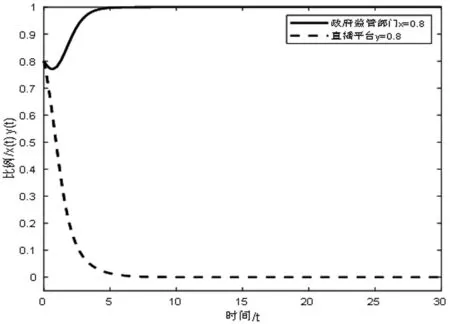

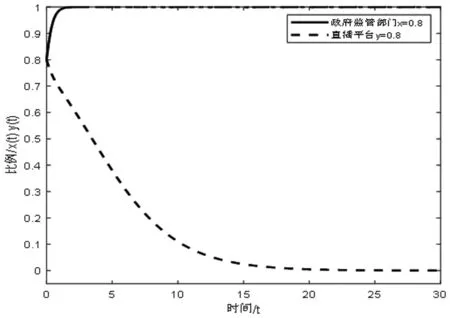

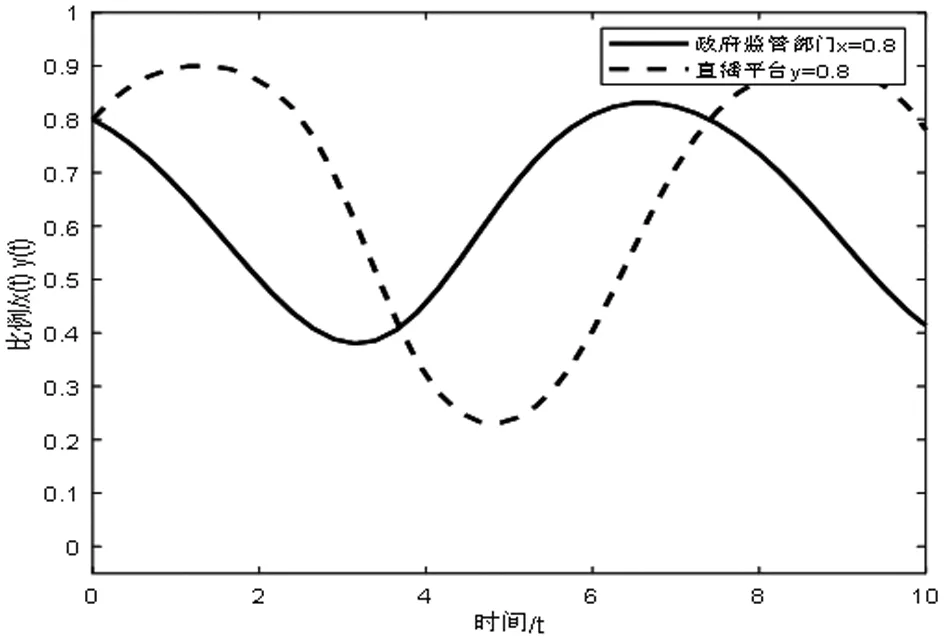

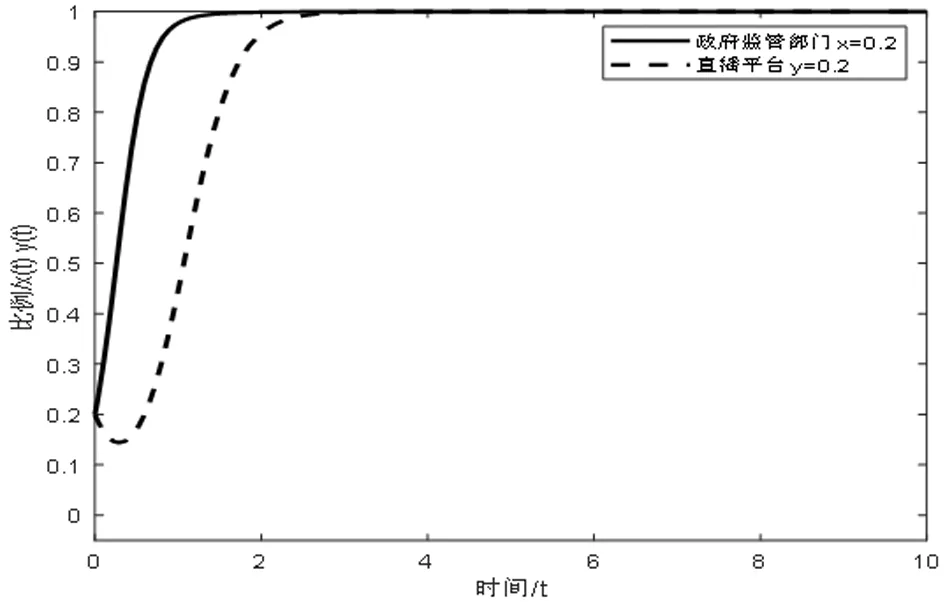

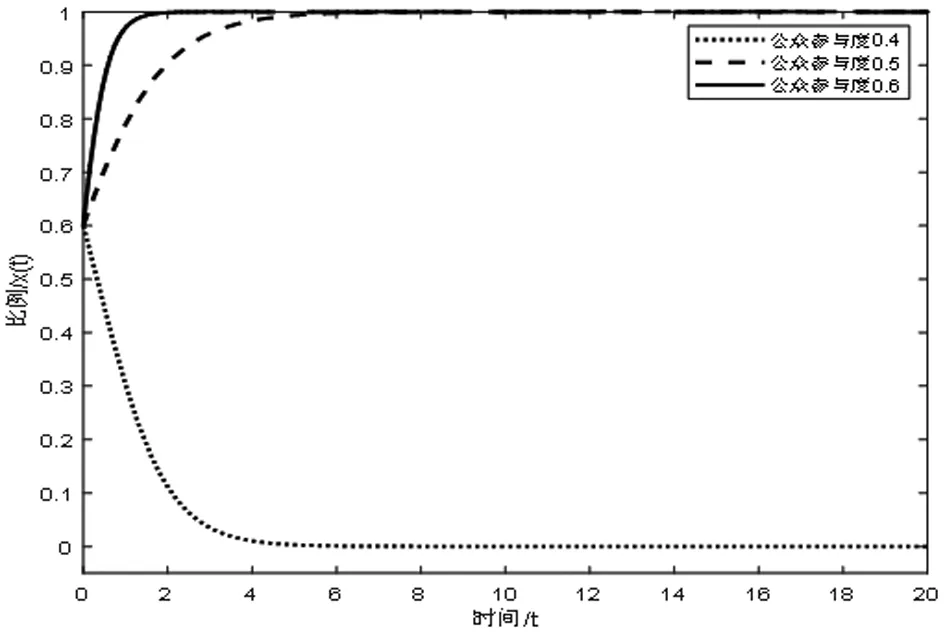

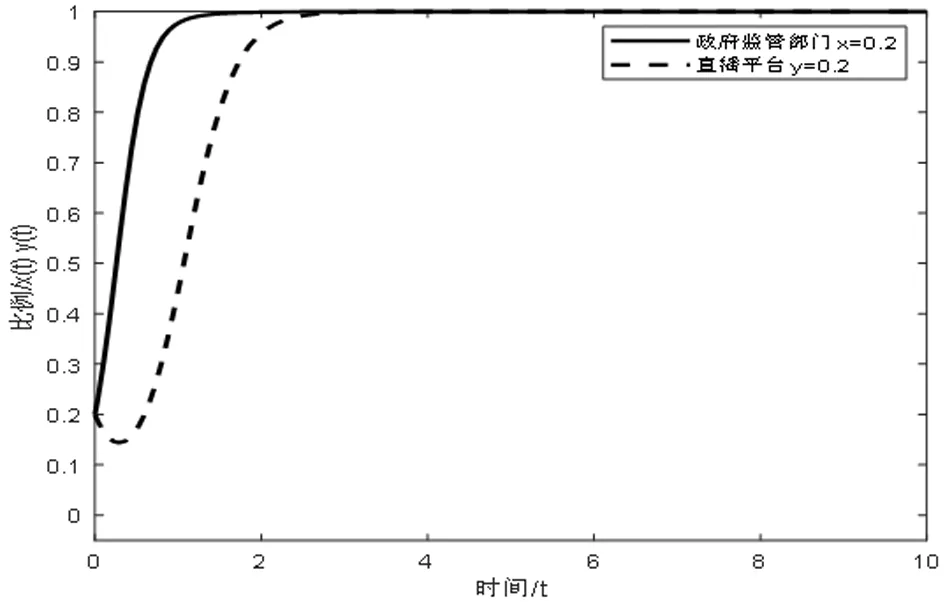

根据Friedman提出的方法,可求得(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)四个纯策略均衡点及(x′,y′)局部策略均衡点,当均衡点(x′,y′)满足0 (3) 运用Jacobian矩阵法来求出局部均衡点取值如表2所示。 表2 局部均衡点处a11、a12、a21、a22的取值 命题①d+c<μ(z+δ)且S+pn 表3 各状态下各均衡点的稳定性分析 由表3可知,在上文中所述的六种状态下,只有(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)四个局部均衡点分别满足演化稳定策略的条件,故命题1得征。 通过分析可知,两个重要的因素对博弈策略的选择进行影响,即公众参与监督的程度p和监督部门发现直播平台合谋后对其处罚的程度z,由上述分析可计算得出以下三个临界值: 具体仿真的参数设置如表4所示。 表4 数字仿真参数设置 情形1当S+pn 对公众参与监督的程度和监管部门发现直播平台合谋给与的处罚进行参数设定:p=0.2、z=2(或者z=6),仿真结果如图2和图3所示。图2是公众参与监督的程度较低、政府监管部门对直播平台的合谋行为处罚力度也较小时政府监管部门和直播平台随时间变化图;图3是保持公众参与监督程度较低时、提高政府监管部门的处罚力度时政府监管部门和直播平台的决策随时间变化的演进图。观察图2和图3可知,当公众参与对直播平台的监督程度较低时,尽管监管部门加大对直播平台合谋的处罚力度,但系统的最终ESS决策结果是监管部门消极监管、直播平台合谋。通过对比还可知,在较低的公众参与度情况下,当出现直播平台与平台主播合谋时,监管部门加大对直播平台处罚力度不会改变最终的结果,只是延长了直播平台由严格审查向合谋策略演进时间。 在网络直播处于兴起阶段时,法律的缺失造成职能部门职责不明、无法可依,对直播平台的合谋行为难以进行合适的惩罚力度。对公众来说,面对这一新兴的网络体验方式,对带有低俗内容的直播不敏感,对其是否违法认识也不深;同时,面对新兴行业,相关监督制度体制还不健全,公众的检举、投诉等实现渠道难度大,故而公众参与监督的程度降低。 图2 命题①系统演进图 图3 命题④系统演进图 情形2d+c>μ(z+δ),且S 对公众参与监督的程度和政府发现直播平台合谋给与的处罚进行参数设定:p=0.5、z=2(或p=0.8、z=2),仿真分析结果如图4和图5。图4是在情形一基础上提高公众参与监督程度,监管部门对直播平台的合谋行为处罚力度保持较小时监管部门和直播平台的决策变化图;图5是进一步提高公众参与监督程度,监管部门的处罚力度处于低水平时监管部门和直播平台的决策变化图。观察图4和图5可知,虽然公众参与监督的程度提高,但是,如果监管部门在发现直播平台与主播进行合谋后的处罚力度较小时,那么,直播平台的最终决策的选择就会是合谋。另外,对比图4和图5可知,当公众参与对直播平台的监督程度有所提高时,虽然不会改变直播平台的最终决策选择,但是会缩短政府监管部门从消极监管到积极监管转变的时间,这有利于网络直播平台上“低程度”的低俗内容传播治理的未来发展。 相较于直播行业兴起之初,公众对网络直播的内容、形式、方式等有了更多认识;同时,随着公众参与监督的程度加大,减少了监管部门的监管成本,且使其与直播平台间的信息达到平衡;另外,随着相关监管监督体制以及检举渠道的健全,为减少公众对政府的不信任、增加政府的影响力和维护政府形象等,随着公众参与监督的程度提高,监管部门倾向于积极作为。不过由于直播平台合谋后所受到的处罚小于其与平台主播合谋的获利,因此,尽管公众参监管的程度加大、政府的监管更加积极,但是对于直播平台的合谋行为还是难以遏制,仍存在直播平台和主播打擦边球行为。 图4 命题⑤系统演进图 图5 命题⑥系统演进图 情形3d+c<μ(z+δ),且S+pn>(p,k)时,博弈系统I演化呈现周期性随机状态,此时,监督部门的决策和直播平台的决策呈现周期性变化,比例趋于一致,演化系统I没有稳定的ESS结果。 对公众参与监督程度和给与直播平台合谋的处罚进行参数设定:p=0.5、z=6。图6是公众参与监督的程度增大到某一值、监管部门对直播平台的合谋处罚力度也增大到某一定值时监管部门和直播平台的决策随时间变化图。由图6可知,当公众参与监督直播平台的程度介于上文中两个临界值之间(p0 情形3分析:当公众参与监督直播平台的程度达到一定水平时,虽然可以减少监管部门监管成本,但不一定能够使收益大于其监管成本,所以作用有限。不过公众参与监督的程度给监管部门带来的收益小于政府部门积极监管所获得的收益与其消极监管给政府部门带来额外的损失之和,此时,会出现监管部门的两种决策结果和直播平台的两种决策结果同时存在。 图6 命题②系统演进图 图7 命题③系统演进图 情形4d+c<μ(z+δ),且S>C(p,k)时,博弈系统I演化稳定结果ESS为(1,1),即监督部门的最终决策是积极监管,直播平台的最终决策是严格审查。 对公众参与监督的程度和政府发现直播平台合谋给与的处罚进行参数设定:p=0.8、z=6。图7是当公众参与监督程度处于一个较高水平、监管部门对直播平台的合谋行为处罚力度也处于较高水平时监管部门和直播平台的决策随时间变化演进图。图7表明,当公众参与监督的程度和政府监管部门在发现直播平台与平台主播进行合谋后的处罚力度都处于较高水平时,直播平台的最终决策为严格审核策略。 情形4分析:该阶段,低俗内容引起社会和相关部门的高度重视,社会对此类低俗内容带来的影响反应更加敏感,人们期待高质量的内容。同时,随着法律等不断完善,公众参与监督直播平台的渠道更加通畅和快捷,公众参与监督的成本降低;同样,由于政府部门监管成本的减少以及考虑维护政府形象等因素,监管部门倾向积极监管;直播平台因受到的惩罚力度不断加大、合谋的损失越来越大以及公众参与监督的程度不断提高,直播平台也将严格审查主播传播的内容。 由于情形3中存在命题1的情形②不稳定演化结果,因此,根据需要研究特定情形下治理机制,在此文章仅分析较为契合当下直播行业环境背景下的情形,即社会要求高质量内容的呼声日益强烈;监管部门对直播平台监管更加积极。当直播平台的决策不变时,考虑公众参与监督的程度分别为0.4、0.5、0.6情况下监管部门的决策变化,如图8所示。如果公众参与的意愿较低时,监管部门的态度就是消极监管,当公众提高参与监督的程度时,政府监管部门的态度也随之改变,根据上文中的临界值可得出政府部门改变策略的阈值为0.46,且公众参与监督的意愿越强,政府部门变为积极监管的时间更短。 同样,可以保持监管部门和公众参与度一定的条件下,分析不同处罚力度下的直播平台的决策变化,其仿真分析如图9所示。图9呈现了在处罚力度分别为1.5、2.5、3.5情况下的直播平台决策行为变化过程,如上计算方法,同样可以获得直播平台转向严格审查决策的临界值为3。 图8 公众参与度对监管部门影响 图9 政府的惩罚对平台影响 针对直播平台上“低程度”的低俗内容屡禁不止现象,引入非参与互动公众参建立了演化博弈模型。研究发现:①非参与互动的公众对直播平台和监管部门的决策有着重要影响,且当他们参与监管的程度介于时,直播平台和监管部门的决策呈现周期性改变;②当非参与互动的公众参与监督的程度较低时,尽管监管部门加大了处罚力度,只是暂缓了直播平台选择合谋的时间;③当非参与互动的公众参与监督的程度突破临界值,而监管部门的处罚没有及时协同时,平台将选择合谋决策,但非参与互动的公众这一参与程度有利于促进监管部门的决策转变。 故治理直播平台低俗内容时应:①重视非参与互动的公众在监督中扮演的角色。降低其监督成本并鼓励参与监督的热情;②监管部门的权力与公众参与监督的程度做到科学、有效的结合。收集和分析公众检举监督的大数据,结合公众的参与程度,对直播平台合谋的决策给与相应的惩罚力度;③健全直播平台监管政策法规,明确直播平台管理的社会责任,从法理上消除网络直播平台和平台主播之间的合谋;其次,强调行业自律,在行业内建立完善的自律监管制度体系,积极引导和强化行业自身的约束作用。3.2 均衡点分析

4 演化博弈仿真分析

4.1 各情况仿真分析

4.2 特定情形下的进一步仿真分析

5 结束语