元代绫绸百纳法器衬垫中纹样探佚

呼斯乐 张婧文 吉日木图

通过对元代绫绸百纳法器衬垫纹样复原发现:衬垫中主要构成形式有边缘环绕式、骨架排列式、角隅式。经对比元代同时期同出土地织物纹样,可知衬垫中纹样的构成形式映射出元代纺织品纹样中常用的构图形式。复原出的纹样类型在元代多织物中属常见类型,且南北方均出现,可见使用范围较为广泛。纹样亦可看出元代纺织品纹样的形成与发展受到当时的背景影响,宗教为其中一个影响因素。另外受宋元书画的影响,纹样呈现崇尚自然的写实风格。

纹样复原;元代百纳法器衬垫;纹样

法器作为宗教的社会表达形式,其神圣性及象征意义在信仰结构中占据重要地位,法器不仅是藏传佛教的重要象征符号,也是藏族社会的重要文化符号。对于法器的研究较多,但对于法器衬垫中纹样探佚较少。纹样承载着丰富的历史背景与文化故事,是分析、解读、历史的资料,因此,绫绸百纳法器衬垫纹样的复原有其珍贵史料价值。

本文以实物、文献和图像资料相互对照的方法,对内蒙古博物院内元代内蒙古阿拉善盟额济纳旗黑城遗址出土的绫绸百纳法器衬垫进行分析。由于实物年代久远有所磨损,复原时通过对比博物院内其他同时期同出土地以及同面料织物的文物进行分析,并利用图案的连续、对称性复原其完整的纹样。

1.元代绫绸百纳法器衬垫概况

“百纳”,又作“百衲”,僧衣曰衲。《康熙字典》:本指僧衣,衲谓补缀,百言其多。如唐代戴叔伦《题横山寺》诗:“老衲供茶碗,斜阳送客舟。”宋·苏轼《石塔戒衣铭》诗:“云何此法衣,补缉成百衲。”唐代綦毋潜《过融上人兰若》诗:“山头禅室挂僧衣,窗外无人溪鸟飞。” 清蒲松龄《聊斋志异·丐僧》言:“济南一僧,不知何许人。赤足衣百衲。”(僧:僧伽,和尚。僧衣:和尚僧人穿的衣服,又名袈裟。)最初,由于物质的匮乏,人们便将收集的零碎布头或旧衣物剪成布块,拼接成被褥、毛毯这些生活必需品。后指用多材料集成完整物的方式,宋代刘克庄《同孙季蕃游净居诸庵》诗:“戒衣皆百衲,因讲始停针。”(宋代已有“缝补、缝织”之意。)“百纳”又指将多种或一种织物依据图案、色彩进行拼接、缝制的织绣手工艺。

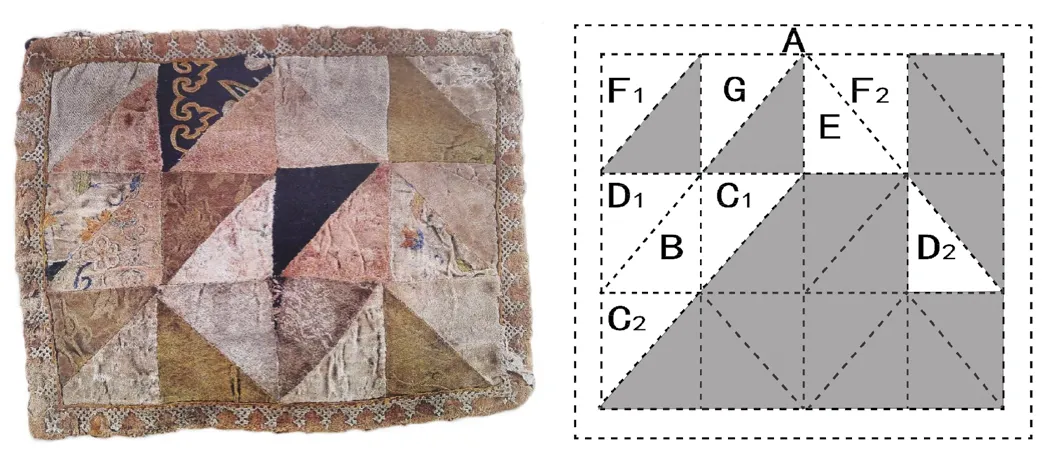

“元代绫绸百纳法器衬垫”于元代内蒙古阿拉善盟额济纳旗黑城遗址出土,长21厘米,宽17厘米,其衬垫表面用24块三角形棉织物拼接缝合而成,实际还有拼接小碎布,所以共计27块拼接而成。背面以粗麻布做衬,四边装饰三角形花边。所谓“法器”,乃佛器、道器,是指佛寺中僧侣们举行佛事活动和佛教仪式时所用的器物。元代王实甫 《西厢记》言:“今日二月十五日开启,众僧动法器者。”推理可能为佛事法器之衬垫。“衬”意“衬垫”,唐代李匡乂《资暇集·花托子》言:“以茶杯无衬,病其熨指,取楪子承之。”法器衬垫表面为棉织物拼接而成。元代棉织业新兴,棉花是从境外传入我国的,其幅匹长阔,茸密轻暖。相较麻织产量高、生产效率有大幅度地提升,对普通百姓而言,棉织有更大的优越性,因此棉织在元代有较为普遍的应用。

图1-1 绫绸百纳法器衬垫 内蒙古阿拉善盟额济纳旗黑城遗址出土(元)

为更好推理出绫绸百纳法器衬垫的纹样,对元代河北隆化鸽子洞出土的丰彩中的鹿纹织银绫(图1-3)和敦煌莫高窟北窟出土的元凤穿牡丹纹刺绣(图1-2)进行了对比,可知拼接缝合形式并不是单一的,均为多块不完整布片组合而成。依据元代同时期实物中的纹样进行对比分析,研究出A、B、C(C1、C2)、D(D1、D2)、E、F(F1、F2)、G型7种纹样的复原和完整延伸走向。

图1-2 元凤穿牡丹纹刺绣 敦煌莫高窟北窟出土(元)

图1-3 丰彩中的鹿纹织银绫 河北隆化鸽子洞出土(元)

2.元代绫绸百纳法器衬垫纹样复原

(1)三角状镂空锯齿纹(编码A)

“齿”的意义是“排列如齿状”。宋林逋《春夕闲咏》诗:“屐齿遍庭深,时为拥鼻吟。”参照内蒙古阿拉善盟额济纳旗黑城遗址出土的元代莲池鹅蝶纹法器衬垫(图2-2),其四周环绕连续式呈现锯齿纹,指两条直线或弧线相交形成的锯齿状纹样,有方向感和锋利感。对比可知绫绸百纳法器衬垫四周装饰的花边也为锯齿纹,且是镂空交叉排列,镂空处可看到底垫颜色,线条交叉形成三角状。分析可知锯齿纹为三角形,衬垫所示为环绕连续式排列,环绕式纹样通过运动产生线条美。由于锯齿纹具有方向性,有稳定吉祥的寓意。跟据分析以线描的方式还原镂空锯齿纹,清晰刻画其完整纹样造型,便于研究。

图2-1 绫绸百纳法器衬垫 (四周连续环绕局部)内蒙古阿拉善盟额济纳旗黑城遗址出土(元)

图2-2 莲池鹅蝶纹法器衬垫(边角局部)内蒙古阿拉善盟额济纳旗黑城遗址出土(元)

图2-3 线描三角状镂空锯齿纹

锯齿纹源于彩陶,于公元前4000至前3000年盛行于中亚地区的纳马兹加二至四期文化,也是公元前3000年后期马家窑文化半山时期彩陶的标志性特征。李水城(《半山与马厂彩陶研究》)将锯齿纹细分为三类:齿尖朝上锯齿纹、齿尖朝下倒锯齿纹、齿尖上下相对的对齿纹。并且指出在内蒙古中南部仰韶晚期文化中也曾出现锯齿纹。

(2)月白色五瓣梅花纹(编码B)

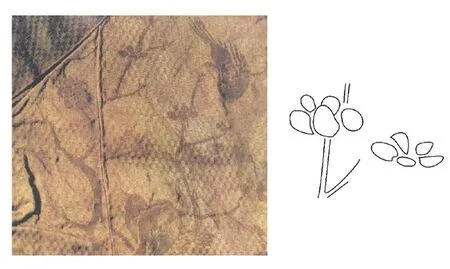

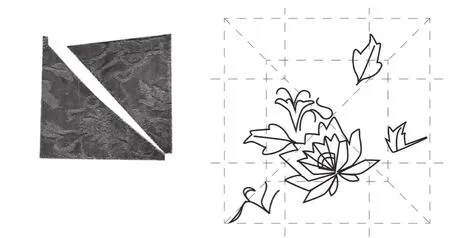

在绫绸百纳法器衬垫梅花纹布片(图3-1)中,纹样为一朵完整五瓣花和两朵带叶小花以及部分缠枝,缠枝左下角延伸处被截断,因此看不到完整纹样。布片纹样为刺绣工艺,只绣梅花花头及缠枝轮廓,并无全部刺绣填充。在内蒙古博物院收藏的这块棉织物上,以土黄色为底,以白、橘两色显花,蓝色显枝。

图3-1 绫绸百纳法器衬垫 月白色五瓣梅花纹布片(元)

在纹样复原的过程中,将棉织物上的梅花纹纹样用线描的方式勾勒出,并分析出其完整纹样进行线描,利于清晰研究纹样连续走向。依据不完整布片可看出纹样向下及向左方向均有被截断不完整刺绣纹样,分析可得此纹样用于边角处,并有连续缠枝。图中线描在布片的基础上,以虚线描绘出纹样走向,以及五瓣梅花纹样造型。

在纺织品中,使用的梅花花头造型简洁。目前元代纺织品中花头有两种刻画形式:一为正面花头轮廓平面化表现,一为半侧面花头图案化表现。正面花头形式如台北故宫博物院收藏的元世祖皇后像衣领局部(图3-2),以及元代河北隆化鸽子洞出土的蓝地龟背地朵花绸(图3-5),都是展示花蕊及五或六瓣花瓣轮廓形式,能够看出梅花花头完整全貌。而半侧面花头是以侧面的视角展示,多为三或四瓣花瓣,不显示花头全貌。如元代山东邹城李裕庵墓出土的梅鹊胸背纹绫袍(图3-4)。

图3-2 元世祖皇后像 台北故宫博物院藏(图片源自:《中国丝绸通史》)(元)

图3-3 元明黄绫彩绣折枝梅葫芦形针扎(元)河北隆化鸽子洞出土(图片源自:《中国丝绸通史》)

图3-4 梅鹊胸背纹绫袍 山东邹城李裕庵墓出土(图片源自:《中国丝绸通史》)(元)

图3-5 蓝地龟背地朵花绸(正面花头)河北隆化鸽子洞出土(元)

元代王冕《白梅》诗:“冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘”“忽然一夜清香发,散作乾坤万里香”,梅花被赋予不同的品格。元代龙首钗和花头钗中也常以梅花纹做饰,寓意吉祥。受元代文人画的影响,纺织品纹样中的梅花纹也深受百姓喜爱,通常多与喜鹊、铜钱纹等组合使用,寓意幸福美满。

(3)尘灰色暗底莲花纹(编码C,包含C1、C2)

受宋代写实花鸟画的影响,元代纺织品中的莲花纹多以写实手法出现,所描绘的形象生动自然。河北隆化鸽子洞出土的元代湖色绫地彩绣婴戏莲(图4-2),以刺绣的手法刻画莲花,花头以半侧面视角展示,强调展示莲花花心,绣以品白色花瓣和杏黄色叶片,周围环绕些许缠枝以点缀画面。而元代的莲池鹅蝶纹法器衬垫(图4-3)则是另一种造型表现方式,其为正侧面角度,以侧面剪影的概括表现手法突出莲花出淤泥而不染的婀娜之态。

通过对元代莲花花头的分析,推理绫绸百纳法器衬垫莲花纹布片为半侧面视角,为2/3的侧面造型,强调莲花的花心。周围配以叶片造型和部分缠枝,但由于布片不完整,不能展示纹样全貌。线描将衬垫上同种莲花纹组合拼接成较完整纹样,再依据叶片及莲花走向延伸出推理的纹样形状。依据出土的元代织物(图4-2、4-3)可知,莲花花头造型为半侧面剪影,可看出莲花花心造型。叶片也可清晰辨别出有正面整片造型以及侧面半片造型。叶片为展开状,展示全貌,如唐李商隐《赠荷花》诗:“惟有绿荷红菡萏,卷舒开合任天真。”

图4-1 绫绸百纳法器衬垫尘灰色暗底莲花纹布片(元)

图4-2 湖色绫地彩绣婴戏莲 河北隆化鸽子洞出土(图片源自:《中国丝绸通史》)(元)

图4-3 莲池鹅蝶纹法器衬垫(图片源自:《内蒙古珍宝·杂项》)(元)

佛教八宝纹样等反复出现在蒙古族头饰、胸饰、手饰等首饰造型和织物纹样中,可见宗教对于纹样的影响格外深刻,纹样表达着蒙古族精神世界的蕴藉。佛祖释迦牟尼出生时便七步踏出七朵莲花, 在其成道后更是在讲经传法时, 大量运用莲花作为说法譬喻的对象。莲花为佛教重要装饰题材,盛行于魏晋时期,并开启了植物纹样装饰地位的新纪元。然而在汉代的墓葬画像石、画像砖中已有明确的莲荷形象,说明莲荷在魏晋之前已被百姓所熟知。《北宋雍和宫法物说明册》载:“莲花,佛说出五浊世,无所染着物。”随佛教推崇,莲花已成为装饰纹样中题材之一。

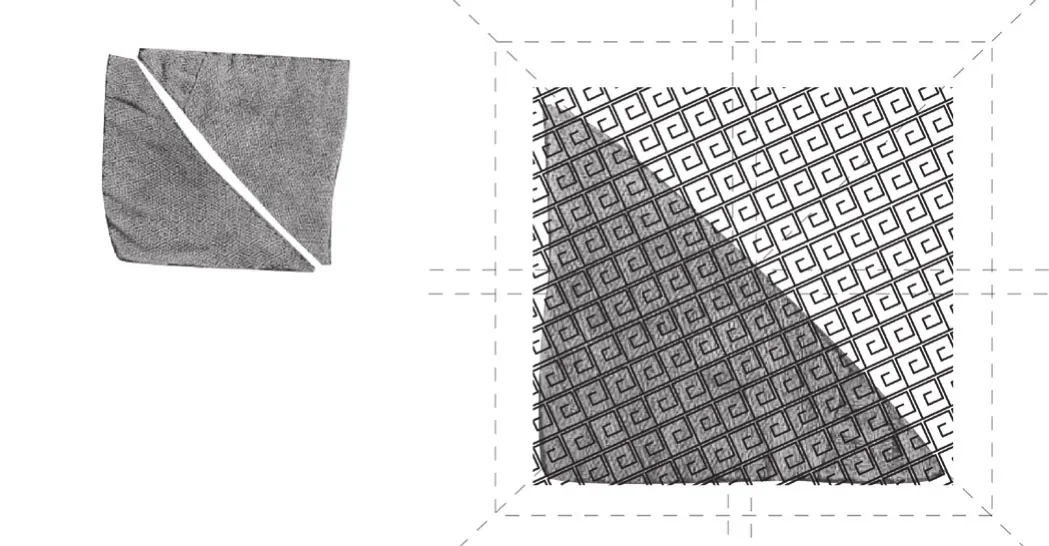

(4)白绫地彩绣缠枝花卉纹(编码D,包含D1、D2)

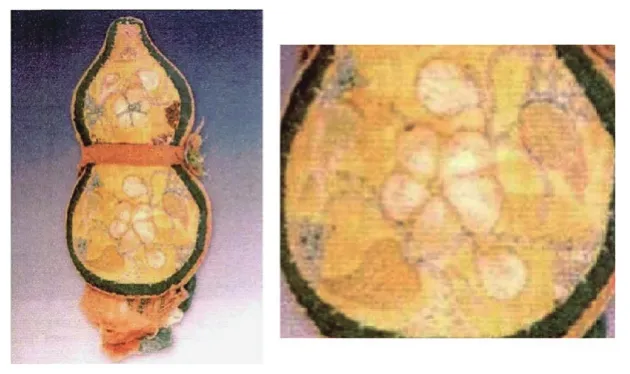

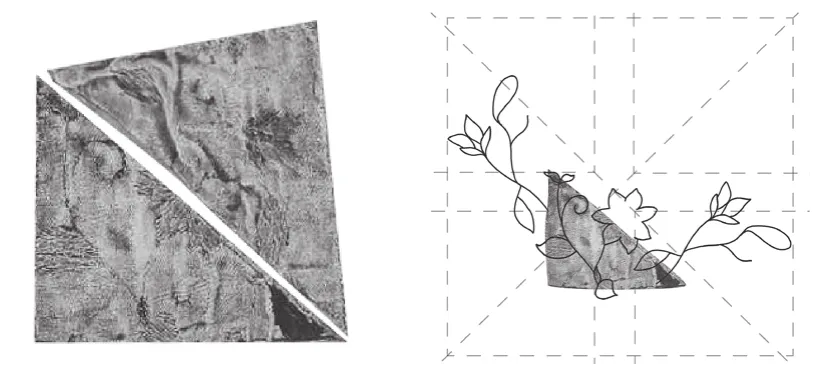

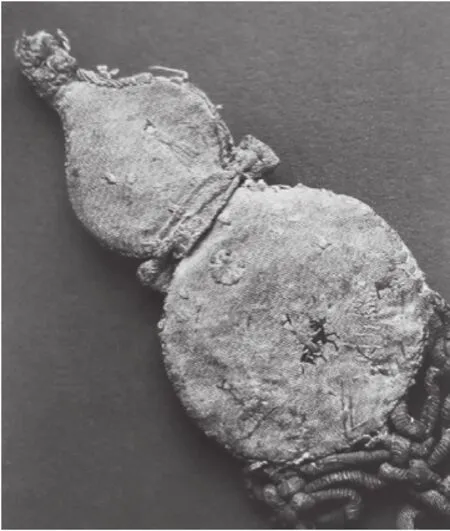

将布片上原有纹样描绘出来,依据不完整缠枝推理上方和右侧应有连续性纹样,并延续描绘下来,制成如下图所示线描图。对比内蒙古阿拉善盟额济纳旗黑城遗址出土的元代葫芦形香囊(图5-3)正面纹样以及织物,可分析出缠枝纹的连续分布形式。宋元时期装饰风格强烈,多以牡丹花、莲花等植物为中心,形态呈缠绕式。参考同时期出土的白绫地彩绣鸟兽蝴蝶花卉枕顶(图5-2)中花卉纹样的造型、缠枝延伸方向以及绣线走向,可分析出绫绸百纳法器衬垫中缠枝花卉纹不完整纹样的走向延伸。缠枝结构旋涡处延伸出叶瓣,叶与花瓣缠绕生长融为一体,作边饰纹样。

图5-1 绫绸百纳法器衬垫 缠枝花卉纹布片(元)

图5-2 白绫地彩绣鸟兽蝴蝶花卉枕顶局部(元)河北隆化鸽子洞出土(图片源自:《中国丝绸通史》)

图5-3 葫芦形香囊 内蒙古阿拉善盟额济纳旗黑城遗址出土(图片源自:《内蒙古珍宝·杂项》)(元)

缠枝纹的起源可以追溯到新石器时代的彩陶。彩陶纹样中“波状曲线”“涡旋形”“S形”的大量出现,是缠枝纹的初露端倪。至商周青铜时代,曲线装饰有了进一步的发展,在青铜器表面的装饰纹样如云雷纹、勾连雷纹、涡纹等曲线纹样进一步发展。当代公认为真正意义的缠枝纹约起源于汉代。南北朝时期,缠枝纹的装饰得到了较大的发展,在而后的隋唐、宋元和明清时期形成了多个发展高峰。

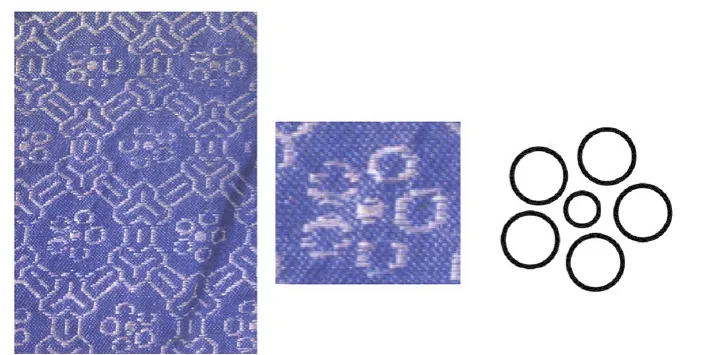

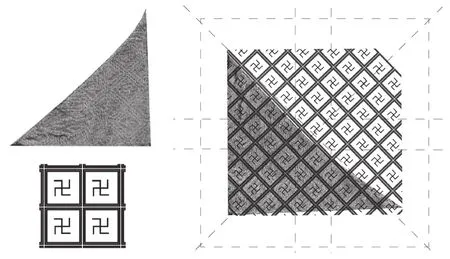

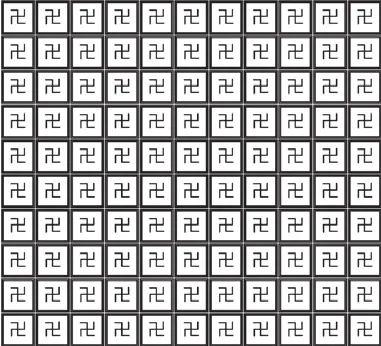

(5)菱格“卍”字纹(编码E)

下图线描纹样为连续排列式,由斜向约45°的方向重复排列的菱格组成。菱格中心为“卍”字纹。将线描纹样覆盖于布片上进行刻画,并延续布片残缺纹样继续描绘,延伸出菱格“卍”字纹的全部样式,并将特写纹样描绘于下方。

卍字纹在元代纺织品中多与四方连续式菱格组合出现。以卍字纹作为底纹,规矩排列,并配以双鱼、莲花、龙纹(图6-2)等装饰纹样组合穿插在中心使用。元代同时期卍字纹(图6-2、6-3、6-4、6-5),出土地分别为河北隆化鸽子洞和苏州张士诚母曹氏墓,对比分析可知南北方均出现菱格“卍”字纹,该纹样全国通用。

图6-1 绫绸百纳法器衬垫 菱格“卍”字纹布片(元)

图6-2 菱格“卍”字龙纹花绫 河北隆化鸽子洞出土(图片源自:《中国丝绸通史》)(元)

图6-3 曹氏墓出土菱形卍字纹苏州张士诚母曹氏墓出土(元)

图6-4 菱格卍字纹绢 苏州张士诚母曹氏墓出土(元)

图6-5 龟背梅花卍字纹绫 苏州张士诚母曹氏墓出土(元)

卍字为祝吉符号,《辞海》言:“卍字在梵文中作室利靺蹉(Srivatsa),意为吉祥之所集。佛教认为它是释牟尼胸部所现的瑞相,用作万德吉祥的标志。”古代又有认为是太阳或火的象征。北魏《十地经论》中译为“万”。唐代武则天曾将此字读为“万”。唐代慧琳《一切经音义》认为卍字应以右旋为准。元代纺织品纹样中相互联结的卍字纹含连绵不断、永无尽头的吉祥意义。卍字纹的运用不仅反映了元代贵族对于藏传佛教的推崇,也映射出了当时百姓对美好生活的向往。卍字纹作为吉祥寓意的符号受到使用者的喜爱,同时也反映了当时盛行的吉祥纹样发展的初期风貌。

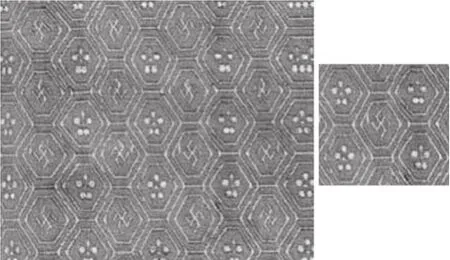

(6)格子骨架式回纹(编码F,包含F1、F2)

将绫绸百纳法器衬垫中所涵盖的回纹布片拼接起来(图7-1),便于研究其纹样分布方式及推理完整纹样。衬垫中的回纹并不是以正面规整的形式排列,而是向右上方倾斜45°依次并列排序,因此布片所显示回纹有完整的样式,也有不完整、被裁切的样式。用线描的方式将布片中的纹样描绘复刻下来,并推理绘制出其延伸纹样,同时为更清晰看到纹样,还进行了纹样特写图的绘制(图7-2)。

图7-1 绫绸百纳法器衬垫 连续式回纹布片(元)

图7-2 线描回纹

格子骨架主要是指通过水平线、垂直线或倾斜线交错构成格子骨骼,这是纺织品最为初始的构成形式。这些几何骨架除了可单独成纹样,骨架内还可填充不同装饰纹样。此外还可作为底纹,通过疏密对比形成新的装饰纹样。

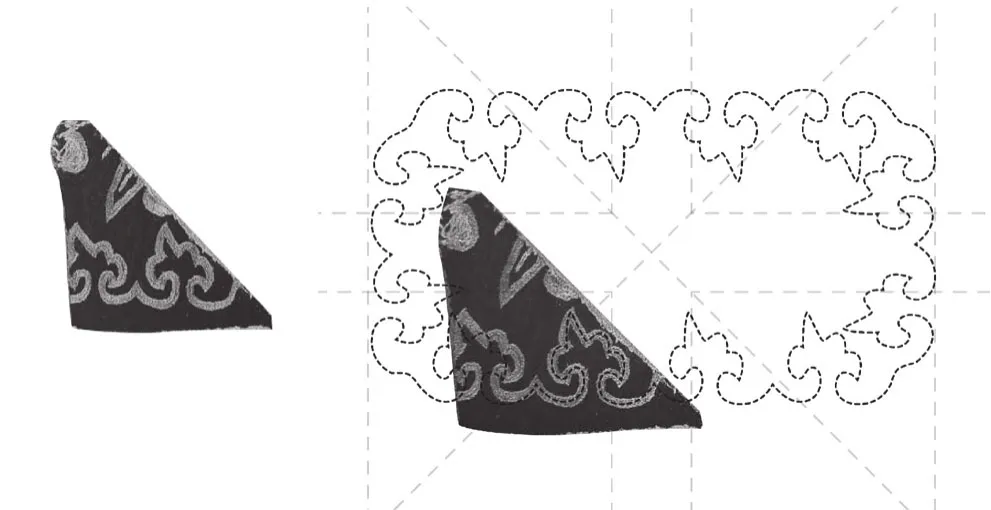

(7)墨蓝色刺绣金边火焰纹(编码G)

因元代织物中火焰纹较少,笔者没有收集到相关成果,只能依据敦煌壁画中火焰纹的不同形态来进行推理与分析。“焰”有火苗之意,西晋·潘岳《马汧督诔》诗:“锸未见锋,火以起焰。”火焰纹有三头火焰纹、多头火焰纹、单头套连火焰纹、忍冬火焰纹、波状火焰纹等众多形态。如图8-2、8-3所示,为敦煌壁画窟一中的彩塑,其火焰纹的形态为波状火焰纹。

图8-1 绫绸百纳法器衬垫 云纹布片(元)

图8-2 背光火焰纹

图8-3 佛光

笔者通过研究分析将绫绸百纳法器衬垫中的火焰纹描绘出来,依据北京双塔寿寺海云和尚衣冠冢出土的元代贴罗绣僧帽中相似纹样的排列方式,将不完整纹样刻画出来。由于类似火焰纹变体且部分呈波状,分析其纹样为连续环绕式组合的波状火焰纹。纹样顶部向外弯曲形成弧形且紧密相连,中间单线依照纹样动势描绘火尖,展现出强烈的装饰感。以简洁的手法重复排列表现波形纹样,富有节奏韵律。布片中心偏上方向呈现似叶片状纹样,但由于面积较小,还不能分析出其具体纹样类型,无法进行论证,因此不能对这处进行复原。

火焰纹的发展追溯于早期宗教的传入,由于琐罗亚斯德教(英文:Zoroastrianism,中国称“祆教”“拜火教”)的兴起,以及与佛教融合,由早期意念性的形象演化为纹样的特点,使“火焰”真正地以纹样的形式表现出来。火焰纹为我国传统纹饰,一般作为辅助纹与其他纹饰配合装饰。在魏晋时期已经形成了多种形式的火焰纹,隋唐后逐渐地减少,但是在纹样上依旧具有自己独特的形式特点。

3.元代绫绸百纳法器衬垫纹样复原及其意义

通过对比分析同时期、同出土地的纺织品纹样,推理并复原出元代绫绸百纳法器衬垫中的7种纹样,分别为A锯齿纹、B梅花纹、C莲花纹、D缠枝纹、E卍字纹、F回纹、G火焰纹,编码和纹样类型如图9所示。

图9 7种编码和纹样类型

元代绫绸百纳法器衬垫纹样复原的意义在于以客观的分析再现织物纹样,了解衬垫的结构组成和每片织物中纹样原本形态,尽可能地复原绫绸百纳法器衬垫中纹样的面貌,并分析研究每种纹样所蕴含的寓意。

其一,复原纹样从结构组成上来讲,绫绸百纳法器衬垫由24块三角形棉织物拼接缝合而成。由三角形组合拼接成四边形,造型独特。衬垫中主要构成形式有:边缘环绕式、骨架排列式、角隅式。边缘环绕式为三角状镂空锯齿纹(编码A)和墨蓝色刺绣金边火焰纹(编码G)。排列方式:按照一定的格式作有规律的反复排列。骨架排列分成格子骨架、缠枝骨架两种。倾斜线交错构成格子骨骼,用于底纹或主题纹样,如格子骨架式回纹(编码F)。缠枝骨架依据缠枝延伸方向连续盘旋环绕,组成纹样形式,如白绫地彩绣缠枝花卉纹(编码D)。角隅式结构纹样位于边角处,通常起到边角界定的作用,作为一种框架式纹样出现。经对比元代同时期同出土地织物纹样,可知衬垫中纹样的构成形式也映射出元代纺织品纹样中常用的构图形式。

其二,反复对比元代同时期同出土地的不同织物中的多种纹样,可知元代绫绸百纳法器衬垫中的纹样类型在元代多织物中出现,属常见类型。且南北方均出现,可见使用范围较为广泛。由此可知笔者复原出的纹样代表着元代织物中常出现的纹样类型。

其三,宗教为其中一个影响因素。元代绫绸百纳法器衬垫中所复原出的纹样如火焰纹(编码G)、八吉祥、卍字纹(编码E)等装饰题材都源于藏传佛教,涵盖吉祥的寓意。结合纹样可看出元代纺织品纹样的形成与发展受到当时的背景影响,文化与宗教两者相互渗透、相互影响。1253年,八思巴成为忽必烈的上师,逐步推进了元朝统治者对藏传佛教的推崇,也影响了元代织物装饰纹样。

其四,元代装饰纹样受到宋元书画写实派的影响。宋元书画呈现崇尚自然的写实风格,反应在元代织物纹样上表现为追求自然写实风格的缠枝花造型增多,如绫绸百纳法器衬垫布片中的彩绣缠枝花卉纹,枝条生动自然,用色明朗。纹样配色雅致,构图疏朗,线条流动真实。

元代纹样多为吉祥寓意,以题材的谐音和寓意表达生活愿望的装饰逐渐成为明清装饰的主流,几乎出现了“图必有意,意必吉祥”的局面。元代绫绸百纳法器衬垫纹样的复原是在同一织物中展示元代所盛行的多种纹样,是对流行纹样的传承。纹样的审美意义,亦即装饰意义,从形象上有写实、抽象之分,从结构讲有节奏、韵律之美。审美的意义,在于丰富创造物的本身。元代审美创作中体现的民族性,给予审美领域和审美对象以新的视野,造就了审美风尚新的精神面貌,其复原为保存修复提供了史料。

4.结语

元代绫绸百纳法器衬垫纹样的复原,是对元代纹样的修复性传承,研究分析出现存纹样的类别及组成结构,为日后研究元代纹样提供参考史料,也为现代文创产品提供了新的创作方向。不仅承载了丰富的历史背景与文化故事,也是分析、解读、重塑历史的过程。由此可见,绫绸百纳法器衬垫纹样的复原有珍贵的史料价值。

注释:

[1]张秋梅,陈睿:《藏传佛教法器市场化现状及其影响分析——基于成都市武侯祠市场的调查》,《中国藏学》2017年第3期。

[2]庄恺:《日本boro与中国传统百衲衣的比较研究》,硕士学位论文,北京服装学院,2017年。

[3]庄恺:《日本boro与中国传统百衲衣的比较研究》,硕士学位论文,北京服装学院,2017年。

[4]高延青:《内蒙古珍宝·民族与民俗》,呼和浩特:内蒙古大学出版社,2007年。

[5]们发延:《藏传佛教密宗神像、法器、唐卡文物研究》,民族文化宫博物馆:《中国民族文博》(第二辑),中国博物馆协会民族博物馆专业委员会,2007年,第18页。

[6]刘敏:《浅析锯齿纹在立体剪纸中的应用》,《大众文艺》2016年第20期。

[7]韩建业:《马家窑文化半山期锯齿纹彩陶溯源》,《考古与文物》2018年第2期。

[8]李水城:《半山与马厂彩陶研究》,北京:北京大学出版社,1998年,第199页。

[9]呼斯乐:《蒙古族首饰研究》,博士学位论文,山东大学,2019年。

[10]浦黎杰:《佛教艺术中莲花元素的象征意义探析》,《艺术科技》2017年第8期。

[11]刘珂艳:《元代纺织品纹样研究》,上海:东华大学出版社,2019年。

[12]万剑:《中国瓷器缠枝纹装饰艺术特色研究》,《陶瓷学报》2015年第2期。

[13]万剑:《中国瓷器缠枝纹装饰艺术特色研究》。

[14]吴山:《中国工艺美术大辞典》,南京:江苏凤凰美术出版社,2011年。

[15]万剑:《中国瓷器缠枝纹装饰艺术特色研究》。

[16]金建荣:《中国南北朝时期佛教造像背光研究》,博士学位论文,南京艺术学院,2015年。

[17]司宇:《敦煌壁画的火焰纹在针织物上的应用》,《纺织科技进展》2020年第5期。

[18]刘祯:《元代审美风尚特征论》,《中国文化研究》2001年第2期。