论《红楼梦》中秦可卿情节的叙述结构和主题意义

王世海

一、引言

有关秦可卿的讨论已有很多,国内某些学者已据各种资料推测出所谓的“秦学”,但这些研究大都集中在对《红楼梦》中秦可卿情节有无的揣测上和秦可卿的身世来源上,对秦可卿及相关情节的叙述功能、情节逻辑等则关注较少。这方面研究,比较有代表性的有郭杨的《还记石头成一梦,欲解红楼觅二秦——二秦形象的整体考察》。他论述了秦可卿与秦钟的情、色、淫和病、死、梦情节,指出二者具有“情”的符号功能,推动情节发展的写实功能,以及牵引家事、情事两条主线的叙事功能。[1]王富鹏的《论〈红楼梦〉影子人物体系的建构与小说叙事结构的形成》则通过分析秦可卿总影钗黛又关涉家族盛衰的作用,认为秦可卿的故事贯通了小说叙事的爱情和盛衰两大主线。[2]这些研究大体指出了秦可卿情节的叙事功能,但分析过程略显单薄,对秦可卿情节的内在结构和逻辑还缺乏较有力的论证和说明。由于无法克服的资料和文本限制,我们不应将过多精力放在有关秦可卿情节的“无”上,而应依据秦可卿情节的“有”来深入分析有关秦可卿情节的叙述结构及主题意义。只有如此,才能更充分地认识秦可卿的意义和价值,还原《红楼梦》的小说本性。

二、有关秦可卿情节的人物关系及其功能

有关秦可卿的情节,集中在《红楼梦》的第五回至第十六回,可以说是《红楼梦》故事的第一大关节。我们大体可以将其分成两部分:一是秦可卿生前的情节,二是秦可卿死后的情节。生前的情节,书中主要写了两件事:一是秦可卿领着宝玉到自己内房睡午觉,二是秦可卿生病。死后的情节,书中主要写了两个人:一个是贾珍,另一个是王熙凤。与贾珍相关的情节:一是哭得跟泪人一样,二是尽其所有操办丧事,三是花重金买了原给亲王用的棺木,四是为贾蓉买了一个五品龙禁尉的官,六是延请王熙凤协理宁国府操办丧事。与王熙凤相关的情节:一是秦可卿临终前给王熙凤托梦;二是整治宁国府仆从,安排丧礼各事;三是铁槛寺弄权。关于这些情节,书中还穿插叙述了两件事:一是贾瑞欲偷情王熙凤事,二是秦钟事。贾瑞事写得比较集中,从第十一回末至第十二回末便叙写完毕,秦钟事则从第七回断续写到第十六回。这两件事表面看来与秦可卿关系不大,实则大有干系。

本文从人物关系及其反映出来的人物功能来看这些情节。其一,贾蓉、贾珍的情节功能。若以秦可卿为中心人物,与之关系最密切的人物由近及远应是贾蓉、秦钟、尤氏、贾珍、王熙凤、贾宝玉,但根据情节叙述的多寡来看,关系最密切的人物则是贾珍、王熙凤、贾宝玉、秦钟及尤氏、贾蓉。具体来说,贾蓉是秦可卿的丈夫,本应是最亲密的人,但无论是秦可卿生前的情节,还是秦可卿死后的情节,涉及贾蓉的情节都很少。秦可卿生前,二人很少同时出现,而且二人之间没有任何对话,秦可卿死后情节中,贾蓉虽有行为,但多是依贾珍安排做一些应景之事,没有任何主动的动作,更没有任何悲戚情感和心理上的表达。对此,我们或可认为,贾蓉这个人物太次要,但他在后面情节尤其是帮助贾琏偷娶尤二姐的事情上出场很多,而且有关他的情节贯穿整部《红楼梦》,应该说他在《红楼梦》中并非一个可有可无的人物;或可认为,此时贾蓉尚小,丧礼这种大事还由不得他来操办,但作为丈夫,妻子年纪轻轻就不幸去世,如何不伤心落泪呢?显然,这些只能说明一件事,那就是二人没有什么感情。与之形成鲜明对照的,却是作者在秦可卿死后情节中重点叙述的秦可卿的公公——贾珍。中国传统礼俗对公公与儿媳妇之间的关系有清晰、严格的礼法规矩,而贾珍在秦可卿死后一系列的言语行为,显然违背了这些基本规范。这方面的相关论述已经很多,在此我们只以第十三回情节的相关批语对贾珍与秦可卿关系作一简要分析。当他人问如何料理秦氏丧事时,贾珍拍手说道“如何料理,不过尽我所有罢了”(第十三回)(1)文中引用《红楼梦》原文,均出自曹雪芹著、无名氏续《红楼梦》,中国艺术研究院红楼梦研究所校注本,人民文学出版社2008年第3版。具体页码不再出注。,戚序本夹批云:“‘尽我所有’,为媳妇是非礼之谈,父母又将何以待之?故前此有恶奴酒后狂言,及今复见此语,含而不露,吾不能为贾珍隐讳。”[3]159秦氏丫环瑞珠触柱而亡,贾珍以孙女之礼殡殓,甲戌本侧批云:“补天香楼未删之文。”[3]160这些批语表明两点:一是贾珍的行为既不合理,也不合礼;二是此处情节有删减。根据第十三回末甲戌本眉批“此回只十页,因删去天香楼一节,少去四五页也”,以及总评“‘秦可卿淫丧天香楼’,作者用史笔也。老朽因有魂托凤姐贾家后事二件,嫡是安富尊荣坐享人能想得到处。其事虽未漏,其言其意则令人悲切感服,姑赦之,因命芹溪删去”[3]165来看,我们基本可以断定,在这一回中,作者原先写有“秦可卿淫丧天香楼”情节,因批书者原因,最终删去了“天香楼”内容。由此可以推定,贾珍与秦可卿之间一定发生过非法乱礼的情淫之事。(2)天香楼的情节具体是什么,因为没有任何可靠的资料,我们现今最好不做评论。传言靖藏本中有批语说贾珍与秦可卿有“遗簪”“更衣”诸事,但因缺少必要资料佐证,本文暂不采信。故此,书中虽没有写出秦可卿与贾珍之间的悖乱行为,但通过这些不合理的内容叙述,也基本将书中所要表达的意思和情淫主题展示清楚了。

其二,王熙凤的情节功能。书中最突出的人物当数王熙凤。王熙凤是荣国府掌握实权的大管家,而秦可卿被贾母认定为“重孙媳中第一个得意之人”(第五回),可见二人在荣宁二府的地位和身份大体相类。二人虽差着一个辈分,但年龄相仿,又最为亲密,相互走动较多。由此,书中将秦氏的大部分情节都通过王熙凤的行为带出。一是凤姐专程到宁国府做客,与秦氏攀谈引出秦钟,使其得以与宝玉见面后发展成至交。二是秦氏病后,凤姐多次探望,断续写出秦氏的病情和境况。同时,书中还特别写了两件事:一是贾瑞欲偷情凤姐,二是秦氏临终托梦凤姐事。根据情节顺序来看,“秦可卿淫丧天香楼”当在秦氏病时发生,因删去不得而见,而就在此处,书中特意用了整整一回(从十一回末到十二回末)详细叙述了贾瑞欲偷情凤姐事。以作者常用的“一击两鸣”法(3)《红楼梦》第六十六回兴儿与尤二姐等说到林黛玉、薛宝钗等人时,鲍二家的打了兴儿笑说:“原有些真的,叫你又编了这混话,越发没了捆儿。你倒不像跟二爷的人,这些混话倒像是宝玉那边的了。”乙卯本夹批云:“好极之文,将茗烟等已全写出,可谓一击两鸣法,不写之写也。”(吴铭恩著《红楼梦脂评汇校本》,万卷出版公司2013年版,第787页)孙伟科在《〈红楼梦〉“笔法”例释》(《红楼梦学刊》2007年第4期)对此解释说:“受宝玉的影响,宝玉的疯话连篇,导致了人们这样的推断:凡是说话不着边际的,应该与宝玉有关。这里一边是写兴儿,实际上一边也是写宝玉以及宝玉的奴仆,在小说技法上是‘一击两鸣’‘不写之写’‘一笔两用’。”可参看。来看,此处贾瑞与凤姐事当是影射贾珍与秦氏事。一来二者都关涉男女情淫事,二来二者都直接关涉家族礼法大忌——乱伦事,应该说从情节性质和主题指向上都高度吻合。秦氏临终托梦凤姐事,更可见出二者在主题和功能方面的诸多相应处。秦氏在梦中直言“婶婶,你是个脂粉队里的英雄,连那些束带顶冠的男子也不能过你”(第十三回),直接表明了凤姐在整个贾府中的地位和作用,随后便苦口婆心地嘱托凤姐,要在家业未衰时提早筹划衰时的世业。由此来看,正如批语所言,秦氏绝非纯然一淫荡女子,她的命运应关涉贾府的未来命运;而秦氏只给凤姐托梦并说出这些话,表明凤姐的行为举止直接关涉贾府的现实命运。这样一来,秦氏借助凤姐将《红楼梦》的两个核心主题烘托而出,一是情淫主题,一是家族命运主题。当然,这两个主题无论在秦氏这里,还是在凤姐那里,都构成了一个互为因果的循环。秦氏的死宣告两个主题的暂时中止。临终托梦,十分巧妙地将这两个主题在秦氏与凤姐之间做了一个传递,即秦氏用自己这短暂的一生宣示出主题,具体敷衍铺展这两个主题却要靠凤姐。这也表明,王熙凤当是叙述贾府命运的核心人物,秦氏只是引出王熙凤及《红楼梦》主题的过渡性人物。

其三,秦钟的情节功能。他是秦可卿的弟弟,虽与秦可卿没有血缘关系,但毕竟为同一父母所养,自然最为亲近。从书中对秦钟的叙述来看,他的出现不是为了塑造秦可卿形象,而是为了丰富贾宝玉形象。第七回凤姐又至秦氏处玩乐,宝玉同往,正巧遇见秦钟,二人一见如故。宝玉见秦钟,心想自己把“富贵”荼毒了;秦钟见宝玉,心里自思“贫窭”二字限人。这样的叙述,直陈出二人的特殊关系,也大体隐喻出二人的相合相对处。随后二人同上私塾,越发亲密。不想不久便闹出学堂男童打闹之事,后传至秦氏耳里,使其“又是恼,又是气”(第十回),几成为致病最主要的原因。至此,我们大致可以看出秦钟在书中的两个作用:一是直接关涉宝玉,二是间接关涉秦氏。随后与秦钟直接相关的情节,主要有秦钟与智能偷情,秦钟临终嘱托宝玉。与智能偷情事,大致不出“情淫”主题;临终嘱托宝玉,却是大有文章。秦钟云:“以前你我见识自为高过世人,我今日才知自误。以后还该立志功名,以荣耀显达为是。”(第十六回)这些话应是“翻过筋斗”的人才能说出的话,秦钟说出这样的话确实有些突兀。不过,若从秦可卿引出的主题来看,其有出现的必要。可以看出,秦可卿与秦钟引发的诸事,多明显指向情淫,但性质却有不同,与秦可卿发生关系的对象直接系连着家族,而与秦钟发生关系的对象则较多指向个体的青年男女。正如他们名字所预示的那样,二人共同指向以“情”为中心的主题,却又分出两个层面:一是由秦可卿引出的家族层面的情主题,二是由秦钟引出的个人层面的情主题。秦可卿临终托梦给凤姐,意在强化家族层面的情主题,并且基本指明将以王熙凤的行为为中心铺展开,而秦钟临终嘱托宝玉,则意指个人层面的情主题,将以贾宝玉的行为为中心铺展开。

其四,贾宝玉的情节功能。从情节来看,他与秦可卿多间接发生关系:一是秦氏引宝玉梦入太虚幻境;二是因秦氏而认识秦钟,后与秦钟发生诸事。与秦钟诸事,已如上言。前者秦氏引宝玉至自己内房睡午觉,文中即指出:“那里有个叔叔往侄儿房里睡觉的理?”(第五回)明确标明此举的非礼性。待宝玉进入秦氏内室后,房内先是一阵暖香,后是一系列影射情淫的物件摆设,致使宝玉刚恍惚睡去,就觉秦氏在前,将其引至太虚幻境。联系后面的情节可以看出,这次梦游除了点明各女子的命运,还完成了宝玉的第一次性体验——梦遗。而与之欢合的对象小名竟与秦氏相同,大致说明秦氏便是宝玉步入性的第一引路人。如此来看,秦氏不仅将情主题引向以王熙凤为中心的家族层面,而且将情主题直接引向以贾宝玉为中心的个人层面。换句话说,她一个人就将两个层面的情主题系连在一起。其后才由她分化出一个秦钟,来具体推进个人层面的情主题发展。

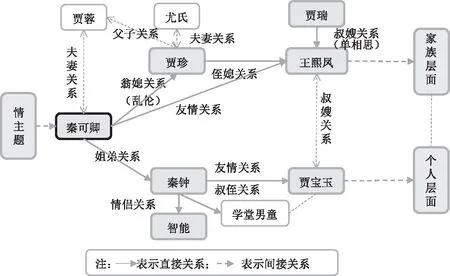

这样来看,与秦可卿相关的人,大体组成了两个系列,一是与其直接相关的人,二是与其间接相关的人。这两类人物直接对应出两个不同又相互贯通的主题。这些人物之间的关系及其对应主题,如图1所示。

图1 秦可卿人物关系图谱

三、有关秦可卿情节的结构逻辑

秦可卿死后的情节,除去贾珍短暂的表演,基本集中在了王熙凤身上,主要叙写了两件事:一是王熙凤协理宁国府,二是王熙凤弄权铁槛寺。这两件事都发生在操办秦氏葬礼时,与由秦氏引发出来的情主题密切相关。与前期事件对照,有关秦氏情节的内在结构和逻辑更加明显。

凤姐操揽协理宁国府事后,理出了宁国府人事管理的弊病:一是人口混杂,遗失东西;二是事无专执,临期推诿;三是需用过费,滥支冒领;四是任无大小,苦乐不均;五是家人豪纵,有脸者不服钤束,无脸者不能上进。甲戌本对此眉批云:“旧族后辈受此五病者颇多,余家更甚。”[3]165书中欲通过此情节把如贾府这样大家族的弊病说清楚。此后凤姐所为,便专为治理五病而发。当天晚上,凤姐即命彩明定造簿册,查对人员,并交代次日传齐家人媳妇听差。第二天一大早,凤姐先交代宁府总管来升的媳妇:“不要说‘原是这样的’”,“如今可要依着我,行错我半点儿,管不得谁是有脸的,谁是没脸的,一例现清白处治”(第十四回)。随后按名册一一唤进来看视,接着便开始分派各人任务、职责和宣讲办事规矩。各项任务分派完,“众人领了去,也都有了投奔,不似先时只拣便宜的做,剩下苦差没个招揽。各房中也不能趁乱失迷东西。便是人来客往,也都安静了”。此后,“那凤姐不畏勤劳,天天于卯正二刻就过来点卯理事”(第十四回)。接着,书中重点叙述了一仆人误时一事,更为鲜明具体地表现了凤姐威严力行、杀伐决断的作风。至此书中还显不够,又安排秦钟和宝玉好奇问询,凤姐说出缘由,两人暗服。行文至此,凤姐的精明强干已表露得淋漓尽致。从实际效果看,凤姐的严明治理收到了良好效果,整个丧礼办得得当有序、隆重风光。可就在此时,书中便开始重点叙述另一件事——凤姐弄权铁槛寺。

秦可卿的送葬队伍到了铁槛寺,凤姐嫌住铁槛寺不方便,遂到不远处馒头庵住下。住持老尼趁空便向凤姐说起一事,张财主的女儿金哥往庙里进香,被长安府太爷的小舅子李衙内看中,他非要娶金哥,不想金哥已受了原任守备公子的聘礼。张家为难,守备家又来闹,说要打官司,所以张家到京里寻门路,想逼着守备家退婚。老尼知道贾府与长安节度云老爷和契,便想着求凤姐捎话给云老爷,让他给守备说话。凤姐听了,先说不管,后老尼用软语激刺,凤姐遂说:“你是素日知道我的,从来不信什么是阴司地狱报应的,凭是什么事,我说要行就行。”(第十五回)于是她要了三千两银子,答应会快快完结此事。于是老尼又说了很多奉承的话,凤姐越发受用,也不顾劳乏,更攀谈起来。本打算第二天要走,耐烦宝玉相求,凤姐想一则为贾珍送个满情,二则可以完结老尼那事,三则顺了宝玉的心,讨贾母的欢喜,于是应下,同时悄悄将老尼之事说与来旺儿。来旺儿找着主文的相公,假托贾琏修书一封给长安节度使。节度使欠贾府人情,自然照办。不想金哥知义多情自缢,守备之子也投河而死,“张李两家没趣,真是人财两空”(第十六回)。凤姐却因此坐享了三千两,其后胆识愈壮,对于这样的事便恣意妄为起来。由此不难看出,书中通过这件事要重点表现凤姐的另一面,即欺上瞒下、利欲熏心、虚荣不仁,使其与凤姐协理宁国府的表现形成鲜明对照。一方面,协理宁国府主要表现出凤姐的超强治理能力、办事能力,以及严于律己、勤勉尊贵的个性,弄权铁槛寺仍能见出她机巧的处事技巧和聪慧的心思能力;另一方面,二者在性质和效果上又一定是决然对立、相互冲突的,简单来说,一为善,一为恶。这就是说,凤姐拥有高超的办事能力,但这并不能决定事情的性质和结果。如果这件事的性质是向善的,卓越的办事能力自然能发挥巨大的建设力,为众人及自身带来无穷益处,但如果这件事的性质是向恶的,那么卓越的办事能力则只会发挥巨大的破坏力,给众人及自身带来无穷害处。通观凤姐展现出来的所有行为和心思,从本质的心性来说,她缺乏向善的维度。这就决定了秦氏临终时的嘱托最终只能化为泡影,凤姐的行为只会给贾府带来更大的祸患。

同时,金哥事虽是侧面叙述,却又直接隐射到情的另一个主题——个人层面的情主题。前文已述,秦钟临终时嘱咐宝玉,让其收拾自己的痴心,早早立志功名荣耀显达。那宝玉会如何做?结局又会是怎样?其后的情节虽对此有比较详细的叙述,但在此处经王熙凤一手造就的金哥爱情悲剧,或许已经给出了明确的答案。金哥与守备之子,或许没有什么爱情基础,只是基于传统礼俗——“父母之命媒妁之言”,相约成婚白头偕老。可就在此时,只因高官之子看中,其就要用金钱和权势强力逼迫两家废除婚约,推翻这一切的礼俗和规矩。他们二人的死,或许还谈不上为“情”而死,但至少可以算得上为了“约定”“誓言”或“信誉”而死。换句话说,他们关注的不是有情无情,有爱无爱,而是有无对个人人格的尊重,有无对个人信义的守护。如果约定可以随意更改,如果与谁相爱、与谁成婚可以随意安排,那么,这个世界上还可能有什么有无、真假?从这个角度来说,金哥和守备之子的遭遇,已能很好地回应秦钟提出的改志路线,也便很好地预示出贾宝玉的未来爱情婚姻。另外我们还应看到,金哥式的爱情婚姻悲剧,正是像有王熙凤这样的大家族直接造成的。王熙凤凭借自身超强的能力,虽能一时革除如贾府这样大家族的各种弊病,但其私欲本性终将导致贾府这样大家族的覆亡。缺乏本性的善而不断追求私利和私欲的满足,她也一定会不断破坏大家族之所以存在和延续的各种礼法规矩、“信义”“良善”,以及纯真的爱情、恩爱的婚姻、人性的纯真。

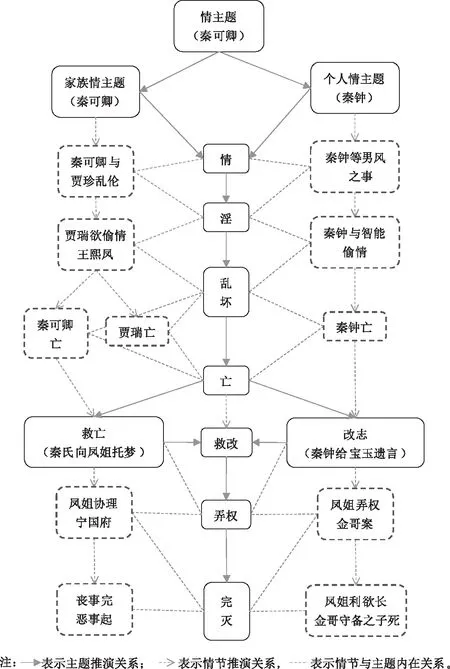

如此来看,秦可卿生前情节主要是在确立问题,死后情节主要是在回答问题。生前情节主要由秦可卿引出情主题,然后由秦可卿与秦钟牵引出两个子主题,一是家族层面的情主题,一是个人层面的情主题。家族层面的情主题,先由秦可卿与贾珍之间的乱伦关系,展示出由情生淫的主题,然后由贾瑞欲偷情王熙凤来展示由淫至乱,由乱至败亡,最后以秦可卿死为终结;个人层面的情主题,先由秦钟等在学堂之事展示由情生淫的主题,然后由秦钟与智能的乱情展示由淫至坏的主题,最后以秦钟死展示由坏至亡的主题。那么,这样的主题发展能否避免或更改?其后真正的主题性中心人物王熙凤和贾宝玉是否只能重复这样的人生轨迹?为此,书中特意让二秦在临终时分别向两位中心人物提出救亡改志的嘱咐。但是,紧接着死后的情节便安排王熙凤一人承办完成的两件事,一是协理宁国府,一是弄权金哥案,预先向我们清楚展示了救亡改志的结局。由于本性无善一味弄权,王熙凤等不仅不能挽救大家族的危亡,而且会直接扼杀信守礼法存有真爱的个人。处于封建制度下的如金哥、张守备儿子这样的青年男女,即使存有坚强的信义,即使葆有对美好的爱情、恩爱的婚姻的憧憬,也无法逃脱已经腐朽的封建制度、已经败坏的伦理道德的摧残。至此,两个分立的主题又合二为一,共同宣告了情主题的最后终结和所有人物的整体覆亡。由此来看,各个情节及其主要人物与情节主题之间便构成了如图2所示的运演模式。

图2 各情节及其主要人物与情节主题之间的运演模式

由此来看,有关秦可卿情节的叙述线索,可以分出两个层次。一是主题层次。这个层次紧紧围绕情这一主题,衍生出统贯的主题线索,由情生淫,由淫至乱坏,最后至亡。在亡的节点上衍生出一个救弊的主题,由救弊引出弄权,但本善的缺失终使所有的一切只能走向毁灭覆亡。二是情节关系层次。这个层次可分出两条比较明显的线索:一是家族层面,二是个人层面。家族层面以秦可卿和王熙凤的行为举止为中心,个人层面以秦钟及王熙凤、金哥、贾宝玉等的行为举止为中心。两个层面各有一个中心人物,前者为王熙凤,后者为贾宝玉,预示其后《红楼梦》的情节即如二秦悲剧般铺展。主题层次的线索进程,构成了《红楼梦》情节发展的内在本体逻辑,决定着情节发展的主要进程,成为贯穿整个情节的主轴和隐轴;情节关系层次的线索进程,形成了外在情节的双向并行发展模式,构成了整个情节发展的表层结构,是为显轴,如图3所示。

图3 秦可卿情节叙述结构双轴

外在情节的线性发展,自然应有显轴和隐轴构成的上下两个层次的逻辑支持。不过,最表层的情节一定是按照时间或事件发展的先后顺序逐次展开:第一个情节单元是秦可卿引宝玉睡觉入太虚幻境,第二个是宝玉见秦钟,第三个是秦钟、宝玉大闹学堂,第四个是秦可卿生病,第五个是贾瑞欲偷情王熙凤,第六个是秦可卿临终托梦王熙凤,第七个是秦可卿死后贾珍的种种表演,第八个是王熙凤协理宁国府,第九个是秦钟与智能偷欢,第十个是王熙凤弄权金哥案,第十一个是秦钟临终遗言宝玉。这些情节相互穿插、衔接,贯穿和体现着上文所说的显轴和隐轴。其中显轴的两个层面的主题,与情节之间的内在关联,大体可如图4所示。

图4 家族情主题、个人情主题与情节之间的内在关联

两个主题下辖的情节单元交替进行,穿插而出。从情节单元数看,家族主题情节显然占据绝对优势;从情节叙写的主要人物来看,王熙凤最为核心,其次是秦钟及宝玉。王熙凤的行为,均依秦氏展开,这从侧面便对秦氏做了极好的叙述。秦钟的行为,虽以自己为中心展开,但多又直接或间接系连着宝玉,于是这段情节对宝玉进行了较多正面或侧面的叙述。可见,家族主题的情节显性写了《红楼梦》的核心人物,隐性写了这段情节的主要人物和主题;个人主题的情节显性写了这段情节的主要人物和主题,隐性则写了《红楼梦》的核心人物。二者的叙述方式和策略基本相反,大体形成了对立且互补的关系。(4)《红楼梦》写人叙事多采用了对立互补的方式,即浦安迪提出的“二元补衬”,后得到众人的认同。参看浦安迪著《〈红楼梦〉的原型和寓意》,夏薇译,生活·读书·新知三联书店2018年版。

整体来说,情节的线性铺展,大体展现出三个不同层面的叙述线索和逻辑结构,同时在主题和人物的叙述上也自然呈现出主次、隐显的特征。最表层是情节发展的线性展开,基于不同主题的情节单元按照时间和事情发展先后顺序交替向前;中间层是多个情节单元之间形成的相互关系,主要依据主要人物的活动和内在主题的推演过程逐次展开;最底层是核心主题的逻辑推衍过程。如笔者在《论〈红楼梦〉“刘姥姥一进荣国府”的情节结构》中指出的那样,故事情节的结构线索大体可分出三个向度,一是情节发展的时间轴,可为情节坐标的横轴;二是情节发展的情节关系轴,可为情节坐标的纵轴;三是情节发展的主题轴,可为情节坐标的纵深轴。[4]此段情节的整体结构线索和结构模式如图5所示。

图5 情节关系与情节的线性展开

在情节的具体运行中,三条轴线大体是共时存在、同时推进的。这表明,任何情节及其出现的人物行为都可在这个模型中确立起自己的功能、意义和价值。例如,秦可卿,在横轴上基本处于中心位置,但多通过侧面描写,在纵轴上主要演示着家族情主题的内涵,在纵深轴上构成了情主题演绎的重要环节。

再如秦钟与智能偷欢事,在横轴上属于穿插故事,在纵轴上却重点演示着个人情主题的内涵,在纵深轴上也是情主题演绎的重要环节。再如贾宝玉,在横轴上处于极为次要的位置,在纵轴上主要演示着个人情主题的内容,在纵深轴上也是情主题演绎的重要环节。当然,在具体的情节铺展中,不可能每一个情节及其人物的三个轴线上的意义、功能、价值都能得到充分展现,所以便有了表现隐显的差异。例如,秦可卿在主体情节中大体处于隐性的状态,显性的情节多是凤姐的活动,但主题的呈现一直处于显性状态。秦钟在主题情节中基本处于显性状态,但从情节关系上明显依附秦可卿和宝玉而出,在主题上则应是秦可卿引发出来的情主题的副主题,所以多处于隐性状态。宝玉在整个情节中一直处于隐性状态,但从主题意义上来说却处于显性状态。可见,不仅主题和结构在具体的叙述上有隐显,在具体的表现上也具有隐显的不同。这样就使每个情节和人物活动在线性铺展上能依次顺畅展开,又在关系和主题意义上错综交织,相连相应。这样叙述出来的故事情节,虽是平面的线性展开,却是立体的多维建构。

四、结语

综上所述,根据有关秦可卿情节的结构逻辑、主题意义以及展现出来的情节艺术可总结如下。

第一,整个情节可分出三个层次的结构逻辑,一是主题层次,二是情节关系层次,三是情节线性发展层次。主题层次以情为主题,是所有情节的内在核心,构成了情节发展的纵深轴。情节关系层次,可分出两个情主题结构线索,一是家族层面情主题,二是个人层面情主题,构成情节发展的纵轴。情节线性发展层次,以情节按时间和事件发展的前后次序为依据,构成了情节发展的横轴。

第二,三个层次的结构逻辑,综合作用于情节的具体线性展开,因此在具体的单个情节和人物活动的叙述中必然表现为隐显的不同。一部分情节和人物活动主要展现主题内涵,情节关系和线性逻辑则处于隐性状态;一些情节和人物活动主要展现情节关系,其他层次的结构逻辑则处于隐性状态。

第三,主题层次的情主题,大致存在着由情生淫,由淫生乱坏,由乱坏发展至身亡,后又生出救弊而发展出弄权,由弄权终发展至整体覆亡的不断向前推衍的过程。

第四,情节关系层次的家族层面情主题,主要以秦可卿、王熙凤的行为为主,个人层面情主题主要以秦钟、贾宝玉的行为为主。

第五,两个情主题统摄的情节单元在线性铺展中交替进行,叙述方式和叙述策略大体形成了对立互补关系。

第六,秦可卿、秦钟都是主题型的线索性人物,由他们不仅展现出《红楼梦》的核心主题及其推衍过程,而且引出了贯彻执行这些主题的核心人物,一是王熙凤,一是贾宝玉。