三江源国家公园表层土壤有机碳和全氮密度的特征评估和等级区划

张法伟,李红琴,李文清,王军邦,仪律北,罗方林,张光茹,王春雨,杨永胜,李英年

1 中国科学院三江源国家公园研究院,西宁 810001 2 洛阳师范学院生命科学学院,洛阳 471934 3 中国科学院西北高原生物研究所高原生物适应与进化重点实验室, 西宁 810001 4 中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室,北京 100105 5 青海省林业和草原局林业碳汇服务中心, 西宁 810008

土壤有机碳是进入土壤的生物残体及其部分分解产物和土壤腐殖物质共同组成的混合体,是土壤碳库和碳循环的主要组成单元[1—2]。土壤氮素是生态系统生物生存的关键元素之一[3—4]。准确评估土壤碳氮量是科学认知陆地生态系统物质循环和生态功能的重要基础,也是目前全球变化研究的热点[5—7]。土壤碳氮循环不仅关系到陆地生态系统生产力的形成乃至全球粮食安全[8],同时也能对地球气候系统产生重要影响[9]。全球土壤表层有机碳储量约为504—967 Pg C[10],每年土壤呼吸释放的CO2约是化石燃料的10倍,其微小变化也会对全球碳循环及气候变化产生深远影响[11—12]。提升土壤的碳氮固定以缓解温室气体效应已成为国际社会广泛接受的应对气候变化的重要途径之一[13]。但土壤碳氮储量及时空变化依然是当前生物地球化学循环研究中最为薄弱的一环[14]。

土壤碳氮储量常用的估算方法主要包括土壤类型法和生物地球化学模型法及经验统计模型法等[5, 15]。由于机器学习算法(如人工神经网络、随机森林、支持向量机等)对数据的非正态分布和预测变量之间的共线性具有较大的容忍度,其表现往往优于传统统计模型,在近年来的相关研究中得到了迅速的应用[11, 16—17]。青藏高原被誉为“世界第三极”, 由于其生态系统的脆弱性和对气候变化的敏感性[18],成为土壤碳氮循环研究的焦点区域[2, 19—20]。青藏高原土壤有机碳储量较高[2, 21],早期估计的范围约为38.4—79.4 Pg C[19, 22—24],最新的估值为35.8—69.0 Pg C,其中土壤活动层储量约为13.2 Pg C[25]。但由于青藏高原气候、植被及土壤空间异质性强,加之地面观测样本相对较少且获取难度较大,导致不同研究的估算结果差别较大,限制了区域土壤碳氮承载力及生态功能的准确认知。

三江源国家公园位于青藏高原的核心区域,是高原生态安全屏障的重要地理单元,土壤碳氮特征是认知其生态服务功能的关键之一[26]。准确评估三江源国家公园土壤碳氮的密度和等级及储量,是科学把握生态系统功能完整性的内在规律和区划管理的重要基础[26—27],有利于实现人与自然的和谐共生[28]。早期的研究表明黄河源园区玛多县的土壤有机碳储量为0.03—1.5 Pg C[5, 29],整个三江源区域的土壤有机碳储在2.0—5.3 Pg C[30—31],但存在较大的不确定性。本文以三江源国家公园为研究区域,基于地面观测样点数据,采用增强回归树模型(Boosted regression trees,BRT),结合归一化植被指数、气温、降水、高程、坡度和坡向等生态因子数据,评估表层(0—30 cm)土壤碳氮密度和等级及储量特征,为国家公园的土壤资源承载力评估和分区管理提供科学数据和理论支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

三江源国家公园包括澜沧江源园区、黄河源园区和长江源园区,总面积为12.31万km2,其中澜沧江源园区和长江源园区分别位于玉树藏族自治州的杂多县和治多县及曲麻莱县,面积为1.37万km2和9.03万km2;黄河源园区位于果洛藏族自治州的玛多县,面积为1.91万km2[26]。气候为高原大陆性气候,冷季寒冷漫长,暖季湿润短暂,辐射强烈,日照时间长,牧草生长季短。年均气温和降水分别为-5.6—7.8 ℃和262.2—772.8 mm。公园地处高寒草甸向高寒荒漠的过渡区,主要植被型包括高寒草甸、高寒草原和高寒荒漠。土壤类型主要为盐土、寒钙土、风沙土和棕钙土等[6, 26, 32]。

1.2 数据来源

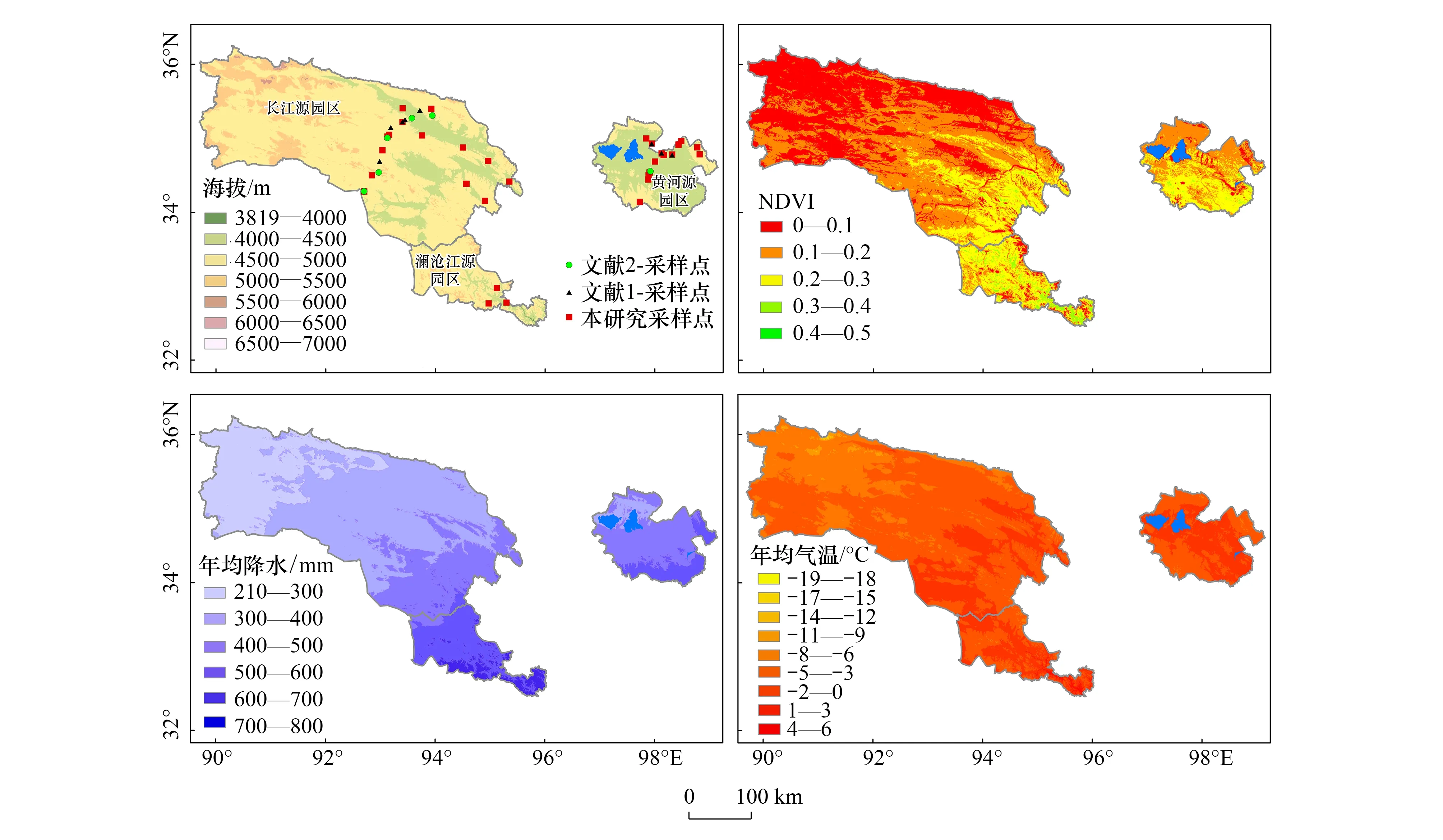

土壤碳氮数据来源主要有两部分构成,共有54个样点(图1),每个样点3个重复,按照0—10、10—20 cm和20—30 cm的深度分别获取容重和有机碳及全氮含量。表层(0—30 cm)土壤有机碳密度和全氮密度为各层容重与有机碳含量及全氮含量乘积的积分。其中,14个样点为已发表的文献数据,来自于Yang 等[2](8个样点,采样时间为2001—2004年7—8月)和Chang等[31](6个样点,采样时间为2006—2008年8—9月)。40个样点来源于中国科学院-青海省人民政府三江源国家公园联合研究专项在2020年8月完成的土壤剖面的实测数据。研究区域年均气温和降水资料是利用国家气象科学数据共享平台的相应观测数据,经过检查、统计后采用ANUSPLINE软件对观测资料进行插值得到空间分辨率为250 m的栅格数据[33]。归一化植被指数(Normalized difference vegetation index,NDVI)来源于MODIS的MOD09Q1数据产品,时间分辨率为16天,空间分辨率为250 m,经过平滑和降噪处理后合成的年均NDVI[34]。本文所利用的年均气温(Annual mean air temperature,AMT)、年均降水(Annual total precipitation,ATP)和NDVI为2000—2018年的平均值。高程数据的空间分辨率为90 m,来源于SRTM 4.0(Shuttle Radar Topography Mission)数字高程模型数据[35],并利用高程提取坡度和坡向数据。植被类型数据来源于地球系统科学数据共享网的中国1∶100万植被数据(2000年)[36],土壤类型数据来源于中国1∶100万土壤数据[37],均为空间矢量数据。

1.3 增强回归树模型及评估指标

增强回归树(BRT)是基于分类回归树的一种机器学习算法,对生态因子之间的共线性和非正态性及异常值具有较大的容忍度[38],且不易出现过度拟合,因此泛化误差较低,对于响应变量的预测精度较高[39]。同时,通过生态因子对响应变量离差平方和的减少量以度量生态因子的相对重要性。本文在R 4.0.2平台[40]上利用Dismo软件包实现。以表层土壤有机碳(SOC)密度和全氮(TN)密度为响应变量,以年均气温、年均降水、年均归一化植被指数、高程、坡度和坡向为预测因子,构建BRT模型以评估三江源国家公园土壤有机碳和全氮的特征。BRT模型中,设置学习速率为0.05,树的复杂度为5,每次抽取50%的数据进行分析,并进行10次交叉验证[38]。模型评估一方面基于BRT模型的平均总方差和平均残差方差,另一方面利用观测数据和模拟数据的均方根误差(Root mean squared error, RMSE)、平均绝对误差(Mean absolute error, MAE)和决定系数(Determination coefficient,R2)等指标。

2 结果与分析

2.1 生态因子特征和样点数据概况及模型表现

2000—2018年区域的年均气温(AMT)和年均降水(ATP)分别为(-4.4±1.8)℃(平均值±标准差,下同)和(389.5±96.2)mm,澜沧江、黄河、长江源园区的AMT和ATP逐渐降低,分别为(-2.7±1.6)℃和(568.5±43.5)mm、(-3.2 ±1.1)℃和(455.8±49.7)mm、(-4.9 ±1.8)℃和(348.3±65.4)mm。归一化植被指数(NDVI)平均为(0.14±0.08),在气温和降水的综合作用下,澜沧江源园区相对最高(0.22±0.08),黄河源园区居中(0.18±0.08),长江源园区最低(0.12±0.07)。54个土壤样点的平均SOC密度和TN密度分别为(5.72±4.68)kg/m2和(0.58±0.43)kg/m2,其中澜沧江源园区、黄河源园区和长江源园区的样本数量分别3、28和23个(图1),其SOC密度和TN密度的平均值分别为(6.19±0.80)kg/m2和(0.62±0.07)kg/m2、(8.68±5.62)kg/m2和(0.83±0.54)kg/m2、(3.24±1.83)kg/m2和(0.36±0.17)kg/m2。

图1 三江源国家公园的土壤采样点空间分布、高程、年均归一化植被指数(NDVI)、年均降水(ATP)和年均气温(AMT)的空间特征

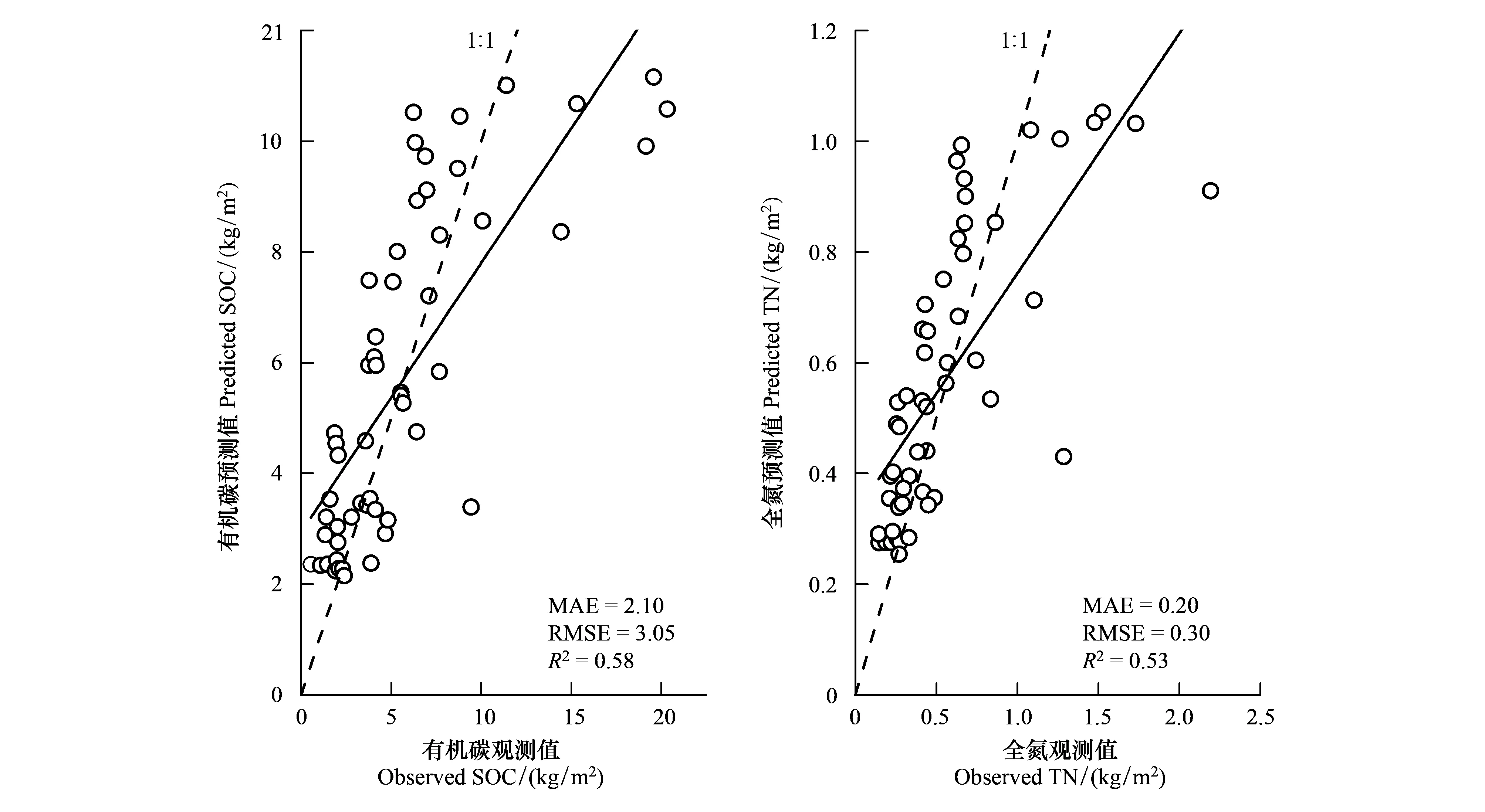

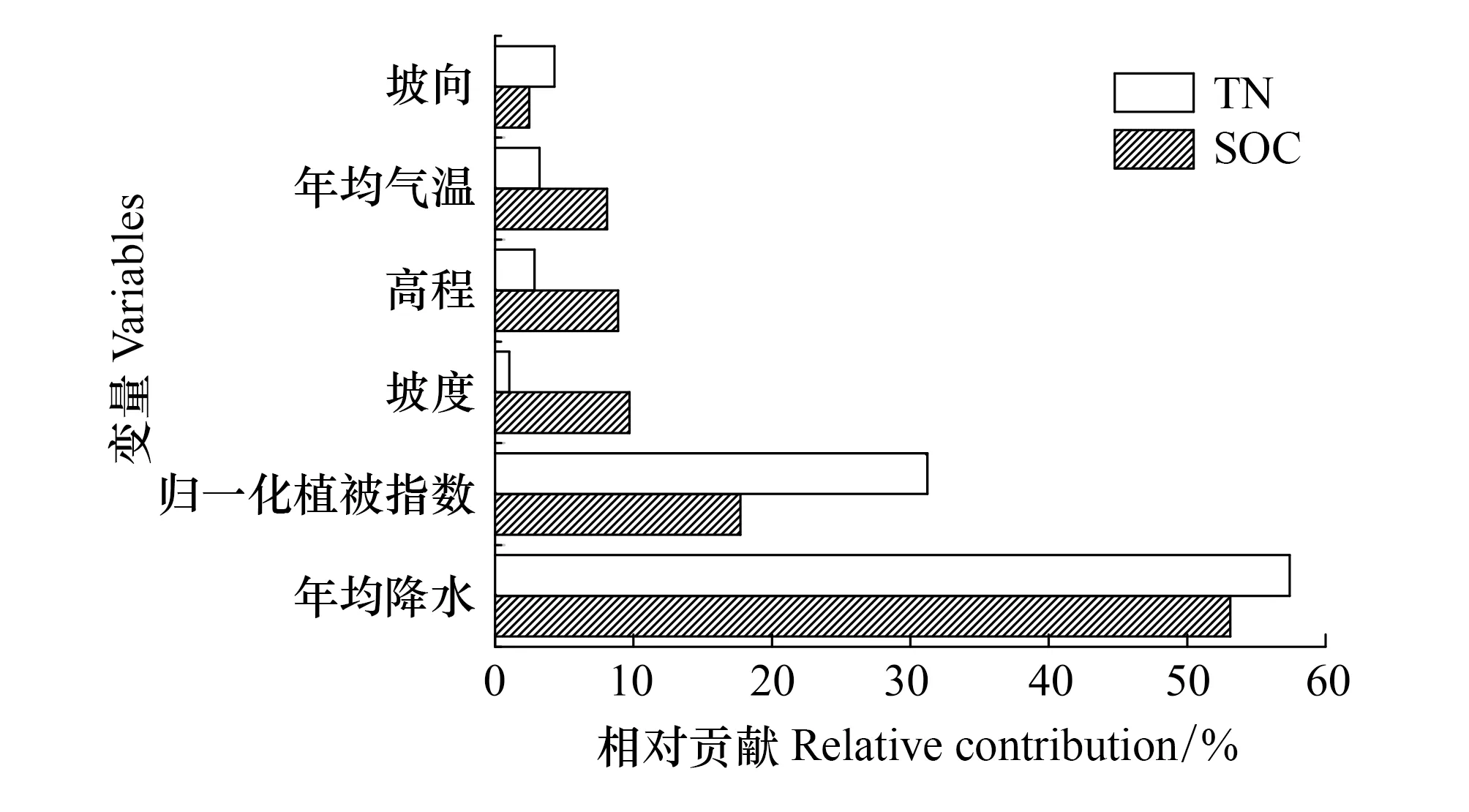

SOC密度和TN密度的BRT模型的平均总方差和平均残差方差分别为21.5和5.9(R2=0.72)、0.18和0.10(R2=0.45),表明模型的表现相对较好。SOC密度和TN密度的模拟值和观测值的平均绝对误差和均方根误差分别为2.10 kg/m2和3.05 kg/m2、0.20 kg/m2和0.30 kg/m2(图2)。BRT模型表明,ATP和NDVI是SOC密度和TN密度空间变异的主要影响因子,两者累计的相对贡献分别为70.8%和88.6%(图3)。其中,ATP和NDVI与SOC密度和TN密度均呈现出S型饱和响应的特征,当ATP大于440 mm,或NDVI大于0.2时,SOC密度和TN密度不再增加。

图2 表层(0—30 cm)土壤有机碳(SOC)密度和全氮(TN)密度的增强回归树模型预测值和观测值的关系

图3 环境因子对表层(0—30 cm)土壤有机碳(SOC)密度和全氮(TN)密度空间变异的相对贡献

2.2 表层土壤有机碳密度和全氮密度的空间特征

三江源国家公园SOC密度和TN密度分别为(5.41±3.12)kg/m2和(0.57±0.27)kg/m2(表1),变异系数分别为57.7%和47.4%,属于中等空间变异,其空间特征均表现为从西北到东南逐渐增加(图4)。澜沧江源园区和黄河源园区的SOC密度较为接近,分别为(9.39±0.89)kg/m2和(8.26±2.33)kg/m2,长江源园区最低,为(4.17±2.51)kg/m2,且变异系数为60.2%,远高于前两个园区的9.4%和28.3%(图4)。TN密度与SOC密度的空间分布特征相似,澜沧江源园区、黄河源园区和长江源园区的TN密度分别为(0.92±0.09)、(0.80±0.20)kg/m2和(0.46±0.22)kg/m2(表1)。从植被类型上看(表1),针叶林和灌丛的SOC密度相对最高,平均为10.05 kg/m2,高寒草甸居中(7.21 kg/m2),高山植被相对较低(4.97 kg/m2),高寒草原和高寒荒漠最低,分别为2.87 kg/m2和2.61 kg/m2。TN密度也表现出相似的规律,针叶林和灌丛相对最高(0.96 kg/m2),高寒草甸和高山植被居中(0.64 kg/m2),高寒草原和高寒荒漠最低(0.33 kg/m2)。从土壤类型看(表1),栗钙土、棕钙土、灰褐土、寒漠土和寒钙土的SOC密度相对较高(9.89—8.62 kg/m2),平均为9.34 kg/m2;草毡土、盐土、灰棕漠土、冷钙土和沼泽土居中(7.11—5.25 kg/m2),平均为6.33 kg/m2;冲积土、草甸土、粗骨土、风沙土、石质土和棕漠土相对最低(3.97—2.72 kg/m2),平均为1.04 kg/m2。TN密度也表现出类似的特征,棕漠土相对最低(0.34 kg/m2),而栗钙土相对最高(0.96 kg/m2)。

图4 三江源国家公园表层(0—30 cm)土壤有机碳密度和全氮密度的空间特征

表1 三江源国家公园表层(0—30 cm)土壤有机碳和全氮密度及储量的区域、植被类型和土壤类型的特征

2.3 表层土壤有机碳密度和全氮密度的等级区划

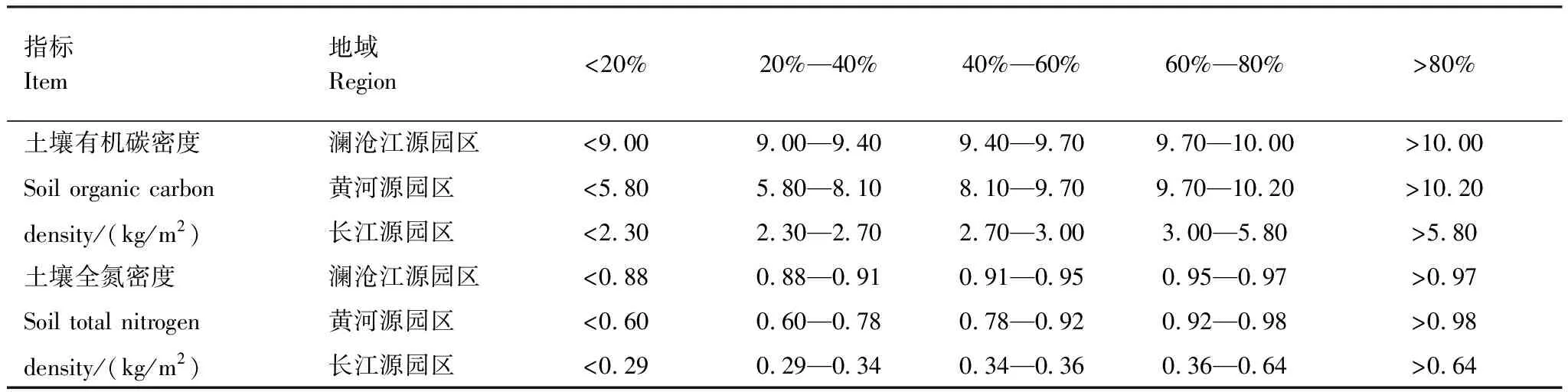

由于三江源国家公园的SOC密度和TN密度的空间数据分布偏态较为严重,SOC密度和TN密度分别主要集中在9.00—9.80 kg/m2和0.88—0.98 kg/m2,其频数分别为51.1%和75.4%。因此按照SOC密度和TN密度的累计概率进行等级划分,分别将0—20%、20%—40%、40%—60%、60%—80%和80%—100%划分为极差、较差、中等、较好和极好区域。同时考虑到澜沧江源园区、长江源园区和黄河源园区的气候、植被和土壤具有显著差异,因此将三个区域按照不同的等级标准进行区划。三江源国家公园各区域对应的阈值范围分别如下表(表2)所示。

表2 三江源国家公园表层(0—30 cm)土壤有机碳密度和全氮密度的等级划分范围

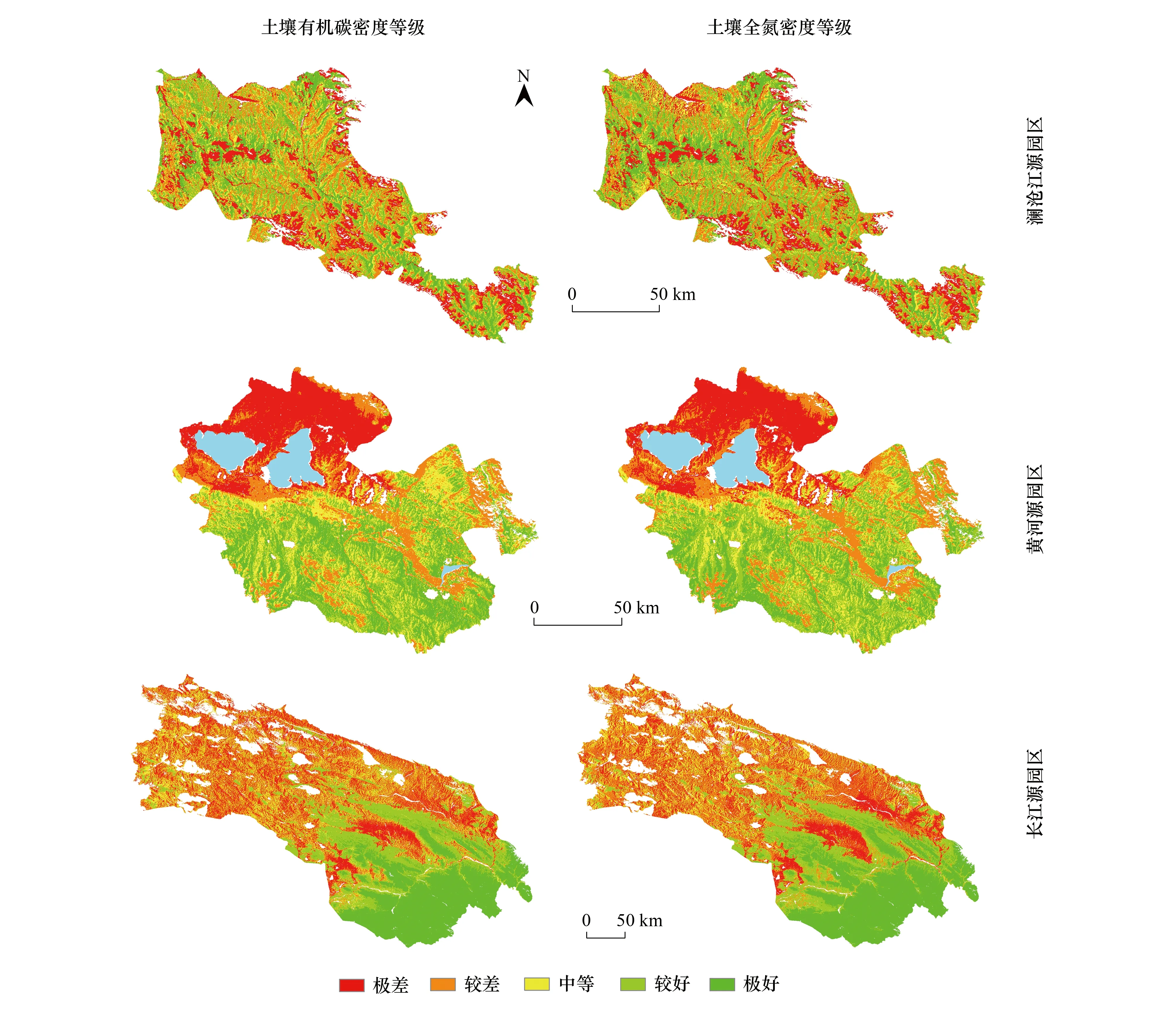

按照表2的标准对三江源国家公园土壤碳氮密度进行了等级区划(图5)。澜沧江源园区SOC密度和TN密度的极差区域主要分布在边缘地带,而极好的区域集中在中心地带,表现出中心高四周低的特点。黄河源园区的SOC密度和TN密度的极差和较差区域分布在鄂陵湖和扎陵湖及星星海为中心的区域,中等区域分布在中部,较好的区域集中在南部,呈现出从北到南逐渐升高的格局。长江源园区的SOC密度和TN密度的极差和较差区域集中在西北部,而较好和极好的区域分布在东南部,显现出从西北到东南逐渐升高的趋势。

图5 三江源国家公园表层(0—30 cm)土壤有机碳密度和全氮密度的等级区划图

2.4 表层土壤有机碳储量和全氮储量的空间特征

三江源国家公园SOC储量和TN储量分别为0.60 Pg和0.064 Pg,其中长江源园区的占比分别为56.4%和59.7%,黄河源园区和澜沧江源园区的占比分别为23.3%和21.5%、20.3%和18.8%(表1)。植被类型中,高寒草甸的SOC储量和TN储量分别为0.41 Pg和0.041 Pg,其次是高寒草原,SOC储量和TN储量分别为0.13 Pg和0.016 Pg。两者约占国家公园SOC储量和TN储量的89.6%和89.2%。土壤类型中,盐土、寒钙土、风沙土和棕钙土的SOC储量和TN储量相对较高,累计分别为0.31 Pg和0.032 Pg,约占国家公园总储量的一半(表1)。

3 讨论

3.1 表层土壤碳氮密度特征及环境影响

三江源国家公园的SOC密度平均为5.41 kg/m2,和三江源高寒草地的研究结果(5.18 kg/m2)基本一致[31],高于Lund-Potsdam-Jena(LPJ)动态全球植被模型估计的3.97 kg/m2[41]和第二次土壤普查的3.90 kg/m2[15],但略低于青藏高原高寒草地的6.12 kg/m2[11];TN密度平均为0.57 kg/m2,和Xu 等(2020)的研究结果(0.48 kg/m2)基本一致[4],表明BRT模型的预测结果较为合理。由于降水减少和植被覆盖降低,国家公园土壤碳氮密度呈现出从西北到东南逐渐升高的空间趋势,这和前期相关的研究结果一致[6, 29, 41]。三江源高寒草甸和高寒草原SOC密度为7.21 kg/m2和2.61 kg/m2,其中高寒草甸的估算值高于前人的研究结果(5.51 kg/m2[15];5.18 kg/m2[31]),高寒草原的则基本接近(2.54 kg/m2[15])。SOC密度和TN密度在植被类型和土壤类型之间存在显著差异[5, 42],针叶林和灌丛及高寒草甸相对较高,而高寒草原和高寒荒漠相对较低[43],这与前者植被覆盖较大且降水较多密切相关[2, 11, 15]。栗钙土、棕钙土、灰褐土、寒漠土和寒钙土的土壤碳氮密度相对较高,主要由于其土壤中的黏粒和粉粒比例多,黏粒可与有机碳结合形成难以分解的有机-无机复合颗粒从而提高土壤碳氮保持能力,具有较高的土壤承载力[2, 5—6]。

SOC密度的空间变异主要受降水和归一化植被指数影响,且均呈现出饱和关系,这与高寒地区土壤SOC和水分状况及植被生产力密切相关的结果一致[2, 29, 42]。SOC密度主要取决于植被生产的输入与土壤微生物分解流失之间的平衡[12]。青藏高原高寒草地表层SOC密度与降水存在显著的正相关[15],这主要由于在区域尺度上,高的降水一方面可以提高植被覆盖及生产力[4],从而增加土壤的碳输入[11—12, 16],同时本研究NDVI和降水的正相关(R2=0.29,P<0.001)也部分印证了这个结论;另一方面增加土壤含水量,降低土壤呼吸,有利于SOC的积累[7, 42]。其饱和响应的原因可能是随着植被覆盖的增加,呼吸底物及异养呼吸的增加速率抵消SOC的积累速度。虽然高寒生态系统表现为温度限制,但年均气温和SOC密度之间没有显著关系(R2<0.01,P=0.57),其潜在原因可能是温暖状况下SOC分解的增加幅度与植被碳输入的增加程度相互抵消所致[11, 44]。由于青藏高原表层土壤碳氮之间的高度耦合性,即土壤氮素主要以有机氮的形式存在于有机质中,导致土壤TN密度也呈现出类似空间特征和环境驱动[42]。研究区域土壤碳氮比相对较高(9.5±0.8),暗示表层SOC较易矿化,具有较高的周转速率[12]。因此,三江源国家公园SOC和TN的积累主要受水分限制,未来气候暖干化会降低土壤碳氮功能,这与LPJ模型预测的结果相对一致[41]。近二十年来,园区降水和植被均呈现出增加趋势,虽然有利于低降水低植被区域土壤碳氮的积累[30],但会导致深层冻土碳的释放,可能抵消甚至逆转表层土壤碳蓄积效应[25],需要后期深入研究。

3.2 三江源国家公园表层土壤有机碳密度和全氮密度的等级区划

按照传统的功能区划,极差区域属于核心保育区,较差区域属于生态保育修复区,中等区域为传统利用区,较好和极好区域属于居住游憩区[27]。长江源园区土壤碳氮储量尽管相对较高,但其密度最低,承载力最弱,应该规划成核心保育区。而澜沧江源园区则相反,应该介于传统利用区和居住游憩区,尽管研究结果与三江源国家公园综合功能分区略有差异[26—27],但整体较为一致。针对每个园区,黄河源园区西北部则属于核心保育区,中部则为生态保育修复区[45],而东南部则以传统利用和居住游憩为主。长江源园区的核心保护区集中在西北部和东南部,而澜沧江源园区的则集中在西北部,这也与区域生态系统服务价值空间特征相一致[28]。核心保育区需要严格进行封禁保育,生态保育区和传统利用区以自然恢复和人工修复相结合的方式恢复草地生态系统,居住和游憩服务区是人口聚居和集中区域、访客体验和环境教育的主要区域[45]。

3.3 表层土壤有机碳储量和全氮储量特征

受研究手段的限制,高寒地区土壤碳氮储量是目前碳氮循环研究中最不确定的部分[6, 14]。三江源国家公园SOC储量为0.60 Pg,和三江源区域30万km2的2.01 Pg的结果基本吻合[31],也与青藏高原250万km2的13.2—18.4 Pg的最新结论较为一致[6, 25],但明显低于早期的估算结果[19, 22—24]。研究区域TN储量为0.06 Pg,也介于青藏高原TN总储量0.9—2.7 Pg之间[46]。三江源国家公园高寒草甸和高寒草原面积之和为9.7万km2,其表层土壤碳氮储量约占园区的90%。因此,高寒草甸和高寒草原是区域生态功能的主要载体,是三江源国家公园管理和规划的重点[27]。但目前草地退化态势依然严峻,草场退化面积约占可利用草地面积的46%,而草地退化可诱导土壤碳氮急剧损失[18],后期需要进一步厘清草地退化和土壤碳氮的耦合过程,以便准确评估区域土壤碳氮功能。同时,未来的研究应该注重生态系统的多功能性,从而形成具有三江源国家公园特色的等级区划及管理对策,以期最大限度地保持国家公园生态系统的原真性和完整性。

4 结论

三江源国家公园表层SOC密度和TN的密度分别为5.41 kg/m2和0.57 kg/m2,其空间变异主要受年均降水和归一化植被指数影响。澜沧江源园区和黄河源园区的SOC密度接近,约为长江源园区的两倍。针叶林、灌丛及高寒草甸的SOC密度和TN密度相对较高,高寒草原和高寒荒漠最低。栗钙土、棕钙土、灰褐土、寒漠土和寒钙土的SOC密度和TN密度相对较高,石质土和棕漠土相对最低。澜沧江源园区SOC密度和TN密度等级呈现出中心高四周低的特点,黄河源园区和长江源园区分别表现出从南到北和从东南到西北逐渐降低的格局。三江源国家公园表层SOC储量和TN储量分别为0.60 Pg和0.06 Pg,其空间分布呈现出从东南到西北逐渐降低的趋势。高寒草甸和高寒草原的SOC储量和TN储量约占研究区域总储量的90%,是国家公园管理和规划的重点。