革命还是综合:18世纪法国化学史的编史纲领

佟艺辰 徐雅纯

(中国科学院大学人文学院,北京 100049)

“近代科学何以产生?”这个问题被科学史家简称为“科学革命”(The Scientific Revolution)问题。类似地,近代化学的产生便被称为“化学革命”(The Chemical Revolution)问题。经典的化学革命叙事中,拉瓦锡(Antoine-Laurent de Lavoisier,1743—1794)是当之无愧的主角:18世纪英法两国的化学家们为拉瓦锡的出场拉开序幕,氧化说取代燃素说为这一出“戏剧”的高潮。这一叙事诞生于拉瓦锡之手,又为后世化学家们继承与发展[1]。在科学史界,这一叙事因暗合20世纪“科学革命论”潮流而发扬光大,又为库恩的“范式”概念所加强。氧化说取代燃素说的“拉瓦锡化学革命”,也成为了科学革命的经典案例。麦克沃伊(John G.McEvoy)以《化学革命编史学》一书清晰地说明了“化学革命”这一概念及其话语随着科学哲学的思潮而不断变动的历程[2]。

然而,“拉瓦锡化学革命”叙事非不刊之论。随着化学史家们的研究越来越深入,“拉瓦锡化学革命”的内涵不断被丰富,也不断遭受批判。在批判与重构的过程中,化学史界发展出了新的“化合论”革命叙事。这一新的叙事模式将“化学革命之父”的桂冠授予法国化学家若弗鲁瓦(Étienne François Geoffroy,1672—1731)——其所写下的“亲合力表”成为了近代化学的开端。但是,革命学说有其固有弊端:如果史家为“化学革命”再次赋予新的含义,那么若弗鲁瓦的化学也不足以代表近代化学的诞生,因此只好再追溯出一位在他之前的“近代化学之父”,比如他的师傅洪贝格[3],可谓“父父祖祖,无穷匮也”。

本文旨在以一种综合论的视角来弥补革命论视角之不足:回溯化学史家的“拉瓦锡化学革命”叙事并予以反驳,继而总结“化合论”的得失,最后尝试提出一套新的编史纲领,即以元素论化学与原子论化学两大传统的碰撞与融合为线索,探究18世纪法国化学的总体特征和发展方向,并通过“元理论-理论-实践”三者的互动关系来理解化学史发展的动力与机制。

1 “拉瓦锡化学革命叙事”的破除

什么是“拉瓦锡化学革命”?化学史家西格弗里德(Robert Siegfried)和多布斯(Betty Jo Teeter Dobbs)认为,传统的“拉瓦锡化学革命叙事”,按重要程度从高到低顺序排列,分为三个层面:(1)氧化说取代燃素说;(2)引入了系统性的定量测量方法;(3)发展出一套新的化学命名法,建立正确的物质层系理论[4]。拉瓦锡的工作在化学理论、化学实践与化学物的分类上对旧有的燃素说进行突破,因而被视为一场“化学革命”。本节将梳理现有的化学史文献,表明“拉瓦锡化学革命”这一经典概念存在问题。

1.1 氧化说取代燃素说

氧化说取代燃素说被看作化学革命“最重要的特点”[5]。库恩将“拉瓦锡化学革命”作为其理论的重要例证:燃素说为旧范式;常规科学下发现天平增重这一“反常”;拉瓦锡的氧化说解决“反常”,取代旧范式成为新范式,化学革命结束[6]。

这一经典叙事预设了氧化说与燃素说有着各自的“范式”。西格弗里德与任定成均指出氧与燃素在本体论上并无不同——燃烧仅仅是从失去燃素的过程变为增加氧气的过程[7,8]。冯翔、袁江洋认为燃素说与氧化说均遵循元素论化学的要素原则,即某一要素对应同一类化学现象,氧气与燃素均承担可燃性的性质([9],页90—92)。克莱因(Ursula Klein)在指出氧化说本体论不具有革命性的同时,表明氧化说与燃素说均在亲合力化学的框架下对现象予以解释,因此这是一场“没有发生的革命”[10]。

该经典叙事中的结论同样存在问题。拉瓦锡并非是反对燃素说的第一人。佩林(Carleton Perrin)指出当时有三波学者怀疑燃素说:物理学和数学家、迈尔(Johann Friedrich Meyer,1705—1765,德国化学家)理论的支持者和气体化学(pneumatic chemistry)(1)气体化学是17—19世纪初特有的科学研究领域,指对气体的物理性质、气体间化学反应及气体组成的研究。的研究者。拉瓦锡的特殊之处在于集三种身份于一身[11]。另外,燃素说作为“敌对”理论,比传统叙事中复杂得多。拉瓦锡面对的燃素说“敌人”不是斯塔尔(Georg Ernst Stahl,1659—1734)的燃素说,而是形形色色的改良版燃素说,例如普里斯特利(Joseph Priestley,1733—1804)版的燃素说。与拉瓦锡的“正面”形象相反,普里斯特利往往被塑造为一位坚守燃素说的保守化学家。霍姆斯(Frederic Holmes)指出,普里斯特利的“燃素”不仅局限于燃烧,而且扩展了理论的解释范围,与腐烂、呼吸等过程相联系。它与拉瓦锡的氧化说,是意欲取代旧理论(即旧燃素说)的两种竞争学说,而非新旧两种范式[12]。

拉瓦锡的氧化说也并非如传统叙事中所描述的那样“革命”。西格弗里德指出,“现代化学并非建立在拉瓦锡的反燃素化学准则之上,而是建立在道尔顿(John Dalton,1766—1844)的原子论之上”[13]。拉瓦锡氧化说中包含燃烧理论和酸理论两个部分,其对燃烧反应的解释在现代化学看来仅是涉及氧的、狭义的氧化还原反应。相比之下,道尔顿的原子、相对原子质量等概念则成为了现代化学的基石。

1.2 定量化学的建立

燃素说中的燃素承担了“可燃性”性质,因此物质燃烧是丢失燃素的过程。然而在金属煅烧等实验中,金属残渣的重量增加了。在“拉瓦锡化学革命”叙事中,一般认为燃素说时代已经发现了这一重量异常,但“称重和测量的结果并非决定性的因素”[14]。部分化学家通过赋予燃素“负重量”的性质或者归结为密度的改变以解释现象。

不同于同时代的化学家,拉瓦锡采用定量方法,将增加的重量解释为燃烧所固定氧的重量,建立了化学中的质量守恒定律。自此定量分析成为化学研究主流。格拉克(Henry Guerlac)认为1772年至1777年是拉瓦锡定量之路的发展流程:1772年的铅丹(四氧化三铅)实验使拉瓦锡注意到天平上的问题。1777年,拉瓦锡提交包含“汞的十二天煅烧实验”的论文,以定量数据证明燃烧增重来源于空气中的氧气[15]。这一叙事框架为后世所继承,不同史家的版本细节有所不同。

在这一框架下,拉瓦锡的地位看似牢不可破,实则问题重重。柏廷顿(James Partington)就指出,拉瓦锡“致力于得到精确的定量结果,但是很少能成功获得”[16]。霍姆斯强调定量分析并非拉瓦锡的发明。在考察了洪贝格(Wilhelm Homberg,1653—1715)有关硫的实验后(2)硫的燃烧实验是使拉瓦锡在1772年意识到重量问题的重要实验之一。当时拉瓦锡注意到了实验中的重量问题,但还未能给予解释。,霍姆斯认定洪贝格未能成功解释天平平衡问题,仅在于他没有在封闭的容器中进行燃烧[17]。采用定量分析是时代潮流,而非拉瓦锡一人之功。

1.3 化学命名法

1787年,拉瓦锡与另外三位化学家合著的《化学命名法》(MéthodedeNomenclatureChimique)确定了现代的化学物质命名方法。经典的“拉瓦锡化学革命叙事”中,氧化说取代燃素说、定量化学的建立、新化学命名法的重要性依次递减(3)例如科恩《科学中的革命》一书有关拉瓦锡成就的章节中,相关文字就按照这一顺序编排。。

西格弗里德、多布斯认为新化学命名法的出现标志现代意义上简单物质概念的出现,因此强调应当翻转拉瓦锡革命三层意义重要性的顺序。燃素说下,金属被看作是金属的“基”(base)加上“燃素”,因此是一种复杂物质。氧化说逆转了这一“等式”,金属自此被看作是“元素”。氧的重要性不在于提供新的燃烧理论和酸理论,而在于“建立正确的简单物质顺序”。他们认为新化学命名法所体现的“简单物质”概念,为“化合/化学构成”(chemical composition)概念的诞生提供可能[4]。

西格弗里德与多布斯的初衷是将“拉瓦锡化学革命”说的重点落在化学命名法上,强调“简单物质”概念的出现。西格弗里德此后延续这一思路,将拉瓦锡到道尔顿的这段历史解释为“化合”概念诞生和发展的进程:拉瓦锡确定何种物质为“简单物质”,从宏观上确定物质的化合过程;道尔顿提出“原子论”,在微观上明确化合过程是原子的结合[13]。有趣的是,这一思路却成为了破除“拉瓦锡化学革命”说的关键线索。

2 化合论:另一种革命学说

西格弗里德和多布斯的研究,带来了“化合”这一新线索,将史家的目光引入亲合力化学理论。一些史家继续追溯“化合/化学构成”概念的发展,尝试重新理解现代化学的本质特征,赋予化学革命以新的内涵。

2.1 “化合论”的正式提出——乌尔苏拉·克莱因

1994年,克莱因《化合物概念的起源》(“Origin of the Concept of Chemical Compound”)一文正式开启了一种独立于“拉瓦锡革命”的“化合论”革命叙事。在克莱因看来,若弗鲁瓦的“亲合力表”隐含着现代化学的“化合物”(chemical compound)概念,这一概念的诞生标志着现代化学的起源[18]。

克莱因认为,若弗鲁瓦的“亲合力表”包含了这样三个特征:

(1)化学纯净物的概念。无论是亚里士多德主义的“四元素说”还是帕拉塞尔苏斯主义的“三要素”说,其本体论都属于“质料+形式”模式,现实中的所有物质都只是“混合物”(mixt),而非“纯净物”。若弗鲁瓦的亲合力表开创了把金属、酸、碱、盐、水等物质当作化学纯净物来处理的先河。

(2)化学物质守恒的思想。在各种合成和分解的反应中,纯净物本身保持不变,且反应前后物质总量保持一定。

(3)物质间关系有法则的假设。亲合力表中物质的顺序排布表明不同物质间结合的倾向有着相对强度。若“A+B”的倾向强于“A+C”,那么,B就能把AC中的C置换出来形成AB。在这一意义上,亲合力表给出了一套可用来设计实验、预测反应结果,并接受实践检验的化学理论。

这套化学理论造成了两个结果:第一,它排斥了自然哲学。解释化学反应不再需要诉诸虚无缥缈的自然哲学,而是依赖化学操作与实验。第二,它将理论与实践紧密地联系在一起。理论可以指导实践、预测实验结果;实践可以检验理论,确定各种物质之间的固定关系。因此,与之前流行的帕拉塞尔苏斯主义相对比,若弗鲁瓦的亲合力表所带来的“变革是一场科学革命、化学革命”[18]。

在此文发表的两年之后,克洛斯兰德(Maurice Crosland)撰文讨论了“化学纯净物”“化学物质守恒”等概念。他认为,17世纪初期法国化学家贝甘(Jean Beguin,1550—1620)认为升汞是由汞和一种酸精组成,锑矿由纯锑和硫组成,这可以看作是化合物概念的更早起源。“化学物质守恒”的概念,亦非常明显地体现在波义耳(Robert Boyle,1627—1691)关于汞的研究中。换言之,克洛斯兰德虽未直言,但是其研究已经证明克莱因眼中若弗鲁瓦的“亲合力表”中体现出的现代化学的特征性概念,其实早已有之[19]。

2.2 金美京的“化学语言分层论”

在克莱因提出新的化学革命叙事之后,金美京(Mi Gyung Kim)以其“化学语言分层论”发展了这一学说,为理解18世纪法国化学提供了一套更为全面的概念框架。金美京将化学的语言分为“哲学-理论-实践”三个层面,并以“吸引力(attraction)-亲合力(affinity)-关系(rapport)”与之对应,以理解19世纪有机化学史[20]。在2003年出版的著作《亲合力:难以捉摸的梦》(Affinity:ThatElusiveDream)中,她进一步地精细化了这一结构(表1[21]):

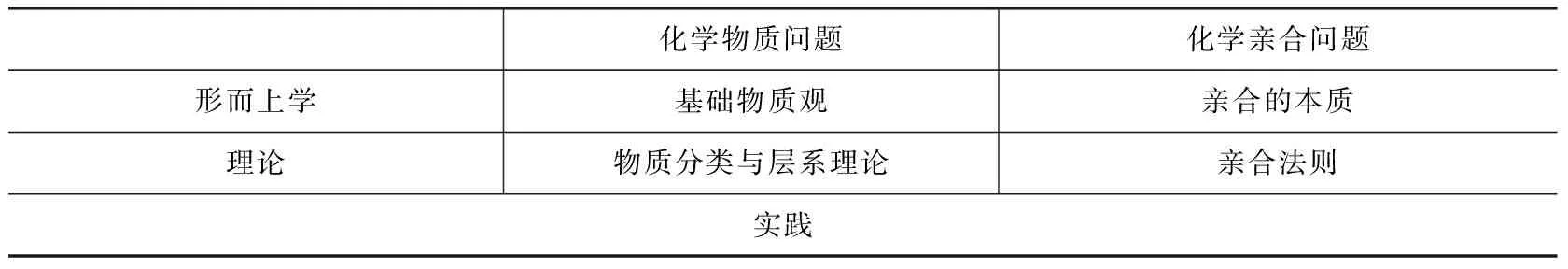

表1 金美京提出的18世纪法国化学的三个层面

克莱因的研究隐隐暗示化学物质问题与化学亲合问题两大领域的存在,金美京的这一概念框架则明确区分这两大研究领域,并与哲学、理论和实践的三层语言结构相融合。此外,金美京致力于以“亲合力”这一处于中间“理论”层面的概念的研究,来展示化学哲学与化学实践之间的互动[22]。这是她与克莱因强调理论与实践的结合、排斥自然哲学所不同之处。

这一研究思路依旧存在问题。根据国内外一些化学史家和化学哲学家的观点,化学史上存在着两大传统:元素论化学和原子论化学。两大传统在形而上学、化学性质的来源、化学研究方法等方面颇有不同。以该视角观之,“要素”是元素论传统的化学本体论;化学中的“吸引力”是牛顿(Issac Newton,1643—1727)提出的概念,属于原子论化学传统。首先,二者在形而上学上有根本的不一致,不能放在同一个图景中混同理解。再者,金美京对哲学、理论、实践三者的地位,以及三者间相互影响的动力机制也缺乏解释,使得她错误判断18世纪法国化学的一些基本特征。例如,她因为马凯(Pierre-Joseph Macquer,1718—1784)在其著作中肯定“吸引力”概念,就认为马凯开启了法国化学的牛顿主义时代,却忽视了马凯的形而上学在其化学图景中并不占有突出的地位。关于这些问题,将在本文第3.3节中予以详细阐述。

2.3 张夏硕的“化合论”及其与“要素论”的对立

同样受克莱因工作的启发,张夏硕(Hasok Chang)则将现代化学的诞生与发展视为“化合论”逐步完善的进程。他所谓的“化合论”(Compositionism),就是“把化学物质描述成元素或者由这些元素所构成的化合物”[23]的理论。它预设存在着一些像积木一样的、不可嬗变的构成部分,这些构成部分构成了化学物质,化学反应不过就是这些构成部分的重新排列[24]。与“化合论”相对的是“要素论”(Principlism),其核心概念是“要素”,“即那些将某些特征性质赋予其他物质的基本物质”[23]。在本体论上,化合论预设的基本物质的地位是平等的,因而是一种克莱因所谓的扁平的本体论[10];而要素论则预设一些基本物质是主动的,而另一些是被动的,因此是一种非对称的本体论。化合论者热衷于用各种手段将化学物质分解再重新合成;要素论者则致力于通过应用或撤出要素的方法来干预物质的变化。

可以看出,张夏硕的“化合论”与克莱因的“化合物”概念颇有相通之处,“要素论”则与克莱因眼中现代化学所排斥的“化学哲学”相一致。与克莱因不同的是,张夏硕的目的并不是否认“拉瓦锡化学革命”:燃素说属“要素论”传统,而拉瓦锡的氧化说则属“化合论”传统,“拉瓦锡革命”是两大传统竞争下激起的涟漪。张夏硕虽然在概念和思路上对克莱因多有继承,但是其维护“拉瓦锡化学革命”的立场却更接近于西格弗里德。他持有一种更广泛意义的“化学革命”概念,但他眼中的化学革命“并不是一个突然而明确的事件。这是一场多方面的斗争,既没有终结于一致的协议,也没有确立任何不变的正统观念”[25]。

张夏硕的思路存在自相抵牾之处。“化合论”针对的是化学物质之间反应的机制,而“要素论”则指称一种化学本体论,二者的不对等会导致两个术语的覆盖面有交叉之处。按照这一思路,1718年若弗鲁瓦发表了亲和力表,因而应归于“化合论”传统之中。但是,在他1718年的亲合力表中,“油性要素”或“硫要素”(也即燃素)与各种酸、碱、金属等物质处于同样的本体论地位——若弗鲁瓦似乎又属于要素论传统。再者,这一分析视角有其时代局限性。张夏硕所涉及的案例几乎不超出拉瓦锡及其燃素说对手。如果我们以金美京提出的概念框架作为基本视角,把18世纪初以来的法国化学家都纳入视野,不难看出张夏硕思路的捉襟见肘之处。

2.4 “化合论”叙事的得与失

“化合论”并非是化学史研究中的某一个学派,而是一部分化学史家围绕“化合”概念来重构化学革命史的叙事思路。这一思路孕育于西格弗里德对“拉瓦锡化学革命”内涵的补充,开启于克莱因对“化合物”概念的强调,被金美京改造成了一套更为清晰、完整的概念框架,又被张夏硕改编成“化合论”对“要素论”的取代。有趣的是,克莱因和金美京都没有为这套新的叙事思路命名,反倒是张夏硕发明了“化合论”这个说法。

不同学者的观点虽然有所区别,但是均持有同一思想前提,即18世纪法国化学研究首先被分为化学物质问题和化学亲合问题两大领域。这也是我们认为是克莱因而非西格弗里德开创了“化合论”叙事的理由。在戈林斯基(Jan Golinski)为《剑桥科学史》(TheCambridgeHistoryofScience)第四卷《18世纪科学》撰写的“化学”一章中,拉瓦锡之前的法国化学就被安排在“物质哲学”和“亲合力和组成部分”两节里[26]。此外,金美京的“化学语言分层论”提出了一套概念框架;张夏硕的思路虽有内部矛盾,却隐约间透露出区分两大化学传统的意识。总而言之,“化合论”叙事的主要贡献有二:其一为确定化学物质问题和化学亲合问题两大领域,其二为哲学-理论-实践三个层面所交织构成的概念框架。

但是,这套概念框架并没有从哲学高度给出动力学机制,使得它只有描述历史的功能,缺乏解释力。而且,张夏硕思路的缺陷已经暗示我们,必须引入历时演进的视角,才能把握住化学史发展的本质。另外,如果我们坚持革命史观的叙事,那就难逃“父父祖祖,无穷匮也”的怪圈。相反,当我们把一位位“革命者”串联起时,就将得到一条“连续论”的化学史长线。

3 综合论纲领

3.1 确立元素论、原子论两大化学传统的视角

法国化学史家贝尔纳黛特·邦索德-樊尚(4)Bernadette Bensaude-Vincent,法国化学史家,按《世界人名翻译大辞典》,其名应被译为“贝尔黛特·邦索德-樊尚”,故本文均照此译。与本文参考文献[28]作者“贝尔黛特·邦索德-文森特”为同一人。(Bernadette Bensaude-Vincent)对现代化学的诞生及发展持有一种连续的、渐进的观点。在她看来,所有的化学家无不是他们所归属的化学传统的继承者、发展者,他们的革命形象更多出自后人的建构[27]。

邦索德-樊尚所谓的“化学传统”,指的是自古希腊以来的两种“竞争系统”,即元素理论系统和原子理论系统(她又称之为元素论传统和原子论传统)。她指出,这两种物质概念、两套理论系统长期并存,但并不意味着在实际的化学研究中只能选择其中一个而反对另一个。“化学家们将不得不一直面对这种解释上的两法分立,根据他们所处的历史时期,他们可能选择原子论或者以元素的方式解释,又或者会试图将二者进行调和”[28]。但是,她并未举例说明历史上的化学家是如何调和二者的,也没有在理论上给出可能的调和方案。

国内亦有采取此思路的学者。袁江洋认为元素论及原子论两大元化学理论的长期互动导致了现代化学研究纲领的确立[29]。他指出,元素论传统有两大辅助假定:“一是分析原则,它规定着化学家们的目标和方法,化学的责任就在于分析与合成……另一是要素-性质对应原则(可简称要素原则):对于一类特定的化学性质或现象,设想一个特定的元素或要素为之负责。”与之对应,以波义耳、牛顿等人为代表的原子论者则认为,物质的可感性质(所谓“第二性质”)“如物体的颜色、气味、味道、溶解性能乃至于化学反应性能等,取决于物体微粒的组成形式(结构)。两种物体发生化学作用,是因为它们的微粒在结构上具有某种‘适配性’”[30]。元素论化学家专注分析物质,原子论化学家则致力于摧毁微粒结构,将物质还原为原始粒子,再将其以新的形式重新凝结,产生新的物质。

我们看到,无论是张夏硕这样的革命论者,还是邦索德-樊尚和袁江洋这样的连续论者,都区分了两种化学传统,并将两种传统的互动视为理解18世纪法国化学乃至现代化学诞生的线索。但是仅仅从本体论、研究目的和方法等层面区分出两大传统是远远不够的,只有解释它们的互动机制,才能够给出一套真正具有解释力的编史纲领。

3.2 融入“形而上学-理论-实践”互动机制

上述诸位区分了两大化学传统的化学史家,无一不将所谓的化学传统分为诸多方面。大略说来,不外以下几点:第一,基础物质观的对比,即化学研究中的最基础物质是“元素”还是“原子”;第二,性质来源的对比,即可观察的化学性质来源于“元素”的固有性质还是“原子”的形状与排列;第三,研究目的与方法的对比,即化学研究是要靠元素的分离与重新合成,还是要靠物质粒子结构的破坏和重构。考察两种传统的互动,应该先把握其内部结构及其动态变化机制,再观察两大传统是如何在更具体、细微的层面上发生互动的,进而理解两大传统碰撞与融合的历史进程。

与金美京的“哲学-理论-实践”三个层面相似,袁江洋提出了“元理论-理论-实验”互动机制。袁江洋将“出没于不同科学领域、并对科学探索实践起引导和约束作用的形而上学系统”称为“元科学理论”,简称“元理论”[31]。具体说来,元理论是“特定领域里科学家个体就其研究对象给出的本体论承诺及进行相关研究的主要方法论原则”[31]。如果借用库恩的术语,那么元理论、理论与实验三者的关系可表述如下:

在常规科学时期,通常是理论和经验交互作用,科学家并不经常退到元理论层面去思考问题。而在科学革命时期,理论与经验的联系开始失效,科学家只能试图退回到元理论层面进行思考,让元理论和经验发生联系。([9],页212)

作为一种具有普适性的科学哲学学说,“元理论-理论-实验”学说需要被稍加改造,才能用于构建一套新的18世纪法国化学史编史纲领。首先,“化合论”史观确立的化学物质问题与化学亲合问题是我们构建新纲领的基础。其次,无论是金美京讲的“哲学”还是袁江洋讲的“元理论”,形而上学都是其核心部分,所以此处改为“形而上学”,以指称化学理论中不可观察的基本物质及它们之间不可测量的关系。第三,由于18世纪法国化学重视应用,涉及印染、制瓷等行业,其经验研究不只是用来启发、构造或检验理论的实验,因此,经验层面以“实践”来指称,并且不做“化学物质问题”或“化学亲合问题”的区分。当然,应用研究在事实上往往与理论发生互动,尽管其动机并不在此。从而,我们得到了一套新的概念框架(表2):

表2 综合论概念框架

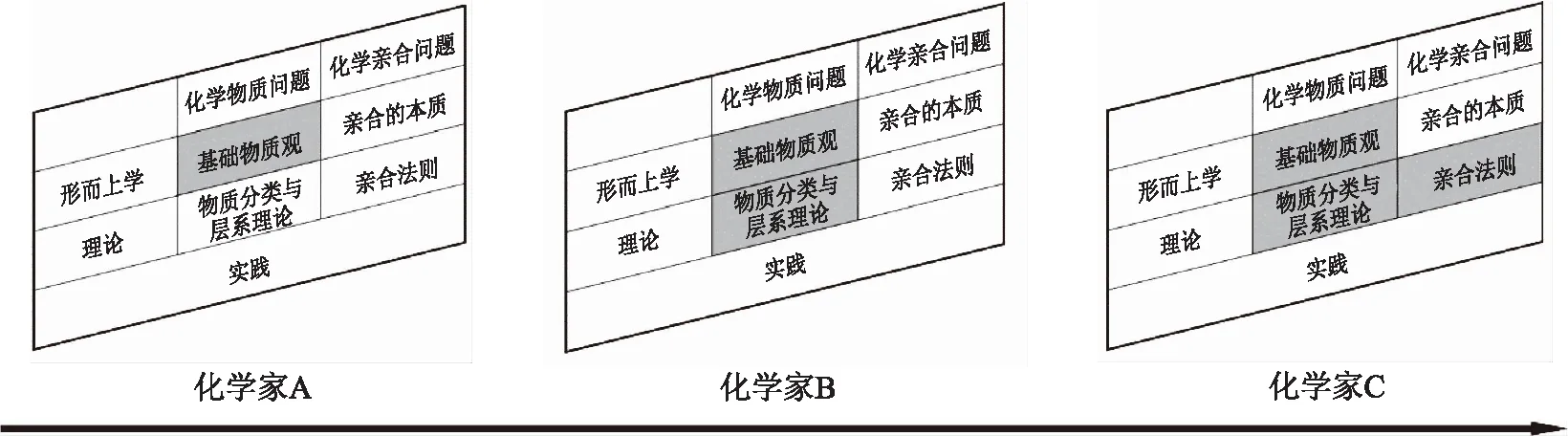

这套概念框架可以用来分析每一位化学家的化学研究,可以让我们更加清晰而全面地把握每一位化学家的化学理论的主要风格及其与实践的关系。如果我们把上文所述的两大化学传统的视角融入其中,并加上“形而上学-理论-实践”互动机制,那么,两大化学传统的在历史中的碰撞与融合进程就如图1所示(深色与无色底色分别代表此板块属于不同的化学传统):

图1 在时间中展开的两大化学传统的互动

正如上文对张夏硕观点的分析,“化合论”与“要素论”在概念上有重叠之处,在历史实际中,一位化学家整体思想的不同板块也有可能分属于不同传统。如果我们以该概念框架分析每位化学家,标识出其不同板块所分属的化学传统,再将所有的框架串联,所呈现的化学史既非一种研究范式“革”另一种范式之命,也非某个传统压倒另一个传统,而是两大传统在“形而上学-理论-实践”互动机制下互相碰撞、融合的进程。这种理解模式,或曰编史纲领,从化学传统、研究领域、研究层次这三个维度上划定了18世纪法国化学家的思想空间。在微观上,这一框架无疑能够帮助我们更准确地为各个化学家的研究风格定性;在宏观上,则能够有助于识别出化学理论变迁进程中的最根本要素,例如某一时段中亟待解决的矛盾属于理论层面,另一时段则为形而上学层面。正是在这个意义上,这种新的编史纲领是一种不同于革命论的,综合的、连续论的编史纲领。

3.3 综合论视角下的新的史学实践和可能的历史理解

在18世纪法国化学史的研究上,综合论纲领已经取得了一些成果。首先,通过梳理18世纪“亲合力”概念使用的状况,我们发现自1718年若弗鲁瓦发表“亲合力表”至18世纪80年代,“关系”失去其化学意义,理论层面上的“亲合力”与实践层面上的“关系”结合得十分紧密,而“吸引力”概念则几乎是游离于“亲合力”和“关系”之外的[32]。

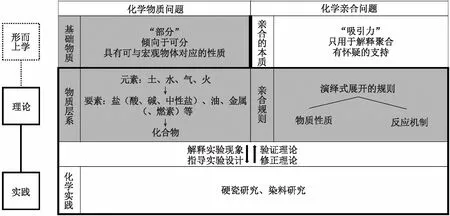

其次,关于马凯的化学研究,我们也给出了不同于金美京的结论。马凯化学的形而上学内部存在矛盾:其基础物质观从属于元素论传统,“吸引力”的亲合观属于原子论传统,(并且马凯只是有限度地支持“吸引力”)。在综合论纲领的视角下,马凯化学的元素论特征强于原子论特征。因形而上学并不占有突出地位,故马凯是否是牛顿主义者并非显著问题。马凯化学的整体图景(5)此图中,被粗线隔开的板块之间关系较为疏远,被粗线包围的板块之间关系较为紧密。“基础物质观”与“亲合的本质”两个板块之间有内部矛盾,因而以更粗的线予以分隔。因“形而上学”的作用并不突出,故以虚线框表示。(图2)恰好反映了18世纪的法国亲合力化学成为“常规科学”、元理论隐居幕后、理论与实验发生密切互动的历史阶段的特征[33]。

图2 马凯的化学图景

综上所述,综合论纲领在18世纪法国化学史研究中已有所实践,我们认为或可为超出该研究范围的经典化学史问题提供新的灵感,兹举两例。

第一个问题是西格弗里德希望以“化合”概念为线索来梳理从拉瓦锡到道尔顿的化学史,但是其中暗藏着一道难以跨越的鸿沟:拉瓦锡是一名元素论者,而道尔顿则是一名原子论者,二者在形而上学存在着巨大的差异。此外,拉瓦锡之后的法国化学家普鲁斯特(Joseph-Louis Proust,1754—1826)已经发现了定比定律,却始终没有迈向原子论;受贝托莱-普鲁斯特之争影响的道尔顿,则很容易地接受了定比定律,由此建立化学原子论,并尝试建立起一套物理原子论。从综合论视角来看,元素论与原子论本就是两套同时存在、不断碰撞的化学传统,法国化学偏向元素论,而英国则是原子论的大本营。从拉瓦锡到贝托莱-普鲁斯特之争,再到道尔顿,正是实验发展到无法为理论所解释的高度,问题进而退回到元理论层面的过程。亲合力理论内部的矛盾在贝托莱(Claude Louis Berthollet,1748—1822)、普鲁斯特处达到不可调和的程度。道尔顿由此绕开理论层面,以实践确定原子论的形而上学地位。同时,道尔顿不满足于化学原子论而致力于建立物理原子论,正是在元理论层面上思考问题的表现[34]。

另一个问题是法国为何到20世纪才接受原子论。有学者认为,直到一战前夕,原子论才进入到法国中学教课书中,这一现象在学术思想上的原因主要在于法国学者在哲学上比较偏向于孔德(Auguste Comte,1798—1857)的实证主义思想,不愿相信不可观察的“原子”[35]。邦索德-樊尚则指出,19世纪的反原子论思潮实际上没有受到孔德实证主义哲学的影响,那些少数的阅读孔德的化学家反倒是支持原子论的[36]。如果我们接受综合论纲领,那么19世纪法国化学家反对原子论是法国元素论传统的自然延伸。支持原子论才是“反常现象”,需要特别的解释。

4 结语

由于历史事实的复杂性,没有哪一套编史纲领能够覆盖所有的史实;同时,一套编史纲领的价值也不只体现在它与史实的契合程度,而更在于它是否有足够的启发性,以使我们从对共时语境的考察、甚至对历史细节的耽溺,转向对历时语境的把握、对历史脉络的领悟。从“拉瓦锡化学革命”,到“化合论”学说,再到综合论纲领,正好反映出化学史界从对历史人物、历史事件的考证,转向对更广阔的历史空间的关注,再进一步转向对长时段的、深层次的历史脉络的识别与分析的发展过程。这不仅是化学史或者化学编史学的进步,更蕴含了科学哲学层面的追求。库恩开启的科学哲学的历史转向,实际上转向的是社会学。真正的历史转向,要求我们以历时分析为优先分析视角,将在长时段中起奠基性作用的形而上学(或曰“元理论”)召回,识别出一门科学学科的基本智力结构,进而达成科学史-科学哲学联合研究所应有的境界[37]。由此,我们希望综合论纲领不局限于18世纪的法国化学史,而成为一套理解从古希腊到20世纪的整个西方化学史发展进程的概念框架。本文尝试性地提出这样一套编史纲领,期待方家不吝赐教,更期待它能够在西方化学史研究中取得更多成果。