腹腔镜手术中不同方式处理胆囊动脉主干对急性结石性胆囊炎患者疗效及对预后影响研究

赵 亮,张郁峰

南京中医药大学附属南京医院(南京市第二医院)普外科,江苏 南京 210003

急性结石性胆囊炎(acute calculous cholecystitis,ACC)是较常见的一种急腹症,多发于女性,其诱发因素会随年龄的增长而逐渐增多[1]。ACC 的主要临床症状为右上腹阵发性绞痛,同时,可伴有明显的腹部压痛及腹肌强直,具有起病急、病情快、疼痛感强及并发症多等特点,若不及时诊治,会影响患者预后[2-3]。目前,临床上针对此病,主要给予手术治疗。其中,腹腔镜胆囊切除术(laparoscopic cholecystectomy,LC)虽具有创伤小、疼痛轻等优势,但LC 术中较关键的步骤为处理胆囊三角,特别是胆囊动脉的处理,而常规处理方式是分离离断胆囊动脉主干,由于此时胆囊三角水肿严重,解剖结构并不明显,极易造成胆囊动脉和胆管损伤,从而诱发出血、胆漏等,同时,当水肿消失后,生物夹亦可脱落,进而导致术后大出血[4]。因此,需要对此术式进一步优化以提高治疗的安全性[5]。本研究旨在探讨腹腔镜手术中不同方法处理胆囊动脉主干对ACC 患者的疗效及对预后的影响。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取自2018 年5 月至2020 年5 月收治的80 例ACC 患者为研究对象,根据手术方式不同将其分为A 组(n=37)与B 组(n=43)。A 组:男性12 例,女性25 例;年龄范围31~59 岁,年龄(45.1±6.9)岁;病程(36.6±3.3)h;单纯性胆囊炎18 例,坏疽性胆囊炎6 例,化脓性胆囊炎13 例;单发结石14 例,多发结石23 例。B 组:男性15 例,女性28 例;年龄范围29~57 岁,年龄(42.8±8.5)岁;病程(36.1±4.0)h;单纯性胆囊炎22 例,坏疽性胆囊炎8 例,化脓性胆囊炎13 例;单发结石16 例,多发结石27 例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。纳入标准及排除标准:(1)所有患者均经相关诊断标准[6]诊断为急性结石性胆囊炎;(2)所有患者均排除其他脏器功能障碍;(3)所有患者均无腹部手术史等;(4)所有患者依从性较好。本研究经医院伦理委员会审批通过,所有患者均签署知情同意书。

1.2 研究方法 A 组患者采用常规LC 治疗,全身麻醉后取仰卧位,建立气腹,在脐下做一长约1 cm 切口,并置入1 cm的Trocar 及腹腔镜,这时探查腹腔情况。在剑突下4 cm 处做一长约1 cm 主操作孔并置入1 cm 的Trocar,在右锁骨中线及右腋前线肋下2 cm 处分别做副操作孔,并置入0.5 cm的Trocar,显露胆囊管及胆囊,采用腔镜分离切除,而后由主操作孔取出标本,最后清理术野,并顺次缝合操作孔,同时给予胃肠减压及抗感染治疗。B 组患者采用不分离离断胆囊动脉主干的LC 治疗,前期同A 组,患者全身麻醉下行三孔法手术。当显露胆囊三角后,B 组钝性分离胆囊管,而后用非吸收高分子结扎夹(距胆总管0.5 cm 位置)夹闭胆囊管(两道),同时,用钛夹(近胆囊侧)夹闭胆囊管(一道),在结扎夹与钛夹间离断胆囊管,并钝性分离胆囊。紧贴胆囊壁肌层分离出胆囊动脉的深、浅支分支,并用电钩凝闭后离断动脉,最后切除胆囊。

1.3 观察指标(1)比较两组患者围术期各指标的差异;(2)比较两组患者手术前后炎性相关指标的差异,包括C-反应蛋白(C-reactive protein,CRP)和肿瘤坏死因子α(tumor necrosis factor-α,TNF-α);(3)比较两组患者术后并发症的发生情况;(4)根据简明-麦-吉疼痛问卷评分[7][疼痛分级指数(pain rating index,PRI)、视觉模拟法(visual analogue scale,VAS)和现有疼痛强度(present pain intensity,PPI)],比较两组患者手术前、后疼痛感的差异;(5)根据消化系统疾病生存质量指数(gastrointestinal life qality index,GLQI),比较两组患者手术前后生活质量的差异[8]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0 软件对数据进行统计学分析。计量资料以均数±标准差()表示,组间比较采用t 检验;计数资料以例(百分率)表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

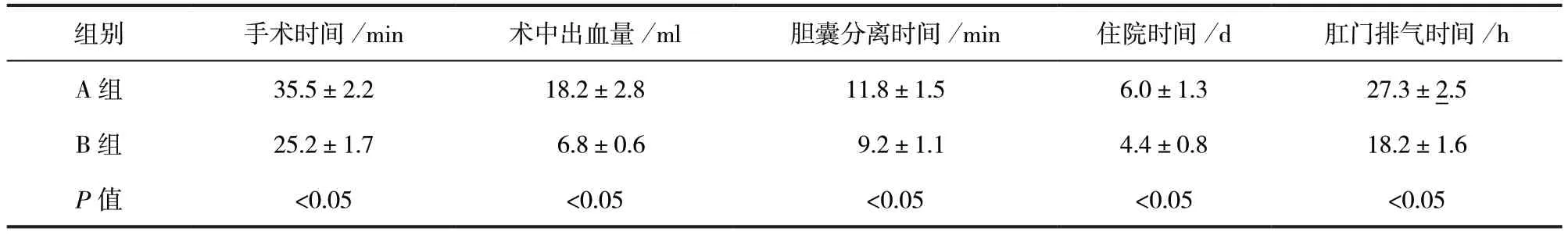

2.1 两组患者围术期指标的比较 B 组患者手术时间、胆囊分离时间、住院时间、肛门排气时间均短于A 组,术中出血量少于A 组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者围术期指标的比较()

表1 两组患者围术期指标的比较()

2.2 两组患者手术前后炎性指标的比较 术前,两组炎性指标比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后,B 组患者的炎性指标均较A 组明显改善,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者手术前、后炎性指标的比较()

表2 两组患者手术前、后炎性指标的比较()

注:与本组术前比较,①P<0.05

2.3 两组患者术后并发症的发生情况比较 术后,B 组患者的并发症发生率为4.6%(2/43),明显低于A 组的24.3%(9/37),组间比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者术后并发症的发生情况比较/例(百分率/%)

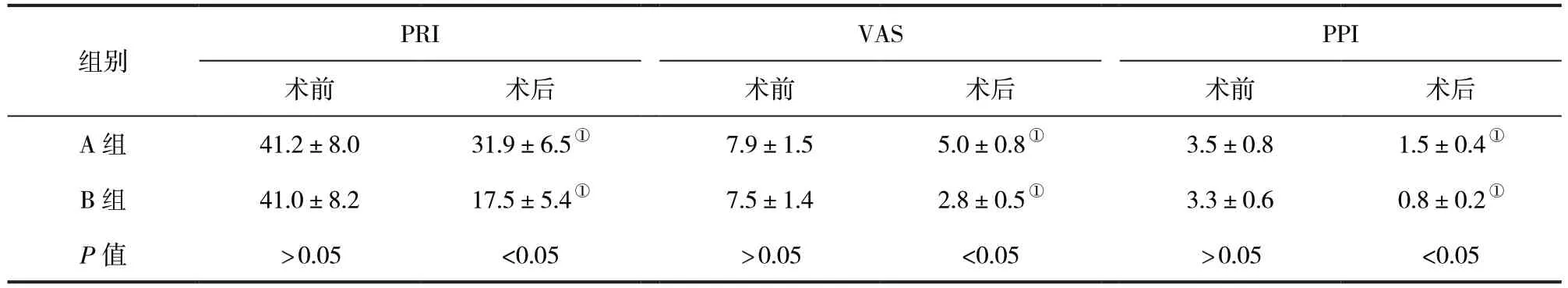

2.4 两组患者手术前后疼痛感比较 术前,两组患者的疼痛感比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后,B 组疼痛感较A 组改善更明显,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组患者手术前后疼痛感比较(,评分/分)

表4 两组患者手术前后疼痛感比较(,评分/分)

注:与本组术前比较,①P<0.05

2.5 两组患者手术前后生活质量比较 术前,两组患者的生活质量比较,差异无统计学意义(P>0.05)。术后,B 组患者的生活质量较A 组明显改善,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组患者手术前后生活质量比较(,评分/分)

表5 两组患者手术前后生活质量比较(,评分/分)

注:与本组术前比较,①P<0.05

3 讨论

ACC 具有病情重、进展迅速及起病急等特点,一经诊断应立即给予手术治疗[9]。目前,临床上较常采用LC 治疗。该术式微创,但在术中常先解剖胆囊三角,而胆囊急性炎症期时,由于胆囊三角区水肿较严重,易出现组织渗血,从而影响术野,同时,胆囊三角可能有结构变异,若仍按照传统方式进行游离,极易损伤血管,影响患者预后[10]。有研究显示,优化术式可显著改善ACC 患者的预后[11-12]。

本研究结果显示,B 组患者手术时间、胆囊分离时间、住院时间、肛门排气时间均短于A 组,术中出血量少于A 组(P<0.05)。这说明,不结扎胆囊动脉主干的LC 对ACC 患者的疗效更显著,分析其原因为不分离离断胆囊动脉主干的LC 治疗是对胆囊动脉浅支与深支进行分离后离断,远离胆囊三角危险区,可提高损伤胆囊动脉主干及胆管的概率,从而减少术中出血,缩短手术时间,最终加快患者的康复速度[13]。本研究中,B 组患者术后炎性指标均较A 组改善明显(P<0.05),表明不分离离断胆囊动脉主干的LC 可显著抑制机体的炎症反应,考虑该术式可能避免处理胆囊动脉主干,从而减轻了手术创伤应激反应,进而抑制机体的炎症反应[14]。另外,B 组患者术后的并发症发生率低于A 组(P<0.05),且B 组患者术后疼痛感及生活质量均较A 组改善更明显(P<0.05),这进一步说明不分离离断胆囊动脉主干的LC 的安全性[15]。

综上所述,不分离离断胆囊动脉主干的LC 对ACC 患者的疗效更显著,同时可显著减轻机体的炎性反应,降低术后并发症的发生率,改善患者术后疼痛感及生活质量。