区域挤压:理解中国男性婚配困难的一个分析框架

刘燕舞

(武汉大学 社会学院, 湖北 武汉 430072)

一、问题提出与文献回顾

当前,我国大龄未婚男性的婚配困难问题是如何形成的?它是所谓性别比失调造成的婚姻挤压形成的吗?

从既有研究文献来看,关于大龄未婚男性的婚配困难问题的解释,最主要且最有影响的分析框架就是“婚姻挤压”。所谓婚姻挤压(marriage squeeze),其核心含义是指,因为性别比失调,导致适龄婚姻人群在婚姻市场上无法找到相应的对象成婚,使得这些适龄婚姻人群不断推迟他们的初婚年龄,从而逐渐沦为大龄未婚者或不婚者。性别比失调主要包括三个方面:出生人口性别比失调,总人口性别比失调,以及适龄婚姻人群中同一年龄群体男女性别比失调。其中,又常用出生人口性别比来推算缺失的女性或男性数量,并据此来推论大龄未婚者或不婚者的数量、规模和基本特征。我国上述三种性别比失调均主要表现为男多女少。因此,在现实情境中,所谓大龄未婚者或不婚者就主要表现为大龄未婚男性。

循此婚姻挤压视角的解释,我国学界一般将男女性别比失调现象中的男多女少问题中的“多出的男性”或“缺失的女性”等量代换为“大龄未婚男性”。大量过剩男性是由于女性绝对数量缺失所致,并成为婚姻挤压的对象,不仅其自身由于没有家庭的支持和保护而成为社会弱势群体,同时,也对人口和社会发展产生了深远影响[1-3]。因而,在政策设计与实践上,诸如实施全面两孩政策就有助于促进中国未来婚姻市场上的性别均衡[4]。除此之外,有学者也从性别比失衡所可能引发的社会问题进行过探讨,如单身家庭的增加、诈骗婚姻的多发、残损家庭增多等[5];一些学者据此推算出中国多出的男性高达3 000万[6]或5 000万之巨[7]。

本文认为,这一主导了大龄未婚男性婚配困难研究20多年的解释视角,与当前我国大龄未婚男性婚配困难的实际形成机制是有出入的。一方面,一些从相对微观的家庭结构视角展开的社会学分析的成果表明,男性婚配困难的形成机制远比婚姻挤压视角的解释要丰富得多。不同家庭结构类型及其所构成的代际责任差异会塑造出不同的“光棍类型”,在我国北方农村更容易出现父代责任缺失的光棍类型,而川西一带代际关系比较均衡的农村,则更容易出现自致型光棍,从而出现明显的地域差异[8-10]。在代内存在的家庭资源分配不均所导致的剥削,以及分家析产导致的资源在多子家庭中的越来越稀薄化,从而进一步导致最后步入婚龄的家庭成员无法婚配成功等,都是导致一些特殊时期“光棍”形成的重要原因[11-12]。此外,诸如家风等亲代在村庄生活中的声誉因素,也是导致部分“光棍”形成的重要因素[13],或从光棍个体的主位视角出发认为,基于自愿的原因而形成的光棍,其自我认知并非人们通常所认为的“弱势”形象[14]。另一方面,一些从相对中观的社会结构视角的分析,同样丰富了关于大龄未婚男性婚配困难形成机制研究的成果。由于经济分化所带来的社会分层,在不同层级间形成的婚姻消费竞争导致婚配压力层层传递并最终向底层转移的社会剥夺现象,导致了我国中西部边缘贫困地区的“光棍”和东部发达富裕地区的“剩女”同时并存的问题[15]。在一些少数民族地区,非积累型家计模式所导致的弱代际合力,亦不利于光棍家庭的成功婚配[16]。从我国出生队列看,一些实地调查发现,1987—1991年间出生,乃至1982年以后出生的人,在2010—2019年,尤其是在2015—2019年快速步入“光棍”行列,其原因与地域性贫困有关,本地婚姻市场和全国婚姻市场对地域性贫困地区的双重排斥,加上“光棍”个体所遭遇的负性生命事件加剧了地域性贫困地区光棍的形成[17]。

上述研究无论是从微观的家庭结构视角,还是从相对中观的社会结构视角,解释男性婚配困难的形成,在数据选择上仍然是基于单一村庄或若干个村庄的调查而展开的,它们欠缺在“婚姻挤压”视角所运用的宏观数据层面与之进行对话的努力。因此,本文试图对此进行推进和探讨,说明这一婚姻挤压视角为什么会与实际的经验之间存在张力,并尝试构建一个“区域挤压”的新分析框架,就实际的大龄未婚男性的婚配困难问题展开进一步讨论。

本文将“区域挤压”界定为,在高度经济分化的情况下,经济状况较差地区的女性向经济状况较好的地区流入,并在流入后最终通过婚姻嫁给经济状况较好地区的男性的现象,反之,经济状况较好地区的女性鲜有嫁入经济状况较差地区的男性的情况。这种适龄婚姻年龄男女在经济状况较好与较差地区的双向非对称性流动所产生的婚配困难效应就是区域挤压效应。区域挤压所产生的后果是,不管性别比是否失调,都会导致女性流出地进入适龄婚姻年龄的男性更有可能成为婚配困难的大龄未婚男性。

二、数据选择与研究方法

本文选择我国贵州省相关数据展开叙述和讨论。贵州省作为劳动力输出大省,在大量本地人外出务工就业过程中,必定会产生跨省流动的婚姻迁移,这种情况有助于我们比较直接地观察这种迁移所带来的影响。此外,贵州省的性别比并非是严重失调的,其失调程度相对于较为严重的其它省份来说要轻一些,笔者在此前微观村庄调查中也发现,当地并非如有些地区那样重男轻女,其男孩生育偏好要弱得多,那么,在这种情况下为什么还会存在那么多大龄未婚男性更值得深入的探究。

在具体数据选择上,本文主要选择1995年、2005年和2015年的全国1%人口抽样调查资料数据和部分2010年第六次全国人口普查的短表数据,并且没有对贵州省的情况进行城乡区分,之所以如此选择,是基于三点考虑。

第一,本文选择的这三年的全国1%人口抽样调查数据,在涉及“未婚”数据方面,均有详细的年龄分组,而这在其余全国人口普查数据中是不存在的。全国人口普查数据中,涉及“未婚”统计数量,准确的是其短表部分的数据,但短表部分的数据在“年龄”口径上主要是统计“15岁及以上的”,这对本文要考察“大龄未婚男性”(25~29岁)和“婚配困难男性”(30岁及以上)的年龄组区分来说是不够的。为了尽可能避免用“光棍”或“剩女”的表述所可能产生的“标签化”或“污名化”的印象,本文将30岁及以上的未婚男性和女性统一表述为“婚配困难男性”和“婚配困难女性”。同时,鉴于既有研究文献中已经有了运用“光棍”或“剩女”的表述开展研究的,本文不再特别区分,其含义与本文所说“婚配困难男性”和“婚配困难女性”相同。在年龄口径的选择上,2010年第六次全国人口普查数据表明,从婚姻年龄来看,未婚人口年龄组中,贵州省15~19岁组中,女性有95.2%的人未婚;20~24岁组,女性未婚比重下降到51.65%;25~29岁组中,女性只有14.38%未婚,而同年龄组的男性人口仍有35.74%未婚;在30~34岁组中,未婚男性比例仍有13.74%,而女性仅3.06%[18]132-133。按初婚年龄估算,2000年第五次全国人口普查时,贵州省男性初婚年龄是24.76岁,女性是21.84岁;2010年第六次全国人口普查时,男性初婚年龄是26.36岁,而女性是23.25岁[18]142。此外,以笔者调查的贵州省黔西南州兴义市某自然村YN寨为例,该寨87例已婚男性中,初婚年龄大于30岁的男性仅5例,占比仅5.7%;初婚年龄在25~29岁的共18例,占比为20.6%。鉴于此,本文将25~29岁未婚男性界定为“大龄未婚男性”,而将30岁及以上未婚男性界定为“婚配困难男性”。

第二,在整理数据的初期,本文考虑过运用历次全国人口普查数据中的长表数据来推算“未婚”人口的总体数量。但是,在统计完我国18个省(自治区、直辖市)的长表数据后,发现通过长表数据的统计和推算,所得出的“30岁及以上”的农村“未婚男性人口”,即本文所说的“婚配困难男性”的数量仅有550万,这个数字显然与平时直接经验到的实际情况差距甚远,它可能远远低估了婚配困难男性的实际数量。细查后发现,这其实与长表数据的抽样方案有关。从严格意义上来说,长表的抽样方案决定了研究者不能或尽量不要去做人口总体推论,这在涉及年龄分组方面尤其如此。根据《第六次全国人口普查长表抽样工作细则》和《第六次全国人口普查长表调查户抽取方法》(1)《第六次全国人口普查长表抽样工作细则》和《第六次全国人口普查长表调查户抽取方法》,http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/html/fu10.htm。的规定,长表的抽样方案是:“各省(自治区、直辖市)按10%的抽样比例,在每个普查小区中,抽取长表调查住户组。每个住户组由相邻的4户组成。”例如,“某普查小区确定的随机起点为3,将随机起点乘4后得到数为12 ,12所对应的《户主姓名底册》‘户编号’为抽中第一个住户组的尾数,会同尾数相邻的前3户,9,10,11,12组成了第一个抽中的长表调查住户组;第二个抽中的住户组为第一个抽中住户组的‘户编号’各加40,为49,50,51,52;第三个抽中住户组为第二个住户组的4户对应的‘户编号’加40为89,90,91,92,……依次类推。”[19]4985-4987这种抽样方案在涉及“年龄分组”和推论“人口总量”时是需要极其谨慎的,最好是不去做推论。但是,不少研究在这一方面直接挪用数据,以至于所得出的数字与实际观感明显不符,但也没有引起研究者的重视,从而对把握实际的“光棍”问题的基本情况带来了严重的误判。

第三,本文没有将贵州省的大龄未婚男性的数据进行城乡区分。在某种程度上来说,本文是将所有贵州省的“大龄未婚男性”的人口数据近似地等同于贵州省农村大龄未婚男性数据的。一方面,是因为整个贵州省在婚姻嫁娶迁移方面,涉及城市的主要是指贵阳和遵义两市;另一方面,是因为关于市、镇和乡村的统计口径在以往的历次普查或抽样调查中并非是完全一致的。例如,1995年全国1%人口抽样调查时,关于“市、镇、县人口”的划分就遵循了两种口径:第一种口径,市人口是指市辖区域的全部人口(含市辖镇、不含市辖县),镇人口是指县辖镇的全部人口(不含市辖镇),县人口就是指县辖乡的全部人口;第二种口径,市人口指设区的市所辖的区人口和不设区的市所辖的街道人口,镇人口是指不设区的市所辖镇的居委会人口和县辖镇的居委会人口,县人口是指除市、镇人口外的人口[20]603。而2010年第六次全国人口普查时,关于城乡划定是遵循2008年8月1日我国实施的《统计上划分城乡的规定》(2)http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/200610/t20061018_8666.html。,其中指出城镇包括城区和镇区。城区是指在市辖区和不设区的市,区、市政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域;镇区是指在城区以外的县人民政府驻地和其他镇,政府驻地的实际建设连接到的居民委员会和其他区域,与政府驻地的实际建设不连接,且常住人口在3 000人以上的独立的工矿区、开发区、科研单位、大专院校等特殊区域,以及农场、林场的场部驻地视为镇区;乡村是指划定的城镇以外的区域[19]4993。考虑到数据出入的问题,又加上前述贵州省的城市数据如果放在全国婚姻迁移的大结构下与农村并无太大差异的客观情况,本文更倾向于将所有贵州省的数据不区分城乡而统一近似地视之为“农村”的数据。

三、我国大龄未婚男性的基本状况:基于贵州省的数据

(一)贵州省未婚人口情况分析

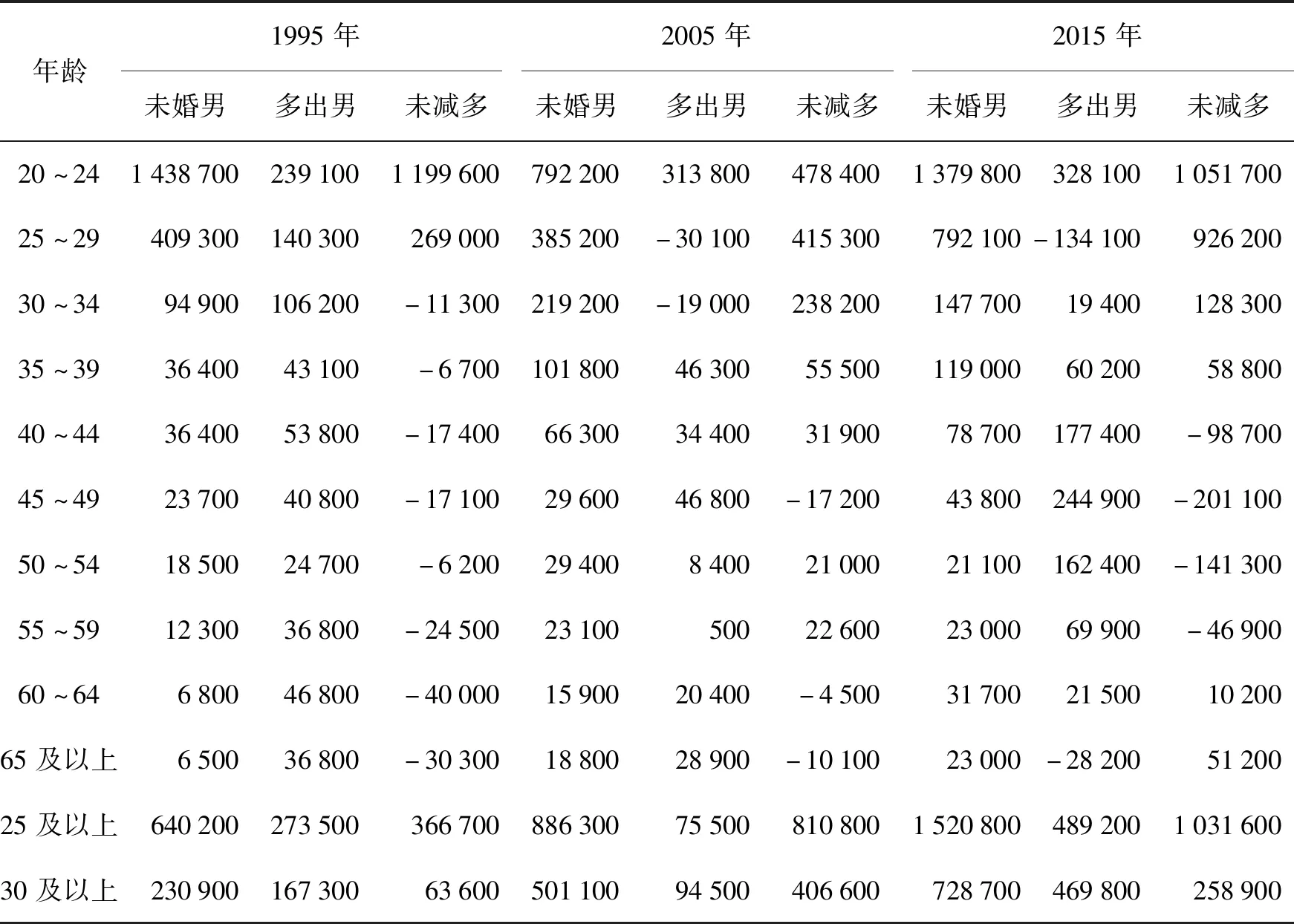

表1是根据1995年[20]、2005年[21]和2015年[22]贵州省1%人口抽样调查资料所整理出的数据,本文按照1∶100的比例将原始数据进行了推算,进而从整体上把握贵州省大龄未婚男性的基本状况和历史状况。

表1 1995—2015年贵州省不同年龄段未婚人口数据 单位:人

就现状而言,以2015年贵州省1%人口抽样调查数据进行推算,贵州省全省大龄未婚男性共有152.08万人,其中,30岁及以上的婚配困难男性有72.87万人;而同一时期的大龄未婚女性全省有48.76万人,其中,30岁及以上的婚配困难女性有13.49万人。大龄未婚男性的婚配困难从显性的绝对数字看较女性严重得多。2005年的数据表明,仅从绝对数字看,大龄未婚男性人口有88.63万人,30岁以上的婚配困难男性有50.11万人,同一时期的大龄未婚女性和30岁以上的婚配困难女性分别有15.36万人和4.67万人。1995年的数据显示,贵州省大龄未婚男性人口的绝对数字是64.02万人,30岁以上的婚配困难男性有23.09万人,同一时期的大龄未婚女性和30岁以上的婚配困难女性分别是13.57万人和2.2万人。

就历史状况而言,仅从绝对数字看,贵州省的大龄未婚男性人口数量是在1995—2015年这21年中急剧增多的。其中,进入2005年以后增长快速,特别是对30岁及以上的婚配困难男性来说。2015年,大龄未婚男性和30岁以上的婚配困难男性较之2005年来说,分别增加了63.45万人(1.7倍)、22.76万人(1.45倍),较之1995年来说分别增加了88.06万人(2.37倍)、49.78万人(3.15倍)。2005年较之1995年来说,大龄未婚人口数和30岁以上的婚配困难男性数量分别增加了24.61万人(1.38倍)和27.02万人(2.17倍)。增多的绝对数字及倍数表明,2005年以后的10年时间内,总体的大龄未婚数字的增加倍数较之2005年之前的10年来说属于稳步增长,而30岁以上的婚配困难男性数字则是加速增长。

(二)贵州省未婚率状况分析

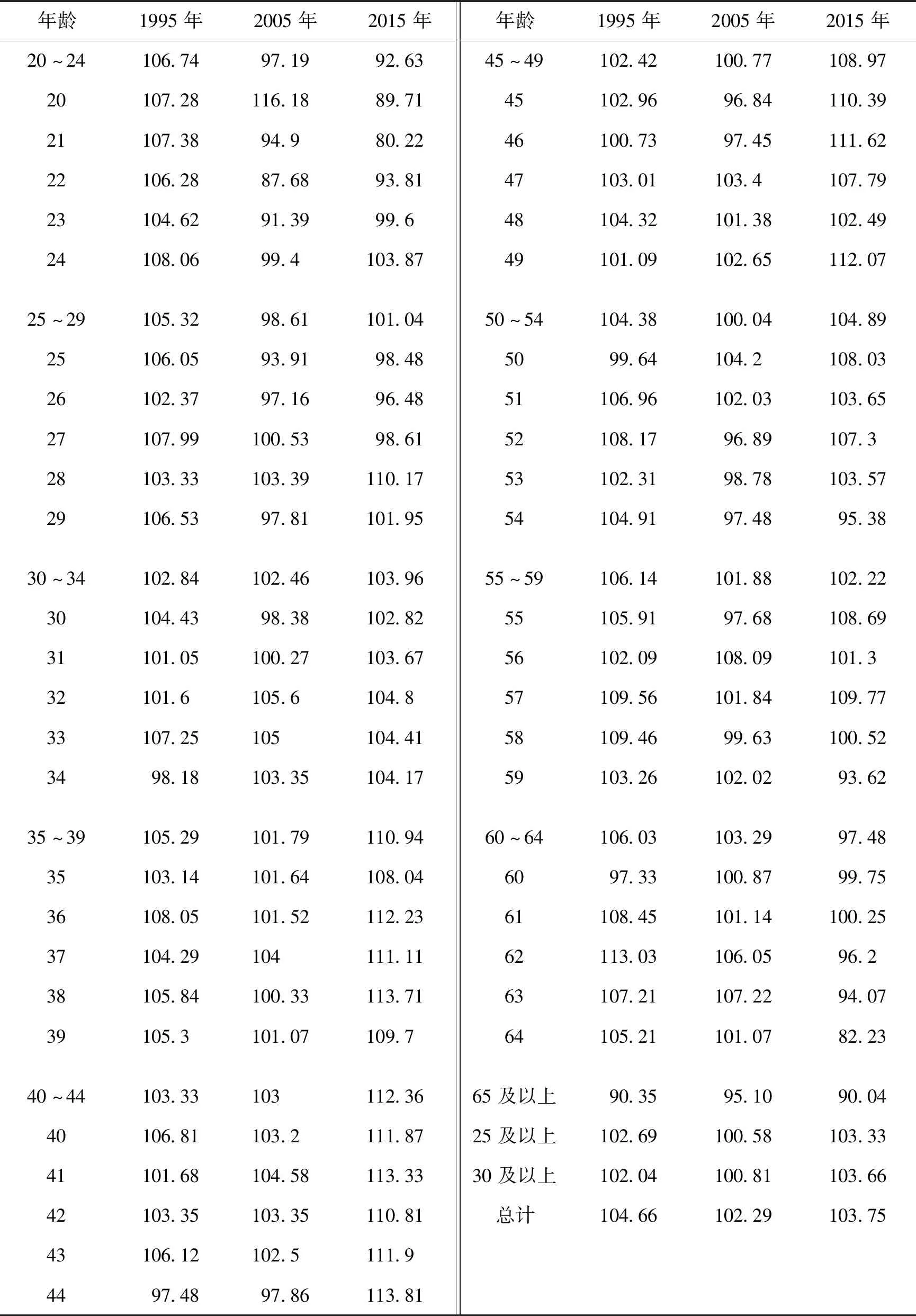

“未婚率”是指某一年龄段中,未婚人口数占该年龄段所有人口数的比率。如果说前述表1只具有初步的观察意义,表2的数据则可以相对客观地用于比较分析和说明。

表2 1995—2015年贵州省不同年龄段的未婚率状况 单位:‰

表2与表1的绝对数字不同,以“未婚率”这一客观指标进行揭示,可以看出,大龄男性婚配困难从比率上看是不断增长的,且在2005年以后增长快速。1995年和2005年的数据表明,25岁及以上年龄段的大龄男性未婚率从61.2‰上升到了67.7‰,增幅并不是十分显著;但是,2015年,增加到了100.1‰,这意味着2015年贵州省的大龄男性未婚率较之2005年和1995年而言分别增长了32.4和38.9个千分点。当然,与时间变化相对应的是,在25岁及以上的未婚率分布中,女性数量也同样出现了上升,但增长幅度较男性小。其中,1995年和2005年,大龄女性未婚率变化不大。2005—2015年中,大龄女性未婚率也在增加,从11.8‰上升到了33.2‰,增加了21.4个千分点,增长幅度是男性增长幅度的66.04%。

但是,如果考察30岁及以上的婚配困难人口的“未婚率”就会发现,男女两者出现了明显变化。婚配困难男性的未婚率在1995—2005年开始增长,从27.6‰增长到了42.7‰(增加了15.1个千分点);2005年后,继续增长;到2015年时,婚配困难男性的未婚率高达54.8‰(较2005年增加了12.1个千分点,较1995年增加了27.2个千分点)。而1995—2015年,婚配困难女性的未婚率则从2.7‰增加到4‰,再到10.5‰。

事实上,如果从年龄段的分布看,可以发现,随着年龄增长,无论男女,“未婚率”都是逐渐下降的,但男女差异明显。本文结合婚姻的法定年龄和民间实际年龄来看,认为20~24岁属于正常的“结婚区间”,25~29岁属于“晚婚区间”,30岁及以上基本上属于“婚配困难区间”。

1995年的数据表明,结婚区间的近57%的女性结婚了,35%的男性也在这一区间结婚。进入晚婚区间后,94%的女性结婚了,男性也接近80%在这一区间完成了结婚。在婚配困难区间中,女性未婚率基本上比较平稳地保持在1‰以内,而男性则从30~34岁组的60.8‰降到35~39岁组的34‰,然后从40~54岁逐渐比较平稳地维持在21.1‰~25.1‰。可以说,1995年,大龄男性婚配困难开始存在,而大龄未婚女性总体来说因其年龄增长,特别是超过30岁以后都跨入了结婚序列。

2005年的数据表明,女性在结婚区间的结婚率较之1995年而言是增加了的,意味着有约62%的女性在这一区间进入了结婚序列。但是,男性结婚的状况较之1995年的数据来说,仅有24%完成了婚配,意味着在结婚区间内未能结婚的男性增加了11个百分点。在晚婚区间,有71.5%的男性完成了婚配,女性则达到近93%完成了婚配。而婚配困难区间的数据则揭示了,在30~34岁组内,男性仍有113.7‰的人未婚,而女性有15.8‰,较之同区间的男性来说已大为下降;在35~39岁组内,男性仍有高达52.1‰的人未婚,女性仅有3.8‰;进入40~59岁,男性仍维持在20.9‰~41.3‰之间,女性则下降到了2‰左右。

2015年的数据反映了男性婚配困难的状况在进一步恶化。在结婚区间中,男性未婚率进一步增高,相应地,这意味着他们中仅有约18%的人在20~24岁结婚区间中完成了结婚。当然,女性在这一区间结婚的人数较之1995年和2005年来说也减少了,她们中约40%在结婚区间完成了结婚。在晚婚区间,仍有高达421.7‰的男性未婚,女性未婚则为189.7‰。但是,进入婚配困难区间后,女性未婚率陡降,30~34岁组下降到52‰;35~39岁组继续下降到16.2‰;40岁特别是45岁以后,则下降到了4‰,甚至2‰以内。相反,男性未婚率在35~59岁组仍维持在21.3‰~82.1‰。

(三)小结:贵州省大龄未婚男性的基本状况

第一,贵州省的大龄未婚人口数量比较庞大,且越来越多,尤其是超过30岁及以上的婚配困难的男性数量非常巨大。

第二,结合性别、年龄和时间三个维度来看,尽管婚龄随时间推移在男女两性中都表现出逐渐推迟的现象,但是,绝大部分女性能在正常的结婚区间和晚婚区间中完成婚配。在婚配困难区间中,婚配困难的女性数量是急剧减少的,而婚配困难的男性数量却在30~49岁组中保持相当高的水平,这个年龄段的男子正是年富力强和生命力旺盛的时候,跨越晚婚区间仍未能结婚的他们,客观上将会对社会秩序形成巨大压力。

第三,贵州省大龄未婚男性的婚配困难情况,在1995年时还不太严重,到2005年时逐渐变得严重,而2015年的调查数据表明,大龄未婚男性的婚配困难情况已经在恶化。

四、婚姻挤压的悖论:对我国大龄未婚男性婚配困难原因的检视

当前,我国学界对大龄未婚男性婚配困难形成原因的解释,主要运用的是婚姻挤压的理论框架,其核心假设是根据性别比来推算“多出”的男性数量和“缺失”的女性数量,将多出来的男性数量简单等同于婚配困难的大龄未婚男性的数量。

本文按婚姻挤压的解释,假定多出来的男性全部都找不到配偶而成为大龄未婚男性,那么,如果这一理论解释是成立的,它所推导出的结果应该是,多出的男性数量与实际的未婚男性数量大致相当,或未婚的男性数量应该略小于多出的男性数量。而表3的数据反应了实际情况。

表3 1995—2015年贵州省不同年龄段未婚男性数量与多出男性数量对照 单位:人

其中,“多出男”就是按照“婚姻挤压”的理论逻辑来推算的,其数量是相同年龄段中男性比女性多出的数量,是婚姻挤压视角下的虚拟的婚配困难的“大龄未婚男性”数量;“未婚男”即实际没有结婚的男性,“未婚男”的数量是实际上婚配困难的男性数量;“未减多”是指实际未婚的男性数量减去虚拟的多出的男性数量。如果婚姻挤压的理论解释是成立的,那么这个相减之后的结果应该是“负数”而非“正数”,或偏差不太大。如果相减结果出现“正数”,甚至偏差很大,则说明这个理论解释就是存在一定问题的。这个“正数值”表明,实际未婚的男性数量,没有被包含在根据理论推算的虚拟的多出的男性数量里面,说明理论和实际就有自相矛盾的可能。

表3的结果表明,无论是25岁及以上的大龄未婚男性的数据,还是30岁及以上的婚配困难的男性数据,1995年、2005年和2015年三次贵州省1%抽样调查的结果均表明,“婚姻挤压”的视角与它实际要解释的对象是自相矛盾的。例如,2015年,在152.08万大龄未婚男性中,有103.16万人不能被婚姻挤压所解释,而在72.87万婚配困难男性的数据中,则有25.89万不能被婚姻挤压所解释。又如2005年,在88.63万大龄未婚男性中,有81.08万不能被婚姻挤压所解释,在50.11万婚配困难男性中,则有40.66万不能被婚姻挤压所解释。

当然,上述这个包含关系的解释并非就是准确的,因为所有没有被解释的数量都与60岁及以上的男女死亡水平存在差异有关,即60岁以上的男性死亡普遍高于女性,因此,多出来的女性会稀释掉“25岁及以上”和“30岁及以上”里面的25~59岁或30~59岁组的实际情况。

然而,透过表3中59岁及以下的各年龄段的数据表明,实际的情况仍然证实了“婚姻挤压”的视角无法解释真正存在的大龄未婚男性和婚配困难男性的数量。2005年的数据和2015年的数据尤其能说明这一点。2005年,只有45~49岁组是“负数”,其余均为“正数”,这说明其余各年龄段的实际情况都不能被理论上的“婚姻挤压”所证明。2015年,39岁及以下的作为大龄未婚主体年龄段的全是“正数”,而40岁及以上的“少出”的大量男性因其负数值偏离接近的数字水平太多,则有可能表明他们并非实际的“未婚者”。一方面,所“少出”的数字多太多时就说明,并非所有多出来的男性都成为了婚配困难男性;另一方面,“婚姻挤压”的理论逻辑里面所蕴含的核心要素是性别比,特别是出生性别比的失调,从而导致男比女多,进而推断出多出的男性是大龄未婚者的结果,但是,1995年所调查的30岁及以上年龄的样本表明,这一批人是出生于1965年及以前的群体,他们的性别比并没有1980年后出生的那批人那样高。马瀛通(2004)曾提出,中国出生人口性别比失调应该是始于1984年[23]。亦有数据表明,中国出生人口性别比真正开始严重失调应该是20世纪90年代以后[24]。从历次普查的全国及贵州出生人口性别比的数据看,1953年,全国是104.88,贵州是103.23;1964年,全国是107.10,贵州是101.71;1982年,全国是108.50,贵州是106.84;1990年,全国是111.27,贵州是100.27;2000年,全国为116.86,贵州是107.03;2010年,全国是117.94,贵州是122.12。可以说,全国出生人口性比一直高于贵州,直到2010年第六次全国人口普查时,贵州的出生人口性别比数字才高于全国水平。而本文在分析大龄婚配困难男性时,无论是以25岁,还是30岁作为区间起点,按2015年全国1%人口抽样调查计算,意味着他们的出生年份主要在1990年或1985年以前。对应1982年和1990年的出生人口性别比数据来看,贵州在那个时候都是处于正常范围内[18]30。

对此,本文通过表4可以做进一步的观察和解释。在表4的数据中,性别比的数字实际上包含了两个方面:一方面,是各年龄的性别比;另一方面,是每5年为一区间的年龄段的性别比。前者就是通常意义上说的男女性别比,如果不考虑死亡水平的干扰,它近似于出生人口性别比;而后者则是婚配性别比,它所指涉的是结婚双方并非一定是理论上的相同的年龄,而是可以在相差2~3岁之间的水平上下浮动,浮动区间一般在5岁左右。事实上,无论是前者,还是后者,它们在测量婚配困难情况的时候都比利用出生人口性别比更科学,也更接近实际情况。如果按人口学通常公认的107这个“阈值”作为安全值上限值的话,那么,通过贵州省历年的性别比和婚配性别比的实际数据,本文很难据此推断出是性别比失调从而导致大龄未婚男性的婚配困难的。

当然,本文并非要否认“婚姻挤压”在解释上的部分作用,就这一点而言,从表3、表4的数据都可以看出,即使这一框架不能解释绝大部分或大部分,但也确实可以在数据上表现为“被覆盖”一部分。显而易见的是,即使表4中所显示的,也只是35~49岁组的性别比偏离107的正常上限阈值比较明显,但30~34岁组基本是处于正常水平的,而这一段所聚集的大龄未婚男性的数量恰恰又是较多的。所以,本文认为,“婚姻挤压”应该是起到加重和加速大龄未婚男性的婚配困难问题,但很难说是这一因素所直接导致的。

表4 1995—2015年贵州省不同年龄段的人口性别比状况 单位:%

五、区域挤压:导致我国大龄未婚男性婚配困难的形成

(一)区域挤压的构建与指标测定

本文认为,很难沿用既有的“婚姻挤压”视角来解释当前大龄未婚男性的婚配困难的形成。那么,有没有可能存在其他因素导致这一问题的形成呢?此前,我们在广西和浙江两地的两个村庄的一次微观调查发现,浙江地区农村婚配困难男性较少,而广西地区农村婚配困难男性很多。通过收集微观数据发现,浙江地区农村那些处于与广西地区农村境遇差不多的潜在地有可能成为婚配困难的男性,他们虽然最终无法在本地婚姻圈中完成婚配,却几乎都通过与从诸如广西、贵州、云南、四川等地区农村来浙务工的女性结婚而成功婚配[15]。这个发现表明,假如没有诸如广西、贵州等地区农村女性先通过务工迁移而后婚嫁到浙江一带农村的情况的话,那么,广西、贵州等地区农村的男性婚配困难问题就同样会在浙江一带的农村出现。

基于此,本文构建“区域挤压”这一分析框架,用以解释当前农村大龄未婚男性婚配困难的形成原因,考察的指标主要包括三个:(1)直接的女性婚姻嫁娶迁移指标,即因为婚姻嫁娶而迁出原籍地的女性人口;(2)对婚配困难产生间接影响的女性务工经商或工作就业迁移指标,即因为务工经商或工作就业原因而迁出原籍地的女性人口;(3)区域挤压程度,即因为直接的婚姻嫁娶迁移和间接的务工经商或工作就业迁移在不同区域间的不对称性流动的程度。

对于要考察的贵州省的情况而言,本文将重点选择其人口流出去向比较多的东部沿海发达地区的省或直辖市的人口统计数据进行考察比较,如北京、上海、浙江、江苏、广东和福建等。从表5的推算数据看,仅浙江、广东、福建、江苏、上海、北京6个省或直辖市,流入的贵州户籍女性便高达241.26万人。

表5 2015年户口登记地为贵州而现住地在各省(自治区、直辖市)的女性人口数量与占比

其中,以浙江省为例,2010年,浙江人口流入来自省外的有1 182.40万人,安徽、江西、贵州、四川、河南5省较多,共计有777.91万人,占比65.79%,其中,贵州省有149.92万人,占流入浙江人口的比例达到了12.68%[25]343-345。因婚姻嫁娶而从外省流入浙江的女性占比达到了5.1%,男性因婚姻嫁娶流入的占比仅0.88%;因务工经商和工作调动的工作就业流入的外省女性合计占比62.28%[25]360。又如广东省,2010年,从外省流入的人口有2 149.78万,其中,前8位的湖南、广西、四川、湖北、江西、河南、贵州和重庆的流入人口共计1 862.00万人,占省外流入人口总量的86.61%;从贵州流入广东的有95.78万人,占比4.46%[26]201-212。

但是,本文在搜检具体数据的过程中发现,看似简单的上述三个考察指标的统计并不容易完成。除上海市外,其他绝大部分省市的数据在涉及人口迁移原因的统计方面,均未有分省来源的统计而仅以“省外”来笼统表示。因此,在现有研究条件的限制下,本文主要采用四种办法对此加以弥补:(1)考察上述6个省或直辖市迁移人口中,现住地在上述6个省或直辖市而户口登记地、出生地和5年前常住地是贵州省的人口,这其中,有的省份有区分性别,而有的省份则只有总数统计。这种办法的统计基本上是一种包含关系,也即所有这些户口登记地、出生地和5年前常住地均在贵州省的人口实际上毫无疑问包含了因为“婚姻嫁娶”和“务工经商”而迁移出贵州省的女性;(2)考察上述6个省或直辖市在女性迁移原因方面来自外省人口的总体情况并将其与贵州省同样的情况进行简要比较;(3)仅考察有相应数据的上海市与贵州省两相对照比较的情况;(4)运用现有数据进行合理推算。在具体年份数据的选择方面,本文主要以离研究时间最接近且情况更严重的2015年全国和贵州省1%人口抽样调查数据和2010年第六次全国人口普查的短表数据为主。

在2010年第六次全国人口普查资料的短表数据中,关于“离开户口登记地原因”这一项,共设有“务工经商”“工作调动”“学习培训”“随迁家属”“投亲靠友”“拆迁搬家”“寄挂户口”“婚姻嫁娶”和“其他”9个指标。其中,“婚姻嫁娶”是指“15周岁及以上因结婚而离开户口登记地的人”,“务工经商”是指“15周岁及以上因从事各种劳务活动或商业贸易活动,离开户口登记地的人”[19]4971-4972。而其他一些抽样调查中,主要是涉及迁移原因的划分,基本上仍然是这9个指标,只是像“务工经商”一类的会调整成“工作就业”的表述。此外,普查数据显示,一方面,贵州省内流动人口的现居住地主要以贵阳和遵义为主,分别占比为32.69%和19.00%,两者共吸引省内流动人口的51.69%[18]250。在跨省流动中,2010年的数据表明,有83.73%的贵州流动人口流向浙江、广东、福建、江苏、上海等5个东部沿海省市[18]253。另一方面,从省外流入贵州的不仅较少,且以男性为主,特别是以35~44岁的男性为主,这一年龄段的外省流入贵州的男性人口占比达到了27.99%[18]254。流入贵州的外省省市也主要是周边省份,如四川、湖南、重庆三地流入的人口就占到了省外流入人口的56.73%;同样,从流入城市来看,外省流入贵州的也主要是贵阳市和遵义市,两者合计占比为50.24%;而全部流动人口中,流动进入贵州省内城市的占比为50.75%,流动进入城镇的占比为28.46%,流动进入乡村的仅1/5[18]255-256,275。这些数据说明,一方面,流入的人口中与婚姻关系相对较弱,更可能就是单纯的务工经商和工作调动所致;另一方面,即使是全部流动人口,流入乡村的也非常少,因婚迁而流入乡村,特别是外省女性婚迁流入乡村的就可能更少了。从笔者此前微观实地调查经验来看,以浙江省诸暨市D村为例,该村13例外省媳妇全部来自于中西部各省(自治区、直辖市),其中,来自贵州省的有3例,12例结婚时都是嫁给年龄比她们大10岁以上的在浙江本地有可能成为光棍的男性。而D村女性除了有10余例外嫁到沪宁杭绍一带以外,无1例嫁入中西部地区农村和城市。

根据2015年全国和贵州省1%人口抽样调查数据推算,全部流入贵州的外省女性约61.28万人[22]381或70.23万人[27]562,因务工经商流入的外省女性有28.28万人,因婚姻嫁娶流入的外省女性有11.38万人,其中,婚姻嫁娶流入贵州的外省女性主要集中在遵义市(2.67万)、贵阳市(1.68万)和毕节市(1.47万),合计占因婚姻嫁娶流入贵州的女性的比例为51.14%[22]395-396。这说明,剩余的来自于外省而因婚姻嫁娶迁移进入贵州的女性实际上稀释到其他各地区后就相对很少了。因此,如果剔除掉这三个城市“拉”的流入效应,总体来看,整个贵州省主要是“推”的流出效应。“推”的流出效应,在2015年全国1%人口抽样调查的数据中显示的是,从贵州流出到其他各省的女性总计约304.33万人[27]568,也就是说,流出贵州省的女性人口的绝对数量是其流入量的4.3倍,这属于“双向的非对称性流动”,是广义上的“区域挤压”效应。

此外,本文将现住地在广东、浙江、江苏、福建、北京和上海而户口登记地为外省的女性与贵州同类情况进行了比较,两者对比所表现出的差异是非常明显的,几乎所有这6个省或直辖市的外省女性在各个迁移原因的维度层次都是贵州省同类情况的很多倍。从最直接的“婚姻嫁娶”这一指标来说,除福建省是贵州省的1.46倍外,其他省或直辖市都是贵州省的近3倍或3倍以上,尤其像江苏省甚至是贵州省的4.61倍。同时,从间接的“务工经商”指标来看,差异更是巨大。特别是像广东省,是贵州省同一指标的近53倍,浙江省也接近了30倍(详见表6)。

表6 按现住地、迁移原因划分的部分省市外省女性人口与贵州省情况的比较

至于总体水平,从户口登记地在贵州而现住地在其他省份的数据看,仅浙江、广东这些省份所流入的贵州女性的数据就比全国所有省份流入贵州的全部女性的数量还要多。例如,2015年全国1%人口抽样调查数据表明,流入浙江的贵州女性有98.36万之巨,而流入广东的贵州女性也有72.96万之巨,相反,从全国各地区流入贵州的女性全部加起来也仅有70.23万[27]562,568。

例如,从最直接的上海的情况来看,在贵州省流入上海的女性人口中,直接的因婚姻嫁娶而迁移上海的有3 125人,因务工经商而流入上海的有51 759人[32]66-68。根据2015年贵州省1%人口抽样调查资料的数据进行推算,全部从上海流入贵州的女性也仅有6 000人,其中,超过一半即3 500人是流入贵阳和遵义两市,其他分散到贵州各地几乎可以忽略不计。这一对比表明,贵州对上海而言,从婚配嫁娶的角度看,几乎是贵州女性的净流出,而上海对贵州而言,则几乎是净流入。

此外,2015年全国1%人口抽样调查因为缺乏类似于2010年第六次人口普查那样的数据,所以无法做出类似于表6的比较。但是,本文的一个质性判断是:2015年的情况只会在表6的倍数上扩大而很难减小。

(二)区域挤压指数的测量与分析

为了进一步考察区域挤压的具体情况,本文根据2015年全国1%人口抽样调查资料进行了推算。推算的办法是,户口登记地(流出地)女性人口数占现住地(流入地)女性人口数的比例乘以现住地按迁移原因分的外省女性人口数。本文在推算的绝对值数字上,设计了一个“区域挤压指数(RSI)”来测量挤压程度,所谓区域挤压指数是指:X地区从Y地区流入的人口(YP)与X地区流出到Y地区的人口(XP)的比值。

RSI=1-(YP/XP)

(1)

在(1)式中,当RSI为负数值时,就表明Y地区对X地区产生了挤压,负数值越大,挤压程度越大;反之,如果RSI为正数值时,就表明X地区对Y地区产生了挤压,正数值越大,就表明挤压程度越大,RSI的阈值范围在-1~1之间,中间的“0”值表示不存在区域挤压的理想状态。

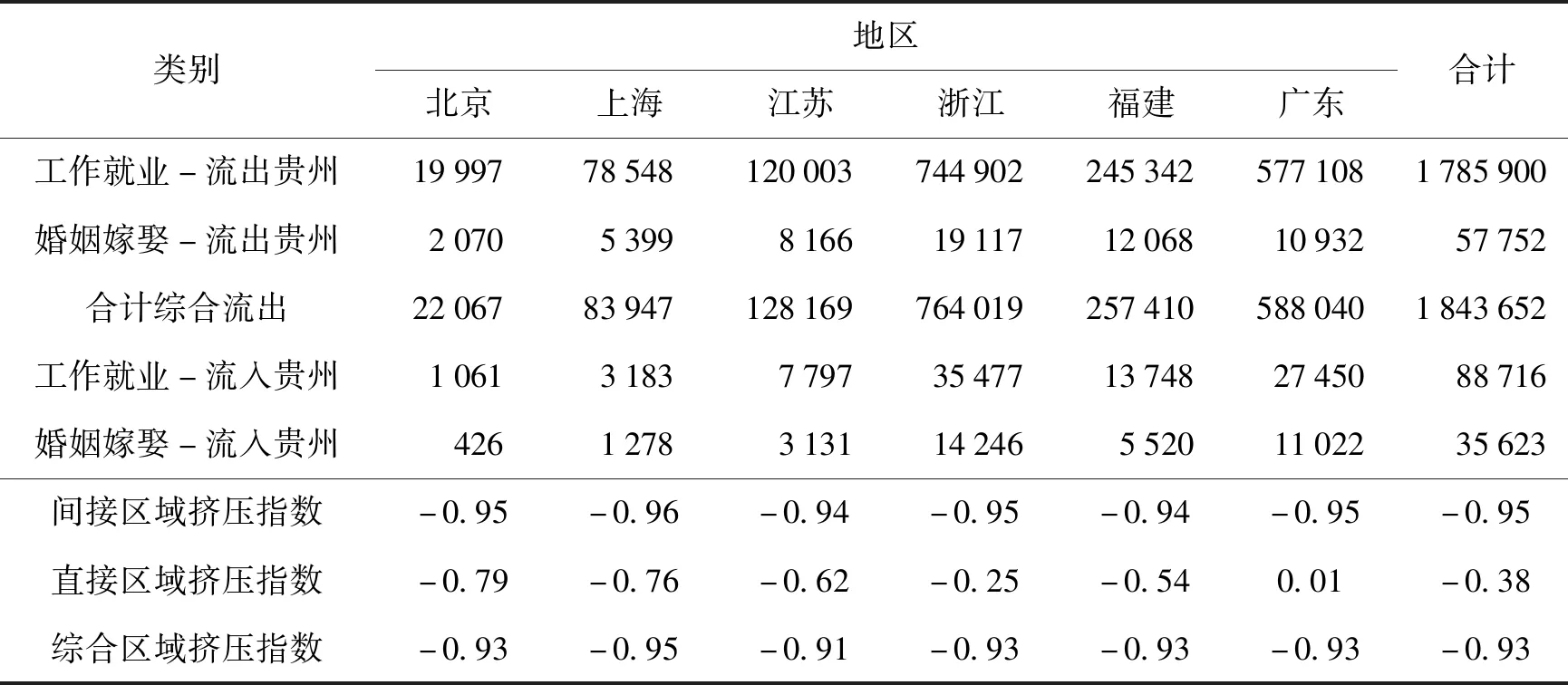

同时,本文将区域挤压指数细分为“直接区域挤压指数”和“间接区域挤压指数”。所谓“直接区域挤压指数”,是指直接因为“婚姻嫁娶”这一迁移原因所导致的挤压程度;而“间接区域挤压指数”,是指因“工作就业”这一迁移原因而潜在地可能导致的挤压程度,两者结合起来所导致的挤压程度就是“综合区域挤压指数”。表7的数据表明五个方面的结论。

表7 2015年贵州省按迁移原因划分的流出与流入女性人数对比及部分地区对其挤压程度 单位:人

第一,从绝对值数字看,除了广东省在直接的婚姻嫁娶方面与贵州省基本持平外,其他各省级行政区域都是挤压贵州省的。而间接的工作就业方面,更是其他各省级行政区域严重挤压贵州省。

第二,从直接区域挤压指数看,广东省与贵州省基本持平。其他各省级行政区域均对贵州省构成明显的挤压。其中,北京、上海、江苏、福建4个省或直辖市对贵州省构成严重挤压,同时,贵州省被浙江省直接挤压的程度也较高。

第三,从间接区域挤压指数看,各省级行政区域对贵州省的挤压程度几乎达到了“碾压”的程度。

第四,从综合区域挤压指数看,北京、上海、江苏、浙江、福建、广东均对贵州省的挤压程度达到了近乎“碾压”的程度。

第五,根据笔者团队在贵州省农村地区以及其他类似农村地区的调查发现,实际上因为婚姻嫁娶而嫁到贵州农村或其他类似农村地区的外省女性,至少半数以上的婚姻家庭不稳定,从而衍生出“逃婚”或“跑婚”的新问题,甚至还逐渐延伸到本地婚姻中的女性外出务工后再度“逃婚”[34]或“隐性离婚”的“重返光棍”问题[35]。从这个角度看,本文认为,现实中的直接的区域挤压程度比表7的数据所反映出来的还要严重得多。

本文为进一步加深说明上述发现,对相关一些数据进行了比较。一方面,从流动人口数据看,2010年第六次全国人口普查时,贵州省流动女性人口在20~29岁组是明显高于男性的(20~24岁组,男性人口23.90%,女性人口30.81%;25~29岁组,男性人口20.94%,女性人口24.52%),而在30~34岁组与男性基本持平(男性人口23.49%,女性人口23.08%)[18]248。另一方面,从流动人口迁移原因看,2010年第六次全国人口普查数据表明,在务工经商原因中,男性占60.79%,在婚姻嫁娶原因中,女性婚迁人口占全部婚姻嫁娶迁移流动人口的80.27%[218]266。说明女性婚迁、男性务工经商是贵州省人口迁移流动的重要原因。同一时期的浙江省,其2010年第六次全国人口普查数据显示,因婚姻迁移流入浙江的外省女性占比5.10%,而外省男性婚迁流入浙江的仅0.88%[25]360。此外,笔者在贵州省黔西南州兴义市某自然村YN寨的微观实地调查数据表明,因婚姻迁移到外省的11例女性中,3例在周边省份(广西2例,云南1例),另外8例则婚迁到东部沿海省份(广东4例,浙江3例,福建1例)。而男性仅有3例婚迁到外省且均为周边省份(广西1例,云南2例)。综上,在婚配性别比和性别比均不是失调那么严重的情况下,贵州省仍出现较多婚配困难男性。反之,即使假定继续从干预出生人口性别比的角度做工作,例如,全面放开计划生育,甚至假定让贵州省的女性比男性多得多的情况下,如果区域挤压的程度得不到扭转的话,也只会使得东部沿海发达省份的婚配困难男性越来越少,但对于像贵州这样的西部偏远欠发达地区的省份,其男性婚配困难问题仍然会很严重。这也是笔者在我国东部地区如浙江农村调查时的发现,该地区一些与西部地区农村各方面条件相当的男性却没有成为婚配困难男性,因为他们能够娶到来自西部地区的女性从而完整成家[15]。

六、结论

本文以贵州省为例,通过运用1995年、2005年、2015年全国1%人口抽样调查资料,以及2010年第六次全国人口普查资料,考察了我国大龄未婚男性的婚配困难问题,主要得出三个方面的结论。

第一,透过从1995年到2005年,再到2015年的数据检视,可以发现,当前我国大龄未婚男性的数量越来越多,表明这一群体的婚配困难问题已经越来越严重。

第二,既有的婚姻挤压视角不能很好地解释当前大龄未婚男性的婚配困难问题,大量实际存在的大龄未婚男性样本无法被婚姻挤压视角所推算出的样本覆盖。

第三,当前我国大龄未婚男性的婚配困难主要是区域挤压所导致的。区域挤压表现在直接、间接和综合挤压三个方面,无论是从直接的婚姻嫁娶的女性迁移数据看,还是从间接的工作就业或务工经商所导致的女性迁移数据看,我国东部沿海发达地区与西部偏远欠发达地区都呈现出双向的非对称性流动,前者对后者构成严重的区域挤压,从而使得后者的适龄婚姻男性难以找到婚配对象,进而逐渐沦为大龄未婚男性。

本文所提出的“区域挤压”分析框架,其理论意义在于阐明当前我国农村大龄未婚男性的婚配困境问题,并非单纯的人口学问题,人口学意义上的“婚姻挤压”框架只能起到加剧或催化这一困境的中间环节的作用,而非困境形成的根本性原因。因此,在现实层面,当前农村大龄未婚男性的婚配困境治理就不能再继续停留在对计划生育政策这一基本国策的“口诛笔伐”上,相反,区域间经济结构的不平衡状态以及婚姻市场的不对称更应成为人们关注的重点。