由文徵明三十一画复原明王氏拙政园全景述要

倪祥保

拙政园是中国四大名园之一,苏州古典私宅园林之首。非常难得的是,该园造园的主要设计者——“明四大家”之一的文徵明,为该园画有三十一图(一般称《拙政园图咏》,下同从略),并对每幅画用不同的书法字体写下简要说明及专门创作的诗歌。清代苏州著名大学者俞樾先生将其称为“画诗书三绝”。

由文徵明三十一画复原明代王氏拙政园全景,是一件比较困难的工作,需要解决一些遗留问题,需要进行不少深入细致的工作。下面,就笔者推究并初步确定文徵明拙政园的全景的相关做法及考虑略做说明及论述,顺便归纳小结一些相关研究结果,供拙政园以及苏州园林爱好者和研究者参考。其中肯定有不少谬误和不当之处,敬请广大读者指正。

一、《拙政园图咏》与《王氏拙政园记》是否同时之作?

文徵明一生画了不少拙政园的景点图,以三十一景图最为著名,同时,他还写了一篇比较重要而著名的《王氏拙政园记》。文徵明《王氏拙政园记》与《拙政园图咏》的存续情况不完全一样。前者是一篇文章,重在内容,即便没有文徵明的亲笔书法也没有太大关系——文徵明的书法作品有的是。后者的重点是绘画和书法,即便有复制,总比不上真迹。拙政园三十一景画诗书原作早已散落海内外,目前难以见到其真迹。1922年①目前能看到的该书没有现在必须要有的版权页,该书第4页上有当时香港总督对该书即将出版表示祝贺的手书,其落款时间是1922年12月8日,所以一般认定该书应该于1922年出版。,中华书局根据道光十三年(1833年)著名书法家钱泳收藏的原件而影印出版的中英文《拙政园图:An Old Chinese Garden》一书,②[英]Kate Kerby:《拙政园图:An Old Chinese Garden》,上海:中华书局(Chung Hwa Book Company),1922。也许是现在能够大致全面了解文徵明“画诗书三绝”的主要来源。

一般都认为,《拙政园图咏》与《王氏拙政园记》是同时创作的,其实不然。笔者的这个观点,首先来自它们之间竟然有一些非常明显而实质性的如下不同:第一,《拙政园图咏》中的“深净亭”,在《王氏拙政园记》中叫“净深亭”。第二,《拙政园图咏》中的第一景是“若墅堂”,《王氏拙政园记》的第一景则是“梦隐楼”,由此带来三十一景点排序也有所不同,在此不予一一列举。第三,对于拙政园“待霜亭”和“芙蓉隈”两处景点空间位置的表述有非常明显的不同。按照《王氏拙政园记》的说法,“待霜亭”在“深净亭”东:“循净深而东,柑橘数十本,亭曰待霜。”而“芙蓉隈”则在“逾小飞虹而北,循水西行,岸多木芙蓉,曰芙蓉隈”。依据这些说法来确定相关空间位置,“待霜亭”和“芙蓉隈”的所在空间位置都应该在拙政园的西北部。但是,根据《拙政园图咏》的相关记述来看,“待霜亭在坤隅”,“芙蓉隈在坤隅”,“坤”即西南,这就是说它们都应该在拙政园的西南部,明显不同。这些非常明显的不同,自然会向人们提出一个非常尖锐的问题:如果真是同时创作的,为什么竟然会有这么多实质性的不同?经过研究分析,笔者发现文徵明的《拙政园图咏》与《王氏拙政园记》其实不应该是同时创作的。

一般认为,文徵明拙政园三十一图,即《拙政园图咏》,与《王氏拙政园记》都出自嘉靖十二年(1533年)。这个说法值得存疑并需要进行商榷。《王氏拙政园记》的落款写明具体时间为嘉靖十二年五月,这确凿无疑。需要说明的是,这个时间与一般认为拙政园建于正德四年(1509年)或正德八年(1513年)期间整整相差了二十年或更长的时间。文徵明最早写拙政园诗歌的时间是正德九年(1514年),文徵明诗歌中第一次出现“拙政园”这个名字的是正德十二年(1517年)③魏家瓒:《苏州古典园林史》,第225页,上海:上海三联书店,2005。,文徵明画拙政园图最早的落款时间是1513年④卜复鸣、徐青:《明代王氏拙政园原貌探析》,《中国园艺》2012年第2期。。想来文徵明为拙政园作画应该在该园建成的不久之后才比较自然,即应该在1513年前后是比较恰当的,不大可能在晚了差不多20年之后的1533年,因为这毕竟是文徵明应王献臣之邀而绘画写诗的——通常会在新园落成不久之后。正是由于两者并非完成于同一时间,并且相隔时间还比较长,所以才会出现文徵明自己对拙政园有关景观名称、景观排序和景观空间方位表述方面有一些明显的不同。这就是说,只有从两者创作时间相隔较长的角度来理解文徵明《拙政园图咏》与《王氏拙政园记》之间出现的明显不同,才是比较自然与合理的。

在此基础上,还有一个问题也很值得研究探讨:为什么很多人会认为文徵明《拙政园图咏》与《王氏拙政园记》都出自嘉靖十二年?其主要根据,很可能是因为《王氏拙政园记》中的最后一句话:“既取其园中景物悉为赋之,而复为之记。”即根据这句话,好像这篇《王氏拙政园记》是与《拙政园图咏》一起创作的。其实,文徵明这句话的现代汉语翻译的意思应该是这样的:“我既对拙政园中三十一景都进行了客观的一一描述,又为王献臣的主要生平写了一个小小的传记。”这就是说,文徵明在这里所谓的“赋之”,不是指画拙政园三十一景图,而是指用文字客观描述拙政园中的三十一景。因为“赋”作为一种文体或写作手法,具有客观描述的意思,但“赋”作为一个多义词,却没有可以表示绘画的意思。正因为如此,笔者的这个观点在《王氏拙政园记》本身内容方面也可以得到佐证。文徵明写的《王氏拙政园记》,主要分成两大部分。第一部分写拙政园三十一景,所以这一自然段落的第一句话是“槐雨先生王君敬止所居”,其最后一句话是“名曰拙政园”。这部分的总字数(连标点符号)为647字。第二部分第一句话是“王君之言曰”,接下来就是写王献臣如何为人,如何为官,如何参透官场人生,为何造园,还与自己相比,进而以“而独有羡于君”作结。这第二部分连标点符号的总字数为502字,主要写王献臣其人,可见与前面内容基本可以平分秋色。即文徵明写这篇文章,以写拙政园为名,其实也写拙政园造园主人。

正是因为文徵明画拙政园三十一图的时间比较早,说不定在他相隔很长时间写《王氏拙政园记》时,对拙政园三十一景图的记忆就不那么清晰了,也相对容易出现不正确之处。至于文徵明为何在相隔20年左后再来写这篇文章,动机和目的都难以考察说明。有一点可以肯定,文徵明对拙政园应该是情独有钟而难以忘怀的,所以拙政园经常会成为他创作的对象——无论是绘画,还是诗歌,抑或是文章。这从一定意义上来说,也可以解释为什么文徵明在1551年垂垂老矣的时候,还要去画拙政园的十二景图。因为那时的拙政园已经易主,这对文徵明来说,应该是一种非常大的遗憾,但又没有精力再画三十一图了,所以画了十二图册。就那十二图册中目前在美国纽约大都会博物馆可见的八幅画作来看,不仅画面景观相差很大,而且艺术水平也明显下降了(因此有人说是伪作,就此存疑,无法展开)。特别需要说明的是,据有关拙政园历史传承研究者指出,王献臣死后不久,拙政园便在一场豪赌中被输掉了。那赢得拙政园的徐氏家族在拙政园里连续居住了将近110年,至1653年才把拙政园出售给他人。①魏家瓒:《苏州古典园林史》,第220-221页,上海:上海三联书店,2005。这也就是说,文徵明画拙政园十二图册时,不仅拙政园已经不属于王献臣,而且王献臣本人也已经归天。因此,文徵明那次为拙政园绘画的行为,确实很可能主要是因为那先前画下的三十一图已不知去向,于是,既为了慰藉自己的考虑,也出于为他自己与王献臣一起共同谋划设计建造拙政园再次留存图画以志纪念方面的考虑。要之,《拙政园图咏》与《王氏拙政园记》缘何部分记述会有明显的不同,确实就在于人们明显忽略了这样一个基本事实:两者的创作时间其实相差了将近20年。

笔者在试图复原明代王氏拙政园全景的工作中,了解到卜复鸣先生等曾经绘制并发表了《明王氏拙政园复原图》②卜复鸣、徐青:《明代王氏拙政园原貌探析》,《中国园艺》2012年第2期。。他们的复原图以文徵明《王氏拙政园记》出现相关景观名称的先后为序,依据明确,不无道理。他们还将“意远台”和“钓䂬”放在一起,将“得真亭”和“玫瑰柴”放在一起,就文徵明的相关文字解说来看,这样做也完全可行。由于文徵明《王氏拙政园记》对所有三十一景的空间所在都有比较具体的说明,而其拙政园三十一景图的相关说明文字则没有对所有景点空间位置加以具体说明,在这两者有关景点空间位置说明内容基本一致的情况下,对具体景点空间位置的推定就比较简单。如果只有文徵明《王氏拙政园记》一种说明,似乎也只能直接采用;如果文徵明自己的两处说明内容明显不一致,这就比较难办。笔者则毫无疑问地采信文徵明《拙政园图咏》的观点。其中最为主要的理由,首先就是笔者认为文徵明画拙政园三十一景图在先,而且相对正确。比如,“深净亭”,《拙政园图咏》的说明是:“深净亭面水华池,修竹环匝,境极幽深,取杜诗云云。”所谓“取杜诗云云”,就是根据杜甫“竹深留客处,荷净纳凉时”诗句相关意境而来。以杜甫诗句出现这两个字的位置以及“深”与“净”的组合表意关系来看,显然都应该是“深净”比较好,而不应该是《王氏拙政园记》中所说的“净深亭”。其次,从整体园景的相对均衡性来看,“待霜亭”和“芙蓉隈”这两个景点的空间位置,应该根据《拙政园图咏》记述的来确定是更加合适的。限于篇幅,在此不予展开。

二、关于若墅堂与繁香坞、梦隐楼、倚玉轩、小飞虹

拙政园景点有大致区块可分。在文徵明拙政园图的相关说明文字中,与“若墅堂”直接相关的景点有“繁香坞”“梦隐楼”“倚玉轩”和“小飞虹”等4处。

1.关于若墅堂

文徵明文:若墅堂在拙政园之中,园为唐陆鲁望故宅,虽在城市而有山林深寂之趣。昔皮袭美尝称,鲁望所居,“不出郛郭,旷若郊墅”,故以为名。①本文所有引用文徵明关于拙政园景的解说文字及诗歌内容,均来自中华书局1922年于上海出版的《拙政园图:An Old Chinese Garden》一书,以下从略。

就“若墅堂”的得名来看,一方面可能与当时拙政园的造园景观相关,即园景空间比较空旷,有郊野风光。一方面与拙政园命名有关——拙政园能“灌园鬻蔬”,其园景自然应该“若墅”。由此可见,“若墅堂”作为拙政园第一景,具有为园子确定园景主题基调的作用。也许后代在此基础上建造的“远香堂”更富有诗情画意和文人雅趣,但是就其为拙政园园景定调而言,似乎难以略胜一筹。

拙政园花园部分空间东西长,南北短。“若墅堂”基本在花园东西向的中部,其南面为拙政园原先住宅部分。因此有人认为“若墅堂”“远香堂”位于拙政园住宅轴线的延长线上,很多导游更是认为它是拙政园的主景。其实,无论是“若墅堂”,还是“远香堂”,都只是花园中的一个景点,事实上完全不同于颐和园“佛香阁”那样可以成为该园不可忽略的中心或者定于一尊的主体。这不仅因为造园的文化思想不同,而且也因为置景的设计用意完全不同(具体展开见笔者后面的相关论述,在此从略)。在比对文徵明拙政园图景观与现今拙政园景观的时候,以“若墅堂”为基准来进行相关推定,不仅是可以的,而且也很有必要——因为如果没有一个可靠的参照物,很多景观的空间定位就无法获得起码的落实。

有一个问题需要强调一下:在文徵明《王氏拙政园记》里,第一个说到的景点名称是“梦隐楼”,因此卜复鸣先生等在复原王氏拙政园全景图时,将“梦隐楼”作为第一景。笔者坚持将“若墅堂”作为第一景,除了本文一开始讲述的理由,还因为更多地参考了文徵明的其他表述。“梦隐楼”第一个出现在文徵明《王氏拙政园记》里,也涉及拙政园旧址的来历。依据文徵明与拙政园直接相关的说明文字来看,不仅同样强调其旧址的由来,强调其园林景观的整体特色,而且强调其在拙政园中间的这个重要位置。其次,文徵明在说明拙政园相关景观的空间关系时,更多以“若墅堂”为参照,而较少以“梦隐楼”为参照。可见由清代著名书法家钱泳提供的版本将“若墅堂”作为拙政园第一景,应该是有道理的。

文徵明拙政园三十一景图说明“梦隐楼”的重要空间关系是:“南直若墅堂。”而《王氏拙政园记》的说明则是:“曰若墅堂。堂之前为繁香坞,其后为倚玉轩。轩北直梦隐。”按照“若墅堂”和“梦隐楼”在拙政园中的重要地位来说,似乎说“梦隐楼”“南直若墅堂”的说法比较好。这从《王氏拙政园记》的相关表述中也可以几乎毫无疑问地看出来:“为重屋其阳,曰梦隐楼;为堂其阴,曰若墅堂。”这就是说,文徵明时代设计建造的“梦隐楼”与“若墅堂”,特别强调它们是园中最为主要的对景。因此,强调它们之间直接面对的关系很重要,强调“梦隐楼”和“倚玉轩”之间的直接面对关系就不具有这样的效果。再说,在文徵明拙政园三十一景图说明“若墅堂”和“倚玉轩”关系时,虽然说到“倚玉轩在若墅堂后”,但是所谓在“若墅堂”后,即“若墅堂”北,但不一定正北,即“倚玉轩”不一定也和“若墅堂”一样都与“梦隐楼”完全直接相对。

2.若墅堂与繁香坞

文徵明文:繁香坞在若墅堂之前,杂植牡丹、芍药、丹桂、海棠、紫瑶诸花。孟宗献诗云:“从君小筑繁香坞”。

一般都认为“远香堂”建在“若墅堂”的位置,这应该可信。关键是,根据文徵明拙政园图注明唯一在“若墅堂”前面的,即其南面的,只有一个景,那就是“繁香坞”。第一,就命名意义及文徵明相关诗文所写来说,“繁香坞”一方面取自孟宗献诗“从君小筑繁香坞”,确实是“杂植牡丹、芍药、丹桂、海棠、紫蕤诸花”之地。第二,文徵明关于“繁香坞”诗歌第一句写的是“杂植名花傍草堂”,说明那里应该有一个很简陋的茅屋顶(也许不一定是茅屋顶的)建筑。第三,就文徵明画的内容来看,那简陋的茅草建筑(像亭子,也像小轩)坐落在池水旁边,与一座有栏杆的小桥相连。那个小建筑现在当然已经荡然无存了,但那座小桥似乎还在现在“远香堂”的西南面。第四,既然其名取自“从君小筑”,那“繁香坞”景观空间应该不大。就现今“远香堂”南面平台到一个小池塘和黄石假山之间的空间距离确实比较有限。第五,命名中有“坞”这个字,强调那是一个比较低矮僻静的环境(在假山之北),如果有水,那也很自然。据此来看,曾经的“繁香坞”,很可能就在现今“远香堂”南面黄石假山北面的小池塘周边,离当时的“若墅堂”不远。总之,它应该是从前面住宅进入花园的第一处景点。这样的景观安排,一方面,那具有一定高度的黄石假山(由于关于拙政园中假山基本都没有具体记载,所以不清楚那个假山是什么年代构造的。但是从拙政园的叠石假山基本都以黄石为主来看,很可能年代较早)犹如照壁,不至于使游人入园便一览无余,但是至此一般就可闻到有花香袭来。可谓未见园中之景,先闻园中花香。这个设计确实对前来游园者具有“暗香浮动”的感受。当游园者绕过假山,繁香味更浓,色又艳,美景顿来,使游园人大有先抑后扬之妙。这比较符合苏州园林设计在进入园林时通常不会先让人有一览无余之感的做法。

3.若墅堂与梦隐楼

文徵明文:梦隐楼在沧浪池之上,南直若墅堂,其高可望郭外诸山。君尝乞灵于九鲤湖,梦隐“隐”字,及得此地,为戴颙、陆鲁望故宅,因筑楼以识。

这文字说明,“梦隐楼”的正南方就是“若墅堂”。一般所谓在“若墅堂”南或北,不一定是完全正对着的。说“梦隐楼”在“若墅堂”的正北面,应该在现今的“雪香云蔚亭”之处,即建在拙政园比较高大的土石相间假山之上的山腰处。通常情况下,园林的修葺翻新,主要把功夫下在厅堂廊轩亭台等房屋建筑方面,较少整体性地涉及池塘假山的大幅度改变,即一般尤其不太会去改变体量较大的土石相间的假山。所以,原先拙政园里“梦隐楼”,“其高可望郭外诸山”,很可能因为就建在现今的“雪香云蔚亭”所在假山处,从而使它成为真正“可望郭外诸山”的“见山楼”。现在拙政园“见山楼”建于平地之上,只能看到拙政园里面的假山,无法“可望郭外诸山”。

在这三十一景中,唯一说到两个是直接面对的,只有“若墅堂”和“梦隐楼”,想来总有其特别之处。这个特别之处就是两者互为对景,具有非常明确的呼应关系。这对于整体造园置景而言,具有很好的起始定位功能。比较有意思的是,就这个互为对景的两者来看,一个在水南,位于低处,一个在水北,位于高处,因此具有非常明显的阴、阳和高、低之不同。不知现在“远香堂”南面的假山是否建于当时的拙政园,如果是,那“若墅堂”就位于山之北,水之南,处于双阴交汇之地,虽然名为堂,但其在园林景观文化场域中的地位显然比较低。再看“梦隐楼”,其在水之北,得阳气之正。文徵明在《王氏拙政园记》中写道:“槐雨先生王君敬止所居,在郡城东北娄、齐之间。居多隙地,有积水亘其中,稍加浚治,环以林木。为重屋其阳,曰‘梦隐楼’。”特别强调其“为重屋其阳”。这似乎让人觉得“梦隐楼”在拙政园初建时,其重要性可能比“若墅堂”更重要一些。但是,就文徵明所画图景来看,“梦隐楼”掩映于山林之中,这使得它客观上缺乏像颐和园中“佛香阁”那样的作用,即还是坚持了“中隐思想”的妥协作风与儒道兼顾。至于拙政园后世修造过程中不见了“梦隐楼”,反而使整个园林置景更好地贴近文人的隐逸情怀——没有所谓花园景观的中心或主景。

4.若墅堂与倚玉轩

文徵明文:倚玉轩在若墅堂后,旁多美竹,面有昆山石。

“若墅堂”后即“若墅堂”北,但不一定正北。现在的“倚玉轩”在“远香堂”西北。就园林景观空间关系布置来说,它目前的位置正好处在由“远香堂”通往“荷风四面亭”的第一个节点上(第二个节点就是那座石桥),整体来看应该是比较合适的。此外,它向东与“远香堂”毗邻,向西隔水与“香洲”对望,向南沿池岸可逶迤而行(至目前的“小飞虹”),向北通往“荷风四面亭”。一句话,对于那一片空间安排来说,“倚玉轩”目前的空间位置,完全没有任何不妥。值得赘言的是,“倚玉轩”“面有昆山石”这一景,则没有了,也无法再见了。这是因为,昆山石一般体量不大,由于产量有限,历来价格不菲,通常都放置室内。所谓“面有昆山石”,说明那昆山石应该是指放在室外的,体量肯定比较大才合适。就文徵明绘画来看,“倚玉轩”前的那块昆山石,并非作为园景的立峰,说明体量还不够大,而放置在一个较大的室外盆景中(比一般的观赏昆山石明显要大许多)。现今“倚玉轩”里放了一块灵璧石,此石无论如何都没有昆山石所具有的玉石般的质地,所以“倚玉轩”也就有点名不符实了。

5.若墅堂与小飞虹

文徵明文:小飞虹在梦隐楼之前,若墅堂北,横绝沧浪池中。

关于“小飞虹”的空间位置,关键词不是“若墅堂北”,而是“横绝沧浪池中”。拙政园花园部分空间,整体而言是东西长的,其中沧浪池的主体也应该像现在一样是东西向的,因此所谓“横绝”,就是南北向的,与现今“小飞虹”的东西向不同。相对而言,由“倚玉轩”向“荷风四面亭”去的那座石桥,不知是否原先“小飞虹”的所在。新中国成立后修建的“小飞虹”,与周边空间协调和自身优美都无可厚非,但与文徵明时代的则很不一样了。

三、关于沧浪池与小沧浪亭、小飞虹、梦隐楼、意远台、来禽囿、钓䂬、听松风处、志清处

这是以“沧浪池(沧浪)”为基准参照组合的明代王氏拙政园相对居中且靠北的一组空间范围较大的景观,直接相关的有“小沧浪亭”“小飞虹”“梦隐楼”“意远台”“ 来禽囿”等5处;间接相关的有“钓䂬”“志清处”“听松风处”和“桃花沜”4处。其中“桃花沜”不放在这里进行讨论。

1.沧浪池与小沧浪亭

文徵明文:园有积水,横亘数亩,类苏子美沧浪池,因筑亭其中,曰小沧浪。昔子美自汴都徙吴,君亦还自北都,踪迹相似,故袭其名。

这是一个特别需要花工夫探讨的内容。

第一,这景观到底应该叫“小沧浪”,还是“小沧浪亭”。表面上看,似乎都可以,一般则叫“小沧浪”,而笔者认为其实应该叫“小沧浪亭”更合适,理由如此:(1)文徵明在讲“小沧浪”景时说“类苏子美沧浪池,因筑亭其中”,可见在强调“沧浪池”的同时,特别强调这里建造有亭子,即不应该忽略亭子的因素。(2)文徵明诗歌第一句便写道“偶傍沧浪构小亭”,图画中的池水旁边也确实有亭,可见叫“小沧浪亭”没问题。(3)文徵明指出:“昔子美自汴都徙吴,君亦还自北都,踪迹相似,故袭其名。”苏舜钦所造园林之名乃沧浪亭,可见“袭其名”应该指“沧浪亭”,为了表示谦虚和区别,加一个“小”字,所以叫“小沧浪亭”,这很自然,符合情理。(4)文徵明在拙政园图诗文关于“志清处”明确无误地写有:“志清处在沧浪亭之南稍西。”这里的所谓“沧浪亭”,不可能是指苏舜钦所建的,而完全应该是指拙政园里的“小沧浪亭”(此处并非故意而是习惯地省了一个小字)。文徵明在《王氏拙政园记》里也有这样的表述:“逾小飞虹而北,循水西行,岸多木芙蓉,曰芙蓉隈。又西,中流为榭,曰小沧浪亭。亭之南,翳以修竹。经竹而西,出于水澨,有石可坐,可而濯,曰志清处。”本文认为,在文徵明时代的拙政园里,有“小沧浪亭”不大可能是笔误——凡是有笔误处,文徵明一般都会自己加以修正的。因此,在文徵明时代,拙政园里的“小沧浪”“小沧浪亭”乃至“沧浪亭”,其实所指应该是一样的。就笔者现今想见而言,文徵明在图中画的那个亭子,很可能题名为“小沧浪”,但它是一个亭子,所以为了表达对苏舜钦的敬意而叫它“小沧浪亭”,显然都完全可以。(5)关于苏舜钦造园,人们都知道“沧浪亭”,很少知道沧浪池,因此,所谓“袭其名”,也只能是袭“沧浪亭”之名才比较自然真实。这大概也就是文徵明在这个地方,不像很多景观图册那样一开始就说出景观名称的原因之所在——他有时似乎也有点无法确认到底叫“小沧浪”好,还是叫“小沧浪亭”更好。

第二,是相关空间位置问题。文徵明说“小飞虹”在“梦隐楼”之前、“若墅堂”北,但是关于“小沧浪亭”的空间位置,只强调“园有积水,横亘数亩,类苏子美沧浪池,因筑亭其中,曰小沧浪”。除了说明其在沧浪池中,没有更具体的所指——没有说明它的空间在“小飞虹”的前后还是左右,也没有强调其与比较靠近的“若墅堂”和“梦隐楼”之间的空间关系。因此,从文徵明拙政园图册有关文字中,关于“小沧浪亭”的空间位置,只能知道这样一些内容:就南北方位而言,它应该处于“若墅堂”北面和“梦隐楼”南面之间。如果它是湖心亭,其南北的位置很可能与“小飞虹”中线处在基本相同的位置,但是需要与“小飞虹”保持一定距离,这个距离的方位应该是“小沧浪亭”在“小飞虹”的西面更合适(根据“志清处”反推而来)。由于“小沧浪亭”是典型的水涘安亭,所以其应该在“沧浪池”北岸。

2.沧浪池与小飞虹

文徵明文:小飞虹在梦隐楼之前,若墅堂北,横绝沧浪池中。

正如前面讨论“若墅堂”和“小飞虹”的时候说过,关于原先“小飞虹”的所在,关键是“横绝沧浪池中”的,即其空间位置是南北向。在此需要强调的是,由于拙政园花园空间总体呈东西向,所以绝大部分景观建筑是南北向的(四面亭或六角亭除外),即其空间形态都是东西长、南北短的。就现今可以看到的园林建筑来说,除了亭子、走廊和桥,算得上南北向(即南北长、东西短)的,东部只有“芙蓉榭”,中部只有“倚玉轩”,西部只有“留听阁”。因此,原先的“小飞虹”,虽然只是普通低栏杆的石桥(没有廊),但在拙政园空阔的景观部分也是十分引人注目的。试想原先的拙政园,从东部进入中部,那里有拙政园最深远的景观,其中径直望去,横绝“若墅堂”附近池塘的“小飞虹”、进入西部的门亭和远处的报恩寺塔,应该最是望中吸引眼球的三个景观。原先拙政园“小飞虹”,没有现在的中国式廊桥的美轮美奂,但是其在作为园林主要景点方面的地位却不可小觑(现在的石桥则因为平坦而缺乏景观的审美效果)。细读文徵明为之写下的诗句,也可知由于“小飞虹”的空间位置所在,其实算得上气象万千而气概不凡,更多富有阳刚雄浑之气,绝对不是现今婀娜多姿“小飞虹”能够比拟的。

3.沧浪池与梦隐楼

相关内容参见“若墅堂与梦隐楼”,在此从略。

4.沧浪池与意远台

文徵明文:意远台在沧浪西北,高可丈寻。《义训》云:“登高使人意远”。

关于“意远台”的方位确认,说容易也容易,说不容易也不容易。这里的所谓“沧浪西北”,是“小沧浪亭”西北,还是整个“沧浪池”的西北。不得而知。就文徵明图册景象来看,应该理解为是“小沧浪亭”西北可能更合适——因为图册中的“意远台”西部还有一泓清水。“意远台”的“高可丈寻”,不是建筑,而是地形。以其在“小沧浪亭”西北的理解来看,大致在现今的“见山楼”位置(周边有池水可为钓䂬),至于“意远台”西面的一泓清水应该是“水华池”。

5.沧浪池与来禽囿

文徵明文:来禽囿,沧浪池,南北杂植林檎数百本。

说“沧浪池”与“来禽囿”相关,就在于文徵明关于“来禽囿”这简短的说明文字中。但是这简短的说明文字,又似乎没有直接说明“沧浪池”与“来禽囿”的空间关系——比如在东面还是西面,但给人的感觉两者应该是相近相邻的。文徵明《王氏拙政园记》里有这样的记述:“曰怡颜处。又前循水而东,果林弥望,曰来禽囿。”由此可见,“来禽囿”应该在“沧浪池”的东面。

6.沧浪池与听松风处

文徵明文:听松风处在梦隐楼北,地多长松。

“听松风处”在“沧浪池”上的“梦隐楼”北,与“沧浪池”间接相关无疑。因此,其方位空间比较明确,大致在离现今“见山楼”不远的东北处。

7.沧浪池与志清处

文徵明文:志清处在沧浪亭之南稍西,背负修竹,有石蹬,下瞰平池,渊深浤渟,俨如湖噬。《义训》云:“临深使人志清”。

“志清处”方位确定值得关注的有这样一些内容:“志清处”在“小沧浪亭”之南稍西。这里的所谓“小沧浪亭”之南,说得非常明确,但是怎么确定其大致方位却很困难。因为如果认可“小沧浪亭”在沧浪池北岸,那么“志清处”是否有可能在“沧浪池”的南岸。如果“志清处”在“沧浪池”南岸,应该离“若墅堂”不远,为何文徵明不以“若墅堂”为参照来说,可见其在“沧浪池”南岸的可能性不大。如果确定其在“沧浪池”北岸,要确定其在“小沧浪亭”稍南,需要仔细推敲。“志清处”“背负修竹,有石蹬,下瞰平池,渊深浤渟,俨如湖噬”。由“石蹬”“下瞰”可知,该地核心区或许不在水岸平地,但是它又在“小沧浪亭”之南。如果两者确实同在沧浪池北岸,那唯一能够进行合理解释的,就是“小沧浪亭”建造在水涘内凹处,“志清处”则在池岸向池水中央凸出处。这个推论与文徵明紧接着的说法是吻合的:“渊深浤渟,俨如湖噬。”尤其是所谓“湖噬”,似乎可以理解为“噬湖”,即“吞湖”,应该具有张口而“噬”的样子——池岸的凸出处,就像张口的一半形状。

四、关于水华池与深净亭与柳隩

这是以“水华池”为基准参照组合明代王氏拙政园西部的一组景观。在文徵明拙政园图说明中,与“水华池”空间位置直接相关的有“深净亭”和“柳隩”。

1.关于水华池

文徵明文:水华池在西北隅,中有红白莲。

在古汉语中,华可通花,因此有相关研究者将文徵明所写的“水华池”改成“水花池”。表面看来,这似乎没有什么不可以的,但是笔者认为应该保留使用文徵明“水华池”这个名称更好一些。理由之一,水华是荷花的别名,“水华池”,即荷花池。但是水花,泛指水中之花,可以包含荷花,但是未必就说荷花。根据文徵明关于“水华池……中有红白莲”所写及诗歌关于“田田叶”的描写来看,“水华池”中主要种植的是荷花而不是泛指的水中之花。理由之二,虽然华可通花,但两字的各自意义不完全一致,因此也不可因为其有通假可能就随便将其改成“水花池”。理由之三,说“水华池”,显得比较雅一点,说“水花池”则明显俗了。根据“水华池在西北隅”的说明来看,“水华池”主体在花园西北隅,向南至花园西南隅的“柳隩”。因此,“水华池”可能是从现今“ 倒影楼”处直到“卅六鸳鸯馆”、向东至“留听阁”再折向南边“塔影亭”的那一片池水。由于拙政园西部被分割出去时需要在“水华池”东侧修造围墙,再补建水廊,这就使得原先相对宽阔的“水华池”空间变小了。

2.水华池与深净亭

文徵明文:深净亭面水华池,修竹环匝,境极幽深,取杜诗云云。

由“深净亭面水华池”可知,原先“深净亭”的所在,很可能在现今的倒影楼处。其所谓“深”者,即“独坐幽篁里”“绿云荷万柄”的境界;其所谓“净”者,即“翠雨竹千头”“不闻车马过”的境界;其所谓“境极幽深”者,也因为与修竹和绿荷相关。特别说明:文徵明《王氏拙政园记》里写作“净深”,所以有人以为应当是“净深亭”。以杜甫《陪诸贵公子丈八沟携妓纳凉,晚际遇雨二首》诗句相关内容来看:“竹深留客处,荷净纳凉时。”其中出句的第二个字是“深”,对句第二个字是“净”。据此取名,一般应该按照这两个字在相关诗句中出现的自然次序比较好,即应该是“深净”。

3.水华池与柳隩

文徵明文:柳隩在水华池南。

“柳隩在水华池南”,应该在“水华池”南岸,如果“水华池”有一定的空间,那么它和“柳隩”的距离就应该大一些。

五、关于瑶圃与嘉实亭、竹涧和玉泉

这是以“瑶圃”为基准参照的一组景观。在文徵明拙政园图说明中,与“瑶圃”空间位置直接相关的有“嘉实亭”“竹涧”,间接相关的是“玉泉”。

1.关于瑶圃

文徵明文:瑶圃在园之巽隅,中植江梅百本,花时灿若瑶华,因取楚词语为名。

巽指东南方,巽风指东南风,最是春天季节之风。所以文徵明关于“瑶圃”的说明中有“中植江梅百本,花时灿若瑶华”,江梅即春天开花之梅;其诗歌的第一句“春风压树森琳璆”即以“春风”开篇,可见“瑶圃”之景不仅在园之东南,而且也主春天之景。尤其值得一提的是,关于“瑶圃”,文徵明不仅热爱其春花秋景,而且向往其意义表征。其中最后四联,不仅写出来上下五千年,而且纵横不止八万里:“仿佛蓬莱万玉妃,夜深下踏瑶台月。瑶台玄圃隔壶天,远在沧瀛缥缈边。若为移得在尘世,主人身是琼林仙。当年挥手谢京国,手握寒英香沁骨。”由此可见文人出世情怀不同于帝王求仙问道。

2.瑶圃与嘉实亭

文徵明文:嘉实亭在瑶圃中,取山谷古风“江梅有嘉实”之句,因次山谷韵。

就文徵明画图来说,“嘉实亭”似乎与园中其他所有亭子都不同,它不仅建在高处,而且实际上建在一个所谓“下临无地”的“台”上,最具亭台、楼台、高台自古密切相连的特征。

3.瑶圃与竹涧

文徵明文:竹涧在瑶圃东,夹涧美竹千挺。

根据文徵明拙政园图册相关空间方位来看,“竹涧”应该在花园比较东面的地方,甚至算得上是最东的景观。在该图册上,有细流从地势不平的竹丛中逶迤流淌,似乎也表征着全园的水源之一。

4.瑶圃与玉泉

文徵明文:京师香山有玉泉,君尝勺而甘之,因号玉泉山人。及是得泉于园之巽隅,甘冽宜茗,不减玉泉。遂以为名,示不忘也。

由文徵明关于“瑶圃”和“玉泉”都在拙政园的“巽隅”可知,“玉泉”与“瑶圃”应该近在咫尺,相近相关,但不太可能与现今的远香堂近在咫尺。

六、关于得真亭与珍李坂、蔷薇径和玫瑰柴

这是以“得真亭”为基准参照的一组景观。在文徵明拙政园图说明中,与“得真亭”空间位置直接相关的有“珍李坂”“蔷薇径”和“玫瑰柴”。

1.关于得真亭

文徵明文:得真亭在园之艮隅,植四桧结亭,取左太冲《招隐》诗“竹柏得其真”之语为名。

由“艮隅”可知其方位在园林的西北方。

2.得真亭与珍李坂

文徵明文:珍李坂在得真亭后,其地高阜,自燕移好李植其上。

在“得真亭”周围的景观设计方面,有一个共同点,就是每个景点都突出一种花卉草木。这里是珍李,下面是蔷薇,最后是玫瑰,可见不同季节的不同花事,非常富有设计感。

3.得真亭与蔷薇径

文徵明文:蔷薇径在得真亭前。

如果说前面的珍李强调种植在“高阜”,这里特别描述的是“径长”,不仅花事不同,而且其景观的空间形态也不一样。所谓艺术鉴赏有如“文似看山不喜平”,对于园林空间置景内容及形态也是如此。再比照下面的“玫瑰柴”,可以更加清楚地感受到当时拙政园建造者对园林置景审美的呕心沥血。

4.得真亭与玫瑰柴

文徵明文:玫瑰柴匝得真亭,植玫瑰花。

所谓“玫瑰柴”,就是玫瑰藤的意思。柴者,小木、散材也(所以文徵明诗歌中说“散春林”),泛指散木类植物,这里可以指玫瑰藤。所谓“匝得真亭”,就是围绕“得真亭”一圈都种了玫瑰。这种情况与后世苏州园林一般都不会成片栽种同一种花卉(除了池塘中的荷花)的做法不一样。这也可见苏州园林园艺观念及景观营造的发展变化。这种变化对于苏州大多为私宅小园林的造园置景来说,尤其比较重要,或者说也是因为空间限制而带来的努力于“以少胜多”。

七、关于槐雨亭与槐幄、尔耳轩和芭蕉槛

这是以“槐雨亭”为基准参照的一组景观。在文徵明拙政园图说明中,与“槐雨亭”空间位置直接相关的有“槐幄”“尔耳轩”和“芭蕉槛”。因为有关空间表述同样十分清楚,确实没有什么特别需要加以说明的。

1.关于槐雨亭

文徵明文:槐雨亭在桃花沜之南,西临竹涧,榆槐竹柏,所植非一。云槐雨者,著君所自号也。

2.槐雨亭与槐幄

文徵明文:槐幄在槐雨亭西岸,古槐一株,蟠屈如翠蛟,阴覆数弓。

如果说拙政园中的很多景观都是因为重新修建而命名的,那么也应该有利用原先遗存景观而命名的,这里的“槐幄”恐怕就是的。以文徵明说明“古槐一株”来看,应该就是的。就当时树木移植技术来看,古树是不容易移植的,因此它应该原先就在那里。由于那棵古槐不仅“蟠屈如翠蛟”,而且能“阴覆数弓”,所以就有以树成“幄”之感,于是命名。中国古人造园特别注重生态,不仅尽量不破坏原有的生态地形地貌,而且特别注意保留原有的树木花卉,于此亦可见一斑。

3.槐雨亭与尔耳轩

文徵明文:尔耳轩在槐雨亭后。吴俗喜叠石为山,君特于盆盎置上水石,植菖蒲、水冬青以适兴。语(注:《书画》作《古语》)云:“未能免俗,聊复尔耳”。

苏州不仅造园历史很早并且卓有成效,而且制作盆景也历史悠久且与君子情怀密切相关。在文徵明这段有关“尔耳轩”的说明文字中,就可略知一二。尤其是将小石头、其貌不扬的菖蒲和无处不有的水共同作为盆景的点缀,讲述得非常清楚而富有艺术审美道理。文徵明的相关画面中,不仅有盆景,还有硕大的太湖石。太湖石在文徵明拙政园画中只出现2处,另外1处在“芭蕉槛”。

4.槐雨亭与芭蕉槛

文徵明文:芭蕉槛在槐雨亭之左。

“芭蕉槛”的画面里有太湖石,这通常是苏州园林中天井里的标配。可见,拙政园里使用太湖石,完全是作为立峰小品来处理的。

八、关于沧浪池和假山

“沧浪池”不是文徵明拙政园图中画的一个景点,但是其图所画不少景点都与此相关。文徵明在介绍“小沧浪亭”时是这样说的:“园有积水,横亘数亩,类苏子美沧浪池。”没有明确方位。其在介绍“梦隐楼”时是这样说的:“梦隐楼,在沧浪池上,南直若墅堂。”在介绍“小沧浪亭”时是这样说的:“小沧浪,沧浪池中。”在介绍“小飞虹”时是这样说的:“小飞虹,在若墅堂北,梦隐楼之前,横绝沧浪池中。”综合起来看,在南北方位来看,“沧浪池”应该位于“若墅堂”之北和“梦隐楼”之南,也就是可以理解为它基本上位于花园南北空间的中部,即基本是既不偏南、也不偏北的位置。这也就是说,拙政园景观,至少是中部,其实是分列“沧浪池”两岸的,或者说在南北空间上基本是以“沧浪池”为中心的。由此可见,“沧浪池”不仅面积较大,而且在拙政园景观营建中的位置也很重要。

就文徵明所画拙政园图来看,当时拙政园中的池水,比较主要的部分为“沧浪池”和“水华池”。至于“沧浪池”与西面的“水华池”是否沟通相连,暂时没有明确的材料可以说明,笔者认为相互沟通相连的可能性比较大。如果说“小飞虹”桥是为了不隔断沧浪池的水流,那么在文徵明拙政园图册中,至少在“繁香坞”“小沧浪亭”“意远台”“怡颜处”“水华池”“槐雨亭”等六个图册中也都画了不隔断水流的小桥,还在“芙蓉隈”“柳隩”“竹涧”等3个图册中,都画有细长的溪流——以此来表征水有源。这些都可以说明拙政园建造者非常注重池水有其源、有其流,有其散、有其聚,比较好地体现出园景中水的生态活性。

整体来看,文徵明拙政园图没有被专门命名但是确实客观存在的景观,最为主要的应该是假山——无论是全部由石头堆垒的假山,还是由土石相间而成的假山。从文徵明所画拙政园相关图册内容来看,拙政园内不仅有水池林木,也有山石或高地,比如文徵明在有关“珍李坂”的说明中说:“在得真亭后,其地高阜”。他在“尔耳轩”的相关说明中特别提道:“吴俗喜叠石为山。”可见当时拙政园内不可能没有苏州园林中不可或缺的假山。但是,文徵明对于拙政园或是假山、或是高地,却一概没有命名,当然也就没有单独的绘画。相关的山形或高地,只能从相关图册中知道是客观存在的。相关原因,现今恐怕是不得而知了。

九、关于古今基本同名的景点

1“.小飞虹”

现在的“小飞虹”在原“若墅堂”位置后建的“远香堂”西南部,原先则在“若墅堂”的北面,并且应该是“横绝沧浪池中”,即其建在拙政园“沧浪池”池水主体之上,而不是现在那个类似民间所谓“浜兜”的末端之地。就空间方位来看,原先“小飞虹”很可能就位于勾连“倚玉轩”至“荷风四面亭”的那座石桥。尽管现在的“小飞虹”因为毕竟具有中国廊桥的美丽而成为目前拙政园中比较重要的景点,但是与文徵明时期的相比,“小飞虹”在园林置景中的重要性其实被降低了。这个重要性主要体现在,它不仅在园林中部更加处于中间的位置,而且它也勾连了园中唯一强调直接面对而互为对景的两个重要景点“:若墅堂”和“梦隐楼”。从一定意义上来说,现在的“小飞虹”像小家碧玉,原先的“小飞虹”是大家闺秀,其作用地位不可同日而语。

2.小沧浪(亭)

由于现在拙政园里的“小飞虹”位置被边缘化了,所以“小沧浪”同样被边缘化了。更为重要的是,文徵明拙政园图中其实叫“小沧浪亭”,但现在拙政园中的叫“小沧浪”,并且是水榭而不是亭子了,完全没有原先效仿大名鼎鼎沧浪亭的那个“小沧浪亭”重要得多。文徵明图中的“小沧浪亭”在沧浪池中,由于沧浪亭在苏州文人私宅园林历史文脉中的奠基作用,所以文徵明时期拙政园里的“小沧浪亭”显得特别重要,虽然当时也很可能像“小飞虹”那样被建设得比较朴素简单。详情请见本文前面之“沧浪池与小沧浪亭”。

3.倚玉轩

目前拙政园里的这个建筑,肯定不是明代构建,但它却是拙政园里唯一既没有改变命名、也似乎没有改变原先空间位置的一个景观。详情请见本文前面之“若墅堂与倚玉轩”。

4.嘉实亭

根据文徵明的相关说明文字,“嘉实亭在瑶圃中”,而“瑶圃在园之巽隅”。所谓“巽隅”,即东南。而现今的“嘉实亭”在拙政园中部南边,它相对于现今的“远香堂”而言是位于东南,但就整个拙政园而言则离东南之地远矣。

5.得真亭

根据文徵明的相关说明文字,“得真亭在园之艮隅”。所谓“艮隅”,即东北方,由此可知“得真亭”应该在拙政园的东北角。而现在的“得真亭”在拙政园中部偏西,即“小飞虹”的西面。可见其命名未变,空间位置则已经大相径庭了。

6.待霜亭

文徵明的说明文字是“待霜亭在坤隅,傍植柑橘数本”,韦应物诗云“洞庭须待满林霜”,而右军《黄柑帖》亦云“霜未降,未可多得”。由此可知,该亭应该在拙政园的西南,与现在其位于中部偏西北处完全不同,与《王氏拙政园记》的相关说明也有比较大的差别:“曰净深。循净深而东,柑橘数十本,亭曰待霜。”就园林整体景观布局的均衡性来看,在文徵明这两个完全不同的说法中,应该确认“在坤隅”这个说法比较好。

7.听松风阁(处)

对应之前的“听松风处”。现在的“听松风阁”,与“小飞虹”“小沧浪”在一起,都在“远香堂”西北边缘处。但是在文徵明拙政园图中,其实都在现今“远香堂”的正南方或偏西南方。可见修缮拙政园的人,其实有可能是将拙政园图册的方向理解给颠倒了。根据文徵明拙政园图来看,当时拙政园的北部总体来说景观更具有田园山林野趣,所以那儿有“听松风处”(不是阁),与周边景观很匹配,也就很自然。拙政园中“听松风处”,是没有建筑的林野之处,就如“志清处”一样。那里也许不如留园“花步小筑”会有一个砖额,或者至多像紫兰小筑在种植梅花的区域,树了一块刻有“梅丘”两字的湖石就算对付过去了。

8.志清意远(志清处)

与这个景观命名最为靠近的文徵明三十一图中的是“志清处”。原先的“志清处”“在沧浪亭之南稍西”,也是没有建筑的,而现在拙政园里是有建筑的。其中所谓“沧浪亭”,即“小沧浪亭”或所谓“小沧浪”。就其与现今的“小沧浪”空间关系来说是对的,但是与文徵明说明文字内容来看,却是不对的。详情请见此前一个景观“听松风阁(处)”的相关说明及论述。

十、拙政园景观命名特点

文徵明的拙政园三十一图,其中涉及的景观有32个,多出来的一个就是大名鼎鼎的“沧浪池”。其景观具体称谓的分类统计情况如下:

亭6:槐雨亭、得真亭、深净亭、待霜亭、嘉实亭、小沧浪亭(亭乃富有中国特色的景观建筑,到处适宜,所以数量较多)

处3:志清处、怡颜处、听松风处(这种命名通常与建筑无关,因此在空间不是很大的私宅园林中很少见)

池2:水华池、沧浪池(园林中的很多池塘都有名字,但是大部分都没有专门题额,所以很多人都不知道)

轩2:倚玉轩、尔耳轩(轩为小型建构,比较容易建筑)

坞2:繁香坞、湘筠坞(通常是园林小筑,如“海棠春坞”)

堂1:若墅堂(在私宅园林的花园部分,命名“堂”的建筑通常不多,所以一般应该会比较重要,比如“退思草堂”“春在堂”等)

楼1:梦隐楼(在私宅园林的花园部分,命名中有“楼”字的建筑通常也不多,现今拙政园也就一处“见山楼”。有些园林有楼房,但是不命名为“楼”,比如:网师园“退思园”等)

台1:意远台(作为建筑的“薹”,历史悠久,先秦大多以此来直接命名为皇家园林,如“章华台”“姑苏台”,后世私家园林则少见)

涧1:竹涧(这种命名一般为山水园林者居多,如寄畅园之“八音涧”)

圃1:瑶圃(中国先秦强调前场后圃,后圃之圃,多为种植林木之所,可泛指种植林木花卉之地)

囿1:来禽囿(囿可通圃、园、苑,有饲养动物的通常叫囿)

槛1:芭蕉槛(这种命名不多见)

隈、隩、沜各1处:芙蓉隈、柳隩、桃花沜(这种命名后世不多,现在少见)

其他7:小飞虹、钓䂬、玫瑰柴、玉泉、槐幄、珍李坂、蔷薇径

其中命名直接与植物相关的景观有14处:槐雨亭、水华池、桃花沜、听松风处、繁香坞、湘筠坞、芙蓉隈、柳隩、芭蕉槛、竹涧、玫瑰柴、槐幄、珍李坂、蔷薇径。

直接与自然林野景观相关的有12处:若墅堂、深净亭、待霜亭、小沧浪亭、沧浪池、志清处、怡颜处、意远台、瑶圃、来禽囿、钓䂬、玉泉。

明显具有人居特征的有11处:若墅堂、梦隐楼、槐雨亭、得真亭、深净亭、待霜亭、嘉实亭、小沧浪亭、倚玉轩、尔耳轩、芭蕉槛。

拙政园三十一图画中有2处有太湖石,可见拙政园造园时很少用太湖石。有20处有山石地或隆起地貌,可见确有“虽在城市而有山林深寂之趣”。这个情况与现今的拙政园格局基本相近,目前拙政园中的黄石假山都比较小,其体积远比不上土石相间的假山。

由上可见,拙政园初建时确实更多具有“若墅”景象,无愧为“灌园鬻蔬”之所。园林乃人居观游境域,当时拙政园则以观游为主,人居其次,不同于后世多数园林以居住空间为主的布局,这也就实现了造园主题与置景特色的名实相符。比较可喜的是,尽管拙政园景观古今命名已有很大不同,但是园林整体疏朗而富有自然林野之致的格局还是基本保持,因而无愧是苏州文人私宅园林的翘楚。

就笔者复原的明代王氏拙政园全景的景观来看,与后代包含现今拙政园的景观情况相比较,有一个很大的不同,那就是王氏拙政园东部的景观点相对密集,而西部则相对疏朗。简单罗列一下,主要位于园林东部的景观就有“珍李坂”“得真亭”“玫瑰柴”“蔷薇径”“桃花沜”“槐幄”“湘筠坞”“尔耳轩”“槐雨亭”“芭蕉槛”“竹涧”“瑶圃”“嘉实亭”和“玉泉”等14处,占整个园林景点数的45%还多一点。从后代有关拙政园景观的一般评述,以及目前拙政园景观的基本情况来看,其中东部景点则是相对疏朗的。造成这个完全不同情况的原因,一定与拙政园后代的被分隔和不断的重复修造相关,至于具体从什么时候开始出现,以及主要是什么原因造成了整体园景格局这巨大的变化,现在看来也很难说清楚了。

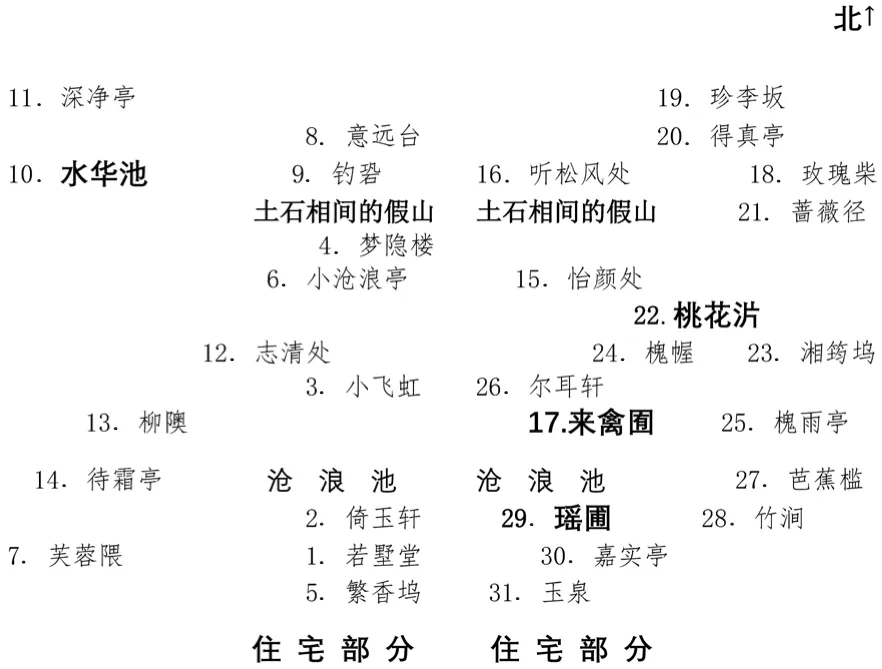

十一、由三十一画复原明王氏拙政园全部景点位置示意图

示意图说明:

(1)就整体而言,明代王氏拙政园花园应该是呈东西较长的特征。文徵明:“园有积水横亘数亩,类苏子美沧浪池。”可见其中水面也是东西向的,所以说“横亘”,与现在格局相同。

(2)方位词翻译:前=南;面=南;后=北;左=东;坤=西南;巽=东南;艮=东北。

(3)没有标序数字的,是园中应有景观地貌,主要指沧浪池和土石相间的假山或高地,还有就是原先的住宅。其空间大致所在,根据有关文字说明和相关图示等综合推定。