高职生依恋与自尊的关系及对家庭教育的启示*

陈 琦,叶晓璐

(浙江工贸职业技术学院,浙江温州 325003)

随着我国高等职业教育规模的不断壮大,其人才培养质量越来越受到国家的重视。2021年习近平总书记对职业教育工作作出重要指示,强调要“增强职业教育适应性,加快构建现代职业教育体系,培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠”。可见,发展职业教育、培养职业技能型人才是我国实现“中国制造2025”计划的重要人才保障[1]。高职学生作为我国职业教育的主体力量,也是我国产业结构转型升级建设的重要后备力量,不仅应该具备良好的理论素养及职业技能,更要培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态,因此,高职生的心理健康发展应进一步得到学校及社会的高度重视。

2022 年1 月1 日,我国《家庭教育促进法》正式施行。这也是我国第一次就“家庭教育”专门立法,这也再次强调了家庭对个体成长发展的重要性。原生家庭对个体心理发展和健康状况既具有潜移默化的可持续影响作用,同时也具有孕育和催化功能。其中依恋便起源于家庭,依恋是个体在发展过程中与重要他人(如父母或亲密朋友)建立的一种稳定的情感联结[2]。依恋关系存在于个人发展的所有阶段,对个体的发展影响深远。在个体的婴幼儿时期,父母通常是其依恋对象,当个体进入青春期后,同伴也开始成为重要他人为个体提供支持并满足个体的情感需求。有研究者提出安全依恋的亲子关系和同伴关系能缓冲发展过程带来的压力[3]。自尊是个体对自我价值的评判、对自我能力的感知以及对整体自我的接纳[4-5]。研究发现,个体自尊水平的高低与其心理健康状况密切相关[6-7]。杨丽珠[8]等人认为自尊是心理健康的主要标志。高自尊的个体相比低自尊者生活满意度高[9],而低自尊者更容易焦虑、抑郁[10]。

本研究旨在通过调查分析高职生父母、同伴依恋与自尊现状及其关系,丰富对高职学生心理健康状况的认识,并为进一步提升高职学生在家庭教育方面的心理健康教育工作提供理论依据。

一、对象与方法

(一)研究对象

本研究采用方便抽样的方法,选取温州某高职院校学生作为研究对象,发放问卷350 份,回收问卷333 份,回收率95.1%。被试年龄分布在18~23岁之间,平均年龄为19.22 岁(SD=1.11),其中男生176 人(52.9%),女生157 人(47.1%);独生子女107 人(32.13%),非 独 生 子 女226 人(67.87%);大一学生159 人(47.7%),大二学生162 人(48.6%),大三学生12 人(3.6%);共青团员313人(94.0%),群众20人(6%)。

(二)研究工具

1.自尊量表(The Self-Esteem Scale,SES):该量表用于测量个体关于自我价值和自我接纳的总体感受。自尊量表由Rosenberg 编制,后由季益富、于欣翻译修订为中文版并收录在《心理卫生评定量表手册(增订版)》中[11]。该量表一共包含10 个题目,采用Likert4 级评分法,总分范围处在10~40分之间。分值越高表明个体的自尊水平越高。在本研究中,自尊量表的Cronbach's α系数为0.87。

2.父母及同伴依恋问卷(Inventory of Parent and Peer Attachment,IPPA):该问卷用于测量个体的依恋关系。父母及同伴依恋问卷由Armsden 和Greenberg编制,该问卷包括3个分量表:父子依恋分量表、母子依恋分量表、同伴依恋分量表,且每个分量表均包含3 个维度:信任、沟通、疏离。每个分量表均包含25 个题目,采用李克特5 级评分法。在本次研究中,父亲、母亲、同伴依恋分量表的Cronbach's α系数分别为0.82,0.74,0.8。

(三)数据处理

运用SPSS 21.0 软件对数据进行统计分析,并对该数据进行了描述性统计、相关分析、多元逐步回归分析,以P<0.05为差异有显著性意义。

二、结果

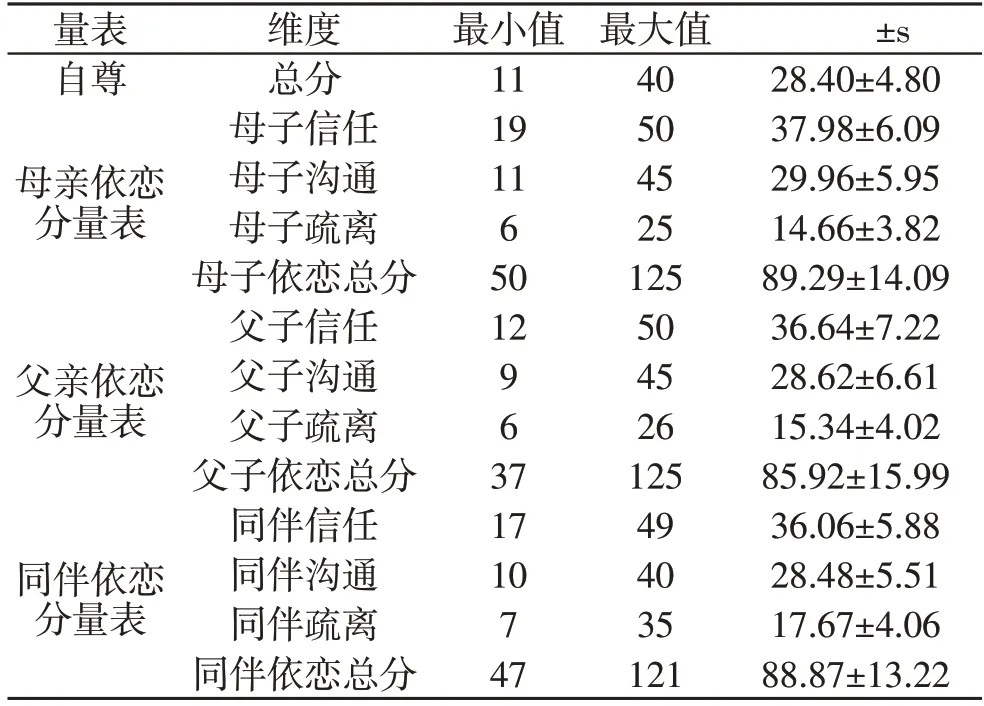

(一)高职生父母、同伴依恋与自尊的得分情况

据表1 可知,高职生自尊量表的得分为(28.40±4.80),母亲依恋分量表各维度得分分别为:母子信任(37.98±6.09)、母子沟通(29.96±5.95)、母子疏离(14.66±3.82),父亲依恋分量表各维度得分分别为:父子信任(36.64±7.22)、父子沟通(28.62±6.61)、父子疏离(15.34±4.02),同伴依恋分量表各维度得分分别为:同伴信任(36.06±5.88)、同伴沟通(28.48±5.51)、同伴疏离(17.67±4.06)。

表1 333名高职生父母、同伴依恋及自尊得分情况

(二)不同类别高职生父母、同伴依恋与自尊的差异比较

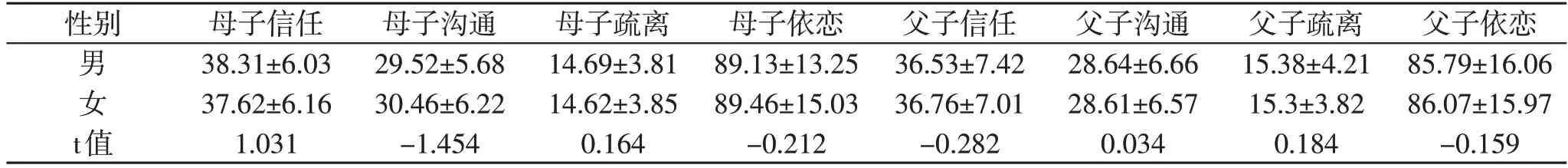

1.高职生父母、同伴依恋与自尊在性别上的差异比较:由表2,表3 可知,高职生父母依恋总分及各维度、自尊在性别上差异无统计学意义;同伴依恋总分及各维度在性别差异有统计学意义,女生的同伴依恋总分及同伴信任、沟通显著高于男生,男生在同伴疏离上显著高于女生。

表2 高职生同伴依恋与自尊在性别上的差异比较

表3 高职生父母依恋在性别上的差异比较

2.高职生父母、同伴依恋与自尊在是否独生子女上的差异比较:由表4、表5 可知,高职生父母、同伴依恋总分及各维度、自尊在是否独生子女上差异无统计学意义。

表4 高职生同伴依恋与自尊在是否独生子女上的差异比较

表5 高职生父母依恋在是否独生子女上的差异比较

(三)高职生父母、同伴依恋与自尊的相关分析

母子信任、母子沟通、母子疏离、母子依恋、父子信任、父子沟通、父子疏离、父子依恋、同伴信任、同伴沟通、同伴疏离、同伴依恋之间均两两相关,具体见表6。

表6 高职生父母同伴依恋各维度及自尊相关关系表

(四)高职生父母、同伴依恋对自尊的回归分析

以高职生自尊得分为因变量,以性别、是否独生、父母同伴依恋得分作为预测变量,进行逐步回归分析。结果表明,在控制人口学变量后,母子疏离、父子沟通、母子信任3 个维度可以有效预测高职生自尊(F=25.423,P<0.01,R2=0.279)。母子疏离对高职生自尊具有负向预测作用,父子沟通和母子信任对自尊具有正向预测作用。其中母子疏离的解释量最大为21.9%,其次为父子沟通,最后是母子信任,见表7。

表7 高职生自尊影响因素的多元线性回归分析

三、讨论

在自尊方面,本研究显示高职生自尊总体上处于中上水平,高职生自尊在性别、独生子女变量上差异不具有显著性,这与张凤丽[12]的研究结果一致。高职学生作为大学生中的一个特殊群体虽然在文化基础知识、学习能力等方面相对落后于普通高校大学生,但不意味着他们一定就自卑。随着近年来高职教育的蓬勃迅速发展、社会对技能型人才的需求也与日俱增,加之社会观念的转变,高职生对未来也更加自信乐观。但是不可忽略的是,本研究中也筛查出了12.8%的低自尊学生。这部分学生应该引起教育工作者的关注,及时干预,提升其自尊水平。

在依恋关系方面,本研究显示高职生父母、同伴依恋总体上处于中上水平。其中同伴依恋各维度及总分在性别上存在显著性差异,即女生同伴依恋显著高于男生,这与陈曼[13]研究结果一致。国外一些研究也证实了女性更倾向于从同伴那里获得情感支持,其同伴依恋更强。这可能因为女生的心理发展更多的基于亲密关系而男生更多地被赋予独立的角色[14]。

相关分析的结果表明,高职生父母、同伴依恋与自尊显著相关,说明高职生与母亲、父亲、同伴的依恋水平越高,其自尊水平就越高。具体到各个维度上看,高职生与父母、同伴信任、沟通越好,自尊水平越高,越觉得自己有价值,是被需要、被关爱的;高职生与父母、同伴越疏离,自尊水平会越低,觉得自己是不被理解、不被关心和需要的。依恋水平与自尊密切相关,这与宋海荣、邓林园、刘艳等人研究结果一致[15-17]。自尊是个体对自我的认知与评价,而依恋理论指出在生命早期与主要抚养者间的互动,使个体形成了对自己的基本评价和感受[2]。拥有安全父母依恋的个人,可能认为自己有能力且有价值。高质量的依恋关系有助于儿童形成良好的归属感(我是可爱的),使儿童可以安全并自由地探索周围环境,这又有助于个体形成对环境的掌控感(我是有能力的),从而奠定了个体高自尊的发展基础。研究发现婴儿期的依恋质量可以预测个体童年早期的自尊水平,这在青少年及成人的群体研究中也证实了类似结论,这说明在个体的发展中,自尊和依恋形成了一种紧密的联系。

进一步回归分析的结果显示,母子疏离、父子沟通、母子信任对高职生自尊有良好的预测作用,其中母子疏离对自尊的预测力大于其他两个因素。可以看到父母在个体自尊的发展过程中扮演着非常重要的角色,高质量的亲子依恋关系与自尊的变化密切相关[18]。因为社会角色、分工的不同,母亲比父亲在子女教养上有更多的责任感[19],母亲和孩子相处的时间更长,自然影响也较大。母亲作为最原初的依恋对象,其与个体的互动和行为影响着个体对情景的理解和控制[14]。母子疏离会加剧孩子对被抛弃的恐惧感,而这种恐惧会导致个体对他人对自我的消极评价更加关注而忽视或歪曲积极评价,长此以往将导致低自尊水平。高职生虽然处于成人初期,但父母依然是其重要的依恋对象,特别是母亲作为个体非常重要的情感联结对象,如果母子疏离,缺乏健康牢固的情感联结不利于孩子价值感的形成。

此外,结果显示父子沟通也能预测个体自尊,这可能和父亲在家庭中的角色有关。在家庭中,父亲象征着一种雄性的力量,具有勇敢、进取、独立、果断的个性品质,常带着“道德导师”的形象。在寻找自尊的过程中,个体常常会被眼前的缺点束缚,看不到自身优点,产生失望感和无价值感,此时父亲倾向于运用自己的智慧,让孩子认识自己的错误与缺点,从而体验自己的价值[20]。

四、展望

家长是家庭教育的第一责任人,基于本研究的结果,家长应重视亲子依恋对个体自尊发展的作用。在孩子的成长过程中,父母能提供最好的礼物就是陪伴。父母如同孩子的镜子,从和父母的互动里,孩子看见自己并解读自己。在和父母的互动中,特别是母亲,如果孩子经常性体验到母亲的拒绝和严厉的责罚,他们往往可能对大人和外部世界失去信心。因此父母应当改变不恰当的教养方式,重视家庭环境和氛围,加强与孩子的情感联结,避免疏离、及时沟通,促进亲子之间良好的互动,建立起积极、信任的高质量亲子依恋,从而促使他们建立起较高的自尊。

有家长会片面认为,摆脱高考的重压后,将孩子送入大学已然完成教育的任务或者因为空间和时间的限制,就将教育重任全然放在学校老师身上。其实进入大学后,高职生往往面临着生活环境、学习方式、人际交往等巨大的改变,压力和挑战无处不在。如果此时学生还没有和老师、同学或朋友建立亲密的关系,当他遇到问题困扰时,特别是当面对类似升学、生涯规划等重大决策时还是会倾向于参照父母的意见。

此时父母,特别是母亲,作为“安全基地”“避风港”若能给予高职生充分的情感支持,及时关注孩子的近期动态和细微变化,通过日常生活的点滴及情感关怀对孩子施以正面积极的影响,将有助于高职生更好地度过这个人生发展的关键期,也有利于个体发展作出积极应对策略。

其次,在学校心理健康教育中,教师应及时关注高职生自尊水平的发展情况。自尊作为心理健康的重要指标之一,既往研究发现其高水平与多种积极结果相关,例如高水平的身心健康、更多的社会支持;而低自尊则与抑郁、易怒和高攻击性相关[21]。

一方面,学校应进一步加强并完善新生入学心理普查工作,了解学生的自尊水平;积极开展低自尊高职生的团体辅导或个体心理辅导工作,帮助学生提升自尊水平。另一方面,教育工作者应认识到良好的同伴依恋可以弥补个体在亲子关系中未能被满足的依恋需求。因此,应进一步加强班集体建设,营造良好的班级氛围,促进同学之间积极健康的交往。此外,进一步加强家校联系,通过家长会、家访等形式定期向家长汇报学生在校基本情况,并引导家长増强与孩子之间的沟通,改善不良的依恋关系。