海水对虾养殖尾水处理技术与发展趋势

梁彩云

(阳江市检测检验中心,广东 阳江 529500)

我国海水对虾养殖主要集中于海南、广东、广西、福建等沿海地区,主要养殖方式包括工厂化养殖、沿海网箱养殖、海水池塘养殖、工厂化养殖等。伴随海水对虾养殖面积持续扩大,养殖区域赤潮及海水污染等问题日益突出,养殖环境逐步恶化,对虾病害频发。为此,需采取有效的尾水处理技术,以促进对虾养殖行业持续健康发展。

1 海水对虾养殖尾水监测情况及尾水污染防控建议

1.1 项目概况

广东省阳江市濒临南海,2017年各类水产品总产量为130.26万t,占广东全省产量15%,海水养殖产量为78.47万t,淡水养殖产量12.17万t,养殖产量远超捕捞产量。2017年养殖产值为118.05亿元,水产种苗产值2.17亿元,占水产品总产值65.35%。阳江市水产养殖行业发展迅速,进行尾水排放水质监测,能够明确水产养殖尾水水质随养殖周期的变化情况,为发展绿色水产养殖的决策、指导、监测和管控提供依据,确保水产养殖行业持续健康发展。

1.2 采样方案分析

项目组结合阳江市不同县区水产养殖特点,选择江城区、高新区、阳西县、溪头村、姚新村、阳东区大沟镇、双水存、阳春市岗美镇、阳春市坡面镇、阳春市春城等区域设置26个水产养殖采样站位,并将程村镇蔗山站位作为评估海水对虾养殖尾水对地表水水质影响的站位。

项目依据《水质采样方案设计技术规定(HJ495-2009)》中第二类污染物采样点设置于排污单位外排口的要求选取采样点,且阳江市水产养殖多采用池塘养殖,养殖用水多为地表径流或降水,可补充水源较少,养殖期间未排水,因此将采样点设置于池塘内部。

依据《海水养殖水排放要求》,技术人员规范完成样品采集,完成采集后于水样瓶表面贴标签,冷藏保存后及时送至实验室。检测指标及分析方法为pH(玻璃电极法)、悬浮物(重量法)、化学需氧量(碱性高锰酸钾法)、铜(原子吸收分光光度法)、锌(火焰原子吸收分光光度法)、氨氮(靓靛酚蓝分光光度法)、亚硝酸盐氮(萘乙二胺分光光度法)、硝酸盐氮(锌镉还原法)、活性磷酸盐(磷钼蓝分光光度法)、总余氯(分光光度法)。

阳江市海水对虾养殖尾水排放集中时间段为4~12月,因此研究人员分3期进行采样,采样时间段分别为2019年9月18日、2019年12月16日、2020年7月29日。第一期海水养殖尾水采样数量为90个,第二期海水养殖尾水采样数量为170个,第三期海水养殖尾水采样数量为171个。

1.3 检测结果

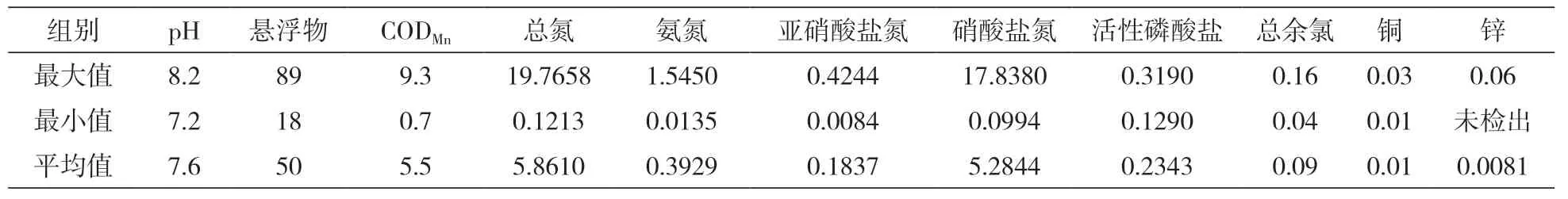

第一期尾水检测结果显示,pH、COD、总磷、悬浮物、总氮等指标水平偏高,具体结果如下表1所示。

表1 第一期尾水检测结果(单位:mg/L)

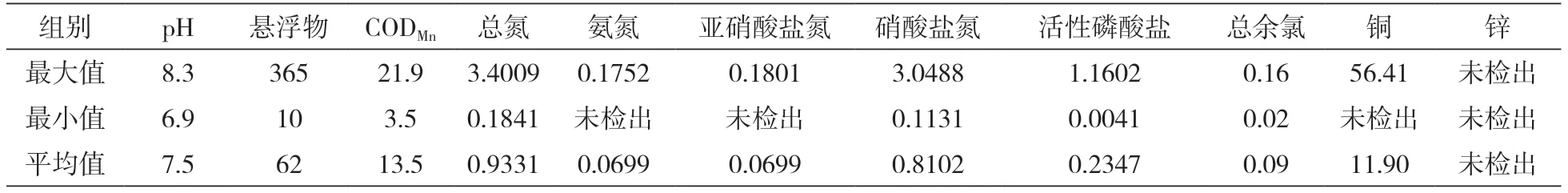

第二期尾水检测结果与第一期近似,总磷、悬浮物、总氮等指标水平偏高,具体结果如表2所示

表2 第二期尾水检测结果(单位:mg/L)

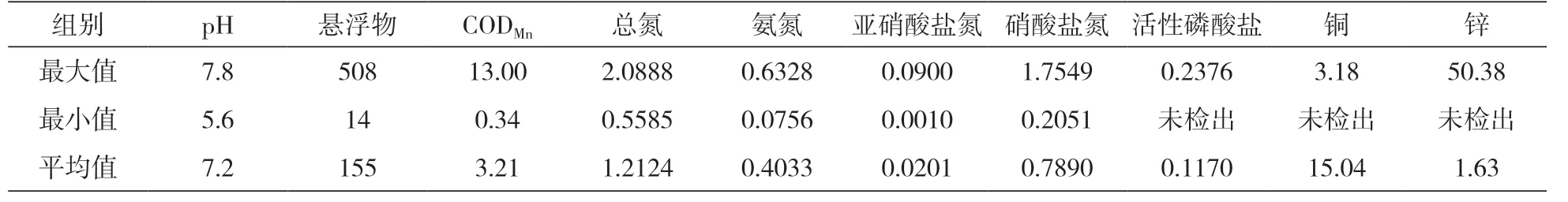

与第二期尾水检测结果相比,第三期总氮、COD水平变化显著,具体结果如表3所示。

表3 第三期尾水检测结果(单位:mg/L)

1.4 检测结果评价

分析第一期尾水检测结果,主要污染指标为活性磷酸盐与总氮,通过对不同监测站位的数据分析,姚西县姚新村黑石坡为重度污染区域。分析第二期尾水检测结果,主要污染指标为活性磷酸盐、总氮、COD,通过对不同站位的数据分析,多个站位均存在活性磷酸盐超标的问题。分析第三期尾水检测结果,主要污染指标为活性磷酸盐、总氮、悬浮物,通过对不同站位的数据分析,大部分站位pH值不达标。

1.5 海水对虾养殖尾水监测情况总结及尾水污染防控建议

分析尾水监测数据,第一期海水对虾养殖尾水中活性磷酸盐、总氮为主要超标指标,第二期海水对虾养殖尾水中总氮、活性磷酸盐、COD为主要超标指标,第三期海水对虾养殖尾水中活性磷酸盐、总氮、悬浮物为主要超标指标。

通过对不同监测站位数据的分析,溪头镇、平岗镇主要超标指标包括活性磷酸盐、总氮,大沟镇主要超标指标为悬浮物及总氮,阳西县主要超标指标为总氮与悬浮物,阳春市主要超标指标为pH。阳西县程村蔗山站位pH、COD、总氮超标,该区域存在地表水自动监测网大泉站,为此需对尾水水质实施跟踪监测,确保排放尾水水质达到相关标准要求。部分对虾养殖区域地处漠阳江周边,尾水可经由支流进入漠阳江,为此需加强尾水检测及处理。阳春市多采用猪鱼立体混养模式,2019年暂停猪养殖,因此监测结果仅可反映鱼养殖时期的水质,预计采用猪鱼立体混养后COD、总氮、总磷等指标可不同程度升高,为此需加强监测。2020年7月部分监测站位悬浮物超标,其诱因与夏季藻类繁殖、动物排泄物等相关,为此需加强夏季水质监测。各区域需在环境敏感点设置监测站位,加强尾水监测及污染防控,以确保海水对虾养殖的持续健康发展。

2 海水对虾养殖尾水处理技术

2.1 化学与物理处理技术

针对海水对虾养殖尾水中存在的胶体、悬浮物等污染物,可利用泡沫分离、絮凝膜分离、机械过滤等物理技术清除。如尾水中含有可溶解有机质,可采用臭氧氧化法清除。目前,化学及物理处理技术日趋度多样化,但单一化学及物理方法处理效果不佳,在实际操作中多将生态方法与物理、化学方法相结合,以达到良好的尾水净化效果。

2.2 水生植物法

部分水生植物可吸收水体中的营养盐与有机物,也可吸附大量悬浮物,富集水体中的重金属,进而达到净化尾水的良好效果。水生植物法成本较低,操作简便,具有较强的兼容性,但尾水修复过程耗时较长,如尾水处于高负荷状态,则修复效果不佳,为此需结合尾水实际情况合理使用。最新的水生植物法为生态浮床技术,其净化效果与生物群落、浮窗面积、植物类型相关。研究人员采用海马齿建立生态浮床处理尾水,结果显示尾水汇总有机碳及COD水平显著降低,水体透明度升高。

2.3 水生动物法

贝类及滤食性鱼类以有机碎屑、藻类及浮游生物为食物,可显著提升尾水透明度,降低有机颗粒水平,进而达到良好的尾水处理效果。同时,向海水对虾养殖尾水中投放大型鱼类可控制藻类总量。研究人员在对虾塘中混合养殖银鲫、鳙鱼,结果显示蓝藻整体数量显著降低,虾塘发病率也呈下降趋势,养殖产量显著提高。

2.4 微生物修复技术

微生物修复技术主要包括微生态制剂、生物絮团,其中微生态制剂为有益于宿主的微生物或有助于有益微生物生长的物质经过加工处理后形成的制剂,可显著提高对虾饲料消化率及抗病能力。海水对虾养殖尾水处理中加入微生态制剂可降低水体污染程度,并可减少药物残留总量,进而达到良好的处理效果。生物絮团技术需在尾水中加入益生菌或碳源,调节C/N数值,使尾水中氨氮等养殖过程中形成的代谢产物转变为菌体蛋白,也可经由细菌絮凝作用进入食物链,使饲料系数下降,进而达到调节水质的效果。生物膜法也属于广泛应用的微生物修复技术,其主要特点为反应容积较小,无过高沉淀要求,能耗及运行费用偏低等,研究人员采用藤壶壳作为生物膜,结果显示C/N数值为20:1时,尾水处理效果显著,且尾水处理费用较低。最新应用的微生物修复技术主要包括膜生物反应器、封闭式光生物反应器,膜生物反应器采用膜分离技术与生物处理技术,其主要优势为出水水质较高,有机物成灾率高及占地面积小等。封闭式光生物反应器属于微藻培养系统,可有效吸收尾水中氮磷等营养盐,进而达到良好的净化效果。

2.5 人工湿地法

人工湿地法为尾水处理的全新方法,其主要特点是运行费用低及成本低廉,可高效去除氮磷等营养物质。研究人员采用大米草、香蒲及芦苇构建人工湿地,结果显示尾水中COD水平显著降低,浑浊度下降。

3 海水对虾养殖尾水处理技术的发展趋势

国家相关机构发布《2019年中国海洋生态环境公报》中显示,我国富营养化海域总面积约为42710km,近岸海域污染问题较为严重,水产养殖区域水质需进一步提高。采取科学有效的技术处理海水对虾养殖尾水可显著降低尾水的污染总负荷,并可减少污染物排放总量,进而促进海水对虾养殖行业的持续健康发展。未来,我国相关机构需加大海水对虾养殖尾水处理技术的研发及推广,并充分借鉴发达国家经验。比如日本对水产养殖行业进行严格管控,依据水域环境及养殖空间限制水产养殖总量。挪威制定完善的水产养殖法律制度,美国成立渔业协会,严格管理水产养殖,制定养殖许可制度,严格控制养殖产量、饲料投喂额度等。国内有关部门可结合国情,不断完善调整相关法律法规,并与渔业协会开展合作,制定科学完善的养殖尾水处理方案。比如广西地区采用海水池塘养殖模式,为此相关机构综合采用生物膜、微生物制剂、水生动植物等技术处理尾水,并对尾水水质进行监测评估,以确保尾水排放水质达标,其成功经验值得各地区借鉴。

4 结语

循环经济是未来海水对虾养殖的主要发展道路,为此相关机构需加强尾水处理技术、生态养殖技术研究及推广,鼓励各地区结合自身实际情况综合采用化学与物理处理技术、水生植物处理法、水生动物处理法、微生物修复法、人工湿地法等完成尾水处理,以实现海水养殖产业的绿色健康发展。