牧区水利节水灌溉工程研究

张 菲,郑佳伟

(1.水利部牧区水利科学研究所,内蒙古 呼和浩特 010020;2.内蒙古自治区水利事业发展中心,内蒙古 呼和浩特 010020)

内蒙古自治区80%以上地区都处于水资源紧缺状态,干旱少雨,夏季气温高,水资源平均量仅为全国的39%,降水月份不均衡。牧区地广人稀,水利工程基础设施数量难以满足实际要求,在供水能力降低的状况下,每年都有大量的草场遭遇干旱,其面积高达200000km,水资源短缺是困扰牧区发展的根本问题,不仅制约了经济发展,而且人畜饮水都面临严重问题,从而进一步造成了牧区生态恶化。尽管近年来沙漠化治理水平有显著提高,但是没有完善的水利工程建设支持,荒漠化就会卷土重来。因此在牧区水利灌溉工程中,要根据草原的自然条件和生态特质选择科学的节水灌溉技术,以水资源高效利用为目标,充分利用地表水及地下水,逐渐恢复草原生态,涵养水源,破解牧区水资源短缺的瓶颈,实现可持续发展的目的。

1 牧区水利节水灌溉工程建设的必要性

1.1 破解牧区自然条件的制约

牧区本身干旱较为严重,多风少雨,日照时间长,水分蒸发量大。由于牧区存在不同程度的沙漠化现象,因此地表水和地下水的储量不足。高效节水灌溉工程的建设能够缓解牧区水资源不足的问题,实现集约化用水,减少水资源浪费。

1.2 改善牧区生产条件

牧区居民采用传统粗放型用水方式,这也加剧了水资源短缺的问题,高效节水灌溉工程有利于改变居民的用水习惯,推动牧区经济发展。同时还能够改善牧区长期缺水的现象,推动畜牧业的发展,带动新技术和新能源的利用,改变传统靠天养畜的方式,促进农业产业结构的调整。

1.3 有利于生态保护和恢复

草原生态原本脆弱,畜牧业生产导致草原生态退化严重。牧区水利建设是草原生态保护的前提,能够大大改善生态环境,恢复草场植被覆盖,涵养地下水资源,保障人畜供水。还能够有效解决牧区生产和草原保护之间的矛盾,提高单位面积产草量,促进草原良性生态循环,实现牧区的可持续发展。

2 牧区水利节水灌溉工程面临的问题

2.1 对生态功能重视不足

牧区干旱缺水较为严重,水资源分布不均匀,年降水量少,而且蒸发量大于降水量,这导致长期处于干旱状态。大风频发的天气进一步打破了生态平衡,加剧了地表的风蚀沙化。长期以来,牧区片面存在生产功能,草原重索取少投入,长期超载地下水下降较为严重,生态平衡遭到破坏。同时牧区水利建设也没有和农田水利建设摆在同一地位,导致基础设施建设投入的不足。节水观念不强,针对牧区自身的生态保护缺乏根本性认识,对水资源利用认识尚待提高。

2.2 水利工程基础薄弱

内蒙古牧区以经济欠发达地区为主,水利建设资金缺口较大,很多水利设施年久失修,工程部件老化,日常维护不足。传统水利设施原本基础薄弱,不能够满足实际生产生活的需求,而且地域自然灾害能力的较弱。在资金短缺的背景下,单纯依靠财政不足支撑牧区的水利建设,高效节水工程的持续性较差。灌溉工程的标准低,缺乏完善的配套设施,依赖地表水的灌区,节水效果差。灌区渠系防渗率低,蒸发量过高,很多设施亟待重新建设。

2.3 先进的节水技术仍有待推广

粗放型发展模式下,牧区水利资源利用率低,灌溉方法不当,大水漫灌、跑冒滴漏现象仍然较为普遍。在目前的水利工程中,有效节水的措施较少,先进的设备不足,这导致用水主体缺乏节水的积极性,不会运用和掌握先进的节水技术,灌溉效率较低。各地对规划编制重视不够,深入调研不足,对突出问题缺乏有效的治理措施,由于监测体系不健全,科研投入不足,节水技术科学性有待提高。灌溉工程配套差,由于灌水方法粗放,灌区的输水渠道防渗率低,配套差,导致水资源浪费现象较为严重。灌溉管理技术水平落后,群众对灌溉定额的概念模糊,使实际灌溉定额远大于设计灌溉定额,灌溉用水保证率远低于要求。

3 牧区水利节水灌溉工程的实施策略

3.1 工程总体布置方案的选择

(1)规划要细致分析自然环境,以提高整体水利工程的节能灌溉效能为目标,将灌溉技术与科学技术相结合。总体布置要尽量不改变原有设计,符合地形地貌要求,尽量不改变原有布置,充分利用现有水利设施,做好水土保持。(2)因地制宜做好水源方案的选择,有机井处使用地下水,无机井处使用地表水,地表水要经过滤器处理,一般沉砂池等设施要布置在灌溉条田最高处,靠近供水渠道。(3)要根据牧区的地形地块等特点进行骨干管网布置,如果要经过条田、道路、林带、居民区等区域,那么管线应该沿田埂及道路一侧铺设,方便大型机械作业。按照 “路成线、管成网”的原则,加大技术改造,打造高标准的灌溉网络。(4)以节能节水为原则,使用风能、太阳能、水势能等绿色能源取水灌溉,适应牧区阳光充足、风力资源富余的特点,将先进的设备和节水优质高效灌溉制度结合起来,打造绿色循环的水资源生态系统。(5)要注重灌溉工程的可持续性,提高工程的耐久度,在选材过程中既要注意到材料的强度和使用寿命,又要方便后期的维护和管理。比如材料要耐腐蚀,耐高温,在低温下脆性低,能够长期保持强度。可以选择UPVC 管材质,其质量轻,抗化学性好,抗酸碱性能强,成本低,施工简易,容易切割。

3.2 推广高效节水灌溉技术

采用微灌和喷灌等形式,喷灌模式适合草原空旷地带的地貌,其射程大,喷射范围广。而且铺设管道较少,塑料喷头的成本也较低。但是牧区风沙较多,风向会改变喷出的水,造成不均匀现象,近处作物容易造成损伤,而远处作物可能会缺水。使用微喷灌技术能够实现精准喷灌,但是其喷灌范围较小,而且需要使用的喷头也较多。滴灌技术对水资源的利用率最高,在牧区应该大力进行推广,让灌溉水缓慢、均匀、定时、定量地输送到作物根部,实践显示,其节水每亩超过200m。在一些重点区域,积极推进水肥一体化和膜下滴灌等技术,逐渐恢复生态。使用微喷带技术,集合了以上几种技术的优势,在管道上打孔,通过压力调节出水量,但是容易产生水资源浪费现象。采用低压管道供水方式,根据本地区的自然条件和耗水规律计算输水量,通过控制阀调节水量,以减少名渠输水的蒸发量,其利用系数可以达到0.95以上,土壤湿润比100%,在此基础上编写灌水定额计算表。将管道输水和喷灌、滴灌等方式相结合,实现综合节水的目的。具体来说,输送过程中多采用低压管道输水方式,终端送水可以采用滴灌和草下输水等方式,减少水分蒸腾。同时,还应该使用绿色能源技术,在内蒙古地区,风能和太阳能都比较丰富,要充分将这两种能源转化为输水的动力,在节约能源的同时减少水分蒸腾和风力侵蚀,更好地保持水土。

3.3 加强牧区生态保护

将水利工程建设与改善和恢复草原生态系统相结合,落实最严格的水资源管理制度,通过高效节水灌溉工程的建设实现牧区生态保护。比如实施围封休牧措施,让天然草场休养生息,减少经济开发中的破坏。充分发挥草原生态系统的自我修复能力,建设“小绿洲”、保护“大生态”。通过人工造林、飞播造林等方式建立自然生态屏障,在水土较好的地区采用人工种草造林等方式进行绿化。采用人工引水的方式建立荒漠水库,采用先进的蓄水技术,不断提升周边绿化水平,避免出现干涸现象。“以水定草、以草定畜”,改变畜牧业与生态环境争草争水的现象,在水源地建设高效节水灌溉饲草料地,完善水、草、林、料、机等配套设施。采用浅耕翻、补播、施肥、封育等措施实施改良,逐渐改良草场,实现生态恢复。优先开发地表水,减少地下水消耗,严格限定地下水的开采量。在牧区范围内逐步推行节水灌溉,改变过去大水漫灌的现象,切记要改变过去一刀切的盲目发展模式,科学制定发展规划。要充分利用智能监测技术,给每片草原建立详细的生态档案,通过生态修复逐渐改善草原靠天补水的局面。要保护水生态,除了增加草原植被覆盖之外,还应该改变传统畜牧业经济结构,推动生态产业建设,大力发展绿色生态旅游业,加大“三生”交错带生态治理,全面治理牧区水灾害,高效利用水资源,从根本上改善牧区水生态。

3.4 大力推动水利基础设施建设

加大资金投入,通过政府投入、社会集资、企业参与、大众捐赠等方式,拓展筹资渠道,全面推动水利基础设施建设。落实中央十一届财经会议精神,将水利工程建设作为新时期牧区工作的重中之重,在财政、金融、土地、人才建设等方面予以大力支持,补足短板,形成合力。全面推进牧区水网建设,完善综合配套体系,开展的系统节水工程规划,因地制宜使用先进的节水设备。突出节水增效示范作用,带动周边牧区积极参与到节水工程中。以某3800亩的灌溉区为例,该区域主要种植牧草,根深为32cm,适合采用低压管道喷灌方式。灌溉水源选择一小沟道,靠地下水、降水和雪水供给,采用有坝取水方式,经沉砂池至 300m地下高位蓄水池,然后输送到各灌溉毛细管桩。为节约喷灌的能量消耗,采用太阳能和风能提水,在坡度适合处以低压管道自流喷灌。溢流坝采用梯形平顶堰,上下游护坡断面形式为重力式,全部使用钢筋水泥浇筑。高位蓄水池设计为圆形地下结构,满足蓄水需求。管材选择上使用抗低温性能好的PE管,降低造价,提高耐久度。埋设在冻土层以下,沿道路铺设,与建筑物基础、围墙基础的净距离分别大于3.0m和1.5m,力求铺设最短,输水优先采用重力方式,提水优先采用太阳能和风能。

3.5 对现有设施进行节水改造

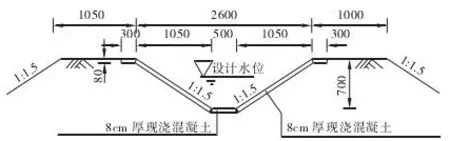

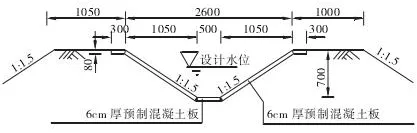

调查显示在牧区实质性损害的机井较多,老旧工程项目取水深度不够,输水过程中无效损耗过多,配套设施也亟待完善。因此需要对机井灌溉工程进行大规模改造,力图将机井和设备的完好率提升到100%,让所有机井都能正常作业。机井可以配置太阳能光伏泵等先进设备,并入电网,提升电力保障。对牧区进行海绵化改造,除了传统的水源地涵养林、坡地植被保护、植被群落覆盖修复之外,还应该建设海绵道路,引入雨水花园,构建蓄水渠,打造湿地系统,提升蓄水能力。进行渠道供水改造。为降低成本,减少土方工程量,充分利用现有水渠,对于密实性较好的渠道,在原有渠道基础上进行防渗改造。将渠道流速控制在3m/s左右,部分区域采用全断面8cm 厚现浇砼衬砌,提升耐用度和利用率。具体设计如图1所示。在需要缩短工期的区域,可以采用6cm 厚预制砼板衬砌,提高施工效率,改变现浇筑方法浇筑点线长的缺点,但是成本未来还需要降低,如图2所示。

图1 现浇方案

图2 预制板方案

4 结语

水资源短缺会造成牧区植被退化,草原生态恶化,是制约牧区发展的根本因素。因此必须大力推动水利基础设施建设,充分利用各类高效节水灌溉技术和设备,最大限度上减少水资源浪费。