建造过程中的商业改造设计探索

周烨恒 Zhou Yeheng

商业建筑是商业运营的容器和载体,作为与民生紧密相关的建筑类型,人们对商业空间的需求以及对应商业运营的策略正在发生快速的变化。好的商业项目依赖于具有前瞻性的商业策划,但实践中,大量的项目受开发周期和投资成本的影响,无法满足实际的商业需求和期许,为后续的商业运营带来了巨大的困难。同时,开发商的投资情况也会随着市场的情况发生改变,在建造过程中不排除项目被其他业主整体收购等情况,这需要设计师利用更有前瞻性的策划和设计帮助项目获得新生,使之成为周边区域的活力引擎,宁波宝龙广场就是这样一个案例。

1 项目背景

项目位于宁波市鄞州区,西临城市主干道钱湖北路,南侧为嵩江东路,东面、北面紧邻东湖花园高档住宅区,总建筑面积约13万m,其中地上约7万m,地下约6万m。项目原为斯玛特商业广场,由于种种原因,在地下室主体结构基本完成时陷入停滞状态,后由宝龙集团收购并重新策划开发。为重新激活项目,并适应新的商业期许,如何应对已经施工的地下室结构和已完成规划审批的原设计条件成为主要的设计挑战。

2 商业体建造过程中的设计策略分析

2.1 对原始设计的重新审视与分析

原设计由商业步行街、百货、餐饮楼和酒店四个大型单体建筑组成,其设计逻辑基于原开发商对整体运营的掌控力,将项目拆分成多个单体,兼顾销售商铺和大体量商业空间。由于零售商业、餐饮商业和百货业等主要业态之间缺乏联系和相互支持,客流进入后无法在各个业态之间轻松转换,同时,对酒店等需要长期运营的功能也缺乏足够的硬件条件预留,增加引入酒店运营商的困难。此外,从城市空间的角度来说,过于独树一帜的建筑形态与周边的公园、住区、河流、道路等城市环境格格不入。因此,如何梳理商业动线,使之符合商业运营的逻辑和期许,更好地融入城市环境,为周边居民提供一个亲切、适宜、可以便捷进入并流连忘返的商业空间,是此次改造设计的重心所在。

2.2 对既有施工状态的审慎核验

目前,项目的地下室主体施工基本完成,部分区域尚未施工,已施工部分的情况较为复杂。因此,在设计开始前对现场的原始状态进行了多次调研(图1)和图纸复核,尤其是结构专业在设计开始阶段就全面介入,详细评估增建和拆除的可能性以及代价。在改造原则清晰的前提下,使后续的方案更具针对性和高效率,避免了设计工作的反复和项目周期的延误,具体原则如下:1)主要的结构柱网不做变更;2)主要楼栋的落位不做整体性调整;3)地库出入口、楼梯等非主体结构根据商业动线予以调整;4)在不影响原有基础的情况下,结合商业需求增设商业连廊。

1 场地现状

2.3 对商业定位的梳理和再思考

项目不是一个城市级别的商业体量,过于宏大的商业叙事并不适合本案。如何将商业体量更好地融入周边社区,使之成为周边居民乐于流连的场所是本项目的设计宗旨。因此,我们重新分配地上建筑面积,将原有的5万m地上商业面积缩减至4.3万m,减少无效的高区商业,使项目定位更加社区化、精品化(图2)。同时,将减少的商业面积分配给北侧的塔楼,调整酒店功能为SOHO办公,提升可出售面积,平衡开发成本,固定的SOHO办公用户也成为了强有力的内在商业客流。从投资层面,将需要长期投入的酒店业态转换为可持续收益的租赁业态,瞬时的住店客流转变为长期稳定的办公室白领,加强了不同业态的相互转化和价值提升。结合业态转化,设计上提出了“都市中的静居地”——面向北侧河道景观的线性屋顶露台,以保护使用者的隐私,同时享有良好的景观视野,与商业、城市地铁联系便捷。

2 总平面图

建筑的物理形态是项目定位的延续,更是定位的直接呈现。原设计采用全玻璃幕墙系统,球形、梯形、矩形等强烈的几何形体在空间层面碰撞、组合,形成了一个夸张而光怪陆离的商业世界,强调建筑的自我表现。但这种形象和我们的初衷相矛盾,亲切、融合、适宜是本案试图为周边人群营造的商业服务氛围,因此,全玻璃幕墙被更加亲人的石材、仿木材料和小面积的玻璃橱窗取代。建筑的体量通过分层进退和立面不同材质的划分,营造了一种亲切的尺度感。外立面隐退到空间的后面,成为空间的背景和从属,削弱了人视角度的体量感,实现了“润物细无声”的感受(图3)。

3 亲切的建筑空间形象

2.4 对孤立商业体量的串联和整合

前文提到,本案作为商业项目受招商、运营的不确定性影响,总体规划将地块分隔为四个相互隔离的大型单体,没有联系和客群互补,只能作为四个独立的功能存在。因此,在改造设计中,如何在不影响地下室主体结构的前提下,实现整个项目的联系和整合,盘活区域的商业氛围,是设计的核心问题。

首先我们对业态布局进行重新梳理,去除了百货功能,增加了影院等能够持续聚集人气的目的性业态。本案有两个入口广场,一处位于原商业步行街和百货的南侧,另外一处位于原商业步行街和酒店之间的西侧,入口广场之间通过下沉广场相连。但在原设计中,下沉广场仿佛是不同功能之间的裂缝,不仅没有起到积极的核心空间作用,反而将商业街、百货、酒店割裂成“孤岛”,并将餐饮楼逼入了地块的死角——位于视觉和步行流线的尽端。因此,通过两个主题步道和空中连桥,在地下、室外和空中三个层面形成了一个立体化体系,将原本割裂的商业面积重新串联起来,形成一个整体。

峡谷广场——在原有下沉广场的基础上加以扩展,使之贯通到两个入口广场,拆除部分地面区域,创造了一个更为开放的地下商业空间,极大提升地下空间的利用效率。同时也将主要的商业活动广场区域由一层带入地下,隔离城市道路的喧嚣,进一步盘活地下空间,提升价值(图4)。

4 “彩带”和“休闲”步道

彩带步道——位于下沉广场,是一个全时段对外开放人气的区域。建筑界面清透飘逸,其间层宇错落,游走于此仿佛置身剧中,别有趣味。面积巨大的地下商业通过彩带步道环通,绕着“峡谷”,仿若仙境。

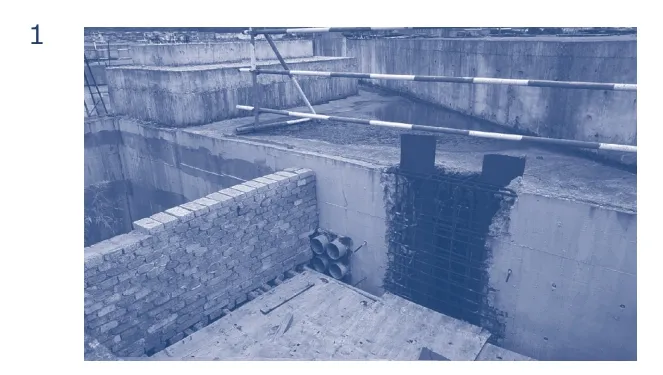

休闲步道——休闲步道位于彩带步道区上方。在商业空间内,人与人的交流和互动是提升商业趣味和氛围的有效手段,地面一层的休闲步道和外摆区成为顾客休憩、观演的绝佳平台(图5)。

5 “峡谷”广场

空中连廊——空中的动线一方面利用影院等大体量通高空间降低实际商业动线层数,另一方面通过增加空中连廊将原本分离的“步行街”“百货”“餐饮楼”单体连贯起来,使中小体量的单层商业形成洄游,缩小了店铺进深,提升地上商业尤其是高区商业的价值。

2.5 对核心商业节点空间的打造——室内外界面的消解和融合

在连贯的商业动线体系下,客流具备了在商业空间中流动的可能性。客流的动线类似一个无动力的水流,在水平状态下,水流是缓慢的甚至是静止的。而每层几百米的动线,多层的叠加,好似一滩平静的水面,冗长乏味。因此,需要结合商业的交通节点打造不同的中庭空间,在无动力的商业“水流”中加入驱动力,推动客流更快更好地“流动”。

由于本案通过步道和连廊把散装的原始商业体量连通起来,形成了围绕室外空间的“环廊式”商业动线,商业节点不仅在商业动线之内,更需要考虑室外的空间。水晶中庭——在本案最核心的位置,通过巨大的高透光玻璃幕墙将建筑的实体立面打开,形成了一个景观视线通透、聚拢人气的中庭。在这里,室内空间被室外化,保持了室内的舒适度。竖向垂直中庭连接所有楼层,成为一个视框,外部的广场演绎着缤纷的商业活动,内部的客流不经意间与缤纷多彩的世界偶遇,形成了驻足、观演、交流、休憩的良好商业氛围,提升了核心区域的整体商业价值(图6)。

6 “水晶”中庭

3 结语

在商业项目中,新地块的开发或既有商业体的改造是较为常见的情况。如何在结构可行的前提下提升商业建筑的体验和价值,是这类项目的关键。无论是商业功能的定位、商业动线的改良,还是商业空间的提升、建筑形态的转换,都要围绕这一点来把握。更小的代价,更大的价值,在这个维度,设计可以创造更多的可能。

项目名称:宁波宝龙广场项目

业主:宁波汤仕玛置业有限公司

建设地点:浙江省宁波市

建筑设计:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

联合设计:美国JERDE设计

项目负责人:孙黎霞

设计团队:高磊、倪峰、余颖、周烨恒、黄周、吴晓倩

总建筑面积:13.6万m

设计时间:2017

建成时间:2021

摄影:马元

1 宝龙集团提供

2 JERDE 设计提供

3-6 马元拍摄