下肢动脉硬化闭塞症患者支架植入术后血清miR-140-5p 与1 年内支架内再狭窄相关性研究

张 克, 杨 涛, 郝 斌

下肢动脉硬化闭塞症(lowerextremityatherosclerotic occlusive disease,LEAOD)是下肢动脉粥样硬化斑块堵塞血管,致使下肢慢性缺血、缺氧的综合征[1]。血管内介入治疗作为一种微创术式,已广泛应用于LEAOD 治疗,可有效改善肢体缺血、缺氧情况[2]。 但经长期临床观察,LEAOD 患者经血管内介入治疗后支架内再狭窄(in-stent restenosis,ISR)发生率较高,普通金属支架ISR 发生率在15%~30%,即使应用药物洗脱支架,其ISR 发生率也在10%左右[3]。 因此,探究预示ISR 的指标有着重要意义。 目前关于ISR 病理生理机制还未完全阐明, 可能与血管内皮损伤、动脉粥样硬化、炎症、血管平滑肌细胞异常增殖和迁移等有关[4]。 有研究显示, 微小核糖核酸(miR)-140-5p 可靶向toll 样受体4, 抑制氧化型低密度脂蛋白诱发的氧化应激和细胞凋亡,干扰动脉粥样硬化斑块形成[5],因而认为miR-140-5p 参与了LEAOD 支架植入术后ISR 过程。目前鲜有研究分析miR-140-5p 与LEAOD 支架植入术后ISR 的关系。本研究选取LEAOD 患者作为研究对象, 分析miR-140-5p 与支架植入术后1 年内ISR 的关系,以期为ISR 预防和治疗提供帮助。 现报道如下。

1 材料与方法

1.1 一般资料

参照《下肢动脉硬化闭塞症诊治指南》[6]诊断LEAOD,就诊患者有间歇性跛行、静息痛或麻木等症状,踝-肱指数(ABI)<0.9,经CTA 检查确诊为LEAOD。 选取2019 年2 月至2020 年3 月在山西白求恩医院接受支架植入术治疗的136 例LEAOD 患者作为研究对象。纳入标准:①首次确诊为LEAOD;②符合支架植入手术指征;③年龄<80 岁;④配合完成研究相关事宜。 排除标准:①伴肝、肾功能或凝血功能异常;②伴大动脉炎、高同型半胱氨酸血症、恶性肿瘤、慢性阻塞性肺疾病或骨关节炎等;③术后未遵医嘱服用抗血小板聚集药物; ④临床资料不完整。 本研究符合赫尔辛基宣言,所有受试者均签署手术知情同意书,并经医院医学伦理委员会批准。

1.2 支架植入术治疗方案

术前行常规检查,包括血常规、尿常规、血生化、凝血功能等。 采用Seldinger 法穿刺股动脉,CTA检查后行球囊扩张血管成形术, 根据血管病变位置、 长度等选择大小适宜的同种类型支架并植入,然后依次撤出导丝、导管,最后拔出动脉止血鞘管,局部加压止血。术后口服氯吡格雷(75 mg/d)和阿司匹林(100 mg/d)6 个月,此后口服阿司匹林。

1.3 临床指标和随访

收集患者年龄、性别、体质量指数(BMI)、糖尿病史、高血压史、高脂血症史、冠心病史、缺血性脑卒中史、Fontaine 分期、 泛大西洋学会联盟(TASC)Ⅱ分型、 抗血小板聚集药物服用情况、 空腹血糖(FBG)、总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)和C 反应蛋白(CRP)等指标。

采用复诊方式了解术后患者ISR 发生情况,每6 个月1 次,共2 次。行下肢动脉超声检查了解ISR和支架脱落等情况, 必要时行CTA 检查。 共随访150 例患者,其中14 例失访,失访率为9.3%,未将失访患者纳入研究分析。 随访过程中无死亡患者。 ISR定义:原支架植入两端5 mm 内血管腔内径狭窄≥50%。

1.4 miR-140-5p 表达检测

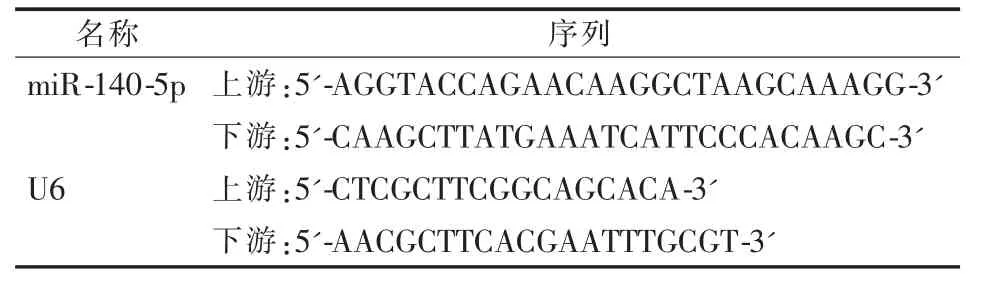

采用实时荧光定量聚合酶链反应(PCR)[7]检测患者血清miR-140-5p 表达。 抽取患者支架植入术前后(出院前、术后7 d)肘部静脉血10 mL,离心后取上清液,置于Eppendorf 管(EP)中-80℃保存待验。 实验步骤:取出EP,解冻后用RNA 提取试剂盒(日本TaKaRa 公司)提取总RNA,紫外分光光度计(上海光学仪器五厂有限公司) 检测RNA 纯度,吸光度值比(OD260/280)在1.9~2.0;取2 μg RNA,用反转录试剂盒(日本TaKaRa 公司)将其转录为cDNA;用PCR 仪(美国Thermo Fisher 科技公司)扩增cDNA,反应条件为95℃10 min,95℃60 s,35 个循环,60℃60 s,72℃60 s。 选取10 名年龄、性别与LEAOD 患者匹配的健康体检者作为对照,2-DDCt 法计算LEAOD 患者miR-140-5p 相对表达量。 miR-140-5p和内参U6 序列见表1。

表1 引物序列

1.5 统计学方法

采用SPSS 23.0 软件包进行统计学分析。 计量资料行Shapiro-Wilk 检验, 正态分布的以均数±标准差表示,两组间比较用独立样本t 检验;非正态分布的以M(P25,P75)表示,两组间比较用Mann-Whitney U 检验;两组间术前、术后miR-140-5p 相对表达水平比较用重复测量方差分析。 计数资料以例(%)表示,两组间比较用χ2检验。 采用受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic curve,ROC)评价miR-140-5p 预判支架植入术后1 年内ISR 的价值,logistic 回归分析miR-140-5p 与支架植入术后1 年内ISR 的关系。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 LEAOD 患者临床特征

136 例LEAOD 患者中男88 例,女48 例;年龄50~78(59.9±6.1)岁;BMI 为(23.8±2.6) kg/m2;有高血压史68 例,糖尿病史38 例,高脂血症史106 例,冠心病史37 例,缺血性脑卒中史32 例;血管病变均位于股腘动脉段;Fontaine 分期Ⅱ期10 例, Ⅲ期88 例,Ⅳ期38 例;TASCⅡ分型A 型81 例,B 型39 例,C 型16 例。 支架植入术后1 年内有52 例(38.24%)发生ISR(ISR 组),84 例(61.76%)未发生ISR(非ISR 组)。

2.2 两组临床特征比较

两组患者年龄、性别构成比,BMI、高血压史、糖尿病史、高脂血症史、冠心病史、缺血性脑卒中史占比,Fontaine 分期构成比差异无统计学意义(均P>0.05)。 ISR 组TASCⅡ分型B+C 型占比高于非ISR组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组临床特征比较

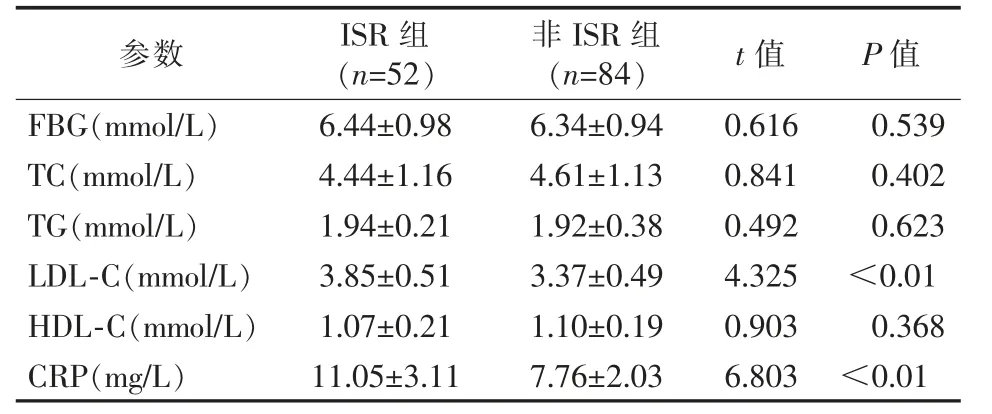

2.3 两组实验室指标比较

两组患者FBG、TC、TG、HDL-C 水平差异无统计学意义(均P>0.05),ISR 组LDL-C、CRP 水平高于非ISR 组(均P<0.05),见表3。

表3 两组实验室指标比较 (x±s)

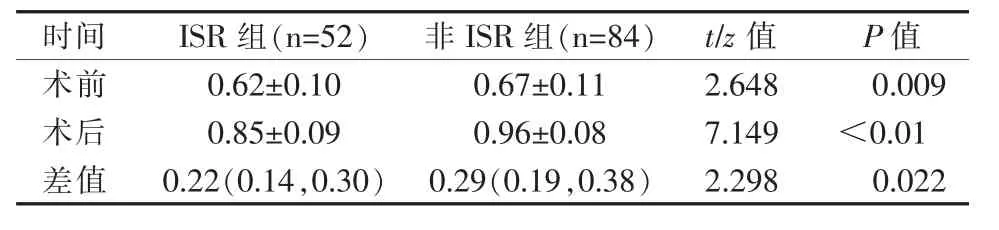

2.4 两组miR-140-5p 相对表达比较

两组间miR-140-5p 相对表达水平差异有统计学意义(F=42.316,P<0.001);ISR 组miR-140-5p 相对表达水平在术前、术后均低于非ISR 组(均P<0.05),术前与术后差异有统计学意义(F=467.020,P<0.01);两组术后miR-140-5p 相对表达水平均分别高于术前(均P<0.05),其时间与ISR 间存在交互效应(F=6.158,P=0.014);ISR 组miR-140-5p 相对表达升高程度低于非ISR 组(P<0.05),见表4。

2.5 miR-140-5p 预判支架植入术后1 年内ISR 价值

术前miR-140-5p、术后miR-140-5p、miR-140-5p差值预判支架植入术后1 年内ISR 的ROC 曲线下面积(AUC)、最佳截断点、灵敏度、特异度,分别为0.639(95%CI:0.542~0.736)、0.58、48.08%、78.57%,0.824(95%CI:0.757~0.892)、0.94、80.77%、70.24%,0.617(95%CI:0.520~0.715)、0.28、71.15%、52.38%。术前miR-140-5p 与miR-140-5p 差值间预判支架植入术后1 年内ISR 的AUC 差异无统计学意义(Z=0.234,P=0.815), 术后miR-140-5p 预判支架植入术后1 年内ISR 的AUC 高于术前miR-140-5p(Z=3.012,P=0.003)、miR-140-5p 差值(Z=5.274,P<0.01),见图1。

表4 两组miR-140-5p 相对表达比较

2.6 支架植入术后1 年内ISR logistic 回归分析

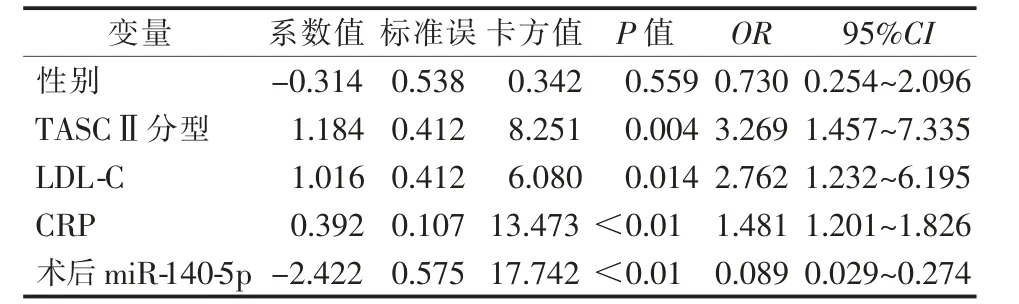

将支架植入术后1 年内是否发生ISR 作为因变量,性别、TASCⅡ分型、LDL-C、CRP 和术后miR-140-5p 作为自变量(纳入标准为P<0.10,赋值见表5)纳入多因素logistic 回归分析, 结果显示TASCⅡ分型、LDL-C、CRP 是LEAOD 患者支架植入术后1 年内ISR 的独立危险因素(均P<0.05),术后miR-140-5p是术后1 年内ISR 的独立保护因素(P<0.05),见表6。

表5 自变量赋值情况

表6 logistic 回归分析支架植入术后1 年内ISR 结果

3 讨论

ISR 严重影响着LEAOD 介入治疗预后, 是临床急需解决的问题之一。 探究预示ISR 的指标有着重要意义。目前已有多数miRNA 被报道参与了LEAOD发病和进展过程, 如miR-342-5p、miR-29a 和miR-143[8-10]等。 本研究主要分析miR-140-5p 与LEAOD患者支架植入术后1 年内ISR 的关系,结果显示ISR发生率为38.24%,与徐永平等[11]研究结果(33.82%)接近;ISR 组术前和术后miR-140-5p 相对表达均低于非ISR 组,两组术后相对表达均高于术前,ISR 组升高程度低于非ISR 组,提示miR-140-5p 与LEAOD患者支架植入术后1 年内ISR 有关,或可作为辅助预判ISR 的潜在生物标志物;ROC 曲线分析结果显示术后miR-140-5p 预判支架植入术后1 年内ISR的AUC、灵敏度、特异度分别为0.824、80.77%、70.24%,其预判价值高于术前miR-140-5p 和miR-140-5p差值,提示术后miR-140-5p 对于LEAOD 患者支架植入术后1 年内ISR 有一定预判价值,可辅助用于ISR 诊断。

进一步采用logistic 回归分析显示, 术后miR-140-5p 是LEAOD 患者支架植入术后1 年内ISR 的独立保护因素。推测其原因:miR-140-5p 可靶向toll样受体4, 抑制氧化型低密度脂蛋白诱发的氧化应激和细胞凋亡,干扰动脉粥样硬化斑块形成,其表达水平与动脉粥样硬化斑块形成有关,进而反映支架植入术后1 年内ISR 情况;miR-140-5p 还被报道参与多种炎症性疾病,如骨关节炎[12]、脑出血诱发的神经炎症[13]等,其可能通过调节炎性反应参与ISR 发生过程, 因此其表达水平可反映ISR 发生情况。本研究结果还显示TASCⅡ分型、LDL-C 和CRP均为LEAOD 患者支架植入术后1 年内ISR 的独立危险因素,与既往一些研究结果一致[14-16];糖尿病与术后1 年内ISR 无关, 与上述研究结果不一致,推测可能与样本量大小、区域等因素有关,还需开展大样本、多中心研究予以验证。 支架植入数量和支架直径等因素也或与ISR 有关,但本研究未纳入这些因素进行分析,原因在于支架植入数量取决于患者血管病变支数, 支架直径取决于血管狭窄程度,而TASCⅡ分型包含上述内容。

图1 miR-140-5p 预判支架植入术后1 年内ISR 的AUC

本研究尚存在一定不足,仅分析了术前、术后miR-140-5p 与LEAOD 患者支架植入术后1 年内ISR 的关系,未确定最佳时点的miR-140-5p 用于诊断。 对于接受球囊扩张治疗患者术后miR-140-5p是否可用于ISR 评价仍未可知,还需开展研究予以验证。 本研究结果与既往研究结果有略微差异,后续将开展大样本、多中心研究进行验证分析。