脑卒中后社区居家患者认知衰弱现状调查及影响因素分析

王小娟,乔 莹,张 晶,王振伟,陈金菊

(山东大学齐鲁医院 山东大学护理理论与实践创新研究中心 山东济南250012)

在西方国家卒中被列为第三大死亡原因,仅次于冠心病和癌症。《“健康中国2030”规划纲要》将脑卒中、高血压等重大慢病防治纳入健康中国行动后,我国在治疗脑卒中方面取得了突破性进展。即便如此,度过危险期的脑卒中患者在后续康复过程中仍然存在偏瘫、失语等后遗症,继而影响患者生存质量,甚至死亡,究其原因与患者自身认知衰弱有关[1]。认知衰弱指老年人发生认知障碍的临床综合征(CDR≤0.5分),其由生理因素(包括生理衰弱和生理衰弱前阶段)引起认知障碍,并排除阿尔茨海默病(AD)等其他病症。认知衰弱作为脑卒中的常见并发症,一旦和轻度认知功能障碍同时发生,控制不当,将会发展为痴呆,从而影响患者对疾病的自我控制和管理能力。我国卒中患者多需居家进行自我照护,因此,患者的认知程度,直接影响居家恢复效果。本研究通过对我院接受治疗的538例脑卒中患者进行问卷调查,探讨脑卒中后社区居家患者认知衰弱现状,分析其影响因素。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2021年1月1日~12月1日在我院接受治疗的538例脑卒中患者作为研究对象。纳入标准:①符合2018年“中国急性缺血性脑卒中诊治指南”[2]对脑卒中的诊断标准;②经治疗后行居家康复;③临床资料完整,患者知情同意并自愿参加研究。排除标准:①患者存在精神问题;②患者中途因事不能配合完成研究;③患者合并其他严重疾病。患者年龄:18~35岁32例,36~59岁156例,≥60岁350例;受教育程度:初中及以下334例,高中113例,大专68例,本科及以上23例;病程:≤5年299例,6~10年111例,>10年128例;疾病复发次数:≤1次321例,2次98例,≥3次119例;居住地:城镇187例,农村351例。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 调查工具 相关研究表明,脑卒中患者认知功能与疾病认知、社会支持水平密切相关。本研究选取一般资料调查表、Tilburg衰弱量表(TFI)、简易疾病感知量表(BIPQ)及社会支持量表(SSRS)作为调查工具。①一般资料调查表由研究者自行设计,包括年龄、性别等15项内容。②Tilburg衰弱量表(TFI)由Gobbens等[3]在2010年编制,包含躯体衰弱(0~8分)、心理衰弱(0~4分)、社会衰弱(0~3分)3个维度,共15个条目,总得分最低为0分,最高为15分,≥5分为衰弱,评分越高说明患者衰弱程度越重。中文版量表的Cronbach′s α为0.75。③BIPQ由Broadbent等研制,包括9个条目,除病因外,各条目采用0~10级评分法(其中第3、4、7条目反向计分),总分0~80分,评分越高表示患者的疾病感知越严重,中文版BIPQ具有良好的心理测量特性,Cronbach′s α为0.831,重测信度为0.931。④SSRS由肖水源[4]编制,用于各类患者社会支持评估,量表Cronbach′s α为0.821。包含客观支持(3个条目)、主观支持(4个条目)、支持利用度(3个条目),共3个维度10个条目。总分12~66分,评分越高说明患者社会支持水平越高。

1.2.2 资料收集方法 研究前取得医院及社区的支持和配合,每次进入社区前提前联系社区居委会负责人,在其引导下进行脑卒中患者的入户随访。对符合纳入标准的脑卒中患者,在征得患者及家属的同意和配合后,由研究组成员使用标准、统一的语言为患者及家属解释本研究的目的、具体过程和注意内容,并承诺本研究遵循保密性原则。发放和填写过程中,如遇到阅读困难的老年或受教育程度低的患者,研究组成员需对研究内容进行朗读,在确保患者听懂后,由研究者根据患者的回答填写问卷。本研究共发放540份问卷,回收有效问卷538份,回收率为99.63%。

2 结果

2.1 脑卒中后社区居家患者的认知衰弱、疾病感知和社会支持得分情况 538例脑卒中后居家患者认知衰弱得分为(13.26±0.30)分,≥5分的患者498例(92.57%),BIPQ评分为(51.37±7.55)分,Barthel指数评分为(25.32±7.11)分。

2.2 患者认知衰弱的单因素分析 见表1。

表1 患者认知衰弱的单因素分析

2.3 患者认知衰弱、疾病感知和社会支持的相关性分析 经Pearson相关分析显示,脑卒中后社区居家患者的认知衰弱和疾病感知呈负相关(r=-0.722,P<0.01),脑卒中后社区居家患者的认知衰弱和社会支持呈正相关(r=0.598,P<0.01)。

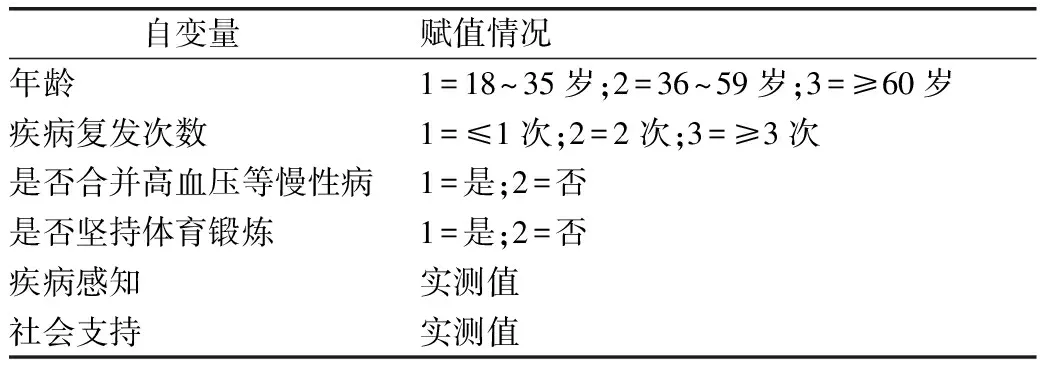

2.4 患者认知衰弱的多元线性回归分析 以脑卒中后社区居家患者的认知衰弱评分作为因变量,将单因素分析与相关分析中有统计学意义的5个变量作为自变量,进行多元线性逐步回归分析。自变量进行赋值,赋值情况见表2。结果显示,年龄、是否合并高血压等慢性病、疾病复发次数、是否坚持体育锻炼、疾病感知和社会支持是脑卒中后居家患者认知衰弱的影响因素(P<0.05),见表3。

表2 自变量赋值情况

表3 患者认知衰弱的多元线性回归分析

3 讨论

脑卒中后社区居家患者认知衰弱处于较高水平。本研究结果显示,538例脑卒中后居家患者认知衰弱得分(18.26±4.31)分,<24分者498例(92.57%),说明脑卒中后社区居家患者认知衰弱得分较低,其认知衰弱程度较严重,与李修英等[5]研究结果一致。原因可能:脑卒中是一种血管损伤性疾病,由于器质性损伤,极易引发患者认知水平减弱,继而影响后期康复效果。另外,由于专业知识缺乏导致患者常忽略疾病康复知识,在住院时也常以减轻症状为目的,并没有对脑卒中的后续康复做全面了解和把握,造成患者出院后不知道如何进行自我护理和管理。此外,很多患者过于依赖医护人员和家属,把院外居家康复寄托于亲朋好友的帮助,加上住院期间消耗了患者大多数精力,导致其无法认真学习医护人员给予的专业指导[6]。本研究中,脑卒中后社区居家患者的居住地分布情况可知,多数患者来自农村,受医疗条件影响,患者的居家康复治疗效果较差,多为自己居住,不仅导致自我照护出现差错,还会产生抑郁心理,导致认知衰弱。因此,护理人员应在患者入院时为其建立健康档案,全面评估患者及家属的具体情况,并进一步延伸至社区,制订个性化延续干预方案,在住院过程中应加强健康教育和出院指导,依托医院建立医院-社区-家庭三级联动护理机制,做好患者从医院到家庭的过渡和延续护理,帮助患者改善认知衰弱现况。

脑卒中后社区居家患者年龄越大、疾病复发次数越多、不坚持体育锻炼、疾病感知越严重,认知衰弱程度越严重。脑卒中后社区居家患者年龄越大,认知衰弱得分越高,其认知衰弱程度越严重。分析原因:老年患者机体出现不同程度的退化,增加了患者认知衰弱发生率和速度;老年患者更易产生惰性心理,治疗积极性较低,易出现拒绝治疗情况,从而加重了患者的认知衰弱程度。提示医护人员应重点关注老年患者,选择合适的健康教育形式,帮助患者理解认知衰弱对疾病的损害程度,降低认知衰弱评分。脑卒中后社区居家患者的疾病复发次数越多,认知衰弱评分越高,与韩君等[7]研究结果一致。分析原因主要为:患者复发次数增多,症状较之前严重,尤其是对神经结构、神经元的损害,将加重患者认知衰弱程度。相反,初次确诊为脑卒中的患者,由于对此病较陌生,迫切希望了解疾病相关知识,积极配合治疗,改善认知衰弱。提示医护人员应为疾病复发次数多的患者提供更专业、全面的医护知识,为减轻认知衰弱程度提供专业的健康教育。脑卒中后社区居家患者不坚持体育锻炼,其认知衰弱程度越严重,与刘泳秀等[8]研究结果一致。脑卒中后社区居家患者加强体育锻炼可有效改善脑血管血流灌注,减轻应激反应。同时,锻炼可促使患者保持积极、乐观心态,有利于患者进行自我恢复,减轻认知衰弱水平。

本研究经Pearson相关分析显示,脑卒中后社区居家患者的认知脆弱和疾病感知呈负相关(r=-0.722,P<0.01)。说明脑卒中后社区居家患者的疾病感知评分越高,认知衰弱评分越高,与韩君等[7]研究结果一致。分析原因:患者对脑卒中的负性感知增加,会造成患者内心恐惧,继而引发负性情绪,导致患者排斥、拒绝配合医护人员和家属治疗康复,使患者出现自我封闭、大脑活动程度减少,加重认知衰弱程度。提示医护人员应重点关注疾病感知较强的患者,帮助其更好地认识疾病,改善认知衰弱程度。

脑卒中后社区居家患者未合并高血压等慢性病、社会支持越高,其认知衰弱程度越轻。未合并高血压等慢性疾病的脑卒中后社区居家患者,认知脆弱得分更低,其认知衰弱程度越轻,与吴慧敏等[9]研究结果一致。分析原因:高血压、高脂血症等慢性疾病可导致动脉粥样硬化,发生脑血管微硬化,使脑组织不断缺血、缺氧,从而引发患者供血不足,增加认知衰弱的发生风险。提示医护人员应关注合并高血压等慢性疾病的脑卒中后社区居家患者,为其制订详细的健康教育内容,控制高血压等慢性病,减少认知衰弱的发生发展。本研究经Pearson相关分析显示,脑卒中后社区居家患者的认知衰弱和社会支持呈正相关(r=0.598,P<0.01),说明患者社会支持越高,认知衰弱得分越低,与张爽等[10]研究结果一致。分析原因:来自亲朋好友的支持不仅可帮助患者理解更多、复杂的脑卒中照护知识,还可给予患者更多心理支持,改善患者负性情绪,有利于患者更好地配合医护人员及家属,减轻认知衰弱程度。提示医护人员应重点关注社会支持低的患者,尤其是缺乏家人陪伴者,应该给予患者更多的心理关怀,帮助其全面了解脑卒中相关知识,做好出院准备工作。

综上所述,脑卒中后居家患者认知衰弱处于较高水平,脑卒中患者年龄越大、合并高血压等慢性病、疾病复发次数越多、不坚持体育锻炼、疾病感知越高、社会支持度低,其认知衰弱水平越高。