从语篇解读到教学转化

——以Bearskin 为例

何源敏

引言

随着课程改革的深入推进,英语阅读教学和培养学生的阅读能力越来越受到重视,加之各地开展了英语阅读课研讨活动,英语阅读教学已形成了一些行之有效的教学方法。但是,目前的英语阅读教学仍存在很多问题。主要表现为:第一,在解读语篇内容上面面俱到,导致教学设计杂乱无章,不成体系;第二,阅读课教学设计基本围绕语篇的情节梳理、人物分析、语言赏析和情感教育一步步开展,这种板块式教学往往内容零散,使学生失去了对语篇的整体感知;第三,以教师的解读分析取代学生的阅读实践,导致学生缺乏体验,难以生成自己的理解。

《普通高中英语课程标准(2017 年版2020 年修订)》指出:“英语教学应该以主题意义为引领。主题为语言学习提供主题范围或主题语境。对主题意义的探究应是学生学习语言的最重要内容,直接影响学生语篇理解的程度、思维发展的水平和语言学习的成效”(教育部 2020)。因此在高中英语阅读教学中,如何关注主题意义成为重点。

在初中英语阅读教学中,语篇是基础资源,更是主题和主题意义的载体。对主题意义的探究是通过对具体语篇意义的解读和表述实现的,也是教师帮助学生发展学科核心素养的关键。对语篇主题意义的探究活动是教和学活动的主线(梅德明、王蔷2018)。

对语篇的解读是教师作为读者,结合自身的知识经验,透过文字理解其背后的含义。语篇解读做得好并不意味着阅读教学效果就好。阅读教学的过程实际上是教师架构学生与语篇之间的“桥梁”,是解读成果的转化过程。教师只有对语篇主题作出正确的选择并设计科学的路径,采用多样的教学策略,才能把自己的解读和课堂对接起来,才能将语篇解读的成果有效转化为学生的语篇学习成果。

下面,以译林出版社出版的《英语阅读精选》系列丛书中的第一辑Bearskin(《熊皮人》)阅读教学为例,从解读语篇选择教学主题、指向主题设计教学路径及感悟主题促进教学生成三个方面阐述如何在主题意义的引领下进行语篇解读。

一、主要意识——解读语篇选择教学主题

教师解读语篇的角度直接影响学生对语篇的理解和体验。教师须深入解读语篇,挖掘阅读语篇的内涵,并在阅读教学设计中有所体现(许颖2018)。但是,语篇解读的主题未必是阅读教学的主题。教师在解读语篇中的所得,没必要也不可能全部转化为教学内容。

一千个读者就有一千个哈姆雷特。正是这种多义性,才使优秀的文学作品流传千年。比如,对于Bearskin 这个童话故事,肯定有多个主题意义的理解。在解读语篇时,由于主体的不同经历可能有以下理解:两位姐姐第一次看到熊皮人时因其肮脏的外表对其避之不及,而在熊皮人改头换面后主动示好,才发现他就是曾经被嘲笑的熊皮人,以此得出“不能以貌取人”这一主题;熊皮人有取之不尽的金钱却不幸福,可以就“金钱与幸福”这一主题进行探讨;魔鬼许下了七年之诺,七年后虽然暴怒但遵守诺言,熊皮人离开女孩儿三年后再回到女孩儿身边,兑现娶她的诺言,女孩儿也一直坚守与熊皮人的婚约,“守诺”也可以成为语篇的主题。教师对该语篇的这些主题意义的解读都能成为阅读教学的内容吗?当然不行,一方面课堂时间有限,另一方面面面俱到又杂乱无章的解读也不利于学生理解语篇。

解读语篇后走向课堂,教师首先要确定“教什么”,即在这么多主题中选择哪一个进行探讨。教师须对语篇解读得出的主题进行比较和鉴别,哪些解读应该舍弃,哪些解读应该纳入教学,并对其通过恰当的方式加以呈现。这就需要教师有主要意识。就叙事类语篇来讲,虽然人物众多、关系复杂,但主题意义应聚焦主要人物。主人公的性格形成和发展往往是作品展现的主要内容,而其遭遇、命运常常呈现语篇的主题。主要意识还指教师应整体架构,从整体上把握语篇传达的主旨与价值意义。通过梳理事态变化的重要节点和发展轨迹,完整把握人物命运,发现促成人物命运、体现故事主题的最重要节点,思考推动故事发展、人物命运的那根“暗线”。只有这样,在教学内容建构中,教师才能确定与主题关联度最高的教学内容。

据此研读语篇Bearskin,教师可以这样确定教学主题。士兵在战争结束后身无分文,潦倒颓废,甚至不知道如何生存下去。魔鬼出现了,并与士兵做了一个交易。士兵可以得到很多金钱,但必须穿上熊皮,七年不洗澡、不理发、不刮胡子。如果士兵可以做到,七年后就可以获得财富和自由;否则就会失去灵魂。他有了财富,可人们害怕他、远离他,这让他感到孤独。有一天,士兵帮助了一位老人,老人善良的女儿愿意嫁给士兵以报答他的恩情。他有了伴侣,不再孤单,然而他却选择离开三年,帮助更多的人。三年后,士兵脱下熊皮,成为一个帅气又自信的人,回到了女孩儿身边。从迷茫到自信,士兵成长了,而这成长的过程很艰辛。主人公穿上熊皮后遭遇了种种困难,而支持他战胜这些困难、最后成功脱下熊皮的是他的渴望,从最初的渴望生存到渴望社交,再到渴望实现自我价值,成为一个更好的人。这些内容表明故事的主题是在表现“成长”这一主题,讲述动机对成长的意义。

二、主要问题——指向主题设计教学路径

基于主题意义探究的英语阅读教学活动的编排和设计围绕某个主题情境下的意义展开,实现主题、内容、活动的协调统一(程晓堂2018)。然而,在实际阅读教学中,教师依然缺乏主题意识。许多教师设计的阅读理解问题与语篇的主题意义探究无关,只在课堂的最后环节强行提升主题,如常见的情节梳理、人物分析、语言赏析和主题探究的板块教学,其实质是缺乏对语篇的系统性认识,缺乏对主题引领的认识。

从教师对语篇的解读转化为学生对语篇的理解,教师的教学设计是实现转化的路径。梅德明和王蔷(2018)指出:“我们依托语篇来进行学习。整个学习过程都应该有一个主线贯穿其中,要以解决问题为目的。”因此,在确定教学主题后,教师应找准切入口,找到支点,设计主问题,然后不断地解析问题,为主题意义的探讨服务。这样的问题往往高屋建瓴,统领全文,引发学生对主题意义的思考和讨论。只要建构以主问题为教学框架的教学设计,就能形成教学主线,让原本“形散”的语篇依附在语篇的核心主题下,将所有的教学板块融合在有机整体下。

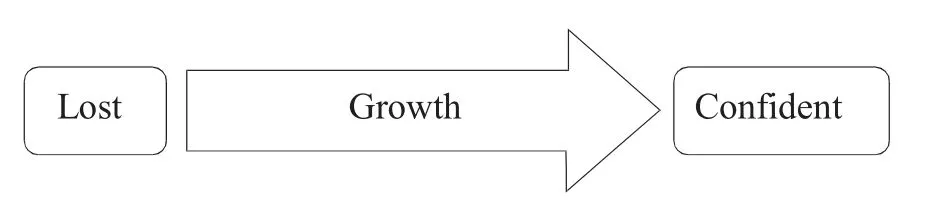

以Bearskin 为例,可以选择以下主问题对语篇主题意义进行解读。在确定主题为“成长”的基础上,教师选择人物的命运变化作为最主要的教学内容设计主问题:“有成长吗?怎么成长了?什么促使了成长?”这是一条情节上的主线(见图1),教学实施的流程依托这条主线展开。

图1

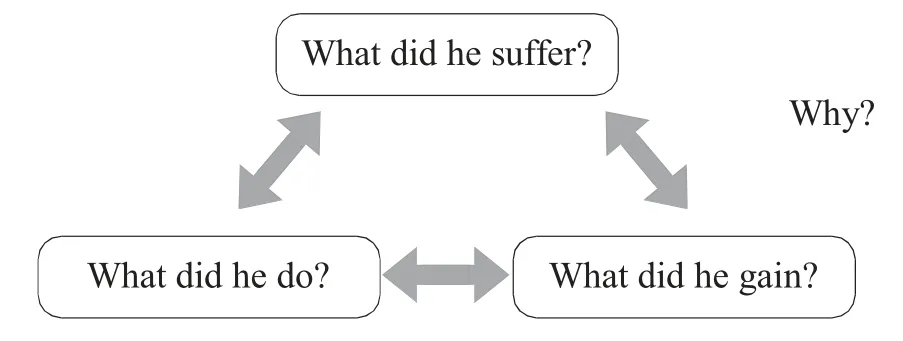

然后,细读文本,讨论什么促使他从迷失自我转变为认识自我、实现自我。在该环节中,教师设计了以下问题:(1)What did the soldier suffer?(2)What did the soldier do?(3)What did the soldier gain?这三个主问题贯穿全文。教师在引导学生分析士兵不断发展变化的遭遇时,追问Why(见图2)。导向动机决定成长的主题。正是士兵从生存需求发展到社交需求,最后上升到自我价值的需求,促使他有了这一系列的行为,促使他忍受熊皮带来的磨难,最终成长、蜕变。主人公人生成长的动机的发展,人生意义的不断提升成了这堂课的生发点。

图2

三、主体体验——感悟主题促进教学生成

阅读教学是学生在教师的引导下,通过大量的阅读实践形成阅读能力的活动。语篇解读以教师对语篇的鉴赏和理解为主,而课堂教学则以学生对语篇的鉴赏和理解为主。阅读课上学生的阅读行为不突出,教师讲解过多;学生真正用于自主阅读的时间太少,导致缺乏阅读体验,不利于对语篇的深度理解(张献臣2018)。

因此,在初中英语阅读教学中,教师应将自己的角色定位为引导者和指导者,采用合适的教学策略,引导学生感悟主题。在教学方法的选择上不拘一格,归根到底应遵循两个基本原则:一是用好语篇。教师应从语篇中提取关键信息,从语篇中发现隐含信息,帮助学生通过对语篇的细读、品读理解语篇的主题意义。教师不能以话题讨论、情感感悟、价值评价这些看似开放式的教学设计替代对语篇的研读,否则语篇仅仅成了一个话题。教师要反思:教学设计是不是要借助语篇的“字里行间”才能实施。二是加强学生体验,自主生成。在教学中引导学生朗读感悟、对话交流、表演还原,体验主人公的情感,从而理解故事主题。教师切不可将自己的解读直接倾倒给学生,否则会造成他们缺乏进入语篇的阅读体验,导致其对主题与价值“贴标签”。教会学生解读语篇,让他们通过自己对语篇的解读理解语篇中的人物形象,体验思想情感,是语篇解读转化成课堂教学的最高境界。

【教学片段1】

教师在分析故事开端时,首先呈现文中原句(主人公即熊皮人说的话)“I don’t know.”并请学生读1—4 行,补充完整“I don’t know______.”这句话。通过初读语篇,学生可以回答“I don’t know where to go.I don’t know what to do for a living.”等。这都体现了战争结束后,士兵对自己、对未来的迷茫。接着,引导学生细读语篇,抓住最能体现当时士兵情感的关键词,如“I only know how to fight.”一句中的only 突显了士兵对自己的不自信。最后,师生read in roles。教师读魔鬼的台词,学生读士兵的台词,通过有感情地朗读,体悟士兵颓然、茫然无助的情绪。学生从初步感知语篇到进入语篇细读,再到朗读感悟语篇,体验主人公的情感。

【教学片段2】

士兵接受了魔鬼的条件,可以获得取之不尽的金币,条件是七年之内不洗澡、不理发。这邋遢肮脏的外表给士兵带来了哪些痛苦的遭遇呢?教师设计了两个阅读活动:一是读第一章,圈画出描写熊皮人外表的关键语句,如“The soldier smelled bad but looked okay.—He smelled very bad and looked ugly.—Wherever he went,people ran away.”等。熊皮人的处境一年比一年不如意,他感到孤单和不幸。而第二章中的商人,第三章中商人的两个女儿见到熊皮人后的表现及对话更让人对熊皮人心怀同情,如商人看到熊皮人后jumped up and ran off,holing his nose between his fingers,并认为看到是hairy,bad-smelling creature;女儿则是ran into the house screaming,且称熊皮人为animal。二是让学生圈画这些表述中的关键词并情境再现,进行角色扮演。通过对语篇研读,加上教师对学生适时、巧妙的引导,教师对语篇深刻解读后的感悟更能引起学生的共鸣。

结语

教师在多角度解读语篇后,选择教学内容,确定教学主题;设计教学路径,指向教学主题;优化教学策略,引导学生感悟主题,实现语篇解读的教学转化。在这个过程中,教师首先形成“从语篇中来”的检验习惯:确定的教学主题不只是语篇中“写到的”“提到的”,而要看是否有较多的笔墨,是否贯穿较多篇幅,是否有清晰的信息链等。其次,教师形成“回到语篇中”的检验习惯:设计的教学路径是不是依托语篇才能实施,学习活动是不是紧紧围绕语篇才能展开,学生对主题意义的感悟和获得是不是通过语篇研读才能获得。

总之,教师在解读语篇时首先应把握语篇的核心视点,根据主题意义形成课堂教学的有效载体和内在抓手;其次应将语篇内容的解构与梳理、语言形式的品味与辨析、写作方法的洞察与积累都融入教学主线,形成一个完整的意义链条,从而达成语篇贯通的内在效果;最后在尊重学情的基础上注重语篇的品读,深化学生的体验,为其内化知识奠定基础。