资本的全球积累与民族国家的历史定位

——“双重运动”的阶级结构分析

张 敏

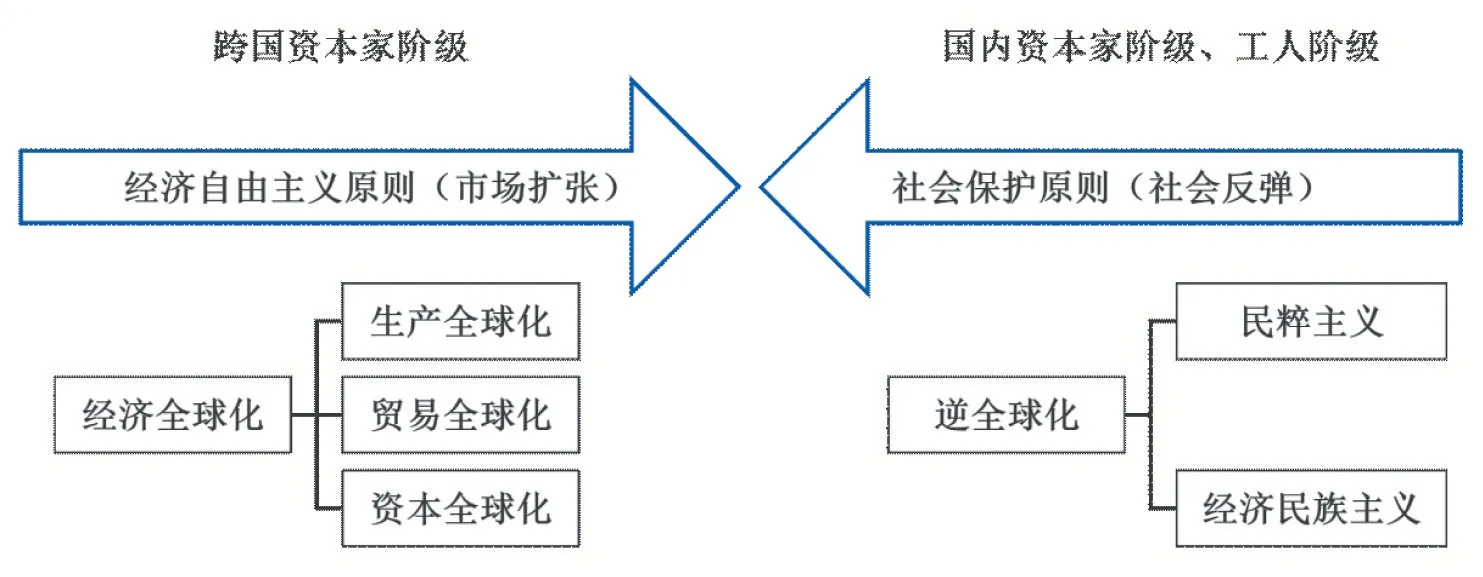

内容提要 伴随全球化的纵深发展,逆全球化现象日益显现,后者在当今国际社会主要表现为民粹主义和经济民族主义。根据“双重运动”理论,此乃以建立全球自律市场为目标的经济自由主义“乌托邦”与以确保集体权利、阶级妥协、道德经济和贸易保护为己任的国家监管力量之间的博弈和对抗。究其根源,它是跨国资本主义日趋成熟所引发的资本积累变化和阶级结构调整的结果:在资本逐渐从民族国家逸离出来的过程中,阶级结构正沿着新的国家/跨国轴线分为以全球积累为目标的跨国资本家阶级和以国家积累为基础的国内资本家阶级及其周边的工人阶级。两者在融入新兴全球体系的过程中展开了资本“脱嵌”与境内保护的持续斗争。时代变化要求我们在坚持历史唯物主义的前提下丰富和发展马克思主义,重新审视民族国家的职能与历史定位,并以阶级、社会力量和社会生产关系的政治经济复合体视角来观察和应对世界的新变化。

近年来全球化进程受阻,欧美国家出现民粹主义、经济民族主义等逆全球化运动,民众对全球化的不满和抵触情绪逐渐显露。不同学者从政治、经济、文化等多层面描述当前的逆全球化现象,并解释其根源和机制。本文试图着眼于国际经济与国内政治的互动,通过“双重运动”理论分析逆全球化的社会结构根源。根据该理论,市场的全球化要求与政治的封闭性特点之间存在基本矛盾,也就是说,世界市场的自由主义“乌托邦”会逐渐同民族国家的政治和体制脱轨,最后反噬国内利益,引起社会的反制和自我保护。沿着经典马克思主义的思路,资本的全球流动既深刻改变了民族国家与资本积累方式之间的关系,亦改变了国内阶级、阶层之间的关系;前者以跨国资本主义的成熟为标志,后者以跨国资本家阶级和国内资本家阶级以及工人阶级的博弈与冲突为线索。那么,经济全球化过程所带来的资本的全球性积累是否已经引起了资本主义阶级结构的变化甚至分裂?如果是的话,这种结构性变化能否从不同阶级阶层全球化收益的差异中找到某种线索?阶级结构的变化必然带来政治力量的调整,我们究竟应该如何看待民族国家在新的阶级整合与世界体系中的历史定位?本文试图对这些问题做一个初步的探讨。

一、理论视角:“双重运动”与阶级结构分析

1.全球化与逆全球化的“双重运动”

本文所讨论的“全球化”主要涉及其核心层面——经济的全球化(economic globalization),它是指世界经济活动超越国界,通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务、相互依存、相互联系而形成全球范围的有机经济整体的过程。在这一过程中,商品、技术、信息、服务、货币、人员、资金、管理经验等生产要素能够跨国跨地区流动,最终使世界经济形成一个紧密联系的整体。

而“逆全球化”(reverse globalization)则指与全球化潮流相反的运动,与之相关的有另外两个概念,即“反全球化”(anti-globalization)和“去全球化”(de-globalization)。前者着眼于社会运动,表现为反全球化的理论思潮、国际论坛、街头抗议等,1999 年底的“西雅图之战”即被视为反全球化运动兴起的标志。后者侧重于政策和规则,指政府迫于舆论压力和民众要求将反全球化的主张制度化,制定相关政策限制全球化扩张,包括贸易保护主义、严格的金融监管制度、严格限制移民流入等。作为反全球化和去全球化运动的综合体现,逆全球化是反全球化的舆论压力和去全球化的制度约束共同作用的效应和结果,初期分散表现为贸易、投资、移民的逆全球化,后期集中体现为使全球化倒退的国家化倾向[1]陈伟光、郭晴:《逆全球化机理分析与新型全球化及其治理重塑》,《南开学报(哲学社会科学版)》2017年第5期。。

需要说明的是,我们接下来要讨论的逆全球化问题在根本上是由资本主义的内在矛盾所引发的,此乃主流资本主义(主要欧美国家)发展到一定阶段的产物,而由社会主义中国所倡导、众多发展中国家积极响应的“人类命运共同体”意识和共商共建共享的全球治理理念恰恰是为了应对逆全球化危机、谋求共赢发展的新探索。

逆全球化其实与经济全球化相伴相生,它们是两种不同力量相互作用的结果。对此,卡尔·波兰尼在1944 年出版的《巨变:当代政治与经济的起源》(以下简称《巨变》)一书中提出了“双重运动”概念并进行解释。他认为,市场过度扩张会引起社会反弹,两者形成相伴相生、相互制约的“双重运动”:“其中之一就是经济自由主义的原则,其目的是要建立一个自律性市场,受到商人阶级的支持,而且以自由放任与自由贸易为手段;另一个原则是社会保护的原则,其目的是人类、自然与生产组织的保护,受到最直接被市场制度伤害的人的支持——主要是工人阶级与地主阶级,但并不限于此,它使用保护性立法、限制性工会,以及其他干涉工具为其手段。”[2]卡尔·波兰尼:《巨变:当代政治与经济的起源》,黄树民译,社会科学文献出版2017年版,第201页。

波兰尼从一个非常重要的角度解释了为何传统国际秩序在维持了近百年(1815 年到1914 年)的和平后会突然爆发战争和经济崩溃的问题。在他看来,市场经济的自由主义原则必然要求某种自发调节、自我监管的“乌托邦”状态,一方面将劳动力、土地、货币等要素彻底转化为商品,另一方面拒绝政府的干预和管制。这是“双重运动”的第一阶段。然而,劳动力是构成社会的人类自身,土地是社会存在的环境,货币是体现人类心理需求的购买力象征物,这三种要素是社会存续的基本组成部分,具有人本主义特征,不可能也不应该被彻底商品化。但是市场的膨胀却强行让社会按照市场机制运行,将人类的需求置于非人性的市场逻辑之下。

由于市场原则与社会运行之间存在矛盾,前者的扩张必然引起后者的反抗和自我保护,以及政府的干预和管控。这就是“双重运动”的第二个阶段,即社会在劳动力、土地和货币等要素方面的反抗或限制。正如波兰尼在《巨变》中所指出的,19 世纪末至20 世纪初,市场力量被过度释放,最后造成了1929 年至1933 年的资本主义经济大萧条;与之相应,民族国家发展出各种形式的社会反制与保护措施,包括罗斯福新政、社会主义甚至极端的法西斯主义。

“双重运动”有力地揭示了市场的无边界化、高度同质化与国家(政治社会)的边界化、异质化之间的内在矛盾,市场要素的自由流动与这些要素所具备的社会属性(此社会属性会被民族国家以法律制度形态加以封闭或设置壁垒)之间形成了扩张与限制(或自我保护)的相互约束。

2.“双重运动”背后的阶级结构分析

通过将“双重运动”理论与经济全球化理论相结合,我们可以更加全面地观察经济全球化,以此调适理论发展与现实经验之间的偏差。然而,要想对“双重运动”背后的社会动力机制进行抽丝剥茧,我们应回归马克思主义的阶级结构理论。因为将“双重运动”理论与阶级结构理论相结合,能够更好解释当前诸多逆全球化现象的社会结构根源,以阐明资本在由国家积累向全球积累的转变过程中引发的阶级结构变化和国际-国内博弈。这是本文在理论建构上进行的一个重要尝试,具体分析如下。

首先需要说明的是,阶级分析一般划分为生产方式(mode of production)、社会形态(social formation)和具体事态(conjuncture)3 个抽象层次。经典马克思主义主要是在最高抽象的生产方式和最低抽象的具体事态两个层次使用这一方法:前者展示的是简单、鲜明、两极分化的阶级关系构图(如《资本论》),后者呈现的是处于各种社会冲突中的具体角色构图(如《路易·波拿巴的雾月十八日》)[1]埃里克·赖特:《阶级》,刘磊、吕梁山译,高等教育出版社2006年版,第10—17页。。至于如何将抽象的阶级结构分析转化为具体的阶级角色分析,即如何在中间的社会形态层次上使用阶级结构分析,经典马克思主义则鲜有论及。尽管阶级在资本主义发展的历史趋势中会走向两极分化,但现实存在于资本家和工人阶级之间的广大“中间阶层”究竟应如何定位,他们在阶级斗争或阶级联盟中的地位和作用如何,其策略和行动如何影响阶级结构和社会形态的变化等,都是当代马克思主义者复兴阶级分析的重点,也是本文使用阶级结构分析这一方法的理论背景。

在上述前提下,我们试图进一步讨论的问题是,伴随全球化的纵深发展,处于两极化端点之一的资本家阶级本身出现了分化甚至分裂,从而导致当代资本主义国家的阶级结构更加复杂化。而要说明这种阶级结构的变化,我们需要回到资本主义最基本的生产要素之一——资本及其同全球化的关系上来。作为市场经济的逻辑延伸和实践结果,全球化是逐利性资本在世界范围内引发的要素流动、资源配置和红利收益。就这一过程的终极指向而言,它是效率主义、优化主义的,试图实现资本的全面解放和经济领域的自由主义终结。尤其伴随着生产过程的全球分工和资本的全球流动,国家在支配财富分配和社会运行上的控制力变得碎片化,因而在整合政治目标上的凝聚力也逐渐弱化。也就是说,全球化很大程度上改变了民族国家与资本积累方式之间的关系。传统的资本主义世界体系按照民族国家的结构性格局而建立,它保护的是以国家为单位的国内资本积累和国际市场份额。但当代全球化却使资本循环越来越直接地摆脱民族国家的政治和体制控制,尤其摆脱国内社会力量所施加给它的限制与义务,其结果是与阶级结构相互依存的政治场域发生了巨大变化。

在资本从民族国家逸离出来的过程中,社会力量对资本积累过程的干预能力和对经济政策的主导能力都不断减弱,长此以往,民族国家有可能“不再是资本主义的主要组织原则,也不再是阶级发展和社会生活的体制‘容器’”[1]威廉·罗宾逊:《全球资本主义论:跨国世界中的生产、阶级与国家》,高明秀译,社会科学文献出版社2009年版,第51页。。因而在理论层面上,我们不应简单将世界资本主义的历史属性混淆为内在范畴,民族国家必须契合于阶级、社会力量和社会生产关系的政治经济体之中[2]威廉·罗宾森:《关于新全球资本主义的争论:跨国资本家阶级、跨国政府机构与全球危机》,高静宇译,《国外理论动态》2018年第8期。。经典马克思主义在《共产党宣言》中概括的基本信条——资本主义是不断国际化的,因而资产阶级在本质上也是国际化的[3]《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第275—276页。——需要在全球化实践中得到更新和发展。

由于资本的扩张性被全球化进一步解放出来,跨国资本主义渐趋成熟。它深刻改变了国家内部与国家间的阶级、阶层结构,使得世界范围内的主流资本家阶层逐渐从国内一般资本家阶层中分离出来并形成一个跨国资本家阶级(transnational capitalist class)。这一新的跨国资本家阶级构成了跨国资本的所有者,成为拥有世界最主要生产资料的跨国集团,它由两部分成员构成:一是跨国公司、金融机构、媒体集团和主要政党等组织机构的所有者、管理者或主导者;二是管理超国家经济规划机构的精英、南北地区的技术官僚精英和一些重要的国家管理者精英[4]William Robinson,Jerry Harris,"Towards a Global Ruling Class?Globalization and the Transnational Capitalist Class",Science&Society,vol.64,no.1,2000,p.12.。他们在生产、销售和金融循环上并不受缚于特定的国家领土和政治认同,其利润和收益也主要取决于凌驾于本地或国家之上的全球积累。资本流动和收益的跨国网络形态以及空间和政治层面的超国家特点,使跨国资本家阶级具备某种客观的、共同的阶级属性和阶级利益,构成了全球经济的“制高点”和世界层面的霸权分支。

然而,与跨国资本主义形成对照的是,经济全球化发展的现实过程表现出以下3个基本问题:第一,由于民族国家的持续存在和不平衡发展,经济上的自由主义、效率主义尚难以跨越或替代以国家(主权)为边界的区域保护或制度冲突,因为后者追求的往往不是某种工具效率,而是政治社会基于其特殊性的存续。第二,由第一点引申而来,全球化进程中充斥着大量的偏见动员、路径依赖、意外后果等非效率现象,权力性不平衡、制度性不平衡反制着经济自由、市场扩张。第三,上述两点集中体现为全球化收益的结构性不平衡,即全球化所推进的市场均质化并未带来更多的富裕共享,反而加剧了贫富不均。跨国资本家阶级在追逐全球利润的过程中直接将民族国家的竞争优势转变为营销策略,造成了世界范围内的马太效应。“所以,跨国资本家阶级不仅遭到了那些拒绝将资本主义视作一种生活方式和/或经济体系的人的反对,也遭到了那些拒绝全球化的资本家的反对。少数本地化的、面向国内的企业可以分享全球企业的利益并繁荣发展,但大多数都不能成功且最后灭亡”[5]Leslie Sklair, "The Transnational Capitalist Class,Social Movements,and Alternatives to Capitalist Globalization",International Critical Thought,vol.64,no.1,2016,p.3.。

在国家/跨国分界线上与跨国资本家阶级形成对照的是国内资本家阶级,即我们通常所说的民族资本家阶级(national capitalist class)。这里出于强调资本国内积累的时代内涵而特称之为国内资本家阶级。与跨国资本家不同,国内资本家专门服务于主权国家市场,只雇佣当地的私营公司,其产品主要包括国内服务、零部件和材料[1]Leslie Sklair, "The Transnational Capitalist Class,Social Movements,and Alternatives to Capitalist Globalization",International Critical Thought,vol.64,no.1,2016,p.3.。一些重要的商业战略家和管理理论家们则认为,“要想生存下去,本地企业就必须全球化”,否则他们将难以应对由全球资本市场所带来的超量级垄断竞争[2]M.Kanter,World Class:Thriving Locally in the Global Economy,New York:Simon and Schuster,1997,p.32.。也就是说,跨国资本主义的发展实际上造成了跨国资本家阶级与国内资本家阶级的分裂,并促使后者改变其阶级斗争的策略,通过联合国内的工人阶级等社会力量组成新的阶级联盟,以保护民族国家的社会收益和福利,使其免受或者说尽可能少受全球寡头竞争的倾轧:国内资本家阶级不会放弃他们在国内的市场份额、税收优惠和政府补贴,工人阶级不会放弃他们在福特主义工业时代所取得的工资保障和工会权力,普通民众更不会放弃社会契约在就业、收入、社会保障、公共福利等方面的基本承诺。

上述冲突导致了一场持续的斗争,在一个陷入债务和失业困境的世界中,以国内资本家集团、工人阶级以及普通民众为主的国内力量,同以跨国资本家集团为主的跨国力量之间展开了境内保护与资本“脱嵌”的激烈博弈。“新的世界体系在国内和跨国阶级力量的斗争中产生,并反映出两大集团的相对力量。”[3]杰瑞·哈里斯:《全球垄断与跨国资本家阶级》,孙寿涛译,《国外理论动态》2014年第6期。也就是说,民族国家体系与全球化经济之间的藩篱构成了全球资本主义的内在矛盾,这就是“双重运动”背后的阶级动力和社会根源。

我们接下来的主要工作一是用经济全球化的宏观数据去印证这一变化,找到资本主义世界体系的阶级结构调整与全球化收益差异之间的内在联系;二是分析这种阶级结构变化所带来的政治上层建筑的连锁反应,即民族国家的历史属性及其角色与功能的重新定位。本文的分析框架如图1所示。

图1 “双重运动”的阶级结构分析

二、“双重运动”之一:全球化收益的阶级结构差异

1.“脱嵌”的自由主义:当代经济全球化进程

1979年撒切尔出任英国首相、1980年里根就任美国总统以后,英美两国公开推行新自由主义政策,经济全球化在新的层面上迅速发展。财政约束、私有化和市场自由化是20 世纪八九十年代“华盛顿共识”的三个重要支柱[4]约瑟夫·斯蒂格利茨:《全球化及其不满》,李杨、章添香译,机械工业出版社2010年版,第46页。。我们可以将其视为各国主流资本家通过结构调整、自由贸易协定、土地私有化和公共资产私有化等政策措施推进的大规模跨国资本原始积累过程,其结果是形成了新的全球化生产和金融体系。此外,冷战结束后,原本以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营两个平行市场融为一体,进一步加速了全球化进程。

新自由主义政策强调市场的自我调节能力,主张减少政府干预,削减福利支出,削弱工会力量。其结果是打破了市场效率和政府救济的内在平衡,普通民众成为市场失灵后果的最终承受者,国内社会缺乏有效的补偿和保护措施。由此,二战后达成共识的“内嵌的自由主义”逐步“脱嵌”,“双重运动”再次“失衡”,以致2008年爆发全球性的金融危机。

2.全球化与阶级结构的收益差异

(1)生产/贸易全球化与不同阶级的收益差异

生产全球化指不同国家不同企业共同完成同一产品的生产,不同企业负责同一产品生产价值链的不同环节,生产的国家边界和企业边界都被突破[1]张鑫、吴奇志、聂文星:《国际经济关系学》,清华大学出版2015年版,第61页。。生产全球化的理论基础是全球价值链体系,在实践中,全球价值链体系以FDI(foreign direct investment,外商直接投资)为主要表现形式。FDI的流动主要是为了达到两个目的:降低生产成本和降低出口成本。前者通过跨国生产布局来实现,由跨国公司主导进行垂直专业化分工;后者通过在目标地区设立出口平台来实现,由跨国公司在当地直接设置分支结构进行生产和销售[2]管传靖:《全球价值链与美国贸易政策的调适逻辑》,《世界经济与政治》2018年第11期。。

可见,要实现FDI 的全球自由流动,必须依赖资本雄厚的跨国公司,而跨国公司是跨国资本家阶级的主要组织形式。它可以通过FDI 进行跨国生产布局、垂直专业化分工,以降低生产成本;同时通过在目标地投资建厂、直接销售,以降低出口成本;最后通过全球性的流动能力和协调能力将资金和设备投到利润率增高的地方。进一步说,跨境经营能够赋予跨国公司战略优势,将它的全球性资本红利结构化、制度化。比如通过利用国家法规的差异、要素成本差异、第三方供应商等,跨国公司可以参与国际劳动力套利、分散风险、合理避税、获取信息以及重构组织[3]Mona Ali, "Dark Matter, Black Holes and Old- Fashioned Exploitation: Transnational Corporations and the US Economy",Cambridge Journal of Economics,vol.40,no.4,2015,p.1002.。所以,跨国公司及其背后的跨国资本家阶级是全球生产价值链的引导者,也是全球化的主要受益者。

生产的全球化亦推动着贸易的全球化,“关于世界贸易增长的数据本身就是生产全球化的商业表达”[4]William Robinson,Jerry Harris,"Towards a Global Ruling Class?Globalization and the Transnational Capitalist Class",Science&Society,vol.64,no.1.2000,p.34.,它意味着通过商品和服务的全球自由流动来实现世界范围内的资源优化配置。在出口方面,由于跨国公司带来的规模效应,形成了非常集中的出口市场。近年关于非石油商品出口的企业级的数据显示,在某些特定领域,2014 年出口排名前1%的顶级企业出口额通常占一般国家出口总额的57%。尤其在2008 年全球金融危机之后,全球5 家最大出口企业的出口额占到一般国家出口总额的30%,全球10 家最大出口企业的出口额占到一般国家出口总额的42%[5]"Trade and Development Report 2018",https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2018overview_en.pdf.2018-6-6.。因此,出口分布极大倾向于支持大企业,跨国公司实际上推动着国际贸易竞争的垄断化。

相较于跨国资本家,国内中小资本家则很难从生产和贸易全球化中获益。因为即使在同一行业内,不同企业融入全球经济、参与国际竞争的程度亦不尽相同。只有极少数实力强劲的跨国公司才能负担得起国外投资的固定成本(例如在境外建立和管理工厂)以及国外生产和采购的可变成本(例如关税成本和原材料投入的成本)。尤其在国际竞争中,由于存在贸易成本,出口市场会进行自发的效率选择,只有生产率高的企业才能消化贸易成本以保持低价并盈利,而生产率低的企业则必须提高产品价格以填补成本,从而逐渐在国际竞争中失去市场份额。

以美国实行的特惠贸易协定(preferential trade agreement,简称PTA)为例。相较于非PTA 国家而言,优惠关税政策将降低产品被运回美国的贸易成本,因而跨国公司会在生产环节进行海外直接投资,利用当地资源优势降低生产成本;同时在销售环节,利用贸易优惠降低销售成本,提高国外生产的产品销售到国内市场时的竞争力。一出一进,成本收益的差距立显。有研究表明,美国的优惠关税增加了跨国公司的子公司对美国的销售额,这些子公司通常是在合作伙伴国家进行生产和运营[1]Leonardo Baccini et al., "The Distributional Consequences of Preferential Trade Liberalization Firm-Level Evidence",International Organization,vol.71,no.2,2017,p.383.。可见,跨国资本家利用资本优势和贸易优惠反噬了国内市场,收割了中小企业的市场份额及利润,引发了跨国资本与国内资本之间的利益冲突。本土企业面临来自本国同行的进口竞争,生产和贸易全球化带来一种景观奇特的内部冲击[2]Iain Osgood, "Industrial Fragmentation over Trade: The Role of Variation in Global Engagement", International Studies Quarterly,vol.61,no.3,2017,pp.642-643.。

进一步说,当跨国资本在国外获益并将生产转移至境外时,无论是离岸生产还是直接外包,都会造成国内制造业就业机会的大量流失,导致工人阶级和普通民众就业受到巨大冲击。以美国为例,一般而言,一个跨国公司的海外分部在实际资本上每增加10%,其在美国提供的就业机会就会减少0.1%~1.8%。如果跨国公司在海外分部的实际注资额增长超过100%,它对美国国内制造业提供的就业机会可减少18%[3]高柏、草苍:《为什么全球化会发生逆转?——逆全球化现象的因果机制分析》,《文化纵横》2016年第6期。。

有研究表明,在1999 年至2005 年间,美国的对外直接投资在东道国的产量、投资、就业和税收收入方面创造了最大的利润和最快的增长率,但其在美国本土的产出(无论是国内还是国外所有权)几乎没有带来就业增长。所以才有学者指出,“我们正在目睹美国跨国公司与美国经济脱钩”[4]Mona Ali, "Dark Matter, Black Holes and Old- Fashioned Exploitation: Transnational Corporations and the US Economy",Cambridge Journal of Economics,vol.40,no.4,2015,p.1014.。

全球化不仅会使国内部分群体失业,而且会降低工人阶级的收入水平和社会保障水平。从生产的外部性而言,不同国家的成本计算和外部性标准不同。发达国家在工资、福利、安全、环保等方面有很高的外部要求,因而会产生很高的成本。当跨国公司为逐利而外迁或将生产外包到外部成本较低的国家时,发达国家的政府和精英会采取相应的措施以应对市场变化,比如降低生产成本、工人工资、环保标准、社会福利等[5]周琪、付随鑫:《美国的反全球化及其对国际秩序的影响》,《太平洋学报》2017年第4期。,从而导致“劳动力收入的降低、社会工资的萎缩、社会再生产成本从公共部分向个人家庭转移、工会和工人运动的弱化以及对大众政治需求的镇压”[6]威廉·罗宾逊:《全球资本主义理论与跨国精英的出现》,罗理章译,《理论与评论》2018年第2期。。所以,跨国资本主义的发展是以劳动力的贬值和新的政治强制为代价的。

(2)资本全球化与不同阶级的收益差异

资本全球化指资本的全球自由流动,尤其体现为金融自由化和金融市场的全球整合。全球化极大推动了资本主义内部结构的变化,作为流通环节的金融资本不再简单从属于作为生产环节的工业资本,而是独立成为专门的资本积累容器在全球循环中获取暴利。大量的海外金融中心应运而生。

贝恩投资公司发布的一项资本积累报告指出,到2010 年,全球资本已经膨胀到约600 万亿美元,在过去20 年翻了3 倍;到2012 年,全球金融总资产已经达到全球产品和服务产量的10 倍[1]杰瑞·哈里斯:《跨国资本:左翼的新挑战》,刘静编译,《当代世界与社会主义》2014年第3期。。金融经济和基础实体经济出现严重脱节,金融投机日益主导着世界经济。

另有研究指出,在体量如此庞大的金融资本中,1318 家核心跨国公司具有股权关联,其中每一家都与另外两家或两家以上的其他公司有关联。尽管它们的营业收入只占全球的20%,但是却通过交互股权共同占有了世界上绝大部分的最大蓝筹股和制造公司,占全球收入的60%以上[2]威廉·罗宾逊:《关于新全球资本主义的争论:跨国资本家阶级、跨国政府机构与全球危机》,高静宇译,《国外理论动态》2018年第8期。。

就美国而言,在1981 年,全美200 家最大非金融公司中仅有五分之一的股权为金融公司所持有,而到2010 年,这一比例增至原来的4 倍即五分之四。例如,美国金融巨头黑石集团控制下的资本流动就非常具有指向性和影响力。它旗下的可变系列基金公司,用63 亿美元分别投资在34 个国家的475 只普通股票中,用7.29 亿美元分别投资在24 个国家的95 家公司债券中,并且使用了16 种不同国家的货币[3]杰瑞·哈里斯:《跨国资本:左翼的新挑战》,刘静编译,《当代世界与社会主义》2014年第3期。。这种金融运作直接引导着跨国资本家的地区投资,最终使全世界的劳工阶级都成为其剥削剩余价值的对象。

资本在全球积累过程中的金融化,使得全球权力结构中出现了一个位于顶峰的“超级阶级”。他们由六七千人组成,约占世界人口的0.0001%,却实际控制着价值约100 万亿美元的财富。更值得我们注意的是,伴随着第三世界国家的经济、政治和社会等一系列转型,其亿万富豪数量迅速增加。我们不应该简单将其视为传统依附理论中的买办阶级,而应从跨国资本主义引起全球阶级结构调整的角度观察他们。在此背景下,北方国家的福特-凯恩斯主义阶级妥协和南方国家的发展-边陲主义国家模式都将面临巨大挑战。换言之,传统民族国家的合法化功能被削弱了。

由于金融资本在全球化中获取了巨额利润,且投资时间短、回报高、灵活性强,而劳动或技术密集型产业则投资时间长、利润低、附加成本高,所以投资者纷纷从实体经济项目转向金融投资项目,从制造业转向金融业,由此造成制造业萎缩和产业空心化问题,进而导致结构性失业,大量的制造业岗位流失[4]简·斯图尔特:《解析全球化》,王艳莉译,吉林人民出版社2011年版,第124—127页,第235页。。所以,资本全球化在使跨国资本获益的同时,也改变了国内的就业结构。还是以美国为例。近三十年来,美国的制造业人数逐年减少,到2016 年,制造业就业人数仅占总就业人数的8%左右,而服务业就业人数则占总就业人数的80%。美国出现产业空心化和去工业化现象[5]管传靖:《全球价值链与美国贸易政策的调适逻辑》,《世界经济与政治》2018年第11期。。

最为关键的是,跨国资本具有无法比拟的资本收益率,它是加剧社会贫富分化和收入水平两极化的主要因素。资本全球化扩大了社会不平等的鸿沟。法国经济学家托马斯·皮凯蒂认为,从长期来看,由于投资收益存在规模效应,因而大资本的收益率会高于中小资本。而当资本收益率高于经济增长率时,不平等现象就会加剧。尤其是资本收入分配的不平等性要远大于劳动收入分配的差异,且资本收入在总收入中的占比会随着富裕程度的提升而扩大。因此,大资本快速积累的结果,就是中产阶层的财富比例下降,橄榄型社会被拉伸为沙漏型社会,这将带来中产阶级的相对贫困化和被剥夺感[1]托马斯·皮凯蒂:《21世纪资本论》,巴曙松等译,中信出版社2015年版,第26页,第443—445页。。

极端的贫富分化与追求人人平等的民主制度在根本上是不相容的。收入分配的不平等会直接威胁社会稳定,引发广泛的政治效应,动摇民主政治的根基。这也是欧美民众推动逆全球化运动的主要原因之一。

三、双重运动之二:民族国家的角色冲突与历史定位

1.民粹主义与经济民族主义:逆全球化之下的社会保护

1999年,全球化中利益受损的弱势群体在西雅图会议召开时举行游行示威活动,逆全球化运动由此揭开序幕。结合上文分析,逆全球化的社会根源在于全球资本结构调整引发的极大社会不公平。在失业型经济复苏和脆弱的社会保障体系之下,欧美国家的民主治理陷入困境。尤其是20 世纪80 年代以来,新自由主义国家政策使工会力量受到打击,工会组织逐渐衰落,工人失去了借助工会进行集体谈判的能力,国家福利支出减少,工作保障标准降低,政府的利益再分配能力非常有限。相比之下,财富的集中使跨国资本的政治权力变大,以跨国公司为中心的利益集团而非行业协会组织成为游说政府、推动政策制定的主要力量。

有学者指出,历史经验表明,在世界经济要求和国内社会需求之间,获胜的往往是国内社会需求[2]丹尼·罗德里克:《全球化的悖论》,廖丽华译,中国人民大学出版社2011年版,第28页。。工会衰落后,欧美国家的工人阶级、普通民众以及与其有共同利益诉求的中小资本家阶级形成新的阶级联盟,通过选举和社会运动来争取社会保护,为承诺国家限制和利益补偿的政党投票[3]Tobias Rommel et al., "The Electoral Consequences of Offshoring: How the Globalization of Production Shapes Party Preferences",Comparative Political Studies,vol.51,no.2,2017,pp.3-6.,从而形成了政治上和经济上相互支持的民粹主义和经济民族主义。这两者即是逆全球化运动的主要表现。

民粹主义是一种具有历史复发性的社会政治现象[4]林红:《民粹主义:概念、理论与实证》,中央编译出版社2007年版,第1页。,主张在“人民”和“精英”之间建立“敌对”关系,强调绝对的平民价值和理想,反对精英主义,认为政治应该是人民意志的直接表达,积极动员人民群众参与政治过程。而经济民族主义则是民族主义的重要类型,强调民族利益和国家利益至上,是具有排他性质的国家利己主义。其在政策上主张贸易保护,限制进口、增加出口,限制移民,对国内市场需求旺盛的进口商品征收高关税,鼓吹全球化的弊端及其对国家安全和经济复兴的威胁[5]Abbas J. Ali, "Economic Nationalism and International Trade", Journal of Competitiveness Studies, vol.25, no.1, 2017,pp.2-4.。经济民族主义的中心原理是交易的结果只有输赢,没有双赢(共赢)[6]庞中英:《不了解什么是经济民族主义,就不了解美国打贸易战的根源》,《华夏时报》2018年4月16日。。其拥护者认为,国际贸易是零和游戏,世界财富的总量有限,其他国家的经济增长和繁荣是以牺牲自己国家的利益为代价的。

从阶级结构和政治经济学的角度分析,中小资本家阶级、工人阶级和普通民众由于经济利益严重受损而产生强烈的不平等感和被剥夺感,在经济政策方面抵触、反对全球化,认为自己是全球化的受害者,因而会支持经济民族主义;相应地,在政治方面不再信任政治精英,认为自己失去了政府承诺提供的境内保护和公平保障,因而会走向民粹主义。所以,经济上的民族主义和政治上的民粹主义实则是一个问题的两个方面。

2.阶级功能与合法化功能的内在矛盾:民族国家的角色冲突

资产阶级革命的成功之处在于它通过“天赋人权”的形式赋予了公民身份以一般性的或普遍性的意义,从而使资产阶级的统治成为一种真正以国家为基础的统治,此乃其区别于中世纪封建贵族统治的主要特征。因此,对于资产阶级共和国而言,阶级统治功能虽然仍是其根本职能,但合法化功能,尤其是基于社会契约、天赋权利等抽象原则获取人民认同的国家功能,显得十分重要。在经历了20世纪两次世界大战的教训和长期的劳资斗争以后,“资产阶级不得不承认平等的公民权,并且受到本国有组织的劳工阶级的制约”[1]杰瑞·哈里斯:《跨国资本:左翼的新挑战》,刘静编译,《当代世界与社会主义》2014年第3期。。我们可以将资本主义国家的上述合法化功能简要归纳为阶级关系上的调节妥协、经济关系上的道德义务、政治关系上的集体权利、贸易关系中的对内保护等。

然而,随着新自由主义政策推动新一轮全球化发展,民族国家一方面要在国家资本积累中守护好国内经济的传统阵地,另一方面也要在全球资本循环中参与国际经济竞争——否则如逆水行舟,不进则退,国际市场的失利最终会影响国内市场的竞争力和抗压能力。国内、国际资本循环的双重压力本已使民族国家难堪重荷,然而更为关键的是,这两种资本积累方式会导致民族国家的职能和角色发生内在冲突。如前文所述,作为新自由主义载体的国家机器,在客观上已经成为各国主流资本家通过私有化政策大规模推进跨国资本原始积累的工具,并表现出政府救济和福利支出严重削减的倾向,国内社会因此缺乏有效的补偿和保护措施,工会力量被削弱,普通民众成为市场失灵后果的最终承受者。在这一过程中,新自由主义国家的合法化功能已经开始向代表新的生产关系的阶级统治职能倾斜。近年来,欧美世界出现的一系列政治现象和社会运动,包括美国的“占领华尔街”运动、“桑德斯旋风”、茶党运动、特朗普现象、“占领国会山事件”等,英国的“苏格兰独立”公投和“脱欧”,以及法国的“黄背心运动”等,都从不同侧面反映了新自由主义民族国家在管理职能上的弱化和在社会凝聚上的力不从心。

事实上,在全球化背景下,诸多发展主义国家也在资本的全球积累中变成了新自由主义国家,这同样体现出历史唯物主义的客观规律。对跨国资本家而言,包括发展主义国家在内的新自由主义国家主要提供了三个能够使国内资本服务于或转移给跨国资本的基本条件:第一,为了确保宏观经济稳定,制定相应的财政政策、货币政策、贸易政策等(这在客观上保证了资本的自由流动);第二,加强基础设施建设和人才储备建设,前者包括道路、机场、港口、通信网络等硬件设施的修(搭)建,后者包括以教育体系为核心的人力资源的培养(这在客观上为全球经济活动提供了物质和人才保障);第三,为了维护社会的稳定和秩序,必要时使用强制性力量,同时使用意识形态机器(这在客观上为国家资本转向跨国资本提供了根本性的社会控制)。

因此,虽然对全球资本主义的发展来说还需要更高层面的跨国制度化组织和跨国权力结构,但民族国家并没有变得不重要,反而因其独有的控制社会、形塑社会的权能而成为一种最重要的推动全球化的工具和机器。只是当资本主义发展到全球阶段时,民族国家的历史角色发生了重大变化,其内部经历了激烈的分化和重构。首先,如前文所述,分化是指阶级关系的调整和再分类。原来偏向于跨国分支的主流资本家上升为顶层的跨国资本家阶级,他们已经开始代表资本积累的全球模式;原来的中小资本家地位渐趋保守,属于留守阵营的国内资本家阶级,仍然在捍卫民族国家的监管和保护职能。其次,重构的是民族国家的阶级职能。当新自由主义国家为全球化提供各种便利时,民族国家已经逐渐隐去了其在历史中的具体形态,而再次展现了一般意义上的国家所应具有的阶级实质——合法化功能最终是为阶级功能服务的,而阶级功能体现的则是生产力和生产关系的根本变化。所以,随着全球化的推进,传统民族国家在国民经济一体化和社会凝聚力上都会面临困境。重构了阶级职能,民族国家在很大程度上就丧失了合法性功能,丧失了协调国家内部利益矛盾的能力,丧失了维护社会内在统一的能力。因此,“全球资本主义体系的根本矛盾在于基于民族国家政治体系的全球化经济”[1]威廉·罗宾逊:《全球资本主义理论与跨国精英的出现》,罗理章译,《理论与评论》2018年第2期。。

3.“自主”抑或“撤退”:从民族国家到“国家-阶级复合体”

马克思曾在《政治经济学批判大纲》中指出,资本主义在为市场而征服地球的过程中必须拆除每一个障碍[2]《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第275—276页。。结合本文所研究的资本全球积累与民族国家之间的关系问题,我们可将其理解为,民族国家作为国家这一上层建筑的具体历史形态,不可能独立于该社会的经济基础和经济结构形态,继而不可能独立于由此经济基础所决定的阶级关系和各种社会力量;当民族国家适应资本主义的国家积累方式时,自然能够成为国内资产阶级统治者的代理人参与世界资本主义体系的主要竞争,而当资本主义不再限于国家积累,进而追求全球统一自律市场时,民族国家则成为历史性切割全球资本的旧有容器,只能重新整合自己的职能,为全球资本调整所带来的新的生产关系服务。所以,从延续经典马克思主义的立场来说,民族国家会在完成其历史使命后逐渐“撤退”。

当然,这是基于历史趋势所做的宏观判断,在很大程度上是一种理论简化。它并不意味着在全球资本主义的具体发展中,民族国家会因为逐渐转变为跨国资本家阶级的代理人而完全丧失“自主性”。从资本本身的运动路径来说,低工资和低福利成本并不是资本流动或选址决策的唯一因素,生产力和利润还取决于一系列额外的因素,包括进入发达市场,标准规则体系的建立,稳定的政治社会,较高的技能、教育和专业知识水平,健康灵活的劳动力,高质量的供应商网络,完善的专利和财产保护制度,现代高效的基础设施和大型集中的研究机构,等等。而这些因素仍然集中在以国家为单位的社会结构之中,尤其集中在具有地缘政治优势的先进地区,它们能为企业提供动态的外部规模经济和范围经济。从这个意义上说,仍有相当一部分资本尚处于对国家的“结构性依赖”之中[3]Adrian Budd,"Transnationalist Marxism:A Critique",Contemporary Politics,vol.13,no.4,2007,p.334.。

与之相关的第二个问题涉及国家与社会的本体论争论。从阶级视角(社会中心论)而言,可以将民族国家视作适应全球资本主义经济要求的代理人或传送带;但从国家视角(国家中心论)而言,也可以将民族国家视作保护国民经济免受全球经济影响的自治者,马克思主义流派内部就发展出了国家的“相对自主性”理论(以普兰查斯、米利班德为代表)。其中的关键问题在于如何理解生产与社会关系之间的辩证关系。一些当代马克思主义者认为,生产并不局限于使用或消耗的实物产品的生产,它同时涵盖了知识的生产和再生产,以及作为生产实物产品的先决条件的社会关系、道德和制度[4]W. Cox, "Production, the State and Change in World Order", in E. Czempiel and J. Rosenau(eds.), Global Changes and Theoretical Challenges:Approaches to World Politics for the 1990s,Toronto:Lexington Books,1990,p.39.。这被称为生产的社会关系模式,它包含了参与生产过程的社会力量的配置。正是这些社会力量构成了国家内部和国家之间的权力基础,因而也构成了特定世界秩序的权力基础。从这个意义上说,国家本身即是生产的社会关系的组成部分,本身即是阶级矛盾的延伸和延续[1]Andreas Bieler, Adam Morton, "Globalisation, the State and Class Struggle: A 'Critical Economy' Engagement with Open Marxism",British Journal of Politics and International Relations,vol.5,no.4,2003,p.486.,而不仅仅是阶级统治的工具,也不完全屈从于支配阶级。既然国家不是工具主义的,而是具有某种“自主”的特性,则一般来说,国家是对由生产力发展所带来的生产关系调整的消化,或者历史地来说,国家是对以剥削为基础的阶级斗争的“内化”(internalization)。

正如尼科斯·普兰查斯所指出的,在全球化环境下,跨国公司或以“松散”投资为代表的“外国”资本并不简单地消耗“国家权力”,相反,通过“内化”过程,资本在不同国家的内部被“诱导再生产”[2]N.Poulantzas,Classes in Contemporary Capitalism,trans.by D.Fernbach,London:New Left Books,1975,p.170.。换言之,资本的全球化并不是某种存在于民族国家之外的不同资本的扩张过程,反而是一个资本被国家所“内化”的过程,在这个过程中,利益在民族国家内部的不同阶层之间实现了转换。所以,从国家的视角而言,全球化现象仅代表了生产关系的某种国际形态,这种生产关系仍然会由于“国家自主性”的作用而被民族国家所“内化”,最后形成国家内在结构-功能的调整与重组,而不是国家“撤退”。

当然,民族国家的历史角色最终还与全球范围内的资本主义再生产有关,它是资本主义内在矛盾逐步发展的结果,现阶段主要表现为资本在历史上的民族性切割与现今正在发生的全球性整合之间的冲突。对于漫长、复杂且充满矛盾的全球化过程来说,我们的理论分析只能是一种推理或预测,无法对民族国家的历史定位一锤定音。但是从方法和思维定式的突破上来讲,我们或许能通过分析“双重运动”的阶级结构机制来实现某种更为精巧的理论范式的转换——从民族国家发展至“国家-阶级复合体”。

四、结语

跨国资本主义的兴起和发展,使得融入新兴全球体系的矛盾与竞争成为当今世界诸多变化背后的结构性动力,它标志着资本主义统治阶级分层正沿着一条新的国家/跨国轴线展开。统治集团中国家分支的利益取决于国家积累,其中包括整套传统的国家监管和保护机制,以国内资本家阶级和工人阶级为代表;统治集团中跨国分支的利益取决于全球积累,建立世界范围的自由市场是其主要目标,以跨国资本家阶级为代表。我们亟须结合时代变化,在坚持历史唯物主义的前提下丰富和发展马克思主义,以重新观察阶级结构和社会力量的矛盾、斗争与变革,从资本全球积累的方式与程度上去解释经济、政治、社会、文化等方面的一系列变化。

尤其值得注意的是,跨国阶级关系使全球性剥削变得更加隐蔽,而政治、军事和意识形态方面的壁垒仍利用了国家机器的强制力量,加上媒体寡头在世界范围内传播消费主义生活方式,全球性不平等问题日益加剧,因而危及世界和平与发展的根源仍然是资本主义的内在矛盾,这也是我们坚持马克思主义阶级分析的出发点和落脚点。